卖碗,或地主薛树根的庸俗一天

赵卡

紧挨着河边有一个光秃秃的小村,看起来很寒酸,叫薛家坡,这样的村子在河两岸有几个,都高低不平。日头晒到薛家坡上的时候,勤劳的人家都到地里忙活了,只有一户人家还没起来,主家大爷像个病人一声不响地躺在炕上。

不用说,这是薛家坡的地主薛树根,心像火一样在燃烧。

薛家坡的地主薛樹根睡梦中就被新雇来的长工王成给聒噪醒了,真他奶奶的是个晦气的黑老鸹,薛树根翻了个身刚想再迷糊一会儿,但眼皮被漏进屋里的光线扎了,让他很不舒服。“掌柜的,掌柜的……”王成又叫唤上了,这回彻底搅了他的回笼觉。

“啊呸,呸呸,叫唤啥,你们家死下人了?”薛树根感到这个长工非常讨厌烦人,他眯着眼骂道。

“是,啊不是,不是,是。”王成的脸色死气沉沉,接和着他的掌柜。

“是不是你叫唤你爹个头?一大早不上工瞎叫,懒驴上磨屎尿多,啐!”

薛树根一边穿衣服,一边烦躁不安地扭脸往地上甩出了一口浓痰。昨晚他喝了一口酒,这会儿觉得喉咙有点红肿,里面吱吱啦啦地钻出一阵风箱般的喘息声。他艰难地摇摇脑袋,耳朵里轰隆了两下。

王成站在门外,像一只河虾弓着腰对着门陪笑脸,好像那门就是薛掌柜的大肉脸。薛树根推开门一看见王成就气不打一处来,劈面骂道:“你们家是真死了人还是怎么着啦疾风火燎似的,还让人睡觉不啦?”

“不是,”王成陪着谄谀的笑脸,“家里捎来个话,说是老人不行了,这不想先从掌柜您这儿预支点工钱,安顿好了再……”

“不要寡说啦,先把夜壶倒了,眼窝又不是屁眼看不出来?啐!”薛树根又往地上吐了一口痰,然后用趿拉着的圆口布鞋把痰搓进土里了。

薛树根祖辈耕种于薛家坡这块屎黄色的土地,以前都是靠种地积攒点小钱,到了他这辈儿才发起来的,其实也说不上发,只是比左邻右舍要好那么一点,比如穿的戴的,吃的喝的。要是凭种地,薛树根充其量只是比别人在过年过节时多吃一顿纯肉馅的饺子,哪还敢雇长工啊。后来,薛树根运气好,他的独子在县城里的某个大商号熬成了小掌柜,娶了瓷窑作坊老板的闺女,时不时地就给他爹贩运回几驮子花碗,薛树根从此就从一个种地的寒酸地主摇身一变成了卖碗的。这钱挣得称心啊,老天有眼,周边五十里还真就他一个卖碗的,独一份的买卖他做了一年就发了。这不,除了种地的一个长工,连卖碗都雇人,以前那几个眼睛里没水、嘴又笨得像猪的伙计,都被他辞了,只是这新雇的王成真不错,手脚利索,肯卖力,还会喊几嗓子招徕人,自然让薛树根乐得满脸开花。“称心如意,哈哈,称心啊!”这是薛树根的口头禅,打这以后,长工们也就不怎么叫他薛树根了,薛称心自此就变成了他的官名。

问题是这小子今天要告假,还要预支点工钱,就让薛树根心中很不爽。这误一天工损失多少钱他姓薛的可是算计过的,可是要不准王成的假,于情于理好像也说不过去。薛树根思忖着怎么划拉个两全的办法,谁也不能经济受损失了。他奶奶的,要是有个白干的长工就好了,薛树根的蛔虫在肚子里咕哝了一声。

插画/苏向宁

倒完夜壶,王成把夜壶倒扣在了牲口房门前,搓了搓手,又回到薛树根眼前。

薛树根这会儿怎么看王成都不顺眼,他暗自思忖着还是脱了口:“平时咋没看出来啊,妈个逼的,早不告假晚不告假偏偏买卖好的时候告假,是不是成心的害我啊?”

“没有,没,掌柜的,看你说的,我是那种人吗?”王成脸上还是堆着笑,小心翼翼地回答。

“你看王成这么着行不行?”薛树根突然灵机一动,俯身对王成说,“我要不告给你假,显得咱做掌柜的不近人情,但要告了你假,你掌柜的我就损失了几天的买卖,要不这样,你今天一天给我卖出两天的数,掌柜的我就准你了,工钱也给你预支点,怎么样啊王成?”

“日你闺女。”王成在肚里骂了一句,没吱声。

“怎么样啊,崩个屁?”薛树根假装要毛。

“嗯,行,掌柜的你说话可算数?”王成回了一句,似乎他蛮有把握的。

“唔……”薛树根没作声,心里想,“是不是我亏了?这小子这是给我唱的哪一出啊,莫非有诈?不行,看他那痛快的样子,还得给加点码。”

“掌柜的?”王成提醒了一下薛称心。

“哦,哦,呵呵,王成,王成,你看,老哥今天给你个碗大汤宽,你只要今天一天卖出平时三天的量,你就可以回家走三天,另外老哥给你预支半个月的工钱,咋样啊,王成?”

“三天的量?”王成有点傻了,“日你老婆!”王成在肚子里又偷偷骂了一句。

“行呀还是不行?”痛快点崩个屁!薛树根显得不耐烦了。

“行,行,行,我卖还不行!”王成忽然心生一个坏主意,爽快地答应下来了。

“要是卖不了这么多,休怪老哥哥无情啊!”

“不怪,不怪!”

薛树根对着日头笑了。

王成脸冲着薛树根的鞋也笑了。

王成担着多出平时三倍的碗上路时,薛树根又狠狠地将一口浓痰唾在地上,用脚来回搓了三两下就把痰搓土里了,他感觉搓在地上的是长工王成这个贱种。

“哼,讨吃货,”薛树根低低地骂了一句,“告你爹个假,预支你娘个工钱,呸!”

看着王成挑着碗驮子一颤一颤地走远,薛树根的眼睛眯成了一条缝,他还没洗脸呢,连挤出来的眼屎也带着笑意。突然,薛树根停止了笑,他有一种预感,仿佛眼睁睁地看见这担碗被王成这个穷小子拐跑了。这年头,穷鬼们啥事干不出来,眼红我薛称心的人多啦,看我吃香喝辣的,穿绫罗绸缎,如果真要给你使点坏你防不胜防啊。越想越觉得不对劲,薛树根的一只眼皮也开始跳起来了,左眼跳财,右眼跳灾,是啊,王成这小子凭什么一天能卖出平时三天的量,要是真的他一天能卖出平时三天的量,那么这小子平时肯定偷懒了;卖不出去呢,卖不出去他还敢应承说能卖了,这里面莫非有大大的猫腻?这小子不会半路跑了吧,平时咋就没想到这块呢,想到这里,薛树根感觉肚皮背上好像水涔涔的,他觉得那日头太毒辣了,半前晌就热成这样。

“邪门儿了!”薛树根嘟囔道。

他决定做一件事,于是回到屋里开始换衣服,为了表示自己这个判断正确,他在穿衣服时不住地点头。薛树根迈出了跟踪王成的第一步,他倒要看看这小子是怎么一天卖出三天的量的。关键是,别好端端的一大驮子花碗让这个穷鬼给拐跑了,这可是平时三倍的量啊,三倍的量就是三倍的錢,我薛称心的钱可不是刮风逮的,越有钱的人越赔不起。薛树根特意穿戴了一番,等于化了化妆,看起来还年轻了些,尽量走在路上别让人看出来他薛大掌柜没事找不自在。

自从老婆死了以后,他半年多的时间就靠自个儿拾掇自个儿,老婆也真是福薄的人,眼看这地主的日子越过越好反倒给死球了,不过他又开始骂起自己来,有了钱以后他买地买多了,多雇长工两口子又心疼钱,老婆愣把自个儿当牲口使,使坏了身子。一想起这些来,薛树根就难免眼窝里潮湿,算啦,命薄的人,等秋天我老薛再续一个吧,再这么下去我薛称心就不能称心了。

一出薛家坡,薛树根就开始犯迷糊,他也不知道王成转哪个村了,只怪自己没多嘴问一下。日头正毒着呢,像耳刮子不住地扇在薛树根的头上脸上,那块白洋布手巾已经被他拧了十几遍了,汗水比尿水还多,尤其是裤裆里,就像装了屎,黏糊糊的。

“这日头,我日!”薛树根心里骂了一句。

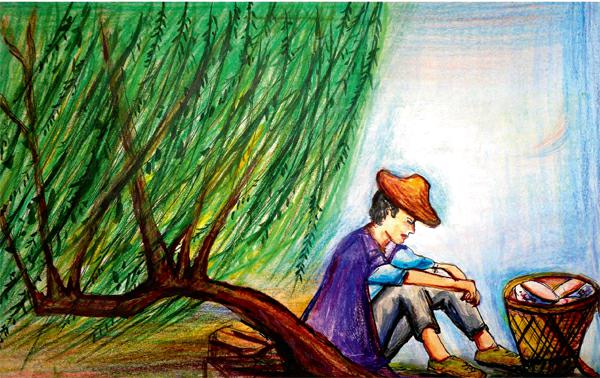

不能再走了,毕竟上岁数的人了,赶不上年轻人的体力,找个阴凉地儿得歇歇。薛树根颤悠悠地紧走了几步,在一棵歪脖柳树下先是靠住树慢慢蹲了下来,然后一屁股就坐地上了,“嗨哟哟,哟,哟!”薛树根长长地出了一口气。他有点后悔,他觉得简直是无聊,荒唐,没事找事,吃饱了撑的。这个时候的薛树根口干舌燥,要是眼前有个卖水的,他就是一只碗换一口他也会愿意的,别人都说他薛称心财迷心窍,可他薛称心知道,再迷也不能对不起自个儿,紧要关头他还是敢出手的。问题是现在就没有卖水的,连卖瓜卖西红柿的也没有,实在没办法,薛树根只好用白洋布手巾擦了擦嘴唇,靠屁吹火也算点风,白洋布手巾上的汗虽腥了点,总比没水强吧,薛树根就这样安慰了一会儿自己。

插画/苏向宁

也不知道王成从哪个方向走了,薛树根思忖着,其实这小子也算能吃苦,就是有点滑头,让人不那么彻底放心。日头略歪了一下脖子,毒辣劲好像减了一点,薛树根感觉迷了八登的,他肚子里有点空,尽管他的荷包里有钱,有钱又有什么用呢,哪有现成吃的啊?薛树根半躺在柳树根上,看着歪脖柳树,歪脖柳树梢子也看着他,从树梢的缝隙里透过的光线条条缕缕地洒在他脸上身上,他越发迷糊起来。薛树根又想到了王成,要是这小子去了萨县县城就不好找了,太大,他还能去哪儿呢?薛树根想了想,“嗯,说不准这小子去了康钵子。”

离薛家坡十里外的康钵子镇,名气很大,这名气还全是女人传出来的。要是王成去了康钵子,肯定会找女人的,谁去了康钵子不找女人啊?薛树根嘴角一抽暗笑了一下。他早就听说了,这康钵子的人家真他娘的邪乎,几乎就不干什么活儿,纯粹靠女人卖×生活,而且还很便宜,要不说现在人骂人下贱都骂×不贵呢,还真是有点说头哩。王成挑那么大一驮子花碗,随便卖几个就能跨进卖×女人的院子,不是有一个顺口溜怎么说康钵子来着,闺女卖×娘不恼,坷垃垒墙墙不倒,嫖头进门狗不咬,连狗和嫖头都混熟脸了,这地方的女人真他奶奶够下贱的。薛树根愤愤不平起来,这地方的男人才够贱呢,老婆和自个儿的女儿都去卖,也不管一管,什么风俗了,要不说民国比大清更伤风败俗呢。薛树根越想越觉得自己应该去一趟康钵子,尤其是他担心王成这小子,吃不准他到底去没去康钵子,去了康钵子他是不是拿碗换了上嫖?别他娘的王成光顾在女人肚皮上红不顾天地折腾,那一驮子碗被人给偷了,这不等于我薛称心的碗被拐了吗?想到这儿,薛树根忽然感到身上不热了,反倒从里到外冰凉起来。不行,我得去康钵子,王成这个贱骨头肯定去了康钵子,他妈的老掌柜我薛称心在树下歇阴凉,这小子倒好,爬在女人肚皮上红火去了,我当掌柜的还半年没尝一点荤腥呢,薛树根越想越气,我还薛称心呢,搞不好现在王成才称心呢。

薛树根站了起来,拍了拍屁股上的土,一头朝康钵子扎去。

薛树根感应得就是挺准,王成果然去了康钵子。要说薛树根骂王成贱骨头讨吃货大抵错不在哪,这家伙的确家里出了事,他爹死了,在这块地方,夏天死人属于挺恶心的事,不是有一个四大恶心的顺口溜吗,说的就是鼻涕顽痰怂,五黄六月死下人。王成是家中老大,他得回去给他爹下葬,关键是还得带钱回去。他们家在托克托县的河边一个小村庄,离薛家坡有个百十里,王成向薛树根告假,顺便想支几个工钱,结果被薛树根这个抠门掌柜给顶了,你说王成能不气吗?这老王八蛋,老毛驴,老鸡巴,不知道啥时候死呀,王成一路上在肚里骂骂咧咧,三天的碗一天卖完搁谁身上谁也受不了啊,不过胳膊拗不过大腿,办法还得他王成想,他是一个长工,长工就得听掌柜的,这是天理,掌柜的让吃屎他也得装出来像吃筵席一样高兴。王成一路想一路骂就走向了康钵子的路。

康钵子在方圆五十里算个大一点的地方,在萨县这地界儿虽然因为招嫖接客名声不咋的,但人多钱也多,吃喝起来比较讲究,再说自己很长时间没去康钵子了,辛苦点差不多能把这一大驮子碗给卖完。一想起家里还有一个五黄六月死下的爹等他回去吹吹打打给埋了,王成就加快了脚步,他觉得他爹真会死啊,连掐带算的死在这么个时候,估计这两天尸身上开始流黄汤了。

康钵子镇还真是个令人奇怪的地方。薛树根说得没错,这地方家家户户卖×肯定夸张了,但很多人家的确在操持着这个古老的行当,原因是以前太穷没有办法,进入民国后离此地不远的山里发现了质地非常好的煤矿,阎锡山管辖的地盘,政府和富商合起来修了一条运煤的路,正好这条路靠着康钵子,运煤的老板们在康钵子打尖住店顺便就打听哪儿接客,有穷得揭不开锅的人家也有不安分的人家就接了招嫖的活儿,收入颇丰,时间长了谁也就不讲究什么别人说三道四了,渐渐地,康钵子就有了女人接客男人望风的习惯了。

王成第一次来康钵子卖碗的时候,还不知道这地方的风土人情,感觉这里的女人都花眉俊眼的,皮肤也白生生的,好看,每个女人的胸脯上都鼓起来很大的两个包,像他卖的碗那么大,有时候不免流哈喇子。流哈喇子归流哈喇子,关键是他不敢动手动脚,他没有这个本钱。一来二去,他逐渐明白这地方怎么回事了,他就不再流哈喇子了,而是往肚子里使劲咽口水,裤裆里的那个物件也不再听话了,有时候他担着碗驮子老远望见大姑娘小媳妇儿就开始咽口水了,裤裆里的玩意儿也就硬了,有小媳妇儿一看他那样扑哧一声就笑了,更有胆大的上前问:“哎,卖碗的后生,都硬成那样了还不泻泻火?”

“咋个泻火?”王成故作痴傻。

“就是睡一觉。”

“啥?睡一觉,白睡了?”王成又问。

“拿碗换。”一个小媳妇儿说。

“咋换了?”

“一对儿花碗换一回。”

“唔,是这样啊!”王成就涨红个脸一声不吭地走远了。他不是不想睡,问题那碗不是他的,是薛称心薛掌柜的,要睡也是轮人家掌柜的睡,他个做长工的,哪有这艳福啊。后来他和薛掌柜提到过康钵子的风土,薛树根认为王成一派胡扯,要有卖×的,那也叫窑子,在城里,乡村里怎么会有那么高级的玩意儿。

王成又一次站在康钵子的街道上时,他的想法忽然明朗了。他挑著一大驮子碗,现在,这驮子碗名义上是薛树根那个老王八蛋的,实际上已经变成了他的了,至少现在在他挑的肩上,他琢磨半天,实在不行找个女人换一觉,然后变卖了碗跑球算了,他们家反正啥也没有,只有一具流着汤的尸体,他薛树根还能把我怎么样,无非我躲他个三年五载,再换个地方当长工。他开始非常渴望热辣辣的大街上真的来一个大姑娘,哪怕小媳妇儿也行,他又开始往肚里咽口水了,走了半天居然没一个女人,这天热的,连女人也不出来了,怕是把奶子晒瘪了吧,这让他有点失落。在靠近一户人家的时候,王成想歇歇脚,放下了挑子,他突然很想喊一声,憋了一肚子气,泻泻火,他就扯开嗓子大喊了一声:

“卖大花碗来!”

喊完后,身体一下子轻松了许多,刚才还疲惫不堪现在果然不那么紧张了,索性放开了喊吧,“卖碗来,卖花碗,卖大花碗来。”喊了几嗓子,奇迹居然出现了,这户人家出来一个二十来岁的女人,迎面向王成走来。王成看见女人就又开始吞口水吃了,裤裆里的那个东西也开始蠢蠢欲动了。王成不自觉地伸手抓了抓裤裆,硬了。

那女的话也没和王成说话就蹲下了身子,一双白灵灵的手在王成的驮子里挑拣起来,王成没吭气,看着她挑三拣四,她的脖子很白,估计一对奶子也很白,王成的口水越咽越多。

“咋卖了?”那女子头也不抬地问。

“不卖。”王成说。说完后,王成被自己的回答吓了一跳。

“咦?你不是卖碗的,咋不卖了?”那女子很惊讶。

“嗯,就是不卖,换了。”王成又被自己的回答吓了一跳,他也很惊讶为什么自己会这么回答。

“换啥呢?”

“嗯嗯,换……睡一觉!”

“啥?”那女的疑疑惑惑地抬头看着他,没反应过来。

“睡一觉!”

沉默了一下,王成和那个女子忽然面对面吃吃笑了起来,王成感觉自己从来没有这么开心过。

“咋个换法?”那女子站了起来问。

“一对儿花碗换一觉。”

“两对儿?”

“行,两对儿就两对儿。”王成心说三对儿也行,不管球别的了。

“走,进院。”

“进院?”王成有点迟疑,倒说不上是害怕,好事这么快就来了?他不知是欣喜还是慌乱,支支吾吾看着那院,仿佛那院子会吃了他。

“你不是换睡觉么?”那女子开始嫌他啰嗦了。

“嗯,嗯,那好吧!”王成被那女子连拉带拽挑着碗驮子进了她家的院。

院子里有一个男人正蹲在地上磨刀,把王成吓个够呛,这是……他的腿哆嗦起来,口水好像咽没了,裤裆里的家伙也垂头丧气了,莫非这是孙二娘的黑店?他肚子里在咚咚打鼓。“没事,人来了,他就得给毛驴割草去。”那女子轻描淡写地说。

“哦,”王成不置可否地应了一声,低头向那男的笑了笑,以示友好。

那磨刀的男人看也没看王成,扭脸和那女子说了声我出去给驴割草了,就走了。

薛树根大汗淋漓站在康钵子的街道上时,王成正脱了裤子拿他的碗换睡觉呢。当然薛树根他是不知道这些的,他只是赶路想知道王成是怎么给他卖完这碗的,或者说他要防备王成这个长工拐跑了他的碗。薛树根一路上口干舌燥,头顶冒烟,做地主也是很辛苦的,况且像他这种小地主。他寻思先得讨碗水喝,要不就渴死了,虽然康钵子这里时兴卖×营生,但他眼下最需要的不是上嫖而是喝水。

薛树根定了定神。他观察了一下这条街道,没人,只是隐隐约约地他闻到了一股女人身上的骚气,这又让他犯迷糊了。他老远就看到了一个男人蹲在一堵墙边,手里提着一把镰刀,那气味好像就是从他身后的那个院子里传出来的,不用说,这院里肯定有女人。薛树根不由地向这个男人走去,作了个揖:“麻烦问哥一下,到你们家讨口水喝,快热死了。”

那男人看了他一眼,没吭声。

“麻烦……”就在薛树军还再要问的时候,他发现他的长工王成居然从这家院里挑着碗驮子走了出来。薛树根揉了揉眼睛,是王成,“王成!”他喊了一声。

“啊哟,啊!”王成还在回味那女人的一对大奶子的时候,被人冷不丁喊了一声,登时吓得没丢了魂儿,他张口结舌:“掌,掌柜的?”

“掌柜你娘个头哩,活王八,讨大吃货,你不卖碗在这儿做甚了?”薛树根劈头就骂。

“咳,咳,掌柜的,我这不是走热了,来这讨碗水喝。你怎么也来这儿了,难不成,难不成是……?”王成不怀好意地问:“来,来,来,掌柜的,借边儿说话。”

“怎么了?你小子想耍花招,哼,呸!”薛树根往地上狠狠吐了一口干痰,用脚搓没了。“热死老子了,跟你跟了一路,看你狗日的敢耍什么花招,来这个地方,不看看这是什么地方,你娘的腿儿!”

“不是,不是,掌柜的,这事回去再说,你怎么也来了?”

“管得着吗,你个忽拉盖贼骨头?”

“不是,不是,掌柜的,你来这个地方是不是想做那个?”

“哪个?”

“那个!”

“到底哪个?有屁快放。”作为地主,薛树根见了长工又精神抖擞起来了。

“这家有个女人,我刚才去讨水喝的时候,看见很不赖,我给你说说,您就……嘻嘻。”

好奇心按着薛树根的头,他一下来兴趣了,把当天那么多不快的事很快就抛在脑后了,本来从薛家坡出来的时候,他就感觉今天好像还有什么事要办似的,喉管里,胃管里,肠子里都火烧火燎的,脑袋里难受,现在这么快就应验了。他低声问王成,“说得慢一点,那她家男人呢?”

“那个拿镰刀的就是,他是喂毛驴的,你知道喂毛驴啥意思。你别管他,只要掌柜的你愿意,我王成给你说合说合啊?”

“那得多少钱啊?”薛树根擦了擦汗,他的兴趣更大了,眼窝里伸出了邪火。

“要什么钱啊,你看咱不是有碗吗,拿碗换。”

“拿碗换,怎么个换法?”

“睡一下四对儿花碗。”

“你怎么知道的?”薛树根警觉起来。

“我估摸的。”

“嗯。有点贵吧?”薛树根犹豫了一下,“城里的窑姐儿才几个钱?”

“不贵,掌柜的,那女人保管你称心,年轻着呢,我刚才喝水的时候见了,掌柜的你不是常说有钱也难买称心吗,来了这地方……”

“嗯,对,行,啥也别说了,王成,你要给老哥做成这个事,明天你就回家,顺便给你支半个月工钱。”

“好,好,谢谢掌柜的,跟我来。”王成把那个提镰刀的男人晾在墙根儿,拉着薛树根又返回了院里。“掌柜的你先等一下,我去商量一下。”王成定住薛树根,一个人进屋了。

“王成,你快点啊,老哥哥等你信儿。”薛树根催促了一声。

一眨眼工夫,王成就出来了,贼眉鼠眼地说:“进去吧,掌柜的,说好了,啥也别问啊,白白的,注意点您的身体,嘻嘻!”

薛树根夸了王成一句就进屋了。进屋一看,果然如王成所说,那女子真是水灵着呢,太称心了,还冲他笑了笑。“王成和你说好了?”薛树根问。

“嗯。”

“嘻嘻,好哇,好哇,称心,称心。”薛树根麻利地脱了衣服,一身的汗酸味立马充斥了屋子,他把自己想象成了一头公猪,那女子就是一窖的萝卜,任他胡啃乱吃。薛树根两只手抓住了那双大白奶子,嘴头子就拱了上去,裆部也开始阵阵发热,他就骑在了她身上,像骑了一匹快马,飞上了天,然后他就被扔云里了。在云端,他把持不住自己了,顿觉天旋地转,他的下体喷出了一股黏糊糊的东西,就像他刚出薛家坡那会儿裤裆里有屎的感觉。薛树根闷哼了一声,差点晕过去,他感到了前所未有的舒服,像拉了一泡痛快屎一样,他啥也不想了,就想爬在这女人身上睡一觉,哪怕再也不醒来。

“行了,行了,醒醒,怎么睡上了?”那女人连喊带推他。

“唔,哦,啊,哼,唉,哎哟,舒服死我了。”薛树根如梦方醒,看来四对儿花碗换来的这事就算完了,还真有点舍不得。“哎呀,真不赖,忘了问你叫什么名字啊,云盘大脸好人才啊,以后多来你这儿几回啊,嘻嘻,嘻嘻。”

“好啊,好啊。”那女的笑着边穿衣服边说。

薛树根伸手又扭了一下那女的奶头,像鸭子似的一摇一摆意犹未尽出了屋,腰带差点滑落下來,裤裆里的两只睾丸仿佛炫耀一般碰得叮当直响。

王成正在院里等他呢,看他边扣桃疙瘩扣子边迈八字脚,一脸春意盎然,凑上前问:“怎么样,掌柜的,瞧您这身板儿,吃饱了吧?”

“嗯,嗯,不赖,你小子赶快给人家把碗付了。”

“付过了,付过了,四对儿花碗。”王成谄笑着说。

“走吧,王成,今天这碗不卖了,你和老哥哥回薛家坡吧。”薛树根摆了摆手,王成挑起了卸了四对儿花碗的碗驮子,那个拿镰刀的男人直到他们走远了也始终没吭一声。