民国时期河南淮河流域传染病防治研究

——以水灾为中心

杨立红 朱正业

(1.安徽中医药大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230012;2.安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

民国时期河南淮河流域传染病防治研究

——以水灾为中心

杨立红1朱正业2

(1.安徽中医药大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230012;2.安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

大灾之后有大疫。民国时期,淮河流域水灾频发,灾后大量灾民死于霍乱、伤寒、天花、疟疾、赤痢等传染病。为有效控制疫情,河南淮河流域各级政府对卫生防疫制度建设和防疫工作十分重视,成立专门的防疫机构,多渠道宣传卫生防疫知识,施行预防接种,派遣医务人员深入灾区进行救治,厉行传染病报告,对饮用水进行消毒,对传染病病人隔离治疗等,初步形成了一套颇具成效的传染病防控机制,不仅挽救了众多人的生命,还在一定程度上改变了民众的不良卫生习惯与城乡卫生面貌,较好地维护了灾后地方社会秩序的稳定,实现了社会生产的恢复。

民国;河南;淮河流域;传染病;卫生防疫

“水灾之后,必有疫病,且因疫病而死者,其数必较淹饿而死者为众,此为人人所习知,亦为人人必信之事实。”[1]7民国时期,淮河流域水患频发。每有水患,肆虐的洪水将民众的田粮、衣物、器具、房舍无情地冲没,成千上万的灾民过着流离失所、衣不蔽体、食不果腹的艰难生活。由于灾民集聚,生存环境恶劣,自身免疫力下降,大量灾民被四处蔓延的传染病夺去宝贵的生命。因此,水患之后如何有效防止传染病的滋生与蔓延是考量各级政府执政能力的一个重要标准。本文拟对民国时期河南淮河流域水患之后传染病的传播情况及其防控举措作一考察。

一、疫情一瞥

1931年河南发生空前大水灾,受灾区域计有七十余县,灾民多达数百万人,不料灾后又忽发时疫。同年9月7日据商丘县呈报:“该县民众染患时疫,竟达十之七八,轻者缠绵经旬,重者两鼻流血,数日即死。行经各乡镇,见病人哀呼,家属哭泣一片,拉杂恻人肝肺。”9日,杞县电呈:“该县去岁适当战区,尸骨遍地,率皆浅埋浮厝。入夏以来,霪雨连绵,臭气蒸蒸,酿成时疫,全邑民众患者约占十之七八。”同日,虞城县电呈:“该县灾后时疫流行,乡区遍染,人民尽作病夫,概约调查全县十五万人民,染病者已逾三分之二,呼号惨切,日有死亡。”开封近一月来又发现疟疾、瘟疫、赤痢等症[2]60-61。太康霍乱肆虐,其他各县疟痢多发,“无县蔑有,几遍全省”[2]105。

据记载,此次水灾区域灾民罹患的疫病可分为如下五种:其一,由于食物不充分及不适宜引发的胃肠失调、营养不良等疾病;其二,胃肠系统传染性疾病,包括赤痢、霍乱伤寒及副伤寒;其三,其他传染病,如天花、疟疾、麻疹、斑疹伤寒、脑脊髓膜炎及流行性感冒等;其四,皮肤病,最显著的为疥疮、皮肤溃疡脓疱及癣等;其五,眼科疾病,以砂眼最为显著[1]1。南京金陵大学农学院曾与国民政府救济水灾委员会合作,在淮河、长江以西流域的灾区调查灾民的疾病及死亡情况。据统计,平均每百人有17人患病,其中6人患热病,5人患泻痢,6人患其他疾病。在水灾发生的100天内,灾区农民每千人死亡22人,其中,24%死于淹溺,70%死于疾病,1%死于饥饿,其他原因及无报告者占5%。在死亡人口中,男性占55%,女性占45%,且30%为五岁以下婴幼儿(小儿死亡报告容易遗漏,实际数字恐不止于此)[1]4-5。对此,时人撰文慨叹:“忆本年水灾之重,疫疠之广,因疫而死者,不计其数,其悲惨之状,实不忍言。”[3]受水灾影响,1932年全国霍乱大流行,蔓延全国306个城市,患者100 666人,死亡31 974人。其中,河南尤重,据不完全统计,波及30个城市,患病人数达10 558人,死亡2362人,病亡率达22.4%[4]。

1933年黄河大溃决,河南、河北两省南北大堤决口五十余处,被灾面积达六千余平方公里,被淹没村庄约四千处,被冲毁房屋约五万所,灾民约三百二十万人,“灾情之重为数十年来所仅见”[5]。此次被灾各县,多属乡村僻壤,平日无卫生设备,一旦水灾暴发,人民相率逃亡,聚群而处,露食野宿,即使没因冻饿而死,亦难免疾疫侵袭。据统计,患病灾民以胃肠病、外伤、疥疮、砂眼等为最多[6]1。

1938年6月黄河在郑县花园口溃决,大流直泄东南,至1939年,虽将黄河西岸新堤修复,但仅以一线沙堤难御洪流,自1940年以后黄河在尉氏、西华等县连遭决口,泛区民众迭遭黄灾。1944年8月,黄泛主流又在尉氏县荥村决口,泛区遂扩大至20县,淹死325 037人,淹毙牲畜计220 000头。水患之后,泛区的生活条件十分恶劣,1944年春季全省疫病大流行,因此而致死亡者在二十万人以上[7]。1947年春天,天花流行于豫南信阳一带,虐疾、回归热横行于汛区,黑热病遍及全省,患病民众在五十万以上[8]136。

二、医疗防疫资源的组织与调配

防疫工作的专业性、紧迫性以及医疗卫生资源的短缺,都需要政府充分发挥组织领导与协调作用,迅速组织与调配医疗卫生防疫资源,组建临时卫生防疫组织深入灾区,实施有效的医治救护与卫生防疫工作。

1931年水灾发生后,疫疠大规模蔓延。在受灾区域,多数地方没有足够的卫生防疫设施和医疗力量迅速应对疫情。为便于统一指挥与协调,更好地控制疫情,1932年8月,尚处于筹备阶段的中央卫生设施实验处派遣专门人员,协同国民政府救济水灾委员会成立卫生防疫组。卫生防疫组设主任与副主任各1人,并聘请既有经验又有社会威望的人士担任顾问委员会委员,共同讨论卫生防疫组的组织规程与工作计划。卫生组下设事务股、卫生股、防疫股、医务股四股,分别设置工程师、药师、卫生工程师、护士、助产士、药剂师、卫生稽查、技佐等职,并在灾区设置卫生工作队,根据灾区情形,设置办事处、检疫所、医院、诊疗所、巡回医队等,以便实施工作。卫生防疫组开始工作以后,国际联合会卫生部及各友邦国家先后派遣人员参与救援,一些国家还捐赠医药用品,各灾区教会与教会医院亦派遣义务人员尽力协助,收容一些病情较重的灾民。

由于水势过大,灾区原有医院病房多被冲毁,可利用的病房床位为数不多,有鉴于此,卫生防疫组设置临时医院,收治患病灾民。针对那些散居在各地患病较轻的灾民,则分设临时诊疗所给予治疗。比较偏远的灾区,则分设巡回诊疗队前往诊治。至工赈开始,各地卫生工作队即按各工赈局所辖地点及灾工数量,先后改组增设各工赈区巡回医队,负责工赈区卫生医疗工作。按照既定计划,每工赈区设一支巡回医队,共计17队,另设预备队5队,分别办理诊疗及防疫事宜。此外,还配置一些简单的救济药品分配各区使用。1932年夏季,各地霍乱大流行,各医队立即投入大规模的霍乱防治工作之中,河南亦在防治区域内。8月后,防治工作移交中央卫生设施实验处办理,一直持续到年底[1]3-10。

1931年灾广人众,医护人员十分紧缺。为解决此矛盾,国民政府动用行政命令,除从内政部卫生署、全国经济委员会中央卫生设施实验处暨军医监部中央医院借调一部分人员外,还令教育部电饬全国各医学院,要求所有三年级以上的学生及教授、讲师由国民政府救济水灾委员会调用。在工作期间,共计借调各医学院医师、药师、护士等相关人员455人。同时,还借用媒体力量,通过报纸向全社会呼吁医师、护士志愿为灾区服务[1]9-10。在此次疫病防治实践中,南京国民政府通过对社会资源的调配与整合,最大限度地解决了灾区医护资源短缺的问题。

为更好地控制疫情,1931年水灾后,河南省民政厅参照各省防疫成规及中央颁布的各项条例,组设灾后临时防疫处,专门负责预防疫疠传染事宜。该处隶属于河南民政厅,设处长、副处长各1人,综理全处事务,下设四组办理具体事务。其中,总务组专司文牍、会计、庶务各事项,医务组主要负责医务各事项,药科组负责药品器械及各种卫生材料的购置及支给事项,调查组承担相关事项的调查。此外,设检疫委员若干人,遴聘医师负责各种检疫预防事宜。如各县有预防传染病必要时,防疫处可指定设立防疫病院及检疫所或隔离所[2]60-62。

1933年黄河大溃决后,为有效控制疫疠,9月1日,特组织黄河水灾救济委员会(简称“黄委会”)。“黄委会”吸取1931年水灾防疫经验,设置卫生组,专门办理医药卫生防疫事宜。卫生组下设三股,其中,事务股负责文书、会计及庶务工作,医疗防疫股负责传染病的预防接种及防治、诊疗所及巡回医队的设置、灾区病人的住院治疗、公众卫生宣传以及营养病的防治,卫生工程股负责灾民集中处所的公共卫生、安全饮水的供给、粪秽的处理以及食物的检查取缔[9]21-22。卫生组成立后,派医师多人分赴各地调查,以便组织实施工作。为方便救济,在开封设立冀豫办事处,派医师主持工作,并设助理医师、司药、卫生稽查、技佐、事务员等办理相关事务。办事处下辖考城医队等,在各县附近巡回治疗,至1934年4月底,各医队工作相继结束[6]1-2/9-12。

三、现代卫生防疫机制的探索

灾后传染病的救治与预防贵在迅速。对此,时人有十分明确的认识:“传染病初发现时即应设法预防……倘不赶速防治,深恐劫后灾民不死于饥饿,已先死于疾疫。前途危险,实属不堪设想。”[2]60-61近代以来,随着中西交流日渐增多,以西医为主的卫生防疫体系逐渐传入中国,并日益彰显其在传染病防治方面的独特优势。民国政府对此颇为重视,内务部于1919年设立中央防疫处。此外,还颁布一系列相关条例,如1918年颁布的《防疫人员奖惩及恤金条例》与《火车检疫规则》,1928年颁布的《种痘条例》,1930年颁布的《传染病预防条例》①《海港检疫章程》与《海港检疫消毒蒸熏及征费规则》,1932年颁布的《中央防疫处办事细则》。在民国政府的主导与干预下,仿效西方卫生防疫措施,初步建立起一套从卫生宣传、防治并举、疫情报告到消毒隔离等颇具成效的现代卫生防疫机制。

(一)卫生宣传

“环境卫生的维护,人们健康水平的提高,都离不开民众卫生观念的形塑与卫生习惯的养成。”[10]近代以来,由于政局动荡,经济发展迟滞,教育无法普及,民众的卫生防疫观念与卫生意识十分淡薄。据史料记载:“查豫省民智未开,缺乏卫生常识,当未病以前,不知清洁预防,既病之后,又不肯延医诊治,往往求神拜巫,甚或药剂乱投,以致生殖日减,死亡日增。去岁(1931年)各县水灾之后,继以时疫,死亡枕藉,惨不忍睹!”[11]24不仅如此,民众卫生常识缺乏还会导致“一切卫生行政推行,每多隔阂”[3]。为“使一般民众咸知卫生之要义,以期疾疫之发现日少,民众之健康日增”[11]24,各级政府部门通过多种方式宣传卫生防疫常识。

其一,印发卫生防疫宣言、标语、传单及浅显的卫生书报、小册子等。如1929年,郑州市公安局印发“提倡捕蝇宣言”,情辞恳切地言明苍蝇的危害、捕蝇的必要性及奖励措施等。1931年水灾后,河南省政府还印制家庭卫生小册子,令各县翻印并散发各区,以“使民众咸知注重卫生”。小册子包括如下内容:病从口入,切记注重饮食卫生;每天起居工作要有定时;居室要光线充足,空气流通;注重防疫;家庭必须常备普通药品;关于突发疾病和伤害的急救办法[11]24。此外,各县还印制《种痘浅说》及《天花与种痘》小册子进行散放,“务使人人了解种痘为天花唯一预防办法”[11]23,并在种痘期内广为布告,“俾人民咸暸然于种痘之利益”[3]。

其二,组织卫生讲演,普及卫生防疫常识及相关章则。河南省政府通饬各县,在城市适当地点或繁盛乡镇,酌设卫生讲演所,或于公共娱乐场所、民众集合所、通俗讲演所或阅览书报所等公共场所,由县政府随时遴派富有卫生学识者,讲演卫生常识,并解释各项卫生章则等[12]。如1932年霍乱在全国许多地方流行,各地注射队在施行霍乱疫苗注射的同时,为民众开展卫生讲演,以“使民众知霍乱之可怕,而知所以预防也”[1]34。1933年黄河水灾后,卫生组考城医队演讲12次,听讲人数2500人;巡回医队第一队演讲32次,听讲人数1650人;巡回医队第二队演讲8次,听讲人数455人[13]附表20。

其三,要求相关人员利用工作之机进行卫生防疫宣传。如1931年水灾后,内政部令各巡回医队与医院在工作之时,向民众宣传卫生防疫常识[1]33。在河南,普通民众不知种痘是预防天花的良方,对于种痘极不重视,“往往视为无足轻重,坐是而损身体,促夺命者,不可胜计”,为普及种痘常识,责成各县县长“于接近民众时,详加解释,广为宣传,当于民生大有裨益”[3]。

其四,定期出版《河南民政月刊》《河南民政周刊》《郑州市政月刊》《河南建设》《善后救济总署河南分署周报》等相关期刊,刊载与卫生相关的法规章则、布告、训令、呈文、计划及言论等,向民众宣传卫生常识与卫生防疫政策。

(二)防治并举

及时进行预防接种是预防霍乱、天花、疟疾等传染病最方便、最经济、最有效的方法。近代以来,淮河流域水患频繁且灾情十分严重,每次水患后因疫而死者不计其数。为控制疫情,维护民众的生命健康,各级政府组织医队专门施放药物或进行预防接种。1931年水患后,河南许多县份发生疟痢等症,河南省赈务会征集治疗疟痢的各种经验成方,经医士详加研究,配合成剂,派人到灾区散放,或令各县自制,“据报尚有功效”[2]105。1932年夏,霍乱在各灾区流行,国民政府水灾救济委员会卫生防疫组注意点面结合,既对人口集中地区进行重点防护,同时还逐户上门服务,较好地构筑起霍乱防治防线。第一,组织巡回医队与注射队深入工赈区,为灾工实施预防注射;第二,分赴机关、学校、工厂等处集中注射;第三,挨家挨户登门注射;第四,在一些重要道路旁边为行人注射;第五,给疫区各医事机关或医院提供免费疫苗,为病人进行预防注射[1]34。为防治霍乱,河南省成立临时防疫处,派人赴京购大批疫苗,普遍实行预防注射[14]。除霍乱外,水灾之后天花时有流行。种痘是预防天花最为有效便捷的方法。1933年考城医队为357位民众种痘[13]附表20。

除对传染病进行预防之外,对染疫及其他疾病患者给予及时有效的治疗,既可以治病救人,同时也可以更好地控制疫情。1933年黄河水患后,赤痢、疟疾、急性胃肠炎等疾病在灾区大面积传播。据统计,从1933年10月至1934年4月,考城医队诊疗28 359人,冀豫办事处诊疗1064人,巡回医队第一队诊疗4877人,第二队诊疗1895人,挽救了众多在死亡线上挣扎的灾民[13]附表22。

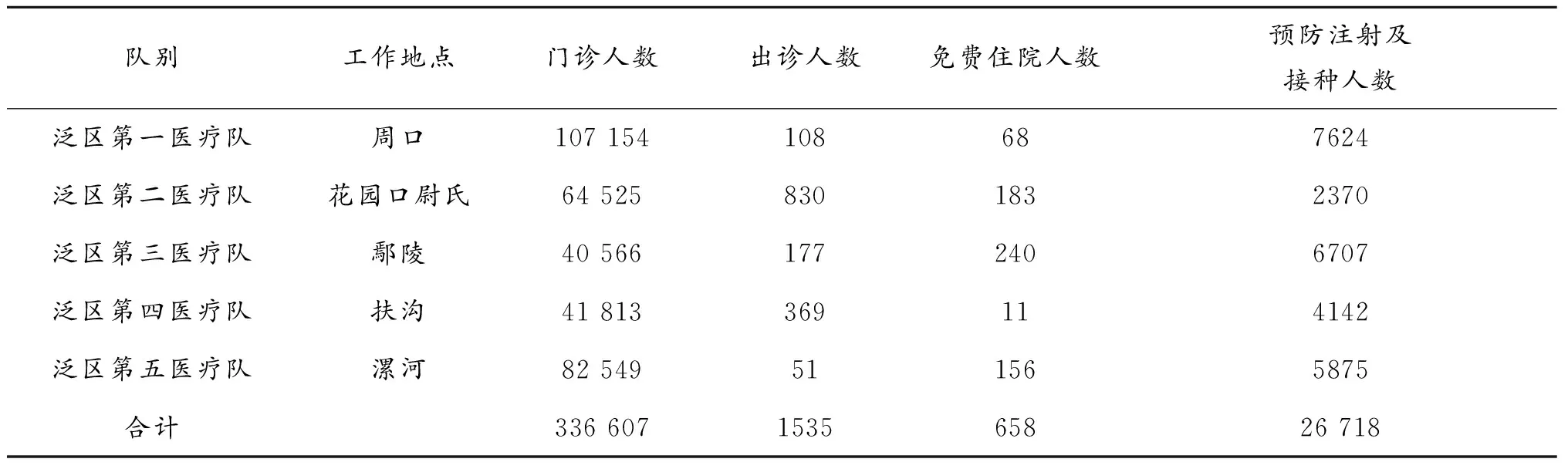

从1946年1月16日至1947年6月底,行政院善后救济总署派遣五个医疗队到黄泛区开展医疗防疫工作,为民众提供门诊、出诊及免费住院服务,并对各种传染病患者施以预防注射与接种。详见下表:

善后救济总署医疗防疫工作一览表

资源来源:《河南黄泛区复建工作实况》,《行总周报》,第67、68期合刊,1947年。

由上可见,门诊人数最多,计336 607人,预防注射及接种人数次之,计26 718人,免费住院人数相对最少,计658人,各种服务累计起来,共有365 518人受益,数量相当可观。

(三)疫情报告

疫情报告堪称防疫战线上的情报,是控制传染病流行的重要措施之一。1928年制定的《郑州市公安局传染病预防条例》规定,法定传染病包括伤寒或类伤寒、斑疹伤寒、赤痢、天花、鼠疫、霍乱、白喉、流行性脑脊髓膜炎、猩红热等9种急性病症。医士在诊断传染病人或检查其尸体后,须在12小时以内向病人或死者所在地的管辖官署上报,不依本条例报告或报告不实者,处以5元以上50元以下的罚款。凡有患传染病及疑似传染病或因此等病症死亡者,下列人士为报告义务人:病者或死者的家属,无家属时其同居人;旅舍店铺、舟车主人或管理人;学校、寺院、工场、公司及一切公共处所的监督人或管理人;感化院、救济院、监狱及与此相似处所的监督人或管理人。患传染病及疑似传染病或因此等病症死亡者的住宅及相关处所,应立即聘请医士诊断或检查,并须于24小时以内向其所在地的管辖官署上报[15]。1931年水灾后,霍乱开始滋生蔓延,“国水委”要求各地工作处队及巡回医队与公安局接洽,工赈区的工作队、医队与各段办事人员接洽,凡发现霍乱病人,立即向工作处队或巡回医队报告,随即派员前往调查病人的发病日期、饮食物种类、地点及家庭状况等,以切断此传染链条[1]36。河南省亦通饬各县,迅速查报辖境有无霍乱疫症发生,上报传染情形及防治方法,按周查填霍乱病人数及死亡人数表,上交卫生署备考[16]。

(四)消毒隔离

对传染病病人加以隔离,并对传染源给予恰当处理,是防止病源扩散的有效办法。1928年制定的《郑州市公安局传染病预防条例》规定,地方行政长官认为有传染病预防必要时,应施行健康诊断及检查尸体事宜;对市街村落在一定时间内进行全部或局部交通管制,用水由他处供给;限制或禁止集会演剧及一切民众集合事件;限制或停止其使用衣履被服及一切可能传染病毒的物件,并将其搬移或废弃;禁止贩卖授受并废弃可能成为传染病毒媒介的饮食物或病死禽兽等肉;在传染病流行期间,禁止在传染病流行区域附近从事捕鱼、游泳、汲水等事宜;指导一定区域内居民施行清洁及消毒方法,新设或改建或废弃或停止使用自来水源、井泉、沟渠、河道、厕所污物及垃圾堆积场。此外,在人口稠密地方设立传染病院或隔离病舍;当传染病流行或有流行之虞时,地方行政长官设置检疫委员,委任检疫委员到人员集中且流动性较强的舟车执行检疫,凡发现有传染病患者及疑似患者,应将其扣留一段时间,并安排其到附近的传染病院或隔离病舍治疗,该院无正当理由,不得拒绝接诊;凡是传染病人的住宅及与其有接触的人或地方,无论是否传染,均应服从医士或检疫防疫官吏的指示,施行清洁并消毒;传染病患者及疑似传染病患者的家属及其近邻应施以一定时日的隔离。关于传染病患者或尸体的处理,规定如下:医士在诊断传染病人或检查其尸体后,应向其家属教授消毒方法;传染病患者及其尸体非经该管官署许可不得移于他处;对传染病人尸体消毒后,经医士检查及该管官吏认可,于24小时内成殓并埋葬;死者尸体须埋葬于距离城市及人口稠密处三里以外的地方,掘土须深至七尺以上,埋葬后未经过三年不得改葬;尸体受毒较重者,该管官署认为预防上确有必要时,得命其火葬,其家属怠于实行时得代为执行;已经殓葬及即将殓葬的尸体如有传染病嫌疑,该管官吏可以依照本条例规定对该尸体及其住宅与一切物件进行适当处理。凡不依本条例规定或该管官署指定期限内执行应办事项者,处以5元以下罚款[15]。1931年霍乱滋生伊始,为控制疫情,卫生组要求凡发现疑似霍乱病人,均送往医院进行隔离治疗[1]36。

传染病防控属于典型的公共卫生职能范畴,政府的主导与干预是不可替代的。在前述卫生防疫实践中,各级政府对卫生防疫制度建设和防疫工作十分重视,采取多种措施防控传染病的滋生与蔓延,如成立专门的防疫机构,多渠道宣传卫生防疫知识,施行预防接种,派遣医务人员深入灾区进行救治,厉行传染病报告,对饮用水进行消毒,对传染病病人施以隔离治疗等,初步形成了一套颇具成效的传染病防控机制。而且,在工作过程中,卫生组深刻认识到卫生与传染病之间的关系,治疗与卫生防疫并举并重,既施行预防注射与对患者的治疗,又重视卫生清洁工作,如改造厕所、清理街道、疏浚河渠、设置垃圾箱、灭蝇灭蚊、迁移棺柩、取缔不卫生的饮食品、对饮水用水进行消毒等。灾民因此而“受防疫之益,不致为疫疠所侵,为数诚不可数计也”[1]3。在各级政府的共同努力下,不仅有效控制了疫情,挽救了众多人的生命,还在一定程度上改变了民众的不良卫生习惯与城乡卫生面貌,较好地维护了灾后地方社会的安定与社会生产的恢复。

注 释:

①《传染病预防条例》,1916年内务部颁布,1928年卫生部重新颁布,1930年卫生部再次颁布。

[1]国民政府救济水灾委员会.国民政府救济水灾委员会报告书:第七章[M].1933.

[2]河南省政府秘书处.河南省政府委员会会议纪录[Z].1932.

[3]张钫.民国二十年河南民政之回顾[J].河南政治月刊,1932(1).

[4]国民政府救济水灾委员会.国民政府救济水灾委员会报告书:附件七之八[M].1933.

[5]朱墉.黄河水灾视察报告书[J].水利月刊,1934(3).

[6]黄河水灾救济委员会.黄河水灾救济委员会报告书:第四章[M].1935.

[7]陈建宁.河南省战时损失调查报告[J].民国档案,1990(4).

[8]狄超白.1947年中国经济年鉴[M].香港:太平洋经济研究出版社,1947.

[9]黄河水灾救济委员会.黄河水灾救济委员会报告书:章则[M].1935.

[10]朱正业,杨立红.南京国民政府时期(1927-1936)安庆环境卫生治理探析[J],安徽史学,2014(1).

[11]河南省政府秘书处.河南省政府年刊[M].1931.

[12]河南省政府二十一年度预定行政计划——七月至九月[J].河南政治月刊,1932(8).

[13]黄河水灾救济委员会.黄河水灾救济委员会报告书:附表[M].1935.

[14]一月来之民政[J],河南政治月刊,1932(8).

[15]郑州市公安局传染病预防条例[J],郑州市政月刊,1928(3).

[16]一月来之民政[J].河南政治月刊,1932(7).

【责任编辑:韦琦辉】

2016-12-10

安徽省哲学社会科学规划项目“民国时期淮河流域传染病与医疗卫生事业研究”(编号:AHSKY2016D141 ); 安徽大学淮河流域环境与经济社会发展研究中心项目“民国时期淮河流域公共卫生研究”(编号:HHYJZX2016ZW011)。

杨立红(1974—),女,辽宁彰武人,教授、博士,主要从事区域社会经济史研究; 朱正业(1970—),男,安徽肥西人,教授、博士,主要从事区域社会经济史研究。

K29

A

1672-3600(2017)04-0046-05