曹魏征讨辽东公孙氏政权始末

李智裕

东汉末年辽东公孙氏政权偏居一隅,进行武装割据。历经公孙度、公孙康、公孙恭、公孙渊三世四主,长达五十年之久。由于后来公孙渊在事曹魏的同时,联合孙吴以求自保,利令智昏方法失当,反复背信曹魏、孙吴导致同时交恶直至开战,最终于景初二年(238)被曹魏司马懿灭亡。关于曹魏征讨辽东公孙氏政权,目前所能见到金毓黼先生、陶元珍先生、王金鑪先生等对此问题有过探讨,相关东北通史专著中也对此有所介绍。1参见金毓黼:《东北通史》卷二《第一期开发时代:远古迄汉魏》,社会科学战线杂志社翻印,1980年版,第114 页;陶元珍:《辽东公孙氏事迹杂考》,《东北集刊》第五期,1943 年,第11—21 页;王金鑪:《司马懿攻克辽东》,《社会科学辑刊》1992年第6期;李治亭主编:《东北通史》,中州古籍出版社,2003 年,第115—116 页;薛虹、李澍田主编:《中国东北通史》,吉林文史出版社,1993年,第105—106页。不可否认的是学界更多着眼于景初二年(238)司马懿征讨公孙渊,但并未全面论述曹魏征讨辽东公孙氏政权,而且有的观点值得重新商榷。本人不揣浅陋,对此问题有些许不成熟看法。由此草创拙文,不足之处在所难免敬请方家指教。

一、田豫与王雄征讨辽东公孙氏政权

太和二年(228),由于“恭病阴消为阉人,劣弱不能治国”,“渊胁夺恭位”2(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第253页。,公孙康之子公孙渊夺叔父公孙恭之位而自立割据辽东,并派遣使者通告曹魏。此时曹魏正值新主魏明帝曹叡即位不久,根据《三国志·魏书·刘晔传》记载,曹魏内部对公孙渊擅自继任一事,起初就有趁其立足未稳之际,挑起内乱将其诛杀呼声。

“辽东太守公孙渊夺叔父位,擅自立,遣使表状。晔以为公孙氏汉时所用,遂世官相承,水则由海,陆则阻山,故胡夷绝远难制,而世权日久。今若不诛,后必生患。若怀贰阻兵,然后致诛,于事为难。不如因其新立,有党有仇,先其不意,以兵临之,开设赏募,可不劳师而定也。”3(晋)陈寿:《三国志》卷8《刘晔传》,中华书局,1959年,第448页。

但魏明帝依然“拜渊扬烈将军、辽东太守”4(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第253页。,对公孙渊割据辽东采取默认态度。结合历史背景分析,此时魏明帝曹叡即位不久,政治与军事态势十分复杂。蜀汉在西部接连进攻曹魏咄咄逼人,“蜀大将诸葛亮寇边”、“诸葛亮围陈仓”5(晋)陈寿:《三国志》卷3《明帝纪第三》,中华书局,1959年,第94页。,而且曹魏在南部与孙吴发生“石亭之战”遭受失败损失惨重,“与吴将陆议战于石亭,败绩”6同上。。与此同时,蜀汉与孙吴之间关系日趋缓和有重新结盟的趋势。为了稳定北部边境避免多线作战,魏明帝曹叡权宜之计默认公孙渊夺位割据辽东事实。在公孙渊担任辽东太守之初,曹魏政权地广人稠已是三国中最强大的政权,有逐渐统一全国之势。割据辽东的公孙渊为求自保,“遣使南通孙权,往来赂遗”7(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第253页。,企图通过联合南方的孙吴共同牵制抵御曹魏。黄龙元年(229(晋)陈寿:《三国志》卷47《吴书二》,中华书局,1959年,第1136页。)五月,孙吴“使校尉张刚、管笃之辽东”8(晋)陈寿:《三国志》卷47《吴书二》,中华书局,1959年,第1134页。进行互访。在短短一年时间内政治博弈激烈,形成曹魏、孙吴与辽东公孙氏政权相互交好的错综复杂局面。

嘉禾元年(232)三月,孙吴“遣将军周贺、校尉裴潜乘海之辽东”9。关于此次通使,公孙渊在后来给孙权的上表中称,“前后裴校尉、葛都尉等到,奉被救诫”10(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第254页。。所言裴校尉即裴潜,由此可知周贺、裴潜先率使团到达辽东,又有葛都尉随后而至11黎虎:《孙权对辽东的经略》,《北京师范大学学报》(社会科学版)1994年第5期。。此次孙吴由将军周贺出使,可见规格之高。太和末年,魏明帝获悉公孙渊暗通孙吴后,视其形同叛乱。魏明帝决定出兵征讨公孙渊,但曹魏内部对此次出兵有过争论,朝臣多不赞成,惟有重臣孙资等支持。“太和末,吴遣将周贺浮海诣辽东,招诱公孙渊。帝欲邀讨之,朝议多以为不可。惟资决行策”12(晋)陈寿:《三国志》卷14《刘放传》,中华书局,1959年,第457页。。魏陈王曹植也极力劝谏魏明帝,在其《谏伐辽东表》中谏言,魏国出兵辽东路途遥远交通不便,即使获胜也得不偿失。如果魏军长时间在辽东形成拉锯战,国内防守空虚,吴国与蜀国分别在东、西两个方向出兵,造成内忧外患局面后果不堪设想。

“臣伏以辽东负阻之国,势便形固,带以辽海。今轻车远攻,师疲力屈,自有其备,所谓以逸待劳,以饱制饥者也。以臣观之,诚未易攻也。若国家攻之而必克,屠襄平之城,悬公孙之首得其地,不足以偿中国之费;虏其民,不足以补三军之失:是我所获不如所丧也。若其不拔,旷日持久,暴师于野,然天时不测,水湿无常,彼我之兵,连于城下,进则有高城深池,无所施其功;退则有归途不通,道路瀸洳。东有待忧之吴,西有伺隙之蜀,吴起东南则荆扬骚动,蜀应西境则雍凉三分。兵不解于外,民罢困于内;促耕不解其饥,疾蚕不救其寒。”13赵幼文:《曹植集校注》,人民文学出版社,1984 年,第508 页。关于曹植《谏伐辽东表》成文时间,王绵厚先生与朴文英老师在大作中认为曹操北征乌桓之前曹植完成该表,详见王绵厚、朴文英:《中国东北与东北亚古代交通史》,辽宁人民出版社,2016年,第118页。另外,王绵厚先生在《水陆并举四通八达,秦汉古道辽宁寻踪》中也持此观点。但曹植《谏伐辽东表》中有“吴”、“蜀”字样,当时已形成三国鼎立格局,曹植亡故于太和六年(232),所以此表应是大约在魏明帝时期曹魏第一次出兵征讨辽东完成。

《资治通鉴》中对此事记载比较详细,魏明帝派遣田豫、王雄分别由海、陆出兵辽东。散骑常侍蒋济陈述利弊,劝谏停止发兵辽东。

“公孙渊阴怀贰心,数与吴通。帝使汝南太守田豫督青州诸军自海道,幽州刺史王雄自陆道讨之,散骑常侍蒋济谏曰:‘凡非相吞之国,不侵叛之臣,不宜轻伐。伐之而不能制,是驱使为贼也。’故曰:‘虎狼当路,不治狐狸。’先除大害,小害自己。今海表之地,累世委质,岁选计、孝,不乏职贡,议者先之。正使一举便克,得其民不足益国,得其财不足为富;傥不如意,是为结怨失信也。’帝不听。豫等往皆无功,诏令罢军。”14(宋)司马光:《资治通鉴》卷72《魏纪四》,中华书局,1956年,第2277页。

由于当时孙吴与公孙渊互结同盟,最终魏明帝以贼众又渡海艰难而选择罢兵。“太和末,公孙渊以辽东叛,帝欲征之而难其人,中领军杨暨举豫应选。乃使豫以本官督青州诸军,假节,往讨之。会吴贼遣使与渊相结,帝以贼众多,又以渡海,诏豫使罢军”15(晋)陈寿:《三国志》卷26《田豫传》,中华书局,1959年,第728页。。此次曹魏派田豫计划由东莱郡地区出兵越海进攻辽东。根据《资治通鉴》记载,太和末年“使汝南太守田豫,督青州诸军自海道”进行讨伐。胡三省注曰:“海道,自东莱浮海”16(宋)司马光:《资治通鉴》卷72《魏纪四》,中华书局,1956年,第2277页。,由此可知,从海道进攻辽东公孙氏政权是曹魏重要战术手段。虽然第一次征讨辽东公孙氏政权无果而终,但田豫对孙吴船队伏击还是颇有斩获。太和六年(232),孙吴周贺、裴潜出使辽东返回途中,田豫曾设伏于东莱郡成山角大败孙吴船队,“贼还,果遇恶风,船皆触山沉没,波荡著岸,无所蒙窜,尽虏其众”17(晋)陈寿:《三国志》卷26《田豫传》,中华书局,1959年,第728页。。孙吴使臣将军周贺也在此役中毙命,“秋九月,魏将田豫要击,斩贺于成山”18(晋)陈寿:《三国志》卷47《吴书二》,中华书局,1959年,第1136页。。

二、毌丘俭征讨辽东公孙氏政权

曹魏第一次征讨辽东公孙氏政权失败后,无疑助长公孙渊气焰。尽管海道遥远充满艰险,公孙渊与孙吴保持密切联系,并适时对其称藩纳贡,上表赞誉孙权为皇帝天子“伏惟陛下德不再出,时不世遇”19(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第255页。,无形中满足孙权虚荣。同年冬十月,公孙渊“遣校尉宿舒、郎中令孙综称藩于权,并献貂马”20同上。。孙权“大悦,加渊爵位”,并“大赦天下”21同上。,辽东公孙氏政权与孙吴关系更进一步。正值辽东公孙氏政权向孙吴称臣之际,二者关系却发生急剧变化。由于公孙渊担心孙吴距离遥远很难依靠,嘉禾二年(233)将孙权派遣册封公孙渊使臣张弥、许晏等人斩杀,重新投靠曹魏。“权遣使张弥、许晏等,赍金玉珍宝,立渊为燕王。渊亦恐权远不可恃,且贪贷物,诱致其使,悉斩送弥、晏等首”22(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙渊传》,中华书局,1959年,第254页。。公孙渊背信斩杀孙吴使者后“送其首于魏,没其兵资”23(晋)陈寿:《三国志》卷47《吴主传二》,中华书局,1959年,第1138页。,以表忠诚。魏明帝于是“拜渊大司马,封乐浪公,持节、领郡如故”24(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙渊传》,中华书局,1959年,第254页。,二者关系得到缓和。此后公孙渊却一反常态,种种行为迫使其与曹魏关系再次破裂。曹魏为了安抚公孙渊,派遣使臣傅容、聂夔拜其为大司马,封其为乐浪公,继续统领辽东等诸郡如故。公孙渊获悉“使者左骏伯,使皆择勇力者,非凡人也”25(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙渊传》,中华书局,1959年,第258页。,由此大为恐惧加倍提防,“容、夔至,住学馆中。渊先以步骑围之,乃入受拜”26同上。,以军队包围使臣居住的学馆,然后才拜见使者,而且“公孙渊数对国中宾客出恶言”,这种有失礼仪的行为导致“容、夔大怖,由是还洛言状”27同上。,魏明帝准备再次出兵征讨辽东。

曹魏集团内部曾对此次出兵计划有过争论。根据《三国志·魏书·卫臻传》记载,幽州刺史毌丘俭上疏,以魏明帝即位以来没有可以值得书写业绩为由,建议用国内闲置兵力征讨辽东公孙渊。卫臻对毌丘俭征讨辽东方案给予否定与驳斥,理由是孙吴频繁用兵侵袭边境,而曹魏百姓疲惫不堪。辽东公孙氏历经三世,对外安抚戎夷,对内整修武备习练战阵,有很强实力。毌丘俭想用一部分军队长驱直入想法太狂妄。最终如卫臻所预料,毌丘俭征讨不利。

“幽州刺史毌丘俭上疏曰:‘陛下即位已来,未有可书。吴、蜀恃险,未可卒平,聊可以此方无用之士克定辽东。’臻曰:‘俭所陈皆战国细术,非王者之事也。吴频岁称兵,寇乱边境,而犹案甲养士,未果寻致讨者,诚以百姓疲劳故也。且渊生长海表,相承三世,外抚戎夷,内修战射,而俭欲以偏军长驱,朝至夕卷,知其妄矣。’俭行军遂不利。”28(晋)陈寿:《三国志》卷22《卫臻传》,中华书局,1959年,第649页。

《三国志·魏书·毌丘俭传》中对毌丘俭征讨辽东公孙氏政权也有记载。魏明帝任命毌丘俭为幽州刺史,加渡辽将军,使持节,护乌丸校尉率领幽州诸军出兵辽东,在辽隧屯兵,成功招降曾经跟随袁尚投奔辽东乌桓部众。毌丘俭与公孙渊交战,不利而回。

“青龙中,帝图讨辽东,以俭有干策,徙为幽州刺史,加渡辽将军,使持节,护乌丸校尉。率幽州诸军至襄平,屯辽隧。右北平乌丸单于寇娄敦、辽西乌丸都督率众王护留等,昔随袁尚奔辽东者,率众五千余人降。寇娄敦遣弟阿罗盘等诣阙朝贡,封其渠率二十余人为侯、王,赐舆马缯采各有差。公孙渊逆与俭战,不利,引还。”29(晋)陈寿:《三国志》卷28《毌丘俭传》,中华书局,1959年,第762页。

相比较而言,《三国志·魏书·明帝纪第三》记载最为详细。曹魏此次征讨辽东公孙氏政权并非一意孤行,源于获悉孙吴与高句丽联盟准备出兵辽东。在此背景下,魏明帝派遣毌丘俭率领诸军以及鲜卑、乌桓等由陆道出兵辽东征讨公孙渊。后因连雨十日辽河水大涨,毌丘俭被迫引军而还。

“初,权遣使浮海与高句骊通,欲袭辽东。遣幽州刺史毌丘俭率诸军及鲜卑、乌丸屯辽东南界,玺书征公孙渊。渊发兵反,俭进军讨之,会连雨十日,辽水大涨,诏俭引军还。”30(晋)陈寿:《三国志》卷3《明帝纪第三》,中华书局,1959年,第109页。

毌丘俭出兵辽东失利而还,《三国志》中未作详细说明,仅有“会连雨十日,辽水大涨”寥寥数字。此次曹魏出兵于“秋七月”31同上。,受季节性气候影响很大。此时正值辽东秋雨季节,历史上辽河下游一带因地势低洼,连日雨水河流暴涨后一片泽国,无疑使远道而来的曹魏军队束手无策难以渡河最终导致退兵,但这也客观为后来司马懿出兵辽东积累经验。另外,此次曹魏并未像第一次征讨辽东时由海道出兵。究其原因是由于获悉孙吴也要出兵辽东,为了避免与其海上交战,扬长避短放弃海道而选择陆道。此后公孙渊更加有恃无恐自立为“燕王”,年号“绍汉”,明显以继承汉朝国祚自居,设置百官有司分庭抗礼公开叛乱。32参见拙文:《略论汉魏之际辽东公孙氏政权与中央王朝关系》(未刊)。为了牵制曹魏,公孙渊派遣使者联络鲜卑,进行封赏骚扰曹魏北部边境。

辛卯,太白昼见。渊自俭还,遂自立为燕王,置百官,称绍汉元年。遣使者持节,假鲜卑单于玺,封拜边民,诱呼鲜卑,侵扰北方。33(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第254页。

金毓黼先生、陶元珍先生等在论述曹魏征讨辽东公孙氏政权时,对此处缺少历史背景分析,有待深入探究。此时辽东公孙氏政权已是外强中干深陷绝境,对外已与曹魏公开决裂,虽然毌丘俭出征不利,但曹魏成功招降依附辽东公孙氏政权的右北平、辽西乌桓部众,可谓是剪除其外部力量。而且曹魏下诏,辽东地区军民因公孙渊胁迫不能来降者,均给予赦免。在公孙渊屡失外援情况下,此举无疑动摇了辽东公孙氏政权统治根基。“右北平乌丸单于寇娄敦、辽西乌丸都督王护留等居辽东,率部众随俭内附。己卯,诏辽东将吏士民为渊所胁略不得降者,一切赦之”34(晋)陈寿:《三国志》卷3《明帝纪第三》,中华书局,1959年,第109页。。同时曹魏早已做好继续征讨略准备。魏明帝“诏青、兖、幽、冀四州大作海船”,命令临近辽东的青、兖、幽、冀四州建造海船,计划由海道进攻辽东不言而喻。公孙渊与孙吴关系恶化难以修复,张弥、许晏等人出使辽东被公孙渊背信劫杀后,孙吴孙权“大怒,欲自征渊”,决定亲自出兵征讨公孙渊。在大臣陆逊、薛综等人的反复劝告下,才放弃远征计划。35(晋)陈寿:《三国志》卷47《孙权传》,中华书局,1959年,第1138页。孙吴使团成员秦旦等人劫后余生,辗转逃亡至高句丽境内后,高句丽王宫“遣皂衣二十五人送(秦)旦等还,奉表称臣,贡貂皮千枚,鹃鸡皮十具”。孙吴为了建立与高句丽之间联盟关系,此后曾“遣使者谢宏、中书陈恂,拜宫为单于,加赐衣物珍宝”,客观上对辽东公孙氏政权形成牵制。而且高句丽还联合周边少数民族势力,不断侵袭,“又高句丽、濊、貊与渊为仇,并为寇钞”36(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙渊传》,中华书局,1959年,第257页。。此时辽东公孙氏政权外部强敌林立已成包围之势,缺少外援形同危卵。内部又怪象种种,“初,渊家数有怪,犬冠帻绛衣上屋,炊有小儿蒸死甑中。襄平北市生肉,长围各数尺,有头目口喙,无手足而动摇。占曰:‘有形不成,有体无声,其国灭亡。’”37(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙渊传》,中华书局,1959年,第260页。这种充满神秘诡异不实色彩,充分体现出辽东社会群体恐惧与不安。

三、司马懿征讨辽东公孙氏政权

景初二年(238)正月,魏明帝决心彻底消除辽东公孙氏政权,任命司马懿为出征统帅发兵四万征讨辽东。“春,正月,帝召司马懿于长安,使将兵四万讨辽东”。当时诸葛亮已死,蜀汉在西线对曹魏的军事威胁暂时解除。此次曹魏出兵之前,经过精细战争筹划。“议臣皆以为四万兵多,役费难供。帝曰:‘四千里征伐,虽云用奇,亦当任力,不当稍计役费。’遂以四万人行。”而且司马懿对战争发展进行预判,并以“一年足矣”为期限出兵辽东。由于司马懿当世名帅久经战阵,闻听曹魏大兵压境,公孙渊再次派遣使者向孙吴称臣乞兵北伐以相救。孙权在羊道的说服下,权衡利弊以“必与弟同休戚,共存亡”38同上。托词进行安抚,准备伺机在辽东大肆抢掠。

此时公孙渊“遣将军卑衍、杨祚等步骑数万屯辽隧,围堑二十余里”39(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙渊传》,中华书局,1959年,第254页。,妄图凭借辽河之险屯重兵固守辽隧以逸待劳,消耗远道而来的魏军。“辽隧”是当时由辽西地区经辽河通往襄平重要据点,位于今海城西上夹河村芦屯古城40王绵厚、朴文英:《中国东北与东北亚古代交通史》,辽宁人民出版社,2016年,第60页。,而并非有的学者认为位于今辽阳市西南高坨子41肖忠纯:《古代“辽泽”地理范围的历史变迁》,《中国边疆史地研究》2010年第1期。。根据《三国志》记载,司马懿“遣将军胡遵等击破之。宣王令军穿围,引兵东南向,而急东北,即趋襄平”,而《资治通鉴》中记载:“诸将欲击之,懿曰:‘贼所以坚壁,欲老吾兵也,今攻之,正堕其计。且贼大众在此,其巢窟空虚;直指襄平,破之必矣。’乃多张旗帜,欲出其南,衍等尽锐趣之。懿潜济水,出其北,直趣襄平。”二者记载内容出现明显偏差,让人感到扑朔迷离。但《三国志》《资治通鉴》均记载司马懿引兵南向,以往史家学者未作探析,推测此时曹魏所派遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣很有可能已经越海平定二郡。公孙渊重兵防御陆道忽视海道,而司马懿佯装南下接济由海道登陆辽东曹魏船队造成假象,目的是借机调动公孙渊军队,减少在辽河一带对峙时间以避开辽东雨季,然后趁机领兵渡河直奔辽东公孙氏政权中心所在地襄平,卑衍等人被迫离开辽隧尾随跟进。“诸军进至首山,渊复遣衍等迎军殊死战。复击,大破之”42(宋)司马光:《资治通鉴》卷74《魏纪六》,中华书局,1956年,第2335页。,司马懿在首山大败卑衍军队,“遂进军造城下,为围堑”,围攻襄平。公孙渊婴城固守,失去战略主动。金毓黻先生在《公孙氏据辽东之始末》中认为“魏讨公孙渊,为水陆并进者,有潜军浮海收乐浪带方之郡之语也,且公孙氏尝南越海,收取东莱诸县,而置营州,是魏之讨渊,必先攻下营州,而后以兵渡海而北,此为当日行师必要之声援也”43金毓黼:《东北通史》卷二《第一期开发时代:远古迄汉魏》,社会科学战线杂志社翻印,1980 年版,第114页。。不难看出,金毓黼先生观点认为曹魏征讨公孙渊,必先攻克营州,营州在景初二年(238)公孙渊时期被曹魏政权所吞并。金毓黼先生观点后来被陶元珍先生否定。陶元珍先生认为,“金静庵先生《东北通史》谓魏明帝时讨公孙渊,水军一路,必系先攻下营州然后以兵渡海而北。余意曹操时应即已收复东莱,不待魏明帝时始攻下所谓营州也”44参见陶元珍:《辽东公孙氏事迹杂考》,《东北集刊》第五期,1943年,第11—21页。。显而易见,陶元珍先生认为早在曹操时已经收复东莱郡地区,而并不是金毓黼先生所认为的魏明帝时期,应从陶先生观点45参见拙文:《汉末辽东公孙氏政权与营州浅谈》(未刊)。。

司马懿攻打辽东公孙氏政权,曾由东莱郡沿海重要港口黄县跨海运粮至辽东。根据《元和郡县图志·河南道七·黄县条》记载:“大人故称,在县北二十里。司马宣王伐辽东,造此城,运粮船从此入,今新罗、百济往还常由于此。”46(唐)李吉甫:《元和郡县图志》,中华书局,1983年,第313页。学者研究认为,汉魏时期东莱郡黄县、掖县是北部沿海重要港口。47张兴兆:《魏晋南北朝时期的北方近海水运》,《青岛大学师范学院学报》2008年第2期。司马懿因地制宜利用雨季辽河水暴涨进行跨海航运直抵襄平城,“会霖雨三十余日,辽水暴长,运船自辽口径至城下”。以往史家学者对此处内容更多关注于海运交通方面,或许另有深意可考。较之第二次毌丘俭征讨辽东公孙氏政权因雨季辽河水大涨不利而还,此次司马懿出兵时,做了充分准备。根据《毌丘俭志记》云:“时以俭为宣王副也”,毌丘俭此次跟随司马懿出征担任副手角色。司马懿吸取毌丘俭经验教训,很有可能事先有意避开辽东秋七月雨季,于“六月,军至辽东”48(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959,年,第254页。,乘辽河水尚未暴涨之时,迅速绕开重兵据守辽隧之险,趁机渡水直捣襄平。西晋文学家傅玄曾作诗赞美司马懿生前功绩,有“征辽东,敌失据”之语句,或指此事。而且司马懿利用雨季辽河水大涨“平地水数尺”这一自然特点,由东莱地区海运至辽河水系进逼襄平。果真如此,司马懿不愧三国时期著名军事指挥家。雨停后经过一系列“起土山、修橹,为发石连弩射城中”紧密强攻,导致公孙渊愈发窘迫,襄平城“粮尽,人相食,死者甚多”,将军杨祚等也出降。公孙渊曾派遣使者请求司马懿解围撤兵,“君臣面缚”表示投降,此举无疑有欺诈之嫌疑。在被司马懿拒绝后,公孙渊垂死挣扎与其子公孙脩突围急奔东南,最终被司马懿斩杀于太子河。司马懿攻入襄平城后大肆屠戮军民,“诛其公卿以下,及兵民七千余人,筑为京观”49(宋)司马光:《资治通鉴》卷74《魏纪六》,中华书局,1956年,第2335页。。此举未免杀伐过重,与“己卯,诏辽东将吏士民为渊所胁略不得降者,一切赦之”相违背。究其原因,公孙渊称“燕王”后,其下属大司马郭昕、参军柳浦等七百八十九人曾联名上书曹魏,称“无大援于魏,世隶于公孙氏,报生与赐,在于死力”50(晋)陈寿:《三国志》卷8《公孙度传》,中华书局,1959年,第260页。公开支持公孙渊叛乱,最终激怒魏明帝导致攻克襄平后大肆杀戮。司马懿平定辽东时,“收户四万,口三十余万”。与之相比,永和五年(140)辽东郡、玄菟郡、乐浪郡总计有户数近十三万,人口近四十万人。可见魏明帝景初二年(238)辽东诸郡口数尚未大减,而且乐浪、带方二郡人口数估计并未计入在内。司马懿平定辽东后,施行杀戮、内迁政策,人口锐减。至西晋时,仅存户数一万二千三百户,人口不足十万。51参见陶元珍:《辽东公孙氏事迹杂考》,《东北集刊》第五期,1943年,第11—21页;崔国玺:《略论公孙度》,《社会科学战线》1985年第4期。虽然史书中记载的户籍人口未必准确,但辽东地区人口锐减是不争的事实,从长远来看不利于边疆巩固与稳定。

综上所述,公孙渊自太和二年(228)夺位割据辽东后,一改其父祖公孙康、公孙度发展战略,对外反复背信曹魏、孙吴最终导致同时交恶直至开战。曹魏此时国力强盛,统一辽东条件日益形成。内部对出兵辽东方式与时机虽有争论,但统一辽东消除割据的既定方略始终未变。经过前两次试探性进攻以及充分战略准备,已经逐步瓦解辽东公孙氏政权统治基础。最终在景初二年(238),曹魏派遣司马懿统兵临危制变一举攻灭,结束其五十年割据统治。

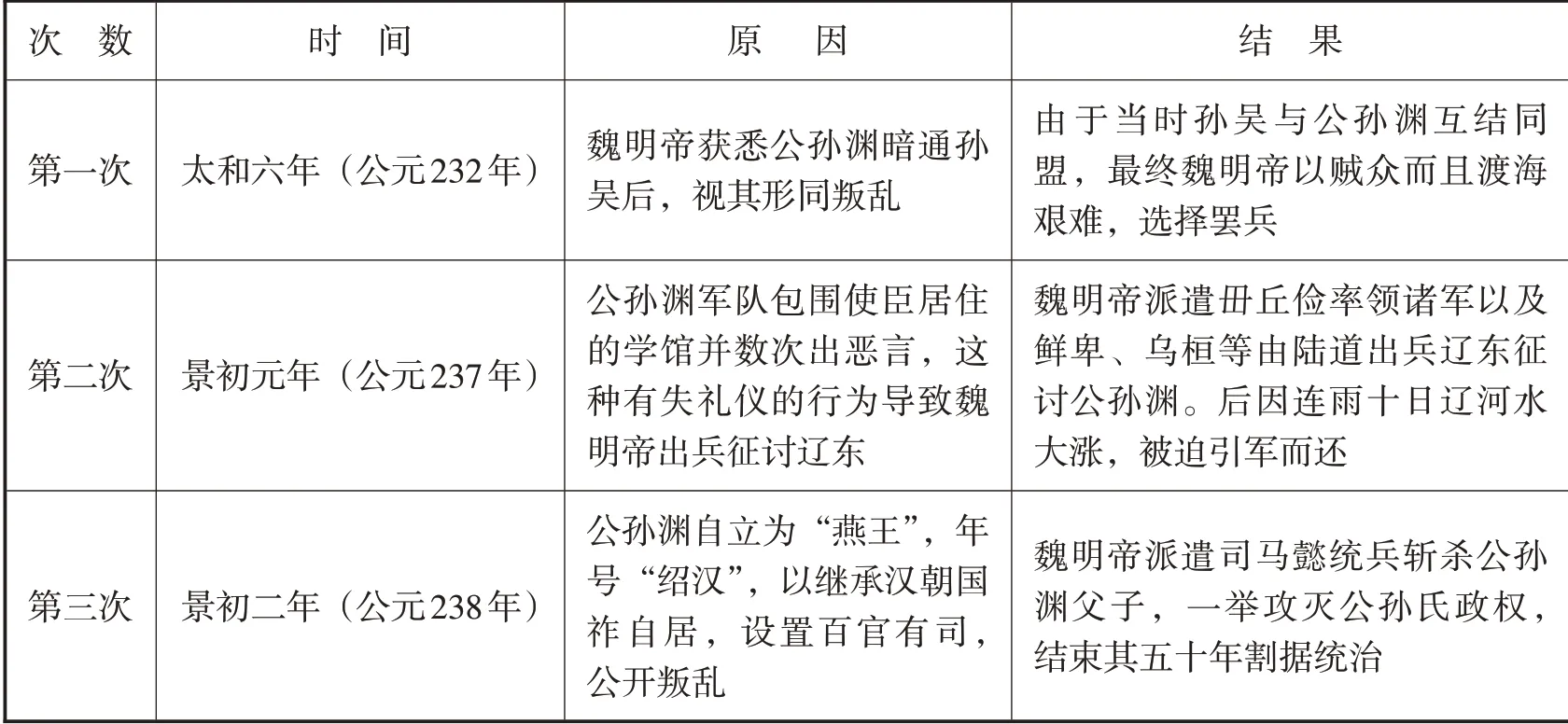

表1 曹魏征讨辽东公孙氏政权