日本侵华时期对岫岩的经济掠夺

杨旭东 张 旗

内容提要:岫岩满族自治县在第三次全国不可移动文物普查时发现了许多日本侵占岫岩时遗留下的侵略遗迹,这些遗迹的发现,用实物证明了日本的侵华史。也证明了岫岩文史资料记载的真实性。

2007年国务院颁布了第三次全国不可移动文物普查的文件,岫岩满族自治县根据国务院文件精神下发了第三次全县不可移动文物普查的通知。自此,岫岩满族自治县开始对全县管辖区域内进行了不可移动文物大普查。同时,对二普期间普查过的文物保护单位进行了复查。在文物普查中,发现了许多日本侵华时期侵略罪证。

一、日本侵占岫岩后的历史遗存

岫岩满族博物馆在文物普查过程中,发现日本侵占岫岩时遗留下来的历史遗迹有:工业建筑及附属物、其他古墓葬、宗教建筑、其他近现代重要史迹及代表性建筑、军事建筑及设施、交通道路设施等,现将遗迹简介如下:

1. 小黄旗铅矿冶炼厂遗址

位于岫岩满族自治县红旗乡矿山村仙人庙村民组东侧的小黄旗沟前山南坡,冶炼厂房及烟道位于前山南坡下的坟沟沟口,烟筒位于前山山头,均水泥灌筑,其中坡下冶炼厂现存8 处灶口遗址,东西长60 米,南北宽20 米,烟道长约160 米,烟筒高29.25 米,直径均为3.2米,遗址占地面积为1800平方米,冶炼厂址40米山坡上有7000平方米的选矿厂遗址,总占地面积8800平方米。冶炼厂为日伪时期日本侵占中国东北时,疯狂掠夺矿产资源而建的冶铅厂,日本投降时偷偷地把冶铅锅运回日本。该矿区应为日本侵华时所建。

2. 仙人咀西山铅矿

岫岩县前营子镇仙人咀村矿山的山坡上,地势北高南低,呈长方形分布,东西长约500米,南北宽约100米,面积约50000平方米。

该铅矿隶属岫岩铅矿,历经日伪时期、民国时期。日本侵华后,曾在此疯狂掠夺开采,日本投降后,归国民党管理,又经多年的开采,致使矿脉已近枯竭。新中国成立后,人民政府接管该矿,至1979年终因采净矿脉而关闭。现地表分布有坑口两处,坑口处立有上下矿坑的吊斗。据矿场刘春芳介绍,该矿于改革开放后又第二次开采后,由个人承包,先后有海城、沈阳等地商人管理,现由本溪市的一个老板承包。

3. 铅矿棺材沟墓区

位于岫岩满族自治县红旗乡矿山村何家沟村民组东侧300米的棺材沟及汞洞沟两个小山坳内,伪满洲国时期日本为掠夺中国矿产资源强迫辽南地区男性青壮年为其采矿,当时称“劳工”,由于生活居住条件极恶劣,“劳工”多易患病,夏天多患有“火疾拉”,冬季患“伤寒病”,大批“劳工”患此病得不到医治而丧生,日本人强迫“劳工”把死者拖到棺材沟,在棺材沟内挖两个坑,上面放柴火,将死去的“劳工”放柴火上倒上汽油烧炼,并通知家属将烧焦尸体带回家,没家属的就地葬埋。后来,死的“劳工”多了怕传染,甚至人还未死就拖到棺材沟,来不及火炼,扔到沟里任野狗撕咬,两沟内东山坡下现有“劳工”小坟包16个,棺材沟内还有两处烧炼“劳工”遗体的坑。

4. 矿山老鼠庙庙址

位于岫岩县红旗乡矿山村仙人庙村民组西山的半山腰上,地势北高南低,呈长方形分布,南北长50米,东西宽10米,面积500平方米。

庙址现存有砖石结构钟楼架、凉亭、老鼠庙址各一处。由山下到山腰上九级台阶就可看见一钟楼架,架上挂有草帽形铸铁钟一口;钟楼架北9米处为凉亭遗址一处,东西长9.5米,南北宽7.5米,在长方形遗址内沿四边分布有10个柱基痕迹;凉亭遗址北4米处为17级台阶,隔10米,再上15级台阶就是老鼠庙址,东西长8.5米,南北宽6米,基址高1.4米。

据当地老人介绍:此遗址是日本人在这里掠夺开矿时为祈求平安所建,意为能像老鼠一样打洞平安不出事故,年代大约在20世纪30年代。

但经过翻阅资料查证后,确定这个庙址是日本在此地掠夺资源时修建的靖国神庙,也就是靖国神社。

5. 土围子遗址

位于岫岩县牧牛乡南马峪村南马围子村民组内。土围子是日伪时期日军将百姓强迫集中到一起居住,四周砌高围墙,墙外有深沟,由伪警署看管,断绝抗联与百姓的联系。这种居所百姓称为“土围子”。土围子呈方形分布,长宽各200 余米,占地面积40000平方米。四周高大围墙,如今仅剩西墙南侧70余米长及中段60余米的基址,南侧石墙基宽2.7 米,残高1.6 米,顶宽2.5 米,石墙中间为石块与沙土混填,墙体上及基址上多长有梨树、杨树,现已辟为农户间的院墙。

6. 新开岭飞机标旧址

位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇夹道沟村南部与庄河庙河交界的高岭山顶峰新开岭。旧址东西5米,南北6米,占地30平方米。飞机已被破坏了,只留有少量基础。据村会计王奎德介绍说,早些年他上山的时候还见过飞机标的样子,一根木桩其顶部有像指南针一样的东西,里面有红色的箭头指针。该处为日本侵华时期飞机航线,为日本侵华见证。

7. 新开岭道遗址

位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇夹道沟村新开岭中段。遗址中心区域东西100米,南北6米,占地600平方米。据村会计王奎德介绍说,此处遗址是日伪时期,日本人在这里修的一条军用通道,主要是运输使用,从大连方向过来通过此路到岫岩及周围地区。原路是用大小在0.10米左右的黄泥块铺成,当时的中国劳工建设的。

8. 苏家堡监哨旧址

位于岫岩杨家堡镇境内312国道苏家堡入口西1000米现闫希德房北山顶,现存房基及青砖。据该村村民陈勇富老人(89 岁)介绍:监哨修建于康德年间(约1936—1937),为岫岩县日伪警务科管理,用于监视来往飞机。监哨由岗楼和正房三间两部分组成,均由石块堆砌而成,正房顶为瓦制。正房东为办公室,配有电话;中间为伙房;西为宿舍。岗楼高约2米,有两人站岗,另一人在岗楼下听声音(岗楼下挖一坑,埋一大缸,用于拢音,听飞机轰鸣声音),日军来往飞机时间事先发给监哨(多从国内飞往汉城、平壤、大邱),非此段时间过往飞机一概报告。当听到飞机轰鸣声音后,告诉岗哨用望远镜目测高度,后报告听声音者,并由听声音者用铁制喊话筒报告电话哨员,并报告县警务科预警。当时在苏家堡(现刘文志小店附近)有一警察分所,由警长任哨长,带领12名哨员上岗,每两小时换岗,二十四小时不断。岗哨轮流,每月去一次,每次三天。

陈勇富老人21岁(1941—1945)任哨员,并负责电话报警。据其介绍,当时在该村抓劳工,起初每家有超过18岁的男子四人出一个劳工,后来,就每两个出一个,有的去黑龙江密山县,有的去本溪田师傅做劳工,陈勇富被抓到监哨做哨员直至光复。监哨是当年日本军国主义侵略中国,奴役中国人民,掠夺我国资源铁的罪证。是日本帝国主义侵略我国的历史见证。

9. 北洋河大桥

位于岫岩满族自治县兴隆镇河沿村大洋河两岸。大洋河在岫岩城北由西向东流,北洋河大桥横跨大洋河南北两岸。桥面宽18米,南北长340米,桥下17个板式水泥灌的桥墩。大桥始建于日伪时期,1965—1974年两次维修加宽加长,1998年由岫岩县公路管理段在原大桥基础上,两侧各加宽1倍。

二、日本侵占岫岩后政治统治权利的确立

1931年11月1日,日本成立“地方自治指导部”1[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第159页。,于11月10日在辽宁省所辖地区广泛推广2[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第163页。。

1932 年1 月,自治指导部颁布《告东北四省三千万民众书》,号召满蒙独立,确立自治精神3[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第164页。。派遣指导员于12 月进入凤城、梨树、盖平、辽阳、复县、海城、洮南、营口、岫岩、新民、庄河等11县。4[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第166页。12月5日派遣中尾代、冈村一郎、松冈小八郎三人到岫岩,12月8日三人到达瓦房店,由当时岫岩警察大队长刘景文做向导,当晚抵达岫岩县城。5[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第169页。其后,中尾代下令任命刘景文为县长6[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第170页。,在其监视下组建伪岫岩县公署,副县长(参事官)由日本人担任,隶属伪奉天省。

伪县公署设总务(内分行政、保健、建设3个股)、实业(内分农务、经济、林务3个股)、教育(内分学务、礼教2个股)、地政(内分地政、登录2个股)、财务(内分理财、征收2个股)、警务(内分警务、保安、特务、警防4个股)6个科。7岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第426页。

1934年(民国23年)12月7日,伪满洲国安东省公署将安东省划分为安东、凤城、岫岩、庄河、宽甸、桓仁、辑安、临江、通化、长白、抚松11个县。8张其卓:《丹东市大事记(公元前128—1987年)》,丹东市地方史志办公室,1988年,第67页。

1936年(民国25年)9月,伪县公署改6个科为1个科、4个局,即总务科(内设庶务、文书、会计3 个股)、内务局(内设行政、实业2 个股)、警务局(内设警务、特务、司法3 个股)、财务局(内设征收、理财2 个股)、教育局(内设学务、礼教2 个股),各科、局分别置科、局长1人。伪县公署除配有日本参事官外,各科、局分别配有日本经理官、指导官,技士等。统计,在伪县公署科员以上39 人中,有日本人16 名,占41%;在全县县费开支的676名职员中,有日本警佐、巡官、警长、警士602名,占总数的89%。至此,岫岩的政治、经济、警务等方面大权被日本侵略者全面操纵。9岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第426—427页。

三、确立税收积累侵略资本

1932年(民国21年)伪满洲国制定“国地税划分案纲要”,将过去属于中央或省政府的税收定为国税,其他作为地方税属市县收入,同时,在奉天的地方税中,田赋、营业税、牙当税(斡旋费、典当营业税)、烟酒牌照税(烟酒销售许可手续费)、牲畜税(牲畜买卖税)转为国税,以往作为国税的车捐、船捐、庙捐、妓捐、戏捐转为地方税。10[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第290页。

日本侵占岫岩后于1932年(民国21年),在岫岩成立了伪岫岩县税捐局、伪岫岩县财政局,分管征收“国家”税和地方税。先期的税收主要用于“围剿”抗日义勇军和少量的奴化教育用经费。1941年(民国30年)第二次世界大战爆发后,日本先后3次加大战时税收,已筹备战备资金和军需物资。

四、统一货币实行金融统制

九一八事变之前,岫岩县内流通的货币有东三省官银号发行的奉票、四行准备库发行的银圆券、清光绪龙洋、袁世凯头像银圆、孙中山头像银圆、小银圆、小洋钱、奉天官银号发行的铜圆、中国银行和交通银行及东三省银行发行的哈大洋、鹰洋、日本银圆、日本纸币、日本银行基础上朝鲜银行发行的金票、俄国发行的羌帖、民国4年至17年县财团发行的汇兑券和公利券等。

日本侵占岫岩县后对县内实行金融统制,其主要机构有:

1. 银行

1932年(民国21年)7月1日在岫岩县成立“满洲中央银行岫岩支行”,位于县城南门外大街路东即今岫岩阜昌路玉都附近,开始发行纸币,兑换旧币,办理工商贷款、存款和大额汇兑业务。1944年以后改为“兴农金库岫岩支店”11岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第365页。。

2. 金融合作社

1935年(民国24年)9月成立,属社团性质,主要对社员办理放款、存款和农产品收购预付金。1940年于农事合作社合并,改为兴农合作社,下设贷付、预金、企划、购买、贩卖、烟草、柞蚕、庶务、会计等9个系。12岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第365—366页。

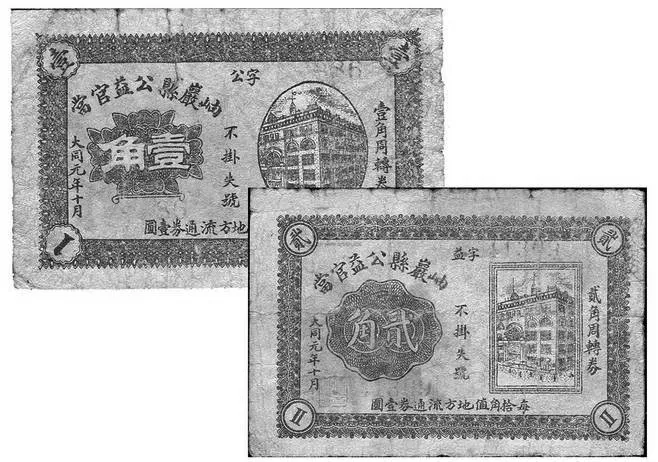

3. 公益当

1932年(民国21年)6月,由日本侵华关东军和伪中央银行拨款,在岫岩城设立公益当,并发行岫岩县公益官当周转券(如图1),每十角值地方流通券壹圆。13岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第365页。

图1 岫岩县公益官当周转券

银行、金融合作社和公益当的成立,进一步促进了货币的统一,成为其资本掠夺和资本累积的强有力手段。

五、修建交通设施为侵略掠夺做准备

岫岩被侵占后,日伪当局为“围剿”抗日义勇军,强化殖民统治,加紧掠夺岫岩的矿藏、农产资源,紧急修建交通设施。

1932 年(民国21 年)伪航空株式会社在岫岩城西北部(今苗圃)修建民用机场,面积415万平方米,同年9月15日通航,航线有岫岩至安东、岫岩至大连两条,乘客多为日本人和伪满军警、宪兵等。14岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第296页。

1933 年(民国22 年)春至次年秋,驱使上万名劳工修筑18 条警备道,总长488 公里,无桥涵设施,无统一宽度,路况极差。1934 年(民国23 年)至1938 年(民国27年),日伪当局将岫岩至海城、大石桥、大孤山、庄河4条大车道拓宽为5至6米,改建为汽车路,并将岫海、岫庄两路列为警备道,南通关东州(今大连地区),北连奉天(今沈阳)。15岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第285页。

1940 年在盖凤公路的渭水河上修建48 米长的混凝土结构的漫水桥,民间称渭水河桥。

1943年(民国32年)6月,新建岫岩城北洋河大桥竣工,桥长182米,宽5.5米,共12 孔,每孔跨度15 米。16岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第15页。同时修建五道河桥等10 余座桥涵,但不久后毁于洪水。同年,修建哨子河桥,该桥在1946年毁于战火,仅余14个混凝土桥墩。

这些交通设施的修建,成为日军的重要军事通道,为日本的侵略和资源掠夺奠定了基础。

六、矿业的掠夺开采

据县志记载,1931年“九一八事变”后,伪“满洲矿山株式会社”、“日本大仓事业株式会社”等殖民机构攫取了岫岩境内190 余处矿藏点所有权。其中:铅54 处,金30处,重石(钨)34 处,硫铁12 处,石棉10 处,滑石5 处,石灰石8 处,耐火粘土2 处,萤石8处,云母、硅石、钾长石各10处以及玉石矿等。17岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第257页。现简要介绍如下:

1. 岫岩玉

岫岩玉有着悠久的历史,早在清末民初时岫岩玉制品就已销往北京、上海、武汉等地,并通过安东洋行徐魁元将岫玉过洋远销丹麦、日本及东南亚。因此日本人对岫玉资源觊觎已久,在中日甲午战争之后,多次以南满铁道株式会社名义到瓦沟、细玉沟等地走访调查。日本人池田旱苗在调查中称“岫岩玉外状优美,用途极广,自古以来就是满洲特产之一,著称于世,极有保存价值”。1931 年日本侵占岫岩后,即以所谓“逆产”等罪名将细玉沟、瓦沟等几处矿场没收,全面垄断岫玉的开采。1935 年(民国24 年)日本人石光宪一设“乐安矿业公司”,在瓦沟几处较大采玉场内进行掠夺式开采岫岩玉,大多数玉石就地加工成板材,运回日本。18中国人民政治协商会议辽宁省岫岩满族自治县委员会文史资料研究委员会编:《岫岩文史资料》第三辑,岫岩县政协文史资料委员会内部发行,1989年,第56—57页。

2. 硫铁矿

1936年由奉天来岫岩的日本人小林在古龙开采硫铁矿。

3. 铅、锌、金矿

1936年9月18日,日伪于岫岩设立伪“满洲矿山株式会社岫岩矿业所”,对部分矿藏点进行重点勘探。

1938年起,日本人相继建大土岭铅矿(即岫岩铅矿,文物普查中的小黄旗铅矿冶炼厂遗址)、德站铅矿(今偏岭东胜铅矿)、吊坎沟钨矿、龙眼沟钨矿,古龙硫铁矿、石庙子金矿、石庙子石棉矿、牧牛萤石矿等21处。同时,在大土岭、牧牛吊坎沟建立两处选矿场,一处冶炼厂。19岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第257页。

1938 年,日本人在石庙子王家东沟开掘金矿6 个坑口,得金矿石万余吨,随采随运,至“九三”抗战胜利时尚有千余吨未及运走。20岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第259页。

1942年在大土岭扩建选矿场,同时修建冶炼厂,采、选、冶炼采用机械化,日选矿能力达240吨,并在大土岭的岫岩铅矿和矿洞山(即文物普查中的仙人咀西山铅矿)之间架设空中运输索道,将两处出产的矿石就地冶炼。冶炼成品的铅锭、锌锭,经由安东(今丹东)运往日本。

1943 年4 月伪满洲国政府实施“铜、铅、锌增产强调期间”,以增产五倍为目标。21[日]满洲国史刊行会编、黑龙江省社会科学院历史研究所译:《满洲国史(总论)》,黑龙江省社会科学院内部发行,1990年,第769页。日本侵略者对各矿区井下使用凿岩机作业,采用平硐、斜井、竖井联合开拓,进行掠夺性开采。

据《满洲开发四十年史》上卷,第八章、第一节记载:“除杨家杖子和青城子两座矿山外,作为满洲主要铅矿有桓仁、岫岩以及天宝山等进行开采的矿山。在此只公布这些矿山的生产额:1. 间岛省延吉县天宝山以含铜的铅锌等矿石,1935 年复兴,日处理矿石150吨-300吨。2. 安东省桓仁县桓仁矿山,1943年铅生产额1000吨,1944年2500吨;1943年锌生产额2500吨;1943年铜生产10吨,1944年100吨。3. 安东省岫岩县矿山,1941 年铅锌矿121 吨;1943 年铅生产6500 吨,1944 年4500 吨;1943 年锌精矿20000吨,1944年22000吨。”

至1945 年,日本侵略者从岫岩共掠夺铅、锌、钨、金等矿石17 万吨,大土岭、仙人嘴一带高品位铅锌矿石基本被开采干净。

从日本侵占岫岩至抗战胜利,日伪当局强抓了大量的劳工充当采矿工人,最多时达5600 余人。他们无偿劳动,每日在井下劳作14 个小时。吃豆饼面和橡子面,住在不蔽风雨的工棚里,被折磨致死者难以数计。仅大土岭铅矿沦陷期间惨死的矿工就有400余人。22岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第257页。

七、农副业的统制、出荷和配给

1938 年(民国27 年)伪满政府颁布了《满洲国米谷管理法》对米谷的生产、供求、价格等实施统制。23[日]满史会著、东北沦陷十四年史辽宁编写组译:《满洲开发四十年史》上卷,新华出版社,1988年,第592页。

1939 年(民国28 年)伪满政府颁布了《满洲国特产品专管法》对特产品实施统制。统制对象有大豆、苏子、小麻子、大麻子、花生、胡麻、棉籽、亚麻仁、向日葵籽几种和以其为原料加工的油。24[日]满史会著、东北沦陷十四年史辽宁编写组译:《满洲开发四十年史》上卷,新华出版社,1988年,第591页。

1940 年(民国29 年)伪满政府颁布了《满洲国米谷管理办法及实施规则》对除了大米以外的粮谷(高粱、谷子、麦类等)实行了统制。统制十一种主要粮谷高粱、玉米、谷子、大麦、燕麦、黍、稗、荞麦、小豆、绿豆、豌豆的配给价格,“维护”供求调节和“合理”价格。25[日]满史会著、东北沦陷十四年史辽宁编写组译:《满洲开发四十年史》上卷,新华出版社,1988年,第594页。

1. 粮谷统制

日本侵占岫岩后粮谷购销由日伪统制管理,实行“粮谷出荷”。“出荷”就是每当春耕前,对农民拥有的土地,按亩数订立“誓约书”,书中规定种植的粮谷品种和上缴的指数,强制上缴。岫岩当时征收“出荷”的标准是每吨粮谷仅给1公斤棉花,20公尺粗布。26岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第117页。秋后,不管什么天灾人祸,必须完成出荷任务。

1939年(民国28年)伪县公署对日用品实行“配给制”,人民对日用品需求日益困难27岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第15页。。

1943 年(民国32 年)由于战争的因素,日本推进增产活动,增设报国农场、开造农田等。扩大水田种植面积,并将增产的水稻,全部运回日本。因此,1944年(民国33年)夏季,岫岩县日伪当局分别于城镇东洋河、雅河于家岭修筑两条引水干渠,开发水田,种植水稻。28岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第15页。

劳动人民的农副产品等都受到日本侵略者的统制,致使人民缺衣少食。此外,还要受封建统治的盘剥,人民的生活更加困苦了。

2. 柞蚕缫丝统制

岫岩盛产柞蚕,素有柞蚕之乡之称。《满洲开发四十年史》上卷记载:“从山东传到盖平的柞蚕缫丝,从1870年左右就向东部地区扩展,盖平、岫岩、安东、宽甸、西丰等都成为中心地了。”

1932年(民国21年)日本侵占岫岩后,便开始对岫岩柞蚕业进行垄断掠夺。

1937 年(民国26 年)日伪当局建立岫岩柞蚕丝业组合,并将88 家丝厂合并为14家,由日本人才田把持,其原料供应、产品销售统由丝业组合垄断,丝厂沦为丝业组合的附属加工厂。29岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第264页。

1939 年(民国28 年)日伪政权将“丝业组合”改为“满洲柞蚕株式会社岫岩出张所”。对全县柞蚕生产、收购、缫丝、销售、物资供应等实行统制。30岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第15页。只许蚕民卖茧,不许个人缫丝。通过“出荷”方式,把蚕茧搜刮一空。收茧压价,每千粒上等茧只卖一元一角钱,相当于1927 年的28%,蚕民无利可图,至此放蚕者减少,缫丝业逐渐萧条。而对于“委托加工”的“加工厂”收取的“加工费”每生产一箱柞蚕丝仅得230元加工费,相当于实际加工费用的60%。丝厂只好采取增加工人劳动量和降低工资等手段榨取利润,缫丝工人每天劳动时间长达十三四个小时。1936年—1943年,全县缫丝规模一直徘徊在1500—2500 部缫丝机,2000—3500 名工人之间,生产过程仍沿袭手工作业,年平均生产柞蚕丝7万公斤左右,全部被日本人廉价掠走。至1944年(民国33年)岫岩县的私营丝纺作坊全部倒闭,仅存日伪一家丝厂。31岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第264页。

3. 棉花统制、配给制

在岫岩县,日本对棉花的种植规定了棉花栽种区,不是指定的栽种区不得种植。1941 年(民国30 年)太平洋战争爆发后,日本规定指定的栽种区必须按“誓约书”的指标“出荷”,同大豆、大米一样不留用。棉布实行“配给制”指定由“小卖商”经营,不得随便买卖。如发现随便买卖、私自留用、纺织,则打罚兼施,并没收实物、毁坏工具,严重者判为“经济犯”,予以判刑。

除上述统制、配给外,日本侵略者还对烧锅(酒)、油、畜牧、烟草、水果、医药等产品进行统制和配给。

八、建 筑

岫岩被侵占后,城内土木建筑业为日本人户井田英所垄断,建筑工匠受日本人、包工头两重盘剥,生活无保障。至1940 年,建筑行业职工有500 余人,修建的建筑物有“女子国民高等学校”(现满族中学处)、“国民高等学校”(现岫岩高中处)、“朝鲜在满小学校”(现土产公司处)、“兴亚国民优级学校”(现生产资料公司处)、“建国神社”(原中心煤场旧址)、“柞蚕株式会社”(现影剧院处)等。至抗战胜利后岫岩建筑业处于停滞状态,城内工匠仅剩二三十人。32岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第312页。

九、电 力

1935 年(民国24 年)日本人于城内巴尔虎胡同重建发电厂,隶属于伪满洲电业株式会社岫岩营业所。时有50 马力、75 马力发电机组各1 部,当年11 月开始供电,日发电量3.9 万—5.6 万度,除供应居民照明外,还供部分工业作坊动力用电,共安装电灯3千余盏,每盏10度,月收费伪币1元。33岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第318页。1940年(民国29年),日本侵略者为加速掠夺大土岭铅锌矿资源,架设凤城至大土岭66千伏输电线,全长55.7公里,电源由水丰发电站供应。同时建大土岭变电所,安装500 千伏安主变压器1 台,将66 千伏降压为3.3 千伏。次年,架设铅矿至岫岩城的3.3千伏配电线路,长11公里,供应岫岩城内电灯照明和部分工业作坊用电。34岫岩县志编辑部编:《岫岩县志》,辽宁大学出版社,1989年,第319页。

十、结 语

这次文物普查发现的历史古迹中既有日本侵华时期遗留的工业遗迹、军事设施,也有日本侵华时期遗留“人圈”(即老百姓说的土围子,岫岩红旗镇围子里村也是这一时期留下的地名),还有日本军国主义的精神寓所“靖国神庙”。

这些日本侵华时期的历史遗迹,证明了岫岩文献记载的正确性。通过文物普查,我们用历史遗存的文物证明了日本侵华的真实性,这段历史永远的烙印在时光的长河之中,是不容篡改的。我们通过历史遗存的文物见证了那一段悲惨的历史,让我们以史为鉴,铭记心中,以辱明志,警钟长鸣!

据张惠发在《岫岩文史资料》第五辑中记载:“1936 年之后日本将岫岩铅矿认定为富集矿,并将矿洞沟改名本山。”在日本“满史会”编撰的《满洲开发四十年史》上卷,第八章、第一节中有这样的记述:“采矿部门与此相适应也制定了实施计划,以本山为主,把从三道沟、杀王沟等地出产的铜和锌等矿石进行优先浮选,另一方面,从店南沟开采黄铁矿。”这里的“本山”,是否为岫岩文史资料中记载的“本山”,因资料有限,有待进一步研究确定。

——以岫岩玉雕为例