取象与造境:《二十四诗品》景观意象的审美建构

丁利荣

(湖北大学文学院,湖北武汉430062)

取象与造境:《二十四诗品》景观意象的审美建构

丁利荣

(湖北大学文学院,湖北武汉430062)

《二十四诗品》传为晚唐司空图所著,是中国古代美学史上的经典名篇。《二十四诗品》中意象之精美、意境之超妙令后世学者心驰神往,言之不尽。这与“诗品”中景观意象的取象与造境有重要关系。在景观意象的逻辑建构上,从自然物象的选取到艺术意象的形成再到哲学意境的构造,三者一脉相承,一意相通;在景观意象的色彩建构上,彩色流韵、浓淡相成的色彩体系显现了道的流动变化和自然光华,也从侧面反映了唐代色彩美学的特点;在景观意象的形式结构上,《二十四诗品》的结构方式并不是线性的单向度的构成,而是呈现出回环往复的花形结构特征,与此相应,也形成了流动回环、似断实连的解读方式。总体来看,《二十四诗品》中意象的审美建构具有独特的中华美学趣味,与其说它是一部诗学专著,不如说它更是一部古典美学专著。

《二十四诗品》;景观意象;花形结构

晚唐司空图的《二十四诗品》被认为是古代诗学理论的专著。近百年来,司空图的诗学理论一直是古代文学批评研究中的重点,其中学界对《二十四诗品》的研究主要集中在三个方面:一是对《二十四诗品》的整理与校注;二是对诗学理论的研究,主要集中在诗歌的风格、意境及其创作理论,也涉及到对诗品形式结构的研究;三是对《二十四诗品》作者真伪问题的讨论。至今,《二十四诗品》的作者是否为司空图仍然存疑,但学界普遍倾向于肯定《二十四诗品》是司空图所作[1]139,本文的研究也是在此前提上进行。

现在让我们回到文本。当我们翻开《二十四诗品》,倘若司空图不以“诗品”命名的话,读者很难明确界定它在讲什么,其语言的弹性和张力令人吃惊,其意蕴的丰富和开放令人回味。读者谓《二十四诗品》是品诗之美亦可,是论诗之法亦可,是品评人物亦可,是谈玄论道亦可,正所谓取譬连类,意蕴无穷,总之其内容可以通达诗里诗外,形上形下。正如朱东润曾说,《二十四诗品》一书“可谓为诗的哲学论,于诗人之人生观,以及诗之作法、诗之品题,一一言及,骤观似无端绪可寻”[2]104。的确,自古及今,《二十四诗品》如一座迷宫,从对作者的质疑,到内容的探析,再到其结构的寻索,难有确论。

如果我们暂时搁置既定的诗论之说,听凭自己最初的感觉,就会发现《二十四诗品》中写景的诗句最为动人,如在目前,如临其境,这也是《二十四诗品》最令人唇齿生香、回味无穷之处。如写“高古”——“月出东斗,好风相从。太华夜碧,人闻清钟”,写“典雅”——“眠琴绿阴,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊”,写“形容”——“如觅水影,如写阳春。风云变态,花草精神”等等,不一而足。由此启发笔者关注“诗品”本身的取象之美,从景观意象入手,分析《二十四诗品》的取象特点,并对《二十四诗品》中景观意象的审美建构进行探索,从而进入《二十四诗品》充满张力的思维空间和丰富的意蕴境界,并由此发现,《二十四诗品》不仅是一部诗学著作,更是一部古典美学的经典之作。

一、《二十四诗品》景观意象的逻辑建构

作为一个文本结构,《二十四诗品》是一个开放式的多维度体系,其中对自然景物的取象与造境构成了这一文本的基础,也成就了其永恒的艺术魅力。《二十四诗品》多是选取自然景观来切入诗论或道论。景观是环境美学中的审美意象,进入到《二十四诗品》中的景观构成了作者的意中之象,二十四诗品可谓二十四类景观意象,其中许多景观意象已作为一种符号系统和象征系统在画作、园林中得以承继和营造。

对自然景物的取象是对景观意象的建构,它涉及到如何选择、如何取象的过程。下面以《委曲》一品为例来分析其多维的阐释空间。“委曲”既是大自然的常态,也是人的性情的表现特征,是文学艺术之美的体现,更是道的本性使然:

登彼太行,翠绕羊肠。杳霭流玉,悠悠花香。力之于时,声之于羌。

似往已回,如幽匪藏。水理漩洑,鹏飞翱翔。道不自器,与之圆方。[3]31

“委曲”一品拥有丰富的意蕴空间:

第一,自然物象中的委曲之状。此品最直观的印象是描写自然中的委曲之象。眼见得山路羊肠流水曲折,耳听得声音宛转似往已回,鼻臭得香味幽隐若有若无,加之水流回旋起伏、风势羊角而上、鹏飞翱翔在天,天文、地文、物文(植物、动物)皆呈现出一幅自然中的委曲之境,正是“道不自器,与之圆方”的意象化表现,体现了道的随顺自然、随物赋形的本性。可以说,“委曲”之象是作者对自然的观察与表现,是对自然本性的提炼和概括。

第二,文学艺术中的委曲之美。如果说天地之文具有委曲之象,那么诗画艺术作为人文之文也讲究委曲之致。“水理漩洑,鹏风翱翔。道不自器,与之圆方”一句,杨振纲认为,“此即所云文章之妙全在转者。……然曲有二种,有以折转为曲者,有以不肯直下为曲者,……然此行文之曲耳”[3]33。此言文章之曲。画中的意象亦重曲,顾恺之的《画云台山记》称画山要“使势蜿蟺如龙”[4]77,屈曲盘旋,画中须有左右阙,并且要有重山之象,均合乎山水法度。由自然之曲到行文之曲,其贯通的关捩点则在人情之曲,如杨振纲引《皋兰课业本原解》谓:“文如山水,未有直遂而能佳者。人见其磅礴流行,而不知其缠绵郁积之至,故百折千回,纡徐往复,窈深缭曲,随物赋形,熟读楚词,方探奥妙耳。”[3]31可见,文贵曲,一是要合于人情之曲,二是要合乎自然之性。

第三,环境审美中的委曲之境。美是道之文,人参透天地之文,将之用于艺术创作和物质生产,创造出美的作品和美的环境。景观意象是环境审美的主体,环境审美中的取象和造境也讲究以曲为美,如著名的“曲水流觞”就是园林造景中经常用到的景观意象。自古名山道僧多,被道教誉为天下“第一福地,第八洞天”的茅山历来就有“秦汉神仙府,梁唐宰相家”的美誉。茅山在江苏句容、金坛两县交界处,古名“句(发‘勾’音)曲山”。“句”的甲骨文写作“”,《说文》谓:“句,曲也。”句曲山正因为山水的形势回环曲折而得名,这也是它能得到高道青睐的原因。山水回环处,藏风聚气,是古代堪舆家们看重的风水胜地,山环水抱是最典型的环境美,可见委曲之境也因此成为人们取景筑居的最佳环境。

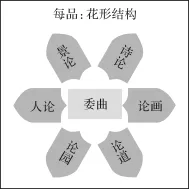

从自然之曲,到心思之曲,到诗文之曲,再到绘画、园林诸艺之曲境,从委曲之物形到委曲之意象再到委曲之境界,从一维的文学到二维的绘画再到三维的园林造景及人们现实的生活环境选择,委曲之迹不同,而委曲之象一脉相承,委曲之道一以贯之,故说司空图拎出“委曲”一品,可以是论自然之景,也可以是品诗论文,可以是品诸艺人生,也可以是体道悟道,这即是“委曲”之意的赋形与造境原理(见图1)。所谓水流云在,万物随顺自然之性,在自然界中似乎并不存在绝对的直线。因此,从根本上而言,委曲之取象与造境实得之于自然之旨,即“道不自器,与之圆方”的自然本性,人们在对自然之道的领悟中建构自己的生活空间和精神空间。

从委曲之象可窥见《二十四诗品》言说之一斑。《委曲》一品的意象结构正如接受美学所说的“空筐结构”,其中的开放式空间既可用之于诗论也可用之于画论,用之于乐论或者环境美论亦无不可。又如《精神》一品:

欲返不尽,相期与来。明漪绝底,奇花初胎。青春鹦鹉,杨柳楼台。

碧山人来,清酒深杯。生气远出,不著死灰。妙造自然,伊谁与裁。[3]24

精神者,谓有精含于内,则神见于外。精由于聚,人需返而求之,则有不尽之藏。若能聚于精,则神有所养,故“神”能“相期与来”。《精神》品要求所取之物象既要能有所收摄,又要有所显现,是谓精聚神现。观物要善观物象之精神,取象要能取物象之精神。

(图1)

接下来,诗中列举能体现精神之自然物象者:“明漪绝底,奇花初胎。青春鹦鹉,杨柳楼台。碧山人来,清酒深杯。”水波如锦,清澈见底,如此清心荡漾,水之精神可见;花始发苞,如人之初胎,含藏不尽之意,又微露消息,则奇花之精神可见,此二者就单个物象而言。青春鹦鹉,以鸟鸣春,春之精神更显;杨柳楼台,相映相衬,偶露一角,觉奕奕清华,精神倍显,此二者就物象组合而言。人入碧山,清酒深杯,如花间一壶酒,人与碧山心合神交,精神相契,则精爽神发,精飞神扬,此就人与物之互见而言。由上可见“精神”的取象特点,贵在精聚神现,精为体,神为用。不论从单独的物象、物象间的组合还是人与景的关系上都要能体现物或人之精神,这样才能“生气远出,不著死灰”,此妙造之自然,又有谁能裁剪取舍?

在文学创作和艺术表现中,写人与物之精神,重在取“精神”之象造“精神”之境。描摹物象,传其神理,贵在能取物之象,以物写人,懂得物与物、物与人的相互映衬之法,从而凸显神理。杨振纲《诗品解》引《皋兰课业本原解》谓:“此二字(精神),是生物妙用。文章乃造化机杼,无之即槁矣。形容得活泼泼地。取造化之文为我文,是为真谛。俗人不解,另有师法,岂不陋甚。”[3]24金圣叹批点《水浒》时,可谓深谙此法,如“写雪天擒索超,略写索超而勤写雪天者,写得雪天精神,便令索超精神。此画家所谓衬染之法,不可不一用也”[5]1140。又如南宋梁楷所画“释迦出山图”,以山之劲硬写释迦严冬山中苦修的坚苦卓绝,写出二者映衬之妙。这种映衬法在艺术表现中的运用非常普遍,如古人讲画境营造之法:“平地楼台,偏宜高柳映人家;名山寺观,雅称奇杉衬楼阁。”[6]103平地楼台宜用高挑杨柳与之相配,有掩映雅致之妙;高山寺观则以奇杉衬楼阁,更增寺观超逸玄妙之感。这与司空图对“杨柳楼台”的取景与造境原理相同,“杨柳楼台”也成为后世通用的造景之法。

《委曲》、《精神》二品是道之自然本性的显现,而其他诸品,如“畸人乘真,手把芙蓉”的《高古》、“落花无言,人淡如菊”的《典雅》等等也都是作者对自然道境的不同领悟,可以说,《二十四诗品》是作者在对自然的感受中领悟到的二十四种不同的自然意境,并按照自然之道的规律取象造境而完成。所以,《二十四诗品》并不一定是针对诗歌的创作和风格理论,只是司空图借诗的形式对道之本性的表现,当然,它也可以通过绘画或其他艺术形式得以表现。与其说《二十四诗品》是一部诗学专著,不如说它更是一部古典美学专著,是对自然之道的感性显现,它可以用于其他各种艺术批评理论中,也可以用于品人论道之中。艺术源于人们对大自然的领悟,这种领悟注入了人关于自然之真善美的理解,从而通过作者的灵心妙悟和创作而达到天人合一之境,从而能得自然之理,取自然之象,最终“肇自然之性,成造化之功”[6]103。

二、《二十四诗品》景观意象的色彩建构

色彩虽然是一种客观的物理光学现象,但一旦进入到艺术的创作和表达阶段,色彩则成为意中之色,如古人以红墨或黑墨写竹,此时的色彩已化为作者的情感符号,具有了一种美学价值。《二十四诗品》具有丰富浓烈的色相美,它留给人的是一个苍翠欲滴、春意盎然的世界,它的清新健朗和生命光华与后世文人画中过于强调的空、淡、疏、寂等色调具有明显的不同,这或许是它具有永恒魅力的另一个原因所在。如诗品中的《纤秾》、《绮丽》等令人过目难忘:

采采流水,蓬蓬远春。窈窕深谷,时见美人。

碧桃满树,风日水滨。柳阴路曲,流莺比邻。(纤秾)

神存富贵,始轻黄金。浓尽必枯,淡者屡深。

雾馀水畔,红杏在林。月明华屋,画桥碧阴。(绮丽)

《二十四诗品》中满溢的春色通过一个“碧”字可以见出。碧就是青绿色,《说文》称石之青美者为碧。稍作统计可以发现,《二十四诗品》中表示绿色的字主要有:碧(出现8次),春(出现7次),绿(出现3次),翠(出现1次)。另外还有包括绿色物象的,如“阅音修篁”、“柳阴路曲”、“杨柳楼台”、“筑室松下”等等,可谓满眼绿色,而表现其他色彩的则很少,只有一个“红杏在林”,另外有“神存富贵,始轻黄金”的黄,当然还有意象鲜明但色彩模糊的“花”字,也出现了7次之多。可见,青绿在《二十四诗品》色彩体系中的分量。

张法曾统计过《二十四诗品》里重复出现的另一组重要概念:真(出现11次),道(出现7次),幽(出现7次),神(出现6次),空(出现6次),素(出现5次),淡(出现3次)。张法认为这组概念体现了司空图的道家思想,它们构成了两个基本的思想层次:一是道、神、真,这是表示道的最基本的哲学概念;二是空、幽、素、淡,这是表示道的最高的境界概念。道、神、真,具体化为空、幽、素、淡;空、幽、素、淡升华为宇宙的道、神、真。也可以说,前者是一种宇宙境界,后者是一种心灵境界,宇宙之道化为心灵的一片空灵,心灵之境充满宇宙的永恒道心。这些意象是由道家文化的基本概念与隐逸文化的基本形象构成[7]。

张法的分析固然精妙透彻,但忽视了空、幽、素、淡的另一方面,即色、明、绚、浓的物相世界。从色彩构成来看,《二十四诗品》中浓丽绚烂的色彩丝毫不输于空幽素淡,二者可谓分量相当,而就视觉印象来看,苍翠欲滴的色彩世界似乎更迷人,更能给人留下强烈的视觉效果。《二十四诗品》中的苍翠青绿,不是乍暖还寒、最难将息的早春色彩,早春的“绿柳才黄半未匀”、“梅花带雪梨花雨”的短暂春红在《二十四诗品》中并不多见,其浓烈的色彩意象是碧色,是深绿的色彩,而这应该是在草木繁荫、郁郁葱葱、一望无际的暮春时节,其时气候稳定,枯草尽去,绿野青山,生机旺盛,慰人心目。司空图毫不吝惜颜料,《二十四诗品》中大块绿色,连天遍野,与物为春,富有强劲的生命力。

如果将《二十四诗品》中浓郁的青绿世界与素淡的空灵世界合而观之,则正好体现道的“真”与“神”的特性。“真”是天地自然的本来面目,“神”是天地自然的变化之道,天地之道阳阴变化、盈虚消长,道的流动正体现在色与空、淡与浓、素与绚、幽与明的相反相成之中,这种色彩意象正是道的思想在色彩观上的体现。正如王维所说的“江流天地外,山色有无中”,自然的真意便在色的有无变化中显现,青绿的色彩是道之华,是道的生意的显现,也终将在道的流动中归之于无。故《二十四诗品》中每品诗的结尾处多示之以道的超妙、本真、变化的特点,如“超以象外,得其环中。持之匪强,来之无穷”(雄浑)、“遇之匪深,即之愈希。脱有形似,握手已违”(冲淡)、“乘之愈往,识之愈真。如将不尽,与古为新”(纤秾)、“如不可执,如将有闻。识者已领,期之愈分”(飘逸)等,皆意味着道的相反相成、超诣流动和日新不已的性质。

从逻辑层面而言,两种相反相成的色彩意象的建构正好体现了道的相反相成、自然流动的特点,完成了对道的色彩意象的言说。色与空、浓与淡、有与无,皆归于道的流动之中。这种思维方式与言说方式,我们并不陌生。儒家的执两用中,道家的相反相成,禅宗的色空不二,皆强调中道而行,返归本真世界,而这种类似生与死、清与浊、净与染、有与无、真与假等相对法的运用也普遍表现在中国古代诗歌和小说等的创作手法和精神意蕴中,形成了独具特色的中国古典美学形式和哲学精神。

从司空图本人所处的历史环境而言,两种相反相成的色彩意象的建构也与司空图个人的精神世界和晚唐的历史世界息息相关。司空图早年渴望建功立业,一如盛唐文人;中年入世,世事更替,官海几度沉浮,沧桑变化;晚年归隐中条山,筑亭修道、涵养性情、疗伤治愈,但仍心系朝廷,忠贞事君,最后为哀帝绝食而亡。无论是官是隐,司空图内心的底色绝不是枯寂的。从唐朝的历史来看,《二十四诗品》产生于晚唐独特的历史时期,一方面有对唐代灿烂辉煌的美学思想的承续;另一方面,处在安史之乱后的衰落时期,盛唐的青春气象开始转向中年的沉思反省和内敛理性。

青绿的色彩意象很容易让人联想到唐代的青绿山水画,让人想起《明皇幸蜀图》,画作虽是表现玄宗一行人仓皇出逃于避难途中,但色彩之华美富丽,似乎洋溢着一种类似游春般的乐观氛围。纤秾绮丽的青绿色彩,可以见出司空图对盛唐灿烂美学的视觉记忆,对华美质感的喜爱和蕴孕于时代及内心深处的一种希望。青绿正是盛唐的色彩,青春健朗,充满生命力,但这种色彩最终归之于空幽素淡。可见,《二十四诗品》兼具盛唐余韵和中唐后沉思反省的色彩,这种转向由《二十四诗品》中的“悲慨”而至“冲淡”、“旷达”可以见出,强调“素处以默,妙机其微”(冲淡),要平居淡素,以默为守,亦能见出中晚唐审美取向的转变。

可以说,《二十四诗品》是司空图晚年退隐山林思索的结晶,是在盛唐的灿烂之后对治乱兴亡的反省与体悟,是盛唐的青绿山水烙下的视觉记忆,是晚唐的兴废存亡留下的悲慨和哲思。《二十四诗品》在时代和个人最具孕育性的时刻产生,既包含着从前种种,也包含着以后种种。故其格局尚大,其气象之新、品味之丰、趣味之正,为《二十四诗品》所独有。《二十四诗品》中的意象没有后世的程式化造景和道具化装饰的特点,而是强调自然天成、自然之理,田园有田园之天然,富贵有富贵之天然,天然者,道之真,物之理也。故宗白华在谈到中国绘画的出路时曾说,“中国画此后的道路,不但须恢复我国传统运笔线纹之美及其伟大的表现力,尤当倾心注目于彩色流韵的真景,创造浓丽清新的色相世界,更须在现实生活的体验中表达出时代的精神”[8]112。彩色流韵、浓丽清新正是《二十四诗品》中色彩意象的重要特点。

三、《二十四诗品》景观意象的形式结构

《二十四诗品》是否存在着完整的结构体系?这一课题自清代以来就有许多学者关注和探讨过。时至今日,对《二十四诗品》形式结构的认识依然存在着较大争议,大体上存在三类观点:一是认为《二十四诗品》完全没有体系可言;二是认为《二十四诗品》具有一定的体系性,不少品目间存在着比较紧密的内在联系;三是认为《二十四诗品》有着完整的理论体系,如有学者认为“它突出的体系性就体现在它那由模仿《周易》结构而来的严整的理论结构,以及此结构所表达出的丰富而深刻的理论义涵之中”[9]42。在此基础上,本文认为《二十四诗品》存在着一定的体系性,这种体系呈现出一种特殊的花形结构。

细究二十四诸品之间,或起、或承、或反、或结,似断实连,如冲淡与纤秾、含蓄与豪放、缜密与疏野,意象上似是两两相对,飘逸与旷达、委曲与实境,在意象上又似有所承。如以《雄浑》起,以《流动》结,雄浑者,“具备万物,横绝太空”,流动者,“来往千载,是之谓乎”,兼有空间之延展与时间之流动,如雄浑中有“持之匪强,来之无穷”,流动中“荒荒坤轴,悠悠天枢”,在时空交织中,体现出道之雄浑与流动,从而首尾相呼应。但《二十四诗品》诸品之间在整体上又似无迹可循,难寻一定之规,难觅通幽曲径。

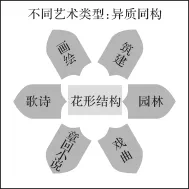

如果说《二十四诗品》中每品的内容尚可通达,如文中第一部分所述,每品皆可用于论景、论艺、论人、论道等,一中有多,在多层面解读中,又能一以贯之,归之于自然之道,如圈圈涟漪自中心荡开,我们将这种结构称之为花形结构。每品如一朵花,一品之中多层面的解读恰如花瓣,围绕一个中心(花心)生成。如果我们以每品的花形结构来看《二十四诗品》诸品之间的形式结构,则不难发现二十四诗品之间的结构并不是线性的、单向的,而是依然呈花形结构。诸品之间亦如一朵花,二十四瓣,二十四品,一个中心(花心),自中心向外辐射,围着圆心生成,合而不同,共有归一之旨。而每瓣中亦有一个“一”存在,此“一”既是每品之魂,二十四品中的花心“一”与每品中的花心“一”的关系可以说是自然之道体及道之不同属性的显现,而最终又都指向道体。每品中多有类似的点题之句,如“忽逢幽人,如见道心”(实境)、“不着一字,尽得风流”(含蓄)、“如将不尽,与古为新”(纤秾)等等不一而足,均指向道之本性(见图2)。

二十四品是二十四种不同的风格,二十四品也可以是二十四种典型的景观意象,如有“荒荒油云,寥寥长空”之“雄浑”,有“脱巾独步,时闻鸟声”之“沉着”,有“空潭泻春,古镜照神”之“洗炼”,有“巫峡千寻,走云连风”之“劲健”,有“如渌满酒,花时返秋”之“含蓄”,有“天风浪浪,海山苍苍”之“豪放”,有“采采流水,蓬蓬远春。……柳阴路曲,流莺比邻”之“纤秾”,有“饮之太和,独鹤与飞。犹之惠风,荏苒在衣”之“冲淡”,有“雾余水畔,红杏在林。月明华屋,画桥柳荫”之“绮丽”,有“大风捲水,林木为摧。……萧萧落叶,漏雨苍苔”之“悲慨”,有“清涧之曲,碧松之荫。一客荷樵,一客听琴”之“实境”,有“娟娟群松,下有漪流。晴雪满汀,隔溪渔舟”之“清奇”等等,当然每品之间各有侧重,亦各有关联,并非毫无关系。在看似松散的结构之下,“诗品”构成了一个回环的花形结构方式,每品独立俱足,诸品之间似断实连,相续成一个有机的整体。

与线性结构不同,回环的花形结构方式也造成了别具一格的解读方式。我们既可由第一品《雄浑》进入,也可由最后一品《流动》开始,亦可随其中任意一品自由翻阅,丝毫不影响其阅读效果。如古人欣赏长卷,可从头至尾,也可分段分景欣赏。故其品读方式也是可逆的,如宋人读手卷,是可以回卷的,从右到左,逐渐展开,画卷在空间中展开,完成时间的叙事,看完以后,自左到右重新卷好,卷的过程是回卷的过程,可以反向欣赏,每个段落之间有提示,或以屏风、或以山水、或以树木、或通过人物的回头为间隔段落,似断实连。游园亦是如此,如传为王维的《辋川图》,由二十几个风景段落连在一起,每景都由群山环绕,河流穿连全局,园林或以山或以墙为隔断,经过隔屏的分割之后,整幅画、整座园子就成为许多个性不同的小园子、小场景,均有独立的风格,游园者像展示手卷一样,进入不同的空间去体验时间的变化,也不时地变化心情,为眼前景观的转换所吸引。画卷、园林并没有一个最后的结束点,常常也是有回首的过程,形成了流动回环的观照方式,如《易经》最后的“未济卦”,形成一个空间或时间的循环。从这种意义上来讲,《二十四诗品》正如一幅多场景的画卷,亦如一座有二十四景的园林。

(图 2)

可见,读《二十四诗品》、读长卷、读古典小说,乃至读《易经》的方式也是具有异质同构性的(见图3)。宋元绘画中的长卷,古典小说中的章回体,戏曲中的独幕和多幕结构,建筑里的间进式组群关系,每个单元似断实连,可断可续,形成独特的形式结构,在形式美学上具有共同的特征。

这种似断实连、看似松散的回环流动的结构方式与西方古典艺术中强调的线性结构方式有所不同。西方诗学结构受古希腊诗学思想影响深远,古希腊诗学中的结构方式可以亚里士多德为代表。亚里士多德对悲剧的定义是“对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿”[10]61。在形式上,尤其注重叙事的完整性,“一个完整的事物由起始、中段和结尾组成。……组合精良的情节不应随便地起始和结尾,它的构合应该符合上述要求”[10]74。亚里士多德认为史诗是比历史更富哲学性、更严肃的艺术,因为它“不在于描述已经发生的事,而在于描述可能发生的事,即根据可然或必然的原则可能发生的事”[10]81。亚里士多德通过对《荷马史诗》的分析,认为史诗环绕着一个整一性的行动构成,它不是像历史的编年史那样结构,编年史类似于作文中的流水账,松散、冗杂,在形式上,他认为荷马的高明之处在于,他懂得剪裁和结构,在内容的完整性、长度的节制中让其他部分穿插点缀其中,既形成叙述上的完整,又不会扰乱形式的严谨性和完整性。简而言之,古希腊艺术的形式美学的魅力在于一种“单纯”的力量,形式上的单纯是结构的力量,砍去繁杂枝条,以穿插的技巧,保持形式的明畅清晰,而内容上的单纯则是一种透彻、直指人心的精神力量,二者最终表现为一种理性的力量和逻辑的力量。这种力量使它们对事物和形式的把握有一种简洁、简化的能力,其共同点是把表达对象或研究对象从复杂的环境中剥离出来,实现一种观念化和理想化。“单纯”的魅力也体现在希腊的音乐、建筑、戏剧等艺术形式中。这种线性的结构和单纯的魅力与中国古典艺术形式的花形结构和充满弹性的空间魅力具有本质的区别,与其背后的东西方思想智慧和思维方式息息相关。

可见,艺术的媒介虽有所不同,但其后的形式结构却存在共性,体现着共同的美学精神。正是因为“多”背后有共同的“一”,所以当“多”组合在一起时,整体环境才构成一种和谐之美。一中有多,多中有一,于是人们置身其中的生活环境,人们所使用的日常器物,所创造的艺术形式,所选择的生活方式,才会构成统一的美学趣味。自物质层面的衣服器具、建筑住宅到制度层面的道德行仪再到意识层面的文学书画艺术,构成了不同文明统一的生活样式,这种造型的统一性,可以说是文明的中心所在。

《二十四诗品》中比物取象的逻辑结构、浓淡相成的色彩体系和回环往复的花形结构体现了其景观意象的建构特点和言说方式。取象与造境皆是相应于中国古人对自然之道的理解,从而观物取象,再由意到形,成为古典环境美学背后赋形的力量和景观意象造型的生成机制,并在此基础上,构成统一和谐的有机的生活样态。

(图 3)

[1]张少康.司空图及其诗论研究[M].北京:学苑出版社,2005.

[2]朱东润.中国文学史批评大纲[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[3]郭绍虞.诗品集解[M].北京:人民文学出版社,1963.

[4]陈传席.六朝画论研究[M].北京:中国青年出版社,2014.

[5]金圣叹.金圣叹评点才子全集[M].北京:光明日报出版社,1997.

[6]王维.山水诀[M]//汤麟.中国历代绘画理论评注·隋唐五代卷.武汉:湖北美术出版社,2009.

[7]张法.《二十四诗品》的体系的基础[EB/OL].张法的BLOG,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4de351700102vfz2.html.

[8]宗白华.宗白华全集:第2卷[M].合肥:安徽教育出版社,1996.

[9]张国庆.论《二十四诗品》的理论体系[J].文学评论,2007,(4).

[10]亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译注.北京:商务印书馆,1996.

[责任编辑:熊显长]

I0

A

1001-4799(2017)03-0078-06

2016-07-10

国家社会科学基金重大资助项目:13ZD072

丁利荣(1973-),女,湖北钟祥人,湖北大学文学院副教授,中华文化发展湖北省协同创新中心副研究员,哲学博士,主要从事美学与中国古代文论研究。