鲁西种植密度和种植方式对超高产大豆根系形态和活力的影响

梁卫红

摘要 超高产大豆的根系形态和活力是大豆成长养分供应的主要来源,在农业种植研究中占据着重要地位。本文结合大豆种植中种植密度和种植方式的研究,对超高产大豆根系形态和活力之间的关系进行分析研究。结果表明:超高产大豆较传统大豆种植更有优势,混合种植的大豆根系活力水平更高,掌握适宜的大豆种植密度也是提高其产量的重要措施。

关键词 种植密度;种植方式;超高产大豆;根系形态;活力;影响;鲁西地区

中图分类号 S565.1 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)06-0017-01

农业部提出“调减玉米、增加大豆”农业供给侧改革,鲁西作为大豆制种、加工、消费较大地区,增加大豆种植效益,是破解农业发展瓶颈的一个重要途径。大豆种植,是我国农业旱田种植中的重要组成部分,在我国社会生活中发挥着重要作用。随着现代农业生产知识结构的逐步完善,我国现代农业种植逐步实现科学化发展,结合现代知识理论,对农业种植中相关影响因素进行剖析,对大豆种植中种植密度和种植方式进行分析,以寻求现代农业种植的新发展[1-3]。本文主要采用对比试验的形式,对超高产大豆根系形态和活力与大豆种植密度和种植方式之间的联系进行分析[4-6]。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验田2块,分别为1号和2号。供试大豆种子:普通大豆种子500 g、超高产大豆种子500 g。

1.2 试验方法

分别对2块试验田进行种植,1号试验田中分别种植普通大豆种子100 g和超高产大豆种子100 g,将种植种子之间间隔分别设为3、6、9 cm。2号试验田中种植的种子为2种试验大豆种子的混合,也将种植的每一株之间的间隔设为3、6、9 cm。同时进行浇水、施肥等管理工作。

2 结果与分析

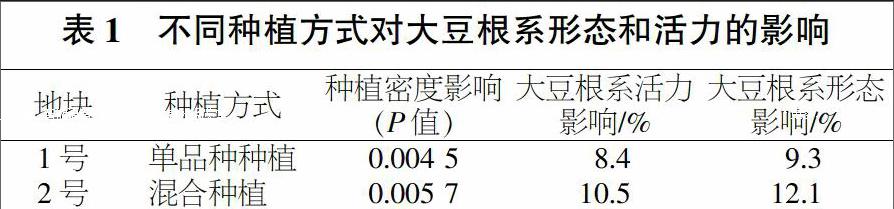

由表1可知,试验中2块试验田的种植密度影响水平分别为0.004 5、0.005 7,大豆根系活力影响、大豆根系形态影响中1号试验田分别为8.4%、9.3%,2号试验田分别为10.5%、12.1%。由此表明,2种试验大豆的种植密度不同、种植方式不同,对大豆产量的根系活力和形态产生不同影响。

不同的种植方式,对大豆种植的收益、产量等都会产生影响。试验中分别对试验田采用单品种种植和混合种植,可以发现,单品种种植的大豆的根部面积以及发达程度都较混合种植的根部面积和发达程度低。单品种种植大豆的开花期、鼓粒期、成熟期的根部面积呈现逐步扩展,并大都能在成熟期达到顶峰,后期大豆植株的根部活力降低,水分减少,大豆植株的根部活力也逐步降低。另一方面,超高产大豆与普通大豆相比,单品种种植期间,根系对土壤营养含量的吸收水平也存在不同,超高产大豆的单品种种植占土地面积6~8 cm2/株,当大豆植株处于开花和鼓粒期间,超高产大豆的根部面积也会在6~8 cm2/株向更加广阔的空间拓展,为大豆的成长提供了丰富的营养供应;而单品种种植的普通大豆的根系活力低于超高大豆,但普通大豆种植期间的开花期、鼓粒期、成熟期的根部面积呈现逐步扩展,扩展面积为3~5 cm2/株,传统大豆品种的根系發达水平低于超高大豆的营养供应,从而对后期产量造成影响。

种植密度不同,对大豆的根系活力和形态也有影响,2块试验田的大豆处于不同间隔的植株状态,在开花期、鼓粒期、成熟期根部面积拓展情况存在差异,其中3 cm间隔的根系扩展面积能力差,6 cm最佳,而9 cm的根部扩展面积小于6 cm。大豆种植的土地利用率降低,大豆成长所需的营养供给水平由高到低依次为9、6、3 cm的间隔。一般超高产大豆的种植根部活力和形态最佳状态为8.5%以上,3种不同种植密度大豆,根部活力和形态的平均值1号、2号地块分别为8.4%、9.3%,10.5%、12.1%,高于超高产大豆种植根部分析的一般值,为现代大豆种植提供了参考依据。

3 结论与讨论

大豆种植在我国农业种植中占据重要的地位,科学的农业种植结构,可以实现大豆种植的产量提高,充分发挥大豆种植根系营养的作用,使我国大豆种植整体产量结构水平得到提高。对不同种植密度和种植方式对大豆根部活力和形态的影响进行分析。结果表明,超高产大豆较传统大豆种植更有优势,新型种植方式中,混合品种种植的大豆根系活力水平更高,而掌握适宜的大豆种植密度也是提高大豆产量的重要措施。

4 参考文献

[1] 马兆惠,车仁君,王海英,等.种植密度和种植方式对超高产大豆根系形态和活力的影响[J].中国农业科学,2015(6):1084-1094.

[2] 马兆惠.磷酸二铵对单混种植条件下超高产大豆农艺性状和生理生化指标的影响[D].沈阳:沈阳农业大学,2014.

[3] 陈光荣,高世铭,张国宏,等.种植方式与密度对旱作大豆产量和水分利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2010(5):39-41.

[4] 朱元刚,高凤菊,曹鹏鹏,等.种植密度对玉米—大豆间作群体产量和经济产值的影响[J].应用生态学报,2015(6):1751-1758.

[5] 闫晓艳,邱强,石一鸣,等.杂交大豆高产种植方式及合理群体结构的研究[J].吉林农业科学,2007(5):3-8.

[6] 张富厚,王黎明,郑跃进,等.不同种植密度对亚有限大豆主要性状的影响[J].河南农业科学,2006(12):44-45.