黑大豆不同播种方式比较试验

张展+张春华+钱红霞+温学政+冯明+钟越+马长青

摘要 黑大豆生长势强,经济产量高,栽培中需要合理密植,控制好株行距,才能实现产量和质量协同提升,同时选用快捷方便的播栽方式也是黑大豆规模化高效种植的途径之一。黑大豆人工播种劳动强度大,而且存在播种深度和均匀度不容易控制的不足。本试验采用大豆播种器与常规人工播种方式进行试验比较,通过考察植株形状,分析产量结构及用工成本,以探索快捷高效的大豆播栽方式。结果表明:黑大豆生产中采用播种器播种可以有效控制密度、穴播粒数和深度,从而提高大豆成苗率,其植株性状和产量优于人工播种方式。

关键词 黑大豆;播种方式;产量;生育性状

中图分类号 S565.1 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)06-0006-01

黑大豆蛋白质含量高,含有多种氨基酸,具有较高的食用价值和滋补功效,同时也是食品工业良好的天然色素,具有较高的经济价值[1]。而当前黑大豆播种方式仍以人工为主,成本高,勞动强度大,在人力资源日趋紧张的形势下,传统的人工播种方式已不能满足黑大豆规模化生产发展的需要。为实现特色黑大豆轻简化栽培,促进特粮特经增产增效,选择大豆播种器与人工播种进行比较试验。现将试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在高邮市甘垛镇三河村进行,前茬为小麦,肥力中等偏上。试验田土壤为黑乌土,土壤基本性状:pH值为6.5,含有机质33.6 g/kg、全氮1.8 g/kg、有效磷16.4 mg/kg、速效钾128 mg/kg。

1.2 试验设计

供试大豆品种为乌青1号。试验共设播种器播种方式和人工播种方式2个处理,2次重复。

1.3 试验实施

2个处理均在同等栽培条件下进行,精选健壮饱满的大豆种子,播前晒种,6月23日播种,行距65 cm,株距35 cm,密度43 950穴/hm2,每穴2粒。播种后用乙草胺封闭除草[2-3],7月19日用盖草能和乙羧氟草醚进行化除。8月18日结合甲维盐防治斜纹夜蛾等害虫,叶面喷施生化制剂矮丰素化控。9月2日用甲维盐防治斜纹夜蛾等害虫,叶面喷施矮丰素化控[4-5]。9月6日施尿素75 kg/hm2促进开花结荚。11月5日收获。

1.4 气候条件

黑大豆播种育苗期间,雨水偏多,6月下旬至7月上旬连续阴雨,对大豆出苗成苗有一定影响,大豆苗期气候正常,温光资源尚可,有利于苗情稳步转化。开花结荚期高温干旱,鼓粒期温光资源好,雨水丰沛,基本能满足大豆经济器官生长的需要。成熟期雨水偏多,对大豆收获和产品质量形成不利影响。

2 结果与分析

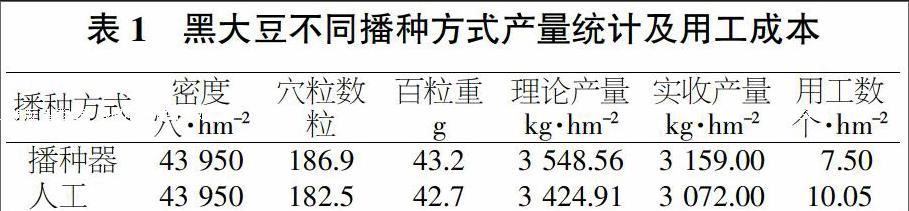

2.1 不同播种方式黑大豆产量结果及用工成本

由表1可以看出,大豆播种器播种方式每穴粒数186.9粒、百粒重43.2 g,分别较人工播种方式多4.4粒、0.5 g,产量结构略优于人工播种,理论产量、实收产量分别为3 548.56、3 159.00 kg/hm2,分别较人工播种增产3.6%、2.8%。播种器播种用工7.5个/hm2,较人工播种节省2.55个/hm2,节省工本达25.4%,并且操作简便,减轻了劳动强度。

2.2 不同播种方式黑大豆植株生长性状表现

由表2可以看出,播种器播种方式成苗率为89.5%,较人工播种高5.3个百分点。播种器播种可以精确地调控播种深度,避免人工播种过深或过浅而降低出苗率,还可以控制穴播粒数的稳定性、均匀性,保证培育壮苗。

播种器播种的黑大豆植株株高69.8 cm,与人工播种方式差异不大。相对于人工播种方式,播种器播种对黑大豆株高没有较大影响。

播种器播种方式与人工播种方式黑大豆植株茎粗均为1.1 cm,表明在同等密度条件下2种不同播种方式对黑大豆植株茎粗没有影响。

播种器播种方式黑大豆主茎有效分枝数4.3个,较人工播种多0.2个,为争取较多的结荚数奠定了较好的基础。播种器播种更有利于控制株行距,合理配置黑大豆种植密度,能够优化高产水平群体结构。

播种器播种方式每穴有效荚数106.4个,较人工播种多7.8个,有效荚数形成强于人工播种方式。

播种器播种每穴粒数186.9粒,较人工播种多4.4粒,每穴粒数略多于人工播种方式,有利于优化产量结构。

3 结论与讨论

黑大豆高产栽培中保持行距60~70 cm、株距30 cm左右,穴播2粒,有利于形成合理的密度配置[6]。通过田间播种试验可以看出,黑大豆生产中采用播种器播种可以有效控制密度、穴播粒数和深度,从而提高大豆成苗率。植株性状和产量水平优于人工播种方式,又能省工节本,在大田生产中可以进一步示范应用。生产中疏松平整的土壤条件更能发挥播种器的快捷优势,有利于提升播种质量。

4 参考文献

[1] 马长青,谢成林,冯明.黑大豆新品种乌青1号的选育及高产栽培技术要点[J].江苏农业科学,2015(6):107-108.

[2] 徐文平,苗兴芬,任学坤,等.播种方式对大豆干物质积累与产量影响的研究[J].黑龙江农业科学,2008(6):36-37.

[3] 赵雪荣,韩同庆.不同播种方式对大豆产量的影响[J].内蒙古农业科技,2005(增刊2):25-26.

[4] 徐冉,闫振强,王彩洁,等.播种方式对夏大豆产量效应的研究初报[J].大豆通报,2003(6):5-6.

[5] 王幸,吴存祥,齐玉军,等.麦秸处理和播种方式对夏大豆农艺性状及土壤物理性状的影响[J].中国农业科学,2016(8):1453-1465.

[6] 马长青,冯明,张春华.加强豆稻轮作,促进产业进步[J].大豆科技,2016(3):34-37.