唐代女冠法服之演变轨迹*

王丽娜

(中央民族大学历史文化学院,北京100081)

唐代女冠法服之演变轨迹*

王丽娜

(中央民族大学历史文化学院,北京100081)

唐代是道教发展的重要阶段,也是女冠独立的关键时期,女冠法服是这一现象最直观的外在表现之一。透过女冠法服的演变,可清晰看到道教自身的发展轨迹,以及在此过程中,当世政治对道教的深刻影响。有唐一代,女冠法服大体经历了三次变化:初期形制基本确定;中期被赋予思想寓意,呈现教义化;后期思想固化为身体表演,出现了授法服仪式。这一演变轨迹不仅是道教内部通过构建日常秩序强化对女冠认同控制的过程,同时也是现实政治诸如中期女冠管理机构改变及后期中央权威下降等与道教的互动之路。

唐代,女冠,法服,演变

法服即道士修行所着服饰,“科曰:凡道士、女冠,欲参经法,皆预备法衣”。①它不仅是道士区别于其他人群最明显的表征之一,也是道教教义宗旨的外在表现。道教自产生之初就注重对服饰的规定,南朝刘宋时陆修静又依上古衣制,对其进行了改革完善,明确了道服的等级差别及制作标准,《陆先生道门科略》曰:“道家法服,犹世朝服,公侯士庶,各有品秩,五等之制,以别贵贱。故《孝经》云:非先王之法服不敢服。”②《陆先生道门科略》,《道藏》(第24册),第781页。③《陆先生道门科略》,《道藏》(第24册),第781页。并指出:“夫巾、褐、裙、帔制作长短、条缝多少,各有准式,故谓之法服。”③到唐代,随着李唐王室对道教的推崇以及道教精英们的努力,道教的法服制度更趋完备,其中更有对女冠服饰的详细规定,但此点目前并未引起学界的足够重视,④目前相关研究有,李裴:《论张万福的道教服饰美学思想》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2 0 0 4年第3期;张蓓蓓:《女服褙子形制源流辨析——从唐宋之际“尚道”之风及女冠服饰谈起》,《民族艺术》2 0 1 4年第4期;林西朗:《唐代道教服饰制度初探》,《贵州社会科学》2 0 0 4年第4期;林雪铃:《唐诗中的女冠》,台北:文津出版社,2 0 0 2年,第8 7~9 5页,等等。已有研究也多就单个科戒文进行描述,未曾注意到法服此时的演变轨迹。本文试图就这一问题作一探析,以求进一步探讨道教在唐代的发展历程及其与政治的互动过程。

一、初期——形制确定

道藏本《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》,又名《三洞奉道科戒》,敦煌遗书中也有抄本,题为《三洞奉道科戒仪范》(s.3836为卷1,p.3682为卷3,p.2337为卷5以及s.809等),关于文献的形成时间,吉冈义丰、小林正美认为原本大体成于陶弘景卒年前后到孝元帝在位(552~554年)的约20年间,即梁末536至554年间,⑤参见吉冈义丰:《三洞奉道科戒仪范の研究》,吉冈义丰:《道教と仏教》第三,東京:国书刊行会,昭和五十一年,第1 4 5~1 4 8頁。〔日〕小林正美:《六朝道教史研究》,李庆译,成都:四川人民出版社,2 0 0 1年,第9 0~9 3页。秋月观暎提出在隋初(600年左右),⑥参见秋月观暎:《敦煌発见神人所說三元威儀観行経断簡と大比丘三千威儀》,《弘前大学人文社会》,1 9 6 0年,第1~2 6頁。大渊忍尔特别对其中的法服规定进行考证,指出其与两晋南北朝的仪轨相左,故定为隋末更为妥当,⑦参见大渊忍尔:《三洞奉道科戒仪范の成立》,大渊忍尔:《道教とその经典——道教史の研究,其の二》,東京:创文社,1 9 9 7年,第5 5 7~5 8 9頁。赵益综合之前学者的观点,主张确定大致的时代范围,上限为552~554年,下限则在唐初。⑧参见赵益:《六朝隋唐道教文献研究》,南京:凤凰出版社,2012年,第178~188页。综合学者们的观点,尽管原本建立时间不甚明确,但至晚应不会超过唐初。且学者们

*本文受中央民族大学一流大学一流学科经费资助。

①《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷5,《道藏》(第24册),北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988年,第761页。

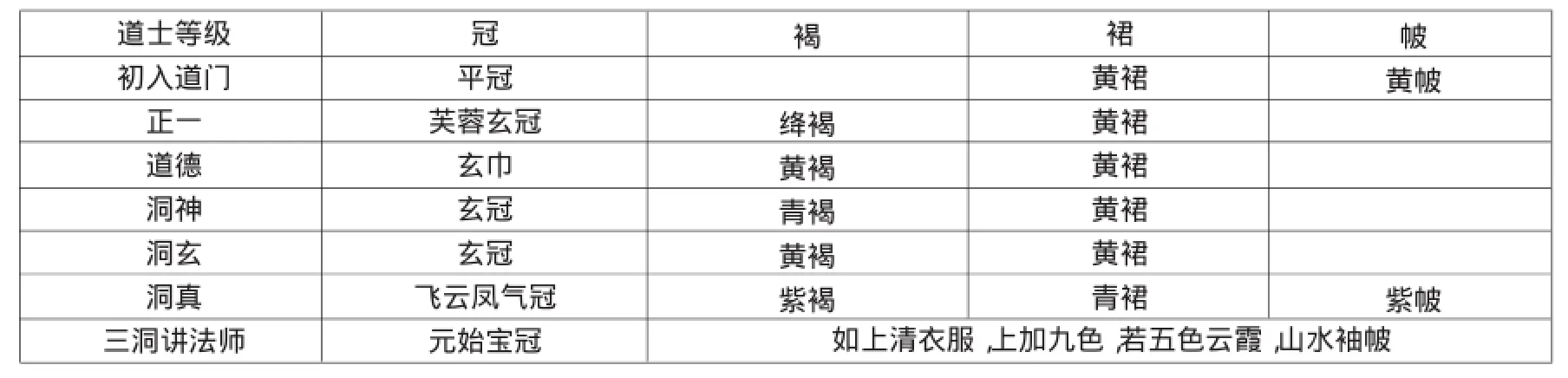

戒本卷3《法服品》节和卷5《法服图仪》节对法服进行了较为详细地说明,从中看到,唐初的女冠法服已具有鲜明的等级区分,为更加清晰,笔者按照入道年限及学道的深浅列表1如下:

冠是男、女道服最大的不同“,科曰:女冠法服衣褐,并同道士,唯冠异制”。④《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷5,《道藏》(第24册),第761页。冠,广义上讲是一种头饰,是唐代区别身份等级的重要标志,譬如后宫中,皇后礼服虽有衤韦衣、鞠衣、钿钗礼衣三种,但其头饰一概为十二钿,而皇太子妃无论穿着何种礼服,她的首饰花只能是九数,不能越级,这是地位

的象征,不容改变,因此,此处“唯冠异制”就意在表达男女不同的身份、地位。从冠服的颜色看,女子冠服规定简单,通用玄纱,《说文解字》曰:“黑而有赤色者为玄。”⑤(汉)许慎:《说文解字》卷4下,北京:中华书局,1963年,第84页。即女冠服一律玄色。男子冠服名称多样,正一、高玄、洞神法师着玄冠,无疑其颜色为玄色,另还有凡常道士的平冠、洞玄的芙蓉冠、洞真的元始冠等.平冠即顶部平坦之冠,芙蓉又称莲花,芙蓉冠即莲花样式的帽子,元始冠则指一种四面三叶式的冠服.从名称上,它们似都旨在强调形状而非颜色;又,该戒文《法服品》中提到:无论男女,冠都必须“用谷皮笋箨或乌纱纯漆”。⑥《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷3,《道藏》(第24册),第754页。据此,笔者推测,男女冠可能均为玄色,区别性别、等级的标准则是形状质地,但女冠服具体是何形状此时并不明朗,仅指出上清大洞法师是飞云凤气冠(如图2),盖主要是因其女性角色,而非刻意强调与同等级男道士的地位差别。就目前文献所及,道士须戴玄冠的规定最早见于约成书南齐末梁初的《正一威仪经》:“受道先具法服,玄冠绛褐,黄裙帔蜀,草履执笏。”⑦《正一威仪经》,《道藏》(第18册),第254页。后代继续沿用这一规定,唐时将其明确扩展于女冠。至于道教为何选用玄色,笔者认为原因大致有二:一、玄是道家思想的体现,代表了道教的宇宙观与人生观。《老子》曰:“故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”①(魏)王弼:《王弼集校释》,楼宇烈校释,北京:中华书局,1980年,第1~2页。《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷3,《道藏》(第24册),第754页。二、尊古制,显尊贵。玄在上古是尊贵之色,象征上天,玄冠,委貌也,为天子之冠,士以为祭服,诸侯以下斋服也。②参见(清)戴震:《戴震文集》,赵玉新点校,北京:中华书局,1980年,第33页。《全唐诗》卷116《张子荣》,北京:中华书局,1960年,第1175页。《礼记·玉藻》曰“:玄冠朱组缨,天子之冠也。”③(汉)郑玄注,(唐)陆德明音义:《礼记》卷9《玉藻第十一》,四部丛刊景明徐氏翻宋刻本,第177页。王弼:《王弼集校释》,第228页。《仪礼·士冠礼》记:“主人玄冠、朝服、带、素韦毕,即位于门东西面。”④(汉)郑玄注,(唐)陆德明音义:《仪礼》卷1《士冠礼第一》,四部丛刊景明徐氏翻宋刻本,第1页。(后晋)刘昫等:《旧唐书》卷3《太宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第40页。唐代虽然多种文化并存,但尊古思想仍根深蒂固,且为了增强自身信服力,道教在其发展过程中也不断杂糅儒家等多种思想,⑤道教思想形成过程中有阴阳家、儒家等多种源流,参见许地山:《道教史》,南京:江苏文艺出版社,2008年,第162页。以增强自身影响力,而与儒家思想的结合可说是道教最大的优势,不仅使其与现世政治紧密联系,在夷夏之辩中,道教也主要是采用儒家思想而不是道教的神仙方术来批判佛教。⑥参见王永平:《道教与唐代社会》,北京:首都师范大学出版社,2002年,第20页。刘昫等:《旧唐书》卷8《玄宗本纪》,第198~199、172页。也正因它的本土性,高祖《先老后释诏》曰“:老教、孔教,此土先宗;释教后兴,宜崇客礼。令老先,次孔,末后释。”⑦(清)董诰等编:《全唐文》附《唐文拾遗》卷1,北京:中华书局,1983年,第10373页。《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷5,《道藏》(第24册),第761页。何况对“玄”的杂糅至晚在南北朝时已完成,唐代继续沿用。此外“,道教作为宗教,其伦理价值观、审美观,不同于世俗文化,具有禁欲主义的内在特征,反映在服饰上,就是以禁欲主义的清苦淡装来表示自己摆脱世俗物质生活的精诚之心”。⑧李裴:《论张万福的道教服饰美学思想》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2004年第3期。具体在冠上,就是对其装饰的限制,《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》曰“:道士女冠皆有冠帻,名有多种,形制各殊……并用谷皮笋箨或乌纱纯漆,依其本制,皆不得鹿皮及珠玉彩饰。”⑨《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷3,《道藏》(第24册),第754页。

表1:道士等级与衣冠服饰对照表

女冠的上褐下裙多用黄色,上衣绰袖为深黄色,下裙也要“全幅帖绿,染用栀黄”,⑩《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷3,《道藏》(第24册),第754页。除此还特别规定“,若在观居房,供养师主尊年耆德,或修饰经

像”①等重要场合必要穿着通体浅黄色的执役衣。

也正因女冠多着黄衣,以至“黄冠”已成其代称,如《云阳驿陪崔使君邵道士夜宴》中:“诸侯倾皂盖,仙客整黄冠。”②道教历来贵柔,而黄色正是柔顺的象征,《周易》曰:“六五,黄裳,元吉。王弼注:‘黄,中之色也;裳,下之饰也。坤为臣道,美尽于下。夫体无刚健,而能极物之情,通理者也。以柔顺之德,处于盛位,任夫文理者也。垂黄裳以获元吉,非用武者也。极阴之盛,不至疑阳,以文在中,美之至也。’”③(汉)郑玄注,(唐)陆德明音义:《礼记》卷9《玉藻第十一》,四部丛刊景明徐氏翻宋刻本,第177页。王弼:《王弼集校释》,第228页。故笔者推测,道服之所以选择黄色也是因为它有这样的寓意。

当然,黄色只是一般规定,除此,表1中还出现绛、青、紫三色,这三种颜色在唐现世中地位很高,是官员服饰的专用色,太宗“(贞观四年)八月丙午,诏三品已上服紫,五品已上服绯,六品七品以绿,八品九品以青;妇人从夫色”。④(汉)郑玄注,(唐)陆德明音义:《仪礼》卷1《士冠礼第一》,四部丛刊景明徐氏翻宋刻本,第1页。(后晋)刘昫等:《旧唐书》卷3《太宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第40页。其中,紫色更具贵气,史书中多次记载朝廷为有功官员“赐紫”,《旧唐书》记:“(开元二十年)内外文武官加一阶,开元勋臣尽假紫及绯。大酺三日。”⑤玄宗继位伊始甚至一度将中书省改名紫微省。⑥参见王永平:《道教与唐代社会》,北京:首都师范大学出版社,2002年,第20页。刘昫等:《旧唐书》卷8《玄宗本纪》,第198~199、172页。而从表1也可清楚看到,在女冠系统中,同样只有位阶相对较高的洞真法师和上清大洞法师才允许穿紫褐,这表明道教与世俗具有共通性,都具有鲜明的等级差别。

同时,女冠鞋子不得罗绮锦绣,珠条隐帖,“或用草,或以木,或纯漆”,⑦(清)董诰等编:《全唐文》附《唐文拾遗》卷1,北京:中华书局,1983年,第10373页。《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷5,《道藏》(第24册),第761页。鞋头须圆形或二仪像,颜色为黄黑,袜也“并须纯素布绢为之”。①《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷3,《道藏》(第24册),第754页。若违反上述规定都要夺筭惩罚。

图1:凡常女冠法服

图2:上清大洞女冠法服

通过上表和上述分析可知,女冠法服的基本形制是冠、上褐、下裙、帔,外加鞋袜。所有部件均须内外朴素,不得彩饰华绮,污浊假借,只簪可以“听用牙玉骨角”,但也不能“雕镂为异形像”,不得显露于外,这无疑是道教无为、无欲等伦理思想的外在表现。其实不单是在朝修行事穿着法服时要遵守这一规定,即使是非行事时,女冠也须保持素朴,唐初的《千真科》②关于《千真科》的成书年代,参见丁培仁:《道教戒律书考要》,《宗教学研究》2006年第2期。曰:“非事时,纟由绢为衣,荆槐色而已,不得纹绫罗锦,炫惑时俗。女官不得金玉钗钏,花妆粉饰。一则入道通恶,二则非为敬心。”③《洞玄灵宝千真科》,《道藏》(第34册),第371页。且这一思想一直被后世沿用,以至去除妆钗已成为女冠入道的一个标志。王建《宫词一百首》曰“:私缝黄帔舍钗梳,欲得金仙观里居。”④《全唐诗》卷302《王建六》,第3442页。而玄、黄等特殊颜色的采用更是体现了道教杂糅各家、自成一派的文化精髓。因此,法服也具有了上天的庇佑,《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》称:“道士、女冠,若不备此法衣,皆不得轻动宝经。具其法服,皆有神童侍卫。”⑤《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷5,《道藏》(第24册),第761页。随着教义的不断完善,女冠内部的等级差别也更为鲜明,这也通过法服颜色、样式的不同表现于外。

基于前期的改革、发展,到唐初,女冠已逐渐脱离于男道体系,拥有了独立的法服样式,且其形制此时已基本完备,其样式基础是道教教义和等级制度。这也从侧面反映出,此时的女冠制度较前朝更加成熟,女冠们不再是依附于男道士的个体,而成为实际的单独群体,原有的教义和等级制度仍是她们遵守的基准,而这都通过女冠的法服形制展现于外。

二、发展——教化结合

张万福是唐代整理编撰道教戒律科仪的重要人物,被后世奉为“科仪三师”之一,主要生活在玄宗时期,自称“三洞弟子京太清观道士”。⑥关于张万福其人,已有多位学者进行过研究,在此不再赘述,参见丸山宏:《道士张万福と唐代前半期の道教界》,《社会文化史学》第22号,1986年;卿希泰:《中国道教史》(第二卷),成都:四川人民出版社,1992年,第282~290页;张泽鸿:《论科教三师》,《宗教学研究》1998年第4期;雷闻:《唐长安太清观与〈一切道经音义〉的编撰》,荣新江主编:《唐研究》卷15,第216~217页;李裴:《论张万福的道教服饰美学思想》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2004年第3期;CharlesD.Benn,The Cavern-Mystery Transmission:A Taoist Ordination Rite of A.D.711.Honolulu:University of Hawaii Press,1991,pp.137~458.《道藏》洞神部戒律类收有其著《三洞法服科戒文》,其中,不仅对原有的女冠法服形制进行了细化,更赋予服饰各部具体的教化寓意,将法服与道教思想紧密结合,至此,女冠法服已从单纯的身份识别标志上升为道教教化的实在媒介以及加强女冠身份认同的物质载体。

张万福将服饰分为两大类,一为“无衣之衣”,是四梵以上所服。戒文称,上圣本无形,但为了教化人间,必须化身,接引下凡,暂假衣服;二为“有衣之衣”,即普通修道者所着法服。因“形质尚粗,未能合道”,所以“游行出处,要籍威仪”。这两大类内也分等级,仙界共分九等,凡间分七等,等级越高、服饰越华丽。由此可见,到张万福时期,道教的等级观念已较之前成熟,这一变化与李唐王室的扶持、重视以及道教自身为了寻求庇护和发展,适应当时的政治取向密不可分。⑦王永平:《道教与唐代社会》,第5~178页;〔日〕窪德忠:《道教史》,萧坤华译,上海:上海译文出版社,1987年,第158~172页;唐大潮:《中国道教简史》,北京:宗教文化出版社,2001年,第111~147页,等等。在此,笔者想要补充的是,此戒文之所以能得到道教与政府的推崇,并得以推广流传,还与张本文的生活阅历有关。张本文不仅在睿宗景云二年(711年)于大内归真观内参加了金仙、玉真二公主的受道仪式,⑧参见《传授三洞经戒法箓略说》卷下,《道藏》(第32册),第196~197页。还以上清观大德的身份参与了《一切道经音义》的官方编纂工程。同时,其所在的长安太清观和清都观也与当时政治有密切联系。⑨关于《一切道经音义》和唐长安太清观与当时政治的关系,可参见雷闻:《唐长安太清观与〈一切道经音义〉的编撰》,荣新江主编:《唐研究》第15卷,北京:北京大学出版社,2009年,第199~226页。无论张是否实际参与了政治派别斗争,他确为谙熟现实政治情况和官方礼制的道士,且在主观上也积极用现世价值观改造道教,“万福自惟凡鄙,戒行无取,谬奉恩旨,滥预临坛大德证法三师……今粗书之,冀万代之后,知道法之尊重也”。①《传授三洞经戒法箓略说》卷下,《道藏》(第32册),第197页。《全唐诗》卷177《李白十七》,第1805页。

寻常女冠所着之“有衣之衣”,“衣服阶修,致有差别,又有七种”,②《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第229页。杨伯峻:《列子集释》卷1《天端篇》,北京:中华书局,1979年,第32页。列表2如下:③神仙服饰因主要存在于造像、文献记载与乐舞中,凡间女冠并不穿着,故不是本文重点,笔者另文论述。(宋)朱熹集注:《楚辞集注》卷2《九歌·少司命》,上海:上海古籍出版社,1979年,第42页。

表2可清楚看到,女冠从初入道门到洞玄级皆着玄冠、黄裙,且除正一绛褐,洞神青褐外,其余上褐一并黄色,这与初唐《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》中的规定一致,这一则表明道教在入唐后发展趋向稳定,多延续魏晋改革成果,二则也进一步肯定了女冠的独立性。在此基础上,戒文对具体形制进行了细化,使女冠制度更加完善。首先,进一步明确了玄冠样式,“冠象莲花,或四面两叶”,④《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第229页。《全唐诗》卷359《刘禹锡九》,第4052页。表2正一所戴芙蓉玄冠即为莲花冠(因芙蓉就是莲花的别称);其次,衣服尺寸有了具体数字说明:“(褐)女子二丈四尺,身长二尺四寸。袖领带楯,就令取足,作三十二条,帔用二丈四尺,二十四条。”⑤《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第229页。依唐制,“十寸为尺,十尺为丈”,⑥(唐)杜佑:《通典》卷6《食货六·赋税下》,北京:中华书局,1984年,典三三。一尺约等于今日0.3米,⑦参见梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海:上海人民出版社,1980年:第541~542页。计算可知,女子褐约用料7.2米,成衣长约72厘米,尺寸大致相当于今日所着短上衣。

洞真法师的褐、帔、裙都用纱。纱是一种精细轻盈的丝织品,《汉书·江充传》记:“充衣纱毂禅衣,师古曰:‘纱毂,纺丝而织之也。轻者为纱,绉者为毂。’”⑧(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》卷45《江充传》,北京:中华书局,1964年,第2176页。“纱”多与“素”相连,合称“素纱”,是唐时内外命妇在受册、从蚕、朝会、婚嫁等重大场合所着中单的材质,属高贵丝织物。而褐、帔所用的紫色,更是三品以上官员夫人才允许的用色,这都是洞真法师等级的表述。头戴飞云凤气冠,与图2上清大洞法师同。

三洞讲法师位列凡间最高等,服饰更为高贵,其法服已不再是通体单色,而是多色混合,“上加九色,若五色云霞,山水袖帔”,⑨《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第229页。装饰也更为华丽,脚穿环佩执板狮子文履,头戴元始宝冠,无一不表现着她的特殊地位。

由上可知,虽然道教一再强调朴素、无为,但位阶较高的洞真和三洞讲法师却穿着华丽,较前期更甚,这既是张万福依现世等级对道教服饰的改造,更是唐代品级制度不断完善在道教中的反射。当然,能上升成为洞真以及三洞讲法师的女性毕竟只是少数,有据可查的只有睿宗的女儿金仙公主被进号“上清玄都大洞三景师”。⑩(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主列传》,北京:中华书局,1975年,第3657页。大多数女冠居于洞真以下,李白《江上送女道士褚三清游南岳》就描写了一位普通女道士:“吴江女道士,头戴莲花巾。霓衣不湿雨,特异阳台云。足下远游履,凌波生素尘。寻仙向南岳,应见魏夫人。”①《传授三洞经戒法箓略说》卷下,《道藏》(第32册),第197页。《全唐诗》卷177《李白十七》,第1805页。头戴莲花巾,莲花巾即莲花样式的冠;身穿霓衣,笔者认为此处霓并不特指颜色,而是形容仙气,《列子·天端》:“虹蜺也,云雾也,风雨也,四时也,此积气之成乎天者也。”②《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第229页。杨伯峻:《列子集释》卷1《天端篇》,北京:中华书局,1979年,第32页。《楚辞》也有云:“(少司命)青云衣兮白霓裳,举长矢兮射天狼。”③神仙服饰因主要存在于造像、文献记载与乐舞中,凡间女冠并不穿着,故不是本文重点,笔者另文论述。(宋)朱熹集注:《楚辞集注》卷2《九歌·少司命》,上海:上海古籍出版社,1979年,第42页。到唐代,霓衣(裳)几乎成为形容道士服饰的固定用词,如刘禹锡《赠东岳张炼师》:“金缕机中抛锦字,玉清台上著霓衣。”④《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第229页。《全唐诗》卷359《刘禹锡九》,第4052页。连玄宗朝所创具有道教色彩的乐舞也被称为霓裳羽衣舞,其舞者所着“虹裳霞帔步摇冠,钿璎累累佩珊珊”,①《全唐诗》卷444《白居易二十一》,第4970页。绮丽、繁复的装饰显然违背了凡间法服不得“锦绮绣画,珠玉间错”②《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第231、230、229~230页。的规定,而更似是神仙之服。且李白在霓衣后加“不湿雨”,更反映出诗人对仙的想象。脚着远游履,这应是一种方便出行的鞋,猜测不会有太多装饰,否则也不可能“凌波生素尘”。整体来看,这位女道士头戴莲花巾,身穿霓衣,脚着远游履,与表2中的中低等女冠法服规制基本相同,这也说明《三洞法服科戒文》确实是现实的折射,或者说戒文确实施行于唐代女冠。

表2:寻常女冠所着“有衣之衣”分类情况

由以上可知,这一时期女冠法服在具体样式、尺寸等方面较之前更加明确和细化,且凡间之上还加入了神仙的“无衣之衣”,使初期模糊的女冠制度此时更加明确与完善,但从总体看,法服的基本样式仍延续初期的《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》,体现了道教发展的稳定性与继承性。

在法服形制基本定型与完备的前提下,道士们随之将目光投向了法服的施行。为此,张万福在思想上赋予法服寓意,将服饰与宗旨、教化完美结合。“冠以法天,有三光之象;裙以法地,有五岳之形;帔法阴阳,有生成之德。”③《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第231、230、229~230页。

冠者,观也,内观于身,结大福缘,天地百神,威奉于己。当自宝贵,以道护持,制断六情,抑止贪欲,虚心静虑,涤荡尘劳,念念至诚,克登道果。外观于物,悉非我有,妄生贪著,惑乱我心。……

帔者,披也,内则披露肝心,无诸滓秽;外则披扬道德,开悟众生。……

褐者,遏也,割也,内遏情欲,使不外彰,割断诸根,永绝萌檗;外遏贪取,使不内入,割断诸物,永无烦恼。……

裙者,群也,内断群迷,外祛群累,摄化万物,令入一乘,永出樊笼,普令解脱。④《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第231、230、229~230页。

这样,法服就成了自我教化的工具,“道士护持法服,当如两眼,又如手足。何以故?人若无眼,不能睹见天地万物、好恶是非。若无手足,不能运转身形,远近行坐”。⑤《三洞法服科戒文》,《道藏》(第18册),第231、230、229~230页。而当法服的这种内涵所指传递给女冠后,她们就会在穿着法服时自觉联想到它的教化意义,而不仅将其视为驱寒保暖、含羞遮体的实用工具。同时,由于法服的外在形制与一般女服存在差别,“衣者,身之章也,道俗不可混杂”。⑥《传授经戒注诀·衣服法第九》,《道藏》(第32册),第169页。所以,当女冠与普通女性相处时,首先就会从感官上意识到,自己不同于一般女性,有自己独特的服饰,进而会想到这种服饰具有特殊的寓意。在这种日常的不断提醒中,道教“制断六情,抑止贪欲”等宗旨就会逐步深入女冠骨髓,而外在的不同也便于世俗女性直观感受到道教的宗旨,从而促进道教的传播。这或许也是古人历来重视礼的缘故:

古者,宫室车舆以为居,衣裳冕弁以为服,尊爵俎豆以为器,金石丝竹以为乐,以适郊庙,以临朝廷,以事神而治民。其岁时聚会以为朝觐、聘问,欢欣交接以为射乡、食飨,合众兴事以为师田、学校,下至里闾田亩,吉凶哀乐,凡民之事,莫不一出于礼。由之以教其民为孝慈、友悌、忠信、仁义者,常不出于居处、动作、衣服、饮食之间。⑦(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷11《礼乐志》,第307页。

当思想以这种潜在的、不经意的方式渗入人们的日常生活时,它所具有的影响力与控制力甚至要比显露于外的书本宣讲更强劲、更持久,也更易被人接受。且值得注意的是,上述言语在戒文中的发出者是太上,如此就使得法服的教化含义具有了“神”的权威性,而更具说服力和强制性。

至此,女冠法服已不仅是女冠区别于男道士或普通女性的外在表征,也不只是女冠制度形成的标志,教义的赋予使其拥有了内在的思想承载,随之也将其转变为道教加强女冠思想控制的工具,神仙信仰的加入更使这种控制具有了“神”的权威性。张万福时期女冠法服之所以发生如此变化,自然离不开唐初法服形制的确立,但完备的形制规制并不等同于戒律的实际遵循,且此时不遵法服规定的现象非常严重。约与张万福同时期的朱法满在《要修科仪戒律钞·衣服钞》伊始就表达了对现状的忧虑:

今时之辈,或以净衣秽慢,或以法服借人,或坐地而染尘泥,或藉床而当毡席,使神童而靡卫,令道俗以惊嗟。巾帽不整,尚累于傍人;实衣猿狙,以周公之服者矣。⑧《要修科仪戒律钞》卷9《衣服钞》,《道藏》(第6册),第960页。

正因此,道教精英们开始将目光转向戒律的具体实行。而随着社会的逐渐稳定,加之李唐王室的支持与扶植,这种愿望具备了实现的可能性。在此背景下,张万福借用神仙口吻,将法服说成是神仙亲身教化世人的重要媒介,并指出冠、裙等各部分所承载的教化寓意,随后还提出46条具体行用规范。这样,当女冠在修行穿着法服时,就不再将其看成是参加特定活动被迫穿着的别样服饰,而转为主动接受,并积极将其作为与“神”对话的工具和自我修炼不可缺少的外在物件。

再者,唐廷对女冠管理制度的改变也促使女冠法服呈现教义化。唐初,僧、尼、道士、女冠都归鸿胪寺管理,“鸿胪卿之职,掌宾客及凶仪之事”。①(唐)李林甫:《唐六典》卷18《鸿胪寺》,陈仲夫点校,北京:中华书局,1992年,第505页。可见,虽自唐高祖起帝室就将老子视为自己的祖先,但在实际政治运作中,道教仍主要被当作郊庙礼节与生死仪事等礼宾事务,与佛教地位相同。但这一状况在唐高宗时发生了变化。高宗首先在“(乾封元年)二月己未,次亳州。幸老君庙,追号曰太上玄元皇帝,创造祠堂”。②(后晋)刘昫等:《旧唐书》卷5《高宗本纪》,第90页。成为第一位为老子实封帝号的皇帝,并在《追尊玄元皇帝制》中重申:“粤若老君,朕之本系。……冀崇追远之怀,用申尊祖之义。”③(宋)宋敏求:《唐大诏令集》卷78《典礼》,洪丕谟、张伯元等点校,上海:学林出版社,1992年,第399~400页。之后,又于仪凤年间下敕:“道士自今宜隶宗正寺,可班诸王之次。”④《混元圣纪》卷8,《道藏》(第17册),第858页。宗正寺是专掌天子族亲属籍的机构,将女冠归入宗正寺,也就意味着她们从一般的信教人员变成了李唐皇室的本家,这一敕令不仅再次确定了老子的宗室身份,也极大地提升了女冠的地位。到玄宗时,这一制度被固定下来,“开元二十五年(737年),敕以为‘道本玄元皇帝之教,不宜属鸿胪。自今已后,道士、女道士并宜属宗正,以光我本根’”,⑤(唐)李林甫等:《唐六典》卷16《崇玄署》,第467页。虽然此后于“天宝二载(743年),以道士隶司封”,⑥(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷48《百官志三》,第1253页。但司封的职责仍是“掌邦之封爵”,⑦(唐)李林甫等:《唐六典》卷2《司封郎中》,第37页。“皇之枝族及诸亲、内外命妇告身及道士、女冠等”。⑧(唐)杜佑:《通典》卷23《职官五》,典一三六。也就是说,自高宗后女冠拥有了皇家身份。但身份获得的另一面就是唐廷加强了对女冠的控制,将其纳入世俗化的管理体系中。葛兆光曾说:“当王朝进入一统时代,国家空前的强盛的时候,它对于意识形态与宗教信仰的控制力也在强化中,在盛唐的道教史中可以看到,国家权力一方面相当广地延伸到各地区,一方面相当深地渗透到了道教内部。”⑨葛兆光:《最后的屈服:关于开元天宝时期的道教》,见荣新江主编:《唐代宗教信仰与社会》,上海:上海辞书出版社,2003年,第21页。对此,道教积极响应,努力改变自身混乱的结构,将“常使无欲,救度众生”的思想渗透于日常生活中,使自己更趋礼制化,以更好地匹配皇家系统,满足其统治欲求。因此,女冠法服教义化在一定程度上也是对唐廷管理女冠制度变化的一种回应。

总之,道教自身的发展趋势和现实的政治变化是推动女冠法服教义化变革的两大原因。在此时道教戒律已趋完备但实际遵循受阻的现实下,张万福积极改革,利用神仙信仰将法服与道教教义相结合,赋予各部分以具体的教化寓意。如此,女冠法服就从区分女冠群体与其他群体的外用品,变成了女冠修炼的教化品,以及道教教义的宣传品,由之前初步确立的女冠制度到此时的更加完善与发展,而且道教借教化思想的传播也进一步强化了对女冠的思想和行为控制。而此时唐廷对女冠的管理机构也从最初的鸿胪寺改为宗正寺,这就意味着女冠从一般的信教人员变为了李唐皇室的本家。身份的变化,使得道教必须加强适应这种世俗化的管理,于是在使女冠法服从最初的被迫迷惑变为主动自觉的执行过程中,张万福尤其强调无欲度化思想,这不仅有利于自身混乱局面的改观,也更强化了道教本身与世俗权力的联系。

三、固定——仪式形成

为使这种教化寓意深入人心,实际传播于个体女冠,到唐后期,逐渐发展出入道授受法服的仪式,但因史料缺乏,无法确知这种仪式究竟始于何时,但至晚到北宋哲宗时期,这种仪式已基本完备并成文流传。

贾善翔是北宋初期著名道士,尤重科仪戒律的传播与实施,曾于亳州上清宫讲解《太上洞玄灵宝度人经》,①参见《历世真仙体道通鉴》卷51《贾善翔》,《道藏》(第5册),第399页。他所编集的《太上出家传度仪》详述了当时道士出家受戒的礼仪程式,其中一重要环节即是授受法服。戒本虽成书于哲宗年间,但如此完备的仪式范本定然会有前期的积累过程,笔者推测仪式的雏形可能起于唐末,到宋初时编撰成文。

次保举师与脱俗衣,先着履。度师赞云:“汝先足蹑双履,永离六尘。经云:千里之行,始于足下。……愿汝一心奉道,履践灵坛。凡所行游,不步凶恶之地,常登法会,径陟仙阶。每遇二漏之时,即须改换。”

次系裙,度师赞云:“裙者,群也。以群统为意,群于道友,统以清净。……”

次着云袖,度师赞云:“轻剪黄云,裁成法服,上以衬霜罗之帔,下以统飞霄之裙,为中道之衣,不可须臾离体。”

次披道服,度师赞云:“道服者,乃天尊老君之法服也,真圣护持,人天赞仰。既沾于体,当自钦崇,可以灭三世之愆,尤可以令九先之超度。……”

次知磬举仙衣赞:“上界神仙服,天宝自然裳。轻盈六铢妙,佩服齐三光。愿今一披奉,逍遥不死乡。”

次顶簪冠,度师持于手中,赞云:“汝顶星冠。冠者,冠也,一身之上,最处崇高,总括众发,斗星灿烂,岳势巍峨,像列真之朝元,作三洞之妙士,不为臣妾,盖假于兹。……”②《太上出家传度仪》,《道藏》(第32册),第163页。

此时法服已然不同于初期的“自备”,而改由度师通过庄严的仪式授予。在这个过程中,从脱俗衣、着履、系裙、着云袖到披道服、顶簪冠,每一步骤均由度师亲正讲解其代表的宗教含义与教化功能。如此,中期发展成熟的法服教化思想也就通过礼仪的形式实际传授给了每个入戒的女冠,而这种仪式的不断进行也持续提醒着已经入戒的女冠。至此,意义具化成了“表演”,思想形象成了“身体”的表达,显然,表演形式相对于理论意义更易于施行,且这种固定化形式一经形成就会相对独立于社会思想的改变,因此,仪式较思想也更易被延续,以至传授法服的仪式一直保留至今。

法服由之前的含义赋予到此时固化为仪式,并不仅仅是道教传播发展的必然趋势,同时也是当时政治环境的必然要求。安史之乱以及随后的藩镇割据、农民起义,使中央王朝的权威骤然下降,道教对皇权的“卫护”作用也随之受到质疑,整个道教思想的可信性也难免令人生疑,以至一些地方官员擅自破坏道观,如永泰元年(765年):

英义为政,严暴骄奢,不恤士卒,众心离怨。玄宗之离蜀也,以所居行宫为道士观,仍铸金为真容。英义爱其竹树茂美,奏为军营,因徙去真容,自居之。③(宋)司马光编著,(元)胡三省音注:《资政通鉴》卷224《唐纪四十》,北京:中华书局,1956年,第7187页。

为确保自己的正统地位,王室继续崇道政策,特别是黄巢起义爆发后,僖宗多次举行崇道活动,企图借助神灵来挽救危亡的唐王朝,而道教徒们也积极造势,晚唐道士杜光庭《皇帝为老君修黄箓斋词》云:“今则方命师徒,将平凶丑,犹资道力,俾殄枭巢;借丰隆列缺之威,扫凿齿贪狼之族。”④(清)董诰等编:《全唐文》卷936《杜光庭》,北京:中华书局,1983年,第9741页。但这种种行为并无多少成效,907年朱温篡唐建梁,由此进入五代。在这一社会动荡、思想遭疑,甚至道观都无法得到保障的时代背景下,如何延续已有成果并继续为皇室服务就成为此时道教发展面临的首要难题,而仪式化无疑是这一问题的最好解答。首先,它将思想凝结成固定的言语,在特定的场合赋予明确的表达,前期的成果就因此固化为程式化的套路,道士们只要认真履行步骤就可以将思想清晰地表达出来。其次,对官方的崇道活动来说,此时皇帝更需要的是借用道教的神圣性来体现自己的权威,延续王朝生命,而不是思想的创新。因此,神圣仪式的创立就成为必要。这一大的前提促使道教戒律各个环节都趋向仪式,其中也包括女冠法服。

综而述之,经过汉以来的发展,特别是魏晋南北朝时的大改革,到唐初期,女冠法服形制已基本确立完成,且终唐变化不大,其具体样式、颜色是道教宗旨的体现,其等级差别是道教体系不断完善以及现世品级制度不断发展的反射。女冠法服的确定标志着到这一时期女冠已开始成为区别男道士的独立群体,道教内部不仅在思想上更在实际修行中重视女冠与男道士的不同,女冠制度开始建立。随着社会的逐渐稳定以及李唐王室的保护、扶植,确保法服能够实际施行成为改革的重点,到张万福时,女冠法服各部被赋予了思想内涵,至此,法服不仅是区分群体不同的外在标识,更成为思想教化的承载物。而当教化思想渗入到衣食住行时,道教对女冠的控制也渐渐地深入到日常生活,达到了新的高度,同时,这也表明女冠制度的日趋完善。唐后期,社会动荡,道教发展受阻,为使之前的成果得以巩固和保持,授受法服仪式随之出现,至此,法服的教化思想被隐喻在具体可执行的仪式中。而仪式一经形成,就会相对独立于社会变化,以至成为一种习俗而被习惯性地遵守,在它的反复执行中,法服的教化寓意不断被唤醒,女冠的信仰教育也不断强化。且在此过程中,法服寓意传播由之前戒本的群体传播变成了仪式执行中个体间的口头传播,也就意味着道教对女冠的管理从群体变为了个体,控制也随之更加深入。因此,唐代女冠法服从最初的确定形制,到中期的教化结合,再到宋初的仪式固化,这个过程实际就是在女冠群体逐渐壮大的时代,道教通过构建日常秩序强化对女冠认同控制的过程。同时,这一演变过程也体现着道教与现实政治的互动关系。李唐王室标榜老子为皇室先祖,以显示政权的神圣性与合法性,道教界予以积极回应,与唐室建立了紧密联系。随着高宗时老子帝位的确立,女冠管理机构也由管理宾客凶仪的鸿胪寺转为了掌管天子族亲属籍的宗正寺,女冠借以获得了皇家宗室身份。为响应世俗政权对女冠控制的加强,道教努力改造自身混乱的现状,特别强调将无欲度化思想与平日生活结合,而张万福本人特殊的经历也使得他的改革在一定程度上体现了唐廷的意愿。因此,法服此时的教义化也可说是道教与唐廷政策改变互动的结果。而到唐后期,由于中央权威下降,与之密切联系的道教也因此失去了原有的公信力。在这一社会动荡期,为使原有成果继续延续并适应王室频繁的崇道造势活动,在这种大趋势下,女冠法服的授予逐渐仪式化。因此,唐代女冠法服的演变之路不仅透视着道教自身的发展轨迹,也展现了道教与当时政治、社会的互动过程。

The Evolution of the Daoist Priestess Robes in Tang Dynasty

The Tangdynastywas an important period ofthe development ofDaoismand the independence ofDaoist Nuns,which was definitelypresented byfemale Daoists’robes.Through the evolution of the Daoist Priestess Robes,we can not only figure out the route of Daoism evolution,but also the mutual influence ofDaoismand politics.There existed three major stages oftransformation during the Tang dynasty.In the preliminary phase,the shapes of female Daoists’robes were mainly fixed.In the medium-term,all parts of robes were given certain significances,becoming doctrinizm.From the late period of Tang dynasty to the early morning of the Song dynasty,the meanings of the Daoist robes were applied by the form of body performance,resulting in the ceremony with conferment of robes.This evolution process was the process of strengthening the identification offemale Daoists through dailyorders in the inner ofthe Daoism,and an interactive process of Daoism and political reality,such as the change of management organization and the decline ofthe central authority.

TangDynasty,Female Daoist,The Robes,Evolution

K24

A

0457-6241(2017)06-0039-09

2017-01-10通过对个别字句的考证,一致认为道藏本已根据现世情况对原本作了改编,成书较敦煌本稍晚,是后人借金明七真之名①《上清三尊谱录》曰:“第三度师,真人曰:即兆应金明七真是也……身长八丈,身相金容宝耀,同焕十方。”(《道藏》卷3,第262页)《上清众经诸真圣秘》曰:“金明氏,讳七真字,属金相桐明玉国九真卿。”(《道藏》卷6,第699页)且吉冈义丰、小林正美、大渊忍尔、柳存仁等学者也认为此处“金明七真”是托名神灵,而不是真人姓名。的整理本,其下限也不会晚于8世纪初,②福井康顺认为,最终成书是在隋代(参见福井康顺:《上清経について》,《密教文化》(4 8·4 9·5 0),1 9 6 0年,第5~1 8页。)常志静(Florian C.Reiter)和蔡雾溪(Ursula-Angelika Cedzich)则考证是在初唐(参见Kristofer Schipper and FrancisusVerellen,“Dongxuan lingbao sanding fengdao keijie yingshi(洞玄灵宝三洞奉道科戒营始)”,in Kristofer Schipper and FranciscusVerellen edited,The Taoist Cannon:A Historical Companion to the Daozang(道藏通考),volume1,Chicago:The University of Chicago Press,2004,pp. 451~453.)赵益指出,道藏本至少不会晚于8世纪初(参见赵益《六朝隋唐道教文献研究》,第178~188页)。另据唐玄宗时奉敕撰《一切道经音义妙门》由此引其文,陈国符判定此文在唐代业已行世。③参见陈国符:《道藏源流考》,北京:中华书局,1963年,第6页。综合学术界的观点大体可得:一、道藏本《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》是据较早期的已存文本,并依据当世情况整理编辑而成,至晚成书于唐玄宗时即盛唐以前;二、初唐时此经已为人所知,并适用于道教礼仪中。因此,初唐时期女冠的法服形制就可从《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》中窥之一二。

王丽娜,中央民族大学历史文化学院博士研究生,主要从事隋唐五代史研究。

【责任编辑:杜敬红】

——小林正美“新范式道教史”述评