精心设问有效讲评

葛军

摘 要: 作业讲评课是高中物理教学中十分常见的一种课型,要提高作业讲评课的教学效果,需要教师调动学生参与到教师的讲评中,积极思考教师所讲评的内容。本文通过“问错在什么地方、问解题思路和方法、问物理过程与情景分析、问总结提高”四个设问点的选择归纳,以期提高作业讲评课的教学效果。

关键词:作业讲评 问题设计 有效设问

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2017)01-0208-02

作业讲评课是高中物理教学中十分常见的一种课型,它是教师批改完作业,引导学生对作业进行分析归纳与总结反思,是强化学生认知结构的过程。由于题目学生课前已经做过,许多教师习惯采用自己讲学生听的这种方式来讲评。这样的作业讲评课,由于学生处于被动接受状态,思维量很小,教学效果一般不大好。要提高作业讲评课的教学效果,需要教师调动学生参与到教师的讲评中,积极思考教師所讲评的内容。

提问,是一个调动学生参与课堂教学的十分有效的手段,作业讲评课也不例外。因为心理学表明,提问能使人产生一种怀疑、困惑、焦虑、探索的心理状态,这种心理状态能驱使个体积极思维、不断地提出问题和解决问题。西方学者德加默曾提出:“提问得好即教得好”。就课堂教学来说,这个观点与我的教学经验完全相符合。因此,物理作业讲评课在什么地方提问,如何提问,深刻地影响着讲评效果。本文就物理作业讲评课的设问点作一个研究探讨。

一、问错在什么地方

学生解题错误,最常见的是概念和规律运用错误,或分析过程不够严谨造成的。对于这种情况,教师平淡地指出错误,远不如这样操作效果好:教师在黑板上展示出错误,然后与学生一起找出错误。而且,这样做还能照顾到没有犯这种错误的同学,因为他们没有经历错误,仅仅指出错误,对他们的教学效果不好。

【案例1】ab是长为L的均匀带电细杆,P1、P2是位于ab所在直线上的两点,位置如图所示。ab上电荷产生的静电场在P1处的场强大小为E1,在P2处的场强大小为E2。则以下说法正确的是( )

A.两处的电场方向相同,E1>E2 B.两处的电场方向相反,E1>E2

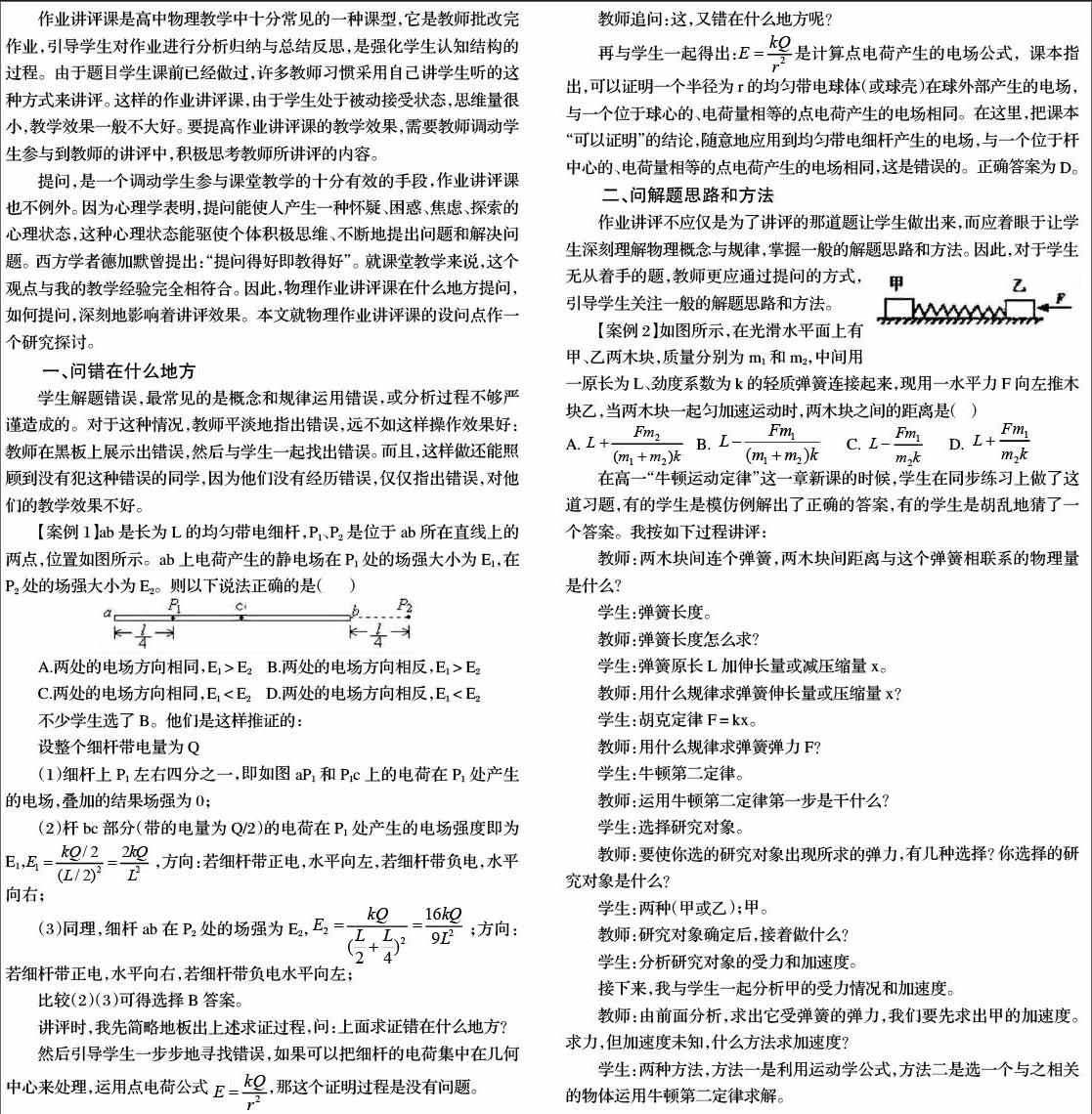

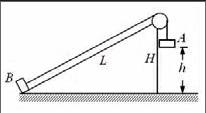

C.两处的电场方向相同,E1 不少学生选了B。他们是这样推证的: 教师追问:这,又错在什么地方呢? 再与学生一起得出: 是计算点电荷产生的电场公式,课本指出,可以证明一个半径为r的均匀带电球体(或球壳)在球外部产生的电场,与一个位于球心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同。在这里,把课本“可以证明”的结论,随意地应用到均匀带电细杆产生的电场,与一个位于杆中心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同,这是错误的。正确答案为D。 二、问解题思路和方法 作业讲评不应仅是为了讲评的那道题让学生做出来,而应着眼于让学生深刻理解物理概念与规律,掌握一般的解题思路和方法。因此,对于学生无从着手的题,教师更应通过提问的方式,引导学生关注一般的解题思路和方法。 【案例2】如图所示,在光滑水平面上有甲、乙两木块,质量分别为m1和m2,中间用一原长为L、劲度系数为k的轻质弹簧连接起来,现用一水平力F向左推木块乙,当两木块一起匀加速运动时,两木块之间的距离是( ) 在高一“牛顿运动定律”这一章新课的时候,学生在同步练习上做了这道习题,有的学生是模仿例解出了正确的答案,有的学生是胡乱地猜了一个答案。我按如下过程讲评: 教师:两木块间连个弹簧,两木块间距离与这个弹簧相联系的物理量是什么? 学生:弹簧长度。 教师:弹簧长度怎么求? 学生:弹簧原长L加伸长量或减压缩量x。 教师:用什么规律求弹簧伸长量或压缩量x? 学生:胡克定律F=kx。 教师:用什么规律求弹簧弹力F? 学生:牛顿第二定律。 教师:运用牛顿第二定律第一步是干什么? 学生:选择研究对象。 教师:要使你选的研究对象出现所求的弹力,有几种选择?你选择的研究对象是什么? 学生:两种(甲或乙);甲。 教师:研究对象确定后,接着做什么? 学生:分析研究对象的受力和加速度。 接下来,我与学生一起分析甲的受力情况和加速度。 教师:由前面分析,求出它受弹簧的弹力,我们要先求出甲的加速度。求力,但加速度未知,什么方法求加速度? 学生:两种方法,方法一是利用运动学公式,方法二是选一个与之相关的物体运用牛顿第二定律求解。 教师:你选择哪个方法?为什么? 学生:选择方法二,因为题目没有运用运动学公式的信息。 然后与学生一起求出正确答案B。 不难看出,上述过程是教师通过提问的方式,让学生经历了根据题目条件按逻辑想到正确答案的一条一般思路,这个一般思路正是需要学生真正掌握的。 三、问物理过程与情景分析 物理习题总是把条件设置在一定的具体过程和情景中,求解物理习题实际上是把物理过程和情景分析清楚,把设置在其中的物理条件提取出来,然后运用物理概念和规律推证出结论的过程。因此,严谨地分析清楚物理过程和情景,应让学生形成思维习惯。这一点,教师应在每一次作业讲评中加以引导。 【案例3】如图所示,光滑斜面的长为L=1m、高为H=0.6m,质量分别为mA和mB的A、B两小物体用跨过斜面顶端光滑小滑轮的细绳相连,开始时A物体离地高为h=0.5 m,B物体恰在斜面底端,静止起释放它们,B物体滑到斜面顶端时速度恰好减为零,求A、B两物体的质量比mA:mB。

在高一第二学期期末复习时,学生做了这道练习。不少学生用牛顿第二定律得出了正确的答案,不少学生乱用机械能守恒定律得出了错误答案。我按如下过程讲评:

教师:求力学题一般是两条路径:一是牛顿第二定律与运动学公式连用;二是能量。你读题结束后,凭感觉选择哪条途径?为什么?

学生:第二条途径。因为题目条件中不涉及时间因素,一般用能量的方法求解比较简单。

教师:我们先把题设的物理过程与情景分析清楚。题目中A、B两个物体,经历的物理过程可分为几个阶段?每个阶段受哪些力?

学生:两个阶段:第一阶段是A落地前,A加速上升,B加速下降,两者加速度大小相同;第二阶段是A落地后,静止,B減速上升,第一阶段的末速度就是第二阶段的初速度。

教师:在第一个阶段中,单独取B或A为研究对象,机械能守恒吗?为什么?

学生:B不守恒,绳拉力做功;同样,因为绳拉力对A做功,机械能也不守恒。

教师:把A、B和绳作为一个整体,在第一阶段中机械能守恒吗?为什么?

学生:守恒。因为绳对B做的正功与绳对A做的负功绝对值相同,代数和为零。换个角度说,系统的机械能没有和其他形式的能量进行转化,所以守恒。

教师:B在第二阶段中机械能守恒吗?为什么?

学生:守恒。这个阶段B受重力与斜面的支持力作用,支持力不做功,只有重力做功,满足机械能守恒的条件。

教师:这里的过程与情景都清楚了,具体大家应该可以解了。

最后得出mA:mB=3:1的正确答案。

四、问总结提高

对学生来说,题目做错了或不会做,在知道正确的推证后应反思,自己为什么做错?为什么不会做?也就是说应总结解题经验。这一步花的时间一般不多,对提高解题水平作用却极大。虽然学生的解题经验,需学生自己总结才会提高,但教师在习题讲评课中需要时常与学生一起总结,对学生有示范和引导作用。

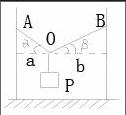

【案例4】如图,两竖直固定杆间相距4m,轻绳系于两杆上的A、B两点,A、B间的绳长为5m。重G=80N的物体p用重力不计的光滑挂钩挂在绳上而静止,求绳中拉力T。

在高一新课的单元测验前,学生做了这道练习。大多数学生做不出正确答案。我按如下过程讲评:

教师:绳子AO的拉力大小与绳子BO的拉力大小有什么关系,为什么?

学生:两绳子拉力大小相等,因为AOB是同一条绳子。

教师:角度α和β的大小有什么关系?为什么?

学生:角度α和β的大小相等,从力的平行四边形中可以推出。

教师:为了能够求出绳子的拉力T,我们还需要求出角度,我们如何求解角度α或β呢?

学生:OB反向延长,根据数学知识,得出cosβ=0.8。

接下来同学们自行求解,得出正确答案T=66.7N。

然后,我说:没有总结就没有提高,这道题很多同学做不出来,现在你们已经知道正确推证,反思一下:做不出来的原因是什么?

学生无声。

教师:我认为,你们做不出来有两个可能。一是不知道这里的α与β是相等的。不知α和β相等的原因是什么,是不会想左右两边绳的连接是滑轮连接模型还是打结模型?二是不会问:求α或β这个条件在什么地方?

教师追问:由这道题的解题挫折,我们可获得两点经验,一是当遇到绳子连接时我们要搞清滑轮模型还是打结模型;二是当我们解题遇到困难时,要回去审题,看看有没有求解需要的题设条件。

类似地,前述【案例1】我都还问了一个问题:我们总结一下,下次怎样才能做到不犯类似的错误?对于【案例1】的总结:公式成立条件要熟记于心,运用公式时先要判断有没有满足公式成立条件,这一点要形成解题的思维习惯。

总之,让学生深刻理解物理概念和规律,掌握解题的思路和方法,形成良好的解题思维习惯,是物理习题教学的目的,也应是教师作业讲评的目的。教师应针对学生作业的具体情况,在讲评过程中通过提问的方式把学生带入对物理概念规律,解题思路和方法,良好的解题思维习惯的思考。这样做,虽然比直接讲多化了一点时间,但效果提高了,这个时间花得值。

参考文献

[1]张楚煜.浅谈高中物理作业讲评的优化策略. [J].物理教学探讨,2014 (6).期.

[2]吴炳光.高中物理作业讲评的 “四点注意”.[J]课程教学研究, 2015 (12).