鄱阳湖退田还湖圩区土地返耕利用的研究

杨 柳,江 丰,谢正磊,王军邦,廖富强,齐述华

(1.江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室/地理与环境学院,江西 南昌 330022;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

鄱阳湖退田还湖圩区土地返耕利用的研究

杨 柳1,江 丰1,谢正磊1,王军邦2,廖富强1,齐述华1

(1.江西师范大学鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室/地理与环境学院,江西 南昌 330022;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

研究目的:通过分析鄱阳湖退田还湖圩区中耕地利用变化,探讨退田还湖政策实施后的双退圩区的土地返耕现象。研究方法:通过多时相卫星遥感影像解译和农户调研相结合,确定退田还湖圩区耕地利用方式的变化特征,结合种粮群体、种粮意愿和粮食生产效益等方面的调查,阐述鄱阳湖水文情势的变化、惠农政策和退田还湖政策等对耕地利用的影响。研究结果:(1)退田还湖政策实施初期,大量耕地转为湿地,但2010年后大量还湖的土地被返耕;(2)连片耕地经营主体以种粮大户为主,主要种植双季稻;零散耕地主要由受教育程度低的留守妇女或老人耕种,以单季稻种植为主;(3)鄱阳湖区洪水风险下降,圩区耕地质量优良,是双退圩区耕地返耕的自然原因;从事小规模农业生产的主体难以从事其他行业,是圩区返耕的主要社会原因;(4)耕地承租流转,规模效益催生种粮大户,促进退田还湖圩区中耕地返耕,甚至导致大量湿地被围垦。研究结论:有必要重新审视鄱阳湖圩区“退田还湖”政策,修订双退圩堤的确定标准,确立双退圩区返耕的合法性。

土地利用;退田还湖;土地返耕;鄱阳湖;遥感

1 引言

鄱阳湖地区围湖造田历史悠久[1],形成规模庞大的圩田[2],这些圩田土壤深厚而肥沃,构成鄱阳湖平原粮食生产基地的重要组成部分,对保障国家粮食安全发挥了重要贡献。1998年长江流域范围的特大洪水,对长江中下游圩区人民的生命和财产造成了重大损失。为了根治水患、维护人民的生命财产安全,中央政府在长江中游启动了“平垸行洪、退田还湖、移民建镇”工程(总称退田还湖工程)。作为生态治理工程的重要组成部分,退田还湖工程的实施显著增加湿地范围、强化了湖泊的调蓄洪水能力。

目前,针对政策实施对湖区人民生产与生活[3-4]、鄱阳湖区土地利用变化[5]、鄱阳湖蓄洪能力[6]以及退田还湖生态补偿机制[7]等方面都已经开展了大量研究。新世纪以来,受长江上游水库群、鄱阳湖流域上游水库群的调蓄作用、河道与湖泊采砂和全球气候变化等的共同影响[8],鄱阳湖洪水位下降,湖区洪水灾害风险显著降低[9-10],退田还湖圩田存在普遍的返耕现象。在耕地资源保护成为中国基本国策[11]、国家粮食安全面临威胁的背景下[12],有必要对长江中下游退田还湖圩区的耕地返耕现象开展定量评价,对滨湖圩区的政策实施成效进行客观评估。尽管有些研究人员根据光学遥感获取的光谱植被指数的季节变化特征,对鄱阳湖区农业耕地粮食种植制度开展了大量的研究[13-15],但还没有针对退田还湖区土地返耕的规模和驱动力的研究。本文拟以鄱阳湖退田还湖圩区为研究对象,重点以遥感提取圩区土地利用,结合农户问卷调查、访谈录音等,分析退田还湖圩区土地返耕的时间和规模,并从自然环境变化和社会因素分析土地返耕的原因。

2 研究区概况

鄱阳湖位于江西省北部,处于长江中下游的南岸,是长江最主要的蓄洪湖泊之一。鄱阳湖承接流域内赣江、抚河、信江、饶河、修水5大江河及清丰山溪、博阳河、漳田河、潼津河等区间来水,经调蓄后由湖口注入长江。受东亚季风性气候和湖盆地形的影响,鄱阳湖每年4—9月为丰水期,10月—莅年3月为枯水期,鄱阳湖水位变化悬殊。

中国历史上发生几次中原人口南迁,南迁人口泽水而居,导致鄱阳湖周边人口增加,季节性淹没的滩地被大量围垦[1]。随着人口增长和耕地需求的提高,20世纪70年代初提出的“以粮为纲,向荒湖要粮”政策,鄱阳湖周边围湖造田活动非常活跃。据统计,1954—1995年,鄱阳湖区围湖造田面积达1300 km2;1998年鄱阳湖区有大小圩堤564座,保护面积达4180 km2[16],使鄱阳湖平原成为中国著名的“鱼米之乡”和重要的商品粮油基地[13-14]。

1998年长江流域特大洪水后,根据退田还湖工程实施规划和鄱阳湖区实际情况,退田还湖被分为“退人又退田”的“双退”和“退人不退田”的“单退”两种模式。退田还湖政策的实施,要求双退圩堤保护的耕地需要彻底的还湖、还湿,以增加鄱阳湖蓄洪库容,提高湖泊调蓄洪水能力,并从湿地生态功能的保护角度,提高鄱阳湖的湿地生态系统服务功能,因而,从政策层面否定了双退圩堤内开展种植、养殖的合法性。随着中国种粮直补等农业补贴政策的实施,农民种粮的生产积极性得到提高,此外,国家鼓励耕地转租、促进农业生产规模经营等政策的引导,对鄱阳湖区双退圩堤中的土地利用方式产生了显著影响。

3 数据与方法

3.1 圩堤数据

鄱阳湖周边圩堤数据来自中国科学院地理所,该数据依据江西省水利厅1999年主持编制的《江西省圩堤图集》(内部资料),结合1998年4月3日的Landsat TM卫星影像、参照湖区1∶5万地形图对圩堤边界进行目视解译,并根据湖区退田还湖的实施情况,在ArcGIS平台下,完成鄱阳湖区较大的圩堤分布制图(图1,封三)。

同时,根据实地走访定位和当地乡镇干部对圩堤的描述,利用Google Earth平台获取的高分辨率光学遥感影像,勾绘鄱阳湖周边主要的双退圩堤边界和范围,确定了38座双退圩堤的位置和范围(图1),这些圩堤主要分布在永修县、星子县、湖口县和都昌县的滨湖和滨河地区,保护面积共约2567 hm2。

3.2 圩区土地利用遥感调查

鄱阳湖区1995年、2000年、2005年和2010年4期秋冬季Landsat卫星遥感影像下载于美国地质调查局地球观测与科学中心(http: //glovis.usgs.gov/),经几何纠正和投影转换(WGS84 坐标系UTM 投影),根据实地调查了解的双退圩区土地利用方式,通过目视解译将38个主要的双退圩区土地利用方式分为:耕地、林地、水域、滩地(包括泥滩和草滩)和建设用地5种,统计5个年份38个双退圩堤中各类土地利用方式的面积变化;此外,利用Google Earth平台中2015年的高空间分辨率卫星遥感影像,对38个圩堤的土地利用现状进行目视判读分为耕地、林地、水域、滩地和建设用地5种地类。

3.3 土地利用方式的实地调查

鄱阳湖周边38个双退圩区分布零散,调查区域跨度较大。实地调查时间为2015年1月16日—2015年1月22日。通过设计调查问卷,重点关注退田还湖政策在双退圩区的实施情况、双退圩区返耕情况、返耕主体、返耕驱动因素、返耕主体的利益述求、农民生计和存在的问题等方面,调查对象以圩区具有一定文化知识的村干部为主,收集有效调查问卷33份;同时针对村干部介绍的圩堤情况,以录音访谈方式走访当地居民,整理录音资料。由于双退圩区的居民点已经撤离,年轻人多已经外出务工,接收访谈的对象主要是受教育程度较低、从事农业生产的留守老人和妇女。

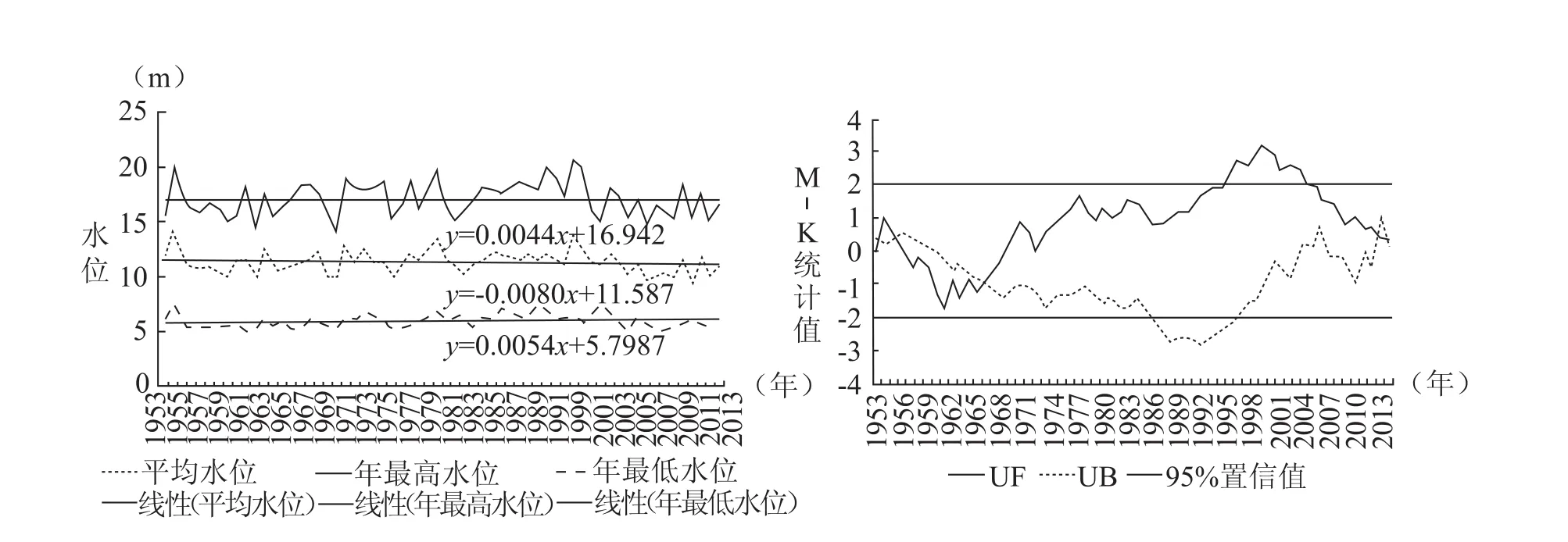

3.4 水位数据及洪水位变化趋势分析

星子水位站观测水位与鄱阳湖水面面积的关系较为紧密[17],本文收集1954—2014年星子水位站逐日观测水位,统计历年最高水位的变化,并利用Mann-Kendall趋势检验方法,确定鄱阳湖年最高水位的突变时间。Mann-Kendall检验方法是一种非参数统计检验方法,变量可以不具有正态分布特征,监测范围宽、定量化程度高,适用于水文变量的趋势分析和突变型检验[18]。

4 结果与讨论

4.1 退田还湖政策实施以来双退圩区土地利用

根据1995年、2000年、2005年、2010年4期秋冬季Landsat卫星遥感影像目视解译的湖区土地利用和Google Earth平台中提供的2015年高空间分辨率影像解译的双退圩区土地利用(图2,封三),统计38个主要双退圩堤中的各类土地利用面积(图3)。图2和图3表明,38座双退圩堤中土地面积3122.89 hm2,耕地1789.65 hm2,占57.3%,水域897.5 hm2,林地84.78 hm2,滩地280.35 hm2,以及建设用地70.61 hm2;政策实施初期,大量耕地被政策性还湖还湿,双退圩区耕地面积显著减少;在21世纪初期,由于退田还湖政策刚实施不久,鄱阳湖洪水位的下降趋势不明朗,1998年和1999年洪水灾害还记忆犹新,因此2000—2005年的圩区返耕现象不突出;受2010年鄱阳湖较高的洪水位的影响,尽管免除农业税、种粮直补等惠农政策已经实施,双退圩区的返耕不明显,2000—2010年耕地面积比较平稳;2010年之后,鄱阳湖双退圩区的返耕面积显著增加;双退圩区的耕地面积与水域面积呈现明显的此消彼长,而其他用地类型所占比例较小。

根据2015年1月份开展的实地调查可以发现:(1)双退圩区的土地被大量用于粮食生产(图4(a)),特别是以东风圩、西庄联圩为代表的双退圩堤,拥有大面积、连片、地势平坦的耕地,主要由种粮大户承租,以种植双季稻为主,这与闫慧敏等[15]的研究结果一致;不连片的小块耕地主要由当地的留守妇女或老人耕种,以种植单季稻为主(图4(b));有的双退圩区土地被用于大棚蔬菜生产(图4(c));(2)有些双退圩堤周边被工程化,用于珍珠养殖(图4(d)),相对低洼的区域往往被用于水产养殖(图4(e));(3)河村细圩近年修建了广阔路面,甚至大片土地被规划为乡镇广场建设用地(图4(f));(4)尽管1998年以来国家严格控制湿地围垦造地,但近期鄱阳湖湿地呈现出新一轮的围垦造地势头(图1)。如黄湖蓄洪圩北侧的“三湖”湿地被围垦面积达552.8 hm2(图5);廿四联圩东侧新近围垦面积达803.69 hm2;东风圩北侧新近围垦面积35.87 hm2。

图4 鄱阳湖典型双退圩区的用地现状Fig.4 Land use types in several abandoned polders around Poyang Lake

图5 近期不同年份的“三湖”被围垦的卫星影像纹理对比图Fig.5 The texture of images in different years showing the reclaimed wetland in Sanhu sublake

4.2 双退区农业返耕的驱动力

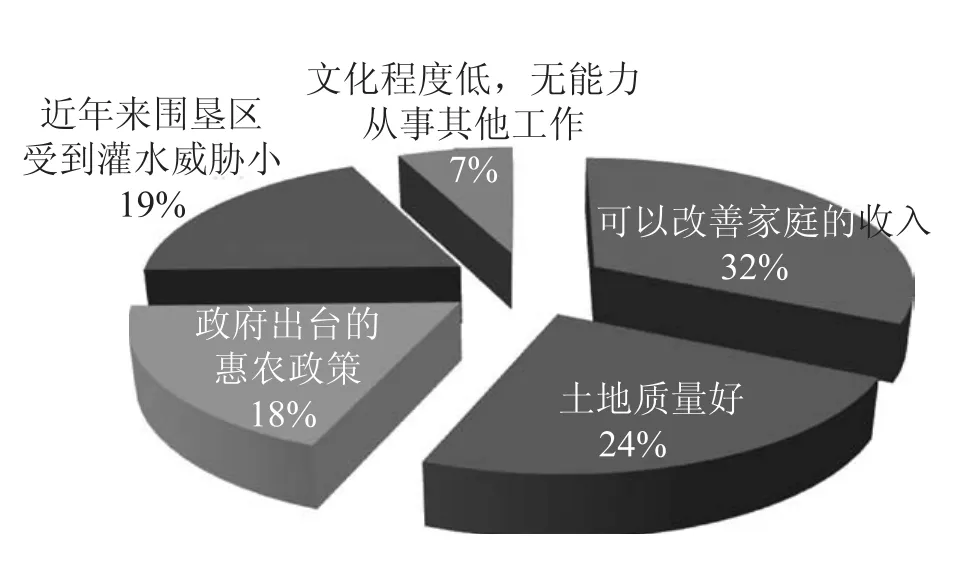

通过33份调查问卷分析表明(图6),促使双退圩区土地重新被用于耕种的原因主要有鄱阳湖区的洪水风险降低、圩区耕地质量高等自然原因,以及当地农民生计困难、从业主体受教育程度低、国家惠农政策的实施等社会原因。

4.2.1 自然驱动因素 双退圩区耕地质量好,以及近年来鄱阳湖洪水灾害风险降低是驱动双退圩区附近的农民继续使用双退圩区耕地的主要自然原因。鄱阳湖周边双退圩区的土壤母质主要是“五河”上游冲积物,颗粒吸附携带大量营养元素,经过长期的水稻种植,形成肥沃的潜育水稻土或潴育水稻土[19]。但这些区域的农业生产长期以来受洪水、内涝等水患灾害的影响。随着长江上游三峡水库蓄水调控[9-10]、湖泊河道采砂[8],导致(长)江(鄱阳)湖水量交换关系的变化,新世纪以来鄱阳湖洪水位、平均水位和低枯水位都呈现下降的趋势(图7),由M-K突变检验可以看出鄱阳湖年度最高水位在21世纪初期开始呈现下降趋势(图7),在鄱阳湖圩区开展农业生产活动的洪水灾害风险显著降低,促使大量双退圩区的土地重新被留守妇女、老人耕作。

4.2.2 社会因素 根据鄱阳湖双退圩区返耕的驱动因素调查表明,当地农民生计困难、从业主体受教育程度低,难以从事其他替代产业以及国家惠农政策的实施等社会因素,是当地居民重返双退圩区开展农业生产活动的主要原因。

图6 双退圩区土地复垦原因的调查统计Fig.6 Driving forces for reclaimation in the abandoned polders around Poyang Lake

图7 鄱阳湖星子水文站年度特征水位变化及年度最高水位的M-K突变检验Fig.7 The annual characteristical lake level in Poyang Lake from Xingzi gauging station and M-K interuption test

退田还湖圩区本来所赖以生存与发展的自然资源基础较为薄弱,加上退田还湖政策实施而失地耕地,圩区农民的生计问题一直备受关注[20-21]。尽管为解决退田还湖移民的生计问题,确保移民“移得出,稳得住,能发展,不返迁”,政府采取“恢复与发展结合,当前与长远结合,治穷与致富结合,治标与治本结合”的发展策略,但从目前的实际情况来看,还是普遍存在返迁,开展农业生产的情况。

随着中国城市化和工业化进程的推进,大量农村青壮年劳动力从农村流向城市,导致中国农业劳动力“空心化”及“老龄化”问题日益严重[22]。从事农业生产的主体是受教育程度较低的留守妇女、老人或体弱多病的年轻人,该群体普遍难以从事其他的替代产业。根据调查,鄱阳湖双退圩区的返耕主体年龄大于49岁的占92%,并以种植单季稻为主,农产品用于农户自主消费。随着农业税的全面免除,在个别乡镇,双退圩区中种植水稻的农户能够得到50—60元/亩的种粮补贴,尽管补贴标准低于基本农田种粮补贴的额度,但一定程度上被基层政府认可在双退圩区返耕的合法性。

长期以来,中央支持土地适度规模经营,鼓励土地逐步向种田能手集中,鼓励土地流转制度创新。随着农村土地经营权流转机制的完善,耕地的流转率逐年提升。适度规模经营产生的规模效益催生一批种粮大户,种粮大户已逐渐成为农业生产的主力[22]。在鄱阳湖双退圩区中,拥有大面积、连片、地势平坦的双退圩区(如东风圩和西庄圩),耕地往往由地方政府统一租借给种粮大户经营,这些土地以双季稻种植为主。适度的规模经营产生的规模效益甚至推动了新一轮的围湖造地的势头。

5 结论与建议

本文通过多时相卫星遥感影像解译和农户调研相结合,确定退田还湖圩区耕地利用方式的变化特征,结合种粮群体、种粮意愿和粮食生产效益等方面的调查,阐述鄱阳湖水文情势的变化、惠农政策和退田还湖政策等对双退圩区返耕的影响,得到以下结论:

(1)退田还湖政策实施初期,大量耕地转为湿地,但2010年后大量还湖的土地被返耕;(2)连片耕地经营主体以种粮大户为主,主要种植双季稻;零散耕地主要由受教育程度低的留守妇女或老人耕种,以单季稻种植为主;(3)鄱阳湖区洪水风险下降,圩区耕地质量优良,是双退圩区耕地返耕的自然原因;从事小规模农业生产的主体难以从事其他行业,加上国家实施的种粮直补、免除农业税等惠农政策是圩区返耕的主要社会原因;(4)耕地承租流转,规模效益催生种粮大户,促进退田还湖圩区中连片、平坦的耕地被流转给种粮大户经营,甚至导致大量湿地被围垦。

针对退田还湖政策实施以来,鄱阳湖双退圩区土地利用现状、鄱阳湖水文环境发生显著变化的事实、当地弱势农民生计困难的现实以及国家耕地资源的稀缺等背景,提出以下政策:

(1)确立部分双退圩区返耕活动的合法性,落实圩堤的修葺资金。尽管受极端厄尔尼诺现象的影响,2016年鄱阳湖流域降水量超常,鄱阳湖水位达到了21.38 m,部分双退圩堤被洪水淹没,仍然有必要面对双退圩区返耕现象普遍的事实,同时考虑到鄱阳湖洪水文情势的改变,有必要从村民的生计考虑、从精准扶贫的需要出发,重新审视“双退圩堤”的设定标准,确立部分双退圩区返耕种植的合法性。在确立返耕合法性的基础上,应落实圩堤的修葺资金,完善圩区基础水利设施建设,保障圩区农业生产活动。

(2)落实双退圩区的耕地种粮补贴政策。退田还湖政策的实施,政策层面否定双退圩区农业生产的合法性,目前圩区中的粮食生产享受种粮补贴缺乏了法理基础。尽管调查中发现部分乡镇对双退圩区种粮有少量补贴,却也远低于正常标准,在确立返耕合法性的基础上,有必要进一步落实种粮补贴政策。

(3)引导圩区耕地流转。2004年国家颁布的《关于深化改革严格土地管理的决定》提出土地流转政策,是家庭联产承包经营制之后的一次重大的土地政策变革。退田还湖政策的实施之初,圩区青壮年劳动力大量向城镇迁移,形成圩区开展规模经营的人文环境。耕地转租给种粮大户,实施规模经营,能够显著提高复种指数和土地利用效率。

(4)遏制鄱阳湖湿地新一轮的围垦,严格执法,提高湿地保护力度。受近年洪水风险降低、规模经营效益可观等的驱动,近期鄱阳湖湿地新出现的围垦区域,这些区域的湿地生态系统服务功能非常显著,是典型的越冬候鸟栖息的草滩和浅水区,因此,有必要严格执法,提高湿地保护的力度。

(References):

[1] 吴金娣. 唐宋鄱阳湖地区的经济开发[J] . 上海师范大学学报,1997,(1):43 - 50.

[2] 刘沛林. 历史上人类活动对长江流域水灾的影响[J] . 北京大学学报(哲学社会科学版),1998,35(6):144 - 151.

[3] 宋金平,张同升. 长江中游退田还湖地区农业劳动力转移特征与途径[J] . 地理研究,2003,22(1):123 - 130.

[4] 王强,黄河清,郑林,等. 鄱阳湖区农户经济行为变化对农业系统脆弱性的影响——基于农户问卷调查的实证研究[J] . 自然资源学报,2010,25(3):511 - 521.

[5] 孙传谆,甄霖,王超,等. 生态建设工程对鄱阳湖区域土地利用/覆被变化的影响[J] . 资源科学,2015,37(10):1953 - 1961.

[6] 姜鲁光,封志明,于秀波,等. 退田还湖后鄱阳湖区洪水调蓄功能的多情景模拟[J] . 资源科学,2010,32(5):817 - 823.

[7] 韩鹏,黄河清,甄霖,等. 基于农户意愿的脆弱生态区生态补偿模式研究——以鄱阳湖区为例[J] . 自然资源学报,2012,27(4):625 - 642.

[8] 江丰,齐述华,廖富强,等. 2001—2010年鄱阳湖采砂规模及其水文泥沙效应[J] . 地理学报,2015,70(5):838 - 845.

[9] Feng L, Hu C M, Chen X L, et al. Assessment of inundation changes of Poyang Lake using MODIS observations between 2000 and 2010[J] . Remote Sensing of Environment,2012,121:80 - 92.

[10] Liu Y B, Wu G P, Zhao X S. Recent declines in China’s largest freshwater lake: trend or regime shift?[J] . Environment Research Letters, 2013,8(1):14010 - 14019.

[11] 雍新琴,张安录. 基于粮食安全的耕地保护补偿标准探讨[J] . 资源科学,2012,34(4):749 - 757.

[12] 李腾飞,亢霞. “十三五”时期我国粮食安全的重新审视与体系建构[J] . 农业现代化研究 ,2016,37(4):657 - 662.

[13] 李文叶,姜鲁光,李鹏. 2001—2010年鄱阳湖圩区水稻多熟种植时空格局变化[J] . 资源科学,2014,36(4):809 - 816.

[14] 刘影,肖池伟,李鹏,等. 基于Landsat影像的鄱阳湖平原水稻主产区水稻熟制动态监测[J] . 自然资源学报,2016,31(12):2086 - 2098.

[15] 闫慧敏,黄河清, 肖向明, 等. 鄱阳湖农业区多熟种植时空格局特征遥感分析[J] . 生态学报,2008,28(9):4517 - 4523.

[16] 齐述华,顾中宇,Daniel Brown,等. 基于数字高程模型的鄱阳湖淹水范围制图研究[J] . 武汉大学学报(信息科学版),2010,35(7):857 - 862.

[17] 李鹏,封志明,姜鲁光,等. 鄱阳湖天然湖面遥感监测及其与水位关系研究[J] . 自然资源学报,2013,28(9):1556 - 1568.

[18] 刘贵花,齐述华,朱婧瑄,等. 气候变化和人类活动对赣江径流影响的定量研究[J] . 湖泊科学,2016,28(3):682 - 690.

[19] 刘建业,秦泰毓,郭锦荣,等. 鄱阳湖圩区湖泥田的供肥性能及施肥效果[J] . 江西省科学院院刊,1984,2(2):12 - 19.

[20] 于秀波,张琛,潘明麒. 退田还湖后替代生计的经济评估研究——以洞庭湖西畔山洲垸为例[J] . 长江流域资源与环境,2006,15(5):632 - 637.

[21] 傅春,林永钦. 鄱阳湖退田还湖移民生计资产调查分析[J] . 南昌大学学报(人文社会科学版),2009,40(3):77 - 82.

[22] 陈聪,曹光乔. 江西省种粮大户经营规模扩张制约因素研究[J] . 中国农机化学报,2016,37(11):185 - 188.

(本文责编:陈美景)

Study on Land Reclamation around Poyang Lake in the Abandoned Farmland in the Context of the Policy for Converting Farmland to Lake

YANG Liu1, JIANG Feng1, XIE Zheng-lei1, WANG Jun-bang2, LIAO Fu-qiang1, QI Shu-hua1

(1. Key Laboratory of Poyang Lake Wetland and Watershed Research, Ministry of Education/School of Geography and Environment, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China; 2. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China)

The objective of the paper is to investigate the effects of implementing the policy for Converting Farmland to Lake(CFL)by analyzing land use change in the cultivated paddy, and to explore the driving factors of reclamation in the abandoned lake polder. The methods include multi-temporal satellite images interpretation and household questionnaire survey. The results showed that: 1)at the beginning of the CFL policy implementation, a large number of cultivated land were converted to wetland, but the wetland was converted to farmland after 2010; 2)the farmland with large scale was mostly rented by the large farmer and was mainly used to plant double cropping rice, while the fragmental farmland was mostly usedto plant single cropping rice by the local elders and women; 3)the driving factors of reclamation in the abandoned lake polder varied. The flood risk in Poyang Lake region has decreased and farmland in the abandoned polder was fertile, becoming the natural factors, and the farmers engaged in small-scale agricultural were not competent for other jobs, becoming the social factors; 4)farmland transfer and the economies of scale fostered the large farmers, impelling land reclamation in the lake area and even inducing the wetland occupation. It is necessary to re-examine CFL policy around Poyang Lake, revise the standard of defining completed return levee and establish the legitimacy of replanting in the returned polder.

land use; converting farmland to lake; reclamation; Poyang Lake; remote sensing

F301.24

A

1001-8158(2017)03-0044-07

10.11994/zgtdkx.20170315.133322

2016-08-31;

2017-02-28

国家自然科学基金项目(41261069);江西省重大生态安全问题监控协同创新中心资助项目(JXS-EW-00)。

杨柳(1996-),男,江西萍乡人,硕士研究生。主要研究方向为农业遥感应用。E-mail: 378172630@qq.com

齐述华(1973-),男,江西婺源人,博士,教授。主要研究方向为地学遥感应用。E-mail: qishuhua11@163.com