清代的碑、帖之争与书法谱系的变革

李祥俊

清代的碑、帖之争与书法谱系的变革

李祥俊

(北京师范大学 哲学学院、价值与文化研究中心,北京 100875)

碑、帖之争是清代书法发展的显明特征,帖指的是王羲之以来的书法传统,碑则分为先秦秦汉篆隶书碑刻和以魏碑为主的北朝楷书碑刻两大类,帖派书法的延续、先秦秦汉碑刻篆隶书法的复兴、北朝碑刻书法的兴盛,三者相互交织、递进,共同构成清代书法发展的演进趋势。碑、帖之争拓展和变革了中国书法的谱系,使清代书法呈现出诸体兼备的繁荣局面,但碑派书法的兴起在某种程度上弱化了以情感抒发为根本的书法艺术创作旨趣,使清代书法在艺术境界上缺乏真正的突破。

帖派传统;先秦秦汉碑刻;北朝碑刻;书法谱系

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章,梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”,这是南宋诗人卢梅坡的《雪梅》诗,用它来比喻贯穿清代书法发展历程的碑、帖之争是很合适的。清代书法发展可以从总体上归纳为崇帖与尊碑的两种倾向,但这两种倾向之间既有冲突也有融合,大致可以划分为帖派书法延续、先秦秦汉碑刻篆隶书法复兴、以魏碑为主的北朝碑刻书法兴盛三个相互交叉又相互衔接的阶段。碑、帖之争不仅给清代书法发展带来内在的动力,同时也拓展和变革了中国书法的谱系,使魏晋以降即逐渐衰落的篆书、隶书得以复兴,同时也使与王羲之以来的正统书法不同的北朝碑刻书法得以显现,改变了中国书法自然演进的脉络,开出了书法史上诸体兼备的新局面。

一、碑、帖之争与清代书法的演进趋势

清代书法的最大特点是碑派书法的兴盛,而与碑派书法相对应的则是帖派书法。要理解清代书法发展的实质内涵,就需要理解什么是碑、什么是帖,尤其是要在清代碑、帖之争的历史大背景下理解什么是碑、什么是帖,不止于此,我们还应该跳出来,从整个中国书法发展的历史大背景下去理解什么是碑、什么是帖。只有这样,我们才能真正理解碑、帖之争的意义,也才能真正理解清代书法在中国书法史上的地位。

原初意义上的碑、帖都是就书法作品呈现的现实载体而言的,沙孟海先生曾经对此作过说明,“古代的碑都是先用朱笔写在石面,然后依朱照刻。他们写的目的专为了刻。帖的底本则是通常手札、散绢零纸,原来并非为刻石而写,后世为保存和推广流传,才选它摹勒上石。前者统称为‘碑’,后者统称为‘帖’,性质完全两样。但作为后世学习书法的范本,两者是一致的(怀仁集王羲之字的《圣教序》、大雅集王羲之字的《兴福寺碑》,这类碑刻,名义是碑,实质是帖,那是例外)”[1]。碑、帖之间在书法艺术上并没有本质的区别,就像沙孟海先生所举例的怀仁集王羲之字的《圣教序》就无所谓是碑是帖了。如果结合历史上碑、帖的具体存在形态作细致分析的话,则可以排比出一些碑、帖之间的差别,比如碑在历史上出现早,偏于实用目的,往往用大字书写,多为正体的篆书、隶书、楷书,而帖则是后起的,偏于欣赏目的,往往以小字为主,以行草书为主等。

但我们考察清代碑、帖之争中的观点,就会发现情况更为复杂,其中碑、帖都被赋予了更多文化内涵。碑、帖的含义都是在书法史背景下被赋予的,即碑是相对于帖而言的,而帖则是指宋代以来对以王羲之、王献之为代表的正统书法的传承、研习,其典型标志是宋代《淳化阁帖》以来的刻帖传统,形成了所谓“帖学”,它给后人学习书法提供了极大的方便,但同时又限制了后人学习书法的视野。清代碑、帖之争中的帖从形式上看指的是宋代以来的刻帖,从内容上看主要是王羲之以来的书法传统,包括小楷书、行草书以及少量的章草书等,其中尤以行草书为根本,在刻帖的影响下,宋元明时期的书法主体是行草书,与这种刻帖相对的碑主要指的石刻文字以及金属铭刻文字,它包括上古三代的金石铭文,秦汉篆隶书碑刻,也应该包括典范形态的唐代楷书碑刻。但就清代碑帖之争的实际来看,碑一般不包括唐代典范楷书的碑刻作品,而主要指的是书写篆书、隶书的先秦秦汉碑刻和书写楷书的魏碑等北朝碑刻,后来逐渐引申到先秦金石文字等。

我们将清代碑、帖之争中碑、帖的含义加以归纳,可以说帖包括以二王书法为主的宋代以来的刻帖和唐代典范楷书的碑刻,碑则包括先秦秦汉的篆隶书碑刻和以魏碑为主的北朝碑刻这两类。即清代碑、帖之争中的帖派书法实际包括的是以王羲之、王献之为代表的早期楷书系统和以颜真卿、柳公权为代表的后期楷书系统,这几乎是把魏晋以降的正统书法一网打尽。而碑派书法指的是在魏晋以降的正统书法之外的书法传统,可以分为两类,一类是楷书系统形成之前的先秦秦汉碑刻篆隶书,一类是楷书系统形成之后的以魏碑为主的北朝碑刻楷书。通过对清代碑、帖之争中碑、帖含义的归纳,可以说它的实质并不在于是以金石碑刻的形式出现还是以宋代淳化阁帖那样的形式出现,而是有其特定含义的,这需要放到中国书法发展史的大背景中去考察才能看得清楚。中国书法的发展在早期是与字体的发展同步的,而魏晋以降楷书系统形成后,书法的发展主要是在楷书系统内部展开,其中以王羲之为代表的早期楷书系统和以颜真卿、柳公权为代表的后期楷书系统是其主要的存在形态。而清代碑派书法的崛起,正是针对着这种由篆隶书发展到楷书、再由早期楷书系统发展到后期楷书系统的书法正统而发的,它就是要打破这种正统的书法谱系,一方面复兴先秦秦汉的篆隶书系统,另一方面也是更主要的一个方面就是要树立以魏碑为主的北朝碑刻书法在楷书系统中的源头地位,从而打破“书圣”王羲之所代表的传统的书法正统。

从这样的视角来看,清代的碑、帖之争可以概括为相应的两个层面:1)帖派书法与先秦秦汉碑刻篆隶书法的争胜,这种意义上的争是外在的,尊碑实际上是对楷书系统之外的早期汉字书写传统的发扬光大,而篆书、隶书等的复兴正可以打破魏晋以降楷书系统形成后书法谱系日益单调的局面;2)帖派书法与以魏碑为主的北朝碑刻楷书的争胜,与之相应的还有帖派书法中的行草书与碑派书法尤其是北朝碑刻影响下的行草书的争胜,这种意义上的争是内在的,尊碑实际上是在传统的以王羲之为代表的早期楷书系统和颜真卿、柳公权为代表的后期楷书系统之外另立新统,把楷书系统演进史上被历史淘汰了的书写方式、书法风格重新树立起来,从而对传统的两大楷书系统形成直接冲击。上述两个层面的碑、帖之争相互联系又有所区别,从时间维度上看,这两个层面的碑、帖之争是递进的,即清代前期的碑、帖之争主要体现为帖派书法与先秦秦汉碑刻篆隶书法的争胜,而到了乾嘉以降的清代后期的碑、帖之争则主要体现为帖派书法与以魏碑为主的北朝碑刻及其影响下的行草书的争胜,只是这种划分在历史上是错综交织的,难以用时间性的阶段截然分开。因此,我们从碑、帖之争的维度看,可以从帖派书法的延续、先秦秦汉碑刻篆隶书法的复兴、以魏碑为主的北朝碑刻书法的兴盛这三个方面来把握清代书法发展的内在脉络。

二、帖派书法的延续与变异

清代是由东北地区的满族入主中原建立的少数民族政权,作为统治阶层的满族贵族是军事上的征服者,而在文化上却是一个被征服者,包括书法在内的传统文学艺术形式都得到了统治阶层的重视和提倡,但统治阶层在所重视和提倡的书法流派、风格上却有自己的选择。由满族贵族建立的清王朝在伦理、政治上信奉与施行的是中国传统中最保守的部分,它需要的是通过包括书法在内的文艺培养民众对清王朝的忠心,明清之际王铎、傅山等人的行草书高扬人的主体性、情感性的发展趋势被阻遏,而传统书法中精致典雅的风格得到推崇,如康熙皇帝喜欢董其昌的书法,乾隆皇帝喜欢赵孟頫的书法,宋明以来的帖派书法有选择性地得以延续并有所发展。

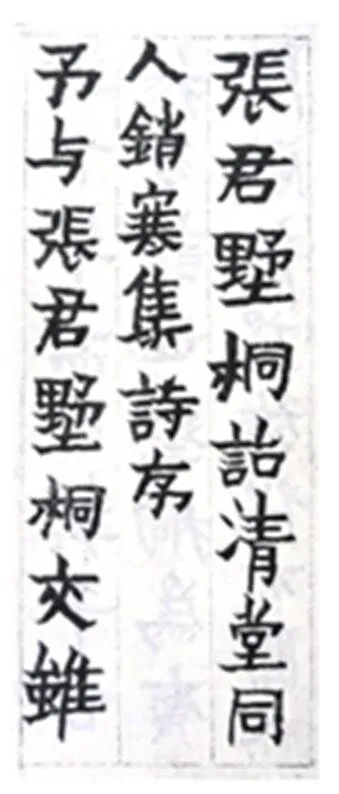

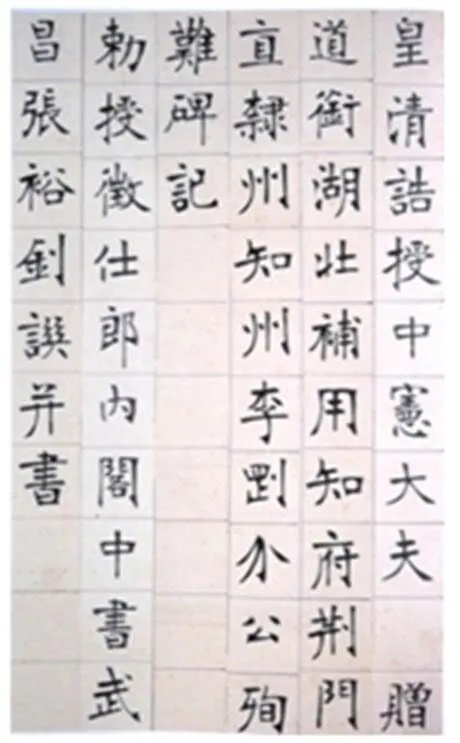

受到社会政治总体背景的限制,尤其是受到帝王个人喜好的导引,清代前期有成就的书法家大多以明代末年董其昌等人精致典雅的书风为基础,进一步吸收帖派书法中的一些名家如宋代的米芾、元代的赵孟頫等人的风格,形成一种温润中求跌宕的书风,其中成就较高的当推张照。张照(1691-1745年),字得天,号泾南等,江苏娄县(今上海松江)人,他的书法继承晚明董其昌以来的帖派书法传统,但他又不限于学习董其昌的书法,而是上溯颜真卿、米芾等人,结构安排上从容洒脱,笔法上方圆并用,虽没有米芾书法的纵肆变化,但却更显稳重、清雅,是帖派书法的本色,也是文人士大夫书法的本色,如他书写的对联(见图1)。张照的书法得到康熙、乾隆等帝王的褒赞,启功先生曾对张照书法的风格及其为何得到帝王褒赞作了细致入微的评论,“有清八法,康、雍时初尚董派,乃沿晚明物论也。张照崛兴,以颜米植基,泽以赵董,遂成乾隆一朝官样书风。盖其时政成财阜,发于文艺,但贵四平八稳。而成法之中,又必微存变化之致,始不流为印版排算之死模样。此变化也,正寓于繁规缛矩之中,齐民见其跌宕,而帝王知其驯谨焉”[2]。

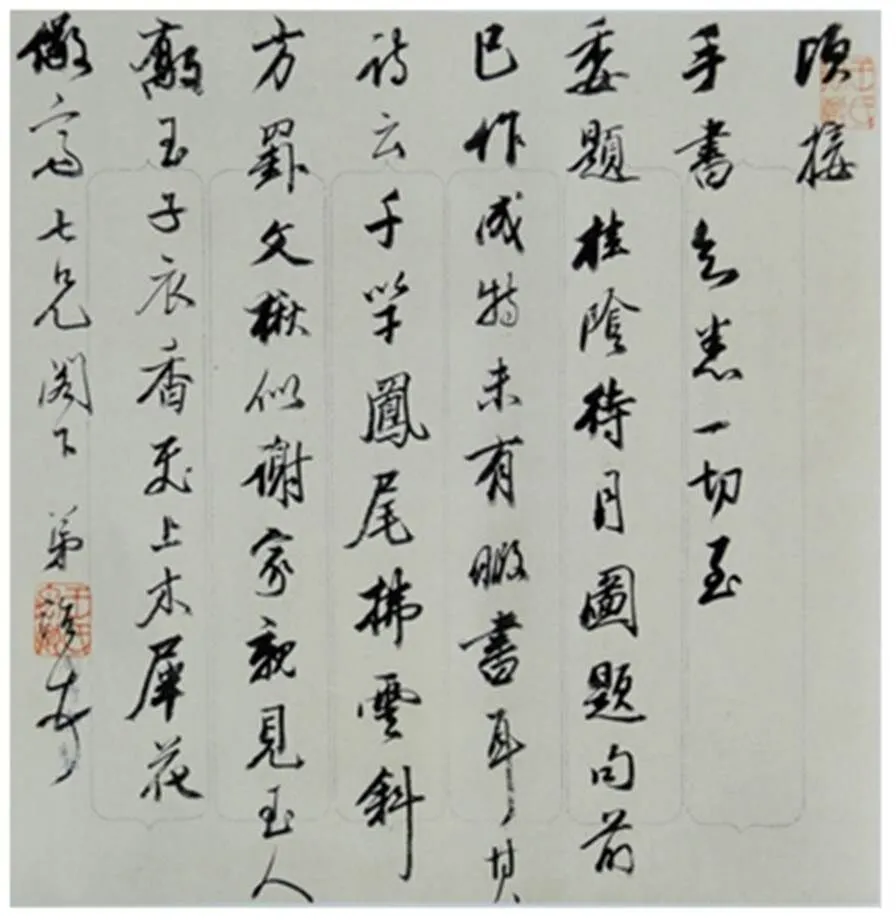

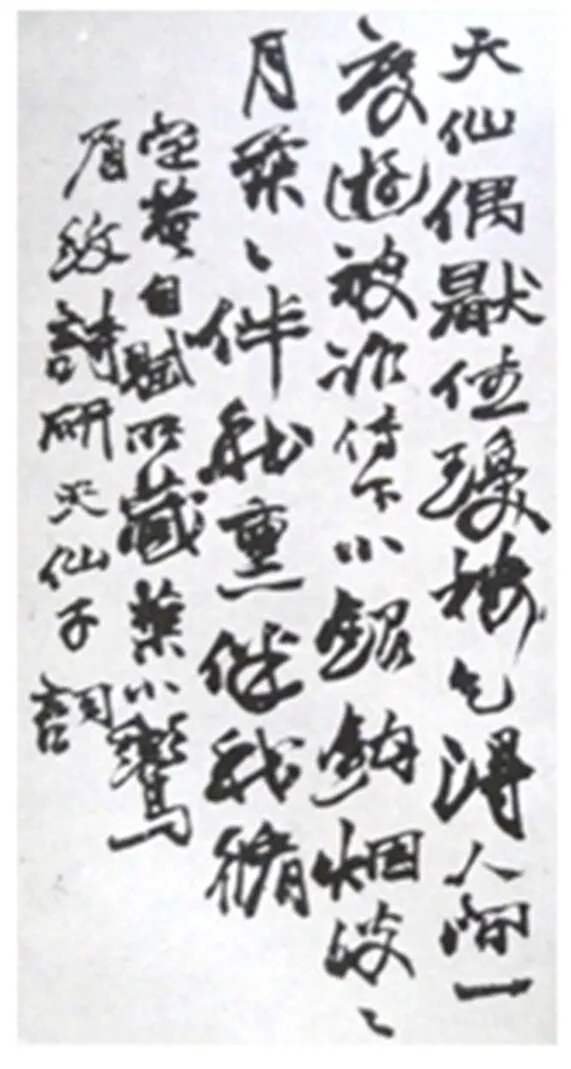

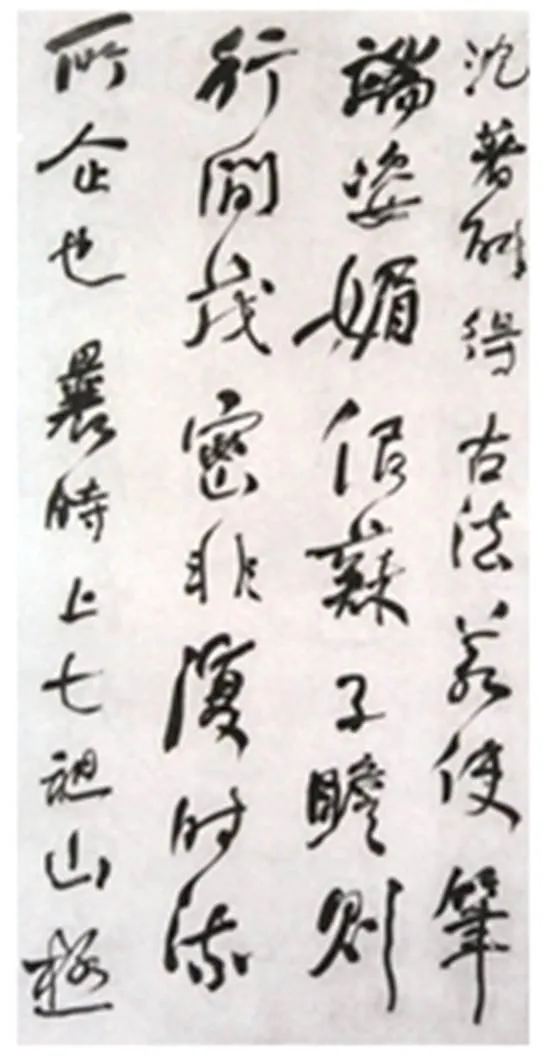

清王朝在康熙、雍正、乾隆时期达到鼎盛,社会稳定、经济发展,包括书法等文化艺术也开始出现繁荣景象,继张照之后在帖派书法上取得较大成就的当首推刘墉。刘墉(1719-1804年),字崇如,号石庵等,山东诸城人。刘墉出身豪门,家族势力庞大,其父刘统勋是乾隆朝的大红人,官至宰相,而刘墉本人也官至宰相,在和乾隆皇帝、权臣和珅等超级大玩家的权力游戏中笑到了最后。刘墉是清代帖派书法的代表,有人誉其为清代帖派书法的集大成者,其主要成就在小楷书和行草书上。刘墉的小楷书取法钟繇的笔法和字形,但又充实以颜真卿的内在筋骨,显得沉稳敦厚,他的行草书以颜真卿、苏轼为基础,而又有自己的新创造,而他的大字书法更能体现其书法中雄强、浑厚的一面,真所谓力能扛鼎、八风吹不动。分析刘墉书法,其点画在表现形式上追求内在的力度,线条变化丰腴浑厚、圆中寓方,而又尽量呈现出自然不做作的态势,真所谓绵里裹铁。据传说他使用的是硬毫笔,这就更加难能了,字结构上以稳定为准,呈现出团块状,有不可撼动之势,单个字形不求美观,而显慌率随意,但整体上却有一种沉稳阴骘的气势,如他书写的《行草书册》(见图2)。刘墉死后清王朝给他的谥号是“文清”,可是从他的书法里面读出来的是“浊”“浑”与“深不可测”。与刘墉同时称誉书坛的还有王文治、翁方纲、梁同书等人,其中王文治的成就较高。王文治(1730-1802年),字禹卿,号梦楼,江苏丹徒人。王文治的书法同样取法帖派名家,以董其昌的书法为基础,同时受到南宋书法家张即之等的影响,用笔尖锋入纸,转折骨节明显,虽清雅洒脱,但难免薄弱之弊,如他书写的《行书手稿》(见图3)。

图1 张照书写的对联

图2 刘墉的《行草书册》

图3 王文治的《行书手稿》

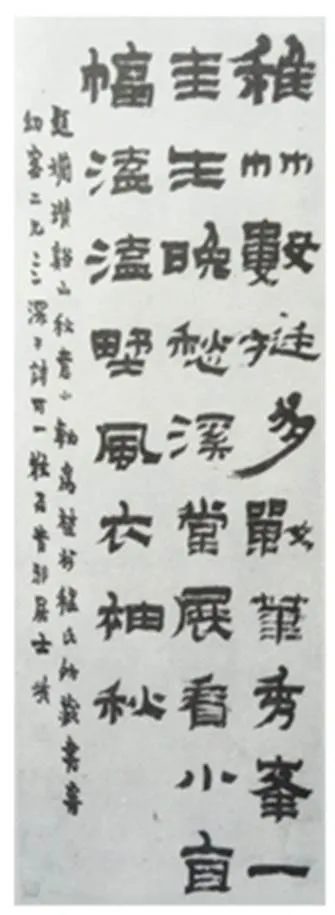

以张照、刘墉为代表的帖派书法讲究精致典雅、温柔敦厚,这些都代表了朝堂书法的审美情趣,而在民间、市民文化层面,帖派书法则以变异的方式得到了发展,这就是以金农、郑燮为首的“扬州八怪”的出现。金农(1687-1763年),字寿门,一字司农,号冬心先生、稽留山民等,浙江仁和(今浙江杭州)人。金农在书法上志向很大,倡导新理异态,对“书圣”王羲之也有批评,他的隶书追踪汉碑,是清代碑派书法的先行者之一,他的楷书自创一格,把毛笔当刷子用,故意以呆板的笔法、结构营造一种笨拙而出奇的风格,号称“漆书”,已开后期碑派书法取法魏碑之先河,如他书写的《消寒诗序册》(见图4)。郑燮(1693-1765年),字克柔,号板桥,江苏兴化人。郑燮的书法以行书见长,自称是“六分半书”,至于“六分半”指的是什么意思,他自己和后人都有多种解说,但多故弄玄虚,在某种程度上他的“六分半书”和金农的“漆书”一样,都是“作秀”和商业广告的噱头。就郑燮行书风貌分析,是把隶书、楷书、行书的笔法、结构等融合起来,所谓“混搭”“跨界”,如他的《行书册页》(见图5)。“扬州八怪”中的其他一些人物在书法上也各有特色,其中黄慎的草书博采帖派书法传 统而出以画家的谋篇布局、章法节律,典雅而奔放,艺术成就很高。

图4 金农的《消寒诗序册》

图5 郑燮的《行书册页》

清代的扬州因盐务、漕运、丝织等的因素而成为东南经济、文化中心,甚至也成为当时全国性的经济、文化中心,这就为书法艺术等的发展提供了丰厚的土壤,在这一点上,它和明代中后期的苏州非常相似。以金农、郑燮为首的所谓“扬州八怪”,他们出身各异,但都在扬州出售书画,适应商人和市民阶层的审美趣味而盛行一时,在这一点上,他们和“吴门书派”“吴门画派”也是相似的。但相比于“吴门书派”,“扬州八怪”在书法艺术上更多市井气而少文人气,刻意做作而缺乏自然意味。清代扬州的经济发展可能超过了明代的苏州,但就书画艺术而言,“扬州八怪”却难以超越“吴门”诸子。清代初年的著名史学家全祖望在评价金农时说:“吾友钱塘金君寿门,畸士也。”[3]这个“畸”字生动地刻画出金农等“扬州八怪”的生存态度和他们在艺术上左冲右突欲变而不知变的困境,也生动地刻画出了这些“畸士”后面的君主专制主义等级社会下畸形市民社会的审美趣味。

清王朝在康熙、雍正、乾隆等所谓“盛世”之后,帖派书法日趋保守、僵化,而碑派书法的兴盛则进一步加剧了帖派书法的衰微,但王羲之以来悠久的帖派书法传统仍然为一般士大夫阶层所学习、欣赏。一方面,一些书法家坚持帖派书法传统,像清代后期学习王羲之而得其清雅温润的梅调鼎,其作品可以媲美明代“吴门书派”的王宠,而学习欧阳询、颜真卿、柳公权等唐代典范楷书更是代不乏人,像晚清名臣林则徐、祁隽藻、翁同龢等人都是其中的佼佼者。而在另一方面,碑派书法兴盛后,碑、帖融合逐渐成为发展趋势,尤其是在行草书领域,帖派书法的影响始终占据主导地位。

三、先秦秦汉碑刻篆隶书法的复兴

清代前期在帖派书法延续历史传统继续占据书坛主导地位的同时,碑派书法已开始崭露头角,这既与清代初年的社会政治、学术思想背景相关,也是书法发展大趋势的必然反映。清代书法不能接受明代末年书风的自然演进,王铎、傅山所代表的那种浪漫主义、突出个体性的书法精神是专制主义的敌人,这是从价值观上讲的。而从事实上看,明代书法在两大楷书系统中左冲右突,一再呈现出轮回式的发展,可以说是老调子已经唱完。清代书法正是在这个背景上展开的,它一方面有选择地接受明代书法中相对重视法度综合而又不突出个体情性的董其昌一派书风,另一方面,又开始系统地回归楷书系统形成之前的先秦秦汉的篆书、隶书。

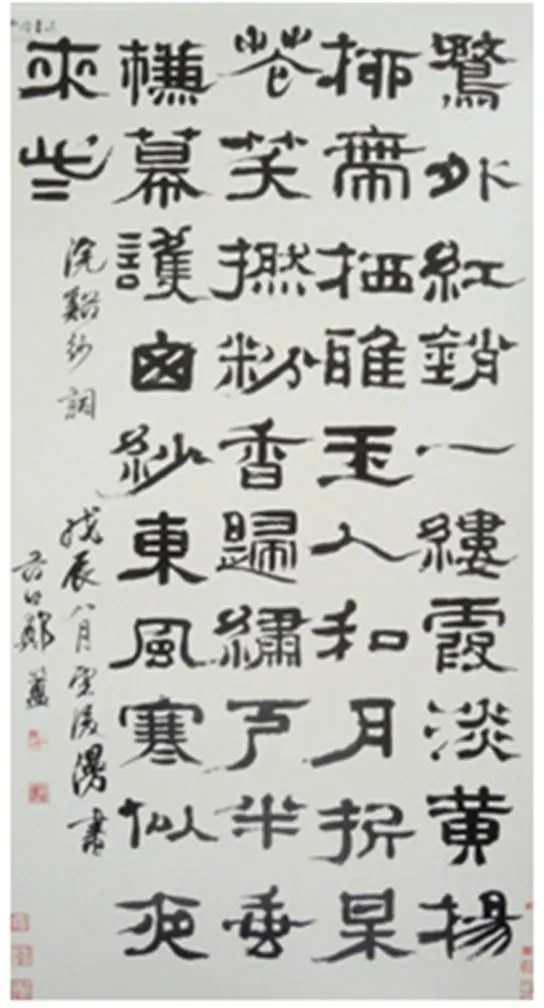

清代前期的一些帖派书法名家已经开始尝试研习篆书、隶书,如傅山本是明末清初行草书的杰出作家,但他喜欢写古文奇字,尽管他书写的篆书、隶书从艺术水平上说没有超越宋元明以来的米芾、赵孟頫、文徵明等人,从文字学上说也有不合规范之处,但毕竟是开风气的尝试。与傅山大致同时,专门以隶书名世而取得较大成就的有郑簠。郑簠(1622-1693年),字汝器,号谷口,上元(今江苏南京)人,他浸淫汉代碑刻隶书数十年,喜欢到各地寻访汉碑,他的隶书中仍然掺杂有楷书的笔法、结构特点,但就其精品而言,如他书写的《浣溪沙词中堂》(见图6),相比于宋元以来的隶书作品已经接近汉代隶书的气息了。金农是“扬州八怪”的领头人物,但他已经表现出逸出王羲之以来正统书法的审美倾向,他继承郑簠以来的传统,效法以《华山庙碑》为代表的汉代碑刻隶书,同时也吸收了帖派书法运笔、结构的特点,如他书写的《题画诗轴》(见图7),线条飘逸生动,结构富有装饰性,在隶书艺术上取得了很高成就。

图6 郑簠的《浣溪沙词中堂》

图7 金农的《题画诗轴》

除了社会政治原因和书法发展自身原因之外,清代碑派书法的兴起还与清代学术思潮的转型相关。清代初年,以顾炎武为代表的一批遗民学者,把王守仁心学以至整个宋明新儒学看作是中原王朝覆灭的原因,主张回到经学,由此导致与经学相关的训诂学、考据学、历史学、文字学、音韵学等兴盛起来,这种学术风气在乾隆、嘉庆时期达到高峰。因其治学讲求考证,不追求义理的玄妙,被称为“朴学”;又因其推崇的学术是汉代经学,所以还被称为“汉学”。顾炎武等遗民学者回归经学的本意是要阐发儒学的淑世精神,批判宋明儒学的空疏,但回归经学所引带兴盛起来的文字学等却是非价值性、非思想性的,它和它的始作俑者的思想是相反的,但却适应了清王朝专制政治下士大夫的学术取向。朴学、汉学思潮下文字学、考据学等的兴盛,促进了对历代碑刻的搜求、研究,这自然地在书法领域产生了影响。一些著名的汉学家在隶书、篆书上也有很高的造诣,正是在这样的学术风气影响下,先秦秦汉篆书、隶书在清代得以复兴,并在乾隆、嘉庆时期达到巅峰状态,出现了邓石如、伊秉绶等杰出的书法家。

邓石如(1743-1805年),初名琰,字石如,号顽伯,因避嘉庆皇帝的名讳改以字行,更字顽伯,号完白山人等,安徽怀宁人,终身以布衣身份游学四方。邓石如家境不佳,年轻时靠外出为人书写谋生,他曾受到当时的著名书法家梁巘的指点,并得以博览、研习南京等地收藏家的先秦秦汉篆书、隶书碑刻,经过数十年的练习打下了极其扎实的书写功底。他的篆书在用笔上借鉴秦汉碑刻中的隶书笔法,突破唐代李阳冰以来的传统,在自然书写中展现出笔法的变化和结构的自然,如他的《题九成宫额篆书轴》(见图8)。邓石如在隶书上的成就更高,他的隶书作品线条厚重、结构沉稳,功力深厚,技法精能之极,如他的《赠甸园隶书轴》(见图9),其成就超越唐宋而直接秦汉。伊秉绶(1754-1815年),字组似,号墨卿、默庵,福建汀州宁化人,他是清初著名书法家刘墉的弟子。伊秉绶的书法以颜真卿为底子,借鉴汉代碑刻《张迁碑》《衡方碑》等,把篆书的凝重线条用到隶书创作中,注重字结构的形式构成,形成了一种简单、静穆、大气磅礴的风格,如他书写的《隶书六言联》(见图10),格调在邓石如之上。

图8 邓石如的《题九成宫额篆书轴》

图9 邓石如的《赠甸园隶书轴》

图10 伊秉绶的《隶书六言联》

邓石如、伊秉绶的篆书、隶书主要取法的是秦小篆和汉代碑刻隶书,后来的一些书法家在他们的基础上有所变化,也取得了很好的成就,但还有一些书法家则在他们的基础上更进一步,或者把视野拓展到甲骨文、金文、石鼓文等先秦古文字的研习,或者把视野拓展到章草等篆书、隶书的草体文字的研习,代表人物有清代末年的吴昌硕等人。吴昌硕(1844—1927年),原名俊,又名俊卿,字苍石、昌石、昌硕等,七十岁以后以字行,号朴巢、缶庐、缶道人、老缶、苦铁、大聋等,浙江安吉人,长期担任地方官员的幕僚,晚年寓居上海以鬻书画为生。吴昌硕的主要成就在对春秋战国时期《石鼓文》书法 的深入研习上。所临《石鼓文》(见图11),在原范本的基础上有所变化,字形上更趋长方,改平正结构为左低右昂,笔法上采厚重的中锋,讲求自然书写的意趣,显得生机勃勃。与吴昌硕大致同时,吴大澂擅长写金文,罗振玉写新出土的甲骨文,可以说是先秦秦汉篆隶书法复兴的进一步拓展。

四、以魏碑为主的北朝碑刻书法的兴盛

先秦秦汉碑刻篆隶书法在沉寂近两千年后终于在清代得到复兴,从而在王羲之以来的楷书系统的正统书法之外开拓出了一片新天地,只是这个意义上的碑、帖之争是外在的,两者之间可以相互补充,共同构成中国书法更加丰富多彩的新格局。但清代碑派书法的发展并不止于此,而是进一步由取法先秦秦汉碑刻篆隶书法转向取法以魏碑为主的北朝碑刻书法,引起了真正意义上的碑、帖之争,在清代书法发展以至中国书法发展史上掀起了巨大波澜。

图11 吴昌硕临《石鼓文》

乾隆、嘉庆时期,邓石如、伊秉绶等在篆书、隶书上取得重要成就,标志着尊崇先秦秦汉碑刻篆隶书法的趋势达到了高潮,这个意义上的尊碑从学术上讲是和作为“汉学”,尤其是汉代的“古文经学”思潮相应的,而从精神旨趣上,篆书、隶书复兴有汉人发潜德之幽光之意,可以说既符合清代初年那些反对清军入侵、维护民族文化的士大夫的精神追求,同时也符合其后一些力图避开清代严酷的文字狱而在历史文化中安身立命的士大夫的精神追求。但到了嘉庆后期、道光、同治时期,外忧内患中的清王朝如何变法自救成为时代主题。作为传统学术思想主导的儒家经学也开始由朴学、古文经学向主张社会变革的今文经学转型,包括书法在内的文学艺术领域也开始出现骚动,碑派书法从尊崇先秦秦汉碑刻篆隶书法向尊崇以魏碑为主的北朝碑刻书法转向成为趋势。而在这种碑派书法的转向中,理论走在了实践的前面,一些著名学者如阮元、包世臣等开始倡导尊崇北朝碑刻书法的思潮,并不断扩大影响,经过康有为等人的发挥,终于在清代末年达到极盛状态。

阮元(1764-1849年),字伯元,号芸台,江苏仪征人,曾担任两湖总督、两广总督、云贵总督等。阮元在学术上以汉学为本,注重金石学、文字学研究,爱好书法,晚年连续发表《南北书派论》《北碑南帖论》等,通过梳理书法史的方式来为北朝碑刻书法争名分。他认为,北朝碑刻书法与王羲之以来的正统书法都源自魏晋时期的早期楷书传统,钟繇、卫瓘是南北书法的共祖。包世臣(1775-1855年),字慎伯,号倦翁、小倦游阁外史,安徽泾县人,著《艺舟双楫》,畅论书法等文学艺术。他极力推尊其师邓石如的书法,但在推尊邓石如篆书、隶书的同时,他更为关注的是北朝碑刻书法,尤其是推崇北朝碑刻书法用笔上的“中实”、结构上的变化。阮元、包世臣尊崇北朝碑刻书法,但对王羲之以及唐代典范楷书等也同样重视。他们提出南与北、帖与碑的差别,主要目的在于为北朝碑刻书法寻找存在的合法性。而稍后的康有为在他们的基础上变本加厉,将尊碑与卑帖、卑唐结合起来。康有为(1858-1927年),原名祖诒,字广厦,号长素、更生、天游化人等,广东南海县人。康有为是“戊戌变法”的领袖,在学术、艺文上也多所涉略,著《广艺舟双楫》,继承包世臣的《艺舟双楫》而大为扩充,观点上更激进。公开批评王羲之以来的正统书法,对以魏碑为主的北朝碑刻书法则大加赞美,誉之有十美:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”[4]826

我们考察清代后期尊崇北朝碑刻书法思潮的兴起,从中可以看出其隐含的价值诉求。阮元作为封疆大吏,力倡书法的南、北之别,重北、重碑隐含着贬低汉人、南人柔弱而尊崇北人、满人雄强之意,它曲折地反映了清王朝面临崩溃时期的回光返照式的自我振奋。至于康有为从清王朝变法自强目的出发尊碑卑帖、卑唐的意图更为明显。这种书法上所体现出来的对雄强力量的赞美是和当时的社会政治局势相应的,也和当时的学术文化思潮相应。像同时代的龚自珍高调宣扬清王朝的自改革,而龚自珍的好友魏源则撰《圣武记》,通过致敬清朝列祖列宗的武功来呼唤现实的王朝振兴。尊碑尤其是尊崇以魏碑为主的北朝碑刻,其中关涉书法源流、书法风格、地域书风、种族文化诸义,但后一义尤与时代及统治者合拍。碑派书法在清代后期的盛行就不难理解了,启功先生评价张照书法所言的“齐民见其跌宕,而帝王知其驯谨焉”,在某种程度上正可以为清代后期以魏碑为主的北朝碑刻书法的兴盛作注脚。

清代中后期尊碑思潮在理论上的表现很突出,但相对而言其在书法实践上的成就有限。在阮元等尊碑之前,邓石如等人就已经开始学习北朝碑刻书法,但只是在唐代典范楷书的基础上吸收借鉴一些具体的书写笔法,总体成就不高,影响也不大。阮元、包世臣倡导尊崇北朝碑刻,他们自身的书法实践基本还在帖派书法的范围笼罩之下。康有为倡导碑派书法最力,他的书法主观上追求沉雄博大,但线条粗糙,结构平淡,如果就风格分析,与其说他从魏碑来,不如说他主要就是发挥传说中宋代初年“亦道亦妖”的陈抟的那副对联“开张天岸马,奇异人中龙”而已。清代取法北朝碑刻书法在王羲之以来楷书系统之外真正有所成就的书法家当推张裕钊、赵之谦等人。张裕钊(1823-1894年),字廉卿,号濂亭,湖北武昌人,他被康有为誉为碑派楷书的代表人物。看他书写的《李刚介公殉难碑记楷书册》(见图12),主要取法北魏《张猛龙碑》等,但结构趋于平稳,用笔上追摹碑刻书法的刀刻效果,自创一种外方内圆的转折法,但笔法、结构单调,转折的处理也嫌做作。赵之谦(1829-1884年),初字益甫,后改字撝叔,号悲盦等,会稽(今浙江绍兴)人,他的书法初学颜真卿,但后来改宗碑派,把魏碑的方折用笔和隶书的宽博结构结合起来,但用笔流动,线条温润,在一定程度上纠正了碑派书法的僵硬和粗糙,如他书写的《潘公墓志铭》(见图13)。

图12 张裕钊的《李刚介公殉难碑记楷书册》

图13 赵之谦的《潘公墓志铭》

从取法先秦秦汉碑刻篆隶书法到推崇以魏碑为主的北朝碑刻书法,碑派书法在清代产生了巨大影响,但碑刻书法主要是篆书、隶书和楷书,与宋代以来帖派书法以行草书为根本有很大差别,碑派书法的深化必然要进入行草书领域。但碑派书法本身是“铭石书”,和行草书在书写方法上存在着重大差异,和传统王羲之以来正统书法一千多年楷书正体与行草书的历史互动相比较,从碑派书法中自然演化出一种与其楷书正体相应的行草书几乎是不可能的。所以,碑派书法深化到行草书领域必然的途径就是碑、帖融合,以碑派书法的笔法、结构来改造或者说是渗透进帖派书法之中,在先秦秦汉碑刻书法上取得重要成就的邓石如等人已在这方面作出努力,但成就有限,而在北朝碑刻书法上取得重要成就的赵之谦在探索碑、帖融合方面成就较大。赵之谦的行草书起初也是学习颜真卿,但后来改宗碑派,在吸收碑派书法方折用笔、宽博结构的基础上,同时借鉴帖派行草书的转折连带、节奏韵律,写出了自己的独特风格,如他的《书龚自珍诗轴》(见图14)。但我们从清代碑刻书法在行草书领域的贡献来看,取得最高成就的并不是专力学习碑刻书法的人物,而是吸收碑刻书法的某些技法,但更重视吸收碑刻书法精神气质的何绍基等人。何绍基(1799-1873年),字子贞,号东洲、蝯叟,道州(今湖南道县)人,他的行草书奠基于颜真卿,吸收碑派书法的笔法,尤其是使用自创的回腕执笔法,追求生涩重拙、雄强霸悍,形成了自己独具特色的书法风格,如他的《书〈山谷题跋〉语》(见图15)。赵之谦、何绍基之外,碑帖融合写行草书的还有晚清的杨守敬、沈曾植、康有为、李瑞清、曾熙等人,但艺术成就较小。其中杨守敬出使日本带去大量碑派书法资料,同时他本人大力宣扬碑派书法,对日本书法的现代发展产生了重要影响。

图14 赵之谦的《书龚自珍诗轴》

图15 何绍基的《书〈山谷题跋〉语》

五、清代碑、帖之争的书法史意义

清代书法从总体发展趋势上看走的是复古以开新的路子,就此而言,它和元代书法有相似之处。但元代书法的复古是在楷书系统内部从颜真卿、柳公权为代表的后期楷书系统向王羲之为代表的早期楷书系统回归,而清代以碑派书法兴盛为特征的复古则突破了王羲之以来的楷书系统的正统传承,一方面把楷书系统外部的篆书、隶书复兴起来,另一方面则把楷书系统内部被遮蔽的以魏碑为主的北朝碑刻书法复兴起来。除此之外,对魏碑等的提倡客观上促成了民间书法进入书法艺术的视阈,在文人书法的统治之外开辟了一个新的广阔的书法天地。康有为在《广艺舟双楫》中说:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常,岂与晋世皆当书之会邪,何其工也?譬江、汉游女之风诗,汉、魏儿童之谣谚,自能蕴蓄古雅,有后世学士所不能为者。”[4]827以碑、帖之争为显明特征的清代书法大大拓展或者说变革了中国书法的传承谱系,结束了元、明两代只能在传统楷书两大系统之间取舍的格局,给数千年中国书法的发展作了一个系统的总结。

清代碑派书法复兴,对以王羲之为代表的传统帖派书法产生了巨大冲击,这个冲击既体现在笔法、结构等书法的形式构成上,更体现在书法艺术的精神气质上。篆书、隶书中的中锋用笔,北朝碑刻书法中的侧锋、偏锋笔法,碑刻书法在时间中剥蚀而造成的“金石气”,对于王羲之以来的书法用笔有补充意义,尤其是对赵孟頫“用笔千古不易”以来的笔法传统有拓展意义。包世臣等人提出的“‘五指齐力’‘笔毫平铺’‘用逆用曲’‘中实气满’等原则,……在创作技法和审美标准上突破了帖学的法则,使碑学主张进一步具体化和丰满起来,成为一个完整的理论体系”[5]。就单字结构而言,以魏碑为主的北朝碑刻书法属于楷书系统草创期的作品,它有不成熟、不稳定的问题,但却因其纵横恣肆不受法度约束而成为后世寻求书法变革的重要参照系。就精神气质而言,碑派书法以其挟带着粗糙、古拙的阳刚之气挑战传统帖派书法的阴柔、文雅,碑派书法对雄强之意的发挥固然有其产生的特定情境,但也有其普遍的艺术价值,这样一种尚武尚力的艺术审美旨趣与近现代中国社会的时代精神合拍,所以碑派书法在清亡之后仍然成为书坛的主导书风。

书法发展到清代,碑、帖相争,碑、帖相融,中国书法史上的各种字体、各种书体都得到弘扬,各种书体都有名家涌现,篆书、隶书的艺术成就超越历代而直接秦汉,北朝碑刻书法的复兴大大丰富了楷书的艺术形式,但在最能体现人的性情的行草书上却呈现出历史上最衰落的状态。清代碑派书法的兴盛,在某种程度上说遏制或者说是弱化了以文人士大夫为主体的传统书法家群体以情感抒发为根本的书法艺术创作旨趣,使书法从艺向技的层面滑落。尽管清代出现了很多功力深厚的书法家,也有很多刻意求新求变的书法家,并且碑派书法的引入也丰富了传统书法的笔法、结构,但总体而言在行草书领域没有形成新的书法风格范式,在艺术境界上没有真正的突破。人们常说好的文学作品其实是作者的自传,同样,好的书法作品也是作者的自传,是作者一生心血的凝聚。尼采说过他最喜欢的是用血写成的书,同理,好的书法作品也是用血写成的。环顾清代书坛,缺少的恰恰是用血写成的作品,这是复古以开新的清代书法留下的缺憾。

[1] 沙孟海.沙孟海论书丛稿[M].上海:上海书画出版社,1987:165.

[2] 启功.启功全集:第2卷[M]. 修订版.北京:北京师范大学出版社,2012:176.

[3] 全祖望.全祖望集汇校集注[M].朱铸禹,汇校集注.上海:上海古籍出版社,2000:1162.

[4] 上海书画出版社. 历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979:826.

[5] 刘恒.中国书法史(清代卷)[M].南京:江苏教育出版社,1999:194.

(责任编校:耿春红 英文校对:周志刚)

The Contradiction Between Inscription and Copybook and the Changes of Pedigree of Calligraphy in the Qing Dynasty

LI Xiangjun

(School of Philosophy, Research Center for Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

The contradiction between inscription and copybook was the marked feature of calligraphy in the Qing Dynasty. The copybook refers to the tradition of calligraphy since Wang Xizhi, and inscription includes two categories: inscriptions with seal and official scripts of Zhuan and Liin pre-Qin, Qin and Han Dynasties, and inscriptions with standard scripts of Kai based on inscriptions of the Northern Dynasties. These were the trends of the calligraphy in the Qing Dynasty, which are the interactions among the continuation of the calligraphy of copybook, the revival of official script based on the inscriptions of pre-Qin, Qin and Han, and the thriving of calligraphy of the inscriptions of the Northern Dynasties. The contradiction between inscription and copybook extended and changed the pedigree of Chinese calligraphy. This made the calligraphy in Qing Dynasty show the prosperity with all of the types of scripts. Meanwhile, the rise of inscription study weakened the creation of calligraphy to a certain extent. These made the calligraphy in Qing Dynasty lack the real breakthroughs.

the tradition of copybook; the inscriptions of pre-Qin; Qin and Han; the inscriptions of the Northern Dynasties; pedigree of calligraphy

10.3969/j.issn.1673-2065.2017.02.011

李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授。历史学博士,博士生导师,衡水学院特聘教授,研究方向为中国哲学史、中国书法史。

H028

A

1673-2065(2017)02-0082-10

2016-08-30