变动中的养老空间与社会边界

——基于农村养老方式转换的考察

李 俏 陈 健

变动中的养老空间与社会边界

——基于农村养老方式转换的考察

李 俏 陈 健

在工业化、市场化激荡下的后乡土社会情境中,农村养老遭遇到前所未有的压力,并面临养老空间和养老边界的变动。“少子化”和社会流动的现实使得农村老人脱离代际寻求自我保障和社会支持的现象愈加明显,老人“牺牲自我”而维护家庭延续的责任伦理较为突出。同时,家庭结构从复杂化逐步向简单化发展,养老边界呈现出从家庭到自我、家庭到社区、社区到社会的溢出与重置现象。在此背景下,需要将老人的自我养老能力纳入决策分析,关注“老人农业”这一自我养老实践形式,并扭转家庭养老、社会养老、自我养老各自的研究视角,把纵向时间维度上的农村养老变迁与横向空间维度上的农村养老分化综合起来,形成网络式的研究方式。

农村养老; 养老方式; 养老空间; 自我养老; 老人农业

在当前农村青壮年劳动力大量向城市流动的现实背景下,农村老人作为行为主体所表现出来的自养能力,日渐引起了社会的重视,农村老人进行自我养老的意义也不断被学界从多个角度加以揭示和解读[1-3]。但整体而言,目前对于农村养老问题的研究仍多集中于家庭养老的衰落、社会居家养老的发展以及社会保障制度的构建等层面,对于自我养老的关照略显不足。值得注意的是,虽然这些结构性变化清楚地揭示了农村养老的可能走向,但我们仍不知这些变化对农村老人的实际生存产生了什么样的影响。处于相对弱势地位的农村老人究竟具有什么样的养老空间?在何种情形下他们会选择家庭养老的方式,何种情形下又会选择自我养老的方式?或者他们可能选择的并非上述两种,而是包括社区居家养老方式在内的其他形式。那么迫使他们做出相应选择的动因是什么呢?对于他们而言,既能被接受又可持续的养老方式是什么呢?

相关经验研究表明,农村老人出于对可持续生计和养老资源分配的考虑,通常会审慎地采取理性的养老方式[4-5],从而获得基本且可持续的养老空间。要理解这一问题,需要对农村老人特有的养老观和养老方式加以关注,在传统的家庭养老和国家公益性养老救济之外,农村家庭内部的自我调节是一种既有效又实际的养老方法,即通过参与劳动和收取租金的形式,借助于市场交换和社会化服务的力量,使他们将自身面临的养老资源紧缩的问题和风险个人化,并通过家庭和村社内部互惠的方式加以消解。因此,在解释上述问题时,不适宜采用传统“家- 国”二分法来理解农民的养老空间和边界,因为在家庭中还包含有个人,在家庭与国家之间还包含有村落与市场,各种民间非正式的养老制度与国家正式的养老制度混合在一起运作,从而发挥着应对农村养老风险的作用。虽然那些非正式的养老制度看似不太稳固,却是当前农村养老的真实写照,并通过乡土的逻辑诠释和重塑着农村养老的边界。据此,文章拟尝试从“空间”和“边界”两个角度对农村养老方式的变动逻辑展开分析,重新探讨农村老人的养老观与自我实践策略,以期为农村养老问题研究提出一种具有概括性和解释力的分析框架。

一、“后乡土社会”农村养老面临的两大变化

费孝通在《乡土中国》中对中国传统的农村赋予了乡土性质,即土地束缚、稳定的人口以及熟悉的信任关系[6]。在经历了土改运动、集体化、联产承包责任制、城市化加速等一系列历史变迁之后,“后乡土社会”的特征日趋明显,主要表现为乡土性的部分保留、村庄的大流动、乡村结构的分化和多样化、社会空间的公共性逐渐增强等[7]。在此背景下,农村养老遭遇到前所未有的压力,并面临着两大变化:一是养老空间的变动与挤压;二是养老边界的溢出与重置。

(一)养老空间的变动与挤压

借鉴法国社会学家布迪厄运用“社会空间”的概念来表示个人在社会中的位置所构成的“场域”[8],所谓养老空间指老人在不同处境中所拥有的养老资源网络,其所拥有养老资源的数量及其结构构成了立体的养老空间图式。面对城镇化进程的推进和乡村社会空间结构的瓦解,社会转型似乎并未深度挑战家庭养老对农村老人的意义,但是传统的“养儿防老”方式却日益被解构,农村老人的晚年生活境遇也变得日益复杂多样,本土独居、孤寂留守和异乡漂泊则是目前农村老人最常见的三种现实处境。

1.本土独居

养老方式通常会受到家庭生活组织方式的影响和制约。在传统社会,人们广为推崇的家庭居住格局是“四世同堂”,在国家福利制度缺失的情况下,通过老人与子女同住来实现“老有所养”的目标[9]。现如今“结婚即分家”成为农村主流的居住模式,代际居住空间的重构对传统的家庭养老方式带来了挑战。在住房成为农村婚姻缔结重要砝码的现实背景下,父辈一般都会给儿子盖房或者在城市买楼,并支付高额的彩礼。而父辈的居住空间则会随着儿子的成家而发生变化,主要表现为以下两种形式:一种是“本土独居”,即老人腾出旧房或自盖新房给儿子使用,转而迁居到偏房、外院或在距离子女较近的老房子里居住[10],形式上呈“分而不离”;另一种是“孤寂留守”,即为儿子在城市中买楼,老俩口则单独居住在农村,形式上是“又分又离”。实地调研发现,在20世纪80年代以前,受经济水平和居住条件的限制,老人与子女同住在农村地区较为普遍。但在改革开放之后,随着农民收入水平的提高和农村价值观念的变迁,不在一起居住已成为农村老人普遍主动接受的事实[11]。虽然“本土独居”确有如老人所言的生活自由、代际摩擦少等好处,但实则是无奈的选择。面对代际间价值观、生活方式等方面的差异,农村老人更倾向于进行自我调节。因为在儿子成家之后,农村老人的积蓄基本被掏空了,已难以维持其在子女家庭中的权威地位,有配偶、身体健康的农村老人往往倾向于独立养老[12],即通过参与农业生产、储蓄、打零工等手段为自己积累物质性的养老资源,以尽可能地减少对子女经济依赖。在此情境中,农村老人可获得的照料资源和精神资源因代际居住距离的增加而日渐萎缩。

2.孤寂留守

如上文所述,“分而不离”在农村养老处境中尚属于较好的情况,因为有子女就近居住,有需要的时候子女一般会及时过来照料。相比之下,那些因为子女进城务工而身边无人照顾的农村老人晚景则较为凄凉。相关数据显示,目前中国一半以上的农村家庭出现了空巢化现象[13],极大地改变了农村老人的养老空间。在经济供养层面,虽然多数农村留守老人能够从外出子女处获得一定的经济支持,但支持力度不大。还有一些留守老人因为子女外出反而得到了更少的经济资源供给,甚至出现“赡养脱离”和代际经济的逆向流动[14],而且随着子女务工时间的延长、迁移距离的扩大,留守老人的农业劳动参与率明显上升[15],降低了其晚年的福利水平[16]。在生活照料层面,相关研究证实,成年子女的外流不仅直接导致照料提供者数量的减少,而且加重了留守老人尤其是女性留守老人在农业生产、家庭劳动、照看孙辈等方面的重任,使得农村留守老人在某种程度上由过去的照料接受者向照料提供者转变[17]。在精神慰藉层面,由子女外出所引致的家庭空巢化会显著增加留守老人的孤独寂寞感,而为摆脱疾病痛苦与生存困境而绝望自杀已成为当前农村老年人自杀的主要类型[18],老年人情感缺失问题较为突出。在此情境中,农村老人从子女处可获得的物质资源极为有限,而照料资源和精神资源则因子女的不在场而呈缺失状态。

3.异乡漂泊

第六次全国人口普查数据显示,流动家庭化特征越来越明显,三代家庭户已占到了所有流动家庭户的5.04%,离开户籍所在地半年以上的60岁以上的流动老年人口已达1 060.8万人[19]。在这类人群当中,“农村随迁父母”的数量不在少数,且规模不断增长,其流迁情况按年龄大致可以分为两类:一类是以低龄老人为主,女性老人流入城市的主要目的是照顾孙辈,在家庭中处于从属地位,而男性老人流入城市要么是陪同老伴共同照顾孙辈,要么就是为生活所迫进城务工,以赚取经济收入;另一类则是以高龄老人为主,他们基本失去了劳动能力,已经无法通过从事农业生产和打零工来获取经济来源,且需要日常生活照料,便由子女将老人从农村带到城市居住,以为老人提供代际支持。但整体而言,这些随迁父母与子女之间表现出典型的“向上经济支持和向下家务帮助”的代际互惠互赖的交换模式[20],并呈现出“流而不迁”的特征,对城市生活的适应性和获得身份认同存在较大困难,缺乏精神慰藉和归属感[21]。经济方面,高额的物价让老人生活较为拮据,部分老人还需要通过务工和储蓄来补贴家用。精神方面,由于离开农村进入城市,导致农村老人失去了原来的生活圈和朋友圈,在精神和文化上因难以融入城市生活而陷入“孤岛”状态,心理上变得极其脆弱敏感。再加上两代人在价值观念、生活习惯、消费方式、孙辈教育等代际共识方面的差异,极易形成代际隔阂。进城后农村老人明显感到自己不再是“一家之主”,“权威感”下降极易使其产生无意义、孤独自卑等负面情绪。社会保障方面,老人难以获得平等的社会保障,“看病难”成为了随迁老人的主要困扰。在此情境中,农村老人虽因随子女迁移而获得了一定的物质资源和照料资源,但精神资源却较为匮乏,亟需加强精神关爱。

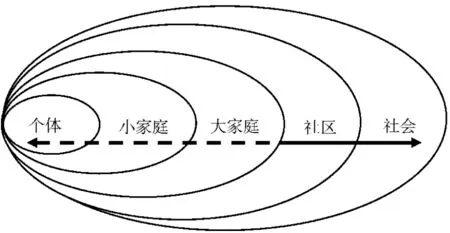

(二)养老边界的溢出与重置

在农村养老空间不断变动和受到挤压的现实背景下,传统的家庭养老方式开始发生动摇,家庭的边界也逐渐被打破,农村养老的边界越来越呈现出溢出和重置的状态(见图1)。

1.从大家庭到小家庭:养老负担的内化转移趋向

图1 农村养老边界的溢出与重置

家庭具有亲子的结构和生育的功能,其大小并不取决于数量的多少,而在于结构的复杂性,复杂性越强,家庭越大[6]。由于传统中国社会中基本没有由国家主办的福利设施,且家庭又是最基本的生产和消费单位,老人与子女同住成为当时社会实现“老有所养”的主要居住安排。因此,与团体性社群的西方家庭相比较,中国传统家庭就称得上为大家庭[22]。但在工业化、城市化、计划生育政策以及人口转变等多方面因素的共同作用下,家庭的结构、功能和代际关系都发生了变化。首先,农村家庭规模小型化,家庭类型核心化,家庭的禀赋积累和结构功能也发生了变化[23];其次,传统母家庭裂变之后各个子家庭之间的伦理性关联减弱;再有,家庭养老负担加重,伴随以核心家庭为单位的村庄社会竞争秩序的变迁,流向父母的家庭资源紧缩,进而引发农村养老失范[24]。家庭在养老过程中的资源转移不仅是一种社会交换行为,同时也是一种道德行为,养老行为的实现取决于代际关系的性质[9]。在此情境中,农村老年父母在子女结婚分家之后,一方面仍对传统“养儿防老”抱有希望,倾向于强化与子女的关系;另一方面则尽可能地淡化关系中的利益因素,以保持关系的长久性。由此可见,养老负担实际上已逐渐内化并转移到家庭核心成员身上,农村老年父母也开始主动参与家庭养老的过程,分担家庭养老的压力。

2.从家庭到自我:养老责任的个体化趋向

在农村子女普遍进城务工的现实背景下,家庭内部事务与代际关系也正随之发生调整,曾经一度被视为“被照顾者”的农村老年父母,在实际日常生活中则多扮演着抚育孙辈的“照顾者”角色[25]。代际支持也不再仅体现为子女对父母提供养老资源,还包括父母对子女的帮助。在农村老年父母眼中,抚育儿女是家庭繁衍和世代交替的基础,是不值得言说的,反而是自己给子女提供了多少实际帮助才是能够说得出口的,而这才是可以用来指望换取赡养回报的真金实料。因此,一般只要农村老人具备经济能力,都愿意给予子女一定的经济支持,但如果其缺乏为子女提供经济支持的能力或者子女生活负担较重,他们就不会对子女要求太多,而是尽可能地不依赖子女来自行解决。事实上,在当前的乡土社会中,养老责任已不再仅仅强调子女对父母的义务,还包括父母作为个体对减轻子女养老负担所做的努力。不管这种努力是主动的还是被动的,但确实为缓解家庭养老的负担提供了渠道,同时也预示着农村养老方式转换的可能方向。许多老人正通过储蓄或劳动等方式来积蓄养老资源以减少对子女的依赖,农村自我养老的主动性与能动性日益提高[26]。相关资料显示,目前农村老人从事农业生产和其他职业性劳动的比例已达54.6%[27];有配偶、身体健康的老人更倾向于独立养老[28]。农村自我养老的兴起非常值得关注,其对于老人晚年生活的重要性以及家庭代际关系的影响不容忽视。

3.从家庭到社区:养老边界的“去家庭化”趋向

中国传统农耕社会以自给自足的一家一户式的小农经济为基础,辅之以传统的儒家孝道文化,使具有反馈特征的家庭养老逐步成为社会的主流。虽然家庭养老模式在成本效率、文化传承和社会稳定方面具有天然的优势,但是随着社会的变迁与时代的发展,家庭养老边界溢出的现象已经愈加明显。这主要基于两个方面的原因:一方面,在城乡资源分配不均衡而引发社会流动的背景下,农村空巢家庭和鳏寡家庭日渐增多,平时在农村居住的基本只剩下以老人与小孩为主的“两端人口”[29],导致农村家庭养老在实施中面临较多困难;另一方面,计划生育政策让很多农村家庭成为了独子家庭甚至失独家庭,老人丧失了“多子多福”的基础,导致他们晚年生活面临困境[30]。在此背景下,农村家庭与养老互为一体的关系正在逐渐消解,结果农村养老转型的本质突出地表现为养老的“去家庭化”趋向。在此背景下,把影响农村养老空间变动的流动性因素纳入研究的理论视野就显得尤为必要,需要重新审视和理解农村养老与社会的关系,从传统乡村养老经验中提炼出有益的文化要素与资源要素来充实和创新“就地老化”的方式和方法。应注意到,农村社区以地缘和亲缘为基础,能够发挥政府、社区、家庭和个人多方面的力量,动员社区中的财力、物力和人力资源,为农村老人在家庭空间和社区空间下提供生活照料和帮助[31],有望发展成为农村养老的新载体。

4.从社区到社会:养老模式的社会化融合趋向

鉴于农村社区在提供养老服务方面的先天地缘优势,内生型的社区养老无疑最能契合当地的文化,但在市场化和乡村制度变迁的冲击下,农村社区内生性组织遭遇了“内卷化”过程,并呈现出总体性功能衰竭、自主性消解、生存空间挤压和社区公共性衰落等问题[32]。因此,政府和市场的介入就成为助推农村养老从社区向社会拓展的动力,通过强化政府责任和释放市场活力的“双向增权”,可以变“非营利性”为“有管制的市场化”[33]。实际上,目前国内各地方已对这种思路进行了相关实践,通过政府购买、社区合作、市场参与、社会运作等方式对传统养老模式进行了突破与创新,不断探索出“政府+村社”“政府+乡村精英+家庭”“政府+市场”“合作社+家庭”等一些具有地方特色的养老模式[34]。正规系统(政府和市场)与非正规系统(家庭)的融合,往往可以为农村老人的晚年生活提供一种基本的安全养老保障[35]。在城乡人口流动加剧和乡土文化变迁的背景下,传统的家庭养老模式已经不能完全应对农村人口老龄化所带来的现实困境,养老模式的社会化融合无疑对于解决农村老人尤其是空巢老人和留守老人的养老需求具有重要意义[36]。农村养老模式正经历着从家庭支持向社会支持转化的过程,这也是中国社会转型发展的必然趋势。

二、农村老人的养老观与自我保障

从历史发展的角度来看,家庭所具有的天然血缘关系和亲缘空间给老人的晚年生活提供较好的保障,而儒家文化数千年来重视家庭和血缘亲情的文化传统又进一步形塑了农村社会的“差序格局”,导致家庭养老至今仍然是中国农村养老模式的主流。随着农村青壮年劳动力向外流动的加剧,多元化的养老模式开始出现,并为认识和诠释农村老人的养老方式与生存空间提供了更多的意义和价值。

(一)退守底线:对于家庭养老的不变诉求

家庭养老的本质主要体现在代际关系上,当农村老人生活无法自理且缺乏足够的资金来享受社会养老服务时,家庭便成了他们唯一的避风港,并成为绝大多数农村老人的养老诉求,其原因就在于代际亲缘、代际义务与代际交换的交互作用。首先,代际亲缘是家庭养老得以存续的情感基础。代际亲缘是亲子间以血缘为纽带而形成的彼此生活照料、情感慰藉、经济支持的亲情联系。这种亲缘关系与儒家文化一道成为农村家庭养老的粘合剂,使农民无论在生产、生活和思想上都离不开对家族成员的依靠,从而铸就了中国以家庭养老为基础的代际“反馈模式”,而区别于西方的“接力模式”。其二,代际义务是家庭养老得以存续的道德原则。一方面,于“情”而言,传统孝文化规定了“你养我小、我养你老”的基本人情和道德准则,由此催生的赡养义务对家庭养老具有较大的支持力,有利于代际关系的稳定、家庭养老的延续和伦理价值的凸显[22]。另一方面,于“理”而言,赡养行为也受到了乡土秩序和法律法规的约束,不履行养老义务不仅会受到乡邻的排斥,也会受到相关法律的制裁。当前《婚姻法》和《老年人权益保护法》中就明确阐述了子女的赡养义务,还规定了子女有义务耕种、看管老人土地,收益应归农村老人所有。其三,代际交换关系是家庭养老得以存续的社会条件。纵向来看,随着父母体力由强到弱,子女的体力由弱到强,父母由年轻时抚养、教育子女的付出换得年老时子女赡养、治丧、祭祀的回报[23]。横向来看,农村老人对孙辈的抚养和对子女一定的经济支持以及家产传承,让代际保持着一种交换上的稳定,子女也会同时履行自己的孝道义务。在农村社会养老保障制度不完善、自身缺乏经济来源的现实背景下,家庭无疑是最可靠的养老方式,尽管这种方式在农村老人心目中是底线式的,但这种退守仍可以给其带来一些心理安慰。

(二)责任伦理:向下期望的生存道义

传统的孝道观强调子女对父母负有养老责任,主张以反哺的形式来解决赡养老人的问题。既有研究也多将农村老年父母看成是“被照顾者”,假定农村老年父母在晚年亟需家庭和社会帮助,忽略了传统代际关系中相互的责任对家庭养老的影响。然而,实际情形是许多农村老人在家庭中并不完全是被动的角色,伴随农村老人家庭权威的下降,横向的夫妻关系逐步取代了纵向的代际关系[37],家庭关注的焦点逐步集中到下一代身上,一些老人不愿意拖累子女而形成了一种“牺牲自己”的伦理观念[38],独立的意识逐渐增强,甚至还积极扮演着照顾孙辈的角色[25]。在这个意义上,责任伦理并不是单向的,而是双向的,不仅表现为子女为父母提供经济供养、生活照料、精神慰藉等资源上的责任感,而且还表现为农村老年父母对待子女的一种责任义务观,即只强调自己对后代的责任和义务,在各方面对子女不计回报地付出,对子女极尽宽容,同时在生活上尽量自立,以减轻子女的赡养负担[2]。这种责任伦理观的出现实际上仍然是“家本位”思想的一种延续,向下期望和向下付出之所以能够实现,更多的是出于对“家族血缘”的认同和对子女生活不易的体恤,在一些农村老人心中“自己苦点不要紧,只要对子孙后代好,这种付出就是值得的”。受此影响,“逆反哺”的代际支持模式开始出现。在老人眼中,抚养子女是不值得言说的,其成本是可以忽略不计的,因为这是所有父母的普遍行为,而真正有所差别的是晚年后父母能够为子女带来多少物质上或生活上的支持。“不吃闲饭”和“不给子女添麻烦”的心理导致一些农村老人晚年仍然通过从事体力劳动或土地流转获得相应的收入来维持生计。但当老人无能力再从事农业生产时,一般会将土地传承给子女来换取相应的代际支持。换句话说,无论老人采用哪一种方式,都集中表现出父母对子女有“有限责任”到“无限责任”的伦理变化。

(三)社会信任:养老的社会取向与自我归因

随着农村经济的发展和农民生活水平的提高,多数农村老人经济供养层面的生存需求已不成问题,而对生活照料和精神慰藉的需求不断增多,但在家庭养老功能不断弱化的背景下,社会化养老服务的作用凸显。相关研究发现,家庭养老与社会养老是目前农村老人主观上最为认可的两种养老方式[3],而且随着年龄的增长,老人对于家庭和政府社会保障的需求度还会不断上升[39]。因此,在正视家庭养老重要性的基础上,还需要重视农村老人养老的社会取向,虽然农村社会保障制度和社会化养老服务发展尚不完善,但农村老人对社会养老的现状和发展却多保持着信任和支持的态度,并将养老失败归结为个人能力不足和命运不济。在他们看来,部分老人养老的失败是由于年轻时的不努力或过早分家产而导致年老时缺乏“老本”,还有一些老人是因为不会调剂自己的晚年生活,恐惧孤独的养老心态和“养儿防老”的传统观念让他们难以安排好自己的生活。由此可见,在农村老人的主观意愿上,一边是社会养老需求的增加,另一边却是养老失败的自我归因,在看似矛盾的需求满足关系背后却体现出农村老人在养老问题上的特殊责任伦理——体恤子女、信任社会和强化自我。这种养老观实际上不仅为社会养老保障制度与服务的发展完善提供了良好的外部环境,而且也为农村社会政策的适应性调整提供了的社会包容。

三、“老人农业”:一种自我养老实践策略

鉴于农村养老空间和养老边界的变动,农村老人结合自身的养老实际适时地进行了养老方式的转换与调整,多样化的自我养老方式不断涌现,具体主要包括土地自养、互助自养、储蓄自养和再就业自养四种[40]。但其中最具普遍意义的是土地养老方式,体现在农业生产领域则表现为“老人农业”现象。“老人农业”的出现实际上正是对农村自我养老的一种具体实践,对于农村养老模式的探索与完善具有重要的意义和价值。

(一)风险规避

从既有研究情况来看,目前国内学界对于“老人农业”尚存在着一定误读现象。一些学者从农业经济的角度指出,“老人农业”的产生会导致农业劳动力年龄断裂,降低农业的生产效率[41],并进而对农户经营体制、农村劳动力开发、土地流转制度创新构成全面挑战[42]。但如果关注到“老人农业”的社会意义便会发现,“老人农业”不仅已成为广大农村地区留守经济的常态,而且还发挥着的养老保障功能。因此,从本质上看,“老人农业”并非单一的农业生产问题,而是同时牵涉到农业与养老两个异质性问题,它们共同构成了“老人农业”的一体两面,同时也决定了“老人农业”问题的基本性质[43]。社会流动的加剧和家庭的少子化趋势使得农村的养老空间不断受到挤压,养老的边界也不断溢出和重置,传统“养儿防老”的家庭养老方式已经难以完全保障老人的生计,越来越多的农村老人开始提早进行养老规划,只要身体条件允许,多数农村老人都会选择继续从事农业生产,因为这是不仅是农民自然而然的本能,而且也是规避养老风险的一种有效形式,可以帮助农村老人在获得经济来源的同时获得一定的精神寄托。

(二)政策含义

目前国内学界对“老人农业”的发展前景并不看好,对土地养老的作用也多表示怀疑。不可否认,在当前的历史背景下,仅仅依靠农业生产的收入来满足晚年养老之所需是有一定难度的,而且受生命周期的影响,老人从事农业生产也是有时限的。因此,在政策层面上,完善土地流转制度以增进农村老人的晚年福利将是一个重要的现实问题。与此同时,值得强调的是,中国的农村养老问题具有一定的特殊性,不能将其视为一般现代化过程中的阶段性遭遇,也不能简单地认为农村养老问题终究会通过农民的减少和向城市迁移而得到解决。因为这种想法实际上是没有根据的,简单地以现代化为取向,把农村养老的未来假定为城乡均等化下的城市养老,也显得极其粗放或粗暴。伴随全球农业体系重构所引发的农村发展的文化转向,“老人农业”的意义和价值将不能简单地用经济效益来衡量。从另一个方面来看,这至少揭示了一个重要事实,即在工业化、城市化的迁引下农业并非只有衰败的宿命,“老人农业”所承担的粮食生产的基本功能是无可替代的。所以,在实践层面上,政府、社区和乡村的居民都应该有理由对“老人农业”有一个积极的认识和回应,地方性的政策选择也需要在农村养老方式的变迁中发挥调节的功能。

(三)发展走向

近年来,国家在政策层面大力倡导和推动以家庭农场、农村合作社和龙头企业为核心的新型农业经营主体的发展,这实际上不仅为破解“老人农业”和小农经营所带来的生产效率低下等问题提供了新思路,同时对于推进农业适度规模经营和现代农业发展具有启示意义。但需要指出的是,新型农业经营主体的培育并不必然意味着“老人农业”的消逝,相反,资本集中的产业化经营与不计劳动成本的精耕细作之间的优化结合还可以促进中国农业特色农业生产方式的产生,并对维护农村社会的稳定发挥良性作用。老人将田地中的土地流转给新型农业经营主体发展规模经营,从中收取地租,同时会留下部分门前土地自己耕种,这种方式不仅使自己能够获得经济来源,也可以还可以保持良好的生活状态。通过实地调查发现,“我可以把地租给你,但你要雇用我、让我种地”是目前很多老农民的态度,他们出于经济需求愿意流转自己的土地,但同时对土地有着较强的依恋,对他者耕种不放心。现阶段新型农业主体的机械化生产模式也需要有农业生产经验的人进行指导和操作,因此,实际上新型农业经营主体是可以与“老人农业”共生发展的,新型农业经营主体通过雇佣农村老人参与农业生产可以在一定程度上解决各自所面临的问题。

四、结论与讨论

以变动的养老空间和养老边界为主线,文章对中国养老方式的转换问题进行了深入的剖析,不难发现,由于受到地缘、亲缘以及传统文化的延续,家庭养老方式仍然是乡土社会的主流。但在工业化、市场化激荡下的后乡土社会情境中,农村养老方式已经开始从一元向多元发展,并伴随着养老空间上的变动和家庭生态的萎缩。养老空间上,“少子化”和社会流动的现实使得农村老人脱离代际寻求自我保障和社会支持的现象愈加明显,老人“牺牲自我”而维护家庭延续的责任伦理较为突出,这一点值得关注。养老边界上,家庭结构从复杂化逐步向简单化发展,养老边界呈现出从家庭到自我、家庭到社区、社区到社会的溢出与重置现象。总体上看,农村老人的养老观念出现了明显的转变,农村养老方式也开始在家庭养老的基础上向自我养老和社会养老方式转换,“老人农业”则是其中较为普遍的一种自我养老实践形式。

文章仅从宏观视角上对农村养老方式的转换的现实背景和农村养老的具体形态进行了解释和剖析,微观视角的解读还有待进一步跟进,以下几点内容还值得深入思考。其一,农村自我养老方式的选择意愿越来越大,除了传统的土地自养方式以外,其他自我保障方式有待进一步的挖掘,政府如何对农村自我养老提供支持和保障也需要进行探索。其二,“孝文化”的断裂和代际间家庭观念的改变对责任伦理进行了重塑,从老人的角度出发,深入剖析其现实需求和内心隐忧,将对拓展农村养老方式转换研究具有重要意义。其三,现代化的发展让农村呈现出较为明显的差距,地域、家庭、观念、经济等因素的不同所带来的养老方式也会有所不同,以“田野调查”为基础,对农村养老进行差别化剖析,找出农村养老的特殊性。其四,农村社区的建设有利于解决农村老人的日常照料和精神寄托,现存农村社区建设不容乐观,有待进一步的发展和完善。

事实上,我们发现当前中国的农村在类型上日渐呈现出“分化的乡村”形态,在养老方式的主导形式上也存在一定差别,确实不易提出具有普适意义的整合性方案。而且客观来说,目前国内大多数的农村养老处于家庭养老、自我养老、社会养老的连续谱当中,这三种养老方式之间并不必然存在着互相替代或哪个更高级的问题,或者可以说这三种养老方式是可以多维共存的。对此,我们需要扭转家庭养老、社会养老、自我养老各自的视角,把农村养老研究从二元对立或三元对立中转移出来,把纵向时间维度上的农村养老变迁与横向空间维度上的农村养老分化综合起来,形成网络式的研究方式。

[1] 朱劲松.试论人口老龄化背景下的我国农村自我养老模式选择.农村经济,2009(8):79-81

[2] 杨善华,贺常梅.责任伦理与城市居民的家庭养老——以“北京市老年人需求调查”为例.北京大学学报(哲学社会科学版),2004(1):71-84

[3] 李俏,朱琳.农村养老方式的区域差异与观念嬗变.西北农林科技大学学报(社会科学版),2016(2):94-102

[4] 陈芳,方长春.家庭养老功能的弱化与出路:欠发达地区农村养老模式研究.人口与发展,2014(1):99-106.

[5] 王海娟.论交换型养老的特征、逻辑及其影响——基于华北平原地区的调查.南方人口,2013(5):53-60

[6] 费孝通.乡土中国.人民出版社,1984:42-46

[7] 陆益龙.后乡土中国的基本问题及其出路.社会科学研究,2015(1):116-132

[8] Pierre Bourdieu. The Social Space and the Genesis of Groups, Theory and Society, 1985(6):723-744

[9] 陈皆明.中国养老模式:传统文化、家庭边界和代际关系.西安交通大学学报(社会科学版),2011(6): 44-50

[10] 范成杰,龚继红.空间重组与农村代际关系变迁——基于华北李村农民“上楼”的分析.青年研究,2015(2):85-93

[11] 冯小.农村家庭的城乡二元制[EB/OL].(2016-08-21)[2016-07-01] http:∥www.zgxcfx.com/sannonglunjian/87369.html

[12] 乐章,肖荣荣.养儿防老、多子多福与乡村老人养老倾向.重庆社会科学,2016(3):59-67

[13] 陈墨.农村独居老人谈生活状况 含泪说满意. 中国青年报,2015-07-01[09]

[14] 叶敬忠,贺聪志.农村劳动力外出务工对留守老人经济供养的影响研究.人口研究,2007(9):44-53

[15] 卢海阳,钱文荣.子女外出务工对农村留守老人生活的影响研究.农业经济问题,2014(6):24-32

[16] 白南生,李靖,陈晨.子女外出务工、转移收入与农村老人农业劳动供给——基于安徽省劳动力输出集中地三个村的研究.中国农村经济,2007(10):46-52

[17] 孙鹃娟.劳动力迁移过程中的农村留守老人照料问题研究.人口学刊,2006(4):14-18

[18] 刘燕舞.农村老年人自杀及其危机干预(1980—2009).南方人口,2013(2):57-64

[19] 国家卫生和计划生育委员会流动人口司.2015年中国流动人口发展报告.中国人口出版社,2015: 9-12

[20] 崔烨,靳小怡. 家庭代际关系对农村随迁父母心理福利的影响探析.中国农村经济,2016(6):15-29

[21] 郑佳然.流动老年人口社会融入困境及对策研究——基于6 位“北漂老人”流迁经历的质性分析.宁夏社会科学,2016(1):112-119

[22] Fei, Hsiao-Tung. Peasant and Genry: An Interpretation of Chinese Structure and its Changes . American Journal of Sociology, 1946(1): 1-17

[23] 石智雷.计划生育政策对家庭发展能力的影响及其政策含义.公共管理学报,2014(4): 83-94

[24] 曾红萍. 家庭负担、家庭结构核心化与农村养老失范——基于关中Z村的调查分析.老龄科学研究,2015(2):20-27

[25] 陈雯.“四二一”家庭结构假设与家庭养老压力事实.华中师范大学学报(人文社会科学版),2012(5):23-32

[26] 李俏,郭凯凯,蔡永民.农村老人参与农业生产现状及其影响因素分析.农村经济,2016(6):51-57

[27] 曹鹏程.让老年人生活得更有尊严.人民日报,2015-06-10[05]

[28] 乐章,肖荣荣. 养儿防老、多子多福与乡村老人养老倾向.重庆社会科学,2016(3):59-67

[29] 风笑天.从“依赖养老”到“独立养老”——独生子女家庭养老观念的重要改变.河北学刊,2006(3):83-87

[30] 尹世洪.社会转型期农村家庭结构的变化——以江西省安义古村为例.江西社会科学,2012(4):237-242

[31] 贾丽凤,马翠花.农村社区养老模式的构建研究.农业经济,2012(4):66-68

[32] 马良灿.农村社区内生性组织及其“内卷化”问题探究.中国农村观察,2012(6):12-20

[33] 付诚,王一.政府与市场的双向增权——社会化养老服务的合作逻辑.吉林大学社会科学学报,2010(5):24-29

[34] 李俏,李久维.回归自主与放权社会:中国农村养老治理实践.中国农业大学学报(社会科学版),2016(3):93-100

[35] 王思斌.中国社会保障体系的建构.山西人民出版社,1999:134

[36] 姚兆余.农村社会化养老服务:模式、机制与发展路径——基于江苏地区的调查.甘肃社会科学,2014(1):48-51

[37] 杨清哲.解决农村养老问题的文化视角——以孝文化破解农村养老困境.科学社会主义,2013(1):105-107

[38] 王跃生.中国家庭代际关系内容及其时期差异——历史与现实相结合的考察.中国社会科学院研究生院学报,2011(5):134-140

[39] 王世斌,申群喜,余风.农村养老中的代际关系分析——基于广东省25个村的调查.社会主义研究,2009(3):84-88

[40] 李俏,陈健.农村自我养老的研究进路与类型诠释:一个文献综述.华中农业大学学学报(社会科学版),2017(1):22-28

[41] 徐娜.张莉琴.劳动力老龄化对我国农业生产效率的影响.中国农业大学学报,2014(4):227-233

[42] 李澜,李阳.我国农业劳动力老龄化问题研究——基于全国第二次农业普查数据的分析.农业经济问题,2009(6):61-66

[43] 李俏,陈健,蔡永民.“老人农业”的生成逻辑及养老策略研究.贵州社会科学,2016(12):186-191

Rural Endowment Mode Transition in the process of Shifting Space and Boundaries

Li Qiao Chen Jian

With the background of industrialization and marketization, the rural endowment is under unprecedented pressure and faces the changes of the endowment space and the boundaries. The phenomena of rural elderly pursuing self-protection and social support out of the intergenerational relations become more obvious because of the reality of “low birthrate” and social mobility. To maintain family continuity, the responsible ethics of rural elderly that sacrifice themselves is more prominent. At the same time, the family structure develops gradually from complexity to simplicity, and the social boundaries of rural endowment presents the spillover and reset phenomenon from family to self, family to community, and community to society. In this context, we need to integrate the self-care ability of rural elders into the decision-making analysis, pay attention to the aging agriculture which as a form of self-support, and reverse the separate research perspective of family endowment, social endowment and self-support. It is a good way to combine the horizontal spatial dimension of the rural endowment change and the division of rural endowment differentiation together, forming a network-style research.

Rural endowment; Endowment mode; Endowment space; Self endowment; Aging agriculture

2016-11-21

国家社科基金青年项目“农村养老方式转换研究”(15CRK007);江苏省教育厅2016年度高校哲学社会科学基金指导项目“农业供给侧改革视域下老人农业应对策略研究”(2016SJD840010);2016年度江苏省普通高校专业学位研究生实践创新计划项目“责任伦理视阈下农村自我养老模式优化及政策支持研究”(SJZZ16_0220);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“苏南地区农业社会化服务机制创新研究”(JUSRP1501XNC)。

李 俏,江南大学法学院副教授,硕士生导师,邮编:214122; 陈 健,江南大学法学院农村与区域发展专业研究生。