汽车低碳化与动力总成技术创新*

李骏 张晓艳 付磊 沈铁军 宫艳峰 杨兴旺 王永军

(中国第一汽车股份有限公司技术中心,长春 130011)

汽车低碳化与动力总成技术创新*

李骏 张晓艳 付磊 沈铁军 宫艳峰 杨兴旺 王永军

(中国第一汽车股份有限公司技术中心,长春 130011)

从全球气候变化入手,分析了中国低碳化发展需求,包括碳排放构成、汽车碳排放占比,基于《巴黎协定》中中国政府的CO2排放量承诺,预测了2025年和2030年汽车油耗限值,据此分析了中国汽车低碳化技术需求,提出了中国汽车低碳化发展技术路线,从国家、社会、汽车行业和汽车企业层面给出了低碳化建议。

1 前言

长期以来,中国汽车行业相关法规一直关注污染物的排放,随着GB 19578《乘用车燃料消耗量限值》的实施,中国对汽车CO2的排放加以控制并以汽车油耗法规的形式体现,这与部分发达国家的控制策略不同。GB 19578的油耗限值要求使汽车企业面临巨大压力,从而促使低碳技术战略成为汽车企业发展的重要战略之一。

中国汽车工业面临着3个重要课题,即油耗法规的制定、油耗法规的发展趋势以及汽车行业的应对措施,其主线是低碳化。本文研究了国际能源和CO2排放量的构成与核算,分析了中国汽车工业碳排放现状、低碳技术与国际先进水平的差距以及中国汽车工业的CO2排放份额,提出了全产业链条下中国汽车低碳化技术路线。

2 中国汽车工业低碳化发展需求

2.1 低碳化是中国的发展需求

世界主要国家已就气候控制达成基本共识,即相较于工业革命前,全球温度的升高幅度必须控制在2℃以内[1]。据环境科学家估计,要实现上述目标,全球CO2累计总排放量必须低于3.15万亿吨,到目前为止,人类已经排放1.9万亿吨,还有约1.25万亿吨的可排放空间[1]。所以,降低CO2排放量是极具挑战性的任务。

为此,包括中国在内的多国签署了第一个具有普遍约束力的气候协议,即《巴黎协定》。目前,发达国家CO2排放量处于稳定甚至下降状态,而中国正处于CO2排放量急剧增加的时期,因此,面临更大的减排压力。中国政府承诺,到2030年左右,中国CO2年排放总量不再增加,且单位GDP的CO2排放量较2005年降低60%~65%。为此,中国汽车产业必须支撑国家CO2减排整体战略,持续降低单车碳排放水平,为国家碳排放控制作出贡献,也为自身发展扩大空间。

2.2 汽车低碳化是中国低碳化发展的需求

全球CO2排放量构成中,公路交通CO2排放量占比17.5%[2],是减排的重点领域。发达国家公路交通CO2排放量占比更大,美国为28%,欧盟为25%[3]。

在材料制造、燃料制造、车辆制造、使用、回收等汽车生命周期各环节中,使用环节的CO2排放量所占份额最大,本文主要论述使用环节,即“从油箱到车轮”(Tank to Wheel,TtW)的CO2排放问题。

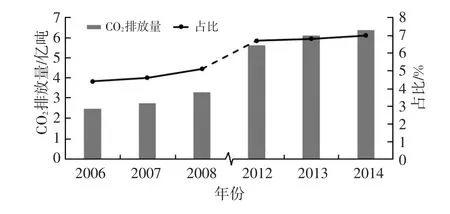

目前,中国汽车CO2排放量只占总排放量的约7%,但增速较快,使用环节排放占比较低[2],如图1所示。中国政府承诺,中国CO2年排放量到2030年左右达到顶峰,因此,汽车保有量不能急剧增加,但汽车的需求量和产量不断增长,汽车CO2年排放总量也在增加,未来,中国汽车CO2排放量占比必然会超过7%。

图1 中国汽车使用环节CO2年排放总量及占比

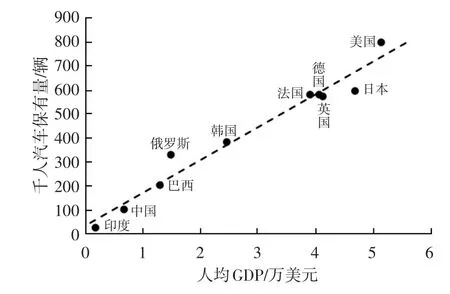

图2所示为世界主要国家千人汽车保有量与人均GDP的关系[4],由图2可知,二者呈线性关系是普遍规律。由此可以推测,伴随中国经济的发展,中国汽车保有量将快速增加,汽车将成为CO2排放量控制的重要领域。

图2 千人汽车保有量与人均GDP

到2025年和2030年,中国人均GDP预计将分别达到8.4万元和11.1万元(人民币),按模型预测,千人汽车保有量将分别达到227辆和280辆。中国汽车保有量预计在2020年达到3亿辆,2025年达到3.7亿辆,2030年达到4.3亿辆。中国汽车产量预计在2020年达到3 000万辆,2025年达到3 500万辆,2030年达到3 800万辆。

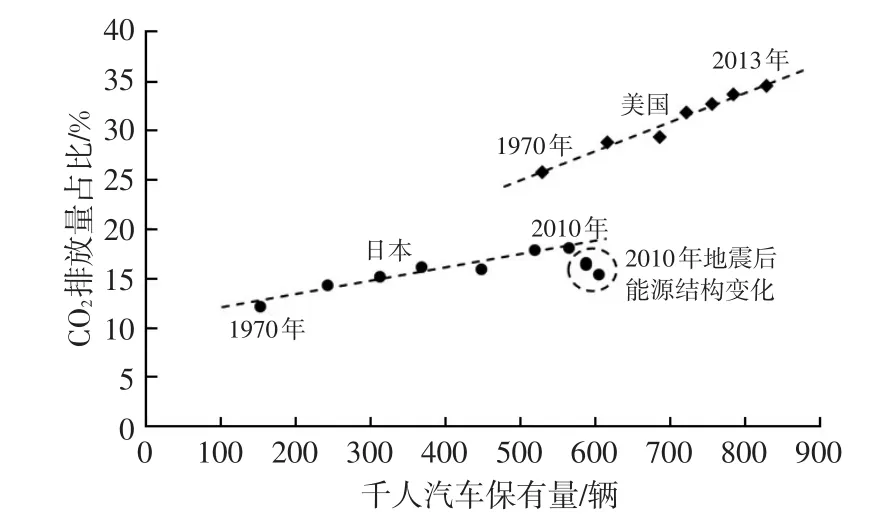

图3所示为日本和美国的汽车CO2排放量占比与千人汽车保有量的关系,可以看出,二者呈现强线性关系,但是两国的能源结构、汽车产品结构等因素使得汽车CO2排放量占比曲线相差较大。

图3 汽车CO2排放量占比与千人汽车保有量

2.3 中国汽车低碳化发展分析

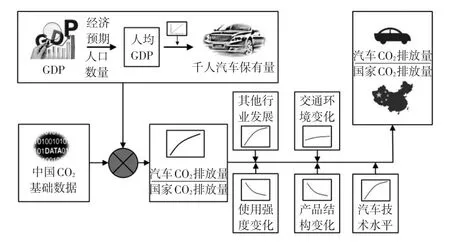

为分析汽车CO2排放量的变化趋势,建立如图4所示的预测模型。预测模型的输入包括人均GDP、人口数量、千人汽车保有量、CO2基础数据,由此可以预测全国CO2排放量中汽车的排放量占比。影响汽车CO2排放量占比的其他因素包括其他行业的发展、交通环境的变化、汽车使用强度、产品结构和低碳技术水平。

图4 中国汽车CO2排放量占比预测模型

根据上述预测模型获得的CO2排放量占比数据如图5所示。到2030年,中国千人汽车保有量达到约280辆时,汽车CO2排放量占比必须开始下降。显然,中国不能像发达国家那样发展汽车工业,因此,《巴黎协定》对中国来说是极具挑战性的。

图5 中国汽车CO2排放量占比预测

图5所示的预测结果与日本相近,因此,日本的情况具有一定的参考性,由此可知,中国CO2排放总量中汽车的占比不应超过12%。

利用此模型预测,中国汽车CO2年排放量到2028年左右达到顶峰,2030年顺利进入下降期。汽车CO2排放量占比2025年应控制在11.5%,2030年应控制在11.2%。为此,汽车CO2年排放总量2020年要控制在11亿吨以内,2025年将增加到11.8亿吨,2030年则必须降到11.6亿吨。由此推断,乘用车新车平均CO2排放量2025年应控制在约92 g/km,2030年应控制在约75 g/km,相应的燃油消耗量为4.0 L/100 km和3.2 L/100 km。

3 中国汽车低碳化发展技术分析

面对汽车CO2排放法规的压力,需要分析汽车低碳技术的发展。以中国乘用车产品结构分析为基础,进行低碳技术的参数化分析,最后确定动力总成和其他技术的发展目标。

从产品结构来看,目前市场上的车型以三厢和两厢紧凑型车为主,其市场占比为47.1%,SUV和MPV的紧凑型车占比为35%。这样的产品结构具有中国特色,为此,以三厢和两厢紧凑型车为目标进行低碳技术参数化分析。汽车燃料消耗量与整备质量、风阻系数、滚阻系数、发动机热效率强相关,因此,构建了以上述参数为变量的分析模型。

3.1 第四阶段油耗法规回顾

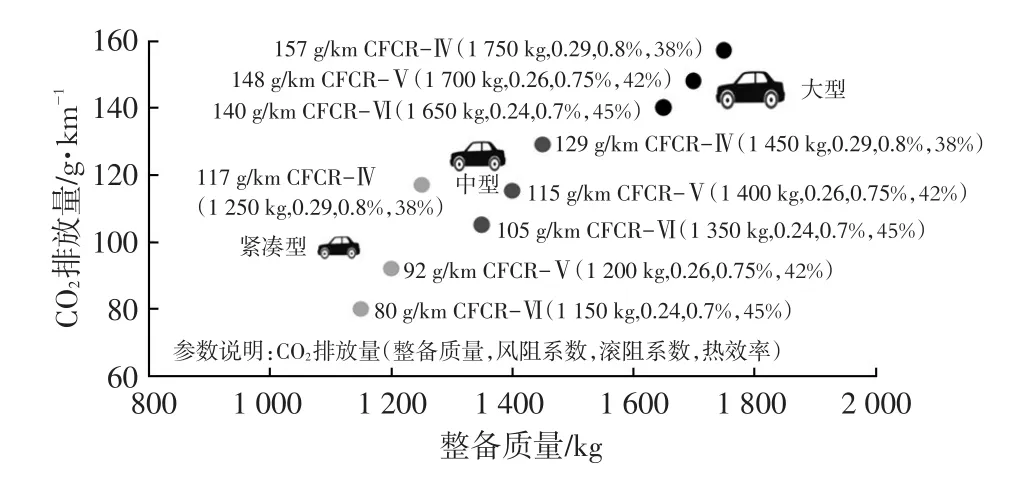

第四阶段油耗法规(China Fuel Consumption RegulationⅣ,CFCR-Ⅳ)限值是5.0 L/100 km(相当于CO2排放量117 g/km),考虑到企业低碳化技术能力和产品结构,按照最低能力预测,紧凑型三厢车必须达标,此时中、大型车不达标,为此,必须开发相应的新能源汽车(New Energy Vehicle,NEV)加以平衡,成本非常高。根据参数分析,紧凑型车如需达标,其各项参数必须达到的水平见图6。

图6 CO2排放量影响参数分析

3.2 第五阶段油耗法规

对于第五阶段油耗法规(CFCR-Ⅴ),按照低碳技术均衡发展的原则,企业的技术能力必须确保紧凑型车达标,各项技术参数继续优化,此时整车CO2排放量可以达到92 g/km(见图6)。

在第五阶段,中、大型车均不达标,CO2排放量分别可以达到115 g/km和148 g/km,为实现排放目标,企业需利用NEV平衡CO2排放量,代价越来越大。如果新能源补贴政策取消,企业就要考虑利用低碳技术实现产品减排,弥补亏损。

3.3 第六阶段油耗法规

第六阶段油耗法规(CFCR-Ⅵ)要求将更加严格,企业低碳技术能力必须大幅提升,否则紧凑型车无法达到75 g/km的CO2排放量目标。因此,企业必须加大轻量化力度,并将发动机热效率提高到45%的可应用极限水平,实现紧凑型车CO2排放量80 g/km,中型车105 g/km,大型车140 g/km(见图6)。此时,传统内燃机(Internal Combustion Engine,ICE)汽车均无法达标,所有车型必须增加NEV的比例,这是一个很严峻的挑战。

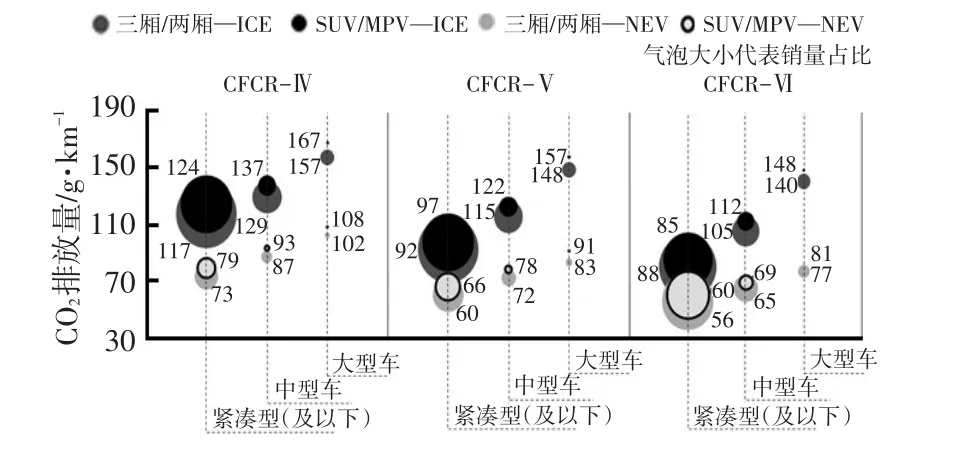

图7所示为参数化分析后所有车型对应的CO2排放量和销量占比。CFCR-Ⅳ实施时,ICE车型CO2排放量必须控制在123 g/km以下,NEV CO2排放量必须控制在78 g/km以下;CFCR-Ⅴ实施时,ICE车型CO2排放量必须控制在99 g/km以下,NEV CO2排放量必须控制在65 g/km以下;CFCR-Ⅵ实施时,ICE车型CO2排放量必须控制在87 g/km以下,NEV CO2排放量必须控制在60 g/km以下。

图7 不同车型NEDC工况CO2排放量分析

按照这样的计算模式,CFCR-Ⅳ实施时,ICE的贡献度为69%,NEV的贡献度为12%,CFCR-Ⅴ和CFCR-Ⅵ实施时,ICE的贡献度会下降,NEV的贡献度会提高,如表1所示。

表1 不同技术对低碳化的贡献度 %

把在各时期汽车CO2排放总量按ICE车型、NEV分配,得到NEV的销量。NEV的CO2排放量在CFCR-Ⅳ实施时的要求为78 g/km,CFCR-Ⅴ实施时为65 g/km,CFCR-Ⅵ实施时为60 g/km。按照总体碳排放达到法规要求进行销量计算,NEV销量占比在CFCR-Ⅳ实施时需达到12.9%,CFCR-Ⅴ实施时需达到20.6%,CFCR-Ⅵ实施时需达到44.6%。

4 中国汽车低碳化发展技术路线

低碳化总体技术路线包括ICE技术和NEV技术。

ICE技术的核心任务是提高热效率。为满足2020年CFCR-Ⅳ的要求(5.0 L/100 km),汽油发动机热效率应达到38%,其对应的技术包括Miller循环技术、可变气门升程(Variable Valve Lift,VVL)技术、整体式排气管技术、高效增压技术、低摩擦技术[5]及轻量化技术。

为应对2025年CFCR-Ⅴ的要求(预计油耗目标为4.0 L/100 km),以均质燃烧为基础的汽油发动机可以实现42%的热效率目标。在CFCR-Ⅳ应对技术的基础上,应增加可变气门(Variable Valve Actuation,VVA)技术、热管理技术、E-boost技术、排气再循环(Exhaust Gas Re⁃circulation,EGR)技术、发动机停缸技术、可变压缩比(Variable Compression Ratio,VCR)技术、废气能量回收(Waste Heat Recovery,WHR)技术、喷水冷却技术[6]。

为应对2030年CFCR-Ⅵ的要求(预计油耗目标为3.2 L/100 km),汽油发动机热效率应不低于45%,为实现此目标,汽油机需要寻求颠覆性技术突破。在CF⁃CR-Ⅴ应对技术的基础上,应增加低温稀薄燃烧技术、大冲程缸径比技术[7]、加氢燃烧技术、多源能量回收技术、绝热技术、电动化技术。

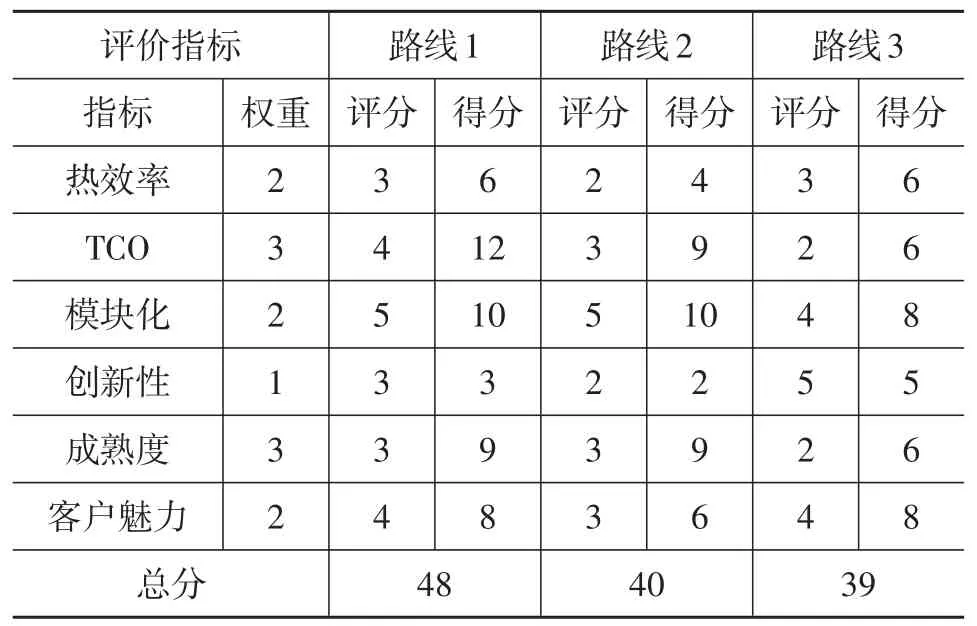

实现低碳化目标的关键问题是不同技术路线的平衡和取舍,而实现平衡和取舍的方式是对不同技术路线的科学评价,需考虑的技术评价指标包括热效率、生命周期使用成本(Total Cost Ownership,TCO)[8]、技术模块化、产品的模块化水平,同时还要考虑技术的创新性、成熟度和客户魅力。对不同级别的车型都需要评价筛选,得到相应车型的技术路线,同时需要找到适合的技术平台、技术模块,使低碳技术具有连续性。

紧凑型车动力系统低碳技术成本分析及评分表如图8和表2所示,其中路线1,即VVA+48 V技术很好地平衡了热效率、技术创新性、TCO等评价指标,是实现2025年低碳化目标的最佳技术路线。

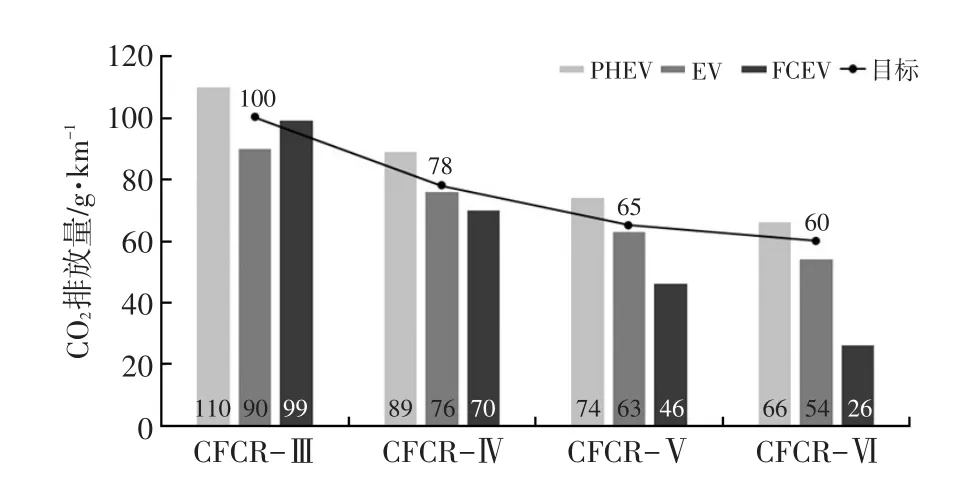

新能源汽车纯电动行驶所耗能量为电能,必须考虑其“油井到车轮”(Well to Wheel,WtW)的燃料生命周期,以及我国电网的含碳量及其发展趋势。依据前文的NEV全生命周期CO2排放总体分配目标,结合NEV技术发展趋势,分解制定各类NEV在不同阶段的CO2排放目标(见图9),可据此预测分配插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV)、纯电动汽车(Electric Vehicle,EV)和燃料电池电动车(Fuel Cell Electric Vehicle,FCEV)所需的销售比例。

图8 2025年紧凑型车动力系统低碳化技术成本分析

表2 2025年紧凑型车动力系统低碳化技术路线评分表

图9 典型紧凑型NEV CO2排放目标(WtW)分解

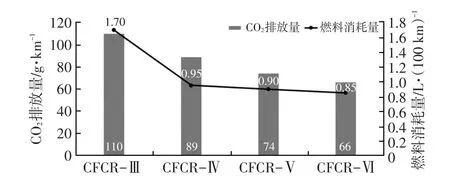

对于典型紧凑型PHEV(整备质量为1 450 kg),依据其全生命周期CO2排放目标确定整车油耗目标(TtW)如图10所示,并分解制定动力电机和机电耦合器等关键总成的技术指标,结合PHEV动力系统关键总成技术发展趋势预测整车成本发展目标。根据以上分析,提出实现PHEV CO2排放目标的技术创新主要方向为动力系统集成度提高、综合效率提升和成本降低,关键技术包括动力系统集成化技术、专用总成开发技术、智能化能量管理技术等。

图10 PHEV CO2排放量和燃料消耗量

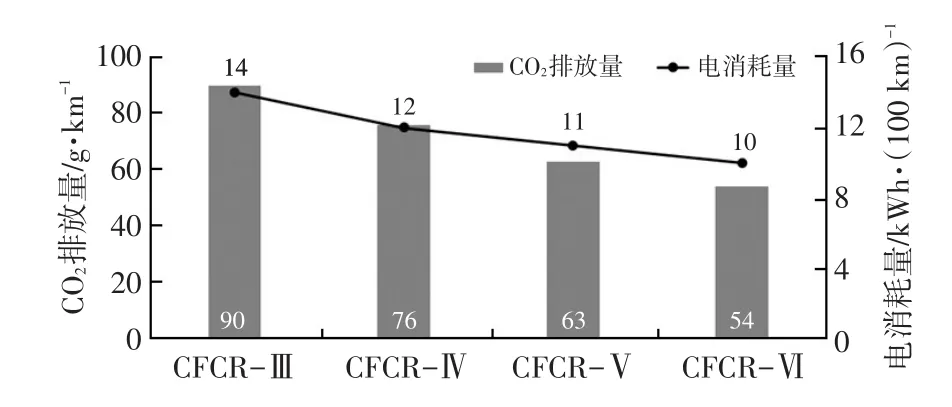

对于典型紧凑型EV(整备质量为1 450 kg),依据其全生命周期CO2排放目标确定整车电消耗量目标(TtW)如图11所示,并分解制定动力电机和动力电池等关键总成的技术指标,结合整车成本发展趋势预测,提出实现EV CO2排放目标的技术创新主要方向为成本降低、续驶里程提升和充电时间缩短,关键技术包括高比能量电池技术、高效电机技术、高压功率电子技术和轻量化技术等。

图11 EV CO2排放量和电消耗量

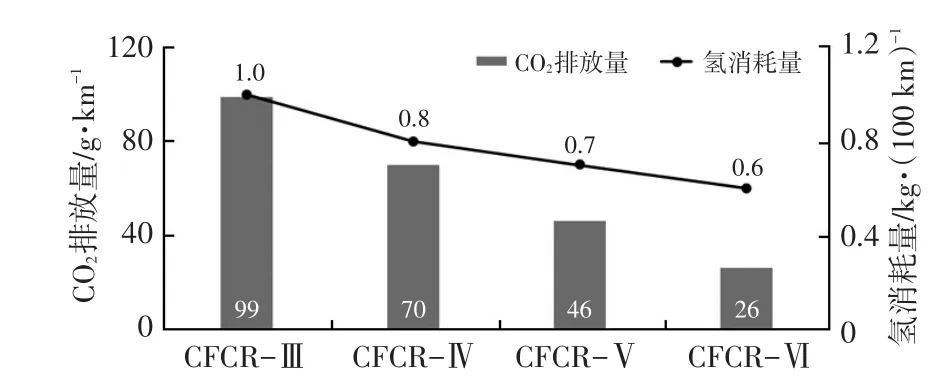

对于典型紧凑型FCEV(整备质量为1 550 kg),依据其全生命周期CO2排放目标确定整车氢消耗量目标(TtW)如图12所示,并分解制定燃料电池系统技术指标,结合整车成本发展趋势预测,提出实现FCEV CO2排放目标的技术创新主要方向为低成本、高效化和系统小型化,关键技术包括超薄双极板技术、高温低湿膜技术、非Pt催化剂技术及高储氢率车载储氢技术等。到2030年,预计FCEV将与PHEV和EV成本相当,并在低碳化水平方面具有绝对领先优势。

图12 FCEV CO2排放量和氢消耗量

未来,NEV产品必须符合市场规律,补贴政策不能维持其可持续发展。要实现其可持续发展,就要实现客户所能接受的成本增加,达到客户期待的续驶里程,同时解决充电时间问题,每100 km续驶里程的快速充电时间应控制在10 min以内。从成本增加、续驶里程和充电时间等角度分析:EV适合在紧凑型车上开发,满足中、短途行驶需求;为满足长途行驶需求,紧凑型SUV以上的车型适合发展PHEV和FCEV技术,但2030年燃料电池成本仍会很高,发展PHEV是比较现实的解决方案;2030年以后,预计FCEV在成本方面将与PHEV接近,而且其CO2排放量更低,但其市场推广程度也取决于加氢站建设和氢燃料大批量生产的发展程度。

5 结束语

研究汽车碳排放的工程科技需要在四个层面上考虑。在国家层面:要统筹各行业碳排放占比,汽车行业应该获得合理的碳排放份额;要综合评估NEV对碳排放的影响,电能消耗也有碳排放;NEV还处于发展时期,国家应出台大排量汽车碳税政策以补贴NEV。在社会层面,必须提倡低碳消费和勤俭节约的文化,生活环节碳排放的增加势必影响生产环节的碳排放份额,进而影响GDP的增长。在汽车行业层面,应研究全生命周期碳排放管理,通过提升企业信息化、智能化水平进一步降低碳排放量,要协同能源与制造业,发展低碳燃料。在汽车企业层面,要把传统内燃机和新能源汽车很好地结合,转型升级为低碳企业。

1 政府间气候变化专门委员会.气候变化综合报告.哥本哈根,2014.

2 Fatih Birol.CO2Emissions From Fuel Combustion.Paris:International Energy Agency,2016.

3 日本汽车工业协会.日本汽车统计年报,2012.

4 日本汽车新闻社.汽车产业手册,2001.

5 Hadler J,Lensch-Franzen C,Kirsten K,et al.New Aspects for a Tribologically Induced CO2and Emission Reduction.37th Internationales Wiener Motorensymposium,2016.

6 Thewes M,Baumgarten H,Scharf J,et al.Water Injection-High Power and High Efficiency Combined.25th Aachen Colloquium Automobile and Engine Technology,Aachen,2016.

7 Ikeya K,Takazawa M,Yamada T,et al.Thermal Efficiency Enhancement of a Gasoline Engine.SAE Paper No.2015-01-1263,2015.

8 Seger J,Hwang L K,Shao J,et al.Systems Engineering Approach for the Design of a Low Carbon,Fuel Efficient, Diesel Engine Powertrains for Commercial Vehicles.SAE Paper No.2011-01-2189,2011.

(责任编辑 斛 畔)

修改稿收到日期为2017年3月13日。

Low Carbon Automotive and Powertrain Technology Innovation

Li Jun,Zhang Xiaoyan,Fu Lei,Shen Tiejun,Gong Yanfeng,Yang Xingwang,Wang Yongjun

(China FAW Corporation Limited R&D Center,Changchun 130011)

This paper analyzes the demands for low carbon development in China by introducing global climate change,including components of CO2emission,proportion of vehicle carbon emission in total emission.This paper also predicts vehicle fuel consumption limits for 2025 and 2030 based on the commitment of CO2emission reduction made by the Chinese government within the framework of Paris Agreement.The demand for low carbon auto technologies in China is analyzed,the technology roadmap for the development of low carbon auto in China is proposed,and low carbon proposals are raised in aspects of the nation,the society,the auto industry as well as auto OEMs.

Low carbon,Powertrain,Technology innovation

低碳化 动力总成 技术创新

U461.8;U469.7;X734.2

A

1000-3703(2017)04-0001-05

中国工程院中国汽车低碳化系统工程研究项目(2016-XY-02)。

李骏(1958—),男,中国工程院院士,工学博士,研究方向为动力总成技术、汽车电子技术、新能源汽车技术。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)