中国文化背景下的团队学习行为研究

黄玉梅,孙海法

(1.中山大学 岭南学院,广东 广州 510275;2.广州越秀集团有限公司 博士后科研工作站,广东 广州 510623;3.中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

中国文化背景下的团队学习行为研究

黄玉梅1,2,孙海法3

(1.中山大学 岭南学院,广东 广州 510275;2.广州越秀集团有限公司 博士后科研工作站,广东 广州 510623;3.中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

文章采用质性研究法,在中国情境下对8支本土高技术团队的团队学习行为进行了两年的跟踪研究,对收集的质性资料进行扎根理论分析,确定了团队学习行为包括内部学习、间接学习和情境学习等三个维度。文章还结合中国文化的典型特征,如权威顺从、集体主义倾向、不确定性规避等,编制了中国情境下的团队学习行为问卷。在研究结果基础上,本文从组织、团队和个体三个层面提出促进团队学习的建议。文章丰富了团队学习的内涵和结构维度,为后续研究奠定了测量基础。

中国文化;高技术团队;团队学习;结构维度

一、 引 言

我国企业正处于由劳动密集型向知识密集的创新发展型转型的困难时期。企业创新的基础在于研发团队和高技术团队的建设,尤其是那些高科技企业。团队的创新动力来自团队的学习,关于团队学习,自Senge[1]182提出团队是现代组织基本的学习单位以来,学者们开展了许多研究探索团队效能的影响因素,团队学习被认为是提高团队绩效能力、适应环境动态变化、更新和维持组织绩效的重要机制。团队学习的研究已开展了20多年,但是团队学习的内涵和结构尚未形成一致结论。

国内外关于团队学习的研究可总结为三种不同的取向:行为取向的研究关注团队成员之间的互动行为[2-3],信息加工取向的研究关注团队成员之间的信息处理过程[4],结果取向的研究强调团队成员之间的知识转移与团队学习的结果[5-6]。不同取向的研究要解决的问题不同,团队学习的内涵、结构维度和测量也不尽相同,本论文采用行为取向的研究方法。

在国际上,早期的团队学习行为研究中,团队学习指的是团队成员在团队内部的反思和行动过程[2,7],团队学习概念仅包括“团队内部学习”维度。近年的团队学习行为研究采用开放系统视角和借鉴团队跨界活动研究[8-10],将团队学习活动拓展到团队边界以外,关注团队与团队以外的个体、群体或环境的互动,团队学习构念的维度也相应增加[11-12]。

我国的团队学习行为研究滞后于国外,陆佳芳和时堪[13]于2004年介绍了Edmondson[2]1999年提出的团队学习行为模型。在团队内部学习上,我国研究者参照和借鉴国外的研究,界定了团队学习行为的内涵,并开发了团队学习行为量表[3,14]。在团队外部学习上,刘松博[15]参考了Wong[11]和Bresman[12]的定义与测量。刘松博[16]建议采用访谈、编码、因子分析等量表开发流程开发我国情境的团队学习量表,特别是搭建团队外部学习研究的统一对话平台。

国内外相关研究显示,团队学习行为的内涵和结构尚未形成一致结论。已有团队学习研究大多数是以欧美文化为背景展开的,而我国学者根据研究需要修订西方的团队学习量表,不少测量工具没有进行效度的检验。本研究的目的是探索我国文化背景下团队学习的结构,并开发具有本土适应性的测量工具。作者先对本土8支高技术团队的学习行为资料进行扎根理论分析,发现团队学习行为包括三个维度,然后结合中国文化特征,编制了中国文化背景下的团队学习问卷,为后续研究奠定了测量基础。

二、 文献回顾

(一) 行为取向的团队学习内涵

国外早期的团队学习行为研究中,团队学习指的是团队成员在团队内部的互动行为。团队学习被定义为团队一系列的反思和行动过程,包括提出问题、试验、寻求反馈、反思、讨论错误或意外的行动结果,做出改变来适应或者改善的过程等[2,7]。早期的团队学习研究没有严格区分团队内部学习和外部学习,主要以内部学习为主。

随着环境动态变化加快、团队任务更加复杂,团队仅依靠自身的知识和经验难以完成任务,团队需要跨越边界,寻找外部学习源或创新源[17],并借助外部社会资本,比如与外部团队建立集体联接,获取其他团队的集体知识,进而提高团队任务绩效和创新绩效[18-19]。因此,团队学习行为研究者基于团队跨界活动理论,开始探索团队的外部学习行为。Wong[11]拓展了Edmondson[2]经典的团队学习定义,他依据团队成员的身份将团队学习划分为局域学习(local)和外域学习(distal),前者即团队内部学习,是指团队与团队内部的人互动,获取、共享和组合知识的过程;后者即团队外部学习,是指团队与团队以外的人之间的知识获取、共享和整合活动。Bresman[12]依据团队成员外部学习的内容,进一步将团队外部学习划分为间接学习和情境学习。团队间接学习活动,指的是团队向团队外部对象学习与团队任务相关的经验,团队学习到陈述性和程序性两类知识;团队的情境学习活动,指的是团队从外部资源了解团队所处的环境,如竞争对手行动、组织内外部环境、技术动态等,团队学习到的是陈述性知识。

我国的团队学习行为研究是在国外团队学习行为研究基础上开展的,研究者们对团队学习行为内涵的界定,主要是参照国外研究者的概念界定。例如,卢小君等[14]认为,团队学习是团队成员试验、沟通、反思和记录等行为的循环过程,毛良斌[3]认为,团队学习行为包括团队互动性学习和团队反思性学习,以上文献参照了Edmondson[2]的研究对团队内部学习的定义。刘松博[15]在研究中提及的“团队双向学习”概念,其内涵借鉴了Wong[11]对团队内外部学习的定义。

(二) 团队学习行为的结构与测量

Edmondson[2]的团队学习是单维度的。她用7个题目测量团队的学习行为,包括“我们会定期地花时间寻找改进团队工作流程的方法”,“团队成员尽可能地从团队以外的人那里获取信息”,“我们邀请团队以外的人给我们提供信息,或与我们讨论”等。尽管Edmondson[2]对团队学习的测量题目中有两个条目是关于团队外部学习的,但是,她没有将团队学习分为内部学习和外部学习这两个维度,后续的研究一般根据研究情境,在这7个条目基础上做一些修订,选取部分用于测量“团队内部学习”维度。

Wong[11]的团队学习包括两个维度。在团队内部学习的测量上,修订Edmondson[2]的团队学习行为量表,编制了8个题项。在团队外部学习测量上,修订Ancona 和Caldwell[8]团队跨界行为量表,形成了4个题项:“我们团队从团队之外的人那寻求想法或专业知识”,“我们团队与团队之外的人一起回顾我们团队的工作”,“我们团队从团队之外的人那获得帮助和建议”,“我们团队从团队之外的人那寻求关于我们团队工作的反馈”。

Bresman[12]进一步将团队学习划分为三个维度。在团队内部学习的测量上,修订Edmondson[2]的团队学习行为量表,编制了4个题项。在团队间接学习的测量上,通过案例研究开发了4个题项,如“到外面寻找并收集向谁咨询、如何完成任务的信息”,“邀请团队之外的人来讨论如何避免重复以前的错误”等。在团队情境学习上,修订Ancona 和Caldwell[8]的团队跨界行为量表,编制了4个题项,但这四个题项与Wong[11]测量团队外部学习的四个题项不同,它们侧重测量团队对所处环境中的行业、市场、技术和竞争对手信息的了解。

从以上文献回顾可知,在国外研究中,团队学习行为的结构经历了单维度到二维度再到三维度的发展过程,在团队外部学习的测量上,主要参考团队跨界行为的任务协调和信息侦测维度的测量题目。我国团队学习行为的结构划分和测量借鉴了国外的研究,毛良斌[3]吸收国内外学者的理论观点并结合访谈的结果,开发了包含13个题目的团队学习行为测量问卷,该研究发现团队学习行为包括团队反思性学习和互动性学习两个维度。刘松博[15]将团队内部和外部学习统称为“团队双向学习”,测量题目采用Wong[11]和Bresman[12]问卷的部分题目,共8个题目。

综上,国外研究中团队学习的内涵不一致,研究者大多根据自己的需要开发团队学习测量问卷, 不少测量工具没有进行效度检验。我国的团队学习行为研究多是借鉴欧美文化背景下的相关研究,直接修订西方的团队学习量表,用于探索团队学习与团队结果的关系。仅有毛良斌[3]等少数研究通过访谈形成问卷题目测量团队内部学习,而团队外部学习的理论或视角才刚刚引入我国,相关研究还处于探索阶段[16]。急需整合目前团队学习的研究结论,并结合我国文化的特点挖掘团队学习的内涵,编制具有中国本土特色的团队学习测量工具。

(三) 团队学习行为研究的文化背景因素

1. 跨文化背景的团队学习研究。团队学习研究起源和发展于发达国家,相关研究已开展20多年,美国和欧洲的团队学习研究比较完善[20]。为了进行跨文化的团队学习比较,Bui等[20]探讨了英国和越南文化背景下的团队学习。英国是发达国家,其社会文化特征是,高度个体主义和男性主义,权力距离小,低不确定性规避,团队承诺、团队动机等因素与团队内部学习存在较强的正相关性。越南是发展中国家,其社会文化特征是,集体主义倾向,国民重视和谐关系,团队开发与培训、团队效能感等因素正向影响团队的学习行为。

与西方国家的团队学习相比,亚洲文化背景下的团队内部学习有其独特性。发展中国家的团队学习,受集体主义社会文化的影响[21-22]。Tjosvold等[23]强调,西方文献没有覆盖中国团队学习的特征,如团队成员之间的责备导向。Ooi等[24]以马来西亚中层管理者为对象,发现团队学习与知识共享存在强相关性。我国研究者卢小君等[14]发现,我国文化的低权力距离、集体主义倾向、低不确定性规避、柔性主义、长期导向等特征正向影响团队的内部学习行为,如试验、沟通、反思和记录等。以上文献表明,在研究我国的团队内部学习时,需考虑我国社会文化的背景特征。

现有跨文化背景下的团队学习研究,其“团队学习”多数指的是团队内部学习,较少研究探讨社会文化对团队外部学习的影响。Liu等[25]的研究除外,该研究以中国的高科技公司的80支研发团队为样本,探究团队权力距离氛围对团队外部学习的影响,他们运用中国社会文化之高权力距离特征,解释了团队领导为何限制团队外部学习。尽管关于社会文化影响团队外部学习的研究不多,但有一些研究考察了我国文化背景下的团队跨界行为、团队知识分享等与团队外部学习相关的行为,如刘松博和李育辉[26]的研究考察了团队集体主义倾向对员工跨界行为的影响,赵书松[27]探究了中国文化背景下的知识共享动机,发现了不同于西方的知识共享动机,如规则服从、关系构建等。根据已有相关研究可以预期,中国文化特征将影响团队的外部学习行为。

2. 中国文化特征对团队学习的影响。中国文化特征主要表现在高权力距离、集体主义导向和不确定性规避等方面。

权力距离指的是一个国家组织中权力较小的成员对于权力的不平等分配的接受程度,中国在权力距离上的得分排名靠前[21]。在高权力距离氛围的团队里,团队领导被期望做出更多的贡献,团队成员顺从团队领导做出的决策而不是主动地提出建议。团队成员间的权力差异限制了集体学习所需的对话,不利于成员间的良好互动和深入的技术交流。Liu等[25]发现,权力导向得分高的领导为保住权力和地位,会有意地限制下属的学习活动,特别是外部学习行为,以保持信息和知识的不对称。另外,由于时间和精力的约束,团队领导过多的外部学习活动,导致团队领导漠视团队的内部学习。以上研究表明,高权力距离阻碍团队内部学习和外部学习。

在集体主义社会,人们需融入强大的、具有内聚力的群体,而群体保护人们,以赢得人们对群体的绝对忠诚,中国在集体主义倾向上得分排名靠前[21]。在团队层面,集体主义重视团队目标和团队成员间的合作,个体主义注重个人目标和团队成员间的竞争,集体主义关注团队内部关系建立和维持和谐,倾向于集体主义的人偏好遵守已经提出的观点,寻求构建一致性和相互依赖性。刘松博和李育辉[26]认为,集体主义导向的团队成员会主动向具有更多信息和知识等资源的跨界员工征询建议和意见。以上研究表明,集体主义导向促进团队内部观点整合与跨职能部门合作。

不确定性规避指的是避免不明确、模糊的情境和不熟悉的任务等,偏好可预测性、需要成文或不成文的规则。低不确定性规避的国家包容创新性的观点和行为,而高度不确定性规避的社会,偏好结构化的学习情境,即有正确答案。与西方社会相比,中国属于不确定性规避程度较高的社会[28],对于团队内部学习的影响表现为,不利于团队聚焦困难和复杂问题,降低团队重塑已有观点、产生新想法和试验新想法的能力。另外,在不确定性规避较高的团队氛围下,团队吸收和利用外部知识、适应创新的速度较慢,阻碍了团队与外部平行团队之间的任务协调、知识共享、互动反馈等活动,也减少了团队的外部信息搜寻活动。

综上,我国社会文化的高权力距离、集体主义导向、不确定性规避等特征将影响团队的内部学习和外部学习行为,但是,我国现有研究中团队学习的结构与测量主要借鉴西方文献。因此,本研究将结合中国文化的特征,对本土高技术团队有针对性地进行访谈与问卷设计,对我国文化背景下的团队学习构念进行探索。

三、 团队学习行为的结构

(一) 研究方法与样本选择

本研究采用质性研究方法,即研究者参与到真实的情境中,充分地收集资料,并扎根于原始资料,采用归纳逻辑来分析资料和形成理论(较多研究基于扎根理论分析资料和构建理论)。由于本研究的目的是探索团队学习构念的维度,希望回答“团队学习是什么?团队学习包含哪些方面?” 等问题,质性研究法适合本研究的目的和研究问题。

本研究在选择样本时,考虑那些较多地涉入不同类型团队学习活动的团队。Edmondson和Nembhard[29]也提到,在研发和高技术团队中,团队学习活动更多和更明显,因此,本研究选择高技术团队为研究对象。关于案例的数量,不同研究者之间存在分歧,多数学者认同Eisenhardt[30]的观点,认为使用4至10个案例进行探索性研究较为理想。因此,本研究选择了一家高科技公司的4支研发团队,一家电子元器件制造企业的2支技术团队和2支跨职能部门团队,共8支高技术团队作为样本。

(二) 数据来源

文档资料。作者先通过公司内网、公司月刊、部门快报等,了解团队所在公司、部门的基本情况;再获得部门经理的许可,阅读团队成员的工作报告,如日常工作PPT,项目汇报PPT等,掌握团队的基本工作情况。

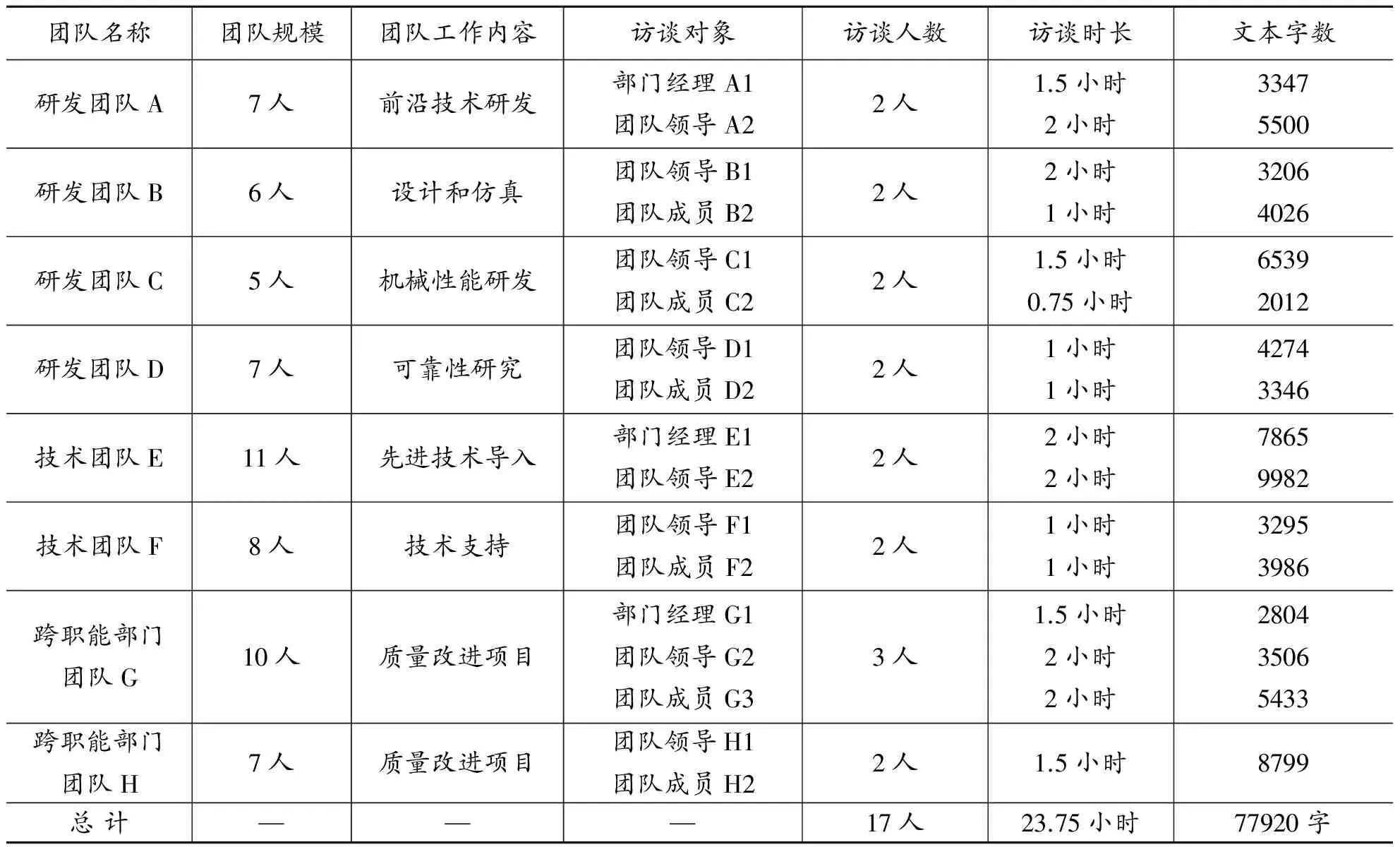

深度访谈。作者设计了访谈提纲,再根据访谈对象所在部门、团队的特点,有针对性地提问,请被试介绍团队工作的情况,回顾团队完成任务、解决问题过程中团队成员间的学习、人际互动情况,介绍团队参与企业内外部培训与交流的情况等。访谈对象包括团队领导、团队主要成员、团队所在部门的经理等,对每名被试的访谈控制在45分钟至120分钟。研究者对访谈做了录音,并将访谈录音整理成文本后发回给被试确认。研究者共开展了17次访谈,访谈时长达23.75小时,整理成文本共77920字,访谈具体情况见表1。

表1 8支团队访谈基本情况表

资料来源:作者整理。

现场观察。研究者参加团队的工作会议,观察会议中团队成员的学习行为表现,并在会议结束后,及时访谈会议的召开者或参与者,深入地了解更多的细节。研究者还观察团队所处的工作环境、团队成员日常的工作状态与行为等。

(三) 数据编码与分析

扎根理论对质性数据的分析有一套较完整的程序,本研究严格按照Strauss 和 Corbin[37]的编码步骤进行。为减少个人偏差,研究者与另外两名企业管理专业的研究生组成了编码小组,编码过程中有不同意见,相互讨论达成一致。

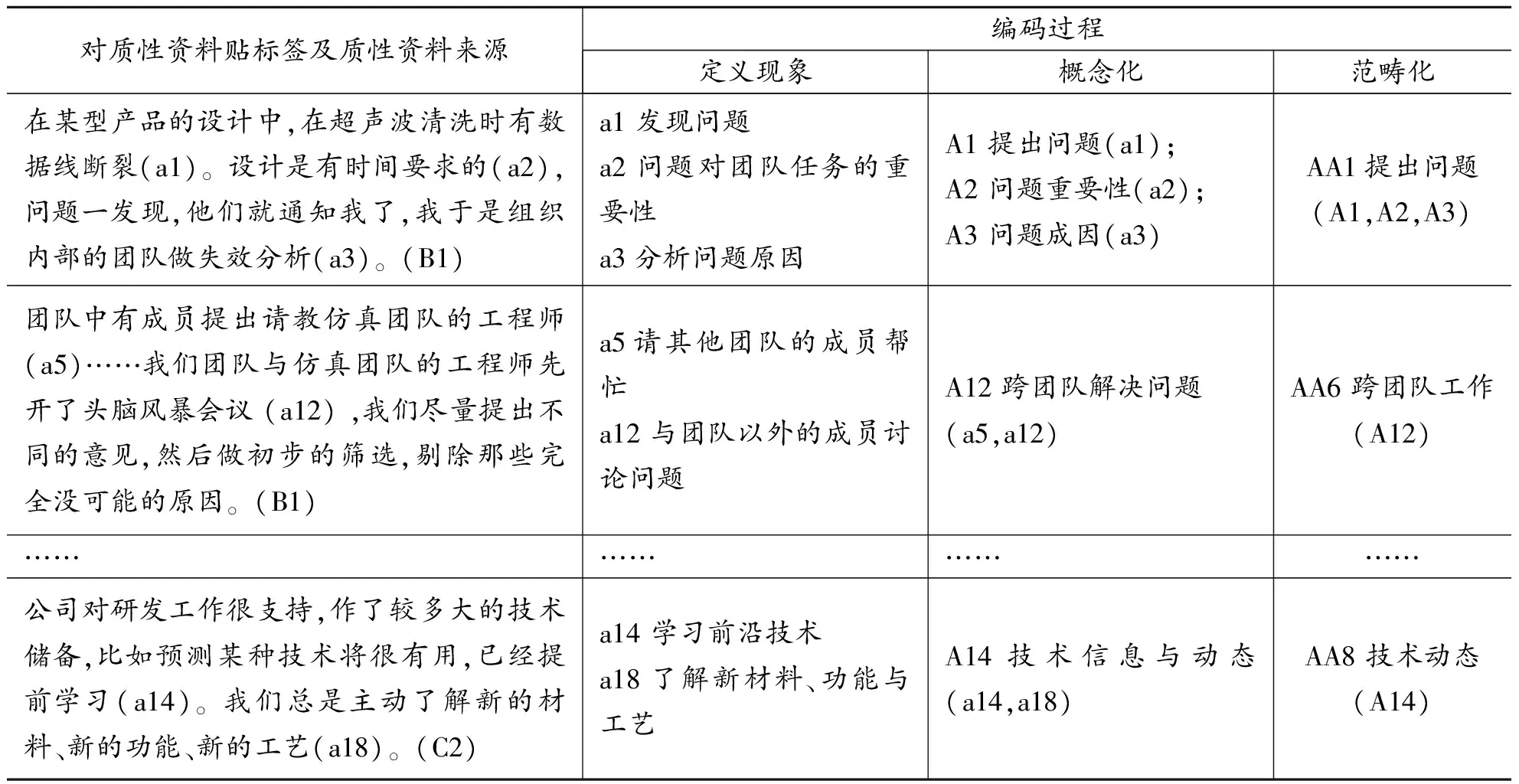

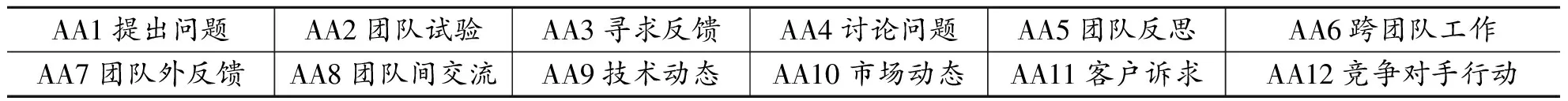

1. 开放编码。开放编码目的是定义现象、界定概念和发现范畴。在开放编码阶段,研究者需尽量捕捉资料中的信息点,根据资料的基本内涵进行编码,并赋予它名字,分为“贴标签”和“定义现象”两步。概念化指的是,研究者加入个人的解释,用相对严谨的表达概括被定义的现象,形成概念。范畴化,即将相关的概念聚拢成一类形成范畴,范畴的名称更加抽象。开放编码举例见表2。开放编码阶段共获得 “发现问题”等88个标签(由于篇幅限制,贴标签和定义现象的全部过程未在文中列出,如有需要,可向作者索取),“遇到问题”等20个概念(见表3),“提出问题”等12个范畴(见表4)。

表2 质性资料的开放编码举例

资料来源:作者整理。

表3 质性资料的概念化结果

资料来源:作者整理。

表4 质性资料的范畴化结果

资料来源:作者整理。

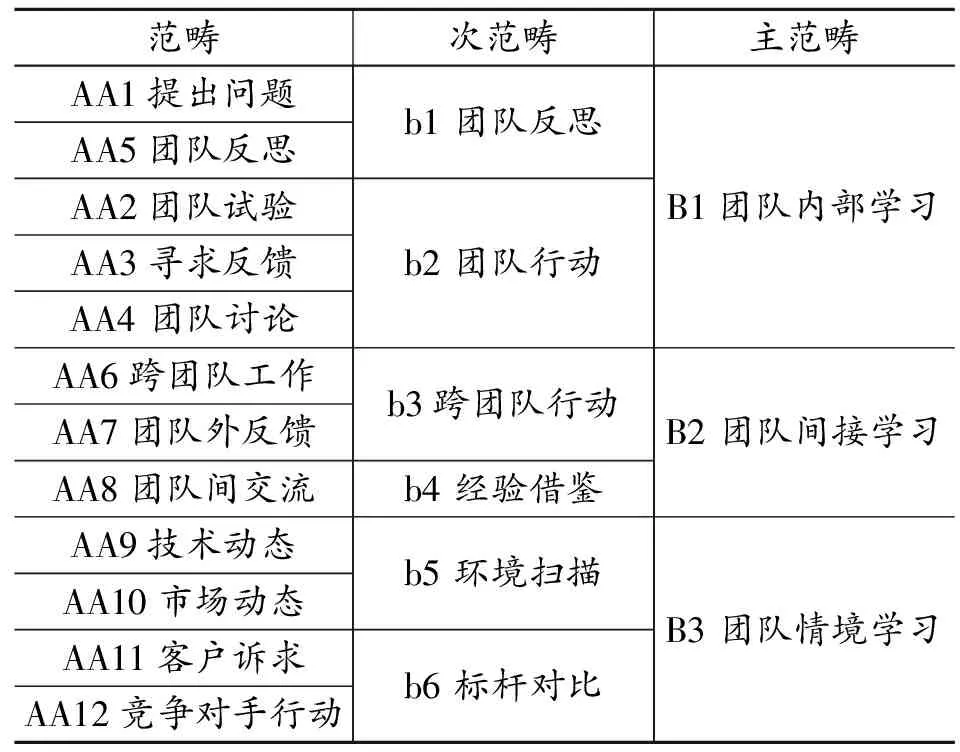

表5 质性资料的主轴编码结果

资料来源:作者整理。

2. 主轴编码。主轴编码的目的是进一步归纳已获得的范畴,获得更为抽象的次范畴和主范畴,并建立范畴之间的联系,包括平行关系、因果关系等。经过反复比较与深入讨论,编码小组获得了主轴编码结果,如表5所示。例如“AA2团队试验”、“AA3寻求反馈”、“AA4 团队讨论”这三个范畴被链接为“b2团队行动”次范畴;“b1团队行动”和“b2团队反思”这两个次范畴被链接为“B1团队内部学习”主范畴。范畴之间的关系可以描述为,团队先卷入团队试验、寻求反馈、团队讨论等团队行动,再对团队行动进行反思,进而提出新的问题,开始新一轮的团队行动,如此循环地进行团队内部学习。本研究通过主轴编码获得6个次范畴:团队行动、团队反思、跨团队行动、经验借鉴、环境扫描、标杆对比等;共获得3个主范畴:团队内部学习、团队间接学习和团队情境学习。

3. 选择编码。选择编码指的是对主轴编码发现的范畴进行系统分析,确定核心范畴,并将核心范畴与其他范畴连接起来,形成较为完整的、具有分析力的故事线或解释框架。本文将三个主范畴与已有理论进行对接和比较,发现“团队学习行为”能较好地概括主轴编码阶段发现的主范畴和次范畴,因此“团队学习行为”被确定为核心范畴。由此形成如下故事线:团队首先涉入团队行动和团队反思等内部学习行为,为团队间接学习奠定基础;在团队任务更加复杂和困难,团队依靠自身的知识和经验无法达到目标时,团队需要涉入跨团队工作或经验借鉴等行动;为了应对环境动态变化,团队还需进行环境扫描以了解技术和市场动态,密切关注竞争对手行动以及学习标杆企业的领先实践。

(四) 信度和效度保证

在效度方面, 本研究严格遵循资料来源的三角交叉原则,研究者同时比对资料的多个来源,通过相互验证,尽可能保证资料的准确性。具体做法是,判断经理、团队领导、团队成员对团队行为过程描述或感受的一致度,判断观察到的团队行为表现与团队工作报告上描述的团队行为的一致度。另外,本研究将其中一支团队的质性资料用作验证性分析,没有发现新的概念或范畴,因此判定已达到理论饱和度。

在信度方面,研究者在研究设计阶段提出研究计划书,并对此进行多次讨论,达成一致意见;在质性资料分析时,由不同的研究者分别对多种类型证据(文本型证据、事例型证据、言语型证据)进行分析对比,相互讨论后获得一致结论。

四、 中国文化背景下的团队学习行为测量

本研究的团队学习行为测量题目来源于三方面:一是修订现有研究中的相关量表;二是结合中国文化的特征与质性资料分析的结果编制测量题目;三是根据影响团队学习行为的深层次行为编制测量题目,如沉默、顺从等行为。表6展现了本研究开发的中国文化背景下的团队学习行为量表(共16题),并与Bresman[12]的量表进行对比。选择与Bresman[12]量表对比的原因是,该研究对于团队学习的测量,借鉴了之前具有代表性的相关研究,如Ancona和Caldwell[8]、Edmondson[2]、Wong[11]等,本研究对团队学习三个维度的命名虽与Bresman[12]的命名一致,但本研究对于团队学习各个维度的测量结合了中国文化特征,更具有本土适应性。

修订已有量表。在团队内部学习测量上,本研究主要修订Edmondson[2]和Wong[11]的问卷,包括“当出现错误时,团队成员会讨论怎样在以后避免此类错误”等条目;在团队间接学习测量上,主要修订Wong[11]和Bresman[12]的问卷,包括“我们邀请公司其他团队与我们分享信息或与我们讨论”等条目;在团队情境学习维度上,主要修订Ancona和Caldwell[8]的问卷,包括“我们团队密切关注组织外部环境中技术和市场的最新动态”等条目。

反映中国文化特征、分析访谈资料新增的测量题目。反映高权力距离的题目,包括“按照团队领导决定的方案开展试验,可以避免承担更多的责任”、“如果我想寻求其他团队的帮助,需征得团队领导的同意”、“团队领导有较多外部学习的机会,而我们的外部学习机会很少”。反映集体主义倾向的题目,如“为了实现组织目标,其他团队经常与我们分享知识和经验”等。反映不确定性规避的题目,如“对于团队外部的知识和经验,我们团队有批判地接受”等。根据访谈资料编制的其余题目,包括“当遇到新问题时,我们会讨论这些问题对团队目标的重要性”、“团队成员沟通工作的进展并听取团队领导对进展的反馈”、“我们团队会定期反思团队的工作,总结经验与不足”、“我们与其他团队组成跨专业团队,合作解决复杂问题”、“我们密切关注客户对产品的质量需求和投诉信息”等。

结合中国员工的沉默与顺从行为新增测量题目。员工进言能促进团队学习[31],但团队成员为了维持团队表面和谐和遵循团队内权力距离而减少抑制性进言,即成员不会就团队实践中现存的或潜在的问题进行警示[32]。李锐等[33]的研究也发现,个人传统性导致了员工沉默,具体表现在,当员工与领导意见相左时,不表达自己的想法而接受领导的意见,消极地顺从;担心发表不同意见会引发人际冲突,为了维持群体和谐而与团队其他成员保持意见一致。由此可以预期,团队成员的沉默和顺从行为对团队学习将产生负面影响。因此,本研究还增加了以下反向测量题目:“对某些改善团队工作的想法或建议,我们预期领导不喜欢而有所保留”、“为了维护同事关系,我们不会立即反对同事提出的解决方案”。

表6 中国文化背景下的团队学习行为量表及与Bresman[12]量表的对比

资料来源:作者整理。

五、 结论与启示

(一) 讨论与结论

质性研究结果表明,团队学习指的是团队成员与团队内外部的个体、群体或环境互动的行为过程,不仅包含团队内部学习,还包括团队间接学习和团队情境学习,共三个维度。

团队内部学习。西方的团队内部学习研究相对成熟,团队学习行为主要包括形成观点、试验、讨论、寻求反馈、反思、观点重塑等行为[2,34]。本研究的团队内部学习与已有研究发现相似,包括团队内部的提出问题、试验、寻求反馈、讨论、反思等行为,但是在对其测量时考虑了中国文化的特征,比如,“按照团队领导决定的方案开展试验,可以避免承担更多的责任”、“当遇到新问题时,我们会讨论这些问题对团队目标的重要性”等题目,分别体现了我国社会文化的高权力距离和不确定性规避特征。

团队间接学习。由于团队任务时间压力大、团队内部知识的局限等,团队需要与其他团队合作[11]或借鉴其他团队的经验[12]。本研究的团队间接学习包括跨团队行动和团队之间的经验借鉴,如与其他团队协调目标、行动安排以及资源的利用,汲取其他团队完成相似任务的经验或教训。在对团队间接学习进行测量时,设计了体现我国社会文化之权威顺从、集体主义导向、不确定性规避等特征的题目,如“如果我们想寻求其他团队的帮助,需征得团队领导同意”、“为了实现组织目标,其他团队经常与我们分享知识和经验”、“对于团队外部的知识和经验,我们团队有批判地接受”等。

团队情境学习。由于环境高度动荡,内部资源稀缺,团队需跨越组织边界搜寻外部资源,向外部学习源学习[12,31]。本研究的团队情境学习包括环境扫描和标杆对比,即团队成员从外部收集团队所处环境中的信息,了解竞争对手的动态、把握技术的趋势、掌握与客户和市场有关的数据,确保团队在激烈的竞争中不被击败。在对团队情境学习进行测量时,结合我国社会文化之高权力距离特征,编制了“团队领导有较多外部学习的机会,而我们的外部学习机会很少”等题目。

团队内部学习与团队外部学习的主要区别是团队学习发生的位置和团队学习源。团队内部学习发生在团队内部,团队的学习源是团队内部成员具有的信息、知识和经验。团队间接学习发生在团队之间,团队的学习源是团队以外的个体或群体具有的专家知识、完成相似任务的经验等。团队情境学习是组织外部导向的,团队的学习源包括外部培训机构提供的专业培训、标杆企业的先进实践、行业协会举办的论坛、研发机构发布的研究报告等。

从学习的短期和长期效应看,团队内部学习是解决当前问题导向的,即为实现团队的短期目标,发现问题并通过试验、寻求反馈等行动解决该问题。团队间接学习是知识和经验借鉴导向的,即团队内部的知识无法满足短期的研发任务需求,需要识别、吸收和利用其他团队的知识和经验,因而具有短期效应。在第三次工业革命兴起背景下,产业周期和产品生命周期变短,团队只进行现有周期下的技术学习,会对现有技术产生过强的路径依赖,不利于创新能力的提升,而团队情境学习注重对行业动态、前沿技术的掌握,学习内容具有前瞻性,因此,团队情境学习具有长期效应。

(二) 理论贡献

本研究拓展了团队学习行为构念的维度。Senge[1]182提出团队学习构念已20多年,相关研究中团队学习的构念主要包含“团队内部学习”单个维度[2,34],尽管部分研究提及团队跨越边界行为,但并没有将它与团队内部的试验、反思、寻求反馈、观点整合等团队内部学习行为严格区分开来。仅有少数研究关注团队的外部学习行为,如Wong[11]、Bresman[12]、刘松博[15-16]。本研究通过对8支高技术团队学习过程的扎根理论分析,发现团队学习不仅包括内部学习,还包括间接学习和情境学习等维度,并结合我国文化的特征,更加全面而深入地挖掘了各个维度的内涵。

本研究开发了中国文化背景下的团队学习行为测量工具。我国的团队学习行为研究滞后于国外,已有研究对团队学习的测量主要借鉴西方的量表,或根据研究需要进行一定的修订,如卢小君[14]、毛良斌[3]等对团队内部学习行为的测量,刘松博[15]对团队内部和外部学习的测量。本研究结合我国文化的特征,开发了具有我国本土适应性的团队学习量表,如“按照团队领导决定的方案开展试验,可以避免承担更多的责任”、“为了维护同事关系,我们不会立即反对同事提出的解决方案”、“对于团队外部的知识和经验,我们团队有批判地接受”等题目,分别反映了我国社会文化之高权力距离、集体主义倾向、不确定性规避等特征。另外,由于缺乏合适的测量工具,团队学习尤其是团队外部学习对团队绩效的预测作用未获得检验,本研究的量表将为后续与团队学习相关的实证研究奠定基础。

(三) 实践启示

组织层面应保证团队外部学习的学习源,提高团队间接学习和情境学习的水平。组织可通过组织结构再设计,促进组织内部团队之间的跨专业协作,为团队提供组织内部的学习源。组织还可以通过与外部主体合作,如供应商、客户、大学、研究机构等,形成国内和国际的研究网络,学习合作方的技术、知识与经验。在拓展研发网络的过程中,为确保知识和专利技术的产权,组织应选择合适的合作模式以及对其他企业的开放广度和深度。

在团队组建时,应针对团队的需求选择具有不同专业背景、教育程度、性别及年龄段的人员组成团队,一方面,丰富团队的专业知识集合,增加团队认知冲突,促进沟通、讨论、反思等团队内部学习活动;另一方面,具有团队异质性的成员嵌入多元化的团队外部知识网络中,有利于提高团队的外部学习水平。在团队领导力上,由于变革型领导风格能促进团队外部学习[35],团队领导者不仅要具备较强的研发能力,还应提升变革型领导力;团队领导需合理分配团队内外部学习的时间和精力,并保证团队的内部和外部学习投入;团队领导者需重视整个团队集体主义和知识共享氛围的建设,并将相关行动纳入到考核和奖励之中。

从员工层面讲,员工的组织认同影响员工的跨界活动以及员工与利益相关者的关系[36]。在员工具有高度的组织认同情况下,应鼓励员工与某些供应商、客户、研究机构等紧密合作,汲取外部知识、技术和经验,并将它们整合进团队的知识系统,为团队消化、吸收和运用。团队成员还应通过个人的外部联系或组织的外部网络,了解行业的先进技术、市场动态、竞争对手的行动等,提高团队外部学习水平以及团队适应动态变化环境的能力。

局限与展望。本研究采用质性研究法,基于本土8支高技术团队,初步探索了团队学习行为的内涵和维度,并结合中国文化相关研究成果,编制了中国情境下的团队学习行为问卷。未来需收集大样本数据,检验问卷的信度和效度,进一步考察团队学习三维度之间的关系,探索间接学习和情境学习的前因变量和作用结果。另外,现有国内外团队学习研究多是采用横截面数据开展的,未来应开展纵向案例研究,探究团队学习三维度演变的过程机制,完善团队学习理论,指导组织的团队学习实践。

[1]SENGE P M. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization[M].New York:Currency Doubleday,1990:182.

[2]EDMONDSON A C. Psychological safety and learning behavior in work teams[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(2):350-383.

[3]毛良斌.团队学习行为对团队有效性的影响[J].应用心理学,2010,16(2):173-179.

[4]WILSON L M, Goodman P S, Gronin M A. Group learning[J].Academy of Management Review,2007,32(4):1041-1059.

[5]ELLIS A P, HOLLENBECK J R, ILGEN D R, et al. Team learning:collectively connecting the dots[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):821-832.

[6]陈国权.团队学习和学习型团队:概念、能力模型、测量及对团队绩效[J].管理学报,2007(5):602-609.

[7]ARGOTE L, INGRAM P. Knowledge transfer:a basis for competitive advantage in firms[J].Organizational Behavior & Human Decision Processes,2000,82(1):150-169.

[8]ANCONA D G, CALDWELL D F. Bridging the boundary:external activity and performance in organizational teams[J].Administrative Science Quarterly,1992,37(4):634-665.

[9]FARAJ S, YAN A. Boundary work in knowledge teams[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(3):604-617.

[10]MARRONE J A. Team boundary spanning:a multilevel review of past research and proposals for the future[J].Journal of Management,2010,36(4):911-940.

[11]WONG S S. Distal and local group learning:performance tradeoffs and tensions[J].Organization Science,2004,15(6):645-656.

[12]BRESMAN H. External learning activities and team performance:a multi-method field study[J].Organization Science,2010,21(1):81-96.

[13]陆佳芳,时勘.影响团队学习的人际因素研究[J].管理学报,2004(3):316-320.

[14]卢小君,李明斐,张蓄.社会文化对高新技术企业团队学习行为的影响研究[J].科技与管理,2010(2):75-79.

[15]刘松博.自主支持对员工创新的跨层次影响机制研究——团队和领导双向学习的作用[J].经济管理,2013(1):80-88.

[16]刘松博.团队外部学习:理论缘起、相关研究与展望[J].管理评论,2014(5):39-47.

[17]LOVE J H, ROPER S, VAHTER P. Learning from openness:the dynamics of breadth in external innovation linkages[J].Strategic Management Journal,2014,35(11):1703-1713.

[18]ZHAO Z J, ANAND J. Beyond boundary spanners:the ‘collective bridge’ as an efficient interunit structure for transfering collective knowledge[J].Strategic Management Journal,2013,34(13):1513-1530.

[19]侯楠,杨皎平,戴万亮.团队异质性、外部社会资本对团队成员创新绩效影响的跨层次研究[J].管理学报,2016(2):212-220.

[20]BUI H T M, BARUCH Y, CHAU V S, et al. Team learning:the missing construct from a cross-cultural examination of higher education[J].Asia Pacific Journal of Management,2016,33(1):29-51.

[21]HOFSTEDE G. Culture’s consequences:comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations[M].Thousand Oaks:Sage,2003:183-272.

[22]WANG Z, TJOSVOLD D, CHEN Y F N, et al. Cooperative goals and team performance:examining the effects of advice network[J].Asia Pacific Journal of Management,2014,31(3):835-852.

[23]TJOSVOLD D, YU Z, HUI C. Team learning from mistakes:the contribution of cooperative goals and problem-solving[J].Journal of Management Studies,2004,41(7):1223-1245.

[24]OOI K B, CHEAH W C, LIN B, et al. TQM practices and knowledge sharing:an empirical study of malaysia’s manufacturing organizations[J].Asia Pacific Journal of Management,2012,29(1):59-78.

[25]LIU S, SCHULER R, ZHANG P. External learning activities and employee creativity in Chinese R&D teams[J].Cross Cultural Management:An International Journal,2013,20(3):429-448.

[26]刘松博,李育辉.员工跨界行为的作用机制:网络中心性和集体主义的作用[J].心理学报,2014(6):852-863.

[27]赵书松.中国文化背景下员工知识共享的动机模型研究[J].南开管理评论,2013(5):26-37.

[28]徐建中,曲小瑜.团队跨界行为、知识交易与团队创造力关系研究——基于装备制造企业的实证分析[J].科学学与科学技术管理,2014(7):151-161.

[29]EDMONDSON A C, NEMBHARD I M. Product development and learning in project teams:the challenges are the benefits[J].Journal of Product Innovation Management,2009,26(2):123-138.

[30]EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[31]Edmondson A C. Speaking up in the operating room:how team leaders promote learning in interdisciplinary action teams[J].Journal of Management Studies,2003,40(6):1419-1452.

[32]魏昕,张志学.组织中为什么缺乏抑制性进言?[J].管理世界,2010(10):99-109.

[33]李锐,凌文辁,柳士顺.传统价值观、上下属关系与员工沉默行为——一项本土文化情境下的实证探索[J].管理世界,2012(3):127-140.

[34]KASL E, MARSICK V J, Dechant K.Teams as learners a research-based model of team learning[J].The Journal of Applied Behavioral Science,1997,33(2):227-246.

[35]PELTOKORPI V, MERVI H.Moderating effects of transformational leadership between external team learning and research team performance outcomes[J].R&D Management,2015,45(3):304-316.

[36]KORSCHUN D. Boundary-spanning employees and relationships with external stakeholders:a social identity approach[J].Academy of Management Review,2015,40(4):611-629.

[37]Strauss A L, Corbin J. Basics of qualitative research:techniques and procedures for developing grounded theory[M].Newbury Park, CA:Sage,2014:220-308.

Research on Team Learning Behavior in the Context of Chinese Culture

HUANG Yu-mei1, 2, SUN Hai-fa3

(1.LingnanCollege,SunYat-senUniversity,Guangzhou510275,China; 2.Post-doctoralProgram,YuexiuGroupCo.,Ltd.,Guangzhou510623,China; 3.SchoolofBusiness,SunYat-senUniversity,Guangzhou510275,China)

In this research article, qualitative research method is adopted for the study on team learning of 8 local high-tech teams through two years of investigation. The researchers employed grounded theory to analyze the qualitative data. It is found that there are three dimensions in team learning, including internal learning, vicarious learning and contextual learning. A questionnaire about team learning in China is developed, based on the Chinese cultural characteristics such as high power distance, collectivism orientation and uncertainty avoidance. According to the research results, suggestions for team learning have been provided from the three perspectives of individual, team and organization. This study has enriched the contents and structural dimensions of team learning and laid a measuring foundation for future study.

Chinese culture;high-tech team;team learning;dimensions

(责任编辑 束顺民)

2016-09-22

黄玉梅,女,在站博士后,管理学博士,主要从事组织与人力资源管理研究;孙海法,男,教授,博士生导师,心理学博士,主要从事组织与人力资源管理研究。

F270

A

1000-2154(2017)03-0029-11

10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2017.03.004