晚明名士王道行

王骏光

王道行,字明甫,号龙池,明代太原府阳曲县人,《桂子园集》乃道行本人的文集。孟子曰:“颂其诗,读其书,不知其人可乎?”,今人可凭是集观其诗、其书、其人、其言之大概也。因文以求其言则易,因言以推其行则难。并世之人可由耳闻目睹而知人,而今人惟有藉文献记载了解古人言行。李维祯《桂子园集序》称道行为“太原方伯龙池王先生”,因王氏官至四川布政使,故称方伯。李序既而嘉赞道行“以文章为政事,以政事为文章。文章政事各臻其造,敛其华,而噉名之士自失焉”。孔子曰:“今吾于人也,听其言而观其行。”盖一人或同时身具多个侧面,即并世之人,所知所见亦因人而异,故不能指望一语道尽其人。李维祯的言下之意,是王道行之足可称道处在于同时身兼循吏与文人两种社会角色,本文将循此思路,截取政事、文章这两个方面考察王道行的其人其事,并提出对明代山西区域文化史的些许观察。

“以政事为文章”:循吏王道行

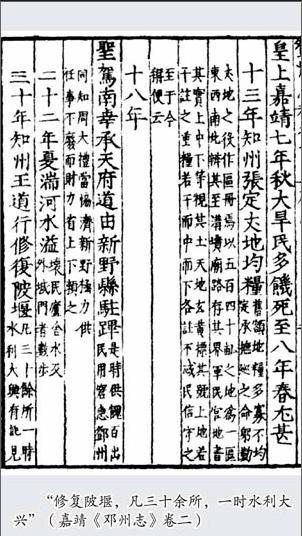

王道行前半段的生涯,首先是以循吏的身份为人瞩目的。他在嘉靖庚戌二十九年(1550年)成为进士,初授南阳府邓州知州,将举业换作政事。今存嘉靖年间所修《邓州志》,因年代尚隔不远,对于稍前时期地方长官之行事,篇卷之间记载甚多:嘉靖三十年,道行“修复陂堰,凡三十余所,一时水利大兴”(卷二),嘉靖三十一年,道行“大修学宫”(卷二),嘉靖三十二年,“河南流贼师尚诏友攻陷郡县,邓州戒严。知州王道行缮城池,佥乡夫饬器具,扬兵干,郊督率前所官军,激以忠义,为城守计”(卷二),年内王道行“又增修(城池),创置角楼四”(卷九),及“续增修(州治),而其制始备”(卷九),及“倡议重修(邓州儒学),规制益宏”(卷十二)。道行在任时为地方水利、战守、文教三方面作出了贡献,如实反映到了方志的内容里。

嘉靖三十八年(1559年),王道行改任苏州知府,在任上“政成化洽,颂声四溢”(王兆云《皇明词林人物考》)。“苏州自海寇兴,召集武勇,诸市井恶少咸奋腕,群聚数十人,号为打行紫火囤,诓诈剽劫吴会。”,王道行协助应天巡抚翁大立搜捕恶少,平息事端(王士骐《皇明驭倭录》)。嘉靖四十一年(1562年),道行出任苏松兵备副使,为防海寇侵扰地方,他关注海防事宜,“巡历海洋,调度战舰”(嘉庆《直隶太仓州志》)。同时,他兼管水利,“周视水利,委官疏濬” (嘉庆《直隶太仓州志》),写成《三吴水利考》一书(同治《苏州府志》)。因造福一方之民,离任之后,太仓士民给他入祀名宦祠的荣誉,表达感激之情。嘉靖年间,明朝深为北虏南倭问题困扰,这就要求当时仕宦东南的地方官除了体察民生之外,还要学习关于地形、水利、海疆和历史的“时务”之学。换言之,在王道行的这段仕宦生涯中,我们看到的正是晚明经世思潮兴起的历史线索。

此后,道行历任应天副使、陕西参政、河南按察使,在四川右布政使任上“坐忤当路”,于隆庆五年(1571年)罢官回乡。乡居期间的道行,“与里中耆德结社觞咏,陈民间利病”(康熙《阳曲县志》),将此前之时务致用知识带进了退隐官员、地方士绅的生涯中。万历二十一年(1593年),南乐人魏允贞转任山西巡抚,目睹因张居正禁毁书院,地方文教事业受挫,上任伊始倡议复兴前遭禁毁的河汾书院。为避开禁令,将书院改为三立祠,兼祭祀与讲学二者为一。考虑到爱惜民力,魏允贞推动一省上下官员合力建祠,王道行身为地方名士,自然知晓书院在教化民众上的意义。王道行为建祠出力良多,毕工后又撰《三立祠记》一文,称赞了“翼宣文教”诸君子的功劳。

“以文章为政事”:文人王道行

作为文学家,王道行的声名足以载入正史。《明史·王世贞传》将道行与石星、黎民表、朱多奎、赵用贤并为续五子。王世贞乃明代文坛宗主,其时之交游酬唱,论书行墨,简篇卷帙,似众星拱月,蔚成大国。道行于嘉靖庚戌成进士,座主欧阳德,王阳明第一代弟子。该年有三百二十人进士及第,后人追怀往事,为欧阳德记功,称该榜“得人最盛” (康熙《阳曲县志》)。

同科进士,宗臣,字子相,扬州兴化人,曾在闽地抗击倭寇,明代“后七子”之一,著有《宗子相集》。吴国伦,字明卿,湖广兴国人,亦名列“后七子”,著有《觎甄洞稿》。张佳胤,字肖甫,重庆铜梁人,“嘉靖五子”之一,著有《崛崃集》。算上王道行,四人后来俱以文学成就为世人瞩目,嘉靖庚戌科可谓文人烙印深著。

道行“为大名、苏州时”与王世贞和李攀龙结识。其时“两先生方少年”,文名尚不显赫,宛如文坛新星。渴望挥笔写作一手好诗文,这是儒者个人的文化追求。儒家文化强调良师益友,三人间的交游,遂化为一幅文化愿景。李攀龙、王世贞极为赏识王道行的才气,诗文酬唱成为彼此生命里重要的元素。

明代士人在公开场合常以孔门卫道者自居,在私人场合则惯以佛道元素装点文化空间,思考生命价值。道行生活中,品鉴书画、酬唱诗词的主题,其中就包含丰富的宗教元素。王世贞的记载间接透露了文人王道行宗教观的大概:“太原王道行与余虽颇掇拾禅门砾屑……”( 《弇州四部稿》卷一百三十七《题僧梵隆画十六大阿罗汉卷》)禅宗在明代文人思想与言说中的重要性不言而喻。考虑到禅宗是扎根于中国本土的佛教门派,文人习气一旦沾染了禅味,就会显得超凡脱俗,予人世外之人的联想。

早有学者指出,明代文人的生活中,外出旅行已是稀松平常。道行亦曾亲身游历佛教圣山五台山,留下组诗《游五台诗》(释镇澄《清凉山志》卷八)。字句之间,分明隐藏着诗人王道行寄情世外的身姿。譬如,有言及山势之高适合远眺:

身名都付浮云外,眼界直穷沧海东。

有言及此地佛法之力使心宽阔悠然:

到此自无诸嗜好,归心极乐梵王宫。

有言及台顶常年积雪,宛如凡人难以踏足的仙境:

不缘健鹄飞难到,积雪何由与寺平。

有言及台山泉水蕴含灵气:

泠然止水清人意,常涌文殊脚下金。

清人梁維枢辑明人轶闻成书《玉剑尊闻》,该书卷九有一则牵涉道行与王世贞交游的趣闻。一日,王世贞在道行处见到一幅画《夏太常墨竹卷》,夏太常即夏昶,东吴(今昆山)人,明初画家,官至太常寺卿。时有“夏卿一个竹,西凉十锭金”之说,可知其为明人中善画竹者,此幅画作乃不可多得的珍品。王世贞赏观之余,话锋一转,说道:“晋人不识竹,且此画有钤印‘太常二字,何不归我所有?”因王世贞本人官太常寺卿,与夏昶同,故作此戏言。道行听罢,笑而不语。可知,道行与王世贞的交往,除了称论诗艺,还包括赏鉴画作。