大学生英语学术素质培养研究

袁平华

(福州大学 外国语学院, 福建 福州 350116)

大学生英语学术素质培养研究

袁平华

(福州大学 外国语学院, 福建 福州 350116)

在科技和教育国际化背景下,帮助高校学生提升自己的英语学术素质,用英语从事学术交流活动,成为大学英语教学的一项重要内容。而以学科内容/学术任务为基础的培养模式对提高我国高校学生英语学术素质具有一定的作用。通过在国内某大学一个学期的教学实验后发现,实验组学生的学术英语能力和评判性思维能力均有明显提高。问卷数据表明,实验组的学生对以学科内容/学术任务为基础的培养模式比较认可,大多数学生认为这对自己英语语言能力中的阅读和听力水平、评判性思维中的辨认假设能力和归纳能力有较大幅度的提高。

学科内容/学术任务;学术素质;高校学生

目前大学英语教学正处于深化改革时期,由传统的语言基础知识教学转向语言能力培养,使学生在掌握一般性语言表达后向更深层次的语言使用发展。特别是随着经济全球化和教育国际化的出现,我国高校学生要求听英语讲课和讲座,用英语阅读专业文献,用英语写规范的论文,用英语直接进行他们专业相关的工作呼声日益高涨,这势必要求大学英语教学应适时与学生的学科专业相结合,进行跨学科(cross-discipline)英语学习,提升学生的英语学术素质(English academic literacy)[1-2]杨惠中指出:“多次大规模社会调查需求分析的结果都确认:我国大学生学习英语的主要目的是把英语作为交际工具,通过英语获取专业所需要的信息、表达自己的专业思想,因此,大学英语教学在性质上就是专门用途英语。”[3]当今国际环境中,英语是学术交流的主要语言,是学生、学者获取新知识和与学界人士交流的重要工具。在科技和教育国际化背景下,帮助高校学生提升自己用英语从事学术交流活动的能力和素质,成为大学英语教学的一项重要任务。

一、文献综述

Spack认为学术素质是高校学生完成大学所规定的各种文本阅读和写作的能力[4]。Johns强调学术素质包含了解特定学科内容的方法及理解、讨论、组织及产出某种文本的策略[5]。Leki和Braine主张学术素质不只是掌握单一的语言技能或在一定语境中正确使用语言,还应包括评判性思维能力、独立学习能力、容忍歧义的能力、良好判断能力等[6-7]。ICAS认为学术素质还指为取得学术成功所必需的阅读、写作、听说能力,以及思维能力和心态,这种素质包含评判性阅读和解释长篇文本的能力和以某一语类(genre)进行写作的能力,并且能参与复杂的学术讨论的能力①ICAS. Academic literacy: A statement of competencies expected of students entering California’s public (2002). colleges and universities. Available http://senate.universityofcalifornia.edu/reports/acadlit.pdf2010.。本研究中,英语学术素质是指高校学生在学术领域内所掌握的英语读、写、听、说技能以及评判性思维能力(critical thinking skills)。学术素质使学生能够在自己的学术圈内(academiccommunity)进行有效交流。

在国外培养学生学术素质的相关文献中可上溯到20世纪80年代。Cummins提出英语学习者可以在较短时间内掌握基本人际交往能力(Basic Interpersonal Communicative Skills),但却要更长时间掌握认知/学术语言能力(Cognitive/Academic Language Proficiency),即掌握某一学科的词汇、句法、语类等与学术素质相关的知识和能力[8]。这种素质的培养需要学生进行大量阅读、详细分析课文语言特征和参与各种有一定认知难度的学习活动和项目[9]。当学生进入到学术圈内,进行学术性口语和书面语交流,他们需要了解这种交流的特征,具备一定的学术素质。Torgesen 等提出在学科内容学习过程中提高学生的学术素质[10];Kasper和Weiss也认为通过以学科内容为依托的课程能提高学生的语言能力和学术素质[11]。当然,在国外提高学生学术素质的环境是以英语为二语环境;而在中国,英语是外语,这些国外可行的培养方法在中国大学英语环境下效果如何,有待于进一步验证。

在国内有关学术素质的培养研究中,叶云屏、闫鹏飞探索了通用学术英语读写课程的总体框架和教学内容[12];张为民等提出了清华大学公外本科生英语教学改革设想,即通用英语教学转向学术英语教学的探索[13];韩萍、侯丽娟提出从体裁分析角度探索提高研究生学术英语写作能力[14];熊淑慧、邹为诚论述了学术英语的定义,并提出通过采用过程为中心、探究型的培养模式提高英语专业学生学术英语水平[15];谢峤提出基于内容依托教学理念的通用学术英语教学策略研究[16]。以上研究从实际教学出发提出了提高学生学术素质的改革设想,取得了一定效果。

本研究将探索以学科内容/学术任务为基础的培养模式对提高我国高校学生英语学术素质的影响作用。以学科内容为依托的教学路径强调语言教学与学科(discipline)知识教学相结合,学生在获取学科知识的同时习得语言。在以学科内容为依托的教学中,学生有机会接触各种学术语篇,获得学术语言能力。以学术任务为基础的培养模式强调课堂教学活动既要给学生挑战(有认知难度的学习任务),又要给他们支持和帮助(support),使他们能够通过评判性思维和学术性语言技能(学术环境下的听说、阅读及写作)的运用,完成学习任务。当学生参与到有一定认知难度,需要付出努力才能完成的学术任务时,他们会全身心投入,积极思维,学习效果更好。

二、研究设计与方法

(一)研究问题

本文将研究以学科内容/学术任务为基础的培养模式对高校学生英语学术素质提高的效果。研究问题如下:

(1)该培养模式下学生在学术领域内的听、说、读和写的能力是否有变化?

(2)该培养模式对大学英语学习者评判性思维能力,即高层次思维能力(higher-order thinking skills)是否有影响?

(3)该培养模式对学生的英语学术素质有何影响?

(二)研究设计

本研究采用对比教学的形式进行,调查他们经过一学期教学后的学术英语水平和评判性思维能力等方面的学术素质变化。实验班采用以学科内容/学术任务为基础的培养模式,学生学习西方文化,涉及西方哲学、历史及文学等方面内容,在教师的指导和帮助下完成各种有一定挑战性的学习任务,如查阅某一论题的相关文献、听学术讲座、参加学术讨论、撰写学术论文或研究报告等。对照组在教师带领下学习与西方文化相关的文献,包括学术论文等材料,但实施传统意义上的以教师为中心的讲解式教学模式,教师主要分析学术语篇的结构,讲解学术语篇中的词汇和语法,学生在这种大学英语教学环境中缺乏学科内容层面的学习活动,只需进行较低层次的学习活动,如掌握一定学术英语词汇和表达,很少完成认知挑战性学术任务。

(三)研究方法

本研究将采用定量和定性研究相结合的方法检验以学科内容/学术任务为基础的教学途径对高校学生英语学术素质的影响作用。定量研究包括学术英语水平测试和评判性思维能力测评。定性研究包括通过课堂观察和问卷调查等形式调研该教学模式对学生学术素质变化的影响。

(四)研究对象

本研究对象来自国内某大学非英语专业二年级学生,年龄在18-22岁之间,在参加本教学实验前均已学习7年英语,有些甚至学了13年,他们已经完成大学英语基础阶段学习,通过大学英语四级考试,进入大学英语第四学期学习。研究中的实验班级有45人,对照班级有30人。

(五)研究工具

本研究中所采用的英语学术素质调查工具包括学术英语能力测试和评判性思维能力测试。学术英语能力测试包含学生在学术环境下的听、说、读和写的能力,评判性思维能力包括辨认假设能力、归纳能力、演绎能力、解释能力和评鉴能力。此外,通过问卷调查了解学生对自己的学术英语能力和评判性思维能力的评价,以及对该创新培养模式的看法。

(六)数据收集和分析

本研究分别在教学实验开始和结束时对实验组和对照组学生进行了英语学术素质调查。经检验,用于测量学生学术英语素质的学术英语测试和评判性思维测试,其内部信度一致性均超过.70,表明测试结果是可靠的。通过独立样本T检验调查实验组和对照组英语学术素质的差异性。此外,通过对问卷调查进行频率分析,了解实验组学生在创新模式下,他们的学术英语能力及评判性思维能力发展状况,同时,了解学生对该培养模式的评价。

四、结果与讨论

(一)学术英语能力

在本研究中,实验组和对照组学生的学术英语能力在一个学期的培养过程中有了一定发展。他们在实验前和实验结束时的学术英语能力,见表1。

表1 实验组和对照组学生实验前后的学术英语能力描述性统计

从表1可以看出,实验组和对照组学生在实验前的学术英语能力没有显著性差异(t=1.224,P>0.05),而在实验结束后两组学生在学术环境下的听力(t=3.147,P<0.05)、口语(t=3.104,P<0.05)以及总体的学术英语能力方面有显著性差异(t=2.072,P<0.05)。在实验组班级中,教师讲授西方文化,内容涉及哲学、文学和历史等方面。学生的主要精力是学习学科内容知识,也就是深度学习。如果学生积极参与到涉及某一主题的学习任务时,他们会经常性接触到某一类语言,并对这类语言进行深加工处理。当语言形式学习能与有意义的教学活动相融合时,语言的学习效果将最大化。这说明通过有意义的学科内容学习同时关注语言形式,学生将取得最大成功。将语言学习与学科内容学习结合在一起提供了一个渠道,使学生能提高他们的认知水平和学术英语能力。

在对实验组学生进行的随机问卷调查中发现,他们的学术英语能力得到相应提高,见表2。

表2 学术英语能力提高状况分析结果(多选题)

从以上抽样调查结果可以看出,在该教学模式中,大部分学生(70.97%)在学术环境下的阅读能力得到很快提高。学生在这种培养模式下需要进行大量的文献阅读,对相关学科内容进行分析、综合、归纳和评价,对提升他们的文献阅读能力有很大裨益。此外,54.84%的学生认为他们的学术听力能力也有提高,在该教学模式中,学生要进行大量听力训练,既要听正式的学术讲座,也要参加各种学术性讨论,理解发言者的意思,因此,对他们的学术听力能力提高有很多帮助。38.71%的接受调查的学生认为自己的写作能力有所提高,这与他们的学术英语写作训练有一定联系。在以学科内容/学术任务为基础的教学路径中,学生要完成一定的学术英语写作任务,无论是论文摘要写作还是论文正文写作都对学生的写作能力提升有促进作用。Kasper和Weiss认为在以学科内容为基础的学习环境下学生的学术语言能力能得到提高[11]。

(二)评判性思维能力

评判性思维作为一个技能的概念可追溯到杜威的“反省性思维”,它主要是对相信什么和干什么做出判断,这种判断需要有分析和评价。评判性思维的分析和评价需要做到清楚、准确、相关、有深度,并具有严格的逻辑性,其能力是帮助学生厘清各种学术概念以及概念之间的关系,对事物进行合理推断,是构成高校学生英语学术素质的重要方面。本研究在教学实验前后对学生进行了评判性思维能力测量,见表3。

表3 实验组和对照组学生实验前后的评判性思维能力描述性统计

从表3可以看出,实验组和对照组学生在评判性思维能力方面都有提高,且在实验前的评判性思维能力不具有显著性差异(t=.185, P>.05),但在实验结束后,他们在辨认假设能力(t=2.084, P<.05)、归纳能力(t=2.854, P<.05)、评鉴能力(t=2.960, P<.05)以及总体的评判性思维能力(t=2.354, P<.05)呈显著性差异。在实验组教学中,学生要面对各种与学科内容相关的材料,他们对学科内容不能局限于记忆、储存和吸收这个层面,还必须将自己先前学过的知识对现在正处理加工的信息材料进行联系、分析、综合、评价,最终形成自己的观点,从而掌握评判性思维技能。此外,学生还需完成各种有一定认知难度的学术任务,解决实际问题,这些都需要依赖评判性思维。由于在学习学科内容及完成各种学术任务时,英语使用的广泛性,以及口头语言和书面语言表达与思维的密切性,使得以学科内容/学术任务为基础的培养模式成为提高学生评判性思维的有效途径。学生在以学科内容为依托的教学环境中要围绕学科知识完成各种学术任务,促使他们思考各种与学科内容相关的问题,有助于他们的思维能力提高。

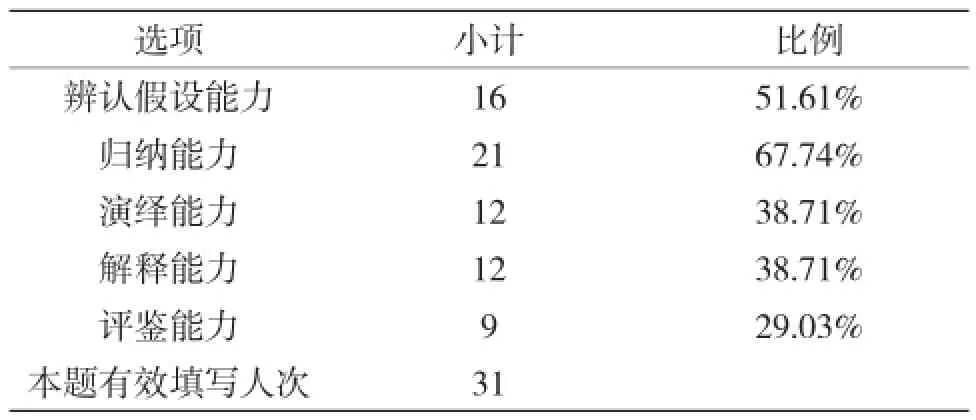

在对实验组学生进行的随机问卷调查中发现,他们的评判性思维能力有了进一步提高,见表4。

表2 评判性思维提高状况分析结果(多选题)

从表4 可以看出,学生的归纳能力提高更快,有67.74%的受调查学生认为他们的归纳能力得到了提升,这是与他们经常接触学科内容材料,并且进行分析、总结训练有关。还有51.61%的学生认为他们辨认假设的能力有提高,辨认假设即是了解作者的观点,在学术环境中要阅读文献或听学术报告,首先要知道作者(或报告者)撰文(或报告)的目的和意图,能洞察作者即将做出的结论,因此,在这种学术环境有利于学生辨认假设或观点的能力。在接受调查的学生中有38.71%的学生认为自己的演绎能力得到了提高,在长期的学术环境下,学生必修将自己的观点进行阐述,通过演绎手段向读者或听众讲明自己的立场,这都依赖于演绎能力。调查发现,29.03%的学生认为自己的评价能力得到提高,这也许与他们完成各种需要进行评价的学术任务有一定关系。学生经常遇到评价一种观点或思潮,阐明自己的观点,这对他们评价能力的提高很有帮助。高层次的思维能力的获得是通过学生分析、综合和评鉴各种思想而培养出来的。在实验组学生参加各种小组活动,如讨论、辩论时,他们表现出很高的热情,愿意提出问题,解决问题,并通过所学的知识交流对某一类问题的看法,他们的评判性思维能力由此得到培养和提高。

(三)英语学术素质

从以上分析可知,无论是实验组还是对照组的学生,其英语学术素质都得到了相应提高,见表5。

表5 实验组和对照组学生实验前后的学术英语能力描述性统计

从表5可知,实验组和对照组学生的英语学术素质在实验前没有显著性差异(t=1.096, P>.05),但在实验结束时却有显著性差异(t=2.289, P<.05)。课堂观察中发现,实验组班级实施以学科内容/学术任务为基础的培养模式,进行深度学习,强调学生的智力品质(intellectual quality),让学生在挑战区域内学习。对已经成年的大学生来说,有一定认知难度的教学活动比简单记忆性课堂活动更容易使学生投入其中,发挥他们的学习积极性和主动性。因此,在以学科内容为依托的教学中设计有认知难度的学习任务,学生在老师的帮助下(scaffolding),完成学习任务,有利于促进学生语言能力和评判性思维能力的发展,提高学生的英语学术素质[17]。Gibbons认为学生参与到与学科(discipline)相关的具有一定认知挑战的课堂活动中有利于提高学生的学术素质[18]。而在对照班级,教师成为主要角色,教师既要讲授学科内容,也为学生介绍学术英语的基本特色,教师既准备问题,又提供问题的答案,在学生面临较小挑战而又得到更多帮助支持时,他们会觉得学得很轻松,也就难以做到自主性学习。学生成为被动的学习者,失去了学习的压力,也就失去了学习的动力,学习变成了记忆式的经历。虽然对照组学生也是学习学科内容知识,要求阅读文献,但他们对文献中的信息内容处理只是停留在理解识记的层面,属于底层次思维活动,尚未达到分析和综合概念、考证某一观点和评价信息等高层次思维活动应用层面,他们的高层次思维技能的发展相对滞后,在学术环境下的英语使用也有局限性,主要体现在文献阅读和较为简单的学术性写作,而听说技能的培养较少,因此,他们的英语学术素质提高尚不及实验组。

四、结论

以学科内容/学术任务为基础的培养模式使学生有机会学习领会学科知识内容,并对学科知识进行比较、分类、分析、综合和评价。学生在学习学科专业知识的同时,掌握学术环境下的听、说、读和写的语言技能并习得学术英语语用功能。此外,该培养模式使学生完成各种具有一定认知难度的学术任务,有助于提高他们的评判性思维能力,进而提高他们的英语学术素质,更好地在某一特定学术领域内进行有效交流。

[1]刘润清.论一堂课的五个境界[J].外研之声,2010(2):10-15.

[2]蔡基刚.从通用英语到学术英语——回归大学英语教学本位[J].外语与外语教学,2014 (1): 9-14.

[3]杨惠中.EAP在中国:回顾、现状与展望[M]//中国ESP研究高端论坛.北京:北京外国语大学,2010(12):111-115.

[4]Spack R. The acquisition of academic literacy in a second language: A longitudinal case study[J]. Written Communication,1997(3):3-54.

[5]Johns A M. Text, role, and context[J]. Cambridge: Cambridge University Press,1997.

[6]Leki I. Writing, literacy, and applied linguistics[J]. Annual Review of Applied Linguistics, 2000(20):99-115.

[7]Braine G. Academic literacy and the non-native speaker graduate student[J]. Journal of Academic Purposes, 2002(1):59-63.

[8]Cummins J. Psychological assessment of immigrant children: Logic or institution?[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,1980 (2):97-111.

[9]Cummins J. Bilingual Education and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy[M]. San Diego: College Hill,1984.

[10]Torgesen J K. Academic Literacy Instruction for Adolescents: A guidance document from the center on instruction. Portsmouth[M]. NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction,2007.

[11]Kasper L F, Weiss S T. Building ESL students’ linguistic and academic literacy through content-based interclass collaboration. Teaching English in the Two Year College, 2005(3):282-297.

[12]叶云屏,闫鹏飞.通用学术英语读写课程教学探索[J].外语界,2011(5):40-47.

[13]张为民,张文霞,刘梅华.通用英语教学转向学术英语教学的探索——清华大学公外本科生英语教学改革设想[J].外语研究,2011(5):11-14.

[14]韩萍,侯丽娟.从体裁分析角度探索研究生学术英语写作能力培养[J].外语界,2012(6):74-80.

[15]熊淑慧,邹为诚.什么是学术英语?如何教?——一项英语专业本科生“学术英语”的课堂试验研究[J].中国外语,2012(2):54-64.

[16]谢峤.基于内容依托教学理念的通用学术英语教学策略研究[J].教育理论与实践,2013(24):51-53.

[17]Vygotsky L S. Thought and Language[M].Cambridge, MA: MIT Press,1986.

[18]Gibbons P. English Learners, Academic Literacy, and Thinking: Learning in the Challenge Zone[M]. Portsmouth, NH: Heinemann,2009.

Development of University Students’ English Academic Literacy

YUAN Ping-hua

(College of Foreign Languages, Fuzhou University, Fuzhou 350116, Fujian, China)

It is an integral part of college English teaching in China to enhance students’ English academic literacy so as to enable them to participate in academic communication in the context of globalization of technology and education. This study explores the impact of content/task-based approach on the development of college students’English academic literacy. It was found through one semester’s investigation that students in the treatment group developed their academic English competence and critical thinking skills significantly. The data from questionnaire revealed that treatment group had positive comments on content/task-based approach and most of them agreed that their linguistic skills (e.g. reading and listening) and critical thinking skills (e.g. assumption identification and induction) had been improved. It can be concluded that content/task-based approach contributes to the development of college students’ English academic literacy.

content/task-based approach; English academic literacy; university students

H319.1

A

1007-5348(2017)02-0071-06

(责任编辑:廖铭德)

2016-05-23

国家社科基金项目“基于CBI的大学生认知学术英语能力培养研究”(15BYY085);第八批中国外语教育基金项目“理科类院校学生认知学术英语能力培养研究”(ZGWYJYJJ2016B74)

袁平华 (1966-),男,江西丰城人,福州大学外国语学院教授,博士;研究方向:第二语言习得、外语教学、双语教学。