明清山东运河区域城市洪涝及御洪之策

王玉朋,高元杰

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

明清山东运河区域城市洪涝及御洪之策

王玉朋,高元杰

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

明清时期,山东运河城市存在严峻的洪涝问题。究其原因,除黄河泛溢鲁西南外,运河的开凿使鲁西地区水文地理条件发生改变,排水问题愈益突出,进而引发严峻城市洪涝。沿运城市防御洪涝的举措,大致可分为疏泄、堵截、迁河和迁城四类。值得注意的是,与城市防洪相伴而来的,州县间的水事纠纷也日益严峻。

明清;山东;运河城市;洪涝

回顾上世纪运河史研究,1978年前的运河史研究多侧重运河本体研究,如运河的开挖、疏浚、管理及交通、漕运,对运河与区域社会的互动还较少关注。①王云:《近十年来京杭运河史研究综述》,《中国史研究动态》2003年第6期。改革开放以来,伴随国家经济快速发展,作为南北交通大动脉的京杭运河,也迎来研究热潮。运河开通带给区域社会何种影响,自然是学界关注重点。从关注点看,学界主流多侧重运河带来的积极方面,如运河作为南北交通大动脉,促进运河区域商业繁荣、城市发展,带动南北物质文化交流,维系着封建王朝的大一统局面。②代表著作有傅崇兰:《中国运河城市发展史》(四川人民出版社,1985年)、安作璋主编:《中国运河文化史》(济南:山东教育出版社,2001年)、王云:《明清山东运河区域社会变迁》(北京:人民出版社,2006年)等;代表论文有许檀:《明清时期运河的商品流通》(《历史档案》1992年第1期)、赵金鹏:《明代漕运中的商业活动》(《史林》1996年第1期)、周祚绍:《清代前期漕运及其对国内市场的影响》(《山东大学学报》1994年第1期)、张照东:《清代漕运与南北物资交流》(《清史研究》1992年第3期),等等。形成对比的是,从80年代起,学界有部分学者注意到运河、漕运带给区域社会的负面影响,尤其是农业用水排水、土壤盐碱化等问题,但未引起学界足够重视。③如邹逸麟:《从地理环境角度考察我国运河的历史作用》,《中国史研究》1982年第3期;周锡瑞(Joseph W. Esherick):《义和团运动的起源》(张俊义等译,南京:江苏人民出版社,1998年)。遗憾的是,两人未对运河带给区域社会消极影响进一步展开论述。进入新世纪,学界循着这一思路,关注运河带给沿运区域负面影响④李泉:《京杭运河与明清时期区域农业开发研究——以江北运河区域为中心》(未刊稿)对运河与沿运区域农业发展诸要素做了全面深入研究;高元杰、郑民德:《清代会通河北段运西地区排涝暨水事纠纷问题探析——以会通河护堤保运为中心》(《中国农史》2015年第6期)对会通河运西地区严峻的排涝问题做了研究。,甚至差不多完全否定运河与漕运。⑤马俊亚:《被牺牲的“局部”:淮北社会生态变迁研究(1680-1949)》(北京:北京大学出版社,2011年)认为,运河与漕运破坏了淮北地区原有的自然环境、生态环境、生产环境,极大地阻止了淮北社会经济的发展,是国家战略的重大失误。总之,学界对运河对区域社会互动上,在正、反两方面,开始有更系统深入的研究。但仍有部分重要问题,尚未得到重视,如沿运城市洪涝问题①中国古代城市防洪,代表著作有吴庆洲:《中国古城防洪研究》,北京:中国建筑工业出版社,2010年。。基于此,本文就对运河区域水环境变迁与城市洪涝问题展开研究。

一、洪涝严重的运河城市

(一)汶泗水系

表1 1736-1911年山东运河区主要州县洪涝所占年次表

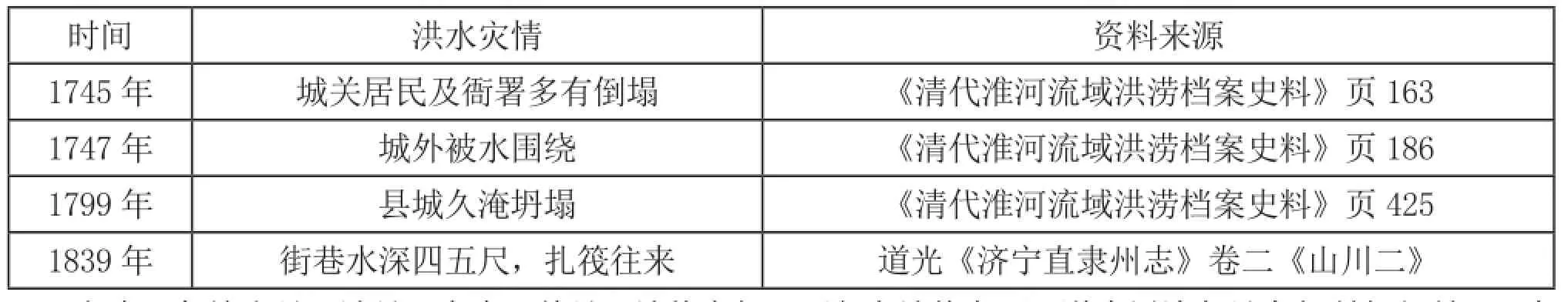

济宁州。洸河、府河在济宁州城北东关合流,绕城入马场湖。为蓄水济运,两河沿途设置闸座,调剂水量。每年秋汛来临,减水闸存在坏损,河道多淤塞不通,河水无法正常入湖(详见下文)。即便洪水泄入马场湖,却经常出现“湖不能容,旁溢四出”,“诸水既无行道,又无出路”的局面②③道光《济宁直隶州志》卷二《山川二》,《中国地方志集成·山东府县志》(第76册),南京:江苏古籍出版社,2004年,第81页,第82页。,洪水困在济宁州一带,洪涝灾害相当严重。在1736-1911年的176年间有81年发生洪涝灾害,差不多每两年就会发生严重洪涝灾害。济宁州城洪灾也是相当严重(见表2),尤其是在洸、府河交汇的城关地区,几乎年年为灾。东关一带民居稠密,房舍甚多,“每遇汛涨风雨,居民纷纷迁徙,彻夜号救之声,惨不忍闻”。③

表2 清代济宁州城洪涝灾害一览表

鱼台。邻境丰县、沛县、金乡、单县,地势高仰,而鱼台地势卑下,遂为周边各县众壑所归之所,“素号泽国”。④光绪《鱼台县志》卷一《河》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第37页。鱼台在1766-1911年的176年间,就有72年发生洪涝灾害,频率相当高。鱼台城市洪涝也相当严重。嘉靖十三年,黄河决口,洪流直趋鱼台,县城几乎不保。⑤光绪《鱼台县志》卷四《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第176页。万历三十二年,汶河于南旺决口,“由丰、沛入境,为城郭患”。⑥道光《济宁直隶州志》卷四《建置一》,《中国地方志集成·山东府县志》(第76册),第177页。乾隆二十一年水患也惊心动魄,时任山东巡抚杨锡绂奏称:“鱼台县城本年九月被水淹浸……该县土城一座,周围约四里余,地势低洼,形如釜底……此番被水,茅房土屋多已倾倒,其衙署、祠宇、仓廒及居民瓦屋虽尚无恙,亦恐不能经久。先经该县知县将城门堵住,用水车数十辆日夜车水,使水出城外,少停即仍渗泄城内。”①水利水电部水管司等编:《清代淮河流域洪涝档案史料》,北京:中华书局,1988年,第238页。康熙《阳谷县志》卷一《形势》,《中国地方志集成·山东府县志》(第93册),第22页。

金乡。金乡的洪涝灾害也相当严重,1760年、1761年、1766年、1796年、1799年均发生严重城市内涝②③道光《济宁直隶州志》卷二《山川二》,《中国地方志集成·山东府县志》(第76册),第82页,第92页。光绪《阳谷县志》卷九《灾异》,《中国地方志集成·山东府县志》(第93册),第270-272页。,以1761年最为惨烈,记载最为详细:

城外居民扶老携幼,相率入城者,络绎不绝。未几又有走而呼者,四门尽屯矣。无何犬声起于西关,怒号砰湃,万窍俱鸣,盖已溃堤抵城,而没其半。当是时,城外漂荡,城内惊扰,继之夜犬狂吠,与汹涌之声相杂,不知所措。而北门出水沟口涌溢街巷,倏成巨浸。……老幼妇女,奔集战内,依庵就庙,昏夜哀泣。丁壮营护室家,不忍舍去。有乘筏者,有骑屋背者,有叹息于□□。③光绪《阳谷县志》、《清代黄河流域洪涝档案史料》。

东平州。东平州地处汶河下游,每年夏秋汛期经临,汶河水涨,携沙直下,排山倒海,冲堤溢岸,直趋州城而来,而城内地势又低于城外六七尺,因此州城“恒为泽国”。④光绪《东平州志》卷三《山川》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第98页。1747年、1749年、1769年、1810年均有严重城市洪涝的记载。乾隆年间,知州沈维基对州城所受洪涝之惨烈,有刻骨铭心的描述:

(州城)东、南两面当来水之冲,西、北两面成赴壑之势。水一进城,不能复出,阖城民命、庐舍、仓廒、库储,并有累卵之危。当大雨之时,即多拨人夫,各门防范,而汹涌之势,已难捍御,始堵以土,继下以埽,更急则用棉被褥袄等物堵塞,昼夜防护,犹虑不测。自五月至八月,官民几无安枕之时。每一念及,辄为心悸。⑤光绪《东平州志》卷一九《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第519页。

(二)马颊、徒骇河水系

对比而言,本区洪涝程度,要低于汶河水系。表1可见,1736-1911年本区受涝次数最频繁的聊城(58年次),也要大大少于南四湖区的济宁州(81年次)、鱼台(72年次),仅比汶河水系的东平州多3年次。

聊城。聊城地势平旷,境内无高山为屏障,城外有徒骇河经行。自濮州、范县、朝城、堂邑、莘县、阳谷所来坡水,对城市造成很大威胁。1736-1911年的176年间中58年发生洪涝灾害,平均每3年就有1次洪涝。城市附近的金家洼,地势最低,“西逼运河堤,东逼徒骇河堤”,“一遇淫潦,坡水骤集,宅地漂流”。⑥⑨宣统《聊城县志》卷一《方域志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第16页,第19页。雍正五年夏汛,大水冲毁城北护城堤,泄入城内,导致1400多口贫困百姓流离失所,等待救济。⑦中国第一历史档案馆编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编》(第10册282号),南京:江苏古籍出版社,1991年,第395页。雍正八年夏,连降大雨,连同西来坡水,一起围城,“水遂㳽漫,城不浸者,仅三四版”。⑧宣统《聊城县志》卷一三《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第204页。乾隆二十六年夏,洪水汇入徒骇河,涵洞冲决,威胁城市,“六七夜抢护堵筑,始得安”。⑨乾隆五十五年夏,西来坡水骤涨,突至城根,事前虽将“西南北三门堵筑坚实”,洪水还是冲破西城门,漾入城市,声势颇大。⑩水利电力部水管司编:《清代黄河流域洪涝档案史料》,北京:中华书局,1993年,第347页。

阳谷。阳谷亦为平坦地势,“四无冈阜,沃野千里”,境内有沙河(即马颊河)、清水等河东流汇入东境的会通河。①1736-1911年间,阳谷有载的洪涝有54年次。光绪年间所修县志记载的阳谷大水,就达22年次之多。②造成阳谷洪涝灾害的主要原因,也是上游莘县、朝城诸县所泄坡水。方志、档案中所载阳谷县城洪涝就有1493年、1653年、1768年3次,差不多每次均发生城垣坍塌、房舍摧毁、出行乘筏的记载。③

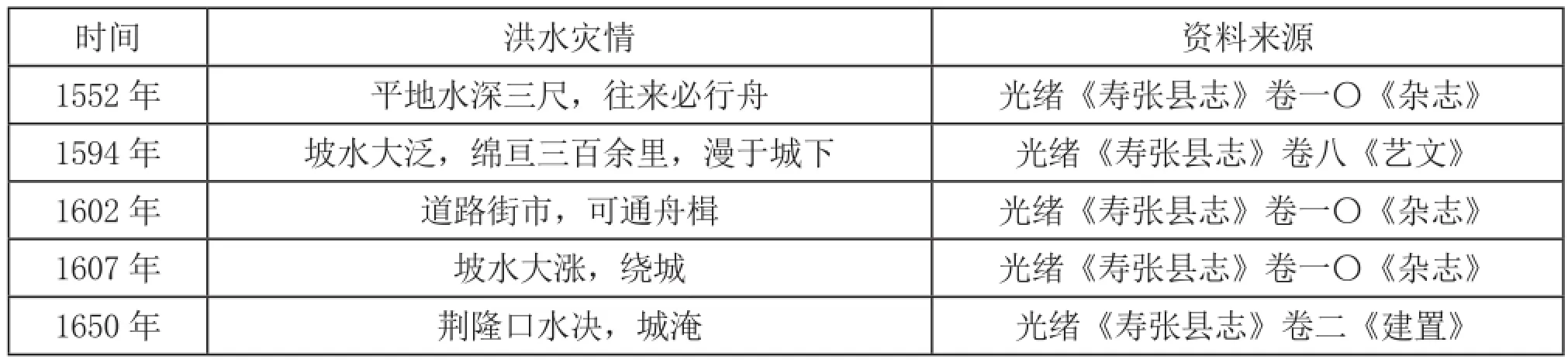

除聊城、阳谷外,会通河西岸地区的莘县、朝城、观城诸县城市发生内涝的罪魁主要是西来坡水导致。当然,也有特例,除西来坡水引发洪涝外,黄河决口泛滥,也是引发寿张县城内涝的另一罪魁(见表3)。(三)漳卫河水系

表3 清代寿张县城洪涝灾害一览表

临清。临清是漳河、卫河交汇之地。每年夏季七八月间,汛期经临,卫河水流湍悍,同时,汶河进入汛期,“益以汶七八月间洪涛峻泄,水势冲击”,两股激流汇聚临清,带来严重洪涝。1736-1911年间发生59年次洪涝,位于本区所有州县之首。民国《临清县志》中记载的有清一朝发生的与卫河决口相关的洪涝就有25次之多。①民国《临清县志·大事记》,《中国地方志集成·山东府县志》(第95册),第56-62页。同书谈及卫河决口,更是直言:“至康熙四十七年,全漳入卫以后,河之决口,更为频数。雍乾至同光,为时仅百余年,河决不下数十次”。尤以道光三年河决10余处,县城居民出行乘舟。道光二十年,卫河决口,县境大水,沿卫河24州县一片汪洋,“向来未有之奇灾”。②民国《临清县志·疆域志·河渠》,《中国地方志集成·山东府县志》(第95册),第81页。

武城。武城“地卑土淖,又当卫河下流之冲,三面受害”。武城所受大水“自漳河、沁河、滹沱河而来,自西南五百余里,至临清州,卫河并而北行”,之后运河河道无法承受如此大的水量,于是河水冲出运河河道,“泛涨汹涌”,酿成大祸。③乾隆《武城县志》卷一三《艺文志上》,《中国地方志集成·山东府县志》(第18册),第339页。更致命的是,武城县城就坐落运河南岸。城垣“东北一带,坐当顶冲,城根日渐坍塌”,而且城垣地基多系虚松流沙,加上汛期汶河、漳河、卫河,汹涌水势,冲击汕刷,城垣动辄蛰裂塌陷。④康基田:《河渠纪闻》卷二〇,《四库全书存目丛书》(一辑29册),济南:齐鲁书社,1996年,第482页。每逢大水之年,水涝严重,直接威胁县城,室庐荡没,“浮舟入坊肆矣”。⑤嘉靖《武城县志》卷一《形胜》,《天一阁藏明代方志选刊》(第63册),上海:上海古籍书店,1963年,第38页。正德、嘉靖以来,“凡两遇流寇,三遇大水”。⑥嘉靖《武城县志》卷二《城池》,《天一阁藏明代方志选刊》(第63册),第83页。隆庆三年夏,武城洪涝最为惊心动魄:

(洪水)将武城西南毛家庄新筑护水长堤冲过,直灌运河,至武城城下。……洪波滔天,无处非水,莫辨境界。城堞崩裂,四关并二十一里乡屯,淹没民田六千四百七十五顷五十二亩有余,坏房屋三万二千三十四间,男妇死者共二百六十一口,牛驴马诸畜八千八百五蹄。其中虽有高埠可避,然庐舍尽倾。木栖者有之,坐卧无地,烟火无炊,赤身暴风淫雨之中,居食两空,已经半月有余。而水势,至今未退。⑦乾隆《武城县志》卷一三《艺文志上》,《中国地方志集成·山东府县志》(第18册),第339页。

德州。德州地势平坦,也是洪涝重灾区。1736-1911年间发生洪涝52年次,平均每3年就有一次洪涝。德州城垣也紧邻运河。为保护城垣,先后四次西移运河河道,减少洪水对城市破坏(见下文)。万历35年,运河决口,大水围城,赖护城堤阻挡,城垣方保无恙。⑧乾隆《德州志》卷二《纪事》,《中国地方志集成·山东府县志》(第10册),第67页。万历三十六、七连续两年,卫河水涨,“河浸啮堤,逼城仅数武,势将无城”。⑨乾隆《德州志》卷一二《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志》(第10册),第351页。乾隆二十六年八月,运河东岸草坝漫口,洪水溢入护城河,灌入城市。而城市东、南、北三方均有护城大堤,洪水困在城市,无法泄出,对城垣造成很严重威胁。①②水利水电科学研究室编:《清代海河滦河洪涝档案史料》,北京:中华书局,1981年,第155页,第363页。嘉庆二十五年三月,运河满溢,而城北哨马营减河河道淤塞,尽为民田,洪水无法畅泄,遂四面围城,城垣坍塌六七处,南北大路水深丈余,“会试公车往往顺堤绕道而行”。②

与之类似,本区其他州县洪涝主要也是受上游漳、卫诸河汛期决口泛溢引发。民国《冠县志·祲祥》中收录的明清洪涝有22年次,其中多数与卫河决口有关。如万历二十年夏,卫河发水,冠县“当卫水之冲,城垣颓者十七八,往来可通牛马”。③民国《冠县志》卷九《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第91册),第314页。再如乾隆二十二年卫河于元城县小滩镇决口,洪水满入冠县,很快将县城围困,声势浩大。④民国《冠县志》卷一〇《杂录志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第91册),第385-387页。

二、城市洪灾探原

(一)运河的开凿,导致鲁西地区水文地理条件发生极大改变,河流排水问题日益突出,成为本区城市洪涝不断的重要原因

汶泗水系地处黄淮海平原和鲁中南山地的交接地带。运河开凿前,西来的济、菏、汴诸水,东来的汶、泗、沂等河汇注于此,大都有比较畅达的排水通道,洪涝问题尚未突出。⑤邹逸麟:《山东运河开发史研究》,载《椿庐史地论稿续编》,上海:上海人民出版社,2014年。运河开凿后,为蓄水济运,大量河水滞留此区,泄入沿运水柜。此举虽旨在保障漕运畅通,但也成为本区成为洪涝灾害重灾区的原因。与济宁城关系密切的洸河,因要实现漕运顺畅的战略,人为将其河道淤塞,河流不畅,大水汇聚济宁城上游。原来,洸河是汶水支流,河源是“泰山郡莱芜县原山之阳”,每临汛期,“泰岱万壑沟渎之间,合注而之”,“泥沙混奔径入”,波涛汹涌。洪水过后,泥沙淤积,河道淤塞严重,理应疏浚河道,尽快宣泄洪流才是。然而,“若将洸河浚深,则汶水尽出济宁,南流徐吕”,济宁以北至临清四百余里运道,势必缺水干涸,梗塞漕运。所以,尽管洸河河道淤塞严重,但为确保漕运畅通,明清两朝人为减少对河道挑浚,从而加剧了下游济宁州城的洪涝。⑥道光《济宁直隶州志》卷二《山川二》,《中国地方志集成·山东府县志》(第76册),第84页。

马颊、徒骇河水系处鲁北平原西部临清卫河和今黄河之间运河沿线地区,“位于黄河下游巨大冲积扇的东北斜面,地势平坦,从西南向东北缓缓倾斜”。⑦邹逸麟:《椿庐史地论稿续编》,上海:上海人民出版社,2014年,第91页。本区曾是上古、中古黄河漫流的重要区域,岔流旧道纷繁复杂。在会通河开凿前,夏秋雨季形成的洪水(又称坡水),可通过马颊、徒骇、大清等河畅流入海,不致造成严重水患。会通河开通后,犹如一天然土坝横亘其中,阻挡了夏秋西来的坡水,引发运西地区严重水患。⑧高元杰、郑民德:《清代会通河北段运西地区排涝暨水事纠纷问题探析——以会通河护堤保运为中心》,《中国农史》2015年第6期。简言之,运西地区排水不畅,既是导致本区农业排水不畅,也是引发城市内涝的主要原因。

漳卫河水系的南运河,在临清以上称卫河。卫河发源山西境内太行山东麓,沿程主要有漳河、滹沱河、子牙河等河汇入。本区降水主要集中在夏季,河道丰枯水量变化很大。⑨谭徐明等:《中国大运河遗产构成及价值评估》,北京:中国水利水电出版社,2012年,第57页。每年汛期,上游河道水量大增,含沙量较大的滹沱河、漳河汇入卫河,直灌下游南运河,运河河道淤高,洪水冲堤毁坝,引发下游城镇严重洪涝。

(二)黄河下游的决溢泛滥,依旧是造成鲁西南地区水灾不可忽视的因素

黄河历来以善淤善决著称。据初步统计,在1949年前的约3000年里,黄河下游发生的漫、溢、决口和改道约有1500余次。①②邹逸麟:《千古黄河》,上海,上海远东出版社,2012年,第58页,第58页。李泉:《京杭运河与明清时期区域农业开发研究——以江北运河区域为中心》(未刊稿),第129页。弘治六年,刘大夏堵塞黄陵冈、金龙口(今荆隆口)决口,于黄河正流北岸筑360里长太行堤一道。黄河下游北决地点移至鲁西南,金乡、鱼台、徐州一带,不断受到黄河冲溃,洪涝不断。②光绪《鱼台县志》卷一《山水·河》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第40页。为避免黄河对运道干扰,明中后期朝廷先后开凿南阳新河和泇运河。汶泗水系的南阳、昭阳诸湖西部地区,原本地势低洼,加之运河改道,国家关注度下降,俨然成为黄河泄洪区。《黄河大事记》记载明清两朝(铜瓦厢决口前)黄河决口,经曹州府曹县等地,注金乡、鱼台一带,甚至漾入昭阳、微山诸湖,就达25次之多。③④黄河水利委员会黄河志总编辑室编:《黄河大事记》,郑州:黄河水利出版社,2001年,第78页。黎世序等:《续行水金鉴》(卷九〇),《万有文库》本,上海:商务印书馆,1936年,第2045页。

文献中关于州县被黄河灌淹的记载比比皆是。万历三十二年,黄河决于丰县,穿昭阳湖灌入南阳,不久单县决口,鱼台、济宁地区平地成湖。④高元杰、郑民德:《清代会通河北段运西地区排涝暨水事纠纷问题探析——以会通河护堤保运为中心》,《中国农史》2015年第6期。顺治七年九月,黄河荆隆口决,直冲张秋,淹及寿张县城,境内大水至九年二月才慢慢退去。⑤光绪《寿张县志》卷一〇《杂志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第93册),第532页。顺治十年,黄河荆隆口再决,莘县、朝城、寿张、阳谷、聊城一带受灾,往来需乘舟。⑥光绪《莘县志》卷四《祥异志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第95册),第482页。乾隆二十六年七月,黄河在曹县满溢,洪水奔腾直下,围困金乡县城。金乡人“将城门用土堵塞,水势尚在未定,惟有竭力防护城垣仓库民居”。⑦⑧⑨水利水电部水管司等编:《清代淮河流域洪涝档案史料》,第282页,第375页,第768页。乾隆四十六年十月,黄河仪封漫口,洪水下注,经菏泽、单县、曹县,直下金乡、鱼台。⑧咸丰元年七月,黄河丰北厅蟠龙集漫溢,“水势倒漾东省微山湖,以致河湖融成一片”,济宁州一带被淹严重。⑨

(三)一些人为不当因素,进一步加剧了洪涝问题

汶泗水系的湖区百姓侵占湖滩,垦种湖田,比较普遍。地方官为提升政绩,趁机升科征税,扩充财源,多放纵占田行为,“水柜尽变为民田,以致潦则水无所归,泛滥为灾”。⑩贺长龄等辑:《清经世文编》卷一〇四《工政十·运河上》,《近代中国史料丛刊》(第74辑),台北:文海出版社,1966年,第3691页。由于水源减少,安山湖在明后期起,就被政府视为鸡肋,湖田不断被垦殖,到乾隆年间被政府允许百姓垦田升科。南四湖区亦是如此,在明中后期被百姓竞相垦殖。①除湖田外,就连入湖支河也难逃垦殖。牛头河是微山湖上游河道,向来受湖西上游各县坡水泄入水柜,但该河淤地土殖肥沃,被鱼台百姓垦殖,导致济宁、嘉祥、金乡、汶上等县,“每遇潦水无去路,往往被淹”。②

情况类似的,还有会通河西部地区。此区排水困难,理应挑浚河道,促进排水,但乡民却占河道垦殖成风。乾隆二十三年(1758)六月,朝廷会议称:“沙、魏、清、赵、马颊、徒骇、老黄等河”,“一至水涸,各图近便,垫作路梗,易致水塞沙积,更有贪利愚民,于河心私植芦苇,尤易壅塞,迟之数年,必致间段梗阻”。③方志中更明确记载了大量河滩地。徒骇河博平境内有11顷59亩多的成熟并自首河滩籽粒地,聊城、堂邑、馆陶、阳谷、寿张等县均有河滩地10余顷。④

除以上列举的主要原因外,闸坝疏于修治,防洪调水功能不能发挥,以及州县间缺乏配合,各自为战,甚至以邻为壑(见下文),也是造成沿运城市洪涝的重要原因。

三、防洪举措

(一)疏泄

在泄洪问题日益凸显背景下,依照各自然区不同的水文、地理地貌,明清两朝逐渐在山东运河沿线规划了相应的泄洪河道。

会通河南线湖区“水柜”,因地势高低不同,在蓄泄沿线河水上,发挥的作用各有不同。运河东岸蜀山、马踏、马场、独山诸湖,地势高于运河,适宜作为蓄水湖进行济运。而西岸的南旺西湖、昭阳、南阳诸湖,地势低于运河,虽名为水柜,实则一般作为泄水湖,以承受来自运河以及上游河道所来多余洪水。①黎世序等:《续行水金鉴》卷七九《运河水十七》,第1869页。此外,运河以西的安山湖,在明初承上游黄河决溢以及济水分流之水,可作提供运河水源的水柜。但在刘大夏建筑太行堤后,安山湖无固定河水注入,又无泉源灌注,因此乾隆七年开始,正式被当作为泄水湖,承受周边泛滥无归的坡水,同时准许百姓占湖田垦种。②雍正《山东通志》卷三五《请停设安山湖水柜疏》,文渊阁四库全书本。

马颊、徒骇河流域的泄洪通道主要有三条:张秋镇以北至阳谷、聊城一带,将洪水引至龙湾一带泄入徒骇河,至沾化县久山口入海;聊城以北至堂邑、博平、清平一带,洪水引至魏家湾一带泄入马颊河,至无棣北入海;最后一条入海通道是,将运河西岸各闸洞全部开放,将上游坡水泄入运河后,泄入大清河入海。③水利电力部水管司编:《清代黄河流域洪涝档案史料》,第347页、第496页。

漳卫河流域的泄洪,主要通过恩县四女寺减河和德州哨马营减河,将上游的馆陶、临清、夏津、武城等处多余洪水泄入钩盘河归海。四女寺减水闸,建于嘉靖十四年。雍正三年,内阁学士何国宗奏请改建为滚水坝,坝宽八丈,坝身高出河底一丈七尺。哨马营减水坝建于雍正十一年。是年,卫河涨发漫溢,在德州哨马营、老虎仓等处决口,洪水继续北上冲进北境直隶吴桥、东光、沧州一带。山东巡抚岳濬因势利导,开哨马营减河,与四女寺减河合流后入海。④陆耀:《山东运河备览》卷七,《中华山水志丛刊·水志》(第25册),北京:线装书局,2004年,第316页;谭徐明等:《中国大运河遗产构成及价值评估》,第66页。

尽管朝廷规划了相应的泄洪通道,然而在实际操作中,沿线州县则采取了不尽一致的泄洪方式。

疏浚城壕,将洪水引离城市,是降低城市洪涝程度,采取的一种常见措施。如道光十九年,济宁城发生的严重水灾中,广大绅民在事先已挑浚城壕,洪水来临,经城壕入玉带河,很大程度上缓解洪涝带来的严重灾害。⑤⑥道光《济宁直隶州志》卷二《山川二》,《中国地方志集成·山东府县志》(第76册),第82页,第82页。汛期洸河、府河水大为患,极易引发济宁州城严重水涝。为防水患的措施是,在两河入城前,就建减水闸坝(府河入城前有3座减水闸),缓冲上游水势,并将洪水引至他处,减少对城市冲击。同时,“令洸水不与府河并行入运,亦分杀之一策”。⑥

济宁州城毗邻马场湖和会通河,在疏泄洪水保卫城市上,只需将多余洪水直接泄入下游湖河即可,不必牵涉过多纠葛。然而运河区域的很多州县却因泄水问题,相互之间产生了严重的水事纠纷。这些因泄水问题,引发的州县纠纷,在山东运河区域极为普遍,限于篇幅,本文仅以水涝严重的南四湖区为例。⑦高元杰、郑民德:《清代会通河北段运西地区排涝暨水事纠纷问题探析》,(载《中国农史》2015年第6期)一文,列举了马颊河、徒骇河流域阳谷和莘县,开州和濮州的排水纠纷。其实,山东运河区域州县的排涝是个普遍问题,漳卫河流域的排水纠纷,也相当严重。笔者拟另撰文对山东运河区域排水纠纷,做进一步研究。

南四湖区各县水涝频繁,各县之间更应协调配合,共同治理洪涝才是,现实却是每临水涝,各县之间互相指责,推卸责任,甚至以邻为壑。如乾隆二十六年夏,金乡县城被淹惨重,大水灌城,漂没田宅,溺毙百姓。金乡人“痛定思痛,何日忘之”,反省之后,将水涝原因推给下游的鱼台县。原来金乡县人疏浚河道,水流下注进入鱼台境内后,鱼台人用尽各种方法阻碍河流下注,试图将大水阻挡在鱼台境外,“会围如带,更桥以束之,坝以拦之,砌石路以迂回之”,致使上游金乡洪水势如建瓴,却得不到正常宣泄,最终导致严重洪涝。①道光《济宁直隶州志》卷二《山川二》,《中国地方志集成·山东府县志》(第76册),第92页。对于上游金乡人的指责,鱼台人则摆出一副受害者的姿态。鱼台人认为,鱼台地势低洼,是上游各县泄水归宿,如若上游疏浚河道愈勤,则鱼台受到洪水侵害愈多,“苟非提防夹束,势必汪洋浸漫,禾黍庐舍,安有存遗?”因此,鱼台人对上游发动的河道疏浚多不感兴趣,“疏河者,他邑之利”。②光绪《鱼台县志》卷四《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第187页。

深受洪涝灾害的各县,多从地方利益出发,维护本县利益,致使严峻的洪涝问题,长久得不到解决。此种困局,往往需官府出面,才能解决这些纷繁复杂的水事纠纷。康熙二十七年夏,鱼台知县马新上任伊始,以疏浚河道解除水患为重任,本县绅民踊跃响应,同时还一起联合上游的城武、单县、金乡诸县一起浚河筑堤。结果由于下游沛县未能参与,致使效果有限,“是水至归湖,不得迅下,病在沛阻下口”。马新继续努力,上书兖宁道后,通过总河出面,告知徐州知府祖允图,最后沛县知县出面,做通沛县百姓思想工作,选择在县境安家口疏浚河道,上承鱼台诸县宣泄洪水,最终泄入微山湖。③光绪《鱼台县志》卷一《河》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第41页。在此案例中,疏浚河道,牵涉各方利益,需要各县官员的参与,要不是河道总督的出面亲自协调,这样一个成功的疏浚,要顺利完成,简直是无法想象的。

(二)堵截

巩固堤防,捍御洪水,是运河区域州县城市堵截洪水的常见方式。从堤防所处位置上,可大致分为防河(湖)堤和护城堤两种类型。防河(湖)堤主要是指为防止河道(湖泊)决口充溢,形成洪涝,进而威胁城市、乡村,而人为修筑的堤坝。这是防御洪水的第一道防线。

在这些河(湖)堤中,以漳卫河流域州县修建的抵御上游漳、沁、滹沱等河而建的防河堤引发的争议最大。例如武城在县境修筑毛家堤一道,“延袤三十里,广三丈,高丈许”,就引发周边各县强烈反应。该堤起自毛家庄,至西李庄止,嘉靖三十六年知县谢梦显修筑。④乾隆《武城县志》卷二《山川形势》,《中国地方志集成·山东府县志》(第18册),第254页。毛家堤很大程度上能堵御上游所来的汹涌大水,免于武城“一城池之患”。⑤⑥乾隆《武城县志》卷一三《艺文上》,《中国地方志集成·山东府县志》(第18册),第339页,第343页。武城筑堤防护,免于水涝的做法,引发上游清河县的强烈不满。武城人给出的解释,却是毛家堤不仅仅是为了防护武城一县,更是为了保卫运河不受上游急流冲击,拿出漕运这个国家大计作为挡箭牌,谴责清河县要求掘毁毛家堤的做法,“是徒适一己之便,不顾漕运之重也”。⑥此外,武城县还于龙王嘴(今杨庄乡军营村附近)修筑的大堤,“立窝铺昼夜防守”,严防上游夏津县人偷偷掘堤,引起夏津县强烈反对。夏津县城西条河一带,位于运河、沙河之间,地势低洼,每年夏秋雨季,此地一片汪洋,只能从东北方泄水至夹马营(今武城县甲马营乡)牛蹄窝入沙河。然而,武城县修筑此堤后,直接导致此处积水无法正常宣泄。对此,夏津人指责武城人擅自修筑此堤,“私立石碑,雅称古堤”。雍正八年,夏津绅民向上申诉,经县、府、道层层上递,最终由河东总督田文镜做出裁决,将此堤掘开,并按现存沟道形状,掘出宽三丈,深五六尺不等的泄水河道,以使夏津莲花池等处积水得以直达沙河入海。同时,还废去武城私立石碑,另立一块石碑,以垂永久。⑦乾隆《夏津县志》卷九《杂志·灾祥》,《中国地方志集成·山东府县志》(第19册),第162页。该石碑名作《龙王嘴水道碑记》,至今仍立于武城县杨庄乡军营村大街东段。

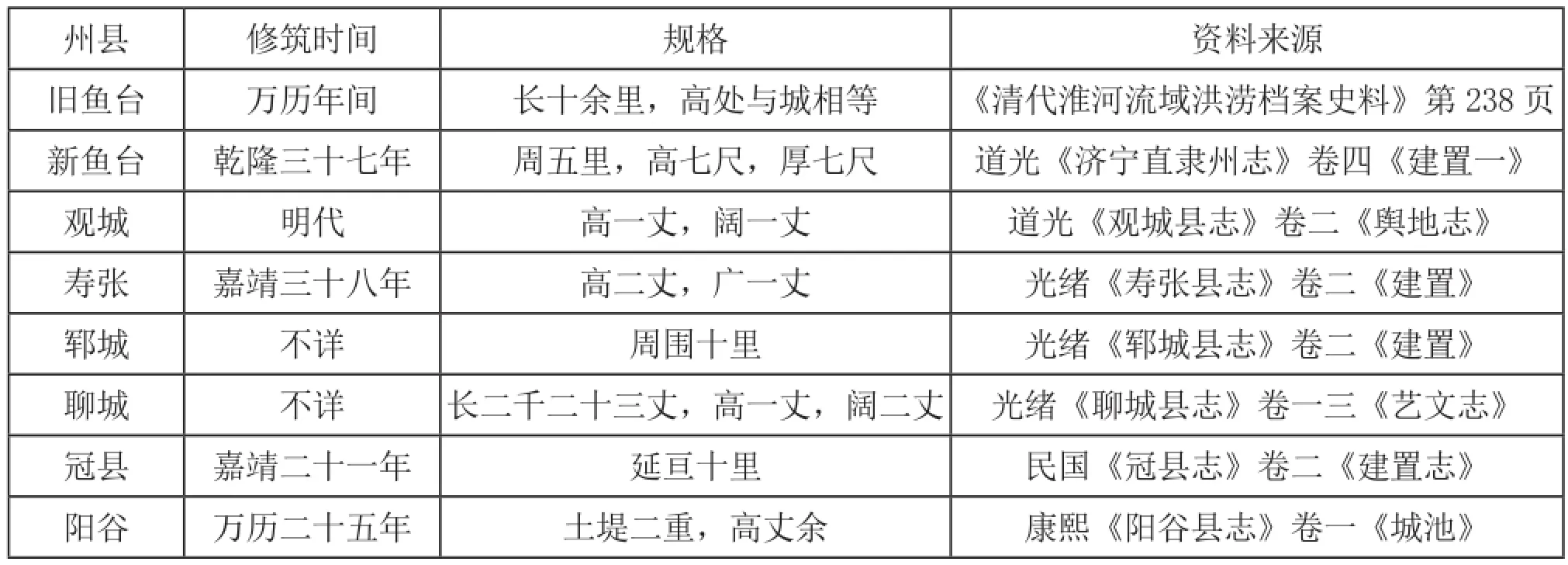

山东运河城市抵御洪涝的第二道防线,就是护城堤(表5)。山东运河区乃黄淮海平原中的冲积平原地带,⑧邹逸麟主编:《黄淮海平原历史地理》前言,合肥:安徽教育出版社,1997年,第1页。地势平旷,沿运城市无高山峻岭为屏障,因此护城堤对于城市防洪所起到的防御作用是不言而喻的。如嘉庆元年(1796)秋,南四湖区突发洪水,金乡县城地势低洼,有随时被灌城的危险。该县上下三昼夜不停加固护城堤,终使城市得以保护,居民安然无恙。①水利水电部水管司等编:《清代淮河流域洪涝档案史料》,第415页。护城堤最常见的加固措施,就是采取在堤根广植柳树。万历二十五年,阳谷新筑土堤后,就“植柳护之”,之后八年,知县范宗文又“补植千株”。②光绪《阳谷县志》卷一《城池》,《中国地方志集成·山东府县志》(第93册),第178页。雍正八年秋,山东巡抚岳濬亲临聊城,检视刚重修的护城堤,一再叮嘱聊城知县要多植柳护堤。③光绪《聊城县志》卷一三《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第82册),第204页。

表4 山东运河区域州县护城堤举隅

坚固的城垣是运河区域城市防御洪水的最后一道防线。这些州县城市城池城垣大多建于明初洪武年间,后来历经多次修缮加固,包括城墙的加高巩固,城壕挑挖,以及相关配套设施(月城、角楼、城垛等)的完善。其中特别指出的是,这些城垣最初多为夯土结构,在连遭洪水侵蚀下,墙体很容易发生破坏,“易成而难久”。④光绪《东平州志》卷一九《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第518页。到明中后期,特别是万历年间,很多城市开始从土城向部分砖城,以至砖城的转变(表6)。在此一过程中,最初只在城垣的关键部位,使用烧砖,来替代夯土。主要目的是节省经费,爱惜民力。⑤在古代,修筑城垣是相当费财力的活动。乾隆《武城县志》(卷一四《艺文下》)直言修城,“其劳民伤财,亦莫甚于此。况当布缕之征,而又加以力役,则民有弗堪焉”。

在城垣重修中,有些城市特别注重城垣排水防洪功能的设计。如乾隆五十五年,寿张知县孙立方在重修城垣时,特意在城垣底部安设水簸箕44道,出水涵洞4道,将城内积水引入城壕。⑥光绪《寿张县志》卷二《建置志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第93册),第369页。府河、洸河在济宁州城东北汇合,遇水涨之年,直冲城垣,危及城市。济宁州城垣东北隅外墙,特意筑排桩碎石,保护城垣,减少洪水对城垣的破坏。⑦《清高宗实录》卷六七三,乾隆二十七年十一月二十五日戊午条,北京:中华书局,1986年。

乾隆三十四年起,东平州将土城全部改筑砖城,工程持续将近4年。这座全新的砖城,在设计上,特别在北门大券台、月城券台下各安设明沟一道,“深三尺,口宽六寸,沟两旁甃以大石”,夏秋汛期,大水来临,即填土堵塞明沟,防止大水入城,水退,则去掉填土,宣泄城内积水。⑧光绪《东平州志》卷一九《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第519页。同时,为避免洪水直接冲击城门,东平州特意在改建砖城时,在五个城门,各建拦水闸一座。每门设立闸夫十名,遇有洪水来临,即逐层下板,洪水退去,则启板去土。拦水闸主要规格如下:

每闸高一丈一尺。小东门为水顶冲,又加高二尺。金门各宽一丈三尺,进深六尺,两旁各前阔四尺,后阔八尺,若燕翅然。下筑大式灰土三步,以资永久。闸底满砌海漫石,并砌牙子石。一路闸墙,用厚一尺宽二尺大料石叠砌,每层俱江米灰浆灌足。安银锭扣凿板槽二道,以水势骤涨,非一重枋板,所能捍御,须内外两重板,并下中筑以土,则水无泄漏,斯万无一失矣。①光绪《东平州志》卷一九《艺文》,《中国地方志集成·山东府县志》(第70册),第520页。

表5 明代中后期山东运河区域州县城垣用砖一览

(三)迁河

一些城市紧邻运河,每年汛期,水势大涨,对城垣形成很大压力,进而威胁城市。常见做法就是开挑引河,迁移河道,降低河水对城市的冲击。此法在德州城垣保护上最具代表性。为保护城垣,德州先后四次挑挖引河,西迁运河河道。洪武三十年,德州于运河东岸“截河湾”,兴筑城垣,第一次西移河道。万历四十年,重修城垣,“自大西门外至廻龙坝,另开挑新引河”,第二次西移河道。此次西移运河河道后,运河仍靠近州城西门振河阁,对城市仍有很多冲击。作为补救,遂“建有护城砖工,抵御水势”,但时间一长,“砖工坍塌”,为避运河顶冲,雍正十三年,继续改挑一道长265丈的引河,此为第三次西移运道。但此次西移河道,并不彻底,州城西方庵一带“形势偏趋,入成兜湾顶冲”,危及城垣。为降低汛期压力,每年修筑埽坝,进行防护,费功费力。乾隆二十八年,第四次西移运道,将旧运河河道筑坝断流,于运河西岸挑挖“上自魏家庄起,下至新河头止,长四百九十五丈”的引河一道,运河水走新河。②黎世序等纂:《续行水金鉴》卷九二《运河水》,《万有文库》本,上海:商务印书馆,1936年,第580页。

情况类似的,还有武城。该县城垣地处运河南岸,东北一隅正为运河河道顶冲,城根坍塌,水逼城市。雍正四年正月,内阁学士何国宗建议,于运河北岸开挑引河,分泄水势,减轻对城垣压力。山东巡抚朱藻认为,开挑引河,水势缓和,势必泥沙淤积,阻碍漕运。他建议,于运河南岸修筑砖工,保护城垣底部。最终朝廷采纳了朱藻的建议。但此法亦有不周之处。原来,武城县城乃沙质地基,底部虚松,加上每年汛期,运河水势冲射城垣,时间一久,修筑的砖工早已蛰陷。于是,乾隆二年九月,户部左侍郎赵殿最建议,仿效德州御洪之策,于运河筑坝断流,将运河水引入引河,改行新河。这样,武城城垣既能避免急流直冲,也不会出现水势减低泥沙淤积的状况,从而提高城市防洪能力。这条建议最终才被采纳。③《清高宗实录》卷五一,乾隆二年九月庚戌条;董恂:《江北运程》卷一,《中华山水志丛刊·水志》第29册,北京:线装书局,2004年,第9页;黎世序等:《续行水金鉴》卷七九,第402页。这条新挖运河河道,被武城人称为新河。之前运河河道被废弃,后成为淤地,由官府租给百姓种植芦苇,提供治河物料。④乾隆《武城县志》卷二《山川形胜》,《中国地方志集成·山东府县志》(第18册),第254页。

(四)迁城

以鱼台县为代表。鱼台县地势低洼,是多涝之区,“历世堪悲,书史所传,十一而已”。⑤光绪《鱼台县志》卷四《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第189页。每逢大水,县城多一片汪洋,受涝严重,逐渐出现迁城之议。明朝最大的一次讨论出现在嘉靖十三年黄河决口后。此次决口,黄河洪涛,顺流直下,鱼台县城几乎不保。一些大臣开始上疏,请求另择址建城。但此议遭到鱼台人的反对,以邑人武翰为代表。反对观点主要有:(1)危险已除,没必要。从成化年间起,以至万历年间,鱼台县城,“数遭大患”,但最终均安然无恙。现在洪水已除,“大患已撤”,没必要再兴师动众。(2)代价太高,“尽伤元气”。经多年经营,县城各类配套设施完善,强迫百姓“弃久宅之城市,依新刈之蓬蒿,哀鸣嗷嗷,”“其不堪甚矣”。①光绪《鱼台县志》卷四《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第176页。在鱼台人反对下,迁城之议,暂时搁置。

乾隆二十年,迁城之议再起。当年,鱼台县城被淹严重,至严寒腊月,城内仍有积水未退。署山东巡抚杨锡绂认为,县城地势太洼,且逼近微山湖,若不及早迁城,“难保不再被淹”。他上书乾隆帝,建议于高阜之地,择址重建。经一番讨论,朝廷终于决定鱼台县城迁徙重建。②黎世序等:《续行水金鉴》卷八八《运河水》,第513页。

鱼台新城,原名董家店,地处县境西南部,距旧县城18里。此地山环水绕,有“莱河左环,菏河右抱”,又有“鳧、释诸峰环列拱峙”,“为县境最高之处”。新城建设,惊动中央,声势浩大,不仅本县参与,周边金乡、滕县也参与其中。乾隆二十二年三月兴工,次年六月竣工,前后持续一年多,鱼台县负责修筑新城东区及东、南城垣部分,金乡县负责西区及西、南城垣部分,滕县负责北城垣部分。新城的城垣规格如下:

外为砖垒,内筑土附之。周长六百四十八丈,四门各置瓮城,建楼其上。

新城规模,虽比旧城小不少(旧城周长七里余,新城四里余),但新城“地处高原,砖垒完固”,城市防洪能力大为改观。③光绪《鱼台县志》卷一《城池》,《中国地方志集成·山东府县志》(第79册),第44页。

四、结语

明清时期,横亘鲁西地区的大运河,对本区自然环境、社会经济、文化风俗都产生系统性深远影响。沿运区域经济,因运河而繁荣,涌现出临清、济宁、德州这样的运河城市,是明清时期华北的重要商业区。④许檀:《明清时期山东商品经济的发展》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第四章相关论述。然而正如周锡瑞(Joseph W. Esherick)所言:“除对几个大城市外,大运河的影响恐怕一直是消极的。”⑤周锡瑞(Joseph W. Esherick)著,张俊义等译:《义和团运动的起源》,南京:江苏人民出版社,1998年,第38页。的确,大运河带给鲁西光鲜表面的背后,其所带来的不利面,亦不容小觑。运河的开凿,直接导致本区水文地理条件发生改变,河流排水问题日益突出。由于护运济漕上升到国家战略,本区地方官府、士民采取的疏浚河道、堵塞洪水的任何举措,只要跟此战略发生冲突,都会被中央严令禁止。在很大程度上,正是因为中央政府的强力干预,才致使明清鲁西地区的民间,断无形成所谓“水利社会”的可能。

[责任编辑 山阳]

Flooding Disasters and Their Prevention and Treatment in Cities of Canal Area in Shandong during the Ming and Qing Period

WANG Yu-peng,GAO Yuan-jie

(The Grand Canal Research Institute, Liaocheng University, Liaocheng 252059, China)

During the Ming and Qing Period,there were serious flooding disasters in cities of canal area in Shandong.In addition to the Yellow River flooded southwest, the canal opening changed the hydrological and geographical environment in western Shandong changed, which causing the increasingly prominent drainage problems and severe cities floods.The prevention and treatment measures by the cities along the Canal can be roughly grouped into four types dredging,blocking,migrating Canal course and cities. Significantly,accompanied by flood control, inter-county water disputes are increasingly serious.

Ming and Qing dynasty; Shandong; canal city; flooding disasters

K248

A

1672-1217(2017)02-0008-11

2017-01-16

山东省社科规划研究项目(16DLSJ03):清代山东河工经费研究。

王玉朋(1986-),男,山东肥城人,聊城大学运河学研究院讲师,历史学博士;

高元杰(1988-),男,山东章丘人,聊城大学运河学研究院讲师,历史学博士。