石涛书画人生中的[绝]

王亦故宫博物院研书画部研究馆员

石涛书画人生中的[绝]

王亦故宫博物院研书画部研究馆员

石涛

[老木高风着意狂,青山和雨入微茫。图画唤起扁舟梦,一夜江声撼客床。]

石涛(一六四二年~一七〇七年)是中国艺术史上一位颇具研究话题的人物,他的身世经历、佛老信仰,交游关系,书画理论、诗文解读、作品辨伪,无不令后世的书画爱好者、鉴藏者和研究者们着迷。然而他的这些话题之所以会引起后世如此巨大的关注度,正是源自他的书画艺术,在历经三百多年的沉淀之后,依旧散发着无穷的魅力,给人以新鲜之感。这种魅力便是其每幅作品中无不体现着的诗境、书境和画境的完美结合。

石涛的绘画与画上的书法题诗被后世称作诗、书、画[三绝],例如张大千的老师曾熙便在跋石涛的画册时,称其为[三绝妙迹]。(见故宫博物院藏石涛《清湘书画稿》卷曾熙跋)其实,石涛也把诗、书、画[三绝]作为自己创作追求的目标,他在四十三岁所作《山水图》册(故宫博物院藏)自题中说:[麻姑指东顾,敬亭出西陬。一顷安一斗,醉墨凌沧洲。思李白,忆钟繇,共成三绝谁同流。]石涛对自己的画非常自负,同时也自信诗、书是可以比肩李白、钟繇的。在他心中,[绝]是一种极致的评价,所以[三绝]显然不是诗、书、画的简单组合;其实,他在书画创作理论中所强调的[至人无法](石涛《石涛话语录·变化章第三》),也是一种极致的境界;他晚年常在自己的作品之上钤盖[痴绝]一印,以[痴]字表达对书画艺术极致境界的不懈追求。当我们了解石涛的身世经历后,再欣赏他的书画作品,就会感受到其所追求的[绝],有更深一层的含义。

人生之孤绝

石涛一生经历坎坷,孤独之感始终与其相伴。无论是幼年遭国变、家变而被迫逃亡隐居,孤零漂泊;还是遁入佛门后,不愿与禅门内部龌龊环境同流合污;再到其艺术创作不被主流画坛所认可,这些都令他时时感受到孤独,并不断通过其作品表达出来。

石涛原名朱若极,广西桂林人,是明宗室后裔,明靖江王朱亨嘉的长子,他晚年常自署款[阿长]、[极],并有[赞之十世孙阿长]等印,以表明自己的身世。[赞]为明朝第一代靖江王朱赞仪,石涛是其十世孙。但是,靖江王长子的身份并没有给朱若极带来荣华富贵。他出生仅两年(一六四四年)明王朝就灭亡了,随后,他的父亲朱亨嘉又在南明朝廷内部的权力斗争中失败被杀。此时,年仅四岁的石涛,不得不由家中仆臣护送逃至全州躲藏,后在当地湘山寺出家为僧,法名原济,字石涛;他的仆臣也一同在此出家,法名原亮,字喝涛。从此二人以佛门师兄弟相称。在明末清初政权更迭的时候,很多不愿降

“痴绝”印取自故宫博物院藏石涛《对菊图》轴

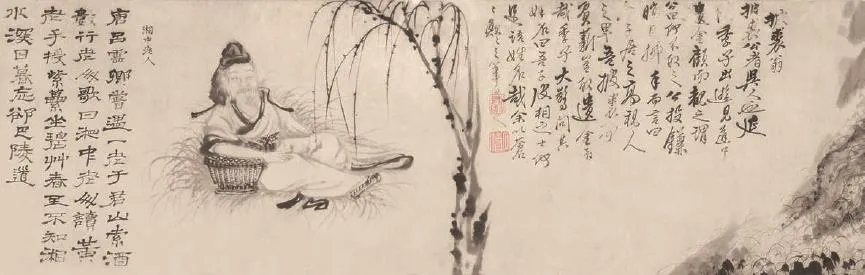

清 石涛 陶诗采菊图轴纸本设色 纵二〇八厘米 横九七厘米故宫博物院藏

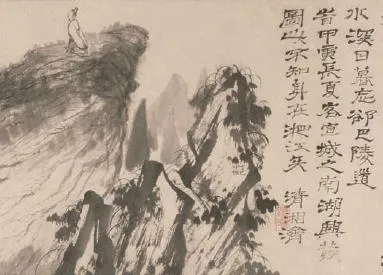

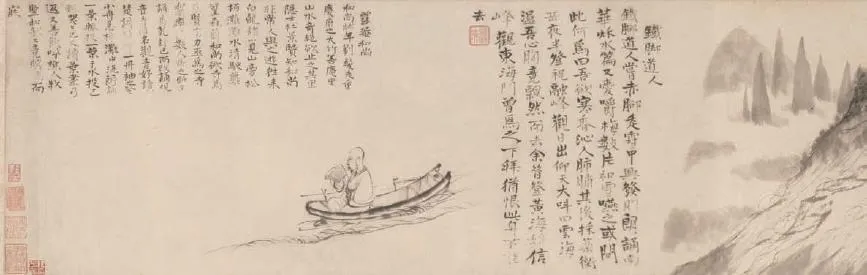

清的明室宗亲和文人旧臣除了以死殉国,就只能选择隐藏身份出家为僧这一条路了,而石涛更要躲避来自清王朝和南明政权的双重追杀。隐居期间,石涛读书临帖,研习书画,同时跟随师兄喝涛旅居武昌,游历两湖地区,后又从武昌顺江而下,经庐山、南京、松江至杭州,再由越中到宣城。从一六六六年到一六七九年,石涛居宣城十四年,在此结识了施闰章、吴肃公、梅清、梅庚等当地遗民诗人画家,经常与他们结伴游览黄山、敬亭山。他们一起不仅以诗文相唱和,绘画创作亦相互影响,于笔墨和构图上探索求新。这期间,石涛与喝涛还曾同拜旅庵本月为师,正式确立了在禅林中的地位。然而,佛门身份和朋友交游,并没有抹去石涛在自己身份上的孤寂感与逃避感,他在作品中,常借山水、人物等题材来表达其孤、隐之意。他这一时期所创作的《山水人物图》卷、《山水图》册、《陶诗采菊图》轴等书画,都有这种心境的流露。

清 石涛 山水人物图卷纸本水墨 纵二七·七厘米 横三一三·五厘米 故宫博物院藏

《山水人物图》卷是石涛在二十三岁到三十六岁之间陆续画成的,描绘了石户农、披裘翁、湘中老人、铁脚道人、雪庵和尚五位高隐之士,并分别加以题识。其中对前三位时代较早的隐士,石涛的题语仅引述《庄子》、《韩诗外传》和《博异志》中的相关记载,未发感想;而对后面的两位明代隐士,石涛则有感而发。他在述及铁脚道人登祝融峰竟飘然而去后,感叹道:[余昔登黄海始信峰观东海门,曾为之下拜,犹恨此身不能去。]而雪庵和尚,则曾为明建文帝时大臣,靖难之役后逃亡至重庆,在大竹县善庆里观音寺出家为僧,他引屈原为知已,借《楚辞》以抒怀,尤为特立独行。石涛于画卷最后为此人画像,似有将自己的身世隐喻其中之意。这一时期,石涛还常以陶渊明及其诗文为题材作画,以表达其对隐居生活的陶醉。但是,这种看似悠闲隐逸的生活,虽有友人相伴,却并不能化解其内心的孤独,他在同一时期所画《山水图》册中题诗云:[孤鹤韵遥天,鸣琴秋水边。]册后题赠友人的诗句中,他再次写到:[谁怜旅逆同孤雁,一夜凄清系小舟。]在三十五岁所画另一本《山水图》册中自题云:[悠然独□望,孤鹤下云横。]石涛在诗画中常以孤鹤、孤雁自比,道出了胸中难以排解的凄凉之感。

清 石涛 山水图扇面纸本水墨 纵一七·九厘米 横五五·八厘米故宫博物院藏

此后,步入中年的石涛,渴望于艺术上获得更大的认可,遂在三十九岁时从宣城移居繁华的金陵。此时的南京既是寺院林立的佛教胜地,也是明代遗民的聚集之地。石涛亦凭借这两个身份在此广交各方朋友,不断拓展自己的活动空间,并逐渐在书画创作上形成自己的创作理念与艺术风格。但是佛门中的争斗和主流画坛的不认可,使得性情孤傲的石涛不仅无法得到他想要的艺术认同,还失去了他在宣城的闲逸环境;康熙南巡的接见和博尔都的北上邀请曾使他感到希望,但也很快在现实中破灭。此中痛苦,石涛只能借诗画以自嘲或倾诉。他四十六岁时在所作《山水图》扇面上曾自嘲道:[当时苦瓜和尚是这等习气。]晚年曾反复书写的《南归赋别金台诸公》诗云:[鲲翼覆千里,百翎难与俦。]赠好友吴惊远的诗,开篇既云:[余声孤癖难同调,与世日远日趋下。时人皆笑小乘客,吾见有口即当哑。]在晚年所画《横塘曳履图》轴自题云:[孤雁南来悲慨远,疎钟初觉韵声长。]这些诗句都道出了石涛孤傲难容于世的无奈与痛苦。

清 石涛 蕉石图轴纸本水墨 纵九一·七厘米 横四九·二厘米故宫博物院藏

清 石涛 横塘曳履图轴及局部纸本水墨 纵一三一·四厘米 横四四·二厘米故宫博物院藏

石涛明宗室的身份,往往是后世研究者解读他有亡国之恨、遗民心态的主要依据;但是,他幼年丧父的孤独感似乎比王朝覆灭之恨更强烈,渴望被认可的心理胜过对遗民身份和名声的认同。因此,中年的石涛并不排斥以臣民身份接驾新王朝的皇帝南巡,反而在诗画中表现出了感恩和喜悦之情,其在画作中钤盖带[臣]字的印章,书法中避康熙的[玄]字讳,也就是很自然的事了。而在第二次接驾康熙时得识博尔都,则让孤独中的石涛看到希望。作为清室皇族,博尔都是一位颇具慧眼的书画鉴赏家,石涛从他的赏识中找到了艺术认同感,故接受了博尔都北游的邀请。在北京期间(一六九〇年~一六九二年),石涛为博尔都创作了大量书画,博尔都也利用各种机会向京城名流推介石涛的作品。但这些努力并没有让石涛被主流画坛所接受,遂于一六九二年秋离京南返,再次回归他徜徉于江南山水间的闲逸生活。然而内心的孤独与苦闷依旧,其所画《山水图》册(广东省博物馆藏)的题诗云:[诸方乞食苦瓜僧,戒行全无趋小乘。五十孤行成独往,一身禅病冷如冰。]他在五十八岁时画《太白诗意山水图》轴自题云:[李白将进酒。此诗何可画?虽似任达放浪,然太白素抱用世之才而不遇合,亦自慰解之词耳。吾亦借此诗,写此画,消吾之岁月云。]这些都是石涛晚年回到扬州后,孤独失落心境的真实写照。

清 石涛 太白诗意山水图轴纸本设色 纵二〇三·八厘米 横六三厘米故宫博物院藏

石涛一生,无论是身份还是艺术,都渴望遇到知音,渴望被认可,但他所秉持的高洁之性,又不愿与流俗相迎合,正如陈鼎在《瞎尊者传》中所说:[负矫世绝俗之行者,多与时不合。](陈鼎《留溪外传》卷十八)石涛生不逢时,令其艺术天赋难以被当时的主流所接纳,但个性倔犟的他始终坚持自己书画理念不放弃,并最终为后世所认可。

书画之奇绝

石涛[孤绝]一生的经历,或许正是他书画追求[奇]境的土壤。李驎《大涤子传》说石涛少年时就[怀奇负气]。汪绎辰跋《大涤子题画诗跋》云:[大涤子本先朝后裔,失国后抱愤郁之志,混迹于禅,凡为诗文字画,皆磊磊落落、怪怪奇奇之气流露于其间。](《美术丛书》第三册)石涛书画以[奇]名于世,是学术界公认的,但观其作品,并非以乖张不羁为[奇],而是以高超的艺术境界来达到与众不同的[奇]的效果,就像他所欣赏的陶渊明诗句所言[连林人不觉,独树众乃奇],这恰好反映了他不为奇而奇的境界。

石涛一生在绘画领域追新求奇时,始终坚守两条准则,一是师古人而化之,主张[纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也,天然授之也,我于古何师而不化之有](石涛《画语录·变化章第三》);二是法自然而化之,强调[山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也]。(石涛《画语录·山川章第八》)这一带有禅宗思辨精神的理论,保证了石涛绘画的创新不会堕入向壁虚造的荒诞之奇。故其画作无论巨制还是小品,在当时摹古盛行、千人一面的环境中,确实给善鉴书画者以出人意料的新奇之感。正如潘季彤跋《搜尽奇峰打草稿图》卷云:[此画一开卷如宝剑出匣,令观者为之心惊魄动,真奇笔也。寓奇思于奇笔,即以奇笔绘奇峰,石涛子洵无愧为一代奇人已。]

说到《搜尽奇峰打草稿图》卷,它确实堪称石涛绘画的[奇绝]之作。如果我们要从众多石涛画作中只选一件他的代表作,那么一定就是这件了。此画对于石涛艺术成就而言,是其绘画的巅峰绝品;而对于中国绘画史而言,则具有划时代的标杆意义。这幅作品是石涛五十岁时为友人所画,此时正值他北游京师之际,面对来自所谓正统画派对自己的攻击,石涛利用此画予以回击。画中构图将自然界南北方山水有机的结合起来,峰峦重列,丛林茂密,水岸相连,曲径流溪时隐时现,古桥房舍掩映其间。全卷景物描绘,疏密得当浑然一体,笔墨点染纵横随意。此画的创作既涵盖了宋元传统山水之技法,又囊括了画家游历各地山川之精粹,构图奇绝,气势恢宏,酣畅淋漓,极富个性,展现了画家以[众法成我法]的艺术境界和笔墨功力,是石涛山水画的集大成之作。石涛更在卷后题语中,将[搜尽奇峰打草稿]的山水画创作理论作详尽阐述,他说:[今之游于笔墨者,总是名山大川未览,幽岩独屋何居?出郭何曾百里?入室那容半年。交泛滥之酒杯,货簇新之古董,道眼未明,纵横习气,安可辩焉?自之曰:此某家笔墨,此某家法派,犹盲人之示盲人,丑妇之评丑妇尔,赏鉴云乎哉。不立一法,是吾宗也,不舍一法,是吾旨也,学者知之乎?]从言辞中可以看出,石涛对当时京城主流画坛摹古之风已有深刻的认识,也知道自己以[无法之法]作画被批评为不守规矩的[纵横习气]。因此,他在反驳摹古派不识自然真山水的同时,也强调自己学古人是[不舍一法]的,而且自信自己对古人山水创作的理解,高于那些盲目摹学某家某派者。

清 石涛 搜尽奇峰打草稿图卷及局部纸本水墨 纵四三厘米 横二八七厘米故宫博物院藏

石涛绘画的奇不仅表现在山水题材上,在花鸟等题材上也奇思不断,新意迭出。例如他为友人所画《墨醉图》册,内容除两开山水外,都是各种花卉果蔬,并带有浓郁的江南生活气息。此画是为知已而作,心情愉快,状态放松,加之使用友人提供的宋代佳纸,更可见石涛用墨设色之功力。画面构图虽较简单,却笔法灵动,纸墨相发,韵味十足。画上的题诗,书体风格各异,词句意味深长,如莲藕一开自题:[根老子香两奇绝,世人岂复知从来。]此册每一幅都注重题诗的内容、书体及章法布局与画的内容相协调。石涛自言作画时处于酒醉笔酣、[渺不自知]的状态中,故以[墨醉]名此册,视之为极得意的神奇妙笔。这类花鸟卷册虽多为尺幅小品,仍不墨守成法,注重作品[奇]境的表现。他在北京时所作一幅墨梅图(见故宫博物院所藏《诗画合璧》卷),截取梅花树中间的一段枝干,以双钩画老干两株,枝枒交错,笔法或凝重或劲俏,墨色或浓或淡,表现出枝干的苍老和新嫩,以及画面的空间层次感。行楷书自题诗:[春光入梦一千丈,独向孤峰折冷枝。午后书来都不用,只将澹墨发清奇。]此画从构图到笔墨,从诗句到书法,意境相合,无半点仿他人的痕迹,使人有一种清新奇崛之感。

清 石涛 墨醉图册(第五、第九开)纸本 共十二开 每开纵三二·二厘米 横二一厘米故宫博物院藏

石涛书法上的[奇]也极具个性。从他的学书经历看,李驎《大涤子传》说他早年喜欢学颜真卿,不喜欢当时流行的董其昌。三十岁时[得古人法帖纵观之,于东坡丑字法有所悟,遂弃董不学,冥心屏虑,上溯魏晋以至秦汉,与古为徒],这说明石涛的书法也是博采古今众家而来。从其书法的用笔和结字特点看,楷书主要取法钟繇、二王,行书多规模苏轼、米芾,篆隶书则宗秦法汉,并借鉴倪瓒、徐渭题画书法的特点。与他的绘画一样,在师法古代书家上也遵循[不舍一法,不立一法]的宗旨,而且在其年轻时便已如此。他早年《山水人物图》卷画中每段人物上的各书体题识,楷学钟繇,隶取汉碑,行书则取势欹侧,规模苏轼,独无当时流行的董其昌书风的影子,倒是有几分的金石气。中年所作《行书自书诗》扇面更是兼有苏轼、米芾、倪瓒、徐渭等各家笔法,但已能把他们的特点巧妙的融合在一起为己所用。关于篆书,传世作品中极少见到,故宫博物院藏《清湘书画稿》卷结尾有其篆书自题[老树空山,一坐四十小劫]一句,笔法苍古,颇有金石韵味。他自题画作时也曾说过[道过华阳,似点苍清山,客狮子岩,予以篆法图此]这样的话(见故宫博物院藏石涛三十五岁所画《山水图》册),表明他对篆书的用笔也是很熟悉的。

清 石涛 行书自书诗扇面故宫博物院藏

清 石涛 行草书临阁帖卷 故宫博物院藏

石涛晚年的书法进一步将各种书体,各种风格熔于一炉,特别是隶书和行楷书,这也许和他喜欢临习钟繇的楷书有关。石涛书法中临帖之作不多,如他五十五岁时所作《行草书临阁帖》卷,乃分别临《淳化阁帖》中隋僧智果《评书帖》、晋卫夫人《稽首和南帖》、秦程邈书《天清帖》、梁萧子云《列子帖》、唐褚遂良《家侄帖》、魏钟繇《宣示表》、《还示表》,虽是意临,甚至将钟繇两帖内容临写混淆,但对晋人书法神韵的把握,特别是带有隶意的楷书、行书的把握。还是很到位的。另一件他所作《行书赠高翔刻印七古诗》轴,是其晚年以隶书笔势写行楷书的典型之作,他将行楷书与隶书的巧妙结合,使笔法、结字、章法皆产生新奇的效果,对后来[扬州八怪]的书法产生了很大的影响。

清 石涛 行书赠高翔刻印七古诗轴故宫博物院藏

从石涛传世的作品看,其单纯的书法作品并不多,除了与友人往来信札或唱和诗稿外,绝大部分是为了题画而写,因此他特别看重一幅画作中,书法的字体、章法与画面内容的协调性。他这种[以书入画]的模式,在书画创作中堪称一绝,其妙在书与画不仅仅是书法与绘画于形式上同处一幅作品中,更要在风格内涵上和谐统一。这对书法的要求是很高的,因为你不能像一般画家那样,仅以一种书体或一种风格面貌题在各种画作上,而是要随着绘画题材、绘画形式,甚至诗文内容的变化而不断调整,即便是同一首诗,在不同的画面环境中,也需要有不同的书写风格与之相适应,这正是石涛书法的又一魅力所在。在石涛眼中,画是画,字也是画,甚至诗也是画,他对书法和诗词的态度与画是一致的,因此这三者才能在他的作品中完美结合成一个整体,成为真正的诗、书、画[三绝]。

后世之绝响

石涛的一生是多面的,其人生信

仰、朋友交往,常常充满变化甚至是矛盾,这从他在书画作品中大量使用不同的别号,亦可窥见一斑。但对他一生安身立命的一管毛笔来说,坚守自己的书画之法不动摇,不被古人所囿,不被时俗所惑,融汇百家之法,搜尽天下奇峰不断求新求奇,始终展现出一种[痴绝]的态度。他在《东坡诗意图册》中自题诗云:[冰轮索我临池兴,尽扫东坡学士诗。笔未到时意已老,焦枯浓淡得新痴。]在《题画梅石竹子》诗云:[苔色水声千丈画,梅花竹子一山诗。予生徒向风尘老,烂醉挥毫有是痴。](汪绎辰辑《大涤子题画诗跋》)石涛一生历尽沧桑,放弃或改变的东西很多,唯独对书画境界的极致追求痴心不改。

一生怀才不遇的石涛没想到在自己百年之后,其画论和画作会如此受到关注与推崇,影响了清代以至近现代的中国写意画的发展,引无数人以他为师。但石涛是无法模仿的,曾熙说:[世人莫不效石涛,嗟乎,无屈子之心,而但摛其藻艳以为工,直盗跖操舜弦耳。二百年间赞赏无间,然者前有麓台,后惟鹿床,心难怨而不伤,石涛变不失正,其庶几矣。](见故宫博物院藏石涛《清湘书画卷》跋)此话道出了石涛之画不易学的原因,正在于其人生经历,和由此塑造出的性格与境界。一个比较明显的例子是,后世书画家也常将自己的诗、书、画并称[三绝],但随后又往往把自己的诗书画排出个优劣次序来,即所谓[我的诗第一,书第二,画第三]等等。其实,对于极为自负的石涛而言,他眼中的诗、书、画是一体的,三者都要发挥到极致,哪一项不足,都难称其[绝],因此是无所谓第一第二之别的。而那些想博得[三绝]之名,又要分出一二等级的后世模仿者,多少有些东施效颦了。

多面的石涛留给后世大量令人赏玩不已的艺术佳作,也留下了无数难解之谜,属于他的传奇仍然影响着后世,但属于他的书画境界则无人能及,几成绝响。多少人对他的画语加以注释、解读与发挥;多少人循着他的画理而创新,摹仿他的风格而学画,并最终卓然成名成家;多少人为收藏到他的真迹而细心比对,详加考辨。我们或为石涛这些谜题所困扰,但更为这些绝世妙笔的佳作所倾倒。