女说书:近代苏州评话艺人的性别分野

解 军,寇宝银

(淮阴工学院 马克思主义学院,江苏 淮安 223003)

女说书:近代苏州评话艺人的性别分野

解 军,寇宝银

(淮阴工学院 马克思主义学院,江苏 淮安 223003)

苏州评话是一种流行于江南的地方曲艺形式。从明末清初形成之后,苏州评话的从业者几乎全部都是男性,这既有清代女性被禁止演剧的因素,更有苏州评话自身的特点。近代以降,苏州评话开始出现女性艺人,但是这个队伍始终没有壮大。女说书因长期演说男性题材的苏州评话,在一定程度上也改变着自己的性情。

女说书;苏州评话;性别;评弹

流行于江南的苏州评弹由苏州评话、苏州弹词两个曲种组成。①本文均采用简称,苏州评弹简称“评弹”,苏州评话简称“评话”,苏州弹词简称“弹词”。过往的评弹研究中,多有对弹词女艺人的专题研究,甚至已经引入性别视角,认为女弹词的出现和变迁过程是不同时代语境下的产物,性别分工的不同,引起了评弹商业体系以及艺术本身的变革。②参见周巍:《弦边婴宛:晚清以来江南女弹词研究》,商务印书馆2014年版。就弹词而言,女艺人经历了盲女弹词、书寓女弹词、职业女弹词的变迁历程,无论是从听众的欣赏层面,还是丰富弹词艺术等方面,确实推进了弹词的发展进程。但是目前的研究中,还缺乏对评话女艺人的探讨。因题材内容和演出风格的不同,评话表现出不同于弹词的艺术特色:弹词多为闺阁中的儿女情长,评话多是金戈铁马般的宏大叙事。弹词女艺人多,评话女艺人少,这是不争的事实。那么,评话女艺人与弹词女艺人有何相似和不同?评话男、女艺人之间有何相似和不同?评话女艺人的生存状态如何?评话女艺人群体究竟有多少……这些问题都值得探讨。

一

过去我们通常认为,近代女性参与演剧是对传统的一种突破,实则不然。在清代以前中国的演剧文化中,女性从来都是参与者。近代女性参与演剧,应该是对传统的一种复兴,而清代女性不能参与演剧则是传统的断裂。③参见姜进:《诗与政治:二十世纪上海公共文化中的女子越剧》,社会科学文献出版社2015年版。

清王朝跨着铁骑而来,为了避免重蹈明代覆辙,在文化上严厉查禁了所谓的“淫戏”,晚明的情色文化随之折戟。清廷的文化政策更加强调公共文化领域中的道德宣教,并鼓励以天下兴亡的宏大叙述为中心的、严肃的戏曲演出,在此背景下,清代演剧呈现出了较为鲜明的父权制礼教文化的特征。[1]58女性被完全排斥于戏院、茶馆之外,还表现为女性观众、听众不能进入上述商业娱乐场所。上层女性只得在自家或亲朋家中看堂会,下层女性则只能在宗族活动或宗教仪式中一饱眼(耳)福。由于法律的禁止、宗族的约束,女艺人渐趋退出舞台,“到1774年后便从公众视野中消失,直到19世纪晚期,才慢慢在上海和天津的租界中重新出现”[1]39。

评弹自治组织光裕社的社规对女艺人加以诸多限制:“凡同业而与女档为伍,抑传授女徒,私行经手生意,察出议罚。”[2]这只能说明光裕社对女艺人的排斥,并不能说明明清时期没有女性弹词艺人。事实上,当时的江南一带有着众多女弹词在夹缝中演奏着弦索叮咚。①参见周巍:《弦边婴宛:晚清以来江南女弹词研究》,商务印书馆2014年版。到了近代,中国的社会环境发生了前所未有的变化,尤其是民国肇始,五四新文化运动风起云涌,“妇女解放”成为时代最强音,女演员和女观众竞相涌入书场、剧院和舞台,相比于女弹词的大量出现,女评话则稍显势单力薄。目力所及,1949年之前学习评话、从事评话的女艺人不过十位。

二

据张鸿声回忆,书坛第一位女评话为李闵斌,是润余社名家李文斌之妻,擅说《双珠凤》。李文斌不愿意李闵斌登台说书,可是她一定要说书,情愿夫妻分离,并且特地取名“闵斌”,意即要反过来把李文斌关在她的门中,可说是一位女闯将。[3]91因资料阙如,我们无法对李闵斌作过多的分析。②一说李闵斌是唱弹词的女说书,与李文斌拼夫妻档说《双珠凤》。据彭本乐访谈,2016年2月7日。继李氏之后,书坛上出现了一位著名的女评话—也是娥。也是娥生活的年代是1887—1943年,原名王小虹(一作王小红),江苏吴县人,早年跟随父亲王海庠学艺,年纪轻轻就登台演出评话《金台传》。王海庠起初不愿意让女儿学说书,认为不仅会遭到光裕社的打击,更会败坏家风。但也是娥很有志气,千方百计,钻头觅缝,终于学成。起初她在书场演出,不能挂姓王的牌子,所以取名为“也是我”,后来有人为了表示她是女的,并以此招徕更多的听客,在“我”字旁加了一个“女”字,于是“也是娥”的名字开始传开来。[3]91这种情况说明,尽管当时女评话受到了家风、行规的限制,但也开始或多或少受到了听众的欢迎。

也是娥最早登台演出且有记载可查的时间是清光绪三十一年(1905),当时她已与评话艺人姚寄梅结合,夫妇同行演出于江浙城乡码头。[4]160民国初元(1912),也是娥几度应邀演出于上海新世界、大世界等游艺场,声名大振。“在六十年前,也有过一个说评话的女子,叫做也是娥,即姚荫梅之母。她曾在大世界说《金台传》,红极一时。”[5]132关于也是娥的书艺,后人是这样评价的:说法火爆,说比武场面,即将拳术化入手面、身段之中。擅起各路脚色,如《金台传》中的张琪(憨大脚色)、金台(武生)、柴王(须生)、恶道士(花脸)、谭义(二花)、焦太太(武旦)等,不仅神态动作各异,嗓音也不相同,有时并用各种方言,[5]132被称为“女子评话第一人”③开篇《说书名家(普余社)》,沈陛云编辑:《上海景致》,上海曼丽书局,1938年。。张鸿声曾听过她的书,他回忆说:“我小时候最欢喜听书,头脑也很封建,女的书我不要听。不过听了她,很矛盾,嘴上说‘啥稀奇’,心里很佩服。她的飞腿,我看用过苦功,一般评话男同志,够得到她的不多。”[3]91

为了在评话书台站稳脚跟,也是娥还尝试与弹词演员合作演出,此外她自己也能唱弹词(如《三笑》之《卖身投靠》等)和开篇、小曲多首,“民初时,海上劝业场、大世界等游乐场,尝有女评话家也是娥,携一雏曰何处女,每于开书前,弹唱开篇”④龙天翔:《女弹词》,《苏州明报》1948年12月6日。。也是娥多才多艺,1935年还在苏州察院场创办芙蓉社苏滩班,自任班主,常演节目有《芦林》《逼休》《荡湖船》《卖橄榄》等。声名鹊起后,也是娥的日常生活也引起了听众的兴趣。[4]160有记载表明,她时常穿着男装,喜爱养鸟,会很大方地拎着鸟笼在街上闲逛,令人侧目。[6]这既说明也是娥的性格特征,更能表现其不同时俗的特点。1930年代末,也是娥息影书坛,淡出人们的视线。

比也是娥稍晚出道的陶帼英(生卒年不详)是陶继英(评话艺人,擅说《英烈》)的女儿,擅说《七侠五义》。女评话大多说《金台传》《济公传》等书,很少有像陶帼英这样说《七侠五义》这种短打书①短打书,指评话中的侠义、公案书,如《七侠五义》《彭公案》等,因此类书中的侠士、捕快、保镖等按照戏曲打扮,穿着英雄衣、夸衣等一类短打衣裤,故而得名。见吴宗锡主编:《评弹文化词典》,汉语大词典出版社1996年版,第31页。的。她的说法有力,动手很好,但是相比也是娥的拍腿功则有点不足,不过当时的一般男评话同样达不到她的水平。陶帼英卖相好,但为人正派,想入非非的听众并不敢近她的身。抗日战争时期,日寇企图非礼,她被迫投河,被人救起后已然精神失常,郁郁寡欢,病了几个月就离世了。[3]91-92陶帼英有女徒张志英。[7]

女评话中另一位引人注目的是贾彩云(又名粲韵)。贾氏祖籍山东,祖父因有军功,官授副将。彩云1918年生于苏州,父亲贾啸峰曾在苏办过《兴汉灭满》报,为宣传革命不遗余力,后败落,唱过文明戏,再改行从事评话。②贾彩云:《我说济公传》,《苏报》1947年6月19日。迨至贾彩云12岁,开始随父学说《济公传》,成为20世纪30年代继陶帼英之后的又一评话女艺人。贾彩云的表演既有男性风格,又不失女性之妩媚,其所演之《三捉华云龙》至《大破小西天》各回目尤其具有鲜明的特色。[4]184“一个女儿家,要说像‘似癫似狂’的活济公,也真是亏她了。”[8]因此之故,贾彩云也被时人评为“女五虎将”之一,其他四位均为弹词女艺人。③剑南客:《书坛五虎将》,《苏州书坛》1949年3月28日。与艺术相比,贾彩云的外貌平平,据陈卫伯回忆,“贾彩云人长相平平,偏胖,皮肤较黑,一米六十左右”④陈卫伯访谈,2015年6月12日。。

与贾彩云同时代的周桂芬(生于1918年),为评话家周熊祥的女儿,说《宏碧缘》一书,劲道十足,扦讲大胆。⑤胡天如:《评话点将录》,见《评弹艺术》第45集,内部印刷,2012年,第241页。另据叶:《周家祖孙》(《苏州书坛》1949年4月4日)所载,周桂芬与周熊祥为祖孙关系。笔者从胡天如说,毕竟胡天如与周熊祥同为评话家,且二人接触过。扦讲,即演员之间相互嘲讽、揶揄、打趣,以此来取悦听众。时人如此评价周桂芬:“女人说大书若无特殊之长处,定必衰落无疑。如此位周小姐,貌既不扬,又不善交际,故在苏州登台时,未满二日,即行他去。在小码头上尚能混混,若要爬很高,则跌得重,奉劝周小姐还是早些嫁人罢!”⑥顾自怜:《闲话女评话家》,《上海书坛》1948年12月14日。此后又有华帼英(生于1926年),1949年之前曾拜评话家杨莲青为师,当时同门师兄弟因门户之见、重男轻女思想均对此持反对意见,而杨莲青坚持收她为徒,“老师曾经讲起为何收她为徒,只因老师患病在苏,华去照顾,因此而为”⑦同④。。1931年前后出生的钱帼仙擅说《狸猫换太子》,1949年初曾为贾彩云送客⑧送客,即数档同场演出之最后一档,犹戏曲演出之大轴或压台戏,一般由艺术水平较高、声誉较高的演员担任。,“成绩大佳,出人意料”⑨冷眼客:《女评话钱帼仙》,《上海书坛》1949年2月26日。。此外还有1936年出生的王人梅,十三岁时追随擅说《隋唐》《水浒》的评话家张少伯学艺,时人认为“将来前途未可限量,势将与贾彩云一别苗头”⑩《唯亭书讯》,《苏州书坛》1949年3月13日。。第九位女评话艺人是王秀英,师承待考,擅说《狸貓换太子》。[7]第十位女评话艺人是梅灵云,师承不详,擅说《济公传》,1947年曾在春和楼演出,其艺“不在贾彩云之下,新鲜噱头,令人笑声不绝,卖座之盛,绝非偶然”,后“嫁作商人妇”而息影书坛。⑪⑪同⑥。

三

从这些评话女艺人身上,不难发现她们有一些共同的特点:

其一,无论学艺还是演艺都要比男评话付出更多,经历更多的艰辛。以贾彩云为例。1945年,抗战胜利前夕,贾氏由朱家角转道青浦,以“粲韵”艺名献技城中丁家弄同乐书场,日夜开书,盛极一时。某天散夜场后,贾氏准备休息,忽然县前街有日本人来唤贾氏唱堂会,她唯唯诺诺答应之后,却忐忑不安、进退无主,迟迟未动身。此时有戚姓伪科长陪同贾彩云一道前往,替她说了许多好话,才“无事”而返。饱受惊吓的贾氏,此后与戚某交往日渐亲近,两人“或对酌于酒楼,时历两旬余”。至腊月底剪书时,大雪纷飞中,“见贾女戚郎,双双步出东门,搭车赴沪,转往吴门本寓度岁”。①《贾彩云因祸得情郎》,《蔷薇红》1947年第1期。然而这段感情并没有长久,或许因为戚某曾在伪政府做事,抗战胜利后受到处理的缘故,或许因为两人感情生隙,具体原因已不得而知。1948年,贾彩云在同行和书迷的见证下与弹词家凌文君结合。但是这段婚姻并没有维系太长时间。②云棲:《书坛快报》,《苏报》1948年4月1日。笔者曾就贾彩云与凌文君一事请教评话家陈卫伯,陈说:“子虚乌有,我从未听说过。我是解放前上台的,当时凌先生放单档,1951年在常(熟)与他相遇,他的夫人在旁,哪里来了个贾彩云?并且她是说大书《济公传》的,跟凌先生搭不上边的。”(陈卫伯访谈,2015年11月7日)写作本文时,凌文君之子凌子君先生正在病中,不便接受访谈,故此处存疑,留待以后进一步核实。迟至1949年1月,贾氏已经30岁,男弹词家王燕语(1902—1992)在报端发文记叙贾彩云:“敝同道中,仅见女活佛贾彩云,文武俱全,书艺出众,并无半点骄傲,性格刚强,却又菩萨心肠,虽惯走江湖,居家则井井有条,既不虚荣,又不吝啬,并无嗜好,更无下流恶习,仁义兼具,道德秉备,如此风尘英雄,书台才女,标准良妻贤母典型,至今犹待字场中(书场也),不知谁家郎君识宝,消受艳躯。封建遗毒尚存者,以为风尘中,不愿娶之,而彩云自甘独身,对于平凡男子,却也不肯彩凤随鸦,因此蹉跎年华,余代为惋惜。”③王燕语:《男弹词笔下的女评话》,《上海书坛》1949年1月1日。

女评话不但深受家庭的束缚和同道的限制,而且在人们的评价中,地位仍然是不高的。也是娥之子姚荫梅(后来成为弹词家,擅说《啼笑因缘》)晚年不无痛苦地回忆:“我母亲也是娥是评弹艺人,说的是《金台传》,当时是歧视女艺人的,称女子说书是‘妖档’。‘妖档’的儿子说书是找不到先生的。”[9]据胡天如回忆,杨莲青“暮年收华帼英为徒,并师徒合作,当时光裕社门户观点奇重,杨破坏门户,群起攻之。因光裕社一律不用女下手,女演出者均属普余社。招蜂引蝶,此破坏规矩之一。华帼英父华雄伯,乃杨莲青门徒(其实雄伯年逾乃师),再收其女为徒,无上下长幼之分,谓之乱序,其罪之二。评话素来以单档为擅长,哗众取宠,以女妖艳博取听众,败评话之清规,全社前辈告状至南京,地方厅长郭振基从中调协,勒令杨莲青大会检讨。时余亦在场,为其不胜担忧。”④胡天如:《评话点将录》,载周良:《评弹艺术》第45集,内部印刷,2012年,第245页。可见时人对女评话的看法。

其二便是她们因长期演说以男性题材为主的评话,身上或多或少具有了男性特征。李闵斌敢于冲出夫权枷锁、也是娥的喜着男装、陶帼英的坚贞不屈、贾彩云的火爆性格都是明证。仍以贾彩云为例:“虽是女子,生就心粗、胆壮、性爽、勇敢。文字方面:若非奇书,书皆阅读,粗解一二。运动方面:马上、步下、游泳、骑车以致枪剑,略能一二……曾历:枪林、弹雨、炮火、越屋、跳楼、扒树、翻山、坠马、撞车、下海、落河、走火、冒刃……再谈癖好:赌精、烟魔、酒酖、剧痴、影迷、歌瘾、书呆,因喜独乐,故不能舞。”⑤狂云:《贾彩云自传》,《苏报》1948年4月9日。贾氏身上的男子性格特征跃然纸上。此外,贾氏在经历感情困惑后,奉行独身主义,这在当时是不多见的,“既具丈夫风,以曾经沧海历尽艰难,深悉世途崎岖、人心险诈,故彼对男子咸具戒心,愿以独身终老”⑥子规:《戊子随笔》,《苏报》1948年3月16日。。个人的性格也时常反映在书台上。贾彩云说书时,向来有“大胆之誉,说男女间事,不避嫌疑,在台上指手划脚,脱口而出,且着西装裤子登台,打破一般女说书先例,使听众亦为吃惊,勇气之足,即身为须眉者,亦自叹不如”⑦《书坛胭脂薄》,《女性群像》1948年第5集。。有时男艺人都无法启口的话,贾彩云照讲不误。⑧楼外楼主:《贾彩云这张嘴》,《苏州书坛》1949年1月1日。

彭本乐曾听过贾彩云说书有过生动描述:“贾彩云演出的《济公》我听到过。她形似蒋云仙,比蒋粗黑壮实,更显武气。嗓子带有沙哑声,这是评话演员常有的。在起济公脚色时,她好像忘了自己的性别:歪着嘴巴、眼睛、鼻子和脑袋,一手执扇,一手做稽首状,毫无顾忌。说法倒是正宗的评话,是运用语言来叙述故事的,脚色不多,也难区分出不同脚色的特征,只是亮个相而已。没有外插花噱头和时政评述。无论叙说或起脚色,站的时间多,坐的时间少,满脸笑容,表情夸张。印象最深的是她口渴了不是用茶杯喝水,提起一把大茶壶,嘴对嘴吮吸起来。放下茶壶便顺手在嘴上一抹,邋里邋遢,江湖气十足。据说,女的评话演员都很粗犷。”①彭本乐访谈,2016年2月7日。

在这些女评话中,贾彩云是比较特立独行的。她虽只有小学文化,却常在报章杂志上发表文章,既有对本行业历史之追溯,又有对同道的评价。前者如她撰写的《说书人道训》,对说书行规、艺术特点等进行阐述②贾彩云:《说书人道训》,《苏报》1947年6月7日。;后者如她曾发文评价徐雪月:“谁说:‘女人是五年一世,人老珠黄就不值钱’?美国现有一位八十四岁老太婆明星叫兰脑佛慈,乃《加仑蒂旅行》主角。所以一个女人有了真正艺术,不怕老态毕露的。徐雪月始终保住客满纪录,她的艺术,慢说听客叫好,我们内家也得钦佩、心服,并不是一般徒仗应酬而得盛名,女说书中可称无出其右。”③贾彩云:《女说书群》,《力行日报》1946年11月10日。她的笔下也时常流露出对同行艺人的不屑或贬低,如形容黄静芬是“热情女郎”,“派头太小,太傲慢无礼”;再如评价当时票选出来的“弹词皇后”范雪君时说:“我们的弹词皇后,论艺术,我不敢夸张她,擅说的尽是滑稽书,不过迎合潮流罢了。但是她的天资聪敏处,很使我钦佩,能够唱出南腔北调。凭她的嗲腔十足的苏州官话,好奇的人就‘趋之若鹜’,所以才会红极一时了。”④贾彩云:《女说书群》,《力行日报》1946年11月11日。此外,她还与常熟报界“大开其笔战”⑤《贾彩云的大胆作风》,《苏报》1948年2月6日。。因此之故,贾彩云平日“人缘奇劣”⑥《书坛胭脂薄》,《女性群像》1948年第5集。。

贾彩云1949年之前的言论不外乎对同行的过分褒贬,但她的这种性格决定了她在新的社会环境中将遭遇困境和打击。1957年,苏州文化局为了加强对评弹协会的领导,组织召开了评弹艺人座谈会,贾彩云发表了一万五千言的意见书,认为自1949年以来评弹处于混乱局面,批评部分文化干部将“推陈出新”曲解为“弃旧迎新”的做法抹杀了许多优秀民族遗产。贾彩云的言论显然超出了当时的既定准则,于是被定为“右派”,从此一蹶不振,息影书坛。⑦《关于右派分子贾彩云的情况汇报》,见《苏州市委整风办贾永泰、贾彩云的右派材料》,苏州市档案馆,卷宗号:A01-012-0328。

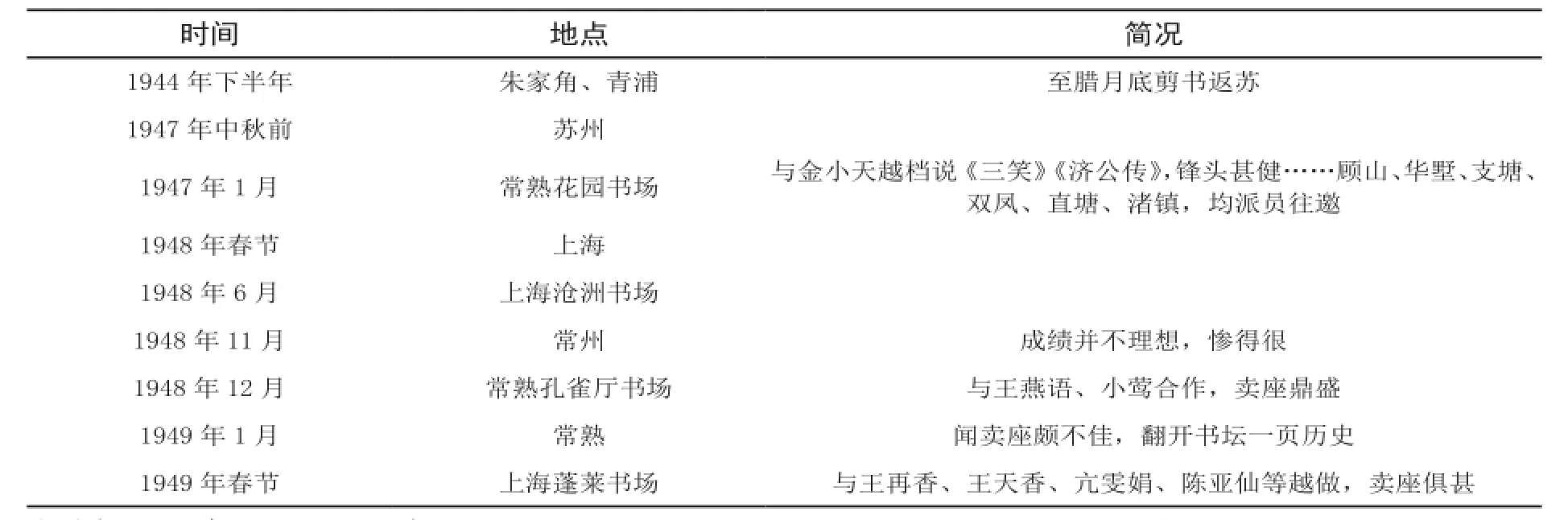

女评话除具有上述两个特点之外,与包括男评话在内的所有评弹艺人还具有一些共同特点,这是评弹固有艺术规律所决定的。比如说,在演出的场域上,女艺人同样需要“背包囊、走官塘”,行走于江浙沪的市镇码头。她们与男艺人一样,同样要经历书场的磨练,这其中有功成名就,也有生意不佳。我们从表1贾彩云跑码头的经历中,可以看出女评话的区域流动与演艺情况。

从表1我们还可以看出,贾彩云的演出区域最远到了常州,时常去常熟(这是说书人的“考场”,有着众多书场和听众,且层次都比较高)。从演出效果来看,与其他艺人一样,贾彩云得到好评的同时,也不乏卖座并不理想的时候,这就说明不管什么样的艺人,都不能永远拔得头筹,稳坐钓鱼台,如此就需要艺人不断苦练说书艺术。

综上,女评话是评话艺人中的一小部分。女性参与演剧是对传统的延续,女评话为了重新恢复这种传统,付出了比男性艺人更多的艰辛。另一方面,女评话在长期演出过程中,淡化了自己的性别,融入男性世界,这是由评话的传统造成的,因为传统评话题材均以男性为主角。

表1 1944—1949年贾彩云跑码头情况一览

[1] 姜进.诗与政治:二十世纪上海公共文化中的女子越剧[M].北京:社会科学文献出版社,2015.

[2] 先裕公所改良章程[M]//周良.苏州评弹旧闻钞(增补本).苏州:古吴轩出版社,2006:42-43.

[3] 张鸿声.书坛见闻录[M]//周良.演员口述历史及传记.苏州:古吴轩出版社,2011.

[4] 吴宗锡.评弹文化词典[M].上海:汉语大词典出版社,1996.

[5] 上海的说书业[M]//郑逸梅,徐卓呆.上海旧话.上海:上海文化出版社,1986.

[6] 陈瑞麟.书坛杂忆—女子说书[M]//周良.评弹艺术:第10集.北京:中国曲艺出版社,1989:151.

[7] 现代说书传人录[J]. 弹词画报,1941(60):2.

[8] 尤玉淇.评弹感旧录[M]//周良.评弹艺术:第13集.北京:新华出版社,1991:131.

[9] 回顾三、四十年代苏州评弹历史[M]//周良.评弹艺术:第6集.北京:中国曲艺出版社,1986:247.

(责任编辑:时 新)

Female Storytellers: The Gender Distinction Among Modern Suzhou Pinghua Performers

XIE Jun, KOU Baoyin

(Faculty of Ideological and Political Theory, Huaiyin Institute of Technology, Huaian 223003, China)

Suzhou Pinghua is a folk-art form popular in south of the Yangtze River. Since its formation in the late Ming and early Qing dynasties, the practitioners of Suzhou Pinghua have been basically male. It is partly because of the prohibition of women taking part in acting. It also has something to do with the characteristics of Suzhou Pinghua itself. As time passes by, especially in modern times, female storytellers gradually appear. However, the scale never gets large. The characters and personalities of the female storytellers have been changed to some extent, becasue they keep performing Pinghua that focuses on male themes.

female storytellers; Suzhou Pinghua; genders; Pingtan

J80

A

1008-7931(2017)01-0072-06

10.16217/j.cnki.szxbsk.2017.01.010