河西走廊农业优势特色产业选择

(河西学院 经济管理学院,甘肃 张掖 734000)

河西走廊农业优势特色产业选择

王丁宏,党婕,祁宁,曹瑾,朱甄子,贾伶,陈丹丹

(河西学院 经济管理学院,甘肃 张掖 734000)

河西走廊区域内光、热资源丰富,水资源利用效率高,土地面积大,具有发展绿洲农业的得天独厚的条件。该地区农垦历史悠久,农业产业化水平高,生产的特优农产品市场前景广阔。根据生产性、经济性、发展性原则构建的区域优势特色农产品评价指标体系,利用主成分分析方法对河西走廊二十余种主要农产品进行分析,分析结论显示,玉米制种、中草药、草食畜牧业等八种农牧产业具有生产规模、品牌、市场前景等显著优势,是本地区应着力培育和发展的区域优势特色产业。

河西走廊;特色农业;指标体系

一、河西走廊农业产业发展比较优势明显

河西走廊位于甘肃西部,泛指乌鞘岭以西,星星峡以东,祁连山与北山(马鬃山—合黎山—龙首山)之间,东西长约1 200公里,南北宽50~200公里,总面积27.6万平方公里的狭长区域。该区域依赖三条内陆河——石羊河、黑河和疏勒河,自东向西分布着三大绿洲,具有农业生产发展的水、土、光、热等优越自然条件,自古以来绿洲农业发达。新中国成立以来,河西地区是甘肃的粮仓,国家重要商品粮基地。

河西走廊农业产业发展具有明显比较优势,主要表现在以下方面。

(一)农业自然条件优越

河西走廊具有发展绿洲农业的得天独厚的条件。首先,区域内光热资源丰富,日照时间较长。全年日照可达2 550~3 500小时,且昼夜温差大(平均 15℃),有利于农作物的生长和物质积累。其次,水资源较为丰富,祁连山孕育的三大内陆河水系对发展节水高效现代农业保障水平高。武威市水资源总量为15.14亿m3,其中石羊河流域水资源总量为11.056亿m3,黄河流域水资源总量为4.084亿m3;张掖市位于黑河中游,属黑河流域东部水系,径流总量24.75亿m3,地下水资源量为1.75亿m3,水资源总量为26.50亿m3,人均占有可利用水资源量1 250 m3。金昌市年平均水资源总量为5.374亿m3,其中地表水资源量5.003亿 m3,地下水资源量0.371亿m3;酒泉市可利用水资源总量为35.163亿m3,其中地表水资源总量33.2亿m3,地下水资源总量为1.963亿m3。嘉峪关市水资源总量为2.637 4亿m3,其中地表水资源量为1.196 6亿m3,地下水资源总量为1.440 8亿m3。再次,土地面积大,土地生产效率高。区域总土地面积27.6万km2,占全省总面积的60.44%,可开发利用耕地总面积(农用地)为911.89万公顷(12 383.84万亩),其中耕地86.30万公顷(1 294.55万亩)、林地72.16万公顷(1 082.39万亩)、牧草地753.43万公顷(11 301.45万亩),分别占该区土地总面积的3.14%、2.63%和27.41%;人均面积达27.35亩。还有大片未利用土地,占到土地总面积的62.90%。仅从影响农业发展的核心土地资源——耕地的质量和数量来说,河西地区人均耕地2.86亩,低于全省3.06亩水平,但高于全国1.66亩的平均数。且河西走廊耕地灌溉率远高于甘肃其它地区,又集中连片,土地规模经营和机械化耕作、现代化经营条件优越。

(二)一批特色突出、市场广阔、产业化水平较高的绿洲农业特色产业已形成规模优势

河西走廊优势特色农业产业的形成和发展有条件、有基础、有动力、有机制。

关于“条件”,总体来说就是自然地理因素。除了前面分析的优越的适合农业发展的自然条件外,还有地理因素。因为在市场化程度越来越高的今天,河西走廊业已形成的便利化的、立体化的交通网络大大缩短了农产品与国内外大市场对接的半径,无疑为农业产业化、产品市场化提供了重要保障条件。

关于“基础”,指的是本地区农业产业化发展已经取得的重要成果以及国家产业政策支持形成的农产品生产建设。作为国家重要商品粮基地之一,河西农业发展和农业结构调整一直是国家支农政策的发力指向。开始于20世纪90年代农业产业化进程,孕育了一批农业产业化龙头企业,这些企业经历了市场化的洗礼和自身经营机制的转变,其中大部分发展成为实力雄厚的产业化龙头企业和现代新型农业经营主体。河西走廊玉米制种等产业更是国家确定的产业基地,“张掖玉米种子”已经获得国家地理标志证明商标证书。高原夏菜、设施农牧业、特色林果业等生产规模化程度发展迅速,在全国及至国际市场上份额越来越大,竞争力逐步增强。

关于“动力”,来源于两个方面,一是市场动力,二是经营主体动力。进入21世纪,特别是十八大以来,中央在发挥市场决定资源配置原则下综合施策,持续发力,一系列支农惠农政策、大规模基础设施投资与建设、农产品物流与贸易便利化政策出台等等,一方面大大缩短了生产与市场的距离,降低了物流成本和交易成本,另一方面,大市场又引导资本和资源进入农业领域,摧生出一大批农业新型经营主体。国家通过对承包地确权、积极引导土地有序流转,着力培育种养大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体。大市场-大企业-大基地的现代农业产业化模式初步形成。

关于“机制”,具体来讲就是农业弱质产业保护机制、农业资本形成机制、农业经营风险分散机制、农产品安全保证机制、农村精准扶贫机制、农业技术推广机制与现代农民培训机制等。上述机制通过国家一系列法规和政策得以建立,很大程度上保障了河西走廊以现代农业发展理念建立和壮大本地区农业优势特色产业,实现区域农业现代化。

二、河西走廊农业优势特色产业选择的原则与指标体系构建

农业优势特色产业可以定义为基于区域内优势农业资源,利用先进农业与生物技术和装备,培育和生产出产量大、品质优、效益高、市场竞争力强并具有广阔发展前景的农产品及其加工品的现代农业产业。农业优势特色产业以“特”、“强”、“优”、“名”等为基本特点。

确定一个地区农业优势特色产业应该坚持以下原则:

(一)生产性原则

能综合利用当地自然资源,产业选择具有环境适应性。既能反应优势资源综合高效利用,又能控制约束资源合理利用和保护,如水资源约束下的河西走廊农业产业选择应该是节水型的高效农业。同时,优势特色产业必须实现规模化生产,规模化生产才能有规模经济产出,也才能形成产品品牌和原产地标志。资源利用效率高,特别是土地生产率高。

(二)经济性原则

产品要有较大的国内外消费群体,市场前景好;产业链逐步延伸,形成一批全产业链农畜产品,产品附加值高;产品质量高,绿色安全,形成品牌效应;产品需求的收入富有弹性,即需求收入弹性大于1。

(三)发展性原则

产品具有重要战略意义或关系到国家粮食安全;产业技术装备先进,专用性固定资产投入大,产出扩张能力强;具有远期市场前景,产品品种与质量迎合消费结构升级趋势。

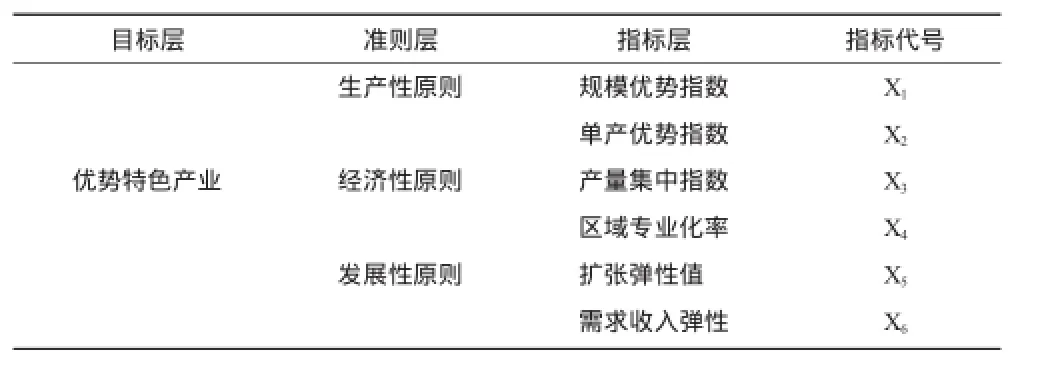

根据上述对农业优势特色产业的涵义界定和确定的原则,拟选取能体现生产性原则的规模优势指数X1和单产优势指数X2;体现经济性原则的产量集中指数X3和区域专业化率X4;体现发展性原则的扩张弹性值X5和需求收入弹性X6。

表1 河西走廊优势特色农业产业选择指标体系

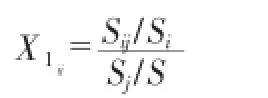

规模优势指数X1。反映一个区域某一农业产业种植端的规模状况,是该地区依据资源禀赋、市场需求进行理性产业选择的集中体现。计算公式为:

公式中,X1ij为河西走廊五市农牧产品j规模优势指数。Sij为该区农牧产品j的播种面积(畜类养殖存栏数量),Si为该地区作物播种总面积(该地区畜类养殖存栏总量),Sj为农牧产品j全国作物播种总面积(畜类养殖存栏总量),S为全国作物播种总面积(畜类养殖存栏总量)。X1大于1表明河西走廊该农牧产品具有规模优势,X1小于1表明河西走廊该农牧产品具有规模劣势。X1的值越大,规模优势越明显[1]。

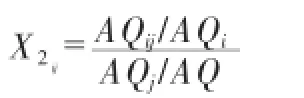

单产优势指数X2。是从要素生产率角度衡量产业产出效率优势的指标。是资源禀赋、资本投入水平和农业技术应用推广的综合体现。计算公式为:

公式中,X2ij为河西走廊五市农牧产品j单产优势指数。AQij为该区农牧产品j的单产(该畜类人均养殖存栏数量),AQi为该区农牧产品平均单产,AQj为农牧产品 j的全国单产,AQ为农牧产品的全国平均单产。X2大于1表明河西走廊该农牧产品具有单产优势,X2小于1表明河西走廊该农牧产品具有单产劣势。X2的值越大,单产优势越明显[2]。

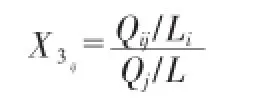

产量集中指数X3。反映产业集中度和区域专业化程度的指标。是资源禀赋、产业发展基础、产业化水平的重要体现。计算公式为:

公式中,X3ij为河西走廊五市农牧产品j产量集中指数,Qij为该区域农牧产品j产量(畜类养殖存栏数量),Li为该地区农村人口,Qj全国农牧产品j产量(畜类养殖存栏数量),L为全国农村人口。X3大于1,说明该农牧产品生产比较集中,该地区生产农牧产品j的专业化水平高,X3小于1说明该地区生产农牧产品j的专业化较低。

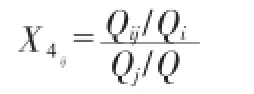

区域专业化率X4。综合反映区域产业专业化程度、资源禀赋和特色优势产业。计算公式为:

公式中,X4ij为河西走廊五市农牧产品j区域专业化率。Qij为该区域农牧产品j产量(畜类养殖存栏数量),Qi为河西走廊五市农牧产品总产量(畜类养殖存栏数量),Qj为全国农牧产品j总量,Q为全国农牧产品总量。X4大于1,说明该农牧产品生产在本地区显示专业化比较优势,X4小于1说明该农牧产品生产在本地区没有专业化比较优势。

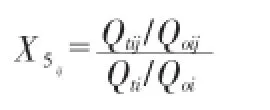

扩张弹性值X5。衡量产业规模变化的重要动态指标,是产业规模能否随着市场需求扩大而扩张的能力体现,反映了产业的发展潜力和能力。计算公式为:

公式中X5ij为河西走廊五市农牧产品 j扩张弹性值。Qtij为河西走廊五市农牧产品 j本期产量,Qoij为河西走廊五市农牧产品j基期产量,Qti为河西走廊五市农牧产品本期总产量,Qoi为河西走廊五市农牧产品基期总产量。X5大于1,说明该农牧产品生产规模呈扩张趋势,X5小于1说明该农牧产品生产在本地区呈萎缩趋势。

产品需求收入弹性系数X6。是衡量该产品市场需求潜力和发展前景的重要指标,综合反映了该产品是否随人们收入水平提高和消费结构升级的适应性。计算公式为:

公式中X6ij为产品需求收入弹性系数。ΔQi为河西走廊五市农牧产品需求量的增加量,一般用扣除物价因素后的产值增加量求得,Qi为基期产品需求量,相当于基期产值;ΔYj为全国居民平均收入增加量,计算时也需要扣除物价因素,Yj为全国基期居民平均收入。需求收入弹性系数大于1,说明该产业产品的社会“需求收入弹性大”;反之,说明该产业产品的社会“需求收入弹性小”[3]。

三、基于主成分分析法的河西走廊农业优势特色产业选择

(一)主成分分析方法基本原理

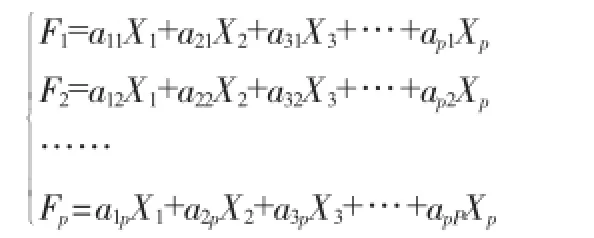

主成分分析方法是一种通过降维来简化数据结构,把多个变量化为少数几个综合变量,而这几个综合变量可以反映原来多个变量的大部分信息的方法。主成分分析的关键就是要用较少的综合变量来代替原来较多的变量,同时为了使这些综合变量不重叠,要求这些综合变量之间互不相关。因此,主成分分析的数学模型为:

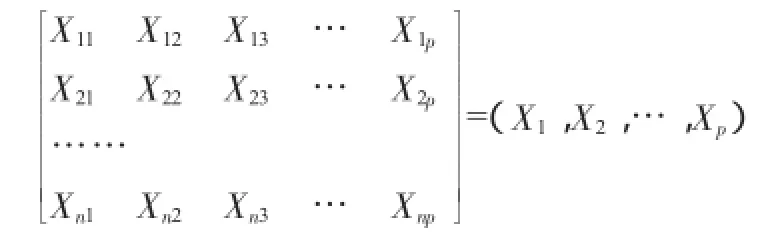

设有N个样品,每个样品观测P个变量:X1,X2,X3,…,Xp。

得到原始数据资料阵:

我们定义其主成分为:

(二)河西走廊农业优势特色产业的评价分析

根据优势产业选择标准、分析指标体系和统计方法,结合河西走廊农牧业发展实际,本文选择农业和畜牧业两大类共计22种农作物(畜产品)为研究对象,对河西走廊农业优势特色产业进行遴选。

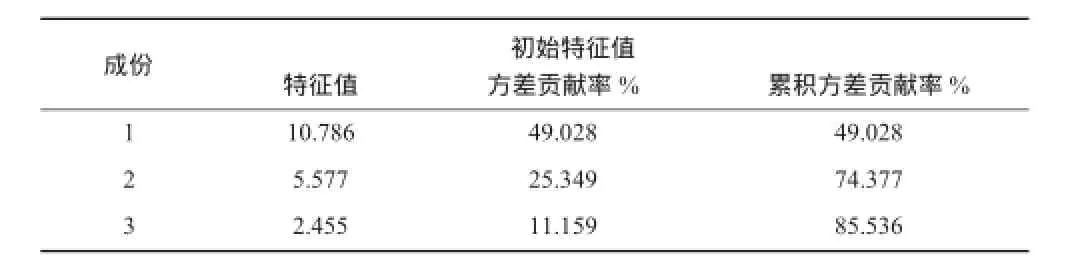

从表2中可以看出,第一个主成分方差占所有主成分方差的49.028%、第二个占25.349%、第三个占11.159%,前三个主成分的累计贡献率达到 85.536%,已经超过85%,因此根据主成分分析中提取主成分的原则,选取前三个主成分完全可以代表22个指标,表明这三个主成分综合起来可以全面的反映河西走廊农业优势特色产业的综合水平。

表2 农业优势特色产业评价的方差分解图

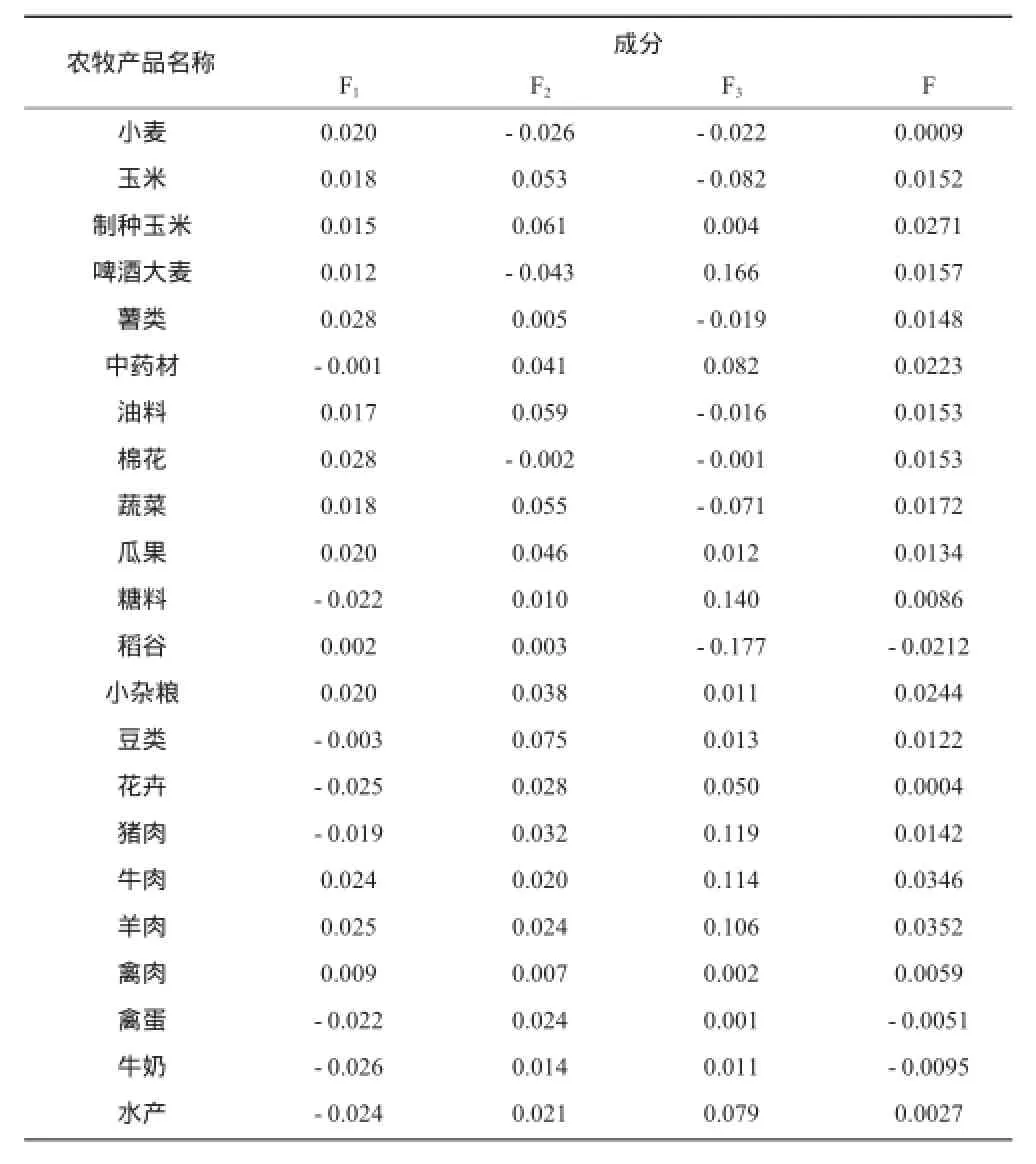

基于农作物和畜牧产品两大类产业特色优势指数的实证分析可以得出,从农作物看,河西走廊15种农作物的因子综合得分的平均值为0.012 8,其中制种玉米排序第一,综合得分最高为0.027 1,优势主要体现在规模优势指数、产量集中指数和区域专业化率三个指标上。从畜产品看,河西走廊7种畜产品的因子综合得分的平均值为0.014,其中羊肉排序第一,综合得分最高为0.035 2,牛肉次之(0.034 6)相差不大。优势主要体现在规模优势指数和单产优势指数两个指标上。

基于22种农畜产品特色优势指数的实证分析,在对河西走廊22种农作物(畜产品)六个指标计算结果数据标准化的基础上,因子分析KMO检验值为0.853,表示变量间相关性比较强,适合做因子分析,Bartlett球形检验Sig为0.000,表示相关系数矩阵不存在单位阵,变量之间具有相关性,适合做因子分析。变量共同度非常高,变量中的大部分信息均能够被因子提取,证明因子分析的结果是有效的。因子分析得到初始特征值大于1的共3个主成分因子,方差的累计贡献率达到85.536%,表明有三个主成分综合起来可以全面的反映河西走廊农业优势特色产业的综合水平。

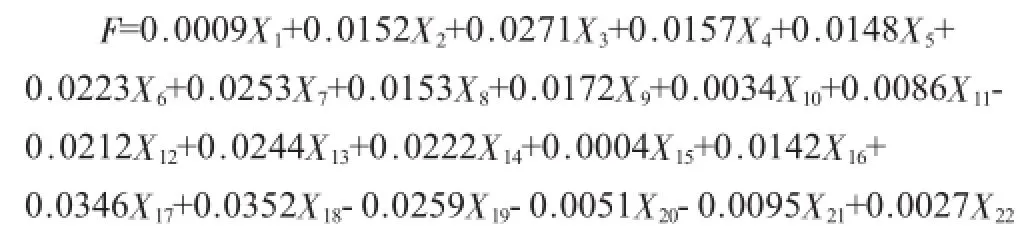

根据相关系数矩阵得到的公式:

从表2可以看出,第一主成分的方差贡献率达到49.028%,结合表3我们可以看出第一主成分与小麦、玉米、棉花、蔬菜、小杂粮、牛肉、羊肉等指标的相关程度很高。

表3 农业优势特色产业评价的相关系数矩阵

根据表3的22种农畜(牧)产品综合得分排序看,农作物中制种玉米排序为第一,综合得分最高(0.027 1)。其次为小杂粮(0.024 4)。畜牧产品中,羊肉排序为第一,综合得分最高(0.035 2)。其次为牛肉(0.034 6)和禽肉(0.025 9)。综合得分位于前10位的农畜(牧)产品中,经济作物有3种即制种玉米、中药材、啤酒大麦,粮食作物有小杂粮1种,畜牧产品有2种即羊肉、牛肉,蔬果类有2种即蔬菜和瓜果。

四、研究结论

基于自然地理条件、产业基础和比较利益选择,河西走廊这一西北内陆独特而富有魅力的区域,在农业现代化、产业化、市场化的大潮中必须要做出自己的优势产业选择。实证分析、产业发展实践和基于对未来发展趋势的理性判断,河西走廊绿洲农业发展中已呈现出八大农业优势特色产业。

1.玉米制种。玉米在国家粮食品类中具有战略意义,玉米制种也是关乎国家粮食安全的战略性产业,是国家重点扶持的产业之一。河西走廊中部的张掖获批为国家级玉米制种基地,被誉为“天然玉米种子生产王国”,“张掖玉米种子”获得了全国唯一的农作物种子地理标志证明商标证书。该市年产优质杂交玉米种子4.5亿公斤以上,占全国大田玉米年用种量的40%以上,能满足我国近2亿亩大田玉米生产用种,现已成为全国最大的杂交玉米种子繁育基地。

2.草食畜牧业。河西走廊现有各类天然草原983.52万hm2,可利用草原871.69万hm2,占甘肃省草原可利用面积的51%。加上在本地区发达的农作物种植业所产出的大量作物桔杆基础上的饲草加工业,采用“轮牧+补饲”的养殖模式,走规模化养殖、标准化生产、品牌化经营的产业化发展道路,河西走廊的年肉牛、肉羊存栏量分别达到1 500万只和500万头以上,是我国北方草食畜牧业主要发展地区。

3.设施蔬菜与高原夏菜。河西走廊土地面积广阔,灌溉条件好,日照充足,温差大,是甘肃高品质蔬菜的重要生产基地。本地区蔬菜生产主要是以日光温室为代表的设施蔬菜以及露地高原夏菜,目前本区域设施蔬菜的种植面积达到80多万亩,高原夏菜种植面积达到100多万亩,年产优质蔬菜300多万吨,是我国西菜东运的重要基地。

4.马铃薯种植与加工。河西走廊沿祁连山冷凉地区具有生产马铃薯的优越气候条件,是甘肃继定西之后的又一个“中国马铃薯之乡”。本地区马铃薯产业化发展迅速,现已形成超过100万亩种植、加工和精深加工的马铃薯产业链,大部分产品远销国际市场。

5.中草药种植。河西走廊是我国中草药的重要产区之一,主要中药材品种有枸杞、肉苁蓉、锁阳、麻黄草、甘草、板蓝根等十多种,种植面积近50万亩。是本地区又一个年产值过亿元的富民产业。国家中药材发展规划中把河西列为荒漠药材资源保护抚育生产基地,抚育发展肉苁蓉、锁阳、麻黄草等荒漠药材。

6.葡萄种植与葡萄酒生产。河西走廊是全国酿酒葡萄的主产区之一,目前,酿酒葡萄种植面积达到40多万亩,位居全国第四位;葡萄酒生产及配套企业13家,产能达到15万吨;市场遍及全国31个省区市和日本、韩国、马来西亚等国家及香港、台湾等地区。河西走廊葡萄酒成为国家地理标志保护产品,丝路重镇武威被中国食品工业协会命名为全国唯一的“中国葡萄酒城”,莫高、紫轩、威龙等为代表的有机葡萄酒以优良的品质深受消费者的喜爱。

7.优质瓜果业。河西走廊邻近青藏高原,属高原山地气候,日照充足,昼夜温差大,具有生产优质瓜果的独特气候条件。酒泉瓜州就因瓜而得名,瓜州和民勤是中国白兰瓜生产基地、敦煌是西北最大的鲜食葡萄基地。河西走廊还盛产西瓜、梨、杏、枣、李、苹果等优质水果。优质瓜果产业化水平不断提高,瓜果产业链延伸和提升附加值的空间很大。

8.小杂粮种植与加工。河西走廊是我国西北内陆著名的灌溉农业区。它是西北地区最主要的商品粮基地和经济作物集中产区。随着我国农业生产格局的演变和我国农产品在国际贸易中比较优势的变化,河西走廊由原来的商品粮基地逐渐发展为以经济作物为主。适应居民消费水平提高和消费结构变化,发挥区域气候等自然资源优势,错位发展,扩大大麦、糜子、谷子、高粱以及青稞、黑麦、荞麦、蚕豆、豌豆等小杂粮的种植与加工,涌现出了一批知名品牌和成长性良好的龙头企业。张掖市花寨种植小米专业合作社的“金花寨”品牌入选“中国50佳合作社产品品牌”,2012年荣获中国绿色食品畅销产品奖,2013—2015年连续三届荣获中国国际有机食品博览会金奖。

[1]钱力,管新帅,2012.农业优势产业选择与少数民族地区发展——以甘肃省民族地区为例[J].农业技术经济(3):104-105.

[2]杨忠娜,唐继军,2014.南疆地区农业优势产业的评价与选择[J].塔里木大学学报(1):78-79.

[3]李金叶,2005.新疆农业特色产业选择研究[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版)(5):20-21.

(责任编辑:D 校对:T)

F327.42

A

1004-2768(2017)01-0051-05

2016-11-16

国家社科基金资助项目“河西走廊绿洲农业特色产业发展研究”(15BJY097)

王丁宏(1966-),男,甘肃静宁人,河西学院经济管理学院教授,研究方向:区域经济、农业经济;党婕(1985-),女,河西学院经济管理学院讲师,研究方向:区域经济学;祁宁(1987-),男,河西学院经济管理学院讲师,研究方向:企业管理;曹瑾(1981-),女,河西学院经济管理学院讲师,研究方向:产业经济学;朱甄子(1988-),女,河西学院经济管理学院讲师,研究方向:金融学;贾伶(1988-),女,河西学院经济管理学院助教,研究方向:金融学;陈丹丹(1984-),女,河西学院经济管理学院讲师,研究方向:计量经济学。