《诗经》所见河洛地域婚恋诗的地域因缘及情感书写传统

冯 源

(河南工程学院 人文社科学院,河南 郑州 451191)

《诗经》所见河洛地域婚恋诗的地域因缘及情感书写传统

冯 源

(河南工程学院 人文社科学院,河南 郑州 451191)

《诗经》所见河洛地域数量众多的婚恋诗,其产生和流传得益于河洛的地域因缘及情感书写传统。其中,河洛地域的自然地理环境、经济环境和社会文化环境等因素,在一定程度上催生了诸多的婚恋诗;而在《诗经》的结集过程中,婚恋诗依次得到周王室及儒家鼻祖孔子的认可,从而使河洛地域的情感书写传统得以确立,从根本上保证了河洛地域婚恋诗在后世的流传。

《诗经》;河洛地域;婚恋诗;地域因缘;情感书写

《诗经·国风》中隶属河洛地域的婚恋诗约有51首,占全部《国风》婚恋诗的71﹪左右①参见冯源《〈诗经·国风〉中婚恋诗在河洛地域的分布情况考略》,《河南工程学院学报(社会科学版)》,2015年第4期。,这些婚恋诗是对先秦河洛地域先民崇情之风最形象、生动的记载。为什么河洛地域能够产生如此之多的婚恋诗,其情感书写传统又是如何确立的?学界对此问题的探讨较为薄弱,因此,本文拟着力探讨《诗经》所见河洛地域婚恋诗的地域因缘及情感书写传统的确立因素,以期对学界的研究有所资鉴。

一、《诗经》所见河洛地域婚恋诗的地域因缘

《汉书·地理志》云:“凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风;好恶取舍,动静亡常,随君上之情欲,故谓之俗。”[1](P1640)在此,班固将风俗的形成系之于两个方面:其一,地域之水土风气,是其自然因素;其二,政治上居上位者的影响,是其社会因素。风诗的产生与此两种因素密切相关,《诗经》所见河洛地域的崇情之风,亦深深植根于河洛地域的自然地理及社会文化土壤之中。

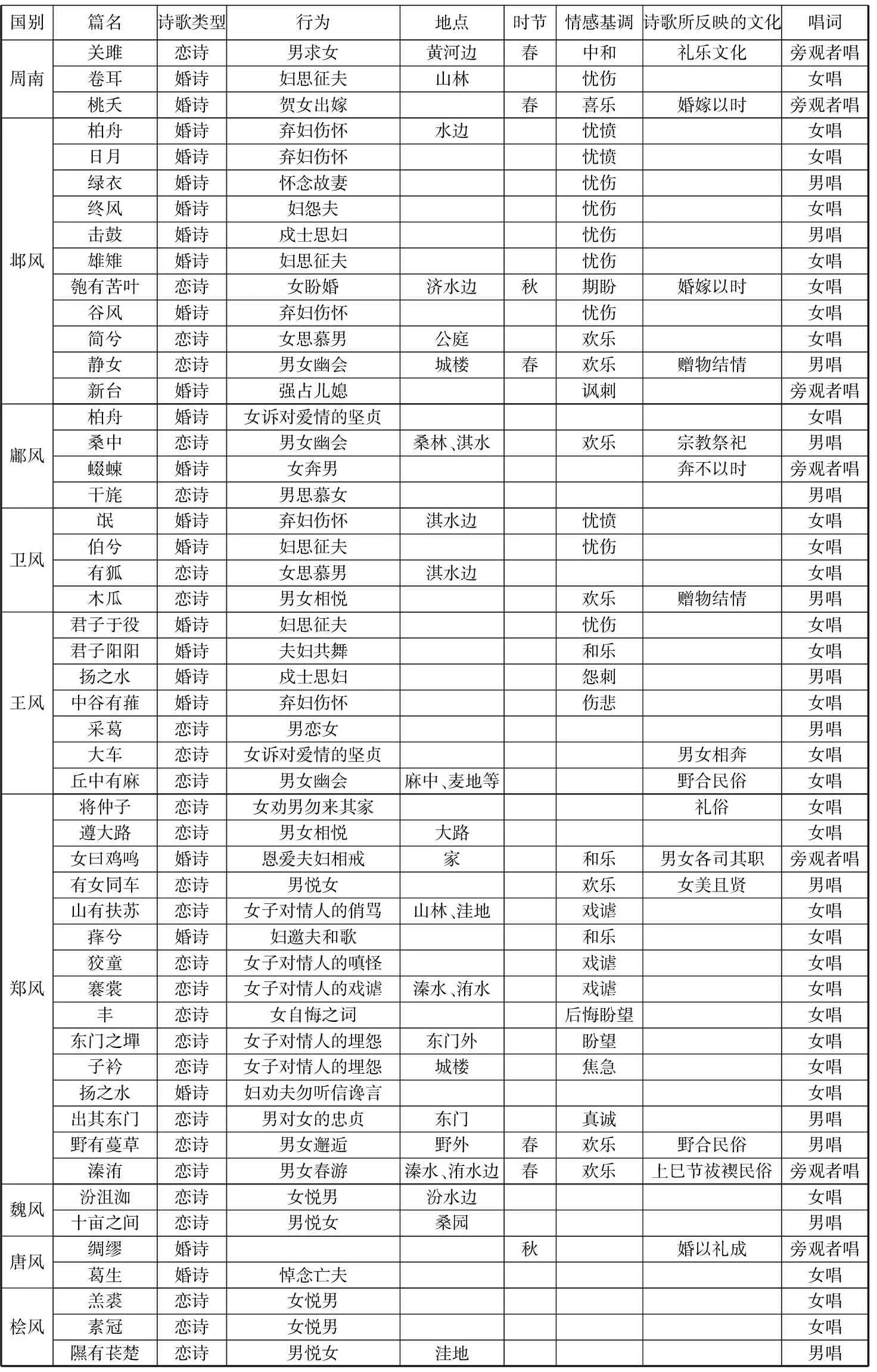

为方便讨论,现将隶属河洛地域的婚恋诗概况以表格形式呈现如下:

依据以上所做的统计,兹从自然地理环境、经济环境和社会文化环境三方面来探讨河洛地域婚恋诗的地域因缘:

(一)自然地理环境

由上表可以看出,诗歌发生的自然地理环境以水边居多,其中,《周南·关雎》在黄河之滨,《邶风·匏有苦叶》在济水之滨,《郑风·褰裳》、《郑风·溱洧》发生在溱、洧水滨,《邶风·柏舟》以水起兴,《魏风·汾沮洳》以汾水起兴,《鄘风·桑中》涉及淇水,《卫风·氓》、《卫风·有狐》亦与淇水有关;其次是野外、山林等处,如《周南·卷耳》,女主人设想征夫于山林之中的困顿而起思夫之情,《鄘风·桑中》中男女幽会于桑林,《王风·丘中有麻》为女子与心上人在麻中、麦地等处野合,《郑风·山有扶苏》中女子以山林、洼地植物起兴、对情人俏骂,《郑风·野有蔓草》中男女主人公于野外幽会,《桧风·隰有苌楚》中男主人公以洼地苌楚起兴,等等。

国别篇名诗歌类型行为地点时节情感基调诗歌所反映的文化唱词周南关雎恋诗男求女黄河边春中和礼乐文化旁观者唱卷耳婚诗妇思征夫山林忧伤女唱桃夭婚诗贺女出嫁春喜乐婚嫁以时旁观者唱邶风柏舟婚诗弃妇伤怀水边忧愤女唱日月婚诗弃妇伤怀忧愤女唱绿衣婚诗怀念故妻忧伤男唱终风婚诗妇怨夫忧伤女唱击鼓婚诗戍士思妇忧伤男唱雄雉婚诗妇思征夫忧伤女唱匏有苦叶恋诗女盼婚济水边秋期盼婚嫁以时女唱谷风婚诗弃妇伤怀忧伤女唱简兮恋诗女思慕男公庭欢乐女唱静女恋诗男女幽会城楼春欢乐赠物结情男唱新台婚诗强占儿媳讽刺旁观者唱鄘风柏舟婚诗女诉对爱情的坚贞女唱桑中恋诗男女幽会桑林、淇水欢乐宗教祭祀男唱蝃蝀婚诗女奔男奔不以时旁观者唱干旄恋诗男思慕女男唱卫风氓婚诗弃妇伤怀淇水边忧愤女唱伯兮婚诗妇思征夫忧伤女唱有狐恋诗女思慕男淇水边女唱木瓜恋诗男女相悦欢乐赠物结情男唱王风君子于役婚诗妇思征夫忧伤女唱君子阳阳婚诗夫妇共舞和乐女唱扬之水婚诗戍士思妇怨刺男唱中谷有蓷婚诗弃妇伤怀伤悲女唱采葛恋诗男恋女男唱大车恋诗女诉对爱情的坚贞男女相奔女唱丘中有麻恋诗男女幽会麻中、麦地等野合民俗女唱郑风将仲子恋诗女劝男勿来其家礼俗女唱遵大路恋诗男女相悦大路女唱女曰鸡鸣婚诗恩爱夫妇相戒家和乐男女各司其职旁观者唱有女同车恋诗男悦女欢乐女美且贤男唱山有扶苏恋诗女子对情人的俏骂山林、洼地戏谑女唱萚兮婚诗妇邀夫和歌和乐女唱狡童恋诗女子对情人的嗔怪戏谑女唱褰裳恋诗女子对情人的戏谑溱水、洧水戏谑女唱丰恋诗女自悔之词后悔盼望女唱东门之墠恋诗女子对情人的埋怨东门外盼望女唱子衿恋诗女子对情人的埋怨城楼焦急女唱扬之水婚诗妇劝夫勿听信谗言女唱出其东门恋诗男对女的忠贞东门真诚男唱野有蔓草恋诗男女邂逅野外春欢乐野合民俗男唱溱洧恋诗男女春游溱水、洧水边春欢乐上巳节祓褉民俗旁观者唱魏风汾沮洳恋诗女悦男汾水边女唱十亩之间恋诗男悦女桑园男唱唐风绸缪婚诗秋婚以礼成旁观者唱葛生婚诗悼念亡夫女唱桧风羔裘恋诗女悦男女唱素冠恋诗女悦男女唱隰有苌楚恋诗男悦女洼地男唱

在上古农业社会,水滨、山林处与先民们的生产、生活密切相关。从诗歌描述的季节来看,多集中在春秋两季,尤以春季居多,反映出河洛地域农业社会的耕作规律及先民们户外活动的特点;同时,水滨、山林处是先民们祭祀祖先、休闲娱乐之地,亦是滋生爱情之地,诚如闻一多先生所指出的:“古代作为男女幽会之所的高禖,其所在地,必依山傍水,因为那是行秘密之事的地方”[2]。

《鄘风·桑中》即融合了桑林与淇水等元素:

爰采唐矣,沬之乡矣。云谁之思?美孟姜矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。

爰采麦矣,沬之北矣。云谁之思?美孟弋矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。

爰采葑矣,沬之东矣。云谁之思?美孟鄘矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇水之上矣。

这首诗诗旨关乎男女相奔,是古今解《诗》者近乎一致的看法。而对于此诗产生的背景,古今注家则有截然不同的观点。《诗序》云:“桑中,刺奔也。卫之公室淫乱,男女相奔,至于士族在位相窃妻妾,期于幽远。政散民流而不可止。”[3](P663)《诗集传》承其旨:“卫俗淫乱,世族在位,相窃妻妾。故此人自言将采唐于沬,而与其所思之人相期会迎送如此也。”[4](P30)诗中男女相期会迎送之地为“桑中”与“上宫”,马瑞辰释云:“‘要我乎上宫’,《传》:‘桑中、上宫,所期之地。’《笺》:‘与期于桑中,而要见我于上宫。’瑞辰按:以《笺》说推之,桑中为地名,则上宫宜为室名。‘孟子之滕,馆于上宫’,赵岐《章句》曰:‘上宫,楼也。’古者宫、室通称,此上宫亦即楼耳。”[5]马氏指出“桑中”为地名,“上宫”为室名,虽对其具体所指语焉不详,但较《传》、《笺》有了一些拓展。今人孙作云先生则以为此诗是卫地举行桑林之社祭祀时男女幽会的欢歌,“桑中”与“上宫”有着具体所指:“这‘桑中’我以为即卫地的‘桑林之社’。卫国为殷故地,而且是殷的王畿,殷社曰‘桑林’,相传汤祷雨于‘桑林之社’。……‘社’为地神之祀,但后来也变成聚会男女的所在,与高禖的祭祀相混。……桑林之社也是男女聚会的地方。……‘上宫’,我以为即指‘社’或高禖庙,古人谓庙亦曰‘宫’。‘桑中’、‘上宫’既是‘桑林之社’,那么这首诗的背景,就是在举行桑林之社的祭祀时唱的。至于淇水,也就是他们在举行这种祭祀时所祓褉洗涤的水。”[6]在此,孙作云先生将《鄘风·桑中》与祭祀高禖联系起来,其地有桑林、淇水,亦可谓依山傍水,正是男女幽会的好地方,与闻一多先生所论相合。

班固在《汉书·地理志》中进一步论证了河洛地域自然地理环境对风土人情的影响。论及郑国风俗:

虽然施工现场有了建筑安全管理标准化体系的约束,但是很多时候因为建筑工程施工现场的事情繁杂和施工进度影响,没有严格按照规定的奖惩机制执行,让很多施工人员存在了侥幸心理,没有严格按照标准来约束自己。奖惩制度的不完善、不执行,往往让奖惩制度成了摆设,给安全管理体系带来了难题。

土狭而险,山居谷汲,男女亟聚会,故其俗淫。《郑诗》曰:“出其东门,有女如云”。又曰:“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑兮。”“恂吁且乐,惟士与女,伊其相谑。”此其风也。[1](P1652)

论及卫地风俗:

卫地有桑间濮上之阻,男女亦亟聚会,声色生焉。故俗称郑卫之音。[1](P1665)

论及魏地、唐地风俗:

河东土地平易,有盐铁之饶,本唐尧所居,《诗·风》唐、魏之国也。……其民有先王遗教,君子深思,小人俭陋。故《唐诗·蟋蟀》、《山枢》、《葛生》之篇曰:“今我不乐,日月其迈”;“宛其死矣,它人是媮”;“百岁之后,归于其居”。皆思奢俭之中,念死生之虑。吴札闻《唐》之歌,曰:“思深哉!其有陶唐氏之遗民乎?”[1](P1648-1649)

班固所论可谓深中肯綮,河洛地域的自然地理环境,是形成崇情之风的重要条件。河洛地域多水、多山的自然地理环境,奇妙地把宗教祭祀与男女幽会等婚恋习俗联结在一起。

(二)经济环境

河洛地处中原腹地,四通八达,财物辐辏,此亦为言情诗作盛行的一个诱因。清人魏源《诗古微》对郑、卫之风“善言情”的论述,即着眼于此:

三河为天下之都会,卫都河内,郑都河南, 故齐晋图伯争曹卫,晋楚图伯争宋郑,战国纵横争韩魏。曹灭于宋,郑灭于韩,卫河北故墟入赵,河内故墟入魏。皆异名同实:据天下之中,河山之会,商旅之所走集也。商旅集则财货盛,财货盛则声色辏……春秋之郑卫,亦犹后世之吴越,人物美秀而文,文采风流,照映诸国。……春秋时郑岁岁受兵,卒能以辞命自全于晋楚。广谷大川异气,民生其间,刚柔异俗,不兢于武者每娴于文,宜郑卫之诗,亹亹斐斐,皆善言情,岂尽风教使然哉?[7]

郑卫之地交通便利,商业发达,城市成为声色聚集之处。除了水边、山林之处,河洛婚恋诗所涉及的一个重要场所即是城门,从诗中看,城门处是青年男女理想的幽会之所。如《邶风·静女》篇,描摹青年男女在城楼约会的场景;《郑风·东门之墠》篇,叙写女子于东门处对情人的埋怨;《郑风·子衿》篇,勾勒男女于城楼相约的画面;《郑风·出其东门》篇,则为男子于东门处抒发对女子的忠贞之情,等等。诚如宋儒王质所云:“‘出其东门’、‘东门之墠’者,皆言东门,盖其国都凑集冶乐之地。”[8]城门处所体现的婚恋习俗与水滨、山林之处相仿。

(三)社会文化环境

河洛地域婚恋诗的特征,除了受其自然地理环境、经济环境的影响外,社会文化环境亦是不可忽略的重要一环。《左传》中载有吴国公子季札对河洛地域不同《国风》的评价:

吴公子札来聘,……请观于周乐。使工为之歌《周南》、《召南》,曰:“美哉!始基之矣,犹未也,然勤而不怨矣。”为之歌《邶》、《鄘》、《卫》,曰:“美哉渊乎!忧而不困者也。吾闻卫康叔、武公之德如是,是其《卫风》乎?”为之歌《王》,曰:“美哉!思而不惧,其周之东乎!”为之歌《郑》,曰:“美哉!其细已甚,民弗堪也,是其先亡乎!”……为之歌《魏》,曰:“美哉,沨沨乎!大而婉,险而易行,以德辅此,则明主也。”为之歌《唐》,曰:“思深哉!其有陶唐氏之遗民乎!不然,何忧之远也?非令德之后,谁能若是?”……为之歌《小雅》,曰:“美哉!思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?犹有先王之遗民焉。”[9]

由季札的评语来看,其对《国风》的评判视角主要为礼乐、道德,尤其强调政治人物的德行、教化对当地风俗的引导作用。其中,《周南》为周之教化的始基之地,其民勤劳而不怨恨;《邶》、《鄘》、《卫》为商之旧地,其民忧虑而不困窘;《王风》为东周京畿洛阳一带,其民有忧思而不恐惧;《郑风》乐声过于细碎,为百姓不堪重负之表征;《魏风》乐声宛转悠扬,为中庸之声,有明主之兆;《唐风》乐声则包蕴思虑深远之德。

河洛地域婚恋诗的总体特征为崇情,但不同的诸侯国,其情感特征又有不尽一致之处。如《周南》、《王风》多崇尚雅正之情,《郑风》、《卫风》则多表现为热烈、浪漫之情,而《唐风》,尤其《唐风·葛生》篇,可谓中国诗坛的首篇悼亡诗,“葛生蒙楚,蔹蔓于野。予美亡此,谁与独处?”包含着妻子对生命流逝的无限深思与伤悲,“思深”之誉,确非虚名。这些差别,均当与各国的政治文化环境有关。即以郑、卫之风来看,在地域上同属殷商故地,其原本的殷商文化基础是相同的,故而郑、卫诗篇中婚恋诗尤多,表现出一致的对情感的崇尚。然细加甄别,两地婚恋诗的相异之处亦很明显。此点,朱老夫子在《诗集传》中早有指出:

郑卫之乐,皆为淫声,然以诗考之,卫诗三十有九,而淫奔之诗才四之一;郑诗二十有一,而淫奔之诗已不翅七之五。卫犹为男悦女之词,而郑皆为女惑男之语。卫人犹多刺讥惩创之意,而郑人几于荡然无复羞愧悔悟之萌。是则郑声之淫,有甚于卫矣。[4](P56)

且不论朱熹的卫道士立场,仅就其所指出的郑卫之风的差异来看,确有客观之处,其原因就在于两地社会文化环境的不同。

首先来看卫地。在今本《诗经》中,邶、鄘、卫三风诗的排序仅次于“二南”,位居“变风”之首,昭示着其在《诗经》编选体系中被优先收录的次序。为什么邶、鄘、卫三风诗的收录时间会早于其他十国风呢?或许可从上文提到的季札观乐的评价中获取线索:“为之歌《邶》、《鄘》、《卫》,曰:‘美哉渊乎!忧而不困者也。吾闻卫康叔、武公之德如是,是其《卫风》乎!’”季札在此提到了卫康叔与卫武公。卫康叔为周公平息管、蔡之乱后卫地的第一任统治者,“能和集其民,民大说。”卫武公为卫康叔的后人,即位后,“修康叔之政, 百姓和集。四十二年, 犬戎杀周幽王, 武公将兵往佐周平戎, 甚有功, 周平王命武公为公。”[10](P1590-1591)卫武公因勤修德政,有“睿圣武公”之誉,《国语·楚语上》有详细记载:

昔卫武公年数九十有五矣, 犹箴儆于国, 曰:“自卿以下至于师长士, 苟在朝者, 无谓我老耄而舍我,必恭恪于朝,朝夕以交戒我,闻一二之言,必诵志而纳之,以训导我。”在舆有旅贲之规,位宁有官师之典,倚几有诵训之谏,居寝有亵御之箴,临事有瞽史之导,宴居有师工之诵。史不失书,矇不失诵,以训御之。于是乎作《懿》诗以自儆也。及其殁也,谓之睿圣武公。[11](P500-502)

应该说,正是有了卫康叔、卫武公的文治武功,邶、鄘、卫诗才会被当作施教的典范较早地收录进《诗经》当中。也正是基于他们在卫地持续实施的政治教化,其风诗较郑地有了不同的特点,有了朱熹所谓的“刺讥惩创之意”,此点尤为儒家所珍视。

再来看郑地。据上表,与“三卫”诗相比,《郑风》的特点非常突出。首先,从唱词的设计来考察,“三卫”诗中女唱的有11篇,男唱的有6篇,旁观者唱的有2篇,女方视角唱词占婚恋诗的58﹪;而《郑风》中女唱的有10篇,男唱的有3篇,旁观者唱的有2篇,女方视角唱词占婚恋诗的67﹪。接下来考察诗歌的情感基调,“三卫”诗中多忧愤、怨刺之作,其中弃妇伤怀诗就有4篇之多;旁观者唱的2篇中,一为《邶风·新台》,讽刺卫宣公筑新台强娶儿媳,另一篇为《鄘风·蝃蝀》,讽刺男女相奔,情感基调忧愤。而《郑风》15篇中,其情感基调基本上以欢乐、戏谑为主,几无忧伤之情感;且在旁观者唱的2篇中,《女曰鸡鸣》是歌颂恩爱夫妇的和美生活,《溱洧》是吟唱上巳节男女祓褉相会的热闹场景,看得出,诗人是以欣赏而非批判的视角在吟唱。最后考察诗歌的情感类型,“三卫”婚恋诗共19篇,其中婚诗为12篇,恋诗为7篇;《郑风》婚恋诗共15篇,其中婚诗仅3篇,恋诗多达12篇之多。由这些考察数据可以看出:其一,“三卫”诗与《郑风》相比,较多受到周礼的影响,这从诗歌的题材、歌唱者所持的视角皆可看得出来。当然,郑地并非不受周礼影响,如《郑风·将仲子》中女子对仲子的呼求:“将仲子兮,无踰我里,无折我树杞,岂敢爱之?畏我父母。仲可怀也,父母之言,亦可畏也。”此诗反映出情与礼的纠葛——商周文化的碰撞与交融。但总体来看,郑地并无卫康叔、卫康公那样的人物,与卫地相比,民风还是自由、宽松得多。其二,郑地女子与卫地女子相比,个性更鲜明、张扬,自由、多情,敢于追求热烈、浪漫的爱情,善调笑、戏谑,且在情感生活中总是居于主导地位,即朱熹所谓的“女惑男之语”多,此种情况可视为对殷商旧俗的遵循。由殷商的历史来看,妇女地位一直很高,备遭批判的商纣王的“唯妇言是用”,实则为殷商习俗的反映。周代则明确反对此种文化,周武王在《尚书·牧誓》中明确提出“牝鸡无晨;牝鸡之晨,惟家之索。”[12]即母鸡如果早上打鸣,则家将败亡。话语中包含着对殷商妇女崇高地位的批判。尽管如此,从《郑风》来看,郑地还是较多地因袭着殷商旧习。《国语·郑语》云“谢、郏之间, 其冢君侈骄, 其民怠沓其君, 而未及周德”[11](P469),记载的是西周后期的情况。谢、郏之间,所指即为郑地的腹心地带,表明郑地较少受到周代礼教的束缚,折射出郑地社会文化环境对婚恋诗特征的制约和影响。

二、《诗经》所见河洛地域婚恋诗的情感书写传统

《诗经》中河洛地域婚恋诗的数量,代表着河洛地域先民对情感书写的注重,而由《诗经》的结集过程,则能多层次地透视出河洛地域情感书写传统的确立过程。

关于《诗经》的结集过程,郑玄最早提出“二度编辑说”,第一次所编辑者为“正经”,包括《周颂》全部、《大雅》十八篇(《文王》到《卷阿》)、《小雅》十六篇(从《鹿鸣》到《菁菁者莪》)、《风》诗中的《周南》和《召南》,时间为周初至成王和周公时[3](P554-555)。尽管学界对《诗经》第一次结集时间的下限有所争论*例如孙作云先生以为大小《雅》105篇中,有60﹪以上属于周宣王时代的诗。参见孙作云著:《诗经与周代社会研究》,北京:中华书局,1966年版,第345页。,但总体上还是认可郑玄所谓的“正经”的范围。学界多认为,“《诗》之‘正’、‘变’的划分,以及将‘正经’归于周初、‘变经’归于孔子所录的观点,并不是郑玄自己的意见,而是《毛诗》系统的口传历史。”[13](P74)据此,则《周南》是第一批次被《诗经》收录编辑的作品。《周南》以其中正和平的情感基调,获得了与 “雅颂”同等的礼乐地位,而《周南》中的《关雎》、《卷耳》、《桃夭》等婚恋诗,亦与“雅颂”作品一样,自然位居“正经”之列。这表明,河洛先民对情感的尊崇得到了周王室的认可,至迟到西周晚期,伴随着《诗经》的第一次结集,河洛地域崇情的书写传统已基本奠定。

关于《诗经》第二次的结集,学界有着充分的讨论。日本学人冈村繁先生指出,《周南》、《召南》、“三卫”、“二雅”、《周颂》等,皆系直接产生于周王室宫廷,“都是为了充实周室的宫廷歌曲,而被吸收并同列于以往的《雅》、《颂》系统中去的”[14]。中国学者受其观点启发,认为“在宣王与孔子之间,《诗经》应该还有一次较大规模的结集整理,其工作除对原有的典礼乐诗可能有所增改外,主要是新增进了‘变雅’与‘三卫’。这是《诗经》的第二次结集。”[13](P77)在《诗经》的第二次结集中,《风诗》最重要的成果是“三卫”诗被选录,其尊崇的地位得以凸显。前文已有分析,邶、鄘、卫三地风诗中的婚恋诗数量甚大,其情感基调较之《周南》,自然要热烈许多,由冈村繁先生的观点来看,“三卫”诗直接产生于周王室宫廷,这意味着“三卫”风诗的崇情基调深为周王室所认可,此举在客观上进一步确立了河洛地域婚恋诗的情感书写传统。

《诗经》第三次的结集,学界普遍认为系孔子所定。《史记·孔子世家》云:“古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重, 取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺,始于衽席,……三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、颂之音。”[10](P1936)孔子的这次手定,主要增加了“变风”及《鲁颂》与《商颂》。在所谓的“变风”中,包括《王风》、《郑风》、《魏风》、《唐风》、《桧风》等。根据《史记·孔子世家》所载,孔子的编辑标准是“取可施于礼义”者,据此,《王风》、《郑风》等河洛地域的婚恋诗皆为“可施于礼义者”,其情感书写传统再次得到肯定。

三、结语

由以上对《诗经》所见河洛地域婚恋诗的考察,可以看出,河洛地域大量婚恋诗的产生,实得益于其自然地理环境、经济环境和社会文化环境等诸因素;而自西周至春秋,河洛地域的崇情之作分别得到周王室及儒家鼻祖孔子的认可,《诗经》的结集过程即是河洛地域婚恋诗情感书写传统得以不断确立的过程,依次为《周南》中的婚恋诗,《邶风》、《鄘风》、《卫风》中的婚恋诗,《王风》、《郑风》、《魏风》、《唐风》、《桧风》等国风中的婚恋诗,伴随着《诗经》的结集过程,河洛地域婚恋诗被收录的篇目依次增多,不论是周代的政界还是学界,均肯定了河洛地域先民对情感的尊崇,从根本上保证了河洛地域的婚恋诗在后世的流传,使得先秦河洛地域对情感的书写传统得以确立。

[1](汉)班固撰,(唐)颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[2]闻一多.说鱼[A].∥闻一多全集(第3册)[C].武汉:湖北人民出版社,1993:245.

[3](唐)孔颖达.毛诗正义 [M].∥(清)阮元校刻.十三经注疏(清嘉庆刊本).北京:中华书局,2009.

[4](宋)朱熹.诗集传[M].北京:中华书局,1958.

[5](清)马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989:179.

[6]孙作云.《诗经》恋歌发微[A].∥孙作云文集—《诗经》研究[C].开封:河南大学出版社,2003:294.

[7](清)魏源.诗古微[M].清道光刻本:15-17.

[8](宋)王质.诗总闻[M].北京:中华书局,1985:82.

[9]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990:1161—1164.

[10](汉)司马迁.史记 [M].北京:中华书局,1982.

[11]徐元诰.国语集解[M].北京:中华书局,2002.

[12](汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏.尚书正义[M].∥(清)阮元校刻.十三经注疏(清嘉庆刊本).北京:中华书局,2009:388.

[13]刘毓庆、郭万金.《诗经》结集历程之研究[J].文艺研究,2005(5).

[14][日]冈村繁.周汉文学史考·《诗经》溯源[A].∥冈村繁全集(第一卷)[C].上海:上海古籍出版社,2002:446.

[责任编辑:邦显]

2016-12-20

冯源(1974—),女,河南方城人,河南工程学院讲师,郑州大学博士后,研究方向:唐前文学与文献。

I207.222

A

1001-0238(2017)01-0072-06