我国最低工资标准的就业效应研究

刘慧吉+黄兴

【摘 要】 最低工资制度是国家法律规定的,保护劳动者合法权益的制度。本文运用2004-2014年建筑业的面板数据,实证研究最低工资标准提高对建筑业产生 了负效应,最低工资标准提高1%,就业人数减少0.387%。用中介效应检验时得出,整体就业负效应中大致有64.24%的比例是以直接较少人员招聘形式表现出来的,其余部分则是通过中介效应的形式间接起作用。

【关键词】 最低工资 就业 中介效应

一、引言

19世纪末最低工资制度在西方兴起,我国于2004年以法律的形式确立最低工资制度,至今已实行最低工资制度20余年。从历史发展来看,否定最低工资主要原因在于减少了就业。工资具有粘性,通过政府政策来提高最低工资,不符合市场经济的规律,而且,大部分国家劳动力市场都是供过于求,劳动者在市场中,特别是低技能的劳动者,没有讨价的话语权,企业者面对最低工资制度,会采取减少雇佣人数或者加大劳动强度减少福利来弥补提高了最低工资的损失。然而,就在上世纪90年代初,当美国国民经济调查局的大卫·卡德和阿兰·克鲁格提供了之前的最低工资提高对就业没有预期中的效果后,经济学家被迫对他们的观点进行了反思。有研究显示,当新泽西州的最低工资的提高而相邻宾夕法尼亚州没有提高最低工资,两州的就业情况并没有不同。此时,又有经济学家推测,这种情况是由于工人转换工作成本高于最低工资提高的数量。这意味着,企业如果能吸收提高的这一部分成本,工人的福利将提高,然而,企业是逐利的,当最低工资提高到一定高度,企业会发现难以吸收这部分成本,特别是在当经济疲软,需求无力时,对低技能劳动力的需求将因最低工资的提高而越发敏感。随着科技发展,自动化程度的日渐延伸,企业可能以提高工资地板为由,重组生产和裁员。但就目前来看,经济学对最低工资的提高理论和实证研究都无法达成一致结论,甚至出现相反结果。

二、文献综述

从最低工资的角度分析劳动力的就业效应,一直都是学者关注的重点,目前有了一定进展,但没有定论。西方国家,早期关于最低工资对就业影响的争论,主要集中在新古典主义者Stigler和修正主义者Lester之间(Lemos,2007)。新古典经济学将最低工资的作用视为无效甚至是有害的。美国学者Stigler提出了失业效应模型。Card 和 Krueger ( 1993) 得出最低工资标准的提升并没有对就业产生负效应。Leigh ( 2003)得出最低工资对劳动力需求具有挤出效应。Marcus 和 Andreas ( 2010)认为只有在最低工资标准足够高时才会对劳动力就业产生影响,反之,则仅具有形式上的意义。Bredemeier 和 Juessen ( 2012) 通发现女性比男性拥有的供给弹性大,同时对已婚妇女的劳动供给反应明显。Giuliano ( 2013)发现强制性提高工资对成年人的就业有负面影响,而对青少年就业则是明显的积极影响。 从我们确立最工工资制度以来,其就业效应也日益得到国内学者的关注,如著名经济学家张五常(2004,2006)和经济学家薛兆丰(2004)都认为最低工资制度多余且无用。韩兆洲和安宁宁 ( 2007)认为最低工资标准的适当提高有助于促进劳动就业供给。马双等 ( 2012) 得出结论:最低工资每增加10% ,企业平均工资将增加0.3%-0.6%,而企业雇佣人数将显著减少0. 6%左右。罗燕和韩冰( 2013)得到最低工资标准每上升 10% ,就业量会显著增加 1.86%。戴小勇和成力为( 2014)发现最低工资标准提升主要是对结构性就业效应显著,对低层次、低技术含量的劳动力产生冲击。张璐和徐雷(2014)在总体促进就业的趋势下,各地区差异大,东部地区成正相关关系,中西部地区则反之。 从文献可以看出,学者们从不同的角度选择不同的数据不同的测算方法,对相同的经济现象进行研究结论区别甚大。

本文主要运用 2003-2014年的省际建筑业的面板数据,实证检验最低工资标准提升对中国城镇劳动力就业的影响,以及通过中介效应验证劳动生产率和技术装备率对就业产生的冲击作用有多大,以期通过数量化分析对中国最低工资标准的制定以及更好地促进劳动力就业提供有益的借鉴和参考。

三、模型构建与数据说明

3.1 基准模型

本文选取建筑业中最低工资的就业效应作为研究对象。

在建筑业中劳动力需求可以看作建筑业总产值的引致需求,那么建筑业需求水平可以由全国31个省市自治区各自的建筑业总产值来作为代理变量。在建筑业行业中对劳动者知识技能要求不高,以体力劳动为主,失业人员大部分都可以成为其潜在劳动力供给方。因此,在建筑业中劳动力供给可以由城市登记失业率作为代理变量(周培煌,2010)。本文在周培煌的基础上建立以下模型来估计在建筑业中最低工资的就业效应:

上式中,eit代表建筑业的就业人数,作为被解释变量;mwit代表最低工资,valueit作为解释变量;uneit代表建筑业总产值,代表城市登记失业率,作为控制变量。其中,下表i代表31个省市自治区,t代表年份(2004-2014)。系数β1衡量着最低工资对建筑业就业效应的影响,若β1显著大于0,则最低工资的提升有利于建筑业就业情况;若β1显著小于0,则最低工资对建筑业就业情况产生负向影响;若β1不显著,说明最低工资对建筑业就业情况没有显著影响。

3.2 数据说明

本文选用2004-2014年中国31个省市自治区建筑业的就业人数(万人)的对数值(lne)作为模型的被解释变量。由于《中国统计年鉴》只发布了分地区按登记类型分建筑业企业从业人数,并没有给出各省市自治区的总体建筑业就业人数,故本文各省市自治区的建筑业就业人数统一采取上述两指标的比值计算:建筑業就业人数(万人)=建筑业增加值/按增加值计算的劳动生产率。考虑到最低工资标准对就业效应影响的渠道众多,本文将进一步进行中介效应检验。为数据描述方便,事先给出中介指标技术装备率(equipment_r)和劳动生产率(labor_r),中介指标选取标准见后续分析。

上述變量数据来源:建筑业总产值、建筑业增加值、城市登记失业率、中介效应指标建筑业技术装备率和建筑业劳动生产率来自历年《中国统计年鉴》。最低工资数据来自各地区政府统计公报和人力资源和社会保障部门网站。所有涉及价格与产值的数据均经过各省市自治区各自的CPI指数进行平减,以2004年不变价表示。

四、实证模型的回归结果及分析

4.1 基准回归结果及分析

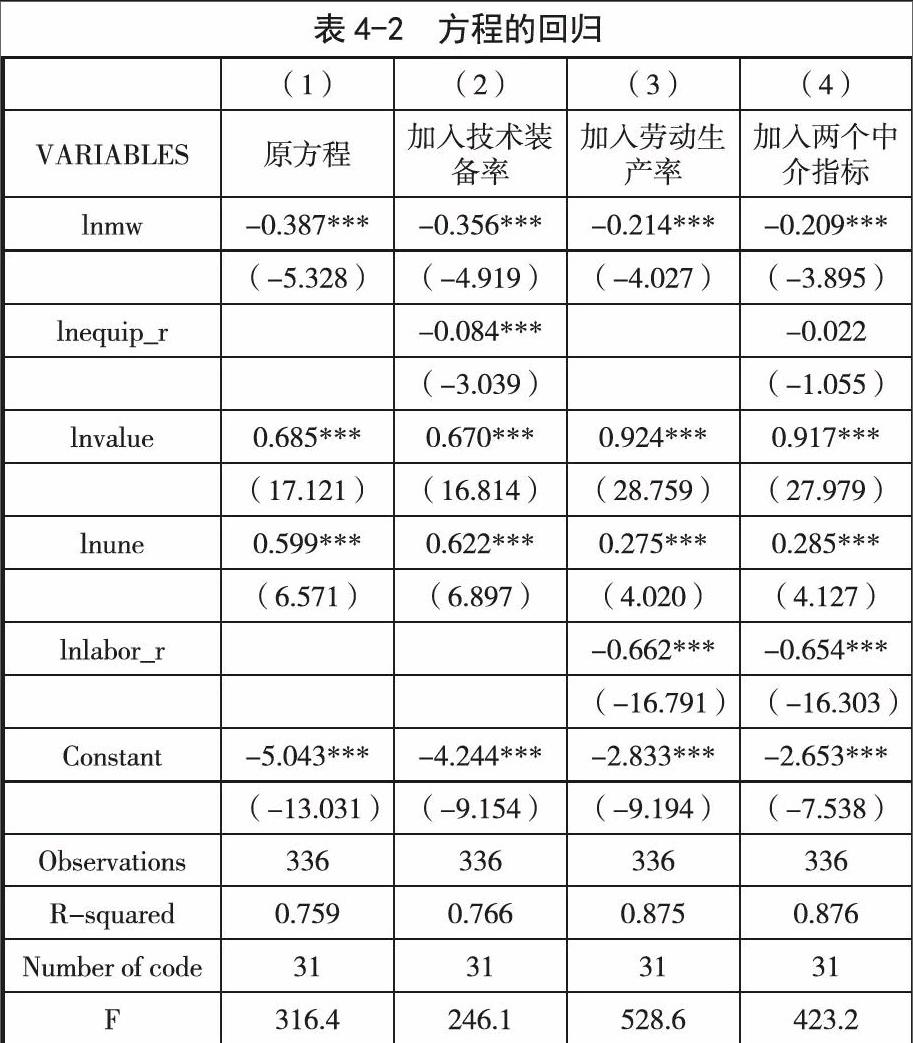

本文所分析的样本为2004-2014年我国各省市自治区最低工资对就业效应影响的面板数据。面板数据的估计模型一般可分为固定效应(FE)、随机效应(RE)和混合效应(POLS)三种。根据似然比LR检验,在1%的水平上拒绝不存在个体效应的原假设,在固定效应模型和混合模型中选择固定效应模型。根据hausman检验结果,同样在固定效应和随机效应模型中选择固定效应模型。针对方程(1),表4-1给出了各省市自治区最低工资对就业效应影响的结果,表中三个方程均采用省级层面的固定效应回归,3个方程的hausman检验均指出采用固定效应模型。事实上,即使采用随机效应模型也不会改变最低工资对就业效应影响的结论。

表4-1的结果表明,各项指标都在1%统计性水平显著,通过F检验可以看出方程在整体上显著,同时拟合优度达到0.7以上,对于面板数据而言,此模型拟合优度较好。考虑到解释变量与控制变量间可能存在多重共线性,本文进一步给出多重共线性检验结果(根据后续分析需求,事先包含中介变量),见表4-3。

第(1)-(3)列三个回归方程最低工资的对数()系数显著均为负,表明在建筑业中最低工资对就业存在显著的负向效应。以第(2)列为例,最低工资提高1%,建筑业就业人数约降低0.387%。与Card和Krueger(1994)对波多黎各建筑业的实证检验及周培煌(2010)对1995-2006年我国建筑业的实证检验的结论保持一致。考虑到模型可能遗漏重要的解释变量,而滞后一期的被解释变量包含了大部分解释变量的信息,第(3)列进一步将被解释变量的滞后一期作为控制变量引入模型,结果依然支持上述结论,且显著性良好。

4.2 中介效应检验

如下图所示,考察自变量X对因变量的Y的影响时,如果自变量X通过变量M影响因变量Y,则M被称为中介变量。其中,方程(i)的系数c为自变量X对因变量Y的总效应;方程(ii)的系数a为自变量X对中介变量M的效应;方程(iii)的系数b是在控制了自变量X的影响后,中介变量M对因变量Y的效应,系数是在控制了中介变量M的影响后,自变量X对因变量Y的直接效应。系数a与b的乘积(ab)或系数c与的差()为经过中介变量M传输的中介效应(Mediating Effect)。为建筑业就业人数的对数值,为建筑业最低工资的对数值,为中介指标技术装备率和劳动生产率。

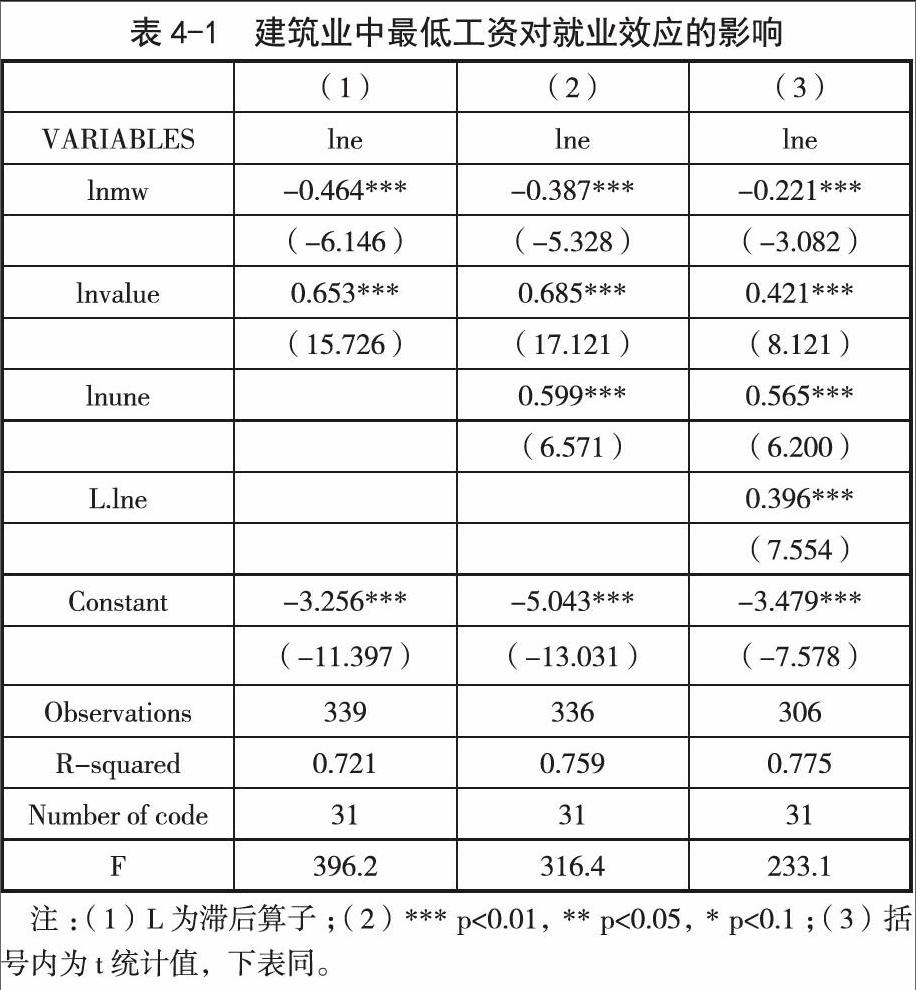

在原方程的基础上加入了中介变量,分别加入技术装备率和劳动生产率中介指标后,最低工资对数()的系数显著为负。结果表明,分别引入以上两个中介变量,最低工资对就业负效应的系数的绝对值分别下降了0.031(=0.387-0.356)和0.173(=0.387-0.214),即技术装备率和劳动生产率的中介效应分别约占总效应的8%与44.7%。同时加入技术装备率和劳动生产率两个中介指标后,第(4)列系数符号与(2)、(3)列保持一致性。这说明最低工资增长后,企业将在一定程度上采取购买技术装备和具有一定技术水平的人员的方式应对最低工资的影响,最低工资将对低技能人员产生“挤出效应”。

五、结论

研究发现:最低工资标准提高对我国建筑业就业水平具有不利影响,但就业负效应较小,建筑业中最低工资对就业的总效应为最低工资提高1%,建筑业就业人数约降低0.387%;我国建筑企业应对最低工资增长最主要的方式是减少招聘,最低工资整体就业负效应中大致有64.24%是以这种直接效应形式表现出来的,其余部分则是通过资本替代劳动、提高劳动生产率等中介效应的形式实现的,进而影响最终就业水平。虽然最低工资标准提高对就业显示出负效应,但并不代表最低工资没有用,我国经济发展正处于转型升级的阶段,同时又存在大量低技能的劳动力,最低工资标准的提高可以促进企业转变生产方式,提高企业的创新能力,劳动者通过提高自身素质去适应新常态,最低工资标准提高也可以使低收入劳动者收入增加,从而促进消费,拉动经济的增长,缩小贫富差距,让劳动者分享经济发展的成果。

【参考文献】

[1] Dittrich M. Wage and Employment Effects of Non-Binding Minimum Wages[J]. Cesifo Working Paper, 2010(8).

[2] Bredemeier C. Minimum Wages and Female Labor Supply in Germany[J]. Iza Discussion Papers, 2012.

[3] 罗燕, 韩冰. 广东省最低工资标准的就业效应研究——基于21个城市面板数据的实证分析[J]. 产经评论, 2013(4):142-151.

[4] 戴小勇, 成力为. 最低工资标准提升的结构性就业效应——来自我国工业企业的自然实验[J]. 现代财经-天津财经大学学报, 2014(5).

[5] 张璐, 徐雷. 最低工资水平对城镇正规部门劳动力就业的效应分析[J]. 首都经济贸易大学学报, 2014, 16(1):70-76.

[2] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5):731-745.

[3] 周培煌, 赵履宽. 我国最低工资的就业效应及其作用机制——基于建筑业面板数据的研究[J]. 中南财经政法大学学报, 2010(1):22-28.

[5] 石娟. 最低工资对广东省的就业影响研究[J]. 特区经济, 2010(7):31-32.

[7] Neumark, D., Wascher, W. Employment Effects of Minimum and Subminimum Wages: Panel Data on State Minimum Wage Laws[J]. Industrial and Labor Relations Review, 1992, 46(1):55-81.

[8] Card B D, Krueger A. Minimum Wages and Fast Food Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply.‖ American Economic Review. 90(5[C]// Unions and Wage Inequality.‖ Journal of Labor Research. 2013.