中国现代作家书信集及其研究

金宏宇

(武汉大学文学院,湖北武汉 430072)

中国现代作家书信集及其研究

金宏宇

(武汉大学文学院,湖北武汉 430072)

中国现代作家书信集的出版在1930年代、1980至1990年代呈现两次高潮。研究这些书信集应关注书信入集带来的文类属性和价值的变化。对作家书信集的研究有几种不同的角度,而对其进行朴学式研究将是一种更重要的研究。

作家书信集;研究角度;朴学式研究

一

书信这种文体在中国据说有三千年以上的历史,起源于战国时期甚至更早。它总名是“书”(虽然另一类“奏议”公文也可称“书”),依书写材料的不同,又称“简”“笺”“札”“牍”等;因书写材料的长度(一尺左右),又称“尺牍”“尺素”“尺书”“尺翰”等;又有源自古诗文和逸事的雅称,如“鲤素”“飞奴”“云锦书”“青泥书”等。在中国古代缓慢的邮驿节奏中,书信具有“家书抵万金”的珍贵,也被寄寓了“一行书信千行泪”的情感。书信在西方被称为“温柔的艺术”,也是历史悠久,据说始于希腊时代。到18世纪,西方书信进入黄金时期。在启蒙运动中,书信成为交流思想和情感的重要载体。在西方文学涌现感伤主义和浪漫主义思潮时,书信成为文学借助的重要形式,诞生了孟德斯鸠的《波斯人信札》、卢梭的《新爱洛绮丝》、歌德的《少年维特的烦恼》等书信体文学名作。哈贝马斯说:“十八世纪被称为书信世纪并非偶然,写信使个体的主体性表现了出来。……到了感伤时代,书信内容不再是‘冰冷的信息’,而是‘心灵的倾吐’。……书信是‘心灵的复制与探讨’,书信中充满作者的血与泪。”[1]此话道出了18世纪及此后西方书信(包括书信体文学)的重要特征。这些西方书信(尤其是情书)及书信体文学名作在上世纪20年代前后就已经大量被译介到中国来。

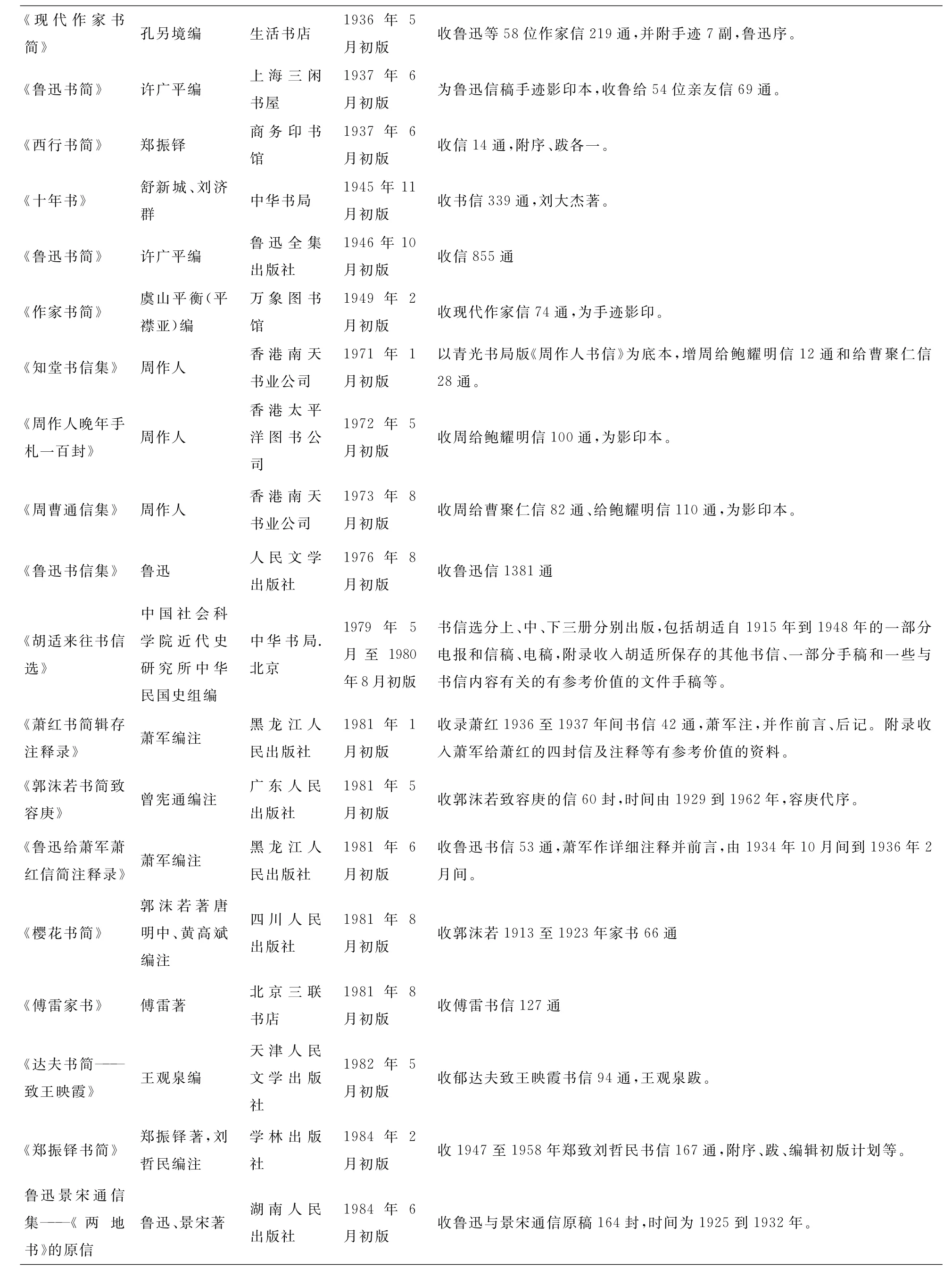

偏于礼仪性的中国传统书信和更带主体性特征的西方书信一起影响了现代中国书信的生成。中西两种书信写作传统也自然更深刻地引领着中国现代作家,他们在创作正规文学(含书信体文学)作品之外,也写下了大量有独特价值的书信,包括情书、家书和交谊书,成为中国现代文学中重要的文学实存。这些书信除了收入作家全集、文集和散佚他处之外,有许多都被编成单集出版。这些书信集因而成为保持作家书信的极好的文本和珍贵的文献史料。考察现代书信集的生产历史,我们发现最早的中国现代作家书信集当属1920年出版的田汉、宗白华、郭沫若三人通信集《三叶集》。此后不断有书信集出版,而在1930年代、1980至1990年代呈现两次出版高潮。笔者搜集其中重要的书信集列入表1。

表1 现代文学重要书信集

《现代作家书简》孔另境编生活书店1936年5月初版收鲁迅等58位作家信219通,并附手迹7副,鲁迅序。《鲁迅书简》许广平编上海三闲书屋《西行书简》郑振铎商务印书馆1937年6月初版为鲁迅信稿手迹影印本,收鲁给54位亲友信69通。1937年6月初版收信14通,附序、跋各一。《十年书》舒新城、刘济群中华书局1945年11月初版收书信339通,刘大杰著。《鲁迅书简》许广平编鲁迅全集出版社1946年10月初版收信855通《作家书简》虞山平衡(平襟亚)编万象图书馆1949年2月初版收现代作家信74通,为手迹影印。《知堂书信集》周作人香港南天书业公司1971年1月初版以青光书局版《周作人书信》为底本,增周给鲍耀明信12通和给曹聚仁信28通。《周作人晚年手札一百封》周作人香港太平洋图书公司1972年5月初版收周给鲍耀明信100通,为影印本。《周曹通信集》周作人香港南天书业公司《鲁迅书信集》鲁迅人民文学出版社1973年8月初版收周给曹聚仁信82通、给鲍耀明信110通,为影印本。1976年8月初版收鲁迅信1381通《胡适来往书信选》中国社会科学院近代史研究所中华民国史组编中华书局.北京1979年5月至1980年8月初版书信选分上、中、下三册分别出版,包括胡适自1915年到1948年的一部分电报和信稿、电稿,附录收入胡适所保存的其他书信、一部分手稿和一些与书信内容有关的有参考价值的文件手稿等。《萧红书简辑存收录萧红1936至1937年间书信42通,萧军注,并作前言、后记。附录收入萧军给萧红的四封信及注释等有参考价值的资料。《郭沫若书简致注释录》萧军编注黑龙江人民出版社1981年1月初版容庚》曾宪通编注广东人民出版社1981年5月初版收郭沫若致容庚的信60封,时间由1929到1962年,容庚代序。《鲁迅给萧军萧红信简注释录》萧军编注黑龙江人民出版社1981年6月初版收鲁迅书信53通,萧军作详细注释并前言,由1934年10月间到1936年2月间。《樱花书简》郭沫若著唐明中、黄高斌编注四川人民出版社1981年8月初版收郭沫若1913至1923年家书66通《傅雷家书》傅雷著北京三联书店1981年8月初版收傅雷书信127通《达夫书简——致王映霞》王观泉编《郑振铎书简》郑振铎著,刘哲民编注天津人民文学出版社学林出版社1982年5月初版收郁达夫致王映霞书信94通,王观泉跋。1984年2月初版收1947至1958年郑致刘哲民书信167通,附序、跋、编辑初版计划等。鲁迅景宋通信集——《两地书》的原信鲁迅、景宋著湖南人民出版社1984年6月初版收鲁迅与景宋通信原稿164封,时间为1925到1932年。

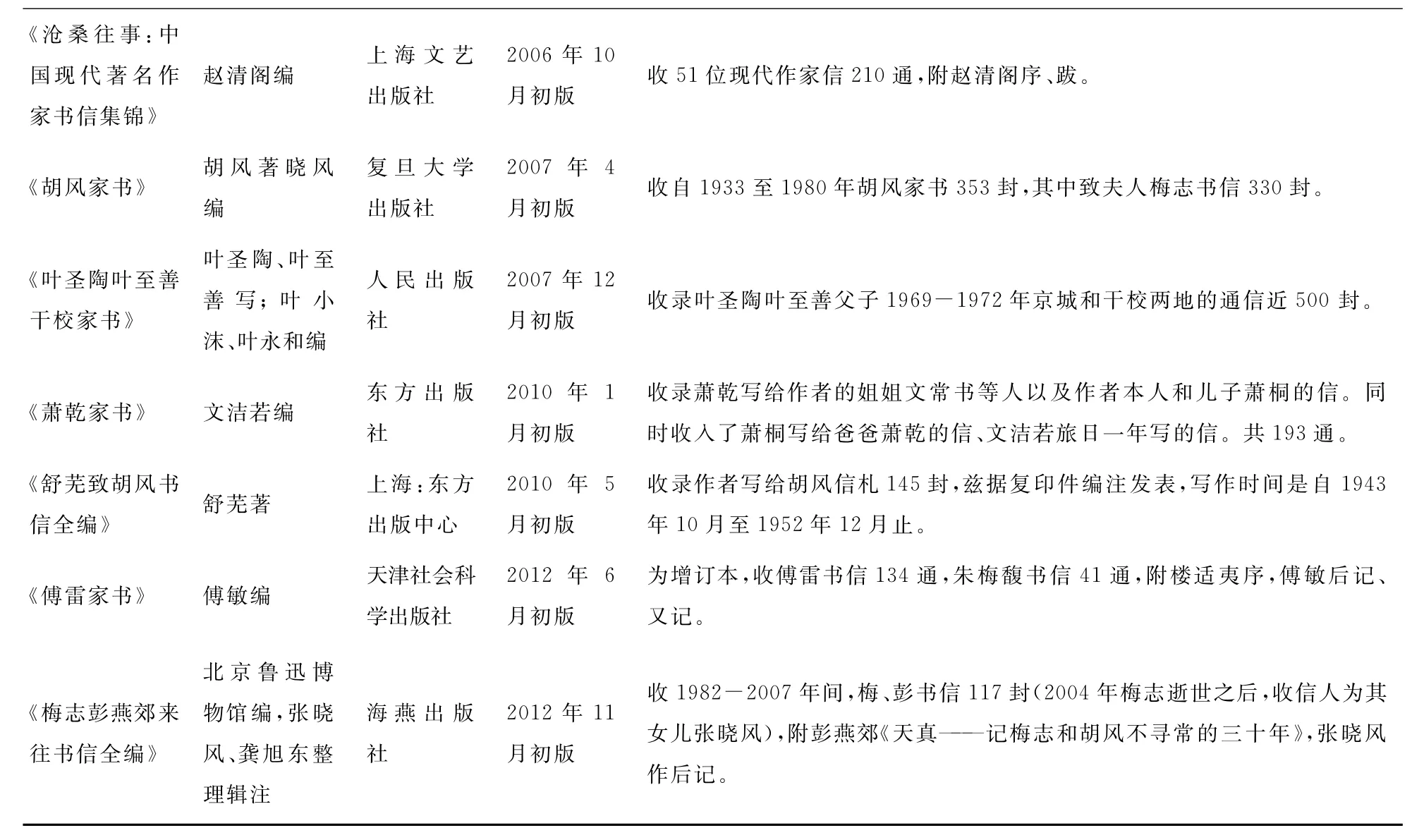

《茅盾书简》茅盾著,孙中田、周明编浙江文艺出版社1984年10月初版收入茅盾1920至1981年逝世前书信428篇,缺1923-1932年和1941-1945年。《丁玲书简》王中忱编东北师范大学出版社《闻一多书信选集》闻一多著人民文学出版社《雪泥集:巴金书简》杨苡编北京三联书店《巴金书简》巴金著四川文艺出版社1986年6月初版收丁玲书信89通,时间为1928至1985年。1986年10月初版收闻一多1916至1946年的家信和致友人书共176通。1987年5月初版收巴金致作者书信60通.1987年10月初版收巴金书信191通《湘行集》沈从文著岳麓书社1992年5月初版其中收入《湘行书简》38通(含张兆和给沈从文信3通)《老舍书信集》舒济编百花文艺出版社1992年6月初版收老舍书信182通《周作人早年佚简笺注》张挺、江小蕙笺注四川文艺出版社1992年9月初版收周致江绍原书信110通。《郭沫若书信集》收入郭沫若的书信600余封,时间从1913年到1977年,内容包括文史探讨、创作杂谈、时政人情等。《胡风路翎文学书简》郭沫若著黄淳浩编中国社会科学出版社1992年12月初版胡风、路翎著;晓风编安徽文艺出版社1994年5月初版收胡风与路翎书信278封,时间从1939年至1988年,路翎代序。《知堂书信》周作人著,黄开发编华夏出版社1994年9月初版分上下编,上编为书牍文44则,下编为尺牍,收书信278通。《家书:巴金萧珊书信集》巴金,萧珊著;李小林编浙江文艺出版社1994年10月初版收巴金与萧珊1949至1966年书信376通,并收残简两篇,手迹七篇。巴金代序两篇,李小林后记。《从文家书》《胡适书信集》沈从文、张兆和著;沈虎雏编选胡适著,耿云志、欧阳哲生编上海远东出版社北京大学出版社1996年2月初版收张兆和日记13则,两人通信89篇。张兆和后记1996年9月初版收胡适1907至1962年书信1644通,(包括信函、电报和明信片)。《此恨绵绵无绝期——郁达夫爱情书简》郭文友编四川人民出版社1996年11月初版分上下编,上编为情书,收郁达夫给孙荃书信1通、王映霞书信95通。下编为作者情诗。《两地书全编》鲁迅、景宋著浙江文艺出版社1998年10月初版由青光书局版《两地书》加“附录”:《<两地书>原信》合成《致胡风书信全收路翎致胡风346封书信,时间从1939年到1953年。贾植芳序,徐朗代跋。《致路翎书信全编》路翎著郑州:大象出版社2004年4月初版收胡风致路翎137封书信,时间从1941年到1983年,梅志序,附胡风为路翎作品所作序、后记等5篇。《周作人与鲍耀编》胡风著郑州:大象出版社2004年4月初版以1997年10月香港真文化出版公司版《周作人晚年书信》为底本并略有增补,收周致鲍信402通,鲍致周信343通,另加周晚年日记844则。《志摩的信》虞坤林编学林出版社明通信集》鲍耀明编河南大学出版社2004年4月初版2004年7月初版收徐志摩与家人,族人之间互通书信29通(有回信,也算入总数)、与陆小曼互通书信71通、与国内外友人互通书信293通。

《沧桑往事:中国现代著名作家书信集锦》赵清阁编上海文艺出版社2006年10月初版收51位现代作家信210通,附赵清阁序、跋。《胡风家书》胡风著晓风编复旦大学出版社2007年4月初版收自1933至1980年胡风家书353封,其中致夫人梅志书信330封。《叶圣陶叶至善干校家书》叶圣陶、叶至善写;叶小沫、叶永和编人民出版社2007年12月初版收录叶圣陶叶至善父子1969-1972年京城和干校两地的通信近500封。收录萧乾写给作者的姐姐文常书等人以及作者本人和儿子萧桐的信。同时收入了萧桐写给爸爸萧乾的信、文洁若旅日一年写的信。共193通。《舒芜致胡风书《萧乾家书》文洁若编东方出版社2010年1月初版收录作者写给胡风信札145封,兹据复印件编注发表,写作时间是自1943年10月至1952年12月止。《傅雷家书》傅敏编天津社会科学出版社信全编》舒芜著上海:东方出版中心2010年5月初版2012年6月初版为增订本,收傅雷书信134通,朱梅馥书信41通,附楼适夷序,傅敏后记、又记。《梅志彭燕郊来往书信全编》北京鲁迅博物馆编,张晓风、龚旭东整理辑注海燕出版社2012年11月初版收1982-2007年间,梅、彭书信117封(2004年梅志逝世之后,收信人为其女儿张晓风),附彭燕郊《天真——记梅志和胡风不寻常的三十年》,张晓风作后记。

二

大量作家书信集的出版为现代文学书信的研究提供了新史料和新文本。这方面的研究也已经开始。从一般的文体研究意义上说,我们可以把现代作家书信列入非虚构文学的一部分,总结这一文类的文类特性,如实用性、文学性、延异性等,发掘他们的文学史价值,如史料价值、文学价值等[2]。但如果从文献学层面细致考察,会发现这些书信集很可能是一种文献变本或变体。因为入集的书信文本可能已经不同于其手稿原信、发表本了。我们在研究时就应注意到许多变化:手稿原信更多的体现为一种交流信息的实用性、私密性和文物性,最多可视为作家文学生活的一部分,但一经发表和入集,书信就成为如其他作品一样的文学卖品,突出了书信的文学性(也包括作家或他人的艺术修改)、公共性和商品性,甚至可以说成为作家作品的一部分。这样,书信集中的书信最大的特征就是其变异性了。这时,书信的价值也发生了变化:手稿原信更具有史料价值,入集书信的史料性减弱(也包括作家和他人对历史信息的修改)却凸显了其文学价值,成为了现代文学非虚构文学的一部分。所以,我们当以手稿原信去写史而以书信集来论文学。对书信集进行文学史叙述就更应该作具体的谨慎的辨析,而不应如当下许多学者那样笼统叙述了。这是我们研究现代作家书信集应有的文献警惕性。

目前,对中国现代作家书信集的研究有几种不同的角度,一是把书信集归为“边缘自传”的一种,从私人文献角度考察其中的信息、身份等。如传记学研究常引证某些现代作家书信集[3]。二是把书信集归为文学,但只属于“潜在写作”和私人写作,而这又主要集中在对沈从文书信的研究上。如有学者把《从文家书》看成“潜在写作”文本,是沈从文“舍弃了公开层面的承担,却在私人空间中开辟出另外一块天地”,是触摸“个人心灵与日常生活中的现实以及其背后所蕴含的历史底蕴”,是超越于“实际功利的更高境界”及“另外一种‘抽象的抒情’”,“守住了一种纯正的文学精神”[4]。有的学者则认为《湘行书简》突破了“私人空间、个人空间狭窄化”,有“民族、生命、历史,甚至大到一个比人的世界更大的世界。”所以,它是超越了普通情书的“私人写作”。而从沈从文的“土改家书”中则发现了他对新兴的工农兵文学的不满:“只有故事,绝无风景背景的动人描写”,“写社会变化没有和历史结合起来”。而“不能和自然结合,不能和历史结合,是因为缺乏‘有情’。”进而关注到沈从文对“有情”与“事功”关系的思考:在历史传统中,“‘有情’和‘事功’有时合而为一,居多却相对存在,形成一种矛盾的对峙。对人生‘有情’,就常常和在社会中的‘事功’相背斥,易顾此失彼。”沈从文借此思考的是“他自己正遭遇的思想和文学上的困境”,他倾向于“有情”,而政治要求的是“事功”[5]。以上两种角度的研究,成果都较少,且有局限。前者仅把作家书信限于“个人自传”的一部分,对其社会价值和文学史价值关注不够。后者侧重发掘作家书信的文学与精神意义,从而提升“潜在写作”和“私人写作”的价值,却对其史料性关注不够。而第三种研究可称为朴学式研究,不但成果较丰富,而且都对作家书信集有更细致的研究。

所谓朴学式研究是指借用中国传统的朴学方法来研究作家书信。朴学研究有“窄而深”的专题性研究取向,追求博证,多用归纳法和演绎法等一般特征。朴学研究又具体化为训诂学、校勘学、目录学、版本学、辑佚学、辨伪学、考据学等不同的分支学科及其各自特有的治学方法。而所有这些分支学科又都离不开考据,所以朴学又可统称考据学[6]。朴学方法经过20世纪科学主义思潮的洗礼,经过现代化的转型,已广泛运用于文史研究。中国现代文学研究中也有这种方法的应用,而现代作家书信尤其是朴学式研究可以大展手脚的对象。作家书信往往散见于一些报刊,更多的是收藏于收信人手中,或散佚于它处,这首先就有一个辑佚的问题。作家书信可能是作家的文字中最有可能散佚的部分,运用辑佚学的相关知识,搜集作家书信,就是对作家写作内容和现代文学文献的补缺和丰富。作家家属或收信人将珍藏的作家书信整理出版,当然是对现代文学研究的重要贡献,如《湘行书简》《两地书原信》的问世等。其他人的辑佚也会功莫大焉,如孔另境编的《现代作家书简》、平襟亚编的《作家书简》、徐庆全的《名家书札与文坛风云》等皆书信辑佚佳作。而作家全集书信卷的编纂则可谓其书信辑佚的集大成者。与作家书信辑佚相关的是辨伪问题。在年代并不久远的现代作家书信辑佚中,辨伪应该不能算是普遍的问题,但也不能排除作家书信造假的现象,据说陈明远就伪造了许多郭沫若写给他的书信。郭沫若的原任秘书王戎笙就通过作家手迹及其他辨伪学知识披露了这些书信造假问题。认为收入黄淳浩编的《郭沫若书信集》中编号为第1至14号即1953年7月12日至1956年7月18日“郭沫若”写给陈明远的14封书信,编号为第53号至69号即1963年1月29日至1966年1月5日“郭沫若”致陈明远的17封书信全是陈明远伪造的[7]。这种辨伪确证了郭沫若的治学名言:“材料不够固然大成问题,而材料的真伪或时代性如未规定清楚,那比缺乏材料还要更加危险。因为缺乏材料,顶多得不出结论而已,而材料不正确便会得出错误的结论。这样的结论比没有更要有害。”[8]作家书信的辨伪也同此理。

又因为有修改和异文,因为发表、出版的书信和原信的内容有所不同,所以作家书信往往有不同的版本,这就需要有版本学角度的研究,去弄清作家书信的版本谱系、辨别版本差异和优劣、指出文学研究中的书信版本选用问题等。而目前,这种研究并没有全面展开。已有学者指出《两地书》有《鲁迅与景宋的通信:两地书》《两地书全编》(即《两地书》+原信)、《两地书真迹》等不同版本[9]。而其他作家书信的版本也有待研究,如叶圣陶的《嘉沪通信》就有《文学集林》《收获》上的两个不同的发表本。《傅雷家书》也有不同版本,其初版本只收118封信,而天津社会科学院2012年新版的《傅雷家书》则收信184封,差异甚大。如初版本中楼适夷的《代序》提到他1957年在傅雷家读到傅雷参加中共中央宣传工作会议后给傅聪写的“一封长篇复书”,但由于初版本“选编是非常严格的,它没有收入琐碎的家人生活琐事和当时的一些政治谈论,我上面提到的那封信,就没有收入在内。”而新版则收入此信,此信附有1957年3月12日下午毛泽东在宣传工作会议上讲话的傅雷记录稿,其中毛泽东说:“我们只有两家:无产阶级一家,资产阶级一家;百家争鸣不是说马克思主义是一家,其他还有九十九家。所谓百家,新闻是一家,教育是一家;这样办报是一家,那样办报又是一家,……实际上有几千几百家呢。马克思主义也有几家:修正主义是一家,教条主义又是一家。”[10]这是毛泽东在讲话时对“百家争鸣”的解释(这是傅雷记录本,毛泽东的讲话正式发表本与此本亦有差异,这也有版本问题)。所以,新版《傅雷家书》提供了更多的研究文献。这又涉及到校勘学的问题了。即如何借用校勘学的方法或复原作家原信,或对校作家原信与发表本,或汇校作家书信的所有版本。这种研究的空间也很大,却少有人涉足,仅有王得后的《〈两地书〉研究》甲编的“校读记”,其做法是“把鲁迅与景宋对原信所作的增删修改的主要文字一一录出,并注明上下文的衔接”。“所谓‘主要的’,其实也是绝大部分,只是个别字词的修辞性删改,没有录出。”“校读的目的主要不在遣词造句的技巧,而在思想内容上的比较研究,着力于恢复原信的内容。”[11]这种做法,录出了主要修改内容,且略加解释,但还是异文不全且不直观。真正方便研究者的是弄一个汇校本,既呈现《两地书》原信文字,又汇聚修改的异文,既无碍阅读原信之流畅,又可原信、异文合视对观。这样才可以提供作家书信文本的最完整文献。

对作家书信文本的注释是开发其语义含量和文学史料的更重要的手段。现代作家文集的编印常因历史、文化、地域、知识等原因需加注释,作家书信因是私人文献或这种隔时空对话的另一半的散佚等更需要注释。一般文集的注释内容就非常广泛,以《鲁迅全集》为例,其注释涉及了人物类、书籍作品类、报刊类、团体机构(含流派)类、国族和地名类、历史事件(含其它事项)类、名物掌故类、词语(含引语、外文等)类、生平活动类、笔名类等十余类。作家书信的注释当然也会涉及所有这些内容,不过作家书信中可能还有通信双方你知我知的事件、隐语、绰号等,这尤其需要注释。所以,收入《鲁迅全集》的《两地书》、胡风之子晓风编选的《胡风家书》等都加有注释,注释使那些晦暗的语义和遮掩着的文学史料趋于明朗和敞开。而要进行作家书信的注释,自然就会涉及朴学的众多方法,在一般注释基础上更进一步的考释、疏证等又可谓是更详细、更周密的注释,它们更可以成为朴学或考据学的成果。如王景山曾是《鲁迅全集》1904年到1933年部分书信的注释者,在完成这部分注释之后,他写成了《鲁迅书信考释》一书,是注释基础上的考证,使用的是“书证、人证相结合的考证方法。”[12]考证了鲁迅书信提到的人物别名、代号、绰号,如“爬翁”“心翁”指钱玄同,“禽男”指林琴南等,考证了“木瓜之役”“琴心”疑案等事件,有助于鲁迅书信的深入研究。而吴永平的《〈胡风家书〉疏证》一书更是有意“仿效清代朴学家的治学方法,将传统考据学之疏证法系统地运用于现代作家书信集《胡风家书》的解读。”[13](P1)著者在写此书之前就已写过一大批关于胡风书信的考据文章,如《胡风书信“隐语”考》《胡风家书中的“师爷”指的是谁》等,再在此基础上对《胡风家书》中的误释加以改正,漏释及失考、注释过略等加以补充,完成家书的逐一疏证,展露了家书所蕴藏的最完整的信息。如,客观地考证了胡风与郭沫若、茅盾、老舍等作家的矛盾,胡风与七月派的关系,胡风解放后的境遇等,甚至一些隐语都有考释,如“昆乙”指代的是周扬,是拆“混乱”二字右半合成。著者对一些相互矛盾的材料往往尽量展示,“不轻易作结论”;对胡风与其他作家群体的斗法以叙述为主,“不作道德或价值判断”;对家书中月旦时事、臧否人物等存而不论,“不作逻辑上的推衍”[13](P4)。且注意到家书的即时性、主观性对史料真实性的影响。所以,这部著作较充分地体现了朴学研究的“实事求是”“述而不作”的科学精神。另外,有一些现代文学史上的作家、批评家在上世纪80年代也参与到作家书信的注释和考释中来。在上世纪80年代,胡风就写有《鲁迅书信注释》一文,对鲁迅给自己的6封信的有关内容及自己给他人的信中涉及鲁迅的内容作了注释。萧军更写成《鲁迅给萧军萧红信简注释录》和《萧红书简辑存注释录》两本著作。胡风的注释比较简略,萧军的著作更像注释加回忆录且篇幅较长。作家们的注释虽不像朴学式的考释那样周密、博证,但他们是历史的参与者、在场者,他们自身就是人证,他们的回忆言辞也会成为作家书信研究的证据,所以他们对现代作家书信的朴学式研究也应该是有特殊贡献的。

中国现代许多作家对书信的雅好可以说是一种深入到情趣之中的审美,甚至可谓有书信情结。他们之中有的喜欢收藏书信,如鲁迅与郑振铎编印《北平笺谱》等。更有人著书写文谈论书信,如周作人写有《关于尺牍》《再谈尺牍》《日记与尺牍》等八、九篇文章。郑逸梅更写出《尺牍丛话》这样涉猎广泛、满纸锦绣的专书。他们对书信的价值实际上已有多层面的论述。如鲁迅偏重于其史料层面:钩稽文坛故实,探索作者生平。周作人认为好的书信“文章与风趣多能兼具,但最佳者还应能显出主人的性格”[14]。朱光潜说书信“是最家常亲切的艺术,大可以见一时代的风气,小可以见一人的性格”[15]。都关注到书信的艺术价值。梁实秋说:“朋友的信可做为宋元人的小简读,家书亦不妨当做社会新闻看。”[16]1920年代《欧洲近二百年名人情书》的译者魏兰在其“译者序言”中甚至提出了近似“非虚构文学”的说法:“……这是一个人的个性容易充分表现的地方,这也是一个人的思想容易尽量飞腾的地方,就是时代的精神,与阶级的意识,也多可于此中窥见梗概——总之,这是一种真实而优美的文字。”[17]这些精辟的论述,对我们深入研究中国现代作家书信极有启发意义。在这个纸质书信即将成为远逝风景的时代,探寻和认知中国现代作家书信的历史、文学乃至研究等方面的价值的工作亟待展开。这项研究也将是对中国现代文学研究的一种丰富和拓展。

[1]易晓明.译者序[A]//[英]拜伦.拜伦书信选[M].北京:经济日报出版社,2001:6.

[2]金宏宇.中国现代作家书信的文史价值[J].中国现代文学研究丛刊,2016(9):13-20.

[3]杨正润.现代传记学[M].南京:南京大学出版社,2009:362,364-368.

[4]刘志荣.潜在写作1949-1976[M].上海:复旦大学出版社,2007:47,50.

[5]张新颖.沈从文精读[M].上海:复旦大学出版社,2005:211-213.

[6]金宏宇.朴学方法与现代文学研究[J].中山大学学报,2009(3):47-54.

[7]王戎笙.郭沫若书信书法辨伪[M].兰州大学出版社,2005:15,99.

[8]郭沫若.十批判书[A]//郭沫若.沫若文集(第十五卷)[M].北京:人民文学出版社,1961:3-4.

[9]鲁迅,景宋.两地书·原信[M].北京:中国青年出版社,2005:335-336.

[10]傅敏,编.傅雷家书[M].天津:天津社会科学院出版社,2012:1,7,123.

[11]王得后.《两地书》研究[M].天津:天津人民出版社,1982:3.

[12]王景山.鲁迅书信考释(增订本)[M].北京:文化艺术出版社,2013:261.

[13]吴永平《胡风家书》疏证[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[14]周作人.日记与尺牍[J].语丝,1925(17).

[15]朱光潜.谈尺牍[A]//吴泰昌,编.艺文杂谈[M].安徽:安徽人民出版社,1981:161.

[16]梁实秋.信[A]//梁实秋.梁实秋散文(第一卷)[M].北京:中国广播电视出版社,1989:40.

[17]张泽贤.民国书信版本经眼录[M].上海:上海远东出版社,2009:207.

A Study on Modern Chinese Writers'Epistles

JIN Hong-yu

(College of Liberal Arts,Wuhan University,Wuhan,Hubei 430072,China)

The publication of the epistles appeared in two climaxes-in 1930s,and from the 1990sto the 1980s.The study on these epistles should pay attention to the changes of the attributes and values of the text.There are several different perspectives on the study on these epistles,among which the method of"down-to-earth learning"is a more important research method.

writers'epistles;research perspective;"down-to-earth learning"research

I207.65

A

1672-934X(2017)02-0062-08

10.16573/j.cnki.1672-934x.2017.02.011

2017-02-10

国家社科基金(13BZW148)

金宏宇(1961-),男,湖北英山人,教授,博士生导师,主要从事中国现当代文学研究。