城乡二元体制与农民工市民化的道路选择

王春雷

(长江师范学院武陵山区特色资源开发与利用研究中心,重庆408100)

城乡二元体制与农民工市民化的道路选择

王春雷

(长江师范学院武陵山区特色资源开发与利用研究中心,重庆408100)

长期的城乡二元体制,蓄积了巨大的城乡势能差:一方面蓄积了大量的城市户籍利益;另一方面产生了数量庞大“城而不化”的“半城市化”人口农民工。农民工市民化过程中,城乡二元体制的顷刻瓦解,必然带来积蓄已久城乡势能差的瞬间释放,将对城市现有基础设施和财政能力带来巨大冲击。一些城市对市民化道路进行了探索。二元体制的长期性,决定了我国市民化的道路选择,从时序上,只能走渐进性、选择性道路;从主体上,只能走政府主导型道路;从空间上,城市户籍福利的剥离和农村居民福利的增加必须同时进行,从源头遏制城乡户籍利益差;从长远看,农民工市民化是城乡一体化的阶段性目标,城乡一体化是农民工市民化的治本之策。

二元体制;城乡利益差;农民工市民化;户籍制度;人口城镇化;基本公共服务

我国户籍城镇化率远低于人口城镇化率,大批农民工“城而不化”,成为游走在城乡之间的“两栖人”。城市的无法融入,最后只能叶落归根,返回农村。第二代农民工与乡村断绝了血脉,城市又无法融入,成为“双向边缘人”。农民工职业与身份的分离,进入城市却又无法融入城市,成为中国城镇化的主要特点。“半城市化”严重制约了中国的城镇化发展和经济转型,并带来了一系列经济和社会问题。新型城镇化作为国家的发展战略,以人的城镇化为核心。农民工作为城镇化的主要推动者和贡献者,实现农民工的市民化是新型城镇化的必然要求。农民工市民化的本质是实现城乡基本公共服务均等化。长期的城乡二元体制,积蓄了巨大的城乡利益差并产生了庞大的农民工群体,由此决定了我国农民工市民化的道路选择。

一、二元体制的长期性积蓄了巨大的城乡利益差

新中国成立后,特定的历史条件下,东西方阵营对垒、经济上的“赶超战略”“抽农补工”的经济政策,初步形成了城乡之间的利益差。为防止这种利益差通过人口的自由流动产生新的平衡,国家建立了“城乡分治”的户籍制度,并以户籍制度为基础确立了城乡二元体制,城乡之间利益差的大坝由此得以形成。

1.城乡二元体制蓄积了巨大的城乡利益差。我国的城镇化道路与计划体制紧密相关。计划经济体制下城乡资源的配置以政府为主导,社会资源集中配置到城市。国家的城镇化发展,采用对农村的剥夺来供给城市的策略。农村资源和财富低价流向城市,以降低城市工业化成本。对农村的剥夺,出现城乡利益差,以户籍制度为依托,实施了限制城乡人口自由迁移的政策。二元体制的“大坝”将城乡利益的落差逐步蓄积起来。城乡间的利益“大坝”,使城乡人口和资源无法自由流动。一方面是城市福利待遇的不断增加;另一方面对农村人口农业提取的增加。随着户籍制度的逐步完善,城乡“大坝”愈发坚固。以户籍制度为基础,政府的财政投入在城乡之间泾渭分明。优质资源在城市的配置逐渐增加,蓄积在城乡“大坝”两边利益差的“水位”也不断上升。

改革开放后,人口的城乡自由迁移有所放宽,但城乡利益差继续被城乡二元体制所阻碍,二元体制的大坝继续起着城乡利益过滤的作用。农业劳动力的非农化转移,经过城乡二元体制的“利益过滤”,城乡利益差依然保持在“高水位”状态。农民工的城镇化贡献,经二元体制过滤后部分被留在了城市。这种过滤越多,城乡利益“大坝”积蓄的势能差越大,农民工市民化成本继续推高。从城乡居民人均收入可以反映出这种利益差距。

从表1可以看出,城镇居民人均可支配收入与农村居民纯收入之比,1995年为2.71,此后比值不断增大,2009年达到最高值3.33,之后又逐渐下降,到2014年为2.75,几乎又回到了1995年的原点。整个过程呈现出倒“U”形。城市居民可支配收入为农村居民纯收入的近3倍。根据世界银行的报告,世界上大多数国家城乡居民收入比为1.5,极少国家超过2。国际劳工组织1995年发布的对36个国家的调查报告中,城乡居民收入比超过2的国家仅有3个,中国位列其中。如果考虑到义务教育、基本医疗、社会保障等基本公共服务引起的城乡隐形差距,实际差距可能提高到5~6倍。[1]

表1 城乡居民人均收入(1995—2014)

城乡差距过大,成为社会动荡的不稳定因素。世界银行预测,2020年中国城乡居民收入的综合基尼系数将达到0.474。按照国际通用标准,基尼系数0.3以下为稳定线,0.4为警戒线,0.5是危机线,0.6是动乱线。[2]《中国民生发展报告2015》显示,中国基尼系数达0.45以上。顶端1%的家庭占有全国约1/3的财产,底端25%的家庭拥有全国财产总量仅为1%左右。[3]城乡差距除了农业生产自身的特殊原因外,国家“重城抑乡”的经济政策、劳动力市场的二元分割、歧视性的社会福利和保障体系等,是城乡差距过大的重要体制原因。[4]仅以社会保障为例,农村居民的新农合医保虽然覆盖率高于城市,但保障力度明显低于城市,自付比例高于城市。[5]

建国后我国一直实行政府主导的城镇化。[6]生产要素无法在城乡自由流动,直接影响劳动力从低效率部门向高效率部门转移,城乡二元体制无疑成为阻碍这种流动的直接原因。通过以户籍制度为逻辑起点的各种社会福利政策,城乡二元体制积蓄了巨大的城乡利益势能差。有资料显示,一个北京户口上附加的显性经济利益高达百万元。此外还有社会福利等隐性利益。计划经济时期,城镇人口从出生到死亡,享受国家财政补贴和各种社会保障,每安排一个城市人口就业和生活,需要3~4万元,而占人口80%的农村居民一直与此无缘。[7]改革开放后,农民工进城,但延续下来的城乡二元体制继续强化着城镇户籍的附加利益,农民工无法享受从教育、医疗到社会保障、公共服务等几乎涵盖了所有的公民利益。

2.巨大的城乡利益差带来市民化的高成本。农民工市民化必然要求享受城市福利待遇,由此产生巨大的财政成本。国务院发展研究中心测算出一个农民工市民化成本为8万元。这些成本为政府投入的基本公共服务,主要包括六个方面:农民工随迁子女教育、医疗保障、养老保险、其他社会保障、社会管理和保障性住房。[8]国家统计局2015年农民工监测调查报告显示,我国农民工总数达2.77亿人,其中外出农民工1.69亿人。[9]这些农民工构成我国名义城镇化率,实际为“半城镇化”人口。假定这些“半城镇化”人口全部享受市民待遇,按人均8万元计算,市民化总成本约为13.52亿元。另据2013年7月中国社科院发布的数据显示,我国农业转移人口市民化人均成本为13.1万元。2020年预计有3亿农村人口进行市民化,2030年城镇化率将达到68%,市民化人口将达到约3.9亿人,政府公共成本支出约51.1万亿元。[10]

我国长期城乡分治的二元体制,城镇化发展中的农民工政策,像一道横亘在城乡之间的“大坝”,积蓄了巨大的城乡福利待遇的利益势能差。农业劳动力的非农化转移,职业与身份转移的非同步,使得市民化成本不能及时化解。二元体制下城乡福利差距的积累逐渐加大,特别是部分大城市户籍的含金量越来越高,市民化成本也越滚越大。

2.77 亿庞大的农民工群体实现市民化,要有巨大的财政资金做支持。自1994年实现分税制以来,地方事权与财权的不匹配性,使地方政府在农民工市民化方面缺乏积极性。只有进行财税体制改革,在中央财政的支持下调动地方政府积极性,同时探索农民工市民化多渠道的主体参与机制,调动社会资本进入该领域,采取渐进性的市民化道路,方为有效之举。

二、二元体制的长期性积累了大量“半城市化”人口

二元体制在积累了巨大城乡利益差的同时也积累了大量的“半城市化”人口农民工。传统以物为本的城镇化只是土地的城镇化,并没有实现人的城镇化。大量农业非农化转移人口农民工在城镇化过程中,经济上接纳,体制上排斥,形成了庞大的“非市民化”人口。城乡分割的二元体制使中国农民工的出现与中国工业化的完成负相关。农民工的大规模出现晚于工业化的初步完成。1978年,中国工业总产值超出农业总产值4倍,而农村人口却是城市人口的4倍。传统体制下,对农业人口的市民化,国家采取的是精英转移之路,只有农村优秀分子才能转移到城市进行市民化,大多数农民禁锢在土地上。[11]改革开放后,农村联产承包责任制的推行,在提高劳动生产率的同时,也进一步使集体经营条件下农业劳动力的隐性过剩开始显性化。

在城乡人口流动性依然受限制的条件下,过剩的劳动力并没有直接进入城市实现非农化,而是进入乡镇企业实现就地转移,乡镇企业诞生了中国第一批农民工。这部分劳动力成为以后市民化的第一部分潜在人口。城市改革的发展,城乡人口流动政策的逐步放开,到20世纪90年代初,大量农村人口涌向城市,产生了席卷全国的“民工潮”,但依然未能实现市民化,这部分人口构成市民化的第二部分潜在人口。国家城乡分离的农民工政策实行时间越久,需要市民化的农民工人数越多,历史欠账累计越多,市民化总成本越高。2015年我国有2.77亿农民工,数量庞大的农民工推动了中国城镇化的快速发展,提高了人口城镇化率。从1992—2014年,城镇化率从27.46%快速提升到54.77%。[12]但二元体制使大部分农民工“城而不化”,积累了大量“半城镇化”人口,户籍人口率依然很低。

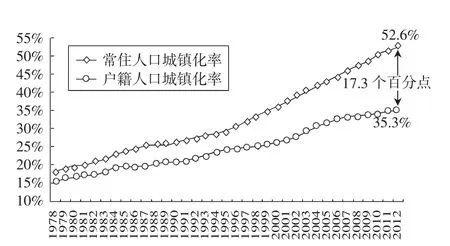

按照城镇化人口的统计口径,在城市生活6个月以上,即统计为城市常住人口。2013年我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率只有约36%[13],有17.7%的缺口。2014年户籍人口城镇化率达36.7%[14],缺口进一步扩大为18.07%。从图1可以看出,我国常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率差距在不断扩大。

图1 常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差距

我国的户籍城镇化率低于发展中国家60%的水平,更低于发达国家80%的水平。按照《国家新型城镇化规划》的预期,到2020年,常住人口城镇化率达到60%左右,户籍城镇化率达到45%左右,仍有约15%的“半城镇化”人口缺口。

随着我国城镇化政策逐步放开,大批农业劳动力实现了异地的非农化转移。扩大了二、三产业,使农业劳动力从低效率的农业转移到高效率产业,创造出更多社会财富,推动了经济发展。但这种城镇化是不完整的城镇化,或者说是物的城镇化、产业的非农化、人口的城镇集聚化,而非人的城镇化。物的城镇化,仅使农业劳动力的职业身份实现了非农化,但城市身份并没有实现同步转换,一直处于城市福利的排斥状态。农民工职业上实现了非农化,地域上实现了城镇化,但以户籍为标志的社会身份依然是农民。职业身份与社会身份转变的非同步性,产生了中国独有的农民工群体。

中国城乡二元体制划分了严格的城乡户籍,不同的户籍,享受不同的福利待遇。城市福利待遇获得的前提是取得城市户籍。只有拥有城市户籍,获得市民化待遇,才是真正的城镇化。农民工的农业户籍,使其无法享受城市居民的福利待遇,这种职业与身份、付出和待遇的非对等性的城镇化也被称为“半城镇化”“伪城镇化”。这种“半城镇化”,直接制约了我国城镇化的健康发展。产业结构升级的人才瓶颈、消费内需的拉动、第三产业发展的滞后、农业现代化的推进等,均与农民工未能实现完全城镇化有关。农民工顺利实现市民化,可以为这些发展中问题的解决创造有利条件。十二届全国人大四次会议政府工作报告明确指出,要推进新型城镇化和农业现代化,促进城乡区域协调发展。深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,从国家政策方面对农民工市民化提出了目标要求。“半城镇化”已经严重影响到我国经济的进一步发展,一些城市开始了农民工市民化的道路探索。

三、我国农民工市民化道路的实践探索

在农民工市民化的道路实践中,一些城市进行了有益的探索。21世纪初期,户籍制度改革步伐加快,从“农转非”指标控制放松到小城镇户籍基本放开,各地积极推进户籍制度改革。2000年浙江省率先取消地级市进城和“农转非”指标。2001年郑州、石家庄公布了七条可以入户该市的标准。不到1年时间,郑州市新增入户10万人[15]。2002年开始,城乡统筹发展,建立城乡一体化户籍制度成为户改新方向。2002年2月,四川省建立全省统一的户口登记制度,全面放开地级市户籍。2002年12月,江苏省取消农业户口和进城人口计划指标,实行户口迁移条件准入制。2003年3月,福建省开始打破城乡二元的社会保障格局,实现最低保障的城乡一体化。2003年8月,郑州取消农业户口、非农业户口、暂住户口、小城镇户口,实行“一元制”户口管理模式。2004年6月,南京建立城乡统一的户口登记制度,在全市范围内取消农业户口、非农业户口,按照人口实际居住地,统一登记为“居民户口”。2004年广州取消“农转非”人口控制,放宽入户条件。

全面放开的户籍改革,使社会保护体系瞬间向社会民众全面开放,政府公共服务的一次性支出成本陡增。2003年8月,郑州市放开户口管理,入户人口蜂拥而至,1年之内新增入户15万人[16]。城市的基础设施、公共资源立即捉襟见肘,无法满足城市人口的瞬间膨胀。地方政府的财政也无力为新增加人口提供更多的公共服务。2004年8月,在郑州市“户籍新政”试行1年后,不得不宣布暂停,退回到2003年的老标准。实践证明,瞬间放开城乡户籍的道路不可行。由此,一些地方开始试行居住证制度。2009年上海推出《持居住证人员申办本市常住户口试行办法》,居住证在满足一定条件后可转为常住户口。[17]2014年7月,《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》的颁布,是我国户籍改革的里程碑,标志着二元户籍从形式上走向了终结。在城市入户方面,走的依然是逐步放开之路。通过居住证和积分落户制,来逐步对入户人口放开城市福利,政策具有明显的渐进性和可控性。2014年11月河南省出台了《关于深化户籍制度改革的实施意见》,各地可根据不同体量设置不同的落户“门槛”,郑州则建立完善积分落户制度,以相应的指标来对应落户分值。进城时间长并有能力在城市生存的人优先落户。农民获得居住证,享受的仅仅是“基本型”公共服务均等化。如果进一步获得“进阶型”公共服务,需满足“连续居住年限”“参加社会保险年限”等条件要求。[18]2015年6月,贵阳市户籍改革分为三个圈层,不同圈层对应不同的落户标准和放开程度。[19]

在农民工市民化进程中,地方政府选择的是渐进式的、有选择性的、逐步放开的户籍制度。将农民工入户获得社会保护项目的内容与应尽社会义务或进城时间相挂钩,逐渐解决农民工城市服务的均等化。在对户籍制度放开的人群选择中,优先选择城市化能力强、对城市发展贡献度高的人员,比如对城市购房面积的标准,本身就是出于对城市地产发展贡献度的考虑。对学历、职称的要求,这部分人是城市建设所急需的人才。对这些人进行户籍开放,实际上是对流动人口中的优质资源吸纳到城市中,这部分人对城市的贡献远大于城市公共服务的支出。对城市化能力较差的农民工、无力在城市购房的人员,采用积分制,暂时无法享受到相应的社会公共服务。

四、二元体制的长期性决定了我国市民化道路的选择

二元体制的长期性及由此产生的巨大城乡势能差和庞大农民工人口,决定了我国农民工市民化的道路选择。长期的城乡分治所产生的巨大城乡利益势能差,使中国的农民工市民化政策陷入了两难境地:既不可能继续以二元体制来阻止农民工的市民化,又不可能完全放开,对农业非农化转移人口短期全部实现市民化。现有的城市资源经受不起蜂拥而至的农民工,庞大的市民化成本超出了地方政府的现有财政承受能力和城市基础实施承载力。

从时序上讲,有两条途径:一次性普惠式道路;渐进式选择性道路。前者一次性偿还,大量农民工在城乡利益差的驱动下蜂拥而至,对城市现有资源和财政支付能力冲击太大;渐进式有选择性偿还,将部分城市公共服务的待遇偿还给农民工,可以减少对社会资源的冲击。长期积累的巨大历史欠账,只能逐步清偿,由此决定了农民工市民化道路的渐近性。渐进式市民化道路的前提,是对当前的财政体制进行改革,引进社会资本,充分调动中央政府、地方城市政府、企业、社会组织和农民工个人共同参与市民化进程的积极性,顺利平稳实现农民工的市民化。

渐进性的市民化道路,直接面临着市民化人口的选择性问题。我国的农业劳动力转移经历三个阶段:农民、农民工、市民。农民工阶段为中国所独有。发达国家只有农民的市民化,职业转换同时伴随着身份转换。发达国家的城市化与工业化基本同步进行,走的是以市场为导向的城市化道路。城乡间的利益差别,在市场力量的推动下,通过城乡资源的自由流动,可以很快抹平这些差别。与我国农民工市民化在政策处理上类似的是移民问题。国外对新移民采取选择性的积分制政策,可以有效控制市民化成本并及时化解,没有形成巨大的历史欠账。2005年德国的《关于控制和限制移民和规定欧盟公民和外国人居留与融合事宜之法》,将移民的“控制”写进了法中,根据国家的接受能力,采取“积分制”选择移民。2007年法国推行“选择性移民政策”,接纳有利于经济增长的移民,同时严格控制其家属随同。[20]英国《1962年英联邦移民法》规定,欲移民的英联邦公民必须持有内政部的证明书。证明书分三类:A类针对英联邦国家公民,在英国有固定工作;B类指掌握英国所需技术的移民;C类指没有技能的劳工,将按申请顺序审批。[21]1965年规定,C类许可证停止签发,将没有工作技能的人排除在外。[22]2002年之后,为促进经济的发展,英国积极鼓励专业人士和技术人员移民,向拥有相当专业技能的外国人颁发许可证;海外学生在英国毕业后,可在英国境内申请工作许可证等。[23]2014年我国颁布《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》,对市民化人口也是采用积分制。不同分类人群的积分数值不同,从而决定了入户和享受市民化待遇层级的不同,体现了我国市民化道路的选择性。

从主体角度来看,我国长期的城乡二元体制,其一元化过程需要政府来主导,由此决定了必须走政府主导型的市民化道路。新型城镇化以市场主导,但农民工市民化必须以政府主导.对农民工进行有序、可控性市民化。传统城镇化一直走的是政府主导型道路,新型城镇化要求“市场主导,政府引导”。城镇化过程中资源的配置可以依靠市场;但不同群体之间的利益再分配、为非农业转移人口提供均等化基本公共服务,则是市场无法解决的,必须依靠政府。应以政府为主导,实现资源配置从集中走向城乡均衡。农民工的市民化成本,非市场因素所导致,而是政府行为使然。因政府之手导致的市民化高成本,破解之手同样只能来自政府。此外,二元体制的巨大历史遗留负担,也必须由政府来主导进行有序推进。历史上由政府之手形成的城乡势能差,只能依靠政府之手来填补。加强农村基本公共服务投入,对城乡利益差进行再平衡,实现城乡一体化,从源头消除城乡利益势能差,才是解决我国农民工市民化的治本之策。

五、结语

我国的城乡二元体制,在特定时期有其一定的历史合理性。但随着时代的发展,市场经济体制的确立,生产要素流动的客观要求,原有的合理性早已丧失,二元体制越来越成为城镇化发展的桎梏,客观上迫切要求实现生产要素城乡的自由流动。作为生产要素最活跃的农业劳动力,自发地由低生产效率部门转移到高生产效率部门,即由第一产业向二三产业转移,这是历史的必然趋势。转移到城市的农民,其城市身份被称为农民工。农民工是个过渡性身份,职业的转移与身份的转移并不同步,实际上只能是不完全转移。由不完全转移农民工所参与的城镇化,也只能是“半城镇化”。城镇化的诸多经济特性并不能完全发挥出来,使城镇化对经济的拉动和转型升级的作用大打折扣。中国城镇化的健康发展,必须以新型城镇化取代以物为中心的传统城镇化,确立以人为核心的城镇化,才能更好发挥城镇化的各种效能。

以物为本城镇化长期积累的城乡二元利益“大坝”,成为政府主导下城镇化的历史后遗症。正所谓:“尘归尘、土归土”,在以市场为主导的城镇化战略下,对政府主导城镇化时期的历史欠账,必须依然采取政府主导的市民化道路来解决历史遗存。

根据刘易斯二元经济理论,城乡存在生产率的差别,在城乡利益差的驱动下,农业人口进行非农化转移,从低效率部门进入到高效率部门,从农村进入城市,从而推动了城市化的发展。随着人口由乡入城的迁移,农村劳动力逐渐减少,城市劳动力逐渐增多,该过程一直持续到城乡利益差别消失为止,最终实现城乡一体化。

建国后,由于各种历史的原因,我国实行了城乡分离的治理模式,建构了城乡二元体制。我国城乡二元体制像一道横亘在城乡之间的大坝,把农民工的部分利益阻挡在城市体制之外。进入城市农民工的部分价值和权益因二元体制而被城市所剥夺和排斥。经过二元体制过滤后的农民工价值低于城市化过程中应得的价值,有学者称为“半城镇化”。首先体制上受到排斥,无自由迁移权。改革开放后,城乡迁移政策有所放宽,农村居民进场,受到利益排斥,无市民化待遇。遭受用工歧视,同工不同酬、同命不同价,受到二元体制的利益过滤,部分价值被城市剥夺。二元体制下城乡人口的流动最终也能实现劳动力的平衡,但这种经过二元体制过滤后的平衡是种低层次的平衡。

随着经济结构的调整、国际经济环境的变化和人口结构的老龄化,劳动力从无限供给逐渐走向相对短缺。现有低层次的城乡平衡已经不适应经济结构调整的新要求。新的经济形势下,国家提出了以人为核心的新型城镇化战略,其本质就是要还原农民工真实的社会价值,使其获得与城市居民同等的福利待遇。现有的城市福利待遇以城乡二元体制下的户籍制度为基础。实现以人为核心的城镇化,就要打破现行的城乡二元体制,首当其冲是城乡分离的户籍制度及与户籍制度绑定的各项福利待遇。

城乡二元体制堤坝的拆除,可以使城乡劳动力实现高水平的平衡。城市农民工价值的提高,打破了低水平的城乡劳动力平衡,拉动农村劳动力的进一步转移,使一些潜在的农业过剩劳动力进一步转移出来,释放人口红利,延缓刘易斯拐点的到来。

我国农民工市民化的渐进性、选择性和政府主导型道路的平稳进行,必须要有更为长远宏观的战略做指引。

从长远看,农民工市民化只能是城乡一体化的阶段性目标。城乡一体化是农民工市民化的治本之策。农民工市民化为我国新型城镇化发展的阶段性目标,城乡一体化为长远目标和终极目的。阶段目标的实现以靠长远目标做指引,长远目标的逐步实施可以更好促进阶段目标的实现。

从空间上讲,城市户籍福利的剥离和农村居民福利的增加必须同时进行,才能从源头遏制城乡户籍利益差。农民工市民化道路,从空间上讲,有两条途径:从城乡利益“大坝”的高水位处抽水,即剥离现有户籍制度的福利部分;[24]往“大坝”低水位处注水,实现城乡基本公共服务均等化。真正意义上的户籍改革,正是从这两方面同时着手。

正像“农民工”是个历史性概念一样,“农民工的市民化”同样是个历史性问题,具有过渡性,只是在现有户籍制度的框架下,解决问题的权宜之计。实质是一种户籍政策调整。剥离户籍福利逐渐实现城乡一体化才是真正意义上的户改。[25]从更为宏观长远的角度看,随着城乡一体化的进一步推进,农民工的市民化最终将成为一个伪命题。

[1][2]茶洪旺,和云.中国经济发展中的隐忧:城乡居民收入差距扩大的效应分析[J].经济研究参考,2012,(10):44-50.

[3][5]秦金月.中国民生发展报告2015:1%家庭占全国1/3财产[EB/OL].2016-01-20,中国青年网,http://www.china. com.cn/cppcc/2016-01/20/content_37621220_2.htm.

[4]D.T.Yang,“Urban-BiasedPoliciesandRisingIncome Inequality in China,”The American Economic Review,vol.89,no.2,1999,pp.306-310.

[6]冯奎.新型城镇化进程中政府需从全面主导向有限主导转型[J].经济纵横,2013,(7):51-55.

[7]董振国,等:一个城市户籍:捆绑了多少利益[N].经济参考报,2010-01-27.

[8]高明勇.农民工市民化的成本如何测算[N].新京报,2013-03-30.

[9]国家统计局:2015年农民工监测调查报告[EB/OL].2016-04-28.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t2016 0428_1349713.html.

[10]邵海鹏.农民市民化财政成本:平均每人13万元[N].第一财经日报,2014-07-31.

[11]熊若愚,袁钢.跨越市民化道路上的“卡夫丁峡谷”——中外农民向市民转变路径的比较研究[J].农村农业农民2005.12B:43-44.

[12]中国统计年鉴·2015[R].

[13]国家新型城镇化规划(2014-2020年)[R].

[14]张培丽.“三农”研究的理论变迁:2003—2013年[J].经济研究参考,2015,(32):32-42.

[15][16]胡巨阳.如今全国省会郑州户籍门槛最低[N].河南商报,2014-11-13.

[17]王春霞.户籍改革最终一定是户口不再带来利益[N].中国妇女报,2009-03-70.

[18]余嘉熙,冯国鑫.“豫户籍新政”因地制宜设“门槛”[N].工人日报,2015-01-08.

[19]肖达钰莎.贵阳出台推进户籍制度改革实施办法[N].贵阳日报,2015-06-12.

[20][23]傅义强.西欧主要国家移民政策的发展与演变——以德、法、英三国为例[J].上海商学院学报,2009,(3):1-5.

[21]John Maxwell Evans.Immigration law.Talor&Francis. London,1983:75.

[22]Paul B.Rich.Race and empire in British politics.CUP Archive.Cambridge.1990:270.

[24]刘玉海.户籍改革下一步:公共服务均等化[J].21世纪经济报道,2012-03-27.

[25]风华.剥离户籍福利成为关键户籍改革脚步渐近各地争相“摸石过河”[N].中国商报,2015-04-07.

责任编辑、校对:张增强

Urban-Rural Dualism and the Path of Citizenization of Rural Migrant Workers

Wang Chunlei

(Development Research Center of Featured Resources in Wuling Mountainous Area,Yangtze Normal University,Chongqing 408100,China)

Long-term urban-rural dualism accumulates a huge potential difference between the city and village.On the one hand,a lot of urban resident interests are accumulated;on the other hand,a large number of rural migrant workers emerge. In the process of citizenization,the quick collapse of the urban-rural dualism will lead to instant release of the potential difference,having great impact on urban infrastructure and finance.Some cities have explored the path of citizenization.Due to its long term,the citizenization path must be gradual,selective,led by the government,carried out at the same time with the stripping of urban household welfare and the increase of rural residents.And it should fundamentally keep the interest difference between urban and rural within limits.In the long run,the citizenization of rural migrant workers is the periodic goal of the integration of urban and rural areas which serves as the foundation of the citizenization.

dual system,interest difference between urban and rural,citizenization of rural migrant workers,household registration system,urbanization of population,fundamental public service

F323.6

:A

:1673-1573(2017)01-0072-07

2016-08-22

湖北省教育厅人文社科项目“城镇化发展中的城际和谐”(14G488)

王春雷(1969-),男,河南南阳人,长江师范学院武陵山区特色资源开发与利用研究中心副研究员,博士,研究方向为新型城镇化发展。