美国体育“学科革命”对体育学知识体系构建的影响

于 涛, 周建东,2

(1.山东师范大学 体育学院,山东 济南 250014;2. 山东师范大学 教育学院,山东 济南 250014)

美国体育“学科革命”对体育学知识体系构建的影响

于 涛1, 周建东1,2

(1.山东师范大学 体育学院,山东 济南 250014;2. 山东师范大学 教育学院,山东 济南 250014)

“学科革命”肇始于对体育教师实用主义的批判,使体育逐渐从技术性学科向学术性学科转变,标志着美国体育学研究开始步入“后现代体育学”时代。对于“学术性学科”的体育学而言,需要解决三大问题:①体育学术性知识体系的边界;②体育学科中技术操作知识与职业知识的归属;③体育专业学生应当掌握的知识范畴。借鉴美国体育“学科革命”的思路及其经验,我国的体育学理论建设应从以下方面进行改善:转变我国“体育学”的研究视角;审视体育知识的边界问题;重视体育知识体系的构建。

体育学; 体育教育; 学科革命; 知识体系; 美国

Author’s address 1. School of Physical Education, Shandong Normal University, Jinan 250014, Shandong, China; 2. School of Education, Shandong Normal University, Jinan 250014, Shandong, China

1964年美国加州大学教授亨利(F.M.Henry)在全美大学体育协会年度学术会议上发表《体育教育:一门学术性学科》的演讲[1],引发了美国高等院校体育学者对体育学科的性质、概念和体育专业学生所应掌握的知识体系的重点及边界等问题的广泛讨论。在其后的30余年间,学者们对相关问题争论的热度持续不减,许多知名学者如R.S.Kretchmar、S.Hoffman、L.F. Locke、D.Siedentop、D.Best等都参与争鸣,彼此间进行激烈的思想交锋。进入21世纪后,随着理论上对Kinesiology一词的涵义和意义日趋明朗,在实践中美国体育科学学会(American Kinesiology Association,简称AKA)的正式成立以及许多体育院校名称的改变(据2008年AKA对美国858个大学体育学院名称的调查结果显示,单以Kinesiology为名的学院108个,占13%),这场由亨利引发的美国体育“学科革命”的成果似乎得到了较为一致的认同。那么,这篇革命性的论文究竟讨论了哪些问题?引发了后人的哪些思考?又会对我国当前进行的体育学理论构建产生什么样的影响呢?本文拟对此进行探析。

1 体育:从技术性学科到学术性学科——基于对体育教师实用主义倾向的批判

《体育教育:一门学术性学科》开篇即指出了美国现代体育思想是建立在医学模式之上的,认为锻炼(exercise)和竞技(sport)的作用在于预防和治疗疾病。现代美国中学的体育基本上是围绕着提高入伍适龄青年的体能而展开,并为减少青年兵源不合格率而采取了大量有效措施,包括改变原有体育课程设置,重视在校学生的身体锻炼等。基于此,大学体育教育将其关注的重点置于生物学意义上人的发展,而不是将体育作为一个知识领域进行发展。即“学科革命”以前的美国大学体育教育并未将体育看作是一个学术性学科,而是围绕着教师和教练员所需的技术、教学和课堂管理进行的专业性和应用性技能培养的过程。“学术性学科是一个正式学习过程中有组织的知识体系,对这些知识的习得本身就是有价值和恰当的,并没有任何实际应用的要求和展示,其内容应是学术性和理论性的,而不应是技术性和职业性的”[2]。

亨利认为,体育学科不同于化学或数学学科,它所学不一定有所用,大学中所学的大部分知识在中学课堂中并得不到充分的体现。中学体育课围绕着传授基本运动技术和培养学生的基本运动能力,那么如何判断大学生(准中学体育教师)所掌握的知识内容已满足或超出中学体育教学的需求?是看他们对教学方法的使用是否恰当,还是看教学效果是否满意?或者仅仅看他们对运动技术掌握的水平?体育项目间并没有内在的联系,篮球和足球项目之间也没有谁为基础的问题,更没有由浅入深的学习规律可循。另外,大学生的运动技术并不一定比所教中学生的技术水平都高,而且随着生物年龄的增长,一个人原本很高的运动技术水平也会随着体力的下降而降低;故大学生所掌握的运动技术水平不能作为学习质量的评判标准。

需要指出的是,亨利认为并不是大学体育专业学生不需要学习运动技术,而是指技术学习和课堂管理是职业性课程,不是学术性学科内容。事实上,不仅是美国,世界各地的体育系(院)从课程设置、学位授予到系(院)管理都表现出鲜明的为中小学校体育课教学管理服务的特点,同时与教育学院有着千丝万缕的关系。“学科革命”以前的美国大学体育系基本都隶属于教育学院,学生除去在体育系学习运动技术外,还要到教育系修满一定的教学法和课堂管理等课程的学分之后才能到中学任教。这种鲜明的职业倾向在我国最近的学校体育改革中尤为突出,培养目标明确为“胜任中学体育教学的应用性人才”。尽管在培养规格上提出“宽口径、厚基础”口号,但在课程理念上仍念念不忘中学体育有限的空间,使得实用性、技术性课程逐渐增多,学术性课程内容逐渐减少。

一些师范院校为了在竞争激烈的高校市场上占有一席之地,提出要办突出师范特色的综合性大学的理念。即学生在各专业学院学习的基础上,拿出1~2年时间到教育学院学习有关的教师技能,或者由学校开设教师教育类的通识课程。这类课程包括中学教学法、课堂组织与管理、教育技术学等,许多与体育专业课在内容或形式上重叠,内容上无关。如通识教育中的课堂组织与管理主要针对室内文化课而言,作为室外活动类的体育课并没有直接的意义。体育系学生除了必须学习这类教育通识课外,本专业还要开设体育课堂组织与管理等课程。这样,不仅造成学习资源的浪费,还挤占了专业课程的时间。亨利对这种紧盯中学体育教师的大学教育理念颇不以为然,强调大学体育系的学生所学知识并不一定对体育教师有直接的实践帮助,一些人对“不切合实际”或“象牙塔”式的理论知识缺乏耐心,导致体育领域里的“反智主义”弥漫,这可能会对体育科学研究造成毁灭性打击。

“知识是可证实的理论,事实是组成知识的原材料。当一个知识领域被充分建立起来后,实际问题就可以用一种简单、经济、准确、有效的方式来解决。基础研究是任何科学研究的根本,它的研究方向不应该受任何实际应用需求所限。科学史上许多基础研究在开始之际并没有与可能存在的实用价值有任何关联。如欧姆的研究最终引发了电力革命,麦斯威尔的方程引领了现代传真和无线电技术的发展,源于自由基础研究成果的基本理论知识才是专业生命力的根本”[2]。体育学科要真正走向繁荣之路,应改变职业性、应用性方向,走向学术化和理论化。

事实上,亨利思想的背后有着深厚的教育哲学背景。20世纪六七十年代,正是美国社会反思进步主义教育影响的年代。进步主义教育运动产生于20世纪前后,直至1955年6月进步教育协会宣布解散。杜威的“教育即生活”“教育即生长”“教育即经验的改造”和“儿童中心论”思想影响了美国乃至全世界的教育达半个世纪,其间各种新的教学方法、儿童观、教育观层出不穷,杜威思想在体育领域里的传人威廉士也适时地提出“新体育”的观念,给原本形式体育占主导地位的学校体育带来了一股清新之风。二战结束和冷战时代开始,进步主义受到广泛的批判,要素主义逐渐受到重视,一种比较一致的观点就是进步主义造就了反智主义的倾向,忽略了对学生进行科学、学术的训练,培养了没有文化的一代。因此,1957—1967年,美国发起了以“教学内容现代化”为中心的课程改革运动,针对进步主义以儿童为中心、以活动为中心的弊端,着眼于充分反映现代科学成就和方法的课程设计,提出学问中心课程理念。

学问中心课程有几个特点:①学问化。全美教育哲学学会会长费尼克斯讲,“未被学问化的知识,无论对教授还是学生,都是不适宜的。它不是可教授性的。一切教学应当是以学问为中心。换言之,不进入学问范畴内的事件是教学所不希望的”[3]115。同时,他还规定了学问和学科间的关系,唯有进入学科的知识才叫学问,“学问的知识具有型或结构”,培养学生的智力是以“知识结构”和“学问性的探究”为基础的。②专门化。学问中心课程强调专门的学问,认为学问世界是多元的,谁也不可能完全地描绘任何事物的整体图景,必须进行分科研究。各学科用自己的方法,确定自己的目标,发展自己的理论。③结构化。为了便于教学,任何知识都必须找到其基本概念、原理间的相互关系或因果关系。赋予学习的对象以意义,便于开拓新的经验领域。“任何学问的显著特点,就在于构成学问的知识易于教学。这是由于学问所具有的特点使然:分析简化、综合协调、推动化[3]120”。作为学问知识首先是要分析简化,使主题便于理解;其次是综合协调。学问是概念结构,其功能在于揭示对象的类型和关系,分析不是目的,只是综合的基础,通过综合才能构成新的整体结构。③有推动力。学问是活的知识体系,它刺激着进一步的分析和综合,启示着新的结构。学问概念不仅构成概念的结构、系统,而且具有生成力,还会进一步发展,产生出新的概念。在这点上亨利也持同样的观点,“学术性学科的使命是本学科知识的发展而不是具体实践。这对所有学科都是正确的。如果不是这样,人类知识的增长必然会终止”[2]。

2 体育知识体系的边界与范畴——对作为“学术性学科”体育学的追问

既然职业性、技术性的知识不应算作学术性学科的知识内容,那么作为学术性学科的体育学应由哪些知识内容构成呢?“它包含了多种不同学科领域的基础部分——解剖学、力学、生理学、文化人类学、历史学、社会学和心理学。这些学科领域研究人类个体日常生活所需的技能展现、技能活动中表现出的美学价值、体育活动对于身体和竞争本能以及应对负责环境的意义作用、休闲活动的参与等”(伍德沃斯于1926年首次使用,指涉及不同领域、超越一门学科范围的研究活动)[1]。这些都是作为体育学术性学科的基础部分。仅有这些知识而缺乏对人类运动行为和运动能力方面的综合知识也是不够的。

以“技能形成学”为例,这门学科包含神经生理学、解剖学和实验心理学的相关知识,同一类课程在心理学院开设,但他们的重点会放在精细动作的分析上,而不是人类整体运动或大肌肉活动现象。同样,儿童发展课程在心理学院同时开设,但他们的关注点是儿童智力和道德发展等非运动行为方面,对于儿童早期的全部运动行为和生理变化并未给予充分的重视,而这些恰恰是体育科学研究的重点。这类课程应是上述普通生理学、心理学等的高级专业课程。类似的高级课程有运动机能学和人体力学、运动学习与迁移、运动生理学、身体表现的情感和个性因素等。在亨利看来,体育的学术性学科实际上包括上述基础课程和高级专门课程。“掌握专业基础课程是学习高级课程的先决条件,这些基础课程的学习可能是多学科的——要从开设物理学、生物学、社会科学等传统学科的各个不同学院学习,否则,学生掌握基础知识的广度和深度就不足以达到学习高级课程的要求”[1]。

亨利引出了体育学术性学科的属性问题:究竟是interdisciplinary还是crossdiscipliary。需要指出的是,亨利讨论这个问题的时期是20世纪60年代中期,与国际学术组织70年代确定的对这2个概念的定义不尽相同[1],亨利使用的interdisciplinary和crossdiscipliary有其自身的含义。他反对用interdisciplinary的方式构建体育学科的知识体系,认为interdisciplinary是多学科的、多学科参与的意思。体育作为一个学术性学科不能是多学科的综合体,仅在基础学科受过良好训练,没有运动行为和运动能力方面的知识是不够的。仅仅借用其他学科的理论和方法解决自己的实际问题,无法形成自身特有的知识体系,体育学科就可能被看作可有可无的边缘化学科,所形成的也是碎片化的知识。什么学科可以是多学科的或综合学科的?世界文学可以是多学科的,而物理学、化学学科就不是多学科的综合,体育学科也不是多学科的综合,应是探究身体活动自身的知识体系。

亨利倾向于使用crossdiscipliary概念,接近我们今天使用的交叉学科或跨学科概念。“交叉学科通常会从其他与体育相关的学术性学科中汲取部分与身体活动有关的知识,二者共同发展并形成合作互动的学科关系”[2]。尽管由于时代的原因,亨利在文章中却未给出两者之间更加明确的定义,仅指出2个概念的复杂性,只能用实例说明,不宜用语言表达。在理解2个相互交叉学科的关系上,亨利还提出应注意的几点。

(1) 体育学科不是相关学科知识的简单应用,应该是身体活动本身知识的发展。“体育学科不是各相关学科在身体活动的学习和展现实践中的应用。如果那样的话,体育就不是一门学术性学科了,而是一门技能专业性学科。如果能将解剖学、人类学、生理学、心理学、社会学及其他领域的深度研究与个体参与身体活动的基础知识相结合,并在身体活动中表现出鲜活的生命和多功能的价值,那么这个学科就是一门学术性学科”[2]。亨利曾以“氧债”为例进行说明:“氧债”是生理学概念,在生理学中只是提出氧债的概念,但在身体活动中氧债的作用及机理,生理学是不讨论的;肌肉通过反复练习会变得更加强壮,探究这一现象的因果机制是一个生理学问题,但肌肉训练的强度与练习次数,每次练习时间与肌肉力量变化的规律则是体育学知识探讨的内容。因此,运动生理学不是单纯的生理学在运动中的应用,而是对身体活动中特有的生理现象的探究。

(2) 体育学科的知识要有独立性,与其他学科有相关关系。在体育领域中,常有学者把生理学和心理学作为运动生理学和运动心理学的母体学科,这在认识上是有偏差的。在探究身体活动上生理学、心理学、体育学是同根的、相关的。“一个生物化学家可能缺乏化学家和生物学家所需的专业训练,但他在生物化学这个交叉领域更具优势,他是一个比化学家和生物学家更具能力的生物化学家[2]”。

(3) 由谁来主导这个交叉性质的体育学科?“体育史教科书的攥写人应当选择一位对体育非常有兴趣的历史学教授,还是选择一位在历史研究方法上有较高造诣的体育学教授?”亨利的结论是“各学科发展史的主体部分应由各学科自己的学者担当,而不是让那些对这些学科仅仅是兴趣的历史学家们去写。体育社会学等其他学科也一样。另外,至于“由谁来教”这个问题,可以更直接地回答:应该由那些对该学科发展曾经有过推动作用的,或正在为该学科发展做出贡献的学者们来教”[2]。亨利在此不仅急切地表达了构建一个不依附于任何学科,又独立于应用领域的、具有学科交叉性质的学术性体育学的想法,为以后的体育学知识发展指明了方向。围绕亨利的观点,美国体育学术界展开了长期、激烈的争鸣,其间讨论的问题和理论上的进步主要集中在以下几点:

2.1 体育学术性知识体系的边界问题 亨利的跨学科理念crossdiscipliary,原意是创造一个崭新的体育学术性知识体系,这个知识体系应紧紧围绕体育活动中所独有的现象展开规律性认识。“一个成功的跨学科体育研究应该从问题开始走向学术化。但是,一个时期以来,体育理论知识的增长更多地来自相关学科,而不是身体活动领域本身问题。许多学者并不关心他们身临其境的身体活动问题,游离于研究对象之外,强调相关学科理论的发展。”[4]亨利的跨学科crossdiscipliary被后人错误地理解为相关学科或多学科的意思。纳瓦尔用cognate disciplinary or interdisciplinary表示并批判学术性学科发展的现状。cognate一词是相关的、同根的意思。与谁相关呢?与身体活动相关,凡是与身体相关的学科都成为体育学科的知识领域。如此一来,人们常用身体活动相关学科代表体育领域中与其他学科结合而成的新兴学科。“学科革命”后的几十年间,美国大学体育教育发生了翻天覆地的变化,体育心理学、体育文化学、体育社会学、体育人类学、运动生理学等众多的体育相关学科知识进入了大学体育专业教育课堂,体育学术性学科研究成果的快速增长极大地促进了各级体育人才的培养。据1987年美国教育蓝皮书介绍,与身体活动相关的学位课程中本科教育有509个,硕士有176个,博士有49个。“如此一来,体育领域的跨学科crossdiscipliary方法并未创造出应有的成就,反而与活动相关的知识内容主宰了今天的体育理论知识架构”[5]。亨利原本倡导的创造一个独立的、专门的体育学术性学科的愿望并未完全实现,反倒是相关学科的知识和方法过分地渗透到体育学科领域,混淆了体育学知识体系内容。这种体育相关学科的研究方法在当代饱受诟病,受到许多学者的批判,最具有代表性的学者当属纳瓦尔。

纳瓦尔针对这种相关学科知识泛滥的现状提出4个方面的批评[4]:①相关学科方法没有在与身体活动的过程性知识的结合上提供有力的支持。强调学术性知识的重要反而加重了身体活动基础概念的真空。②相关学科的手段和方法使试图建立体育本身的知识体系碎片化。原因就在于,一些学者注重相关学科中的理论问题,忽视身体活动中提出的具体问题,这种现象在微观层面表现得尤为突出。③具有讽刺意义的是,注重相关学科方法的学者们的研究成果对该相关学科本身根本没有任何影响,即体育领域用相关学科理论和方法取得的研究成果在相关学科看来太过“小儿科”。使用相关学科方法的体育工作者在体育领域的研究也没有创造出多少有价值的成果。④学者们倾向于与相关学科建立更密切的关系,而不是潜心于身体活动领域。总之,学术性的体育学科由于借用了相关学科的理论、手段和方法,的确在身体活动领域取得了巨大的学术进步,也使体育学科取得了应有的地位。但是,这些成就却是孤立的、碎片化的,与身体活动实践也存在一定的距离。

事实上,美国许多院校一直在克服这种身体活动知识的过分相关学科化的倾向。早在1967年,弗雷利(Fraleigh)提出围绕5个身体活动中的关键词构建其知识体系:生物发展;政治、经济和社会因素;表现;学习和应用力学。帕迪克(Paddick)则勾画出8个过程作为基本的研究领域:力学的、能量的、组织的、成长的、学习的、动机的、美学的、历史的。伊利诺斯大学体育学系则围绕着能量、工作和效率,成长、发展和塑造,协调、控制和技术,参与、适应和成就这几个概念群构建了自己的知识和课程体系。学者们认为,这种以身体活动领域中问题为导向的研究成果所组成的知识体系才是亨利引发学科革命的初衷,也是体育学能在科学领域独善其身并被认可的学术性学科必备的条件。

2.2 体育学科中的技术操作知识与职业知识的归属问题 “需要强调的是,体育学术性学科并不包括各学科在身体活动的学习和操作时的实践应用。如果那样的话,体育就不是一门学术性学科,而成为一门技能专业性学科了”[2]。亨利认为,学术性学科与职业性学科是有区别的,“一门课程属于职业性课程还是学术性课程可以从3个方面进行判断,这门课程是否有教育实习?这门课是否主要发展学生的运动技能?这门课是否关注竞技比赛的规则和策略?[2]”在这个问题上,亨利坚决批判体育的实用主义倾向,认为很长一个时期以来,体育学院的大多数课程、学位和管理体系的设置,都表现出鲜明的中小学体育教学和管理的倾向。学术性学科成为专业技术性学科的“侍从”。基础知识是要为实践提供依据,但是这并不意味着所有的知识都必须对教师们有直接的实际帮助,“这是因为学术性学科的使命是本学科知识的发展而不是具体实践,这对所有学科都是如此,否则,人类知识的增长就会停止”[2]。亨利的这种重相关学科知识、轻教师等专业知识的观点,遭到主要来自2个方面的抨击:一是贬低教师教学和管理知识的重要性;二是割裂学科知识、操作知识和专业知识间的关系倾向。

俄亥俄州立大学教授、sport education教学模式创始人西登托普曾批评高校体育专业教育中的学科知识教育与中学体育专业知识脱钩的现象。“大家都十分清楚学科革命对教师教育课程的影响,在过去的25年间教师和教练教育课程体现了这场革命带来的变化——运动心理学、体育史、体育哲学、运动生理学、运动生物力学、技能学习、技能控制等课程成为教师和教练的专业课程”[6]。这些学术性学科知识与中学所教的东西根本无关,而中学作为学科的体育在大学培养教师时不被看作一个学科。中学体育所学的大多是经验学习,必须通过直接参与获得。

西登托普认为,大学体育专业所学的知识就是中学所教的运动技术,以及与其密切相关的教学法和管理知识。把学科性知识作为专业知识的核心,不断减少那些与sport中个人经验有关的课程,无论他们在教学法方面做得多么充分,却始终不能胜任体育教师。原因在于他们没有可以用于教学法的知识技能,没有能力让学生更加熟练地掌握运动技能。教师对专业知识的一知半解必将造成中学体育课程计划的混乱。霍夫曼甚至悲观地勾勒出2020年的学校体育乱象:“体育专业将混乱不堪,没有两个人能对究竟教什么达成一致,一个学校的体育课究竟怎么上完全依赖这个学校的教师的情趣奇想所定”[7]。长此以往,未来的体育教师由于对体育项目的一知半解,而成为娱乐活动的安排者、管理者和协调员。他们将非常擅长安排和管理这些娱乐活动,将热心于向学生介绍新鲜的、改革性的活动,让学生们感到幸福快乐,但是这些与专业知识的核心内容——竞技操作渐行渐远。

西登托普观点的理论基础来自舒尔曼的“学科教学知识”概念。20世纪80年代,人们对教师专业知识的认识上主要有2种观点:一种认为学科知识(content knowledge ,CK)最为重要;另一种观点则更看重一般教学法知识(pedagogical knowledge,PK)。舒尔曼融合了2种观点的分歧和不足,提出了“学科教学知识”(pedagogical content knowledge,PCK)概念。认为“确定教学的知识基础关键在于学科知识和教育知识的融合,在于教师拥有将他所知晓的学科知识改造成在教学意义上有能力,能适应学生在不同能力和背景的形式上”[8]。教师的学科教学知识是由一种以教学为目的,特殊形式的内容知识转化而来,这种内容知识就是subject matter knowledge,也把这个词翻译成“学科知识”,同时把discipline knowledge也翻译成学科知识。但是,舒尔曼认为,单纯的discipline knowledge学科知识注重学科的发展和研究,不可以直接用于学校知识传播意义上的subject matter knowledge学科教学,教师应把学科知识转化成为学生可接受的知识形式。

杜威曾对学科知识有过这样的论述:“任何一个学科都存在两面性:一面是指向科学家,一面指向教师,这两方面并不对立,但也不完全相同。对于科学家而言,学科表达的是客观真理,在其中他们可以发现问题,培养新的研究者,获得正确的结论;对于教师来说完全不同,教师关心的是,通过什么方式可以把学科知识变成经验的一部分?为了学习它,儿童还缺少什么?如何使用这些知识?如何满足儿童的需要?解释他们的行为?采用什么方法引导学生?教师关心的并不是学科本身,而是把它看作儿童经验发展过程中的一个相关因素。”[9]由此可见,学科教学知识实际是改造后的有利于学生理解的学科知识的表征方式。大学中所学的学科知识必须转化成与学生发展水平、理解水平相适应的表征方式,并且与所用的教学方法密切结合。

有研究表明,一个拥有广博数学知识的数学家并不一定能顺利地组织中学数学教学;一个没有教学经验的世界跳高冠军也不一定能上好一节中学的跳高课,原因之一是缺乏相应的学科教学知识。西登托普对舒尔曼的思想深蕴其道,不仅提出了学科教学知识才是体育系学生的专业知识的观点,而且还创造出了影响全世界的sport education教学模式,把教学法知识与专业知识有机融合。

舒尔曼的思想影响了教育领域对教师专业知识的认识,不仅数学、化学等科学学科,体育、音乐等经验类课程也深受影响。直至21世纪初,美国的《探索》《体育教学》杂志仍在讨论体育领域的学科教学知识问题,这些讨论让人们认识到大学中学术性(discipline)学科与中学学科(subject matter)问题的复杂性和特殊性,以及体育作为学术性学科,它的知识边界的模糊性。许多讨论仍在进行中,但体育专业知识不应排除学科教学知识的理念已成为多数人的共识。

2.3 体育专业学生应当掌握的知识范畴问题 亨利明确表示,体育专业的毕业生为了在中学中谋得一个教职,必须选修一些教学法类的理论课程,并兼修一些运动项目的技能类课程。但是,这种技术性的和职业性的知识不属于学科知识的范畴,假如学生仅局限于这类课程的话,则可能造成他们对所从事的技术技能和教学法以外的知识一无所知,同时造成体育领域内反智主义泛滥,对体育研究造成毁灭性的影响。科瑞奇玛也认为:“普遍认为,竞技表演课程本身不具备学术价值,或者更直接地说,竞技运动本身没有学术性”。[10]这种观点当然遭到众多的非议。

西登托普认为,“如果一个体育专业学生热衷于科学研究类课程,把学科性知识作为专业知识的核心,不断减少那些竞技运动中与个人直接经验有关课程的学习,无论他们在教学法方面做得多么好,终将不能胜任一个合格的体育教师,原因在于他没有可用于教学法的知识技能,没有能力让学生更好地掌握运动技术”[6]。为什么不能把竞技表演和教学法知识作为学术性知识向学生传授、一个根本问题就是通过经验学习直接探究竞技技术和策略有无学术性?在西登托普看来,“竞技操作或表演才是体育专业知识的核心,如果我们偏离了作为体验的身体性这个特点,如果我们不正确面对这个问题,拿出有效的解决办法,学校体育将走向灭亡”[6]。

不难看出,上述讨论实际上涉及体育专业课程体系中陈述性知识和程序性知识谁更为重要的问题。现代认知心理学研究成果表明,两类知识在记忆、表征方式上确有不同的神经生理学基础[11],身体活动作为一种体验性的学习方式两类知识有着不可或缺的替代性。因为从外部表征方式上,运动技术操作或表现知识与陈述性知识是一样的,都可以用语言文字表示掌握了这种技术知识,但作为内部表征方式就不一样了,运动技术一定要落实到每一个人身上,这就成了运动技能,成为一种能力。所谓技能是指在反复练习基础上形成的按某种程序完成任务的能力。技术的知识和技能的知识尚有一定的距离,一个人可以用语言表示“走步式跳远”动作,但并不一定保证他实际会做这个动作。体育学的特殊性使我们既要解决一些事实问题,了解身体活动的各种规律,充实和发展体育学科的知识体系,又要身体力行于各种身体活动,从中体验那些只可意会、不好言传的知识和意义。因此,学科革命后知识分类不再排斥身体活动中程序性知识的重要性,一致同意程序性知识也是体育专业知识中的一个重要部分,讨论的重点转向不同知识类型间的关系上。

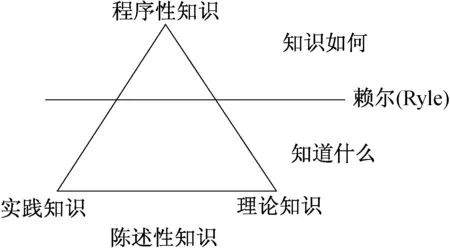

纳瓦尔[12]用图1表示体育领域中从业者知识、理论知识与认知心理学对陈述性知识和过程性知识,以及赖尔对知识分类间的关系。

图1 身体活动知识的基本类型示意

同时纳瓦尔还认为,体育专业学生所应掌握的知识包括专业性知识、学术性知识、表现性(操作性)知识。美国学科革命以后,学术性知识得到长足的发展,但许多人认为,理论性知识的发展是以牺牲实践性知识,尤其是表现性或操作性知识为代价的。表现性知识仅限在舞蹈类课程中得到重视,其他项目的表现或操作意义受到了冷落。当代许多学者都十分重视这类知识在体育专业学生培养中的重要作用,西登托普甚至用舞蹈专业的教学大纲与体育教师专业进行比较,得出体育专业学术性课程太多了,表现性或操作性课程太少了的结论。不可否认,“身体活动领域通常有这种现象,知道某个动作但是不一定会做这个动作,同样,许多高水平运动员也不能对其所熟练掌握的动作做出理论和实践上的解释,这种知识与做之间的差距为一些主张陈述性知识与过程性知识相互分离的学者们提供了依据”[6]。

造成体育领域中轻视表现性或操作性知识现象的原因,是学者未深入探究这种活动的意义,没有把身体活动过程中身体体验和动作的意义上升到理论层面,总结出真正属于身体活动的陈述性知识。换言之,我们传授的知识与身体活动无直接的意义。舞蹈为什么不一样,原因在于舞蹈动作不仅是舞步,其中体现了生活的美好和人的思想。学者们对舞蹈所涉及的艺术和美学意义已经能够形象化地陈述出来并传达出去,为更多的人所理解。其他身体活动涉及的意义更加广泛和复杂,这就需要对这类知识的研讨提出更高的要求。因此,学科革命后许多学者从不同的角度提出体育领域所学知识的关系及知识的整合。

纳瓦尔认为,有以下3种课程模式反映了体育领域中各种知识的整合。

(1) “文化实践模式”。英厄姆和劳森在1985提出,是以身体活动的文化实践方式确定课程框架的组成。按照锻炼实践、健康实践、竞技实践、教学实践等领域的要求组织知识向学生传授。这种方式以跨学科知识手段超越传统的学科与专业、理论与实践的划分,以不同身体活动环境中的意义和作用整合学生所学的知识体系,为这个实践领域工作的人提供坚实的理论基础。这个模式的优点在于培养学生的跨学科知识背景。

(2) “核心概念模式”。它以身体活动中重要的概念或者问题为基础整合理论知识、从业者知识和程序性知识。其理论依据是,如果一个人能够确定哪些是身体活动中的重要概念,他就能够把与其相关的理论的、从业者和过程性知识组织起来教给学生。从图2可以看出,这些核心概念也是按照一定标准分类的,有些概念是动作学习的,有些是成长发展和意义价值等方面的。

图2 核心概念模式示意

Figure 2. A schematic of the three-tailed knowledge approach to key physical activity concepts

(3) “表现性(操作性)模式”。这种模式强调程序性知识的重要性,主张以动作的表现和操作为桥梁连接理论知识和实践知识的断裂。认为课程目标的功能意义在于学生掌握更高水平的运动技能,根据学生不断提高的运动技能水平,提出并整合与其有关的理论和实践知识。

3 美国体育“学科革命”对我国体育理论建设的启示

自1964年亨利的《体育教育:一门学术性学科》一席演讲拉开了美国体育“学科革命”的序幕,至今已有50余年。这场轰动美国甚至全世界的体育“学科革命”留给体育学术界更多的思考空间,并且至今仍在持续“发酵”中。反观中国体育理论界,虽然有少数国内学者(如尹向仁、王琪等)关注并简要介绍了美国体育界发生的这一重大事件,并没有系统地发掘和梳理美国体育“学科革命”前后的思想背景、改革过程、争论核心和改革成果等具体问题,更多的体育学者更热衷于沉浸在自己的“圈子”里,无休止地探讨体育概念问题、体育教育问题、体育学科建设问题等。然而,当下中国学者所深刻关切的体育理论和实践中的诸多矛盾和问题,似乎也正是美国学者们在体育“学科革命”中争论的焦点所在。虽然中美国情不同、所处历史时期不同,但遇到的体育理论问题如出一辙,美国体育的“学科革命”对中国体育理论建设和学科发展均具有重大的启示意义。

(1) 中国体育界对“体育学”的研究视角急需转变。当下,中国学者对“体育学”的研究视角主要倾向于2个方面:①对体育学的研究呈现出炙热的本体论至上的情怀,热衷于“体育学”与“体育科学”“体育学科体系”等相关概念关系的逻辑辩争,试图为体育学寻求一个真正的上位概念,甚至“元体育学”“体育学学”等概念也成为当今体育理论研究的组成部分;②对体育学体系的研究离不开科学学的研究视角,侧重对体育学科与下属各分支学科之间的层次与关系,使整个体育学科架构呈现出鲜明的“社会层序”,表达出一种内在的规训制度。无论是什么样的体育学组织架构设计,都是以最底层的“学科”为基础单位,而不断衍生的新学科、新方法成为当下体育学架构得以生长和发展的主要动力。无论是体育学的“本体论情结”还是“科学学视野”,似乎更在乎体育学的宏观图景,都在从自己的视角阐明“体育学理应是什么,不应是什么”,恰恰忽略了“体育学本来是什么,所以是什么”的问题,而探究“体育学本来是什么”的问题,就必须将体育学的研究从“学科视角”转向“知识视角”,将“体育知识”作为体育学的最微观的组成部分,这才是作为“学术性学科”的体育学应当具有的基础研究视角,再进而划分体育知识的边界、厘清体育知识的内容、构建体育知识的体系。故也可以说,美国体育“学科革命”所呈现出的从技术向学术的转变,本身就是一场体育知识的胜利。

(2) 应当审思体育知识的边界问题。诚如纳瓦尔教授所批判的身体活动相关学科知识严重泛滥的现象那样,当下中国体育学也面临着体育新学科“大跃进”的挑战。越来越多的体育相关学科的知识内容开始染指体育,假借“体育知识”之名成为当下体育学的组成部分,反而体育自身的知识所占的比重越来越小,大有“鸠占鹊巢”之嫌。美国体育“学科革命”中所暴露的身体活动知识的过分相关学科化倾向,已经为当前中国体育学界敲响了警钟。我们不可否认,相关学科理论与方法的引入,对体育领域产生了巨大的学术进步和创新,为身体活动的研究开辟了一条条新的途径,也使体育学的发展获得了新的动力。但就这些成就来说是彼此孤立、碎片化的,缺乏与身体活动理论及实践的深入结合,最终造成了整个体育知识体系的离散程度加剧,与亨利教授发起体育“学科革命”的初衷——成立一个独立的、专门的体育学术性学科渐行渐远。因此,如何划定体育知识应有的边界,把握体育知识的真正内核,恪守身体活动的过程性知识这一方净土,进而构建真正的体育学知识体系,这也是体育学在科学领域得以存在的基本条件所在。

(3)从体育知识出发构建“体育学”的知识体系。需要首先指出的是,美国体育“学科革命”中对“体育学”知识体系的讨论是在美国大学体育专业领域中进行的,而非绝对宏观意义上的“体育学”。如何在大学的体育专业中建构一个体育学知识体系,亨利、科瑞奇玛、西登托普、纳瓦尔等学者则分别阐述了不同的观点,其中以纳瓦尔的贡献最为突出,他对体育领域中的各种知识提出了“文化实践模式”“核心概念模式”“表现操作模式”3种体育知识整合模型。但是,中国的“体育学”体系的研究始终热衷于宏大叙事的学科体系构建,并且这种体育学科体系研究带有鲜明的政策导向,没有真正重视体育学内部各种不同属性的知识之间的内在有机联系。从实践的角度看,面对当前体育类专业学生(甚至研究生)的知识体系的培养与就业需求严重脱节这一问题,学校应当对体育专业学生培养的知识体系进行调整。另外,体育专业中学术理论知识与专业实践知识、表现操作知识与未来从业者知识之间的比重分配,也都是体育学研究者们急需解决的问题所在。故我国的体育学体系的研究必须建立在体育知识的逻辑基础之上,不仅要规定体育知识的边界,还要重视各类体育知识之间的耦合,更要兼顾体育学术理论与未来从业实践之间的知识“桥接”,这才是我国“体育学”研究的应然之道。

4 结束语

美国体育“学科革命”的改革成果已开始被世界体育学术界所认可,也标志着未来体育学研究的新方向,对未来体育理论的建设具有重要的意义。当前,在中国体育学科体系研究尚处于不断摸索的情况下,还需更多的研究进行补充完善,借鉴美国体育“学科革命”中的改革思路及其研究成果不失为一种尝试。随着国内、外体育理论领域交流的日益广泛,以及国内对体育知识问题的不断重视和对“体育学”体系研究的不断深入,未来我国将构建出科学、合理并符合我国国情的“体育学”知识体系。

[1] Henr F M.Physical education—An academic discipline[J].Journal of Health, Physical Education & Recreation,1964,35:32-33

[2] Henr F M.The Academic discipline of physical education[J].Quest,1978,28:13-29

[3] 钟启泉.现代课程论[M].上海:上海教育出版社,1989:115-120

[4] Newell M K.Physical activity,knowledge types,and degree programs[J].Quest,1990,42(3):251-252

[5] Hoffman S J.Specialization and fragmentation=extermination:A formula for the demise of graduate education[J].Journal of Health,Physical Recreation and Dance,1985,35,19-22

[6] Sidentop D.Content knowledge for physical education[J].Journal of teaching in physical education,2002,21:368-377

[7] Hoffman S J.Dreaming the impossible dream:The decline and fall of physical education [M].In J.Massengale (Ed.).Trends toward the future in physical education.Champaign,IL:Human Kinetics,1987:121-135

[8] Shulman L.Those who understand:Knowledge growth in teaching[J].Educational Researcher,1986,15(2):4-14

[9] Deway J.The child and the curriculum [M].Chicago:University of Chicago Press,1902:38

[10] Kretchmar S.Exercise and sport science.Big ten leadership conference report [M].Champaign,IL:Human Kinetics,1988:45

[11] Squier L R.Memory systems of the brain:A brief history and current perspective[J].Neurobiology of Learning and Memory,2004,82:171-177

[12] Newell M K.Kinesiology:Chanllenges of multiple agendas[J].Quest,2007,59:5-24

Influence of the “Discipline Revolution” of American Physical Education on the Construction of the Knowledge System of Sport Science∥

YU Tao1, ZHOU Jiandong1,2

“Discipline Revolution” originates from the criticism on the pragmatism of sports teachers, transferring sports science gradually from a technical to an academic discipline, thus to indicate the entry into an era of “post-modern sport science”. For sport science as an “academic discipline”, it is urgent to solve the three major problems: ①the boundary of sport academic knowledge system; ② the attribution of technical operation knowledge and professional knowledge in sports field; ③ the categories of knowledge that the sports majors have to command. Drawing lessons from the thought and experience of the “discipline revolution” of American physical education, the construction of the “physical education”theory in our country should be improved from the following three aspects: to change the research angle of “sport science”; to examine the boundary of sport knowledge; and to emphasize the construction of sport knowledge system.

sport science; physical education; discipline revolution; knowledge system; America

2016-05-04;

2016-08-22

山东省研究生科技创新规划资助项目(SDYC12056);山东师范大学研究生科研创新计划资助项目(BCX201601)

于涛(1957-),男,山东泰安人,山东师范大学教授,博士生导师;Tel.:13805312558,E-mail:yutao@sdnu.edu.com

G807

A

1000-5498(2017)02-0075-08

DOI 10.16099/j.sus.2017.02.013