介入治疗对急性冠脉综合征患者血小板活化及炎症因子的影响

郭宝亮

[摘要] 目的 探讨介入治疗对急性冠脉综合征患者血小板活化及炎症因子的影响。 方法 选择2013年5月~2015年5月我院心内科急诊行经皮冠状动脉介入治疗术(percutaneous coronary intervention,PCI)的患者128例,所有患者均术前嚼服阿司匹林及氯吡格雷,行PCI治疗,术后常规应用如上药物及采用相应治疗。记录患者治疗前后血小板活化因子GPⅡb/Ⅲa、CD62p、CD63,炎症因子hs-CRP、IL-6以及内皮细胞受损标志vWF、ET-1、NO的表达水平。 结果 所有患者术后1 d血小板活化因子GPⅡb/Ⅲa、CD62p、CD63均高表达于术前,而术后7 d至术后28 d呈现下降趋势,术后7 d与术后1 d及术前相比有所下降,术后28 d下降更加明显,差异均有统计学意义(P<0.05)。所有患者术后1 d相关炎症因子hs-CRP、IL-6均高表达于术前,而术后7 d至术后28 d呈现下降趋势,hs-CRP术后7 d与术后1 d相比有所下降,术后28 d下降更加明显,IL-6术后28 d与术前相比有所下降,差异均有统计学意义(P<0.05)。所有患者术后1 d血小板活化因子NO低于术前,术后7 d至术后28 d 呈现升高趋势,与术前相比显著升高,ET-1、vWF均高表达于术前,而术后7 d至术后28 d呈现下降趋势,术后7 d与术后1 d及术前相比有所下降,术后28 d下降更加明显,差异均有统计学意义(P<0.05)。 结论 介入治疗相对急性冠脉综合治疗,虽然在术后存在出现并发症等一定风险,但是随着预防并发症的治疗,风险可在短期内降低,但针对术后患者生存质量及远期疗效等方面还需要进一步观察。

[关键词] 介入治疗;急性冠脉综合征;血小板活化因子;炎症因子;内皮损伤标志

[中图分类号] R541.4 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2017)02-0019-04

急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)是冠状动脉粥样硬化斑块破裂或侵袭所形成的继发完全或不完全闭塞性血栓形成为病理基础的临床综合征[1,2],其中包括急性ST段抬高型心肌梗死、急性非ST段抬高型心肌梗死和不稳定型心绞痛。冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是近些年治疗ACS的最佳治疗方案,可通过置入支架,迅速减轻局部狭窄,從而提高患者临床疗效[3]。然而近些年不断有学者对此疗法提出异议,有研究显示,支架后再狭窄的发生率较高,患者的远期生存率并未因为PCI 的展开得到显著的提高。血小板活化及局部炎症反应被认为是导致急性冠脉综合征发生发展的重要因素[4,5],而置入的支架可对心脏局部炎症反应及血小板凝集造成一定影响,因此需配合相应抑制血小板聚集药物的干预,预防术后一些并发症的发生。本研究观察行介入治疗的急性冠脉综合征患者血小板活化情况及相关炎症因子的表达,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年5月~2015年5月我院心内科急诊行PCI治疗的患者128例,其中男69例,女59例,年龄54~74岁,平均(62.05±4.13)岁。所有患者中,不稳定型心绞痛患者34例,急性心肌梗死94例(包括急性ST段抬高型心肌梗死 69例,急性非ST段抬高型心肌梗死25例)。经冠状动脉造影检查后,患者符合单支病变36例,双支病变者60例,多支病变者32例。所有患者入组前均经伦理委员会批准并签署知情同意书。

1.2 纳入和排除标准[6,7]

纳入标准:所有患者均按照美国心脏病学会、心脏病协会(ACC/AHA)制订的标准,经心电图、心脏超声、心肌钙蛋白、心肌酶谱、冠脉造影等检查确诊为急性冠脉综合征,冠状动脉造影显示3支主要冠状动脉中至少1支血管的病变狭窄程度超过75%,符合2012年版《中国经皮冠状动脉介入治疗指南》中行急诊PCI适应证标准,发病时间不超过12 h。排除标准:既往因心肌梗死曾行冠状动脉支架植入术,或既往行冠状动脉搭桥术,患者合并心源性休克、急性心衰、恶性心律失常、房颤等;合并严重的心脏瓣膜病变,心脏安装起搏器;患有凝血机制异常,或合并其他大血管或外周血管病变,对介入术所用造影剂或麻醉剂及相关抗凝剂等药物过敏者;合并恶性肿瘤、严重肾脏、脑、肝脏等全身重要脏器严重病变者。

1.3 治疗方法

两组患者均给予相关护理程序,包括入院后详细询问患者病史、对体格检查阳性结果做详细记录,了解生化检查及冠状动脉造影结果,记录患者各项基本情况。患者术前口服阿司匹林(拜耳医药保健有限公司,100 mg,国药准字J20130078)300 mg联合氯吡格雷(乐普药业股份有限公司,75 mg,国药准字H2012 3116)600 mg嚼服,术中采取2个或2个以上投照体位以确定病变血管部位并评价TIMI分期,术中给予6000 IU肝素(成都市海通药业有限公司,1000 IU,国药准字H51021209)动脉输注,并于之后的每小时追加1000 IU,术后均口服阿司匹林100 mg,每天1次,口服氯吡格雷75 mg,每天1次;在此基础上所有患者均给予硝酸盐制剂、β-受体阻滞剂等相关对症常规治疗,所有患者均治疗28 d后进行进一步检测。

1.4 观察指标

分别于术前及术后1 d、术后7 d、术后28 d抽取所有患者静脉血进行检测,采用流式细胞仪检测患者血小板活化因子血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa(GPⅡb/Ⅲa)、CD62p、CD63。采用乳胶增强免疫散射比浊法测定炎症因子超敏C反应蛋白(hs-CRP),采用双抗体夹心酶联免疫吸附法测定炎症因子白细胞介素6(IL-6)。采用酶联免疫法(ELISA)测定相关内皮细胞受损标志,血清中血管性假血友病因子(vWF)、血浆内皮素(ET-1)、一氧化氮(NO)的表达水平。

1.5 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验;治疗后三组比较采用方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

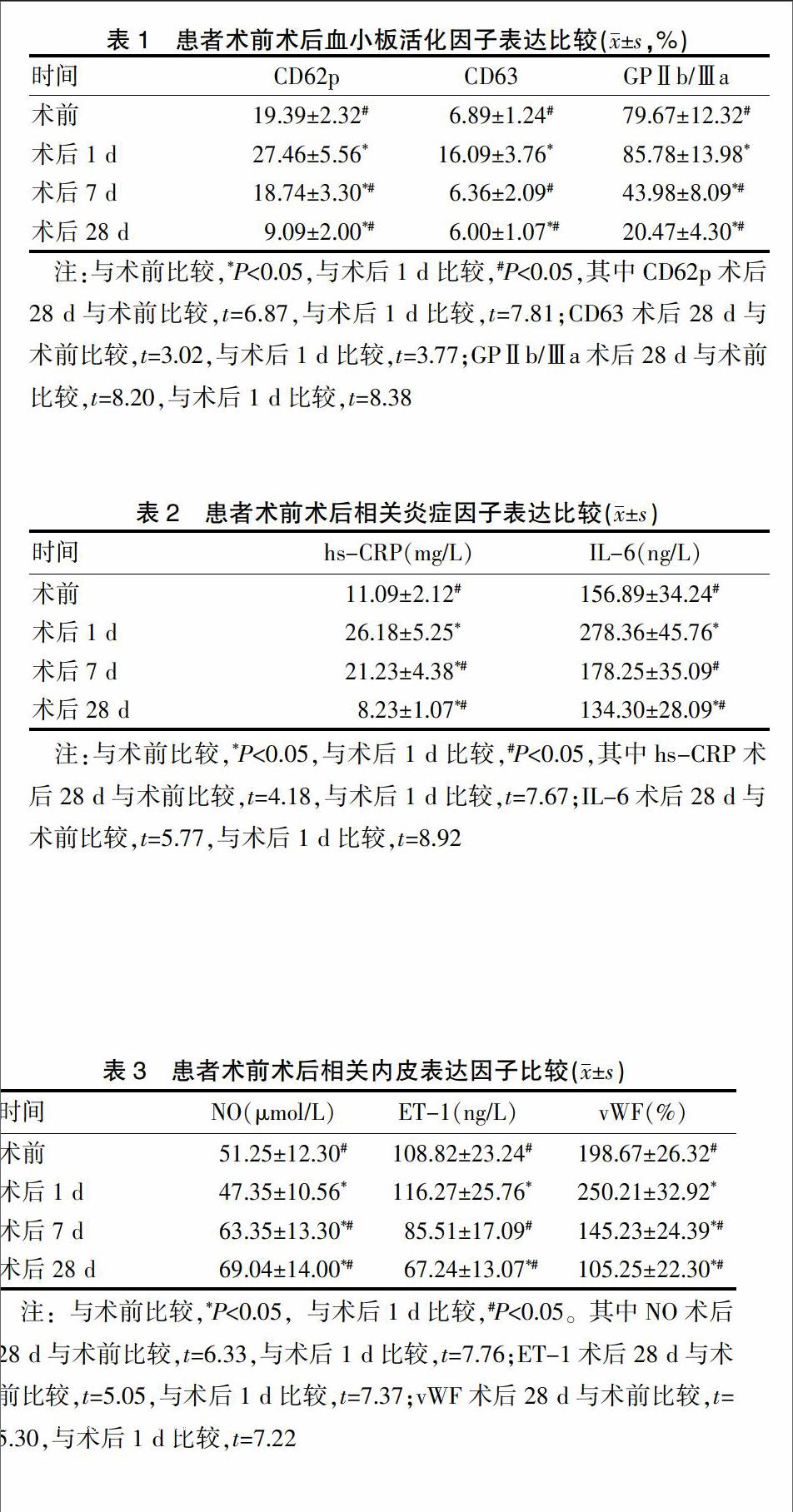

2.1患者术前术后血小板活化因子表达比较

所有患者术后1 d血小板活化因子GPⅡb/Ⅲa、CD62p、CD63均高表达于术前,而术后7 d至术后28 d呈现下降趋势,术后7 d与术后1 d及术前相比有所下降,术后28 d下降更加明显,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 患者术前术后相关炎症因子表达比较

所有患者术后1 d相关炎症因子hs-CRP、IL-6均高表达于术前,而术后7 d至术后28 d呈现下降趋势,hs-CRP术后7 d与术后1 d比较有所下降,术后28 d下降更加明显,IL-6术后28 d与术前比较有所下降,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 患者术前术后相关内皮表达因子比较

所有患者术后1 d血小板活化因子NO低于术前,术后7 d至术后28 d 呈现升高趋势,与术前相比显著升高,ET-1、vWF均高表达于术前,而术后7 d至术后28 d呈现下降趋势,术后7 d与术后1 d及术前比较有所下降,术后28 d下降更加明显,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

随着人口生活环境恶化、饮食因素等干扰,急性冠脉综合征的发病率呈逐年升高趋势。本病的发病机制为血管痉挛,动脉粥样斑块导致血管狭窄甚至闭塞,破裂引起血小板聚集形成血栓闭塞血管,从而导致心肌局部急性缺血缺氧,其中动脉粥样斑块是致病因素[8,9]。而随着对疾病认识的加深,动脉粥样斑块破裂机制也逐渐被认识,血管内皮细胞受损、炎症状态、血小板细胞活化释放促凝介质导致血小板聚集等均是引起本病的重要因素。目前,PCI术仍是ACS治疗的一线方案[10,11],可显著提高患者生活质量。但也有报道认为,对比保守治疗与行PCI术患者的远期生存率,两者并不具有统计学差异,然而保守治疗患者通常反复发作不稳定心绞痛,引起生活质量下降,最终仍然选择行PCI治疗。而PCI术后由于支架的介入导致局部炎症反应加重,血小板活化,甚至损伤内皮细胞继而加重或诱发局部新血栓形成已是公认的术后不良并发症[12,13],因此抗血小板聚集、抗凝治疗是预防PCI术后并发症的重要手段,而规范应用抗凝药物可显著降低冠状动脉内的血栓负荷,并减少支架造成的新生血栓形成[14,15]。

CD62p、CD63以及GPⅡb/Ⅲa是血小板活化的分子基础[16,17],血流中的血小板停滞继而进入黏附状态时,血小板外层表面的“膜糖蛋白”发生变化形成血小板聚集所需要的结构基础,因此作为血小板活化的重要标志,CD62p、CD63以及GPⅡb/Ⅲa已被作为早期血小板活化指征应用于临床。而活化的血小板可诱发局部炎症反应加重,反之,因为PCI术导致局部炎症的加重也会反过来诱导血小板活化,IL-6 是一种重要的前炎症介质[18,19],在血管壁和平滑肌细胞释放,可反映冠状动脉粥样硬化斑块炎症情况,而hs-CRP 也作为一项重要的炎性因子指标可预测急性冠状动脉事件的发生并具有较高的价值。而内皮细胞损伤可导致不再发挥抗凝作用,而用来维持血管舒张及抑制血小板聚集的NO也会大大减少,相反内皮细胞还会释放相关促凝因子形成血栓,vWF由血管内皮及血小板表达,具有较强的粘附功能,可具有促进血小板粘附,并激活凝血系统。而ET-1广泛存在于血管内皮中,PCI术后导致血管内皮损伤,局部高凝,ET-1易被激活发挥收缩血管作用,进一步加重局部缺血程度[20]。

本研究显示,虽然行PCI术后1 d患者血小板活化因子CD62p、CD63以及GPⅡb/Ⅲa,炎症因子hs-CRP、IL-6、血管内皮损伤标志ET-1、vWF均显著高于术前,NO显著低于术前,然而随着规范应用抗凝药物,患者指标随之改善,至术后7 d可大致恢复到术前水平,至术后28 d相比较术前,各指标均显著改善。

综上所述,介入治疗相对急性冠脉综合治疗,虽然在术后存在出现并发症等一定风险,但是随着预防并发症的治疗,风险可在短期内降低,但针对术后患者生存质量及远期疗效等方面还需要进一步观察。

[参考文献]

[1] 陈韵岱. 急性冠脉综合征易损斑块的研究进展[J].中国循环杂志,2007,22(5):390-392.

[2] 王立强. 阿托伐他汀钙在急性冠脉综合征中應用的研究进展[J]. 中国老年学杂志,2012,32(11):2442-2444.

[3] 史文举,浦奎. 炎性细胞因子与急性冠脉综合征关系的研究进展[J]. 中华保健医学杂志,2010,12(2):151-154.

[4] 赵志宏,罗俊,李新明,等. 急性冠脉综合征冠状动脉内血栓形成与相关标志物研究进展[J]. 国际心血管病杂志,2015,(5):297-299,307.

[5] 黄毅雄,李田昌. 急性冠脉综合征高血小板反应活性研究进展[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志,2014, (7):645-648.

[6] 李春华,万华,杨亚荣,等. 介入治疗对急性冠脉综合征患者血清IL-6、MMP9及C反应蛋白的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2014,(5):559-560.

[7] 梁海峰,杨明,韩凌,等. 炎症反应对急性冠脉综合征患者血小板活性及预后的影响[J]. 微循环学杂志,2013, 23(2):47-49.

[8] 尹晴,张志刚,马亚平,等. 冠脉注射血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂用于急性冠脉综合征经皮介入治疗的Meta分析[J]. 中国循证医学杂志,2013,13(9):1102-1109.

[9] 陈章强,洪浪,王洪,等. 负荷量加高维持量的阿托伐他汀对急性冠脉综合征患者介入治疗后血管内皮功能、血小板活化和炎症因子及预后的影响[J].中国全科医学,2012,15(23):2635-2639.

[10] 胡伟,顾俊,余强,等. 前列腺素E1对急性冠脉综合征患者PCI术后内皮功能的影响[J]. 国际心血管病杂志,2015,42(2):115-118.

[11] 李杰. 老年急性冠脉综合征患者血清MMP-9、NT-proBNP和hs-CRP水平与冠状动脉病变程度的关系[J].中国老年学杂志,2013,33(13):3221-3222.

[12] 葛长江,吕树铮,柳弘,等. 脉血康胶囊对经皮冠状动脉介入治疗急性冠脉综合征患者血小板聚集率及其长期预后的影响[J]. 中国中西医结合杂志,2012,32(7):906-909.

[13] 王家琪,刘剑刚,王承龙,等. 急性冠脉综合征患者介入术后可视化血液流变性与血小板功能的相关性分析[J]. 中国病理生理杂志,2014,30(2):214-219.

[14] 王亚利,唐礼江,王欢,等. 有氧运动对介入术后急性冠脉综合征患者血清高敏C反应蛋白及白介素-6含量的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志,2014,36(4):301-303.

[15] 苗青,吴伟利,李亮,等. 急性冠脉综合征患者P-选择素、血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa及C反应蛋白的变化[J]. 中国老年学杂志,2010,30(11):1499-1500.

[16] 周华,何晓燕,庄少伟,等. 急诊经皮冠状动脉介入后无复流的临床及程序危险因素分析[J]. 中华急诊医学杂志,2013,22(3):280-286.

[17] 王新东,娄彬. 舒冠方对冠心病PCI术后患者外周血EPCs动员和VEGF水平的影响[J]. 南京中医药大学学报,2014,30(4):332-334.

[18] 聂晓敏,赵迎新,史冬梅,等. 大蒜素胶囊对冠心病合并糖尿病患者PCI術后预后及内皮功能的影响[J]. 中华医学杂志,2013,93(26):2052-2055.

[19] 苏强,李浪,周游,等. 负荷剂量瑞舒伐他汀对不稳定型心绞痛患者PCI术后炎症因子的影响[J]. 中国急救医学,2013,33(9):801-804.

[20] 邹琪,曹霞,李莎恩,等. 瑞舒伐他汀钙对急性冠脉综合症患者PCI术后IL-18、hs-CRP影响[J]. 现代仪器与医疗,2014,(2):76-78.

(收稿日期:2016-03-21)