心房内心电图技术应用于PICC头端定位的效果分析

胡君娥,宋健,黄艳 (长江大学第二临床医学院 荆州市中心医院肿瘤科,湖北 荆州 434020)

心房内心电图技术应用于PICC头端定位的效果分析

胡君娥,宋健,黄艳

(长江大学第二临床医学院 荆州市中心医院肿瘤科,湖北 荆州 434020)

目的:探讨心房内心电图(Electrocardiogram,ECG)定位技术应用于经外周静脉穿刺置入中心静脉的导管(peripheral inserted central catheter,PICC)置管中的安全性和有效性,为临床PICC头端定位方法的选择提供依据。方法:将需行PICC置管患者836例随机分为实验组和对照组各418例,实验组采用ECG定位后再行X-线胸片定位验证导管头端位置,对照组采用体外测量法将导管送至预测长度后行X-线胸片定位确定导管头端位置,比较两组患者头端到位准确率、置管患者的满意度、置管护士心理压力。结果:实验组导管头端到位准确率为98.09%,对照组头端到位准确率为87.80%(P<0.05),实验组置管患者的满意度得分高于对照组(P<0.05),实验组置管护士心理压力得分低于对照组(P<0.05)。结论:ECG定位较传统X-线胸片定位而言,在提高导管头端到位准确率的同时,还可提高患者满意度,降低置管护士心理压力,值得临床推广应用。

PICC;ECG;定位

经外周静脉穿刺置入中心静脉的导管(peripheral inserted central catheter,PICC)以其独有的优势广泛用于需长期静脉补液和化疗的患者[1]。为降低PICC术后相关并发症,延长导管使用时间,美国静脉输液护理学会(Infusion Nurses Society,INS)明确规定PICC导管头端应位于上腔静脉末端,靠近上腔静脉与右心房入口(CAJ)上1~2cm处[2]。关于PICC头端定位方法的选择一直存在争议,早在2009年欧洲营养学会出版的《临床应用指南》就已明确提出中心静脉导管的头端定位可选择X-线胸片或ECG定位[3],而目前国内大部分医院仍将X-线胸片定位作为唯一的“金标准”[4],ECG定位技术发展缓慢,追其原因主要为ECG定位法在国内还缺乏强有力的证据验证其安全性和有效性。鉴于此,笔者选取了836例PICC置管患者进行随机对照试验,经临床验证,ECG定位法安全有效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用便利抽样法选择本院2014年11月至2016年5月836例恶性肿瘤需行静脉化疗的PICC置管患者为研究对象。纳入标准:①需行周期性静脉化疗。②符合PICC置管适应症。③置管前心电图为窦性心电图。④年龄大于18周岁。⑤自愿参加本项研究。⑥有较好的理解能力,能独立或在研究者指导下填写调查问卷。排除标准:①心房颤动、心房扑动、偶发房早、心动过速可能影响P波监测的患者。②精神异常,不合作的患者。③各种原因导致穿刺失败者。采用SPSS19.0软件将预纳入研究的836例患者进行编号,将活动生成器的起点设置为固定值20130310,通过设置变量生成随机数值,将随机数值进行个案排秩生成R随机数,对R随机数进行升序排列,将排在前418的R随机数对应的编号纳入A组即实验组,将排在后418的R随机数对应的编号纳入B组即对照组。本项研究的836例患者中男463例,女373例;年龄 19~76岁,平均(54.6±0.89)岁;文化程度:大专及以上236例,高中157例,中专143例,初中134例,小学132例,文盲34例;职业:农民269例,公务员206例,工人182例,教师98例,其他81例;病种:肺癌 243例,鼻咽癌 186例,乳腺癌173 例,胃癌137例,淋巴瘤54例,宫颈癌27例,肝癌10例,颅内继发性恶性肿瘤6例。两组患者性别、年龄、文化程度、职业、病情、病种构成、血管状况等比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1)材料 实验组和对照组均采用同一生产厂家生产的4Fr或5Fr的头端开口式导管、PICC穿刺包、心电监护仪(深圳迈瑞公司生产,型号:IPM-12)、超声仪(迈瑞公司生产)、PICC定位夹(自行设计、专利号:ZL 2015 Z 0180052.1)、PICC消毒包。

2)操作方法 实验组操作步骤中的用物准备、患者准备、置管前评估、建立无菌区、穿刺、置管、固定导管、清理用物、记录等步骤同常规B超引导下改良塞丁格PICC置管的操作步骤[5],在此基础上需增加两个步骤:①获取基础心电图:在建立无菌区前连接心电监护仪,选项Ⅱ导联获取置管患者基础心电图,确认心电图正常。②P波定位:穿刺成功,导管送至预测长度后,取下患者胸部右侧的白色电极,将其扣于PICC定位夹纽扣端,同时将PICC定位夹的鱼嘴夹端与导管内的导丝末端连接,抽吸20ml的生理盐水连接导管均速推注,导丝通过生理盐水与血液介质引出腔内的Ⅱ导联心电图。然后护士根据P波的振幅和波形调整导管的位置,当出现高尖P波提示导管头端进入上腔静脉,此时继续送入导管,当高尖的P波振幅是QRS波群振幅的50%~80% 时停止送管并撤导丝。对照组操作步骤同常规B超引导下改良塞丁格PICC置管操作步骤[5]。为防止因操作者因素导致的实验误差,两组置管患者均由同一名PICC专科护士完成。

1.3 评价工具及指标

1) 头端到位准确率 X-线胸片定位定位定位定位头端位于(CAJ)上1~2cm处[6]。

2) 置管患者满意度量表 查阅相关文献[7]自行编制此量表,经检测信效度较好,其中内容效度(CVI)为0.83,Cronbach’s alpha系数为0.76。此量表主要包括护士操作水平、安全性、舒适性、便利性、及时性、操作时间、操作费用、总体满意度等8个条目,采用Likert 4级评分法进行评价 ( 0=非常不满意,1=比较满意,2=满意,3=非常满意),得分越高表示满意度越好。

3) 置管护士心理压力量表 此表用于评估置管护士PICC置管过程中的心理压力,查阅相关文献[8~10]自行编制,经检测信效度较好,其中内容效度(CVI)为0.75,Cronbach’s alpha系数为0.79。此量表主要包括情绪改变(如因为发生严重的争吵)、患者的一些行为令人苦恼、感到精疲力竭/焦头烂额、担心并发症、患者不理解(如患者总是询问为什么需要拍片)、材料浪费、工作与生活冲突(如临近下班时置管,置管完成后不能准时下班,必须等待X-线胸片定位结果)7个条目,每个条目的答案为“是”和“否”,“是”得分为1分,“否”得分为 0 分,得分越高心理压力越大。

研究设计者根据病例资料收集两组患者的基本资料,每例患者完成置管后均需填写患者满意度量表;置管护士填写置管护士心理压力量表。共发放置管患者满意度量表836份,回收836份,回收率为100%;共发放置管护士心理压力量表836份,回收836份,回收率为100%。患者置管过程中P波的观察以及胸片定位结果均有PICC专科护士长负责收集分析,患者及PICC置管护士均不参与结果的判定。

1.4 统计学分析

采用SPSS19.0统计软件进行相关数据分析,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

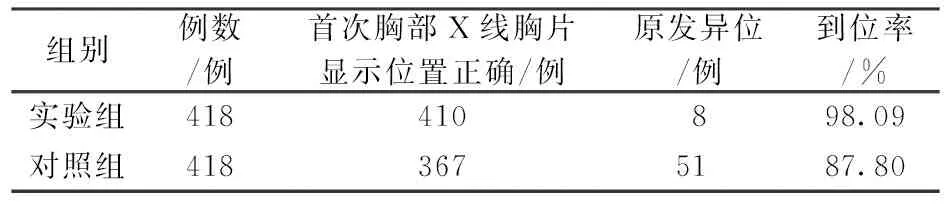

2.1 两组不同定位方式PICC头端到位准确率比较

表1 两组不同定位方式PICC头端到位准确率比较

实验组导管头端到位准确率为98.09%,高于对照组头端到位准确率87.80%(P<0.05)见表1。

2.2 两组不同定位方式患者满意度比较

实验组置管患者的满意度得分高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组不同定位方式患者满意度比较

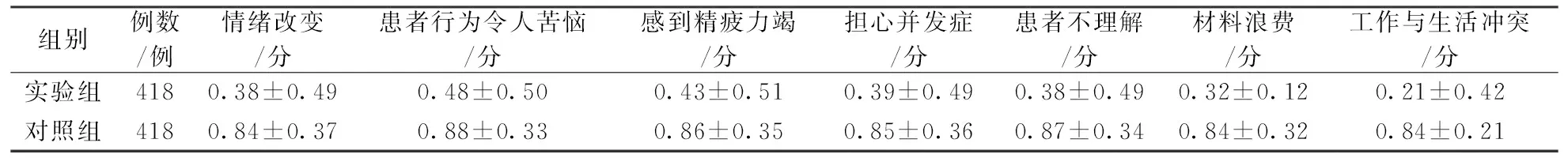

2.3 两组不同定位方式护士心理压力比较

实验组置管护士心理压力得分低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组不同定位方式护士心理压力比较

3 讨论

3.1 ECG定位较X-线定位准确率更高

心电图的P波起源于窦房结,反映心房的除极过程,心电监测的Ⅱ导联能最大程度反映P波的改变,它由探测电极与窦房结起搏点之间的距离所决定。本研究运用生理盐水和血液的导电性能并将之作为探测电极,拾取心房内心电图P波的变化,从P波的波型和振幅2个方面判断导管头端的位置[11, 12],护士只需根据特异性P波的形态就可适时监控导管头端位置,从而将导管头端放置于最佳位置。本研究中实验组导管头端准确率高达98.09%,对照组仅为87.80%。这与2007年德克萨斯大学医学院在文献回顾的基础上将147例置管患者作为实验组采用心房内心电图定位,将143例置管过程中未使用心电图定位的患者做为对照组进行随机对照研究,得出实验组中导管位置准确率达96%,对照组中导管位置准确率仅为76%的结论相一致[13]。由此可见,ECG定位法较传统X线胸片定位法在及时性、准确性等方面的优势更加突出。

3.2 ECG定位可提高患者满意度

PICC置管做为一项侵入性的操作,在保障护理安全与质量的同时,患者满意度也应引起管理者的重视。传统的PICC头端定位主要采用X-线胸片定位,在穿刺过程中无法判定导管头端的位置,只能依据体外测量的长度预判头端位置,在此过程中导管头端可能异位于其他外周静脉,置管患者完成后需至放射科常规拍片,若发生异位,则需重新正位,正位后还需再次拍片,直至导管头端位置正确。在此过程中患者需反复往返于置管室和放射科之间,浪费了患者大量时间也会增加额外费用,对于危重患者势必会影响治疗,无法保证用药的及时性[14,15]。而ECG定位法在置管的过程中可实时监测导管头端位置、发现异位可及时调整,实现了置管与定位一体化,置管完成后患者不必行X-线胸片定位就可用药,对于危重患者其优势更加突出[16],为患者省去了许多不必要的麻烦、保证了治疗的及时性、节省了医疗费用,患者满意度必然会大大提高。

3.3 ECG定位可减轻置管护士心理压力

静脉治疗行业标准规定,只有取得PICC资格证书的专科护士方能进行此项操作。迄今为止,PICC相关研究大多关注其操作的安全性和定位的准确性,鲜有研究报道此项操作中PICC专科护士的心理压力。为此,笔者在查阅相关文献的基础上自制“置管护士心理压力量表”,成功置入PICC后置管护士据实填写此表,结果显示实验组PICC置管护士心理压力得分较对照组心理压力低。分析原因为:在临床实际工作中由于部分患者血管解剖学变异、自身疾病等原因可导致PICC置管过程中导管头端未能准确放置在理想位置,导管头端发生异位后需反复调试,在增加护理工作量的同时也会增加诸如机械性静脉炎、导管相关性血流感染、血栓、淋巴漏等并发症的发生率[17]。对于胸、腹水等特殊患者而言由于心脏位置上移,单纯依据体外测量,当导管送至预测长度后导管头端可能已经位于右心房,导管头端位于右心房可能导致心率失常、心脏血栓、心包填塞、心包破裂等严重并发症,一旦发生将危机患者生命[18],而置管护士做为此项技术的直接操作者必然会承担相应责任。此外,一旦发生导管原发性异位后若多次正位均不成功,则必须丢弃导管及各种穿刺物品,此时患者及家属通常不愿承担相关费用而将责任归咎于置管护士技术水平有限所导致,基层医院由于患者文化水平有限,接受能力较差,此现象更为突出。面对如此多的潜在风险,PICC置管护士心理压力难免会增加。而采用ECG定位法实现了PICC置管过程中全程心电监护,除可根据特异性的P波形态适时调整导管头端位置外还可全程密切监测患者病情变化,置管护士对于导管头端走向及患者病情变化均能做到心中有数,心理压力也会随之减少。除此之外,ECG定位法较传统的X-线胸片定位法节省了置管操作时间,操作者可将有限的时间用于服务更多的患者,这在周莲清等研究者的报道中已得到了证实[19]。

ECG定位技术在国外发展迅速、日趋成熟,但在国内的起步较晚、发展相对滞后,且均为小样本描述性研究,结果还有待进一步验证,本项研究在查阅国内外文献的基础上开展了大样本的随机对照试验,研究结果显示通过心电图特异性P波振幅的变化判断中心静脉导管头端位置操作简便、快捷、准确率高,导管放置的同时适时监控、随时调整,实现了置管、定位一体化,优势突出、前景广阔,值得临床推广应用。

[1]孙景云,刘冬妍,高薇.1例PICC置管多部位大面积血栓形成原因分析及预防[J].中华护理杂志,2016,51(6):762~764.

[2] McGee W T.Accurate placement of central venous catheters: a prospective, rand-omized, multicenter trail[J].Crit Care Med 1993,21(11):1118~1123.

[3] Pittiruti A, La Greca and G. Scoppettuolo, The electrocardiographic method for positio-ning the tip of central venous catheters[J].The Journal of Vascular Access, 2011,12(4):280~291.

[4] 闻曲,成芳,鲍爱琴等.PICC临床应用及安全管理[M].北京:人民军医出版社,2012:1.

[5] Albrecht K, Nave H, Breitmeier D, Panning B, Troger HD.Applied anatomy of the superior vena cava-the carina as a landmark to guide central venous catheter placement[J]. Br J Anaesth,2004,92(8):75~77.

[6] Oliver G,Jones M. Evaluation of an electrocardiograph-based PICC tip verification system[J]. Br J Nurs,2013,22(14):S24~S28.

[7] 刘翔宇,谌永毅,周钰娟等.住院患者护理服务满意度评价指标体系的构建[J].中华护理杂志,2015,50(1):18~21.

[8] 赵艳君,肖雪青.慢性病患者主要照顾者心理压力与社会支持的相关性研究[J].慢性病学杂志,2016,17(2):185~187.

[9] 姜小鹰,王丽霞.脑卒中患者家庭主要照顾者的照顾压力及护理方案[J].中国护理管理,2007,7(4):23~26.

[10] 李虹.大学教师工作压力量表的编制及其信效度指标[J].心理发展与教育,2005,21(4):105~109.

[11] 姚辉,宋敏,刘玉莹.静脉内心电图引导PICC尖端定位的临床研究[J].中华护理杂志,2011,46(8):748~750.

[12] 冯毕龙,姚述远,周素军等.置管过程中腔内心电图的变化及其对置管操作的指导作用[J].中华护理杂志,2010,45(1):26~28.

[13] Gebhard R E,Szmuk P,Pivalizza E G. The Accuracy of Electrocardiogram-Controlled Central Line Placement[J]. Anesthesia & Analgesia, 2007, 104(1):65~70.

[14] Elsharkawy H,Lewis B S,Steiger E.Post placement positional atrial fibrillation and peripherally inserted central catheters[J]. Minerva Anestesiologica,2009,75(8):471~474.

[15] 喻晶,刘宏,葛宁,等.多次X线暴露所致PC12细胞的氧化性损伤[J].国际医学放射学杂志,2012,35(2):103~106.

[16] Vesely T M. Central venous catheter tip position: a continuing controversy[J]. Vasc Interv Radiol,2003,14(7):527~534.

[17] Capozzoli,G,Accinelli G,Fabbro L. Intra-cavitary ECG is an effective method for correct positioning the tip of tunneled Groshong catheters[J].Journal of Vascular Access,2012,13(3):393~396.

[18] Walker G,Chan R J,Alexandrou E.Effectiveness of electrocardiographic guidance in CVAD tip placement[J]. British Journal of Nursing,2015,24(14):265~269.

[19] 周莲清,谌永毅,王佳丽等.经外周静脉置入中心静脉导管尖端位置定位方法的研究[J].全科护理.2013,11(11):2982~2983.

[编辑] 刘阳

2016-11-03

荆州市科研项目(20151PE1-29)。

胡君娥(1969-),女,主任护师,主要从事护理工作,1976416671@qq.com。

R615

A

1673-1409(2017)04-0056-04

[引著格式]胡君娥,黄艳. 心房内心电图技术应用于PICC头端定位的效果分析[J].长江大学学报(自科版),2017,14(4):56~59.