高考物理计算题解题困难及其认知因素分析

熊建民

摘 要:从命题者的角度剖析了近五年来,全国新课标考卷计算题题型、知识点分布、能力分配、问题的设置及试题的逻辑等特点。从一线教师的角度阐释了考生在考试过程中丢分的原因以及应对策略。从学科核心素养的培养方面,提出了师生需要共同操练的一些技巧和做法。再从微观层面,即认知教学心理学方面提供了可行的理论探讨。

关键词:难题;认知心理;逻辑思维

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2017)1-0036-7

都说高考是“年年岁岁‘卷相似,岁岁年年‘题不同”,“物似人非题已变,一切尽在意料中”,“24题做得好,必定能上211”,“要上985就看25”等等。24、25计算题共32分牵动了考生家长、考生、老师的心弦,物理计算题历来是高考拉分题,试题综合性强,难度大,数学运算要求高,再加上考场的氛围和时间使得很多考生很难做到冷静清晰地去分析,该怎么办?作为一线教师,我们一直在关注高考命题的规律和考查的相关能力,思考和研究高考备考的策略,期望能有所得。

1 全国新课标卷计算题的特点

1.1 题型特点分析

计算题一般涉及的物理对象、物理过程较多,所给的物理情境较复杂;物理计算题具有文字信息量大、过程复杂、综合性强等特点,能较好地考查考生对知识的综合应用能力,是区分理科学生优秀程度的“试金石”。计算题涉及的物理模型较多且不明显,甚至很隐蔽;要运用较多的物理规律进行论证或运算才能求得结论;题目的赋分值也较重。计算题的难度较大,对学生的要求也比较高。要想解答好计算题,除了需要扎实的物理基础知识外,还需要掌握一些必须的有效的解题策略与答题的方法、技巧。

1.2 知识点呈现分析

新课标全国卷物理计算题为一力一电形式,力、电部分是高中物理的主干知识,是备受高考命题专家青睐的“绝代双骄”。

1)题型稳定:计算题命题格局依然为“一力一电”,分数构成为“12+20”“13+19”“14+18”。

2)力学部分:牛顿运动定律的应用(受力分析、运动和力的关系、平衡问题);三种典型的运动形式(匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动);功能关系(动能定理、机械能守恒定律),主要突出力和运动关系的建立、动能定理和能量守恒的运用。其中,力学中有单个物体多个过程或多个物体多个过程问题,涉及三种重要的运动形式及牛顿运动定律、功能关系的应用。高考第一道计算题通常是这种类型。

3)电学部分:电场、磁场的基本性质及相关物理量(电场线、场强、电势、电场力做功与电势能的变化、磁感线、磁感应强度、安培力、洛伦兹力);其中,带电粒子在电磁场(或有重力的复合场)或分离场中的运动,利用牛顿运动定律、功能关系解决带电粒子在电场中的加速和偏转,特别是带电粒子在电场中的运动、在磁场中的匀速圆周运动是第二道计算题的命题热点,电学部分的题目也可能出现在第24题,如电磁感应等。

4)组合多样性:计算题的组合可能为:静电场+板块模型;力与运动+静电场;力与平衡+带电粒子在电磁场中运动;直线运动+电磁感应;力与运动+电磁感应。从知识点的特点分析,全国高考命题很“任性”,毫无“规律”可循!

1.3 能力分配特点分析

第24题计算题的特点:

①一般是很熟悉的问题情景,情景相对会比较简单。通常是一个研究对象,一个或两个过程,一问或两问。②难度一般为中档偏低。③主要以考查重点知识和基本方法为核心,考查理解、推理能力为主。

第25题计算题的特点:

①情境有一定的新颖性或陈题推新,情境比较复杂。一般是单对象多过程、多对象多过程,两问或三问。②一般都为难题,以利于区分学生能力,具有较好的选拔性。③考查重点知识和基本方法为核心,考查学生的分析综合能力、数学应用能力为主。

1.4 试题呈现的逻辑特点分析

逻辑顺序包括6种:从因到果、从主到次、从整体到部分、从概括到具体、从现象到本质、从具体到一般。其中,又含有这些关系:并列关系、递进关系、选择关系、转折关系、假设关系、条件关系、因果关系、 取舍关系。并列关系的,可以是相互关联的不同事物,也可以是同一事物的不同方面,还可以是同一主体的不同动作。递进关系是指能够在意义上有进一层关系,且有一定的逻辑联系。高考物理题命题的逻辑包含了并列、递进且求极值或写通式多种逻辑关系同时存在。

例如:

题目:2013年新课标1卷25题(知识并列,难度递进,写通式)

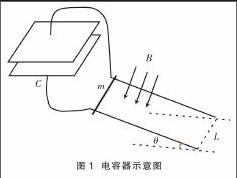

(19分)如图1所示,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L。导轨上端接有一平行板电容器,电容为C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并接触良好。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g。忽略所有電阻,让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:

1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;

2)金属棒的速度大小随时间变化的关系。

题目:2016年新课标1卷第24题(知识并列,难度并列)

(14分)如图2所示,两固定的绝缘斜面倾角均为θ,上沿相连。两细金属棒ab(仅标出a端)和cd(仅标出c端)长度均为L,质量分别为2m和m;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca,并通过固定在斜面上的沿两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平。右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上。已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g。已知金属棒ab匀速下滑。求

1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;

2)金属棒运动速度的大小。

題目:2016年新课标1卷第25题(变换条件,难度递进,求极值)

1)求第一次运动到B点时速度的大小;

2)求运动到E点时弹簧的弹性势能;

2 考生丢分原因分析及应对策略

通常情况下,学生考试丢分的原因大体有四种,即知识不清、问题情景不清、表述不清和数学知识不够。

2.1 知识不清

所谓“知识不清”,就是在考试之前没有把知识学清楚,丢分发生在考试之前,与考试发挥没有关系,是对教材中的观点、原理理解有误,或理解不广、不深、不透。解题是学习必不可少的一个环节。但过度地重复低水平的解题训练,一味地强调解题的熟练程度甚至达到自动化,不但挫伤了学生的学习兴趣,扭曲了物理学科的本来面貌,而且容易形成学生对物理学科本质的错误认识。

应对策略:

2.1.1 注重核心概念的理解,注重物理教学主题的本质

熟练掌握物理概念的物理意义,物理规律的使用条件。“物理学科”教学,要超越对于技巧性问题的过度追求、要深入到情境性问题所涉及到的实质性主题,让学生学习到物理学科的本质。在物理学科教学里,普遍存在着本原性学科问题,如物理概念、物理规律、方法。物理概念是建立物理学科最重要的基础,人们常说“概念是思维的细胞”,可见概念的重要性。物理教学的根本是“理解”,而不是“记忆”,所以物理学中注重概念教学应该是天经地义的。在关注解题教学、关注技巧教学、关注“二级规律”的教学的时候,千万不要忘记题目中考查的物理概念剖析。在分析计算题过程中要注重核心概念的理解,因为物理概念是理解物理规律的基础,而物理规律则是理解现实世界的法则,所以规律的教学再重要也离不开物理概念的支撑。当然,在规律教学中我们要注意规律的不同层次、重要程度。对那些重要的物理规律,要让学生理解它的内含和运用规律的方法及条件。在分析计算题过程中重视解题通法的归纳,物理计算题有许多“形异质同”,在分析时不能“就题论题”;而是重视解题通法的归纳,达到以“不变应万变”的效果。最后达到熟懂应知应会、明确易混易错、知晓通法通则,了解妙题妙计。

例如:2013年新课标1卷25题。

参考评分标准:

1)设金属棒下滑的速度大小为v,则:

E=BLv(1)(2分)

以此题为例进行试题分析:

该题共有224个字符,一幅装置的立体示意图,读完题目需要2~3分钟,阅读量中等。题目涉及到的物理量主要有:电容C、磁感应强度、动摩擦因数、安培力以及电荷量等。

题目主要考察了以下几个知识点(如表1所示):

该题综合性较强,考察的知识点从牛顿运动定律到运动学公式、电路、电磁学都有所涉及,题目着重考察了分析综合能力和应用数学知识解决物理问题的能力,特别是微元法的应用。

题目运算量相对较小,步骤也比较简单,表达量可以控制在160个字符左右。

配套例题:

例 如图4所示,宽度为L的金属框架竖直固定在绝缘地面上,框架的上端接有一个电子元件,其阻值与其两端所加的电压成正比,即R=kU,式中k为已知常数。框架上有一质量为m,离地高为h的金属棒,金属棒与框架始终接触良好,无摩擦,且保持水平。磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于框架平面向里。将金属棒由静止释放,棒沿框架向下运动,不计金属棒及导轨的电阻,重力加速度为g。求:

1)金属棒运动过程中,流过棒的电流的大小和方向;

2)金属棒落到地面时的速度大小;

3)金属棒从释放到落地过程中通过电子元件的电荷量。

对比分析:这两题相似度极高,涉及到的知识点主要是牛顿运动定律、电路和电磁感应,考察的能力也是分析综合能力和应用数学知识解决物理问题的能力。而且这两题均跟常规的接定值电阻类型的分析思路有点不一样。只不过配套例题将电容器换成了电阻R=kU的电学元件,这样就相对简单一些了,因为学生只需要将这个表达式代入,耐心地推导,便可得出结果。

2.1.2 加强课堂教学的学习深度

课堂是学生学习的主要场所,纵观课堂教学现状,仍然存在着严重的学习浅表问题:学生学得粗浅而未深入学科本质、学得分散而缺少整合、学得狭隘而一叶障目[1]……这使得学生简单记忆和机械训练的学习状况未能从根本上得以改变,笔者认为深度学习是学生源于自身内部动机的,对有价值的学习内容展开的完整的、准确的、丰富的、深刻的学习。我们在解读学科本质时,一般遵循由外及内、由表及里、由浅入深的规律。是阶梯式教学,为了让学生的学习持续不断地走向深入,教师可以将学习的目标、内容、问题、活动分解为不同层次的阶梯,让学生以“爬楼梯”的方式逐步达成教学目标。深度学习就是深入学科本质的学习,是触及学生心灵深处的学习,是促进学生持续建构的学习。学习的过程是学生在新知与原有认知之间寻找到新的连接点,并将新知内化到原有结构之中,最终形成一个完整的观念体系。深度学习要求学生的学习不是单纯的接受,而是在发现基础上的同化。完整、准确、丰富、深刻的学习,首先源于学习者自身已有知识经验的充分积淀及对其的正确认识;其次,有充分的交往时空与载体让学生能够不断地调适自我的思维认识;再次,丰富的资源是必要的,学生准确、完整的学习必须建立在对足够多事实和情景的充分认识与理解的基础之上;最后,深刻的学习必然要求走向学生的自我反思,只有通过对学习过程及学习结果进行持续不断的反思,学习的结果与学习的过程才可能更有深度。建立错题本和知识总结本是课后学生深度学习的一种基本形式。

2.2 问题情景不清

其原因:一是审题能力、审题习惯问题;二是对某些题型的解题思路、技巧未能掌握,或不能灵活地加以运用。别把计算题越说越复杂、越糊涂,现在应该返璞归真,回到常识上来。培养做题的兴趣,教给做题的方法,养成做题的习惯。

策略:

2.2.1 科學的审题习惯

大部分学生面对较为复杂的物理问题,往往没有清晰的思路,思维混乱,高考的综合题对他们来说是一道难以越过的坎。因此,在学习过程中,应有意识地将教材中琐碎的知识点由点连成线,由线织成网,完成知识网络的构建。通过知识网络的构建,可以使学生对知识有一个较为完整的、系统的认识,加深对基础知识的理解和巩固,同时也有利于提高学生分析、解决问题的能力。作一比喻,高考试题是鱼,复习备考是织网,高考答题是捕鱼,鱼跑掉了没捕着,原因有二:其一是网有漏洞;其二是方法不对。教师要有引导学生先织“网”后捕“鱼” 的意识。审题犹如法官判案,重在“审视”。

审视物理计算题的主要程序和步骤:

1)弄清研究环境:

基本环境:场(重力场、电场、磁场)、轨道(有轨运动、无轨运动)、空气阻力、摩擦力、绝缘体。是否光滑?描述环境的相关数据?

2)选定研究对象:隔离体或整体(系统)。

基本属性:质量、质点、点电荷、电性、电量、状态改变(弹簧和铁链);

初始条件:初始位置、初始速度的方向和大小、是否考虑重力、是静止还是运动。

3)划分研究过程:找准研究状态和准确划分研究过程(全过程还是分过程)。

对所选对象在某状态或过程中进行:①受力分析(方向、大小、个数);②运动分析(做什么性质的运动);③做功情况分析;④能量转化分析。弄清楚各过程中相互的联系,受力分析图、运动情况示意图、能量损失标注图、(直线运动、曲线运动、短暂效应、极值情况、边界条件、临界条件等)图像是最形象的物理语言,画好分析草图是审题的重要步骤,它有助于建立清晰有序的物理过程和确立物理量间的关系,可以把问题具体化、形象化。分析图可以是运动过程图、受力分析图、状态变化图,也可以是投影法、等效法得到的示意图等。

4)寻找解题的突破口:捕捉文字叙述中的关键词句,如 “最多”“至少”“刚好”“恰好”“缓慢”“瞬间”等,充分理解其内涵和外延。条件是对物理现象和物理事实(对象)的一些限制,解题时应“明确”显性条件、“挖掘”隐含条件、“吃透”模糊条件。显性条件是易被感知和理解的;隐含条件是不易被感知的,它往往隐含在概念、规律、现象、过程、状态、图形和图像之中;模糊条件常常存在于一些模糊语言之中,一般只指定一个大概的范围。发现临界态,抓住临界物理量(隐形杀手),搭建不同过程的思维的桥梁和物理量。分步解答是得分的关键。

5)列式计算:依据研究对象所处的研究状态或过程的受力、运动、做功等特点,选择适当的物理规律列式计算。

6)检验结果:必要时进行分析讨论,结果是矢量的要说明其方向。

7)注意以下易发生审题失误的地方:是否考虑重力;物体是在哪个面内运动;物理量是矢量还是标量;哪些量是已知量,哪些是未知量;临界词与形容词是否把握恰当了;注意括号里的文字;是否抓住了图像上的关键点;区分物体的性质和所处的位置:如物体是导体还是绝缘体;是轻绳、轻杆还是轻弹簧;物体是在圆环的内侧、外侧还是在圆管内或是套在圆环上。

容易看错的地方还有:位移还是位置?时间还是时刻?哪个物体运动?物体是否与弹簧连接?直径还是半径?粗糙还是光滑、有无电阻,等等。

8)要牢记八字真言:

读找:环境、对象、过程、状态、已知条件、关键词、不确定因素。

标画:受力分析图、运动示意图、合成分解图、等效电路图、几何关系图。

拆列:拆分研究对象、拆解物理过程,列出过程方程、状态方程、关联方程。

算检:文字运算、数字运算,合理性、完整性、多可能性。

9)对一道计算题的深度分析包括如下几个方面:①本题在阅读过程难理解的语句和字眼有哪些?②本题有几个字节?③有几幅图像?④包含几个物理概念?几个物理量?它们分别是什么?⑤按考纲分析,知识点分别有几个?是哪一级要求?⑥大概正常理解的情况下阅读量是多少?⑦在理解的几个层次中,有可能出错的有歧义的有哪些?⑧易混易错的点在哪里?⑨要用五种能力中的哪几种能力?⑩需要何种数学知识和能力?最简单的解题方法是什么?赋分值的理论根据是什么?正常情况下运算量和表达量是多少?表达量有多少个字节?通过什么题目可以训练这种能力?如何建立物理量之间的关系要明示。

2.2.2 科学的训练

要学会考试,必须先学会学习,什么是学习?学是模仿和效仿,习是操练和实践。要让学生学会模仿和操练才能拓展和升华。心理学家说,套路是一种以经验为基础,低风险的实用主义。而到了文化批评家眼里,套路成了那个你可能刚开始不太喜欢,却不得不接受,最后自己也玩得挺尽兴的东西。

科学家们不但证明了高手是练出来的,而且通过考察各个领域最好的训练方法的共性,总结了一套统一的练习方法,这就是“刻意练习”。首次提出“刻意练习”这个概念的是佛罗里达大学的心理学家 K. Anders Ericsson。这套练习方法的核心假设是,专家级水平是逐渐地练出来的,而有效进步的关键在于找到一系列的小任务让受训者按顺序完成。这些小任务必须是受训者正好不会做,但是又正好可以学习掌握的。完成这种练习要求受训者思想高度集中,这就与那些例行公事或者带娱乐色彩的练习完全不同。

在很多情况下要求必须要有一个好的老师或者教练,更能发现我们最需要改进的地方,他们是绝对的因材施教,源源不断地提供高度具有针对性的具体指导。大量重复训练从不会到会,秘诀是重复。因此,高中物理计算题的六大训练:限时训练(速度和技巧),审题训练(只列方程,不求结果),规范性训练(漂亮的书写,精准的表达),基础训练,变式训练,错题训练是非常重要的。

2.3 解题表述不清

所谓“表述不清”,指的是虽然知识具备、审题清楚,问题能够解决,但表述凌乱、词不达意。高考中对物理计算题的解答有明确的要求:“解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。”

学生应在平时的训练中有意识地培养和锻炼自己的良好应试心理素质,努力克服不良心态,在答题时做到从容不迫、沉着冷静。

1)文字说明的内容

①研究对象个体或系统、过程或状态。②所列方程的依据名称。③题目中的隐含条件、临界条件。④非题设字母,说明符号的物理意义。字母符号书写、使用要规范,题目给了符号最好不要再另设符号,尊重课本常用符号。⑤规定的正方向、零势点(面)及所建立的坐标系。⑥结果的物理意义,给出明确答案。

2)要写的必要方程

①写出符合题意的原始方程,不能写变形式。②要用字母表述方程,不要写代入数据的方程,方程中等号两边虽然含有相同的物理量字母,也不能相“约”。③要用原始方程组联立求解,不要用连等式,不要在等式中不断地“续”进一些内容。④方程式有多个时,应分步列,并对各方程式编号,不要合写一式,以免一错全错。

3)数字运用的规范

①几何关系只说结果,不必证明。②数字相乘,要用“×”,不用“·”。③卷面上不能打“/”相约。

4)基本的答题模板

解 设……(未知量)为……

对……过程由……规律得:……(具体问题的原始方程)

在……位置由……公式得:……(具体问题的原始方程)

联立以上各式(或联立(1)(2)式)得:……(由已知量符号表示)

=……=“结果”(代入数据得结果,并注意待求量的数值及单位)

要将题做完整。笔者接触过一些学生,做练习“浮而不实”,列出几个物理方程便丢手不做或整理到代数式但懒于代入数字运算,不肯将题解到底。他们之中不乏最后失败的实例,均因为他们没有从日常的练习中得到收益。许多物理题,粗一看解题方向似乎很明显,仔细一解才发现里邊隐含着重要的变化及关键点。再说,一个完整的解题要有严密的逻辑过程;要有简明扼要的文字表述;有单位的处理;有数字的运算……所有这些,无不涉及双基知识及个人的素养和能力,都是要通过训练来加以提高改进的。那种蜻蜓点水式的解题,不可能在这些方面得到不断启发和训练,题解得再多,也会水平提高不快、工作不实,最后必定导致复习工作的低效率。

知识要用心体会才能变成自己的智慧。第一个层次是博闻强记、知识丰富、学富五车;第二个层次是触类旁通、融会贯通、举一反三;第三个层次是多向思维、多谋善断、厚积薄发。让一个个小的好习惯支撑起闪光的美德,让一个个默默的美德支撑起深厚的修养,让一个个无形的修养支撑起无比睿智的人生,让千千万万优秀的人们支撑起更加美好的世界,物理计算题就会迎刃而解。

参考文献:

[1]梁旭.认知物理教学研究[M].杭州:浙江教育出版社,2011:112.

(栏目编辑 罗琬华)