基于主成分分析法的资源型城市产城融合度的研究评价

史宝娟+邓英杰+郑祖婷

【摘要】作为我国重要的资源保障基地,资源型城市是国民经济持续健康发展的重要支撑力量。本文主要以资源型城市为研究对象,构建了资源型城市产城融合度的评价指标体系,包含了经济发展、人的发展、城市规模三个方面的具体指标。运用因子分析法,实证研究了我国几个典型的资源型城市的产城融合度问题,结果显示:影响产城融合的公共因子包括城市规模与经济发展、人的发展和产业环境三类,并根据各个城市融合度的排名,具体阐述了提升资源型城市产城融合度的建议。

【关键词】资源型城市 产城融合 主成分分析

一、引言

资源型城市首先面临的就是如何摆脱对自然资源的依赖性,一旦脱离了自然资源,城市是否能够面对那些前所未有的挑战,是否能够实现产业与城市的双向融合。虽然我国资源型城市已经慢慢的开始向综合型城市转变,在社区、娱乐、工作等方面发展的比较全面,然而在经济发展、城市规模与人的发展相互协调方面面临很大的问题。资源型城市的产城融合有其独特的方面,由于各个产业发展的不平衡性,导致城市各个方面的发展趋向分裂。第一产业的飞速发展带动了经济的迅速增长,但是在经济增长的背后却要背负着发展滞后的城市功能、基础设施、环境保护、社会结构、生产结构等。

本文通过分析各个城市影响产城融合度的指标,对主要的资源型城市的产城融合度进行了排序,主要针对产业和城市相融合的过程中所产生的问题进行分析,使得资源型城市发展与产业演化二者形成互动的关系,资源型城市尽早打破城市单一的生产功能,并针对性地提出了促进产城融合的建议,增强城市的生活功能,促使产业结构日趋多元化,推动我国城市生态化发展。

二、研究评述

国外学者对资源型城市的研究,开始只是集中在资源型城市的经济和社会问题的研究,Hayter(2000)和Bames(1997)从经济发展的区域性角度,认为一旦某个区域专业化生产资源型产品,并且形成一个产业群,那么这个区域将难以将生产转向其他领域。随着城市逐渐由建设期发展到转型期,更多的学者开始研究资源型城市的可持续发展的问题,关于产业与城市之间的融合关系,Galina A.Ivanova(2014)从城市发展的主导产业进行分析,认为主导产业在自身发展的同时还应对地区的多元化可持续发展做出贡献。也有学者(Sonja-Katrin 2014)探讨了资源型产业发展对产业集聚、城市发展和环境的影响。

国内学者近代对资源型城市的研究主要集中在产业的选择和产业在城市中的空间布局等角度。在产城互动机制方面,叶振宇(2013)认为对于产业的要求是根据城镇化发展的不同阶段而变化的,这种变化主要体现在生产组织、产业结构和发展策略等方面。然而,关于资源型城市产城融合方面的研究较少,谷人旭(2013)认为上海市产业与城市融合的关键是实现居住与就业、产业与城市功能、产业化与城市化、人与自然的“四融合”,分析了难以融合是由于产业发展与城市建设、人口规划和市政建设等配套体系之间的脱离关系。城市与产业之间也不是完全脱离,裴汉杰(2011)等人的研究发现,工业化与城市化之间存在一种自我协调、循环演进和增强的机制:工业化可以激发城市的内在动力,而城市功能的完善、品位的提高也会为产业发展提供条件。

国内外的学者们广泛的研究了资源型城市的发展,但是在资源型城市产城融合方面涉及的还比较少,本文針对我国主要的资源型城市研究了影响资源型城市产城融合的重要因素。

三、资源型城市产城融合度评价

(一)指标选取及数据来源

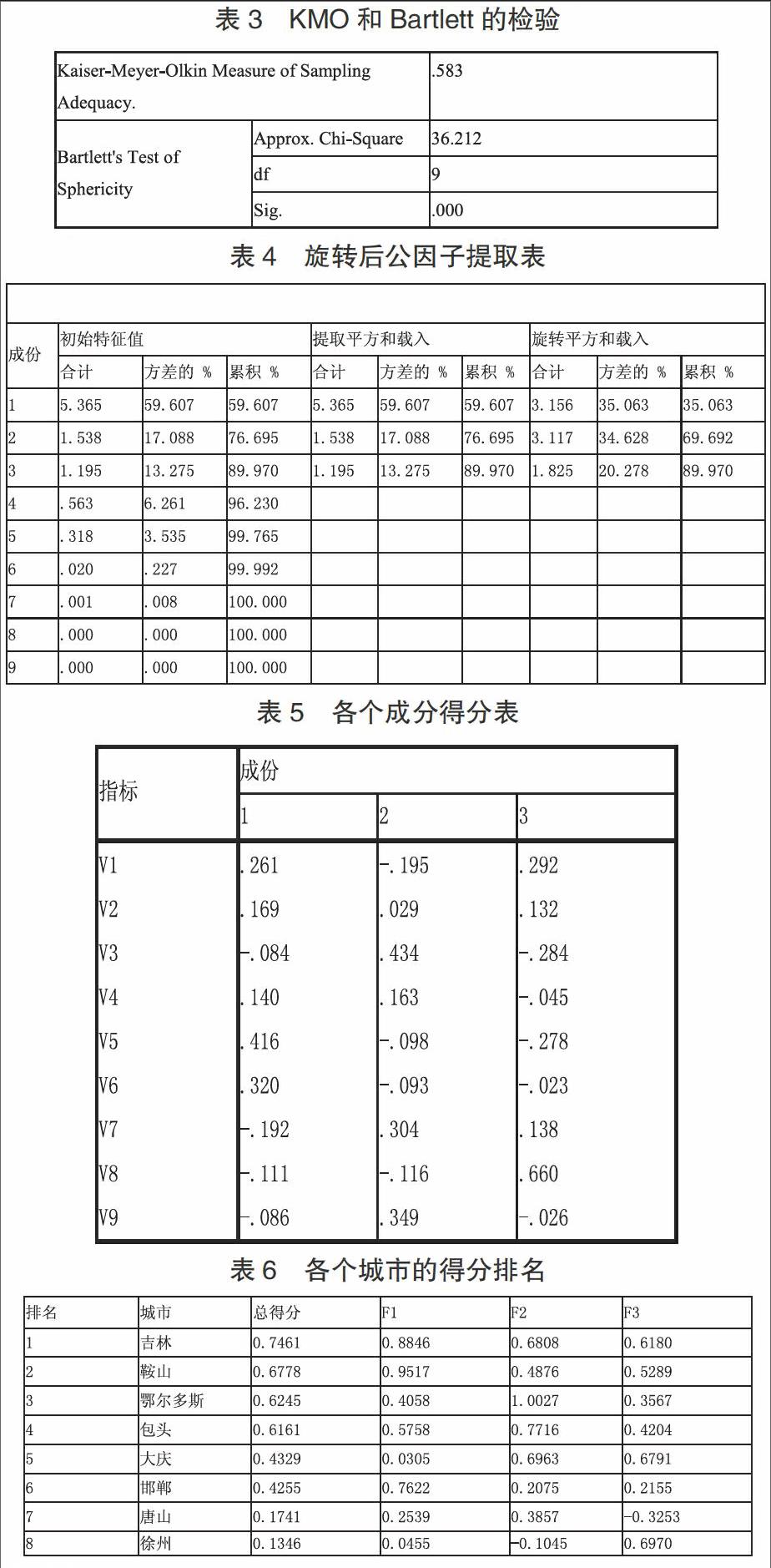

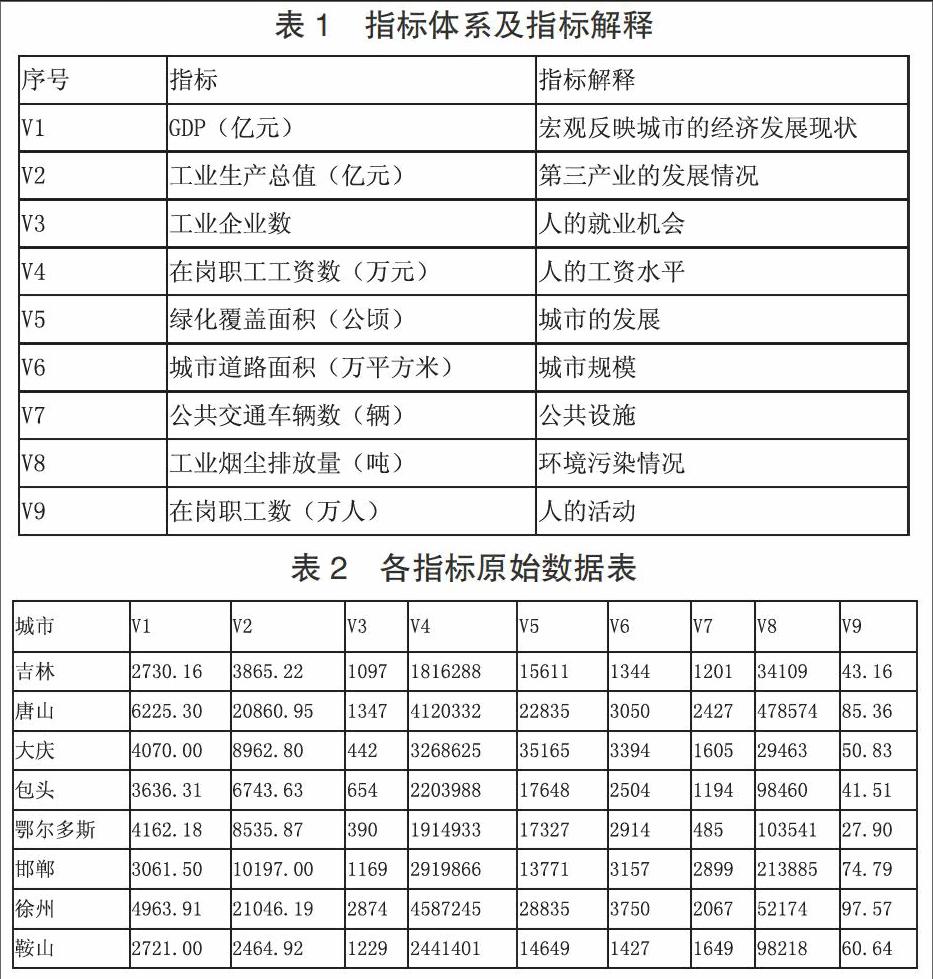

基于资源型城市的特殊性,第三产业的发展大大高于其他产业,在产业与城市之间必然会存在一定的矛盾,产业和城市都处在不同的发展阶段,为了探究各个资源型城市的产城融合度,研究了影响产城融合度的各项指标,提取出了九个对融合度影响比较大的指标(见表1)。指标提取过程中首先遵从科学性原则,在构建指标体系的过程中必然要有一定的科学依据,指标体系的科学内涵测度了产城融合度的意义所在。其次,以人为本原则,人作为行动的主体,在资源型城市产城融合的整个过程中人起着关键的作用;还有全面性原则和可操作性原则,全面是指我们所选取的指标要全面反映资源型城市产城融合现状并能够避免指标的重复,可操作性是比较关键的原则,所选的数据要容易获取并可以进行量化处理,真实明确的反映指标的情况。

本文列举了2014年八个资源型城市的影响产城融合九项指标,数据主要来源于《中国城市统计年鉴》,具体数据如表2所示:

(二)基于因子分析法的资源型城市产城融合度研究

本文运用因子分析法,首先对以上数据进行标准化,然后通过运用SPSS计量软件处理了表2所示的数据,检验结果如表3所示,KMO和Bartlett检验表中,KMO值大于0.5,Bartlett球形检验的q值小于0.01,结果表明指标之间有较强的相关性,样本通过检验,能够用因子分析法对资源型城市的产城融合度进行分析。

处理结果如表4所示,提取出了三个公因子,并进行了因子旋转,这三个公因子累计贡献率达到了89.97%,信息量的包含性较好。把各个因子分成了三部分,第一组公因子由V1(GDP)、V2(工业生产总值)、V5(绿化覆盖面积)、V6(城市道路面积)组成,占总方差的35.063%,命名为城市规模与经济发展(F1),第二组公因子由V3(工业企业数)、V4(在岗职工工资数)、V7(公共交通车辆数)、V9(在岗职工人数)构成,占总方差的34.628%,命名为人的发展(F2),第三组公因子是V8(工业烟尘排放量),占总方差的20.278%,命名为产业环境(F3),各因子得分矩阵如表5。

四、资源型城市产城融合存在的主要问题

根据以上分析得出第一主因子城市的GDP、工业生产总值、绿化覆盖面积和城市道路面积三个方面对资源型城市产城融合的影响比较大,总的来看三个主因子的影响程度相差不是很大,指标中的各个因素对融合度都是有相对重要性的。在这个过程中我们可以发现资源型城市产城融合中存在以下几个主要问题:

(一)城市的发展落后于经济发展

城镇化与经济发展之间的矛盾是产城融合的基本矛盾,城镇化是人的全面发展的过程,这与经济快速发展之间会出现不协调的现象,例如表6中排名靠前的两个城市经济发展较快,但是与人的活动相关的就业率、交通情况的发展明显落后于经济的发展,城镇化不是很明显。

(二)基础设施、公共事业发展欠缺

产业和城市的融合过程中,城市的宜居性也是判断产城融合的重要指标,其中基础设施建设能从整体上调整经济发展与城市发展的步调和频率,使得城市的发展速度跟上经济发展的节奏。鞍山和鄂尔多斯等城市的基础设施和公共事业的发展都很欠缺,严重影响了两个城市的产城融合度,使其在经济发展比较快的基础上产城融合度并不是很高。

(三)生态环境破坏、资源面临枯竭

资源型城市经济的发展主要依靠的是资源的开发和利用,所以生态环境的污染相对较严重,本文所列举的八个城市中工业烟尘的排放方面,唐山的排放量最高,很大程度上影响了唐山市的产城融合度,急需产业转型。

五、提高资源型城市产城融合度的对策

前面研究结果表明:吉林、鞍山、鄂尔多斯等城市的融合度较高,数据显示我国资源型城市产城融合方面仍然存在许多亟待解决的问题,城市建设过程中需要適当地引入相匹配的产业支撑城市的发展。产城融合问题需要根据各个城市不同的发展阶段,因地制宜的提出针对性的建议。

(一)优化产业结构、完善基础设施

注重城市产业的一体化发展,明确城区和产业区的地理位置,资源型城市的重工业应该集中在远离城区的位置,新兴产业的发展与城市发展相适应,实现区域的协调发展。在生产生活等方面,完善公共服务和配套设施建设,增加公共服务平台的建立,延伸社会功能包括保险服务、社会保障服务、中介服务等。合理的规划人口的规模和分布,制定相应得政策以刺激当地人民的消费,使人口增长与经济发展相协调。

(二)促进居住和就业相互融合

城市发展的过程中,居住结构基本上受就业结构的限制,就业结构的发展主要取决于产业发展状况。一个城市吸引人的关键是就业布局是否合理、就业机会是否充分、职位种类是否多样,这样靠就业吸引居民。同样靠居住环境、居住设施等来吸引人们居住从而进行就业。居住和就业相互融合、相互促进,实现职住平衡是产城融合的关键因素。对于资源型城市主要靠第二产业吸引劳动就业,通过就业吸引居民,形成产业促进城市发展、以城市的发展振兴产业发展的良性循环。

(三)合理利用资源,注重环境保护

随着资源的大规模开发,我国自然资源相对枯竭,我们应该合理开发和利用自然资源,建立资源重复利用的产业,合理地把资源转化成资本。随着污染的加剧,环境问题越来越得到重视,一方面从政策上制约污染物的排放,另一方面每个人都应该形成保护环境的意识,从一点一滴做起,创造出一个绿色健康的生活环境。

(四)坚持以产业创新带动城镇化

政府要树立“以人为本”的理念,以人民的需求为宗旨着力解决民生问题,促进传统产业转型,使得资源型城市中第一产业向其他产业的转化。大力发展现代服务业,主要包括金融服务、网络服务、物流服务、科技服务、旅游服务和创意性服务等。着力培育战略新兴产业,逐步促进产业的集聚、整合和提升,引进国外高端产业和创新资源,研发新型环保能源、生物、新型材料等战略性产业。在农业方面,发展生态农业、观光农业等来调整农业产业的优化。

(五)着眼未来,注重城市可持续发展

资源型城市对于第二产业的依赖性相对较大,而产业的发展具有周期性,后期阶段如果没有相应的产业作为支撑,资源型城市的发展将会面临极大困难。必须大力发展服务业、战略新兴产业和现代农业等适合城市未来发展的产业,并形成区域性经济体,逐渐降低对资源的依赖性,从而实现资源型城市的可持续发展。

参考文献

[1]Hayter R. Flexible Crossroads:The Restructuring of British Columbias Forest Economy[M].Vancouver:UBC Press, 2000:321-354.

[2]Hayter R, Barnes T J.The Restructuring of British Columbia Coastal Forest Sector:Flexibility Perspectives [J].BC Studies,1997:7-34.

[3]Ivanova G A.The mining industry in Queensland,Australia:some regional development issues[J].Resources Policy,2014,39:101-114.

[4]Sonja-Katrin,Fuisz-Kehrbach.A three-dimensional framework to explore corporate sustainability activities in the mining industry:Current status and challenges ahead[J].Resources Policy,2015,46(1):101-115.

[5]叶振宇.城镇化与产业发展互动关系的理论探讨[J].区域经济评论,2013(4):13-17.

[6]谷人旭.现代都市由产城分离到融合的理性思考—以上海“产城分离”困境为例[J].上海城市管理,2013(3):13.

[7]裴汉杰.浅议十二五期间产城融合的新理念[J].中国工会财会,2011(7):13.

[8]王霞,王岩红,苏林等.国家高新区产城融合度指标体系的构建及评价——基于因子分析及熵值法[J].科学学与科学技术管理,2014,35(7):79-88.

[9]唐晓宏.基于灰色关联的开发区产城融合度评价研究[J].上海经济研究,2014(6):85-102.

[10]王霞,苏林,郭兵等.基于因子聚类分析的高新区产城融合测度研究[J].科技进步与对策.2013,30(16):26-29.

[11]郭丕斌,周喜君,李丹等.煤炭资源型经济转型的困境与出路:基于能源技术创新视角的分析[J].中国软科学,2013(3):39-46.

[12]庞智强,王必达.资源枯竭地区经济转型评价体系研究[J].统计研究,2012,29(2):73-79.

作者简介:史宝娟(1970-),教授,博士,研究方向:生态经济、产业经济等。