对重症并发应激性精神障碍患者的护理效果

陈晓芳,成灵英,王 滢

(绍兴市第七人民医院,浙江 绍兴 312000)

患者因突然受到强烈刺激而出现病态的精神上的应激性反应,即应激性精神障碍。应激性精神障碍属于心因性反应。神经内科重症并发应激性精神障碍患者可能因精神与心理状态异常而影响到对其原发疾病的治疗效果及预后。及时、有效的护理干预可降低老年精神障碍患者的风险[1]。本研究中笔者考察对神经内科重症并发应激性精神障碍患者经不同护理措施干预的效果,现汇报如下。

一、资料与方法

(一)一般资料。

纳入2014年1月-2016年12月我院神经内科重症并发应激性精神障碍患者的临床资料做回顾性分析。共74例患者,男性43例、女性31例。平均年龄(59.60±3.30)岁。应激性精神障碍的诊断符合《中国精神障碍分类与诊断标准》第3版(CCMD3)标准,患者均无既往精神病史、精神病遗传、家族史等,均排除其神经病变,并请院内心理医学专科会诊后最终确诊。原发病:脑梗37例,脑出血23例,脑部疾病术后14例。根据对患者施行的护理干预措施将其分为A组(经常规护理)和B组(在常规护理基础上施行精神与心理护理)。两组的平均年龄、性别比例、原发病等一般资料均具可比性(P>0.05)。

(二)方法。

1.常规护理。遵医嘱给药(神经内科基础疾病的药、应激性精神障碍的药例如口服奥氮平片5mg/d),基础护理(病房环境,病床,患者体位,心电监护,吸氧,导尿管),神经内科疾病专门护理;家属陪护的培训。

2.精神与心理护理。(1)在常规护理内容上额外增加对患者心理与精神状态的观察和记录。重点观察时段:给药前后、午间、夜间。(2)了解患者爱好、宗教信仰等,加强沟通,施行有针对性地心理疏导。无法顺利用言语交流可辅以手语或借助文字等工具,也可经患者家属传达使患者了解其病情、治疗方案而心中有数,同时家属的支持和陪护能减轻患者的孤单、恐惧的心理。(3)与患者分享其同类疾病已康复患者的案例,使其对预后有信心,积极配合临床诊治。(4)将有条件的患者安置在安静、整洁的病房。保障其有良好的休息环境、睡眠时间。减少探视,床旁专人陪护。(5)对于病情稳定、出院的患者,详细交代出院后在家静养的注意事项、遵医嘱用药、定期来院复查;嘱患者保持良好的心态;培训患者家属对患者日常生活护理、心理疏导等方面的基本常识。

(三)观察指标。

比较两组的护理效果(精神症状的改善率),总住院时间,出院后再住院率(精神症状复发)。精神症状改善的评估标准:参照《中国精神障碍分类与诊断标准》第3版(CCMD3)标准。

(四)统计学处理。

用统计软件录入数据并进行处理和分析,计量资料用t检验,计数资料用卡方检验,P值<0.05为差异显著。

二、结 果

(一)两组精神症状改善的比较。

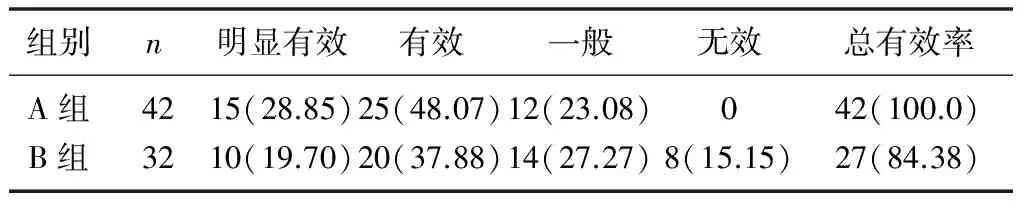

A组的应激性精神障碍症状均得到改善,B组总有效率84.38%,两组差异显著(χ2=16.940,P=0.000<0.05)(见表1)。

表1 两组精神症状改善的比较[n(%)]

(二)两组总住院时间的比较。

A组总住院时间为(25.20±5.64)天,B组为(31.78±6.50)天,两组差异显著(t=5.514,P=0.000<0.05)。

(三)两组出院后再住院率的比较。

B组出院后因复发而再住院率为9.38%(3/32),A组无复发患者,两组的差异显著(χ2=9.840,P=0.002<0.05)。

三、讨 论

神经系统疾病的重症患者,因其疾病发生突然,患者对疾病本身、对治疗及预后极度担心,或对因生病而影响生活、事业、家庭等方面感到强烈不安,故产生焦虑、抑郁等不良的心理状态,严重的可引起精神与心理的应激性反应,临床上可见异常的精神症状。应激性精神障碍患者的负性精神与心理状态会产生很多的临床问题。结合老年精神障碍患者的临床特点实施有效地护理干预有助于促进患者的康复[2]。

谭磊等[3]对重症并发应激性精神障碍患者施行常规护理联合心理护理干预。其结果发现,治疗后1-3天患者的精神障碍症状均明显改善,出院后随访半年仅2例患者复发。本研究结果发现,经临床诊治和护理干预后,A组患者的精神障碍症状均得到改善,B组84.38%患者得到改善,表明A组精神障碍症状的改善较B组更好,提示在常规护理基础上施行精神与心理护理更能有效缓解患者的不良心理状态,改善其精神障碍症状。本研究中,A组总住院时间、再住院率均较显著低于B组(P<0.05),表明常规护理联合精神与心理护理干预有助于患者在身、心方面均恢复得更快,且出院后再复发率更低,表明康复的效果更好。

如上提示临床需重视并及时识别重症并发应激性精神障碍患者,需针对不同患者的精神与心理状态采用有针对性的护理干预方案,缓解其不良心理状态,改善其精神障碍症状,使患者身、心方面均得到更好的康复。

[1]朱丹丹.62例老年精神障碍患者住院护理风险及护理干预分析[J].医学美学美容旬刊,2015,8(1):337.

[2]刘 娟,王 静.老年精神科患者的临床特点及护理干预[J].临床研究,2016,24(8):96-97.

[3]谭 磊,陈 娟,董正惠.重症患者并发应激性精神障碍的护理[J].继续医学教育,2015,7(2):109-110.