文体研究视野里“中篇小说”概念的形成*

王 晓 冬

文体研究视野里“中篇小说”概念的形成*

王 晓 冬

相对于短篇小说和长篇小说,“中篇小说”一直是一个语焉不详却被约定俗成使用的文体概念。在文学理论层面,“中篇小说”首先从西方引入词汇,随后形成自己的中文译名,最后成为教科书中的既定概念。随着“中篇小说”在理论上的确立,国内学界开始将其运用到对中国古典小说的研究上,一方面聚焦于像《游仙窟》和《娇红记》这样介于文言与白话之间的“过渡型”小说,另一方面也出现将古典“中篇小说”定位为情色小说的倾向。而在创作实践方面,在1928—1933年“中篇小说”的短暂繁荣后,经过长时间的沉寂,20世纪80年代中篇小说创作再次异军突起,引发学界对中国当代“中篇小说”的研究热情。通过文学理论、学术研究、创作实践三个方面的交错发展,中篇小说在独特的文体形成过程中,为一些渗透多种文体特征的复杂作品起到“打捞”与“正名”的重要作用。

文体研究; 中篇小说; 文体互渗

鉴于文学研究中“文体”(style)一词的复杂内涵*刘世生、朱瑞青编著的《文体学概论》(北京:北京大学出版社,2006年)总结“文体”(style)的定义,仅是人们熟悉的就有21条之多,这还不是全部。,有学者担心“文体”、“体裁”使用混乱会造成基本学术术语的失效,建议使用“文类”一词替代 “文体”和“体裁”*具体参阅韦凌:《中国中短篇叙事文学史:从古代到近代·译后记》([德]莫宜佳著,韦凌译:《中国中短篇叙事文学史:从古代到近代》,上海:华东师范大学出版社,2008年,第295页)中对文类学理论的介绍。。本文仍然使用“文体”一词,但预先设定它的有效内涵,避免张冠李戴。本文所说文体,指的是文学作品的体裁分类*具体参阅卡冈对文学体裁的定义,[俄罗斯]卡冈著,凌继尧、金亚娜译:《艺术形态学》,上海:学林出版社,2008年,第391—405页。以及建立在此分类基础上的风格和结构特征。这里的分类包含两个层面:首先是小说与其他文学样式之间的区分;其次是小说内部的分类。另外,论文还吸收有关文类研究的理论成果,将“中篇小说”概念作为“非规范性的文类”概念和“历史的文类”概念*韦凌:《中国中短篇叙事文学史:从古代到近代·译后记》,[德]莫宜佳著,韦凌译:《中国中短篇叙事文学史:从古代到近代》,第305页。,侧重展现这一概念产生的历史背景和流变,同时强调概念本身被学者和读者逐渐建构和接受的过程,特别感兴趣描绘创作实践与学术命名之间的互动关系。因此,本文在文体研究的视野中探讨“中篇小说”文体样式的前世今生,目的却更想展示概念本身的丰富和嬗变。本文不会过多纠缠于概念内涵和外延的界定,而是想用历史的、学术的、理论的、实践的信息把概念丰满起来,所以,读者不妨将本文看成一个有关“中篇小说”文体形成的 “故事”。

一、“中篇小说”ABC*ABC常用来指一般常识,20年代中后期,因为新文化运动的影响,很多西方知识传入中国,为满足普及大众的需要,出现一些以ABC命名的科普小册子,其中最著名的是1928年陆续由世界书局出版的徐渭南主编的ABC丛书。这里借用这个名称,指普及性文学理论中出现的“中篇小说”概念。 ——文学概论里的“中篇小说”概念

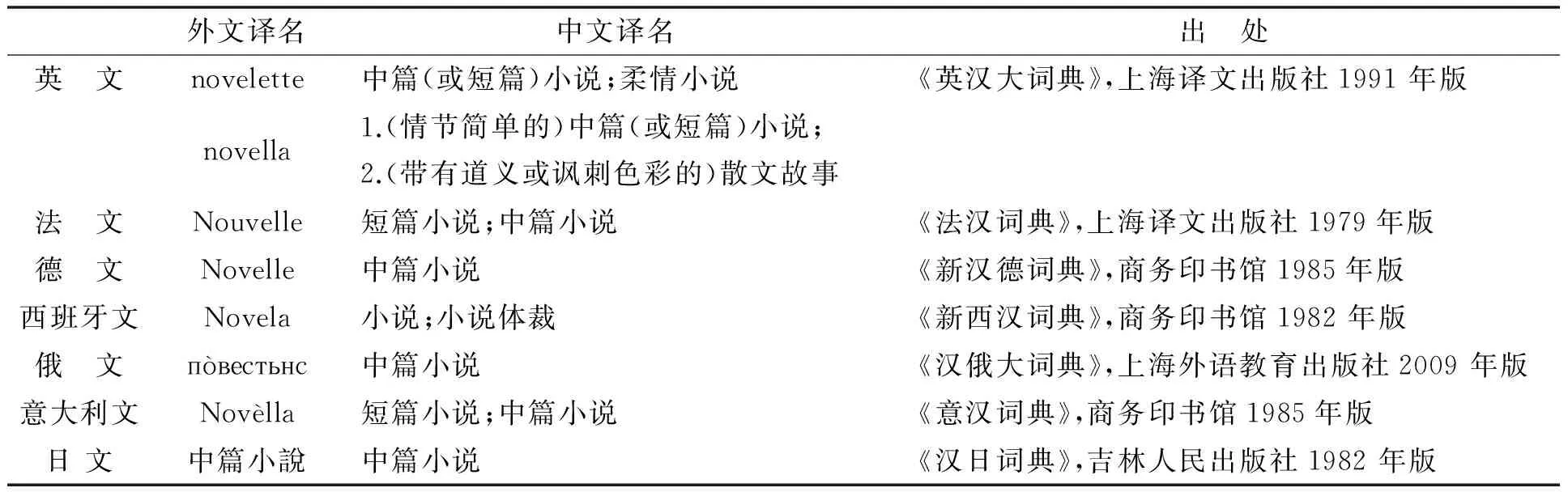

要说清这个“中篇小说”形成的“故事”,首先要追溯到五四时期西方小说理论的引入。以下是词典收录的“中篇小说”的中外文翻译:

表1 “中篇小说”中外文翻译

“短篇小说”和“长篇小说”两个概念出现在晚清,而“中篇小说”的概念是直到新文化运动后才逐渐产生和确立起来的,“清末民初,只有‘短篇’与‘长篇’的区分,尚无‘中篇’的概念”*王万森、张达:《中国中篇小说史》,天津:百花文艺出版社,1995年,第59页。。

晚清时,人们曾注意到西方文学理论对文体的分类非常细致。如紫英所言:

泰西事事物物,各有本名,分门别类,不苟假借,即以小说而论,各种体裁,各有别名,不得仅以形容字别之也……如Romance,Novelette,Story,Tale,Fable等皆是也。*紫英:《新庵谐译》,《月月小说》第1年第5号。

“Novelette”现在被译作“中篇小说”,但当时紫英并没有给予这个英文单词以中文译名。

第一次明确将中篇小说与长、短篇小说放在一起进行文体比较的是张舍我的《短篇小说泛论》,但直到这篇文章发表的1921年,中篇小说还只是一个译名,并不是确定的概念:

美国大学教授马太氏Prof. Mathews所著《短篇小说之哲学》一书,及欧美最近出版之短篇小说作法诸书,莫不以为短篇小说非小说Novel之谓,非长篇改短之小说,亦非篇幅不长之长篇小说(Novelette)。*张舍我:《短篇小说泛论》,《申报·自由谈》1921年1月9月。

张舍我认为“novelette”不过是篇幅不长的“novel”而已。

同年晚些时候,在《小说月报》上,沈雁冰、郑振铎、沈泽民展开有关“翻译文学书籍”的讨论,对西方文学理论和文学名著的翻译介绍作出初步规范,其中也提到“Novelette”这种小说样式:

批评文学上之名辞,其审定真是极难。有一部分的名辞如Romance(可译为“传奇”),Novel(小说),Opera(歌剧)……及Act(幕)等尚容易译,如遇Novelette,Expression,Style,Humor,Literature of Address等字,真是要大费思索了。Novelette一字,是比小说Novel短而(比)短篇小说(Short Story)长的一种小说,在中国简直是无法译它出来。*郑振铎:《审定文学上名辞的提议》,《小说月报》1921年第12卷第6号。

郑振铎特意将一些在当时还没有统一意见的比较难翻译的概念专门划分出来,希望引起翻译界的重视,而“Novelette”就排在首位,充分说明了这个概念界定的困难。因为找不到合适的译文为它命名,郑振铎只能对它作内容上的描述:它是一种比长篇短而比短篇长的小说。所以,“Novelette”在郑振铎眼中也是一个依靠短篇小说和长篇小说才能定义的相对性的小说种类,没有其独立的概念和界定。直到这时,中篇小说还不算一个完整、独立的小说类型。

到了1923年,陈均在《小说通义:总论》归纳西方小说分类时,第一次给予“Novelette”一个中文译名——小稗史:

小说之种类 Fiction可析而为二:有以散文成篇者,有以韵语成篇者。而散文成篇者,则包括故事(tale)、短篇小说(short-story)、小稗史(novelette)、与小说(novel)四种……至于小稗史则以意大利作者最占多数。中土之《今古奇观》,殆近似之。以当时作者能力薄弱,犹未足成诸美具备洋洋大观之小说也。若小说novel则无美不收,无体不备矣。观夫中土之《水浒》《红楼》,西方十九世纪几名家小说,即知其体大思精矣。*陈均:《小说通义:总论》,《文哲学报》第3期,1923年3月;转引自严家炎编:《二十世纪中国小说理论资料·(第2卷)1917——1927》,北京:北京大学出版社,1997年,第300—301页。

“小稗史”是一个很有中国传统意味的译名。中国“稗史”的概念有些类似于西方“Fiction”,强调的是一种虚构的文学样式,与所谓“正史”相区别。陈均将“小稗史”和短篇小说(Short-story)、长篇小说(Novel)一起讨论,基本上是延续了西方对小说长、中、短篇的分类。他认为“小稗史”是力有不逮的产物,显然,长篇小说才是他心目中真正优秀成熟的小说样式。后来王万森认为中篇小说产生于中世纪的意大利,即延续了陈均的观点*王万森:《新中国中篇小说史稿》“导论”,济南:山东文艺出版社,1992年,第2页。。

另一个与陈均的研究思路相同,却将中篇小说的研究进一步推向深入的人是郑振铎。1923年在《文学的分类》一文中,郑振铎第一次将“Novelette”定义为“中篇小说”:

小说以其篇章的长短可分为三种。“长篇小说”是篇次极长的,如显克微契的历史小说《你往何处去》、曹雪芹的《红楼梦》,以及佐拉(Zora)、狄根斯(Dickens)诸人的小说都是。“中篇小说”是篇次较“长篇小说”短,而较“短篇小说”长的小说。有人译为“长短篇小说”,日本人则译之为中篇小说。如鲁迅译的阿志巴绥夫的《工人绥惠略夫》,我译的路卜洵的《灰色马》,字数在五六万字上下的都是。短篇小说是现在极为流行的文学形式,如莫泊桑、柴霍甫、高尔该、亚伦波诸人的作品尤为著名。*郑振铎:《文学的分类》,《文学旬刊》第82期,1923年8月6日。

此后,“Novelette”作为小说文体的一种,终于可以摆脱没有准确中文译名的尴尬处境,源于西方的“Novelette”经过日本的转译,在中国开始拥有了一种固定的称谓——中篇小说。

郑振铎给出了“中篇小说”这个中文译名,在“中篇小说”形成的“故事”里占据着举足轻重的地位,而1924年商务印书馆出版的《小说法程》,第一次对中篇小说作出了全面、系统的内涵界定:

自材料和方法观之,小说可分为三类,曰长篇小说,曰中篇小说,曰短篇小说。法国人之用名词,深为精确,常分其小说为Roman Nouvelle及Conte……法人称《巴黎圣母寺》、《格伦台传》等篇幅甚长之小说,为长篇小说。称方法相同而惟篇幅稍短之小说,如梅立米之《柯伦伯(Colomba)》及《卡门(Carmen)》等为中篇小说……中篇小说之篇幅,较长篇小说为短,而其范围,亦较长篇小说为小。然二者之分别,仅为量之分别,而非质之分别也。中篇小说中之人物事实,较长篇小说为少,时短而地有限,所含人生不如长篇小说之广大。然其艺术,则常较为精约。中篇小说与长篇小说,虽有以上诸端之不同,然谓中篇小说之为体,异于长篇小说,犹恐不可。盖中篇小说作家与长篇小说作家舍范围之广狭外,所用方法,彼此无异,而其表现之材料,固亦同也。*[美]哈米顿 (Hamilton, Clayton)著,华林一译述:《小说法程》(Materials and Methods of Fiction ),上海:商务印书馆,1924年,第147—149页。

《小说法程》援引法国文学对“小说”的细致划分,提供了具有典型代表性的长篇、中篇作家作品。虽然《小说法程》仍将“中篇小说”看成“时短而地有限”的长篇,但它一改以往研究者对中篇的轻视,认为“中篇小说”才能代表今后小说整体的发展方向:

近年以来,长篇小说,篇幅渐短,将与中篇小说无异,凡枝节琐杂无甚关系之处,删弃殆尽,以求艺术之精严。而现今阅者,终日惶惶,自不喜如古代作家叙述之絮烦寡要。故近代作家,如梅立米、屠格涅夫、史蒂芬孙等,皆教人务简尚约。吉百龄之序其诗 The Three-Decker 也曰,长篇三本之小说,今已无复有人作矣。此言也,半讥半感,悯长篇小说之不存。夫长篇小说之构造,多弛缓而不严,褴褛而不整,终必以中篇小说代之,亦势所当然也。中篇小说,能达长篇小说之目的,而于艺术方面,较为主重,阅者读之,费时与力,亦较长篇小说为少,其取长篇小说而代之,不亦宜乎。*[美]哈米顿 (Hamilton, Clayton)著,华林一译述:《小说法程》(Materials and methods of fiction ),第149页。

和陈均认为“中篇小说”是不成熟、不完美的长篇小说不同,《小说法程》给予中篇小说最高的赞扬和评价:不但认为中篇小说在逐渐代替长篇小说的地位,而且认为中篇小说艺术精严、构造缜密,具有更高的艺术价值;长篇小说反而容易“枝节琐杂”、“絮烦寡要”、“弛缓而不严”、“褴褛而不整”。表面上看,是中篇小说在概念上依附于长篇,但实际上,却是中篇成为更加优秀、精炼的文体样式,并将彻底改变人们对长篇小说的需求。所以,《小说法程》为“中篇小说”概念的真正确立奠定了最为重要的理论基础,也从某种程度上反映出中篇小说独立文体地位的形成。

《小说法程》对小说的分类成为其后众多小说理论书籍援引和效仿的对象。这些小说理论著作只要提及小说分类问题,几乎就照搬《小说法程》长、中、短篇的分类方法,对三类小说的定义也几乎如出一辙,而它们也都几乎一致认为“中篇小说”代表着现代小说的发展趋势*这样的小说理论著作主要包括:陈穆如《小说原理》(上海:中华书局,1931年);[日]木村毅《小说底创作及鉴赏》(高明译,上海:神州国光社,1931年);石苇编《小说作法讲话》(上海:光明书局,1934年);[日]木村毅《小说研究十六讲》(高明译,上海:北新书局,1934年9月再版,据新潮社昭和三年即1928年版译出,译时稍有删节)。。可以说,正是在《小说法程》的系统介绍之后,“中篇小说”的概念才真正出现在小说理论的表述中。

虽然《小说法程》之后的大多数中篇小说研究都几乎沿袭,有些甚至抄袭了《小说法程》的内容,没有什么质的推进和突破,但还是有一本书不得不提及,即1938年生活书店发行的由以群翻译的卢卡契的《小说》。本书由卢卡契的《短篇小说》和坡斯佩洛夫的《长篇小说》两部分组成。值得注意的是,在1930年代的文学氛围之下,这本小说理论选择了两位苏联作家的文章,并突出了马克思主义阶级分析法在小说研究中的实际运用。在回答“中篇小说是什么”这一理论问题时,卢卡契援引了另一位俄国理论家别林斯基在其著名论文《俄国小说及果戈理底小说》*其实,在1936年11月,生活书店就出版发行了王凡西为纪念别林斯基125周年诞辰而翻译的《伯林斯基文学批评集》,其中收录了《论果戈理的小说》,即是这里提到的《论俄国小说与果戈理底小说》中的一部分。只是选译的部分没有涉及中篇小说的内容,所以卢卡契对别林斯基的引用,应该是比较早的关于别林斯基对中篇小说理论的介绍。中的观点:

“中篇小说”是人间运命底无限的诗歌中之插话,圆满地叙述了何时和何地。是的,中篇小说是分做了几千部分的长篇小说,是从长篇小说中割裂开来的章节。我们底现代生活是非常多面而复杂的。我们希望——我们底生活像映在三棱镜里一样地反映在诗里面,借一切可能的形象而几万次地反覆;于是就需要中篇小说。有一种不宜于戏曲,也不适于长篇小说的事件或事实,可是——他们却非常深刻地将终生不能体味到的生活集中在一瞬间——中篇小说捉住这样的东西,而收入自己底窄狭的范围中。(第45页)

“人间运命”的“插话”,表现“现代生活”的“复杂”、“多面”,使“生活集中在一瞬间”,这样的论述话语多少使我们想到胡适对短篇小说的经典论述:

短篇小说是用最经济的文学手段,描写事实中最精彩的一段,或一方面,而能使人充分满意的文章。*胡适:《论短篇小说》,《新青年》1918年第4卷第5号。

所以,卢卡契也说“在别林斯基底论文里,‘中篇小说’……‘Nouvelle’等用语,同时也是无差别地适合于短篇小说的。”但另一方面,别林斯基又认为:

我们底一切文学,都变成了长篇小说或中篇小说。颂歌(Ode)、叙事诗、歌谣(Ballad)、寓言,所谓诗歌(Poem)、充溢在我们底文学中的普式庚底诗——这一切在目前看来虽有一点可喜,但是,究竟不过是已过去的时代底追忆而已。长篇小说杀戮了一切,吞没了一切,而与长篇小说同时出现的中篇小说,更拭去了这一切的足迹,甚至长篇小说本身也恭恭敬敬地让位给中篇小说,并为着它(中篇小说),在自己底面前开辟了道路——这样的现象是由怎样的原因而发生的呢?——原因在于时代精神之中。*②③ [匈]卢卡契著,以群译:《小说》,上海:生活书店,1938年,第45,52,55页。

这样的论述,似乎又与《小说法程》对中篇小说的分析如出一辙,这说明别林斯基的定义是一个表述不甚清楚的混合体。别林斯基定义中篇小说的目的在于以这种全新的小说样式说明俄国19世纪30年代小说“发达与兴隆”的历史契机。而卢卡契援引别林斯基的目的是为阶级眼光重新审视小说发展提供理论资源。他们都强烈地批评形式主义者形而上学的研究方式,说明他们关心的是用历史时代分析代替艺术形式分析。他们是将小说文体研究与时代政治经济文化思潮联系起来的倡导者,其研究思路的重要贡献也即在于此。正是从别林斯基和卢卡契的研究中,研究者们开始将中篇小说作为一种历史的概念来接受:中篇小说和短篇小说、长篇小说一样,“只是可以具体地、历史地”把握,“不能够设定确固的‘特征’”②。

别林斯基和卢卡契的研究特点在于鲜明的历史感,而缺点也在于完全以这种历史变迁的描述代替对小说文体的结构分析:他们并没有像他们说的那样,做到“历史性与理论性的结合”③,他们从对俄国形式主义者的批判起步,却没有吸收形式主义者艺术性处理小说的优点,因此他们的小说概念变成了一种历史的罗列。值得注意的是,在其后有关中篇小说的研究中,引用别林斯基对中篇小说的定义以说明中篇小说契合时代氛围的观念,被新时期的研究者们延续下去,成为中篇小说研究中一个主要的理论方向。1977年孙犁《关于中篇小说——读〈阿Q正传〉》*孙犁:《关于中篇小说——读〈阿Q正传〉》,《孙犁全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2004年,第508—514页。一文,认为《阿Q正传》是创造典型环境中典型人物的重要小说样式,正是延续这一思路,并将其充分中国化、时代化的典范。而孙犁的思路又影响了新时期几乎所有的对“中篇小说”概念的研究,“最早使用中篇小说这一概念的,是十九世纪的俄国文学家”*滕云:《试谈中篇小说的审美属性》,《文学评论》1983年第6期。,“自1835年俄罗斯批评家别林斯基发表了《论俄国中篇小说和果戈理君的中篇小说》,从那时起,中篇小说作为一个文学体裁的概念,才从小说的母体中分娩出来”*马德生:《惨淡经营中的艺术坚守——对新世纪中篇小说现实处境的思考》,《文艺争鸣》2006年第5期。另外,张韧的《中篇小说三十一年》(氏著《中篇小说论集》,福州:福建人民出版社,1984年,第30页)、张德祥《论中篇小说艺术形态的特征》(《文艺评论》1985年第6期)和李运抟的《中篇小说20年》(《江汉论坛》1999年第4期)也都提到了别林斯基在“中篇小说”上的论断。,这样的定位成为新时期之后中篇小说研究的主流。

纵观以上文学理论层面对中篇小说概念的研究,几乎所有都是粗线条的理论概括。这些论文有些是翻译的西方大学讲义*吴宓在《小说法程》的序中说:“其书在美国极通行。哈佛大学至用之为教科书,予年来在东南大学教授,亦用此书为课本。”,有些是国内研究者编撰的小说课程讲义*这占大多数,例如陈穆如在《小说原理·自序》(上海:中华书局,1931年)中说:“小说原理一书,在中国实在非常之少。其比较高深的教材,适合于大学的小说课程研究之用者,更简直可以说是没有。著者有鉴及此,特写成这书,以供国内大学参考及教本之用。”又如石苇在《小说作法讲话·序言》(上海:光明书局,1934年)中说:“我教的是《文学概论》,随后忽约我改授《小说作法》……到了学期终了的时候,俨然地成了一部厚厚的讲义了。”,有些是普及性的介绍*郑振铎在《文学的分类》中说,他写这篇文章的目的是“似可以使初与文学接触的人,于文学的形式,得一种较明显的观念”;卢卡契的《小说》译自苏联“文学百科全书”,也是一种普及性质的书籍。。这些研究有一个共同的特点,就是其理论概括性强于文学分析性。这些研究都不是从当时文坛创作实绩出发的,也基本上不涉及作家作品,而多是从抽象的文艺理论出发,进行的是一种介绍、引进西方中篇小说理论的工作。它们都没有和中国小说的实际发展情况联系在一起,更没有和新文学的现代小说创作联系起来,它们都还只是一种脱离了创作的西方理论引入。

词典翻译里的“中篇小说”常常与“短篇小说”联系在一起,而文学理论层面的中篇小说,从当初“篇幅不长之长篇小说”到“比小说Novel短而(比)短篇小说(Short Story)长的一种小说”,再到“其取长篇小说而代之”,逐步确定其文体地位。直到20世纪80年代中篇小说异军突起,有关中篇小说在文学理论层面上的探讨,都几乎没能超越《小说法程》所设定的内涵。

二、古典小说文体资源——学术史里的“中篇小说”概念

当西方“中篇小说”概念通过《小说法程》引进中国后 ,国内学界开始试着在繁杂多样的中国古典小说中,寻找“中篇小说”这种文体样式,由此带来对一些小说的挖掘与发现,也导致对另一些小说的误解与误读。

(一) “文言”与“白话”间的古典“中篇小说”

文学理论层面的“中篇小说”概念强调知识普及,所以对中篇小说文体特征的分析常常比较简单、概括。在“中篇小说”形成的“故事”里,这些粗线条的概念总结,只是底色,想把这个底色和真正的中国本土小说结合起来,还有很长的一段路要走。鉴于此,在“中篇小说”与中国小说关系的研究中,用西方文体分类对中国古典小说资源进行再审视、再整合,就成为不可缺少的一个环节。

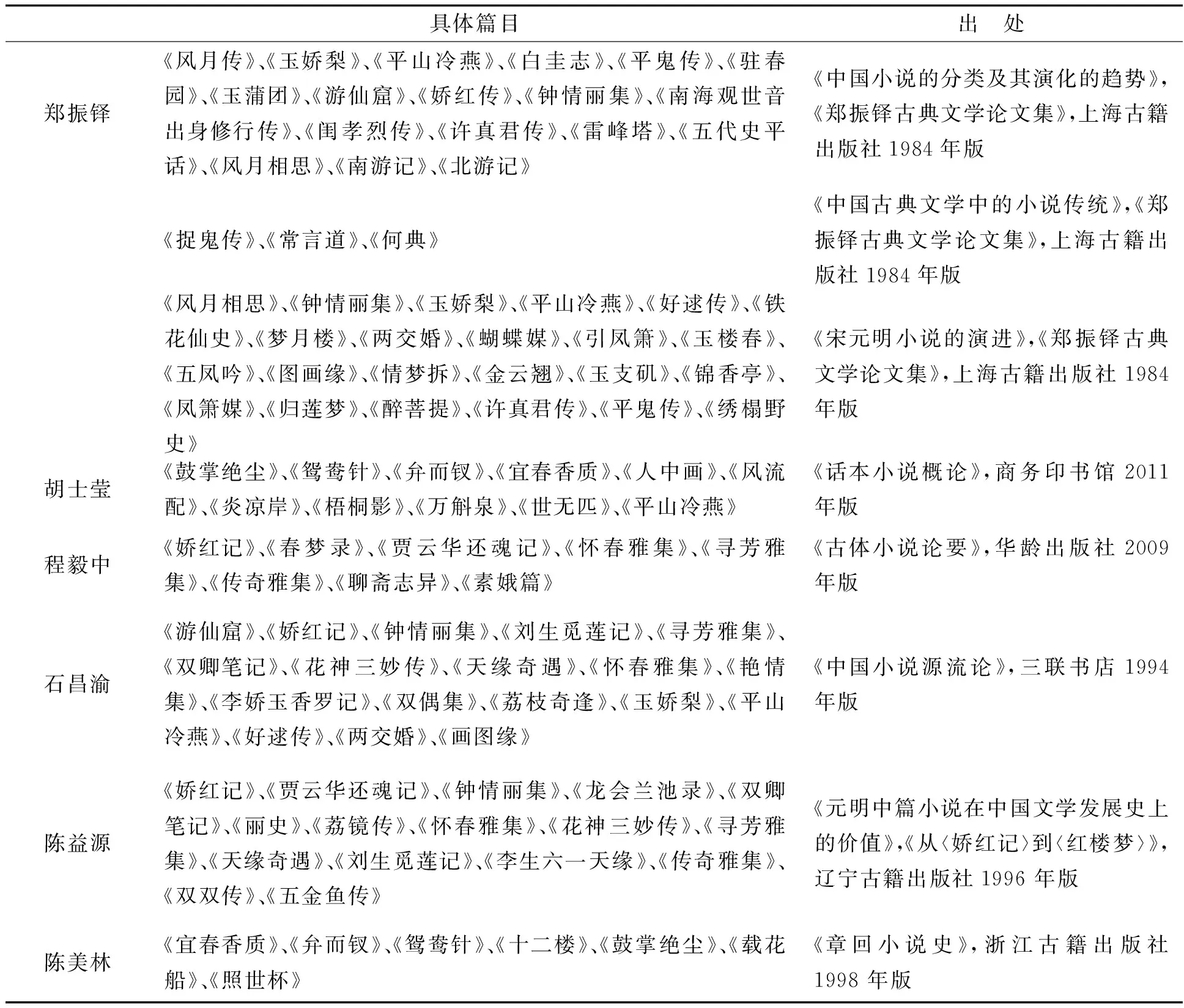

为方便论述,本文将使用“中篇小说”概念对中国古典小说进行研究的代表性学者和他们涉及的作品以表格的形式呈现出来*表中所选的都是在古典小说研究中涉及“中篇小说”文体问题的代表性学者和他们命名为中篇小说的代表性作品。:

表2 中国古典小说中的“中篇小说”

其实,当陈均用“小稗史”来指称“中篇小说”,并把《古今奇观》作为古典中篇小说代表作的时候——虽然他对《古今奇观》的归类值得商榷——实际上已经触及把中篇小说这个西方概念进行中国移植的问题。郑振铎是中国现代学术史上第一个用长、中、短篇小说的系统分类来全面研究古典小说的人。在《中国小说的分类及其演化的趋势》、《中国古典文学中的小说传统》、《宋元明小说的演进》等一系列的研究文章中,他将《玉娇梨》为代表的三十几部古典小说著作划归为中篇小说,第一次明确使用“中篇小说”这个文体概念,审视这些小说的文体特征,对“中篇小说”概念的中国化起到举足轻重的作用。其后,胡士莹、程毅中、石昌渝、陈益源、陈美林等对古典中篇小说的文体归类,都或多或少受到郑振铎的影响。针对这几位学者对古典“中篇小说”的文体研究,有以下几点特别需要注意:

其一,在所有的研究者中,郑振铎涉及的小说文本最多:既有《钟情丽集》等明代传奇,也有《五代史平话》这样的初期讲史;既有《绣榻野史》等淫秽小说,也有《玉娇梨》为代表的才子佳人小说;既有《许真君传》这样的杂传小说,也有《何典》等讽刺小说。这些小说跨越文言与白话两种语体形式,既有偏雅致的文人案头创作,也有完全口语化的民间创作。石昌渝继承了郑振铎同时收录文言与白话两条脉络小说的思路,但他所归纳的中篇小说显然要集中得多,文言脉络的除了张鷟的《游仙窟》,其余大多是元明两代的传奇小说,白话脉络主要是才子佳人小说。其他研究者都在文言、白话两条脉络中选择其一:程毅中和陈益源的“中篇小说”主要指元明时期的文言传奇小说,而胡士莹和陈美林则侧重明清白话才子佳人和艳情小说。总结这些既有的研究成果,我们可以大致勾勒出,在“中篇小说”文体概念审视下的古典小说资源,主要有文言与白话两条路线,文言类的最早起源可以追溯到唐代张鷟的《游仙窟》,然后是元明两代的传奇体小说。白话类的又分为两种主要类型:一种是以《玉娇梨》为代表的才子佳人小说,另一种是以《绣榻野史》为代表的淫秽艳情小说。需要特别指出的是,程毅中将《聊斋志异》也放入“中篇小说”的范畴,认为其是“中篇志怪”,这个观点在古典小说研究中比较少被认同,《聊斋志异》更多还是被归为短篇文言小说一类。

其二,在“中篇小说”概念形成的过程中,有两部小说的地位非常重要。一部是唐代张鷟的《游仙窟》,它一度在国内失传,晚清才重新从日本引入中国,引起小说研究者的重视*《游仙窟》引入的具体情况,参阅鲁迅:《〈游仙窟〉序言》,《鲁迅全集》第7卷,北京:人民文学出版社,2005年,第330—333页。。对于《游仙窟》,程毅中最强烈的感觉是“文体很特别,我们乍然一见,就觉得非常新奇”*程毅中:《中国小说的成熟与唐宋传奇》,《古体小说论要》,北京:华龄出版社,2009年,第135页。。一方面,它是“最早的文人创造的小说,完全是用骈文写的,用了许多双关语”*郑振铎:《中国古典文学中的小说传统》,《郑振铎古典文学论文集》,上海:上海古籍出版社,1984年,第290页。,吸收了秦汉时期“叙事赋”的特征,“开创出一种真正的辞赋体小说,又可以说是后世‘诗文小说’的先驱”*程毅中:《唐人小说中的“诗笔”与“诗文小说”的兴衰》,《古体小说论要》,第45页。;另一方面,它又“杂用方言、隐语和韵散结合的形式”,在文体上摹仿“民间说唱的固有形式”*⑥ 胡士莹:《话本小说概论》,北京:商务印书馆,2011年,第41,191页。,受到俗文学中“变文”的影响,成为“文人模仿民间文学的例证”⑥。在语体形式上,《游仙窟》既有诘曲聱牙的骈俪文,又有大胆俚俗的歌谣,既有之乎者也的文言腔调和卖弄才华的典故,又有活泼跳脱的口语和生活气息浓郁的俗语俗谚。可以说,《游仙窟》是一部雅俗共赏的小说,它的存在,充分体现了文人创作与民间文学、文言句式与白话口语之间交融共生并相互带动、促进的关系。

中国学术界对古典小说的重视始于晚清,在西方小说观念的引进与影响下,古典小说才改变了稗官野史的命运,进入学术的大雅之堂。新文化运动以来,以小说,特别是白话小说来颠覆古典文学的既定格局和束缚,已经成为以胡适为代表的许多现代学者习惯性的学术思路。胡适“进化”的文学观认为,中国文学的发展道路是“活”的“白话文学”代替“死”的“文言文学”的过程,所以在探讨小说时,充分肯定小说史的发展就是“白话小说”取代“文言小说”的过程。在这个思路的影响下,很长一段时间,文言小说只是作为白话小说没有出现前的预备而被讨论的,在出现宋话本之后,文言小说就应该理所当然地退出历史舞台。在这个研究思路中,文言与白话是互为消长的关系,即白话是以击退和占据文言领地而确立其位置的,所以“白话”与“文言”天然就是相互对立的两种文学脉络。由此出发,高雅与通俗、文人与市井、口头与案头,都理所当然地成为相互对立的关系,只有来源于口语白话的民间小说样式,才被认为是进步的。所以,林岗在《案头与口述》一书中希望扭转这种思路,认为文言小说作为案头欣赏的小说样式,才体现中国小说的真正特色*林岗:《案头与口述》,北京:北京大学出版社,2011年,第164—193页。。而以《游仙窟》和《娇红记》为代表的中篇小说以具体的实例说明,文言与白话小说不是泾渭分明的两条线索,也不是相互斗争替代的进化关系,而是“双轨制”*“双轨制”借用了德国学者莫宜佳的说法,详见[德]莫宜佳著,韦凌译:《中国中短篇叙事文学史》,上海:华东师范大学出版社,2008年,第142页。的并存关系:文言小说可以从白话口语中汲取营养,也可以从说唱文学等民间形式中寻找灵感;传奇与话本并不是完全分离的两种文体形式,高雅与通俗、庙堂与民间是可以有机融合在一起的,而且这种融合常常出现意想不到的奇妙反应,诞生一些高质量的小说作品。《游仙窟》凝结了志怪、传奇两种小说文体类型的特征,《娇红记》凝结了传奇、话本的特质,并启发其后的白话章回小说创作。这些都充分说明了“中篇小说”文体概念的过渡性和复杂性,说明这个文体概念所包涵小说信息的多样性。另外,在古典小说研究中,用“中篇小说”概括文言与白话两个系统中互相影响和勾连的作品,对我们既往“白话替代文言”的小说研究思路提出了质疑和反思,也将一大批以前不受重视的古典小说重新挖掘出来,这可能才是我们用西方“中篇小说”文体概念审视古典小说资源的最大价值。

(二)古典“中篇小说”的文体价值

虽然有了像《游仙窟》和《娇红记》这样的代表性作品,郑振铎对古典中篇小说的评价却很低,认为其“名作最少”,甚至怀疑这种小说存在的历史意义:

兹仅将流传较盛,单本别行的几种,略述于下。

(一)《玉娇梨》……情节平常,见解迂腐,而文字也不甚可观。

(二)《平山冷燕》……情文与《玉娇梨》都不甚相远。

(三)《好逑传》……情文也与上二书差不多。

(四)《镜花仙史》……内容虽较曲折,情文也殊无足观。

……

虽其中间有较有隽异之作;然大都是一丘之貉不甚可观的;当时更有污秽的中篇《秀榻(野史)》(吕文作),原也甚为流行。他们除了题材极不正当外,描写也是不足道的。我们如果继续的多看了几部,便要立刻的看出,他们乃是如何的雷同,事实与布局都在内——如何的一无生趣。大似野蛮人的塑像,略具人形而已。无论如何,是说不上精彩活泼,可喜可爱的。(郑振铎:《宋元明小说的演进》,第401—403页)

郑振铎对出现这种现象的原因解释不多,其中之一是他归结为“惟中篇小说的作者类多迂腐的学究,死守着佳人才子的陈套而不知变通,故在其中,佳作却绝少见到”*郑振铎:《宋元明小说的演进》,《郑振铎古典文学论文集》,第401—403页。;甚至认为中篇小说“没有一部好东西”,“是中国小说中最坏的东西”*郑振铎:《中国古典文学中的小说传统》,《郑振铎古典文学论文集》,第287页。。胡士莹也说“当时大量出现的中篇小说,只着眼于形式上的改革……大都是封建统治阶级少爷小姐谈情说爱,而最后和封建制度融合的故事……有的甚至淫秽不可卒读……因此,这些中篇小说在文学史上并没有什么地位”*胡士莹:《话本小说概论》,第510页。。程毅中则说中篇小说里诗词“连篇累牍,令人读之生厌”*程毅中:《唐人小说中的“诗笔”与“诗文小说”的兴衰》,《古体小说论要》,第145页。,有些“甚至沦为专写情欲性爱的淫秽作品”*程毅中:《“诗文小说”与古体小说的流变》,《古体小说论要》,第145页。。总结起来,古典“中篇小说”受人诟病主要集中于两个方面:一是“语带烟花,气含脂粉,凿穴穿墙之期,越礼伤身之事,不为庄人所取”*高儒:《百川书志》,上海:古典文学出版社,1957年,第90页。,甚至涉及情色淫秽描写;另一个则是过多诗词典故的“吊书袋”。以下分别论之。

其实情色描写在短篇和长篇小说中屡见不鲜,绝对不为中篇小说所独有,只因为《绣塌野史》、《肉蒲团》一两部比较知名的情色小说属于中等篇幅,就轻易贬低整个古典中篇小说的价值,是一种比较简单粗暴的文体研究思路。何况不同中篇小说之间往往存在很大差异,比如《娇红记》就基本上不涉及露骨的情色描写*研究者怀疑当时的《娇红记》可能有删节本的存在,所以,有些版本比较高雅,而有些版本可能仍然涉及很多露骨的淫秽描写,详见陈益源:《明清小说里的〈娇红记〉》,《从〈娇红记〉到〈红楼梦〉》,1996年。,反而将申纯与娇娘之间的情感发展描摹得细致动人,篇末又以震撼人心的悲剧收场,一反“大团圆”的俗套,被称赞为“具备了近代小说的写实手法,在小说艺术发展上有一种划时代的意义”*程毅中:《“诗文小说”与古体小说的流变》,《古体小说论要》,第67,76页。。《龙会兰池录》其中的情色描写不多,《天缘奇遇》却颇重艳情,直到《绣榻野史》、《肉蒲团》等淫秽中篇,更是古典情色小说的代表。但在另一方面,中篇传奇小说又凝结了很多的文人趣味,男女主人公之间的传情达意多通过诗词应和完成,开启了白话才子佳人小说先河。这类中篇小说与艳情根本绝缘,完全是精神层面的沟通,加上小人的拨弄,最后多是奉旨成婚的“大团圆”俗套。所以,这似乎是一个母体中孕育出完全不同,甚至南辕北辙的两种类型小说。怎么解释从《娇红记》发展出来的这两种截然相反的中篇小说脉络?其实,早在五四时期,周作人就在《人的文学》中,将这个现象解释得非常到位了。他说:“真实的爱与两性的生活,也须有灵肉二重的一致。但因为现世社会境势所迫,以致偏于一面的,不免极多……中国的色情狂的淫书,不必说了。旧基督教的禁欲主义的思想,我也不能承认他为是。”*周作人:《人的文学》,《中国新文学大系·建设理论集》,上海:上海文艺出版社,2003年,第197,199页。所以,淫秽小说与才子佳人小说看似处理男女情感居于两个极端,其实它们秉承的思想脉络却是一致的:一个是只看到人性中“兽”的一面,一个是只看到人性中“神”的一面。在两性之间龌龊或贞洁的关系背后,是中国古典小说中所谓“人的文学”的欠缺和“人的意识”的薄弱。所以,一面越是清高纯洁,另一面越是污秽堕落,中篇小说常常以游戏和调笑的态度来书写男女情感,有时还借着以情感反抗名教的招牌,却陷入越来越浓重的低级趣味。

文人趣味还非常明显地体现在古典中篇小说大量的诗文中,这些诗文现在读起来连篇累牍,让人生厌,但在这些小说流行的当时,它们营造的是一个文人之间心领神会的世界,因此,中篇小说“作为一种浅俗易懂而又品位较高的雅俗共赏的读物,在中下层知识分子中还是风行一时”。这也可以解释,为什么这类中篇小说的创作被现代文体研究者忽视,在当时却“作者蜂拥而起”*程毅中:《“诗文小说”与古体小说的流变》,《古体小说论要》,第67,76页。。明清两代还出现大量的通俗类书,重复收录这些小说,虽一直因内容遭到禁毁,却坚持改头换面,终于有多种版本流传至今。张爱玲说:“中国人向来喜欢引经据典。美丽的,精警的断句,两千年前的老笑话,混在日常谈吐里自由使用着。这些看不见的纤维,组成了我们活生生的过去。传统的本身增加了力量,因为它不停地被引用到新的人、新的事物与局面上。但凡有一句适当的成语可用,中国人是不肯直截地说话的。”*张爱玲:《洋人看京戏及其他》,《张爱玲全集·流言》,北京:十月文艺出版社,2012年,第7—8页。而林岗则认为,这种“文笔趣味”,更符合士大夫生活的真相,这种士大夫醉心的“案头撰述”使“汉语的书面语存在一个强大的惯性:将一段故事成语化,或称作典故化”*林岗:《案头与口述》,第187、208、221页。。传统中国社会,儒家文化氛围相对稳定,文人大多生活在相同的知识背景和文学教养之下,对他们来说,中篇小说里这种雅俗共赏的文人趣味,是最适宜玩赏的;而对许多附庸风雅的普通读者而言,小说所展现的所谓文人世界和文人趣味,也是他们常常歆羡而向往之的。只是现代中国文化的转型,将中篇小说与传统文化这种千丝万缕的关系打破,人们越来越缺少相似的知识背景和文化修养,于是,原来可以会心一笑、心有灵犀的诗词典故,现在看起来多数都成了不忍猝读的累赘。胡适在《文学改良刍议》中一再告诫我们,新文学要不用典,不用陈词滥调,可中篇小说就是一直在这样的“陈词滥调”里浸泡着,怪不得郑振铎处在新文化运动的当下,根本想不明白这样的小说有什么历史意义。周作人的态度则圆融些:“批评古人的著作,便认定他们的时代,给他一个正直的评价,相应的位置。”所以,中篇小说虽然涉及艳情、诗文累赘,但“在民族心理研究上”,却“极有价值”*周作人:《人的文学》,《中国新文学大系·建设理论集》,上海:上海文艺出版社,2003年,第197,199页。,因为它们可能是研究中国传统文人心理的一个宝藏。

三、权宜与定位——现代小说文体(1917—1949)与“中篇小说概念”

以上从文学理论和学术研究两个层面,对“中篇小说”这一文体概念作了细致的描绘和分析,本文的思路是用这些文学理论与学术研究中涉及的文体观念,反身观照中国的现代小说创作。在“中篇小说”形成的“故事”里,第一步是粗线条概念的引入,第二步是将概念与中国固有的小说资源整合,第三步就是用前两步的共同所得,审视现代小说创作实践,看看有哪些所见,又有哪些遮蔽。其实,选择这样的分析角度,多少有点无奈,因为学者们对现代中篇小说文体特征的分析真是少之又少,几乎难觅踪迹。有些评论者写过专门论述中篇小说的文章,例如茅盾和李健吾,但只要读过这些评论你就会发现,没有一个理论家是针对中篇小说的文体特征来进行分析的,多数的评论文章都还只停留在内容简介和思想评判的水平,根本没有触及中篇小说的艺术特征。新文化运动以来,在短篇小说的繁荣和长篇小说的逐步成熟中,有些人朦胧地感受到有一种区别于这两种小说的样式存在,而对西方理论的热衷,又在理论介绍时照本宣科地引进了“中篇小说”概念,怎样将这种理论与创作实践结合在一起,现代“中篇小说”到底是“长的短篇小说”还是“短的长篇小说”,大概当时还没有研究者对这些问题有清醒的认识。也许孙俍工的话很能代表现代小说研究者对中篇小说的看法:

我们仍常见有许多作品,其地位介于这两种小说(指长篇小说和短篇小说)之间,其难断其谁属。*孙俍工编:《小说作法讲义》,上海:中华书局,1923年,第22页。

直到1980年代中篇小说异军突起之时,才出现大量研究中篇小说的文章,针对的也都是1980年代以来的中篇创作,给人的感觉,好像是突然凭空出现了这种现代小说样式,突然就完成了这种现代小说文体的成熟。也有类似《中国中篇小说史》(王万森、张达著,百花文艺出版社1995年版)这样的著作,比较有野心地想理清“中篇小说”从古典到现代再到当代的发展脉络,可因为理论资源、学术资源都不够,最后只能变成一堆中等篇幅小说的简单罗列。从中篇小说的古典资源到当代中篇小说的异军突起,现代中篇小说的踪迹和脉络似乎变成了一个不需解释的问题。正是现代“中篇小说”在研究上的这种盲区,要求研究者寻找新的思路和方法去接近它、研究它。这样,不但为中篇小说从古典到现代的转变提供续接,也为1980年代中篇小说的勃兴找到历史依托,为整个中国现代小说版图补上最为缺失的一块。

当然,用西方小说分类概念来研究中国小说,不管是古典小说还是现代小说,都存在很大的问题。浦安迪就质疑用“小说”来对等“novel”是不是有效*浦安迪:《中国叙事学》,北京:北京大学出版社,1996年,第25—26页。;韦凌也质疑这种中西小说文类简单对接的研究方法,甚至避开了“小说”这个最流行的文体概念,把德文的“Erzählung”翻译为“中短篇叙事文学”*详见韦凌:《中国中短篇叙事文学史·译后记》,[德]莫宜佳:《中国中短篇叙事文学史》,第296—297页。。在中西小说理论的对接过程中,需要特别注意概念的参差,不能将中国与西方两种经历不同历史过程的小说作简单的拼接和比附。但一方面,中国古典小说真正进入系统的学术领域,是晚清和五四时期受西方文学理论影响的结果,没有现代西方的小说观念,中国古典小说研究就永远停留在只言片语的点评上;另一方面,中国现代小说的建立,虽然秉承了古典白话小说的一脉,但归根结蒂,还是在西方小说的影响下,逐渐吸收翻译小说的欧化表达方式,才逐渐确立起来的。中西小说理论的简单对接自然不对,但因为害怕这种概念的参差而将中西小说完全分离,又是不可能做到的。所以,更有效的方式是不妨将概念本身的“故事”整理得更为细致全面一点,注重的是西方小说理论资源在中国本土传播与结合的情况,而不是中国小说在多大程度上迎合和满足了西方既定的文体概念。

从文学理论层面看,中篇小说归属于长、中、短篇的分类系统中,不管这样的分类多么容易被误认为以篇幅来界定小说种类,有一点却不容否认,就是对“中篇小说”文体的定位,常常伴随着对同一体系内长篇小说与短篇小说的定位。所以即使是篇幅,中篇也意味着,它必然是长、中、短这个体系中相对而言的中间位置。而从对古典中篇小说的分析中,我们发现,中篇小说这个概念常常用来指称一些中间过渡类型的小说,从志怪到传奇的变体《游仙窟》,从传奇到话本的变体《娇红记》,从话本到章回的变体《载花船》*详见陈美林、冯保善、李忠明:《章回小说史》,浙江:浙江古籍出版社,1998年,第258页。等都是处在两种,甚至两种以上文体过渡领域的小说,反映了不同文体分类之间的“互渗现象”。不但如此,很多中篇小说还呈现高雅与通俗、文言与白话、案头与口述之间相互融汇交流的情况,使中篇小说的文体内涵更加复杂多变。很多在小说史上特别难以归类的“过渡性文体”,最后常常会被命名为“中篇小说”。在被命名为这种类型的小说之前,这些小说常常名不见经传,被淹没在小说史中,或者被给予较低的评价;而一旦被挖掘出新的意义和价值,它们常常成为挑战既有小说史研究思路的关键性作品。这个时候,中篇小说的概念就会加诸其身,使这些小说史上的异类作品,在文学史上取得一席之地。由此可以看出,中篇小说的文体概念,常常在小说史上扮演着“正名”的作用,它们归纳一些独特的小说,蕴含着多种既定文体的混杂特征,不容易作简单的定义,却又在小说史上不可或缺。

由此反观中国现代小说创作,有一篇非常重要的现代小说,从一开始被称为长篇小说,后来演变为短篇小说,最后才被公认为中篇小说。而在它最终获得明确的“中篇小说”“正名”之前,围绕它的文体归属,理论家们展开了激烈的讨论。这些讨论,不但涉及小说的思想内容,更涉及它独特而混杂的叙事结构。很长一段时间,这部小说的叙事结构被看成是“不严密”的,特别是在完全信奉西方小说叙事技巧的五四时期,它独特的文体形式一直得不到应有的重视,直到它的西方解读者开始回归中国传统的“说书人”模式,才发现它沟通传统章回小说与现代短篇小说的独特文体选择。这篇小说就是鲁迅先生的《阿Q正传》。笔者在《〈阿Q正传〉与中国现代“中篇小说”文体概念的形成》中细致勾勒了这篇小说从备受争议到文体被“正名”的过程,而这一过程与古典小说研究中对《游仙窟》和《娇红记》的重新审视和定位,有着非常相似的地方*王晓冬:《〈阿Q正传〉与中国现代“中篇小说”文体概念的形成》,《中国现代文学研究丛刊》2011年第10期。。由此也说明,针对中国小说创作,中篇小说这一文体概念对所谓“过渡性”的特殊文本,总是具有打捞和正名的文体意义。

大多数古典中篇小说都会涉及男女情感故事,看来对于中篇小说而言,一个完整曲折的情感故事通常是比较好的素材选择。有意思的是,在中国现代小说史上,大致从1928年开始到1933年结束,出现了很多以“爱情”为中心结构的中篇小说。这些小说主要反映时代变革时期男女在感情上的纠葛,有些还加上了“革命”的背景,作者多是些初出文坛、经验不多的青年,作品普遍艺术性和成熟度都不是很高*详细的中篇小说篇目和出版情况,请参考王晓冬《中国现代中篇小说研究》一书的附录“中国现代中篇小说作品目录”。其中1928年中篇小说数量突然呈现非常明显的增长,1931年开始逐渐回落(北京:中华书局,2012年,第181—205页)。。后来,这些小说中的一些作品被现代文学史称为 “革命加恋爱”小说。鲁迅在《上海文艺之一瞥》*鲁迅:《上海文艺之一瞥》,《鲁迅全集》第4卷,第298—315页。中,总结了从才子佳人小说到“才子+流氓的小说”再到创造社的所谓“革命”小说的历史线索,虽然没有明确提出“革命加恋爱”的小说概念,但基本上勾连了才子佳人小说与“革命加恋爱”小说的内在联系,这其实可以看成无意中对中篇小说的现代发展提供了线索。其实,这类“爱情”小说从20年代早期就开始出现,比较有代表性的是张资平的《冲积期化石》和王统照的《一叶》。不过这两部小说还带有古典章回小说的一些特征,故事不够集中,结构相对零散、混乱。直到1925年的《玉君》,基本上形成了这一时期中篇小说的叙述特质:男女感情的主线,忧郁感伤的氛围,有时还夹杂风云变幻的时代背景,最后大多是悲剧收场的爱情故事。这些小说成为“革命加恋爱”小说的前奏*对这一部分的具体分析,详见王晓冬:《中国现代中篇小说研究》“比较篇”。。这些中篇小说的现代源头,是五四开始出现的以婚姻爱情为题材的短篇小说。当时茅盾曾经针对这类小说取材过于狭小、艺术水平不高的问题表达过不满*详见茅盾《评四、五、六月的创作》,《小说月报》第12卷第8号。。恰在此时,郭沫若、钱君胥翻译的德国抒情作家施笃姆的中篇小说代表作《茵梦湖》引起了读者普遍的关注和喜爱。如果说《娇红记》最大的特色是引诗文入小说,从而扩充了唐传奇的容量,带来了传奇体的变异,那么,《玉君》等中篇小说则是吸收了西方浪漫主义的元素,将感伤、哀婉的抒情之风引入爱情题材的小说创作,将主人公曲折的爱情故事与时代氛围结合在一起,形成一种新型的中篇小说样式。而之后大量出现的“革命加恋爱”小说恰恰走的是同一种路子。这种以短篇小说为基础,引入新的外来因素,形成小说文体变化的过程,在1933年左右基本定型,可以称之为“长短篇小说”。后来,有论者认为:“中篇小说的产生,是十八世纪、十九世纪浪漫主义文学思潮的结果,因此,它不是一种由历史衍化来的文体,而是直接被创生的文体。最早的中篇小说也许要追溯到卢梭的《新爱络绮思》和歌德的《少年维特之烦恼》。”强调中篇小说“自我表现”、“内心独白”、“心理刻画”、“感伤风格”等特征*李洁非:《小说类型探讨》,《当代作家评论》1991年第3期。,其实延续的就是这个中篇小说脉络。

其后的中篇小说发展不愠不火,没出现什么特别优秀的作品,但也维持着稳定的数量。这时一个很有趣的现象,就是小说史上一些以“三部曲”形式结构的小说陆续出现,其中最有代表性的当属茅盾的《蚀》三部曲。这些小说有的三部作品之间联系密切,而有的三部作品之间只是通过人物简单穿插而结合在一起,比如茅盾的《蚀》,刚开始是三个相对独立的中篇小说,后来才被命名为“三部曲”。这些小说的出现,说明随着现代小说容量的不断扩充和题材范围的不断扩大,简单的感伤爱情故事已经无法满足作家的需要,作家们越来越渴望反映伟大时代的“伟大作品”*对这一部分的具体分析,详见王晓冬:《中国现代中篇小说研究》“从中篇到长篇:《幻灭》、《动摇》、《追求》”和“长篇小说:伟大的时代与伟大的作品”两节。。

这之后的中篇小说开始因为追求题材的扩充而向长篇小说纷繁复杂的多线结构靠拢,因此,从1930年代后期开始,中篇小说大多面目各异,难以寻找共同的结构特质和内容偏好。这时期的中篇小说基本上可以和中等篇幅小说划等号。这种情况一直持续到长篇小说异常繁荣的1940—1950年代,而1980年代中篇小说的异军突起,可以看成是对之前长篇小说的艺术提炼和浓缩。这时候产生的中篇小说,比较接近《小说法程》中对中篇小说的定义。而从别林斯基开始的由卢卡契提倡的中篇小说与时代精神的契合理念,借由孙犁提出的中篇小说“典型论”,成为众多中篇小说追求的目标和典范。这个时期的中篇小说也更多的应该被称为“短长篇小说”了。

通过以上对“中篇小说”的文体研究,基本上可以将“中篇小说”概念从移植到定型的“故事”讲述清楚。从这个“故事”可以看出,中篇小说是“非规范性”的“历史的”文体概念,它在文学理论、学术研究、创作实践中有不同的面相,因而也就具有了多变的内涵,围绕着这个不容易定位的文体概念,争论和不确定性才是其本质特征,而最大限度、最多角度地展现这些不同面相,在其中描述文体概念的流动和价值,可能才是研究这种文体概念最好的方式。在文体研究中,对于一些像“中篇小说”这样充满过渡性质的复杂概念,论者希望本文所采用的方式能具有更为普遍的示范意义,这可能也是本文选择“中篇小说”文体研究的最大目的或者野心。

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

2016—01—23

教育部人文社会科学研究青年基金项目“文体‘互渗’与中国现代小说文体形成研究”(15YJC751044)

王晓冬,西南大学文学院(重庆 400715)。

10.13471/j.cnki.jsysusse.2017.02.003