分布式学习环境下的协作学习交互类型研究

柳瑞雪+骆力明+石长地

【摘 要】

在信息技术促进教学改革的过程中,探究分布式学习环境下学习者协作学习交互类型的研究为数较少。为了能够促进学习者在协作学习过程中有效交互,本研究基于建构主义学习理论和分布式认知学习理论,搭建了Moodle和微信平台共同支持的分布式学习环境,采用内容分析法对78名大学生网络交互内容数据进行分析,探究学习者社会交互和学习交互两种类型。得出两点结论:第一,在Moodle和微信平台协作学习交互过程中,学习者自我中心的细化种类数量较多,非自我中心的细化较少,整体交互知识建构层次普遍较低,处于浅层交互水平;第二,Moodle平台更适合以学习交互为核心的学习过程,微信平台更适合以社会交互为核心的生活表达。研究结论对于进一步提高学习者有效协作交互具有参考作用。

【关键词】 分布式学习环境;协作学习;交互类型;Moodle;微信

【中图分类号】 G430 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2017)01-0030-08

一、引 言

随着高等教育的发展,探究课程学习活动中日益增长的技术复杂性趋势逐渐引起学者的关注,如虚拟学习环境(VLEs、Moodle、Blacokoard等)的广泛传播与使用、Web 2.0工具的使用等(Conole & Alevizou, 2010; Prieto et al., 2014),显示出对分布式学习环境的探究。在分布式学习环境中,采用多种信息技术环境并且整合多样化的学习平台和扩展的Web工具来支持学习活动(尤其是协作学习)(MacNeill & Kraan, 2010)。在高等教育的发展过程中,分布式学习环境为学习者在线群体发展做出了贡献(Michinov & Michinov, 2008)。它提供了远距离学习者在共同协作任务过程中不受时间或者空间限制的可能性(Brandon & Hollingshead, 1999; Graham & Misanchuk, 2004; Holliman & Scanlon, 2006)。在这种学习环境中,协作是创造知识建构的一种非常有用的教学方法,已经得到社会学家的广泛传播(De Wever, Schellens, Valcke, & Van Keer, 2006)。同时,在建构主义学习理论的影响下,人们尝试使用多种信息技术手段开展新型教学,分布式学习环境关注的是学生与学生、学生与教师之间的交流和互动,在交互过程中完成知识建构,发展协作能力,促进高级认知活动的开展。

协作学习是“学生以小组形式参与、为达到共同的学习目标、在一定的激励机制下最大化个人和他人习得成果而合作互助的一切相关行为”(黄荣怀, 2001)。协作学习一方面提供了学习者团队合作、协商、讨论和建构性解决问题等的机会;另一方面对学习者在协作学习中进行自我评价和同伴互评起到促进作用(Crook, 1996; Gray, 2002)。因此,以小组活动为主体的协作学习代表了整个小组的学习能力和对小组的贡献度。当学习者在协作学习中共享相同的学习目标时,他们能通过小组讨论相互学习、相互帮助,获得共同进步。

协作学习的核心是个人与小组成员之间的交互,它允许知识通过不同的观点进行共享(Puntambekar, 2006)。学习者通过交互能够相互提供有效的学习帮助和支持,共享成员信息,对小组成员发表的观点、意见等提出质疑,相互讨论、鼓励和敦促,协调小组学习氛围。明确学习者协作交互的类型和特点,有助于教师结合不同教学平台的特性与优势构建优良的学习环境,促进学习者良性交互,提高学习兴趣和积极性。本研究通过聚焦分布式学习环境下的协作学习交互类型,探究学习者交互知识建构深度和交互效果,从而为促进学习者有效交互、构建创新型技术环境提供借鉴和启示。

二、理论背景

(一)建构主义学习理论

建构主义学习理论认为,学习是一个积极主动的意义建构过程,是学习者通过新旧经验的相互作用来形成、丰富和调整自己的经验结构的过程,“教学并不是把知识经验从外部装到学生的头脑中,而是要引导学生在原有经验的基础上不断地深化与发展,获得新的知识”(张建伟,等, 2005)。这一过程通常在学习者参与共同体的社会交互中完成。相比之前的学习理论,建构主义学习理论强调学习的主动建构性、社会互动性和情境性。随着该理论的不断发展,出现了一种能够替代传统教学设计的方法,即学习环境设计。这种方法重在设定宽松的教学目标,提供丰富的学习资源和广泛的机会,使学习者通过与学习资源的交互,获得知识的增长和技能的提高(顾清红, 2000)。该学习环境设计体现了以学习者为中心的原则,强调学习资源的非中心化,力求创设较为理想的学习情境,提供学习者之间交流与合作的环境,满足学习者个性化学习需求,为分布式学习环境中的协作学习从教学设计上提供了支持。

(二)分布式认知学习理论

分布式认知理论是随着教育学、心理学理论的不断发展于近年才出现的。分布式认知理论认为,在群体学习环境中,知识的形成必须通过整合分散在群体中每个组成分子中的部分知识才能够形成(钟志贤,等,2005)。分布式认知学习理论强调人的认知不是局限在大脑中的,而是在人与环境构成的整个系统中完成的,人往往要借助外在的环境线索、文化工具(如计算机)和与他人的互动来完成各种认知活动(Karasavvidis, 2002)。该理论对构建分布式学习环境的启示主要有两点:第一,该理论强调学习者之间的交互,关注群体知识建构,这为分布式学习情境的创设、学习共同体的组建和学习资源的共享提供了理论上的依据。第二,该理论重视信息技术的应用,强调采用多种信息技术通信工具(如视频、音频、基于网络的多媒体等)加强学习者与各种资源的交互,为构建分布式学习环境下的协作学习提供了理论支持。

(三)相关文献综述

信息技术的发展总会带来交互方式的变革,为了充分挖掘新技术在网络教学中的应用,许多学者开始致力于特定环境下的交互研究,这些环境主要包括计算机支持的协作学习(CSCL)、学习管理系统(Moodle、Blackboard等)、社会性软件(QQ、Blog等)、虚拟学习社区以及网络学习社区等。如朱伶俐 (2006)探究了CSCL环境中学习者实时在线交互效果的影响因素,研究結果证明了交互环境在影响学习者讨论效果方面具有重要作用。秦健(2011)等人开发了面向师范生的Moodle学习管理平台,统计和分析影响该平台学习者交互的关键因素,促进了Moodle平台的有效教学运用,提高了在线学习质量。尚建新(2010)等构建了一个基于Moodle和Blackboard平台的虚拟学习社区,剖析影响学习者交互的关键因素,为学习者提供了有效交互的学习环境。此外,还有部分研究者关注网络学习社区中教师的参与对交互的影响、基于QQ的网络学习共同体社会互动机制等(李建生, 等, 2013; 万力勇, 等, 2012)。

综上所述,我国学者研究的交互环境主要包括CSCL、Moodle以及虚拟学习社区等,交互内容研究范围包括交互效果、交互影响因素以及交互机制等,仅有相对较少的研究者探究分布式学习环境支持的学习者在协作学习过程中的交互类型。狄隆伯格(Dillenbourg, Baker, Blaye, & OMalley, 1995, pp. 189-211)等人指出,现在不应该泛泛地只研究协作学习,而应该深入研究交互类型及特定类型交互的发生机制。因此,本研究通过分析分布式学习环境下学习者的交互内容,探究Moodle和微信两个平台各自适应的交互类型:即社会交互和学习交互。这些交互类型从不同方面体现了学习者在协作学习过程中的交互知识建构深度和交互效果,能够为促进分布式学习环境下的协作学习交互成效提供教学指导和建议。

三、研究过程

(一)研究对象

北京市某高校计算机科学与技术(师范)专业78名大三本科生,其中女生26名,男生52名。研究对象作为一个班集体,同学之间比较熟悉,消除了陌生人在进行网络协作学习交互时可能存在的亲疏障碍,且整体学习目标一致,利于小组划分与数据收集分析。

(二)分布式学习环境下协作学习设计

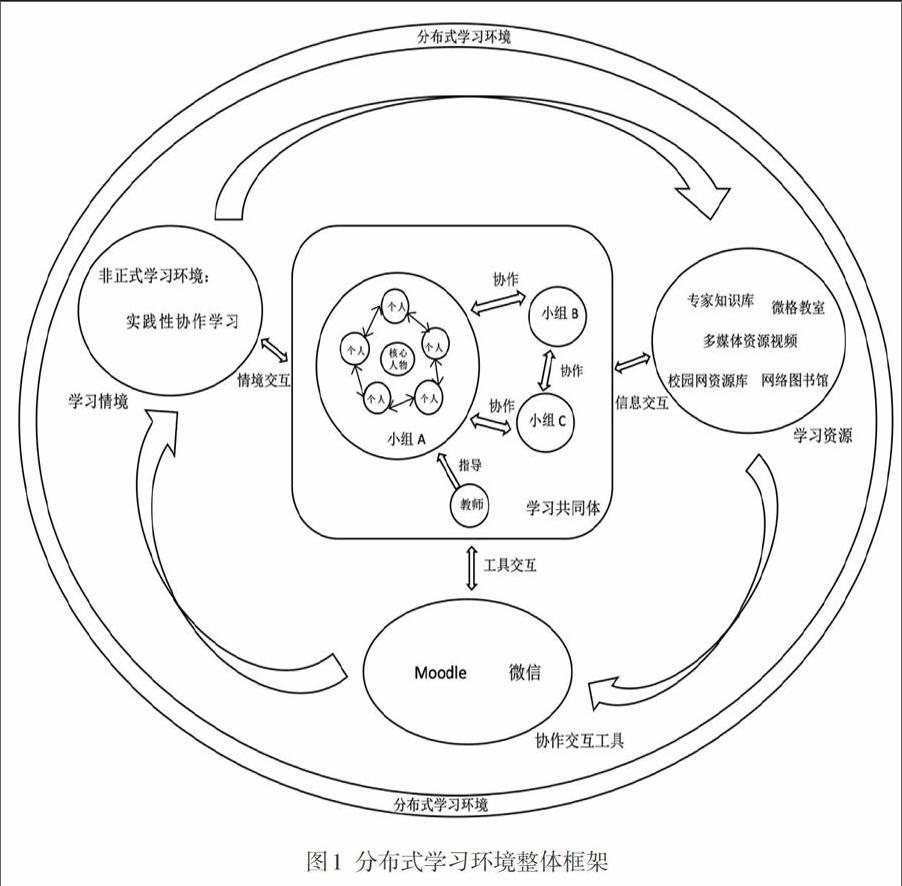

1. 构建分布式学习环境

如图1所示,该环境主要分为两个部分:一个部分是主体环境,即教师和学习者,通过组建学习共同体在网络环境中进行个体与群体知识建构,依赖小组内、小组间协作讨论与交流,获得学习技能。另一个部分是客体环境,即协作交互工具、学习资源、学习情境。协作交互工具包括网络交流平台Moodle和微信,这两种交互工具丰富了媒体呈现方式,能够保证学习者在不同的时间和地点与同伴共享知识、交流讨论,促进学习者之间、学习者与教师之间、学习者与学习资源之间的良性交互。学习资源主要包括专家知识库、微格教室、多媒体资源视频、校园网资源库等,资源的分布式存储为教师实现网上备课、授课,学生随时随地获取学习信息提供了一个强大的信息资源库。学习情境主要指非正式的学习环境:真实的协作学习任务。该任务与相应的现实生活实践相结合,学习共同体进行真实的合作互动,获得社会技能。

2. 选取协作学习任务主题

本次教学内容依据学习目标和课时安排划分为三个阶段,每个阶段对应一项协作学习任务。每项协作学习任务包含相应的实验主题以及学习目标,三次协作任务难度分别为简单、中等和困难。考虑到学习者刚开始学习需要一个从不熟悉到逐渐适应的过程,因此任务一选取了当前教育技术领域的十个热门话题细化任务,如创客、大数据、3D打印等内容,目标是让学习者能够掌握基础的教学基本功,会进行简单的教学设计。任务二和任务三的开展是在学习者了解教学实施过程的基础上,逐渐把结构层次完整、学习目标较高的协作任务布置给每个协作学习小组,协作主题均为初中或高中信息技术学科知识点,如网络信息安全、循环结构程序等,目标是让学习者学会制作课程框架并进行教学实践的应用。

3. 设计协作小组互评模式

本研究以“信息技术学科教学法”课程为协作学习活动研究平台,课程开设时间为2015年3月至2015年6月,设计基于任务驱动的协作学习模式,根据班级人数将研究对象随机划分为十个协作学习小组,每组6-8人。采用课堂上课,Moodle和微信平台小组协作互评的学习模式进行。在课程开始讲授前,教师首先在课堂上讲授协作学习基础知识,让学习者了解协作的基本技能。之后在课后组织三次协作学习任务,每项协作学习任务包含三个阶段,每个阶段持续时间为1-2周。阶段一为学习者在Moodle平台上传作品初稿,阶段二为学习者在Moodle和微信平台进行小组协作互评,阶段三为学习者在Moodle平台提交作品定稿并进行讨论。其中在阶段二,任务一和任务二的评价方式为五个小组在Moodle评论,五个小组在微信评论;任务三评价方式为学习者自选协作交流工具,但每个小组只能选择一种类型,例如选择Moodle,那么所有小组成员都必须在Moodle平台进行协作互评。

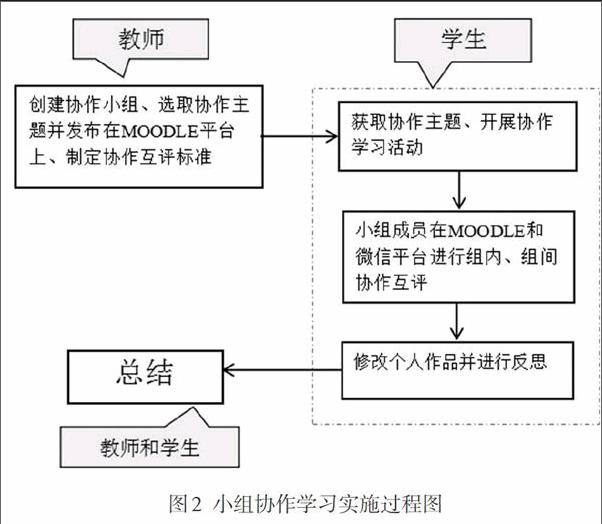

4. 实施流程

如图2所示,教师主要负责协作学习前期准备,包括创建协作小组、选取协作学习主题、制定协作互评标准。学生从Moodle平台获取协作主题之后开展协作学习活动,并在Moodle和微信平台进行组内、组间协作互评、修改个人作品并进行反思。最后,教师和学生对整个课程进行总结,修正不足。

(三)研究方法与数据收集

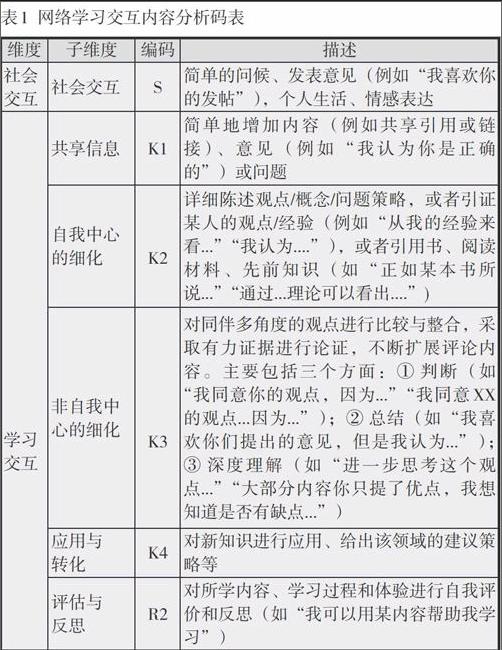

内容分析法是社会科学领域里一种经典的研究方法,是对传播内容所含的信息量做客观、系统和定量描述的一种研究方法(李克东, 2003)。内容分析法是一个功能强大的分析方法,可分析学习者在网络学习活动中保留的学习足迹(De Wever, Van Keer, Schellens, & Valcke, 2007; Weinberger & Fischer, 2006)。 有研究者认为在提出一个不同的研究目标或理论框架时,通常需要对研究对象重新确定编码主题并进行分析(Beers, Boshuizen, Kirschner, & Gijselaers, 2007)。亨利(Henri, 1992, pp117-136)于1922年开发了一个基于认知的信息处理模型来探究学习者在线论坛发帖质量,该模型从社会性、交互性、认知和元认知四个方面关注学习者不同层次的认知过程,从基本澄清、深入澄清到推理、判断和策略。古纳瓦德纳(Gunawardena, Lowe, & Anderson, 1997)等人后来对亨利的模型进行了改进与完善,提出了一个完整的五阶段知识分析模型,包括信息比较与共享、深化認识、意义协商、新观点的检验与修改和应用新知识五个层次,该模型从社会建构理论角度探究在线论坛中知识建构痕迹。最近,科和谢(Ke & Xie, 2009)开发了一个全面分析框架——网络学习交互模型(Online Learning Interaction Model,简称“OLIM”),用于研究在线学习讨论中的学习。这个模型综合了上述提到的两个具有代表性的内容分析框架,保留了个体学习者认知视角下的社会建构方面的学习并同时考虑到学习者的认知层面,展现了一个完整的交互知识建构过程。

基于此,本研究参照亨利和古纳瓦德纳的分析模型,借鉴科和谢(Ke & Xie, 2009;Xie & Ke, 2011)等人开发的网络学习交互模型(OLIM),根据Moodle和微信平台中学习者的交互情况和交互特点,建立了如表1所示的内容分析码表。该码表包括两个维度六个类别,两个维度是社会交互和学习交互,六个类别是社会交互(S)、共享信息(K1)、自我中心的细化(K2)、非自我中心的细化(K3)、应用与转化(K4)、评估与反思(R2)。该码表强调交互知识建构过程从表面的个人主义的学习——共享信息(K1)、自我中心的细化(K2)到深层次的协作学习——非自我中心的细化(K3)、应用与转化(K4)和评估与反思(R2),整个过程通过对知识的细化完成(Ke,et al., 2009)。该码表包括两种细化:一种是自我中心的细化,指学习者基于自己的经验详细阐述一个概念或想法,或者分析已有的实践活动,然后将知识纳入自己头脑中的过程;另一种是非自我中心的细化,指学习者通过综合其他人的意见以及协作阐述一个概念和想法从而促进协作知识建构的过程。非自我中心的细化阶段协作建构、检验和评估新的概念和模型(Xie,et al.,2011)。应用与转化的知识代表了更高层次的在线讨论学习(Gunawardena,et al.,1997)。最后,学习者对所学知识进行深层次自我评价和反思。此外,两个平台中也涉及社会交互。在网络学习社区中,社会交互(例如问候、情感表达等)通过诱导、维持和帮助学习者的批判性思维来促进认知目标的发展(Rourke, Anderson, Garrison, & Archer, 1999)。

本实验过程所有讨论内容数据来源于Moodle平台小组协作讨论区和微信聊天截图。在编码过程中首先由3位研究人员采用该分析框架面对面共同编码,然后每个研究人员再对网络交互内容独立编码,评分者内部一致性信度为0.9,在编码期间研究者也针对编码分析差异发表了自己的看法,最后达成一致意见,改进的编码框架最后用于后续分析,能够较好地保证本研究的信度。

四、研究结果与分析

(一) Moodle平台学习交互与社会交互

如表2所示,在Moodle平台中,任务一和任务二学习交互类中各类内容所占比例大致相同,共享信息类(K1)分别为9%、13%,自我中心细化类(K2)分别为58%、54%,非自我中心细化类(K3)分别为24%、25%,应用与转化类(K4)均为1%,评估与反思类(R2)分别为5%、2%,整体学习交互类比例分别为97%、95%。其中,自我中心的细化(K2)数量最多,大于讨论总数的50%,而K1、K3、K4、R2类相对较少。这表明大多数学习者通过引证同伴的观点、经验,或者引用书、阅读材料、先前知识对同伴作品进行了详细的评价,如“我认为在讲解如何实现人工智能的时候内容不够充实,你只提到了应该重视与物理学的交叉和涉及很多学科,应该讲一讲是怎么涉及这些学科的”“内容新颖,通过讲述一个游戏让我更好体会到人工智能的特点”“通过ICAI的例子,让我想到了教师与人工智能的差别”。也有少部分学习者达到了深层次的协作学习——非自我中心细化(K3),如“内容很专业,我同意你的观点,但是可能不太适合我的学习风格,我觉得语言太过专业”“重点教育行业的贡献也很突出,并且列举了教育行业里的实例加以说明,有助于我们进一步思考人工智能对教育行业的影响”。由于任务三学习平台可自主选择,十个小组均选择了Moodle。从任务三饼状图可以看出,自我中心的细化数量最多,所占比例最高,达到讨论总数的73%,其次为非自我中心的细化、应用与转化、评估与反思。

如图3所示,从Moodle平台三次协作任务交互内容可以看出,浅层知识建构(包含K1、K2)整体比例均大于60%,而深层次知识建构比例(K3、K4、R2)较少,学习者讨论的课程内容主要以自我中心的细化知识建构为主。由此可知,学习者整体交互知识建构层次较低,处于浅层交互水平。

Moodle平台三次协作任务学习交互类整体比例均达到了95%以上,而社会交互类整体比例最低,分别为3%、5%、2%。该结果表明Moodle平台对于学习者开展学习交互讨论作用较大,更适合以学习交互为主的协作学习,而对于学习者之间的简单问候、情感表达等方面的社会交互作用较小。

(二)微信平台学习交互与社会交互

如表3所示,在微信平台中,任务一和任务二学习交互类中各类内容所占比例大致相同,但社会交互类(S)相比Moodle明显增多。其中,共享信息类(K1)分别为7%、5%,自我中心细化类(K2)分别为31%、47%,非自我中心细化类(K3)分别为16%、21%,应用与转化类(K4)分別为3%、1%,评估与反思类(R2)均为1%,整体学习交互类分别为58%、74%。表明有部分学习者通过引证同伴的观点、经验,或者引用书、阅读材料、先前知识对同伴作品进行了详细的评价。其中微信平台任务一、任务二社会交互类(S)数量相比Moodle平台较多,而K1、K3、K4、R2类数量较少。微信平台存在较多的社会交互类(S)的内容,如“棒棒哒”“多谢点评”“组长真棒,我刚想问问这周交不交作业呢”“人家这是少女心”等。相比Moodle平台前两次任务来说,虽然微信平台学习交互类整体比例有提高,在一定程度上表明了学习者在微信平台上的学习投入度随着任务的进行在逐步加深,但两次学习交互整体比例均小于Moodle平台,这表明Moodle平台学习交互类功能较微信平台更完善,更适合学习者学习与课程有关的内容。

在任务三中,微信平台学习者交互情况刚好相反,社会交互类高于学习交互类,达到最大值85%。这表明学习者更喜欢在微信平台进行社会交互。该结果有助于教师和课程指导者灵活搭配各种类型的学习平台供学习者学习和社交。

如图4所示,从微信平台三次协作任务交互内容可以看出,浅层知识建构(包含K1、K2)整体比例均大于深层次知识建构比例(K3、K4、R2)。其中,任务三浅层知识建构比例为15%,而深层知识建构比例为0。学习者讨论的课程内容主要以自我中心的细化知识建构为主,较少有学习者能够将同伴知识内化为自己的一部分,进行自主理解和参与协作学习活动,并完成与该活动有关的思维和交流。由此表明学习者整体交互知识建构层次较低,处于浅层交互水平。

微信平台三次协作任务学习交互类整体比例分别为58%、74%、15%,社会交互类整体比例分别为42%、26%、85%。该结果表明学习者更喜欢选择微信作为社会交互工具辅助学习,微信平台对于学习者开展社会交互的作用较大,适合以社会性交互为主的情感、生活表达,而对学习交互作用较小。

五、研究结论与建议

本研究构建了基于Moodle和微信平台的分布式学习环境,采用内容分析法探究学习者的交互知识建构深度和交互效果,得出如下结论:

(一)在Moodle和微信平台协作学习交互过程中,学习者自我中心的细化类知识建构较多,整体交互知识建构层次普遍较低,处于浅层交互水平。高质量的网络学习或深层次学习应该是高度协作和互动的,学习者在社会协商的学习中积极将整合的新想法纳入自己的认知结构(Cercone, 2008)。因此,教师应适当采取策略引导学习者进行协作交互,提高交互层次。例如通过发展和学习者之间的关系,提升在网络学习社区的影响力,对学习者作品给予评价,通过反馈促进他们对学习主题的深层次思考;发挥学习组长的引导、组织、协调作用。此外,学习者也需要积极与其他同伴进行交互才能不断深化对讨论主题的认识,这不仅有助于增加成员之间的信任感,也有利于以后进行更多的协作交互,提高认知水平。例如积极发帖,保证发帖质量,积极回复其他同伴的作品,给予中肯的评价和建议;通过小组交流和互动了解其他学习者的学习进度,合理安排自己的学习进度,确保与其他学习者有共同话语;定期进行自我反思与评价,根据评价结果反思并调整学习状态等。

(二)Moodle平台更适合以学习交互为核心的学习过程,微信平台更适合以社会交互为核心的日常问候、情感表达。微信交互情景更加真实,交互信息时效性更强,适合学习者之间进行日常问候、个人生活以及情感等方面的表达;而在Moodle平台中,学习者之间的交互并没有时间的限制,可以自己安排自己的时间,随时随地评价同伴作品,有足够的时间下载同伴作品去分析、借鉴并整理组织自己的观点,从而获得高认知水平的发展。因此,设置灵活多样的交互学习平台,对于激发学习者兴趣、调节学习过程具有重要作用。如本研究综合利用Moodle和微信平台的交互方式,通过微信实现即时讨论、学生在线提问、教师在线答疑等,具有模拟课堂真实学习情境的功效;通过Moodle论坛、Moodle聊天室进行异步交互。但是,考虑到Moodle平台交互信息时效性有时不是很及时,可能导致学习者对学习主题淡忘,失去兴趣。因此,在教学实践过程中,教师可以采用合理教学策略并结合多种类型平台的特性与优势构建优良的学习环境,使其功能与优势互相补充,提高学习者兴趣和积极性。

六、结果与展望

本研究主要针对分布式学习环境中的协作交互类型进行实证研究,探究学习者交互效果,研究结果对现有的网络教育文献提供了有益补充,对于教师和课程指导者设计和管理网络学习活动具有借鉴价值。然而,这项研究也有一些不足之处,比如只选取了两个具有代表性的交互平台Moodle和微信构建分布式学习环境,并没有选取具体的交互学习工具。下一步的研究将考虑特定交互平台之间的搭配,以便达到良好的教学效果。

[参考文献]

顾清红. 2000. 网络时代的远程教育——分布式学习[J]. 中国电化教育(3):48-49.

黄荣怀. 2001. 协作学习的系统观[J]. 现代教育技术(1):30-34.

李建生,张红玉. 2013. 网络学习社区的社会性交互研究——教师参与程度和交互模式对社会性交互的影响. 电化教育研究(2):36-41.

李克东. 2003. 教育技术学研究方法[M]. 北京:北京师范大学出版社.

秦健,杜晓辉,马红亮. 2011. Moodle 学习管理平台交互性的实证分析[J]. 中国电化教育(2):86-90.

尚建新,解月光,王伟. 2010. 虚拟学习社区中学习者交互因素研究[J]. 电化教育研究(8):65-69.

万力勇,赵呈领,廖伟伟,疏凤芳. 2012. 基于 QQ 群的网络学习共同体社会互动研究[J]. 电化教育研究(9):54-58.

张建伟,孙燕青. 2005. 建构性学习:学习科学的整合性探索[M]. 上海:上海教育出版社.

钟志贤,张琦. 2005. 论分布式学习[J]. 外国教育研究(7):28-33.

朱伶俐. 2006. CSCL實时交互效果影响因素的实证研究[J]. 开放教育研究(5):51-55.

Beers, P. J., Boshuizen, H. P., Kirschner, P. A., & Gijselaers, W. H. (2007). The analysis of negotiation of common ground in CSCL. Learning and Instruction, 17(4), 427-435.

Brandon, D. P., & Hollingshead, A. B. (1999). Collaborative learning and computer-supported groups. Communication Education, 48(2), 109-126.

Conole, G., & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education. A report commissioned by the Higher Education Academy.

Crook, C. (1996). Computers and the collaborative experience of learning.Psychology Press.

De Wever, B., Schellens, T., Valcke, M., & Van Keer, H. (2006). Content analysis schemes to analyze transcripts of online asynchronous discussion groups: A review. Computers & Education, 46(1), 6-28.

De Wever, B., Van Keer, H., Schellens, T., & Valcke, M. (2007). Applying multilevel modelling to content analysis data: Methodological issues in the study of role assignment in asynchronous discussion groups. Learning and Instruction, 17(4), 436-447.

Dillenbourg, P., Baker, M. J., Blaye, A., & O'Malley, C. (1995). The evolution of research on collaborative learning. InE. Spada & P.Reiman(Eds), Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. Oxford: Elsevier.

Graham, C. R., & Misanchuk, M. (2004). Computer-mediated learning groups: Benefits and challenges to using groupwork in online learning environments. Online collaborative learning: Theory and practice, 1(8), 1-202.

Gray, R. (2002). Assessing students written projects. New Directions for Teaching and Learning, (91), 37-42.

Gunawardena, C. N., Lowe, C. A., & Anderson, T. (1997). Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing. Journal of educational computing research, 17(4), 397-431.

Henri, F. (1992). Computer conferencing and content analysis. In Collaborative learning through computer conferencing. Springer Berlin Heidelberg.

Holliman, R., & Scanlon, E. (2006). Investigating cooperation and collaboration in near synchronous computer mediated conferences. Computers & Education, 46(3), 322-335.

Karasavvidis, I. (2002). Distributed cognition and educational practice. Journal of interactive learning research, 13(1), 11.

Ke, F., & Xie, K. (2009). Toward deep learning for adult students in online courses. The Internet and Higher Education, 12(3), 136-145.

MacNeill, S., & Kraan, W. (2010). Distributed learning environments: a briefing paper. London, JISC CETIS.

Michinov, N., & Michinov, E. (2008). Face-to-face contact at the midpoint of an online collaboration: Its impact on the patterns of participation, interaction, affect, and behavior over time. Computers & Education, 50(4), 1540-1557.

Prieto, L. P., Asensio-Pérez, J. I., Mu?oz-Cristóbal, J. A., Jorrín-Abellán, I. M., Dimitriadis, Y., & Gómez-Sánchez, E. (2014). Supporting orchestration of CSCL scenarios in web-based Distributed Learning Environments. Computers & Education, 73, 9-25.

Puntambekar, S. (2006). Analyzing collaborative interactions: divergence, shared understanding and construction of knowledge. Computers & Education, 47(3), 332-351.

Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R. & Archer, W. (1999). Assessing social presence in asynchronous text-based computer conferencing. Journal of Distance Education, 14(2), 50-71.

Weinberger, A., & Fischer, F. (2006). A framework to analyze argumentative knowledge construction in computer-supported collaborative learning. Computers & Education, 46(1), 71-95.

Xie, K., & Ke, F. (2011). The role of students' motivation in peer-moderated asynchronous online discussions. British Journal of Educational Technology, 42(6), 916-930.