营造地表形态的力

赵丹丹

一、考纲解读

纵观近三年的高考试题,内、外力作用的表现形式和形成的地貌是常考点。考查形式多以地质剖面图或地貌景观图为载体,考查内力作用对地表形态的影响、外力作用的特点以及外力作用的分布规律及其对地表形态的影响。

高考大纲对本部分的要求是:识记内外力作用的能量来源、表现形式和对地貌的影响;运用内外力作用解释地貌的形成。

二、考点解读

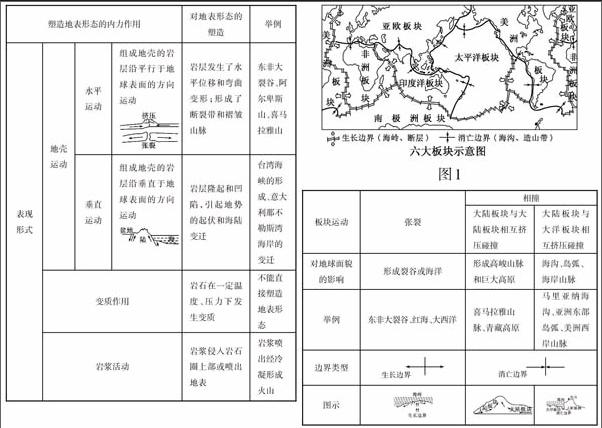

1.内力作用对地表形态的影响

2.板块运动对地貌的影响

(1)板块的划分。

全球岩石圈分为六大板块(如图1),即亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。六大板块除太平洋板块几乎只包括海洋外,其余五个板块里都既有陆地又有海洋。

(2)板块运动与地貌。

板块漂浮在“软流层”之上,处于不断运动之中。一般来说板块内部地壳比较稳定,两个板块之间的交界地带地壳比较活跃。板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌。板块相对运动对全球构造地貌的影响可总结图表如下:

3.外力作用对地表形态的影响

外力作用使地表形态更加丰富多彩,其表现形式有风化、侵蚀、搬运、堆积等。外力作用互为条件、紧密联系、共同作用,塑造出各种地貌,其中侵蚀作用和沉积作用形成的地貌尤为普遍。

(1)主要的侵蚀作用及形成地貌。

(2)主要的沉积作用及形成地貌。

4.我国主要的外力作用影响下形成的典型地貌

(1)喀斯特地貌:是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

(2)丹霞地貌:由流水侵蚀、溶蚀、重力崩塌作用形成的赤壁丹崖及方山、石墙、石峰、石柱、嶂谷、石巷、岩穴等,以中国广东丹霞山为代表,是红层地貌的一种类型。

(3)雅丹地貌:泛指干燥地区一种风蚀地貌。河湖相土状沉积物所形成的地面,经风化作用、间歇性流水冲刷和风蚀作用,形成与盛行风向平行、相间排列的风蚀土墩和风蚀凹地(沟槽)地貌组合。这种现象在我国新疆罗布泊东北地区发育很典型。

三、题型回顾

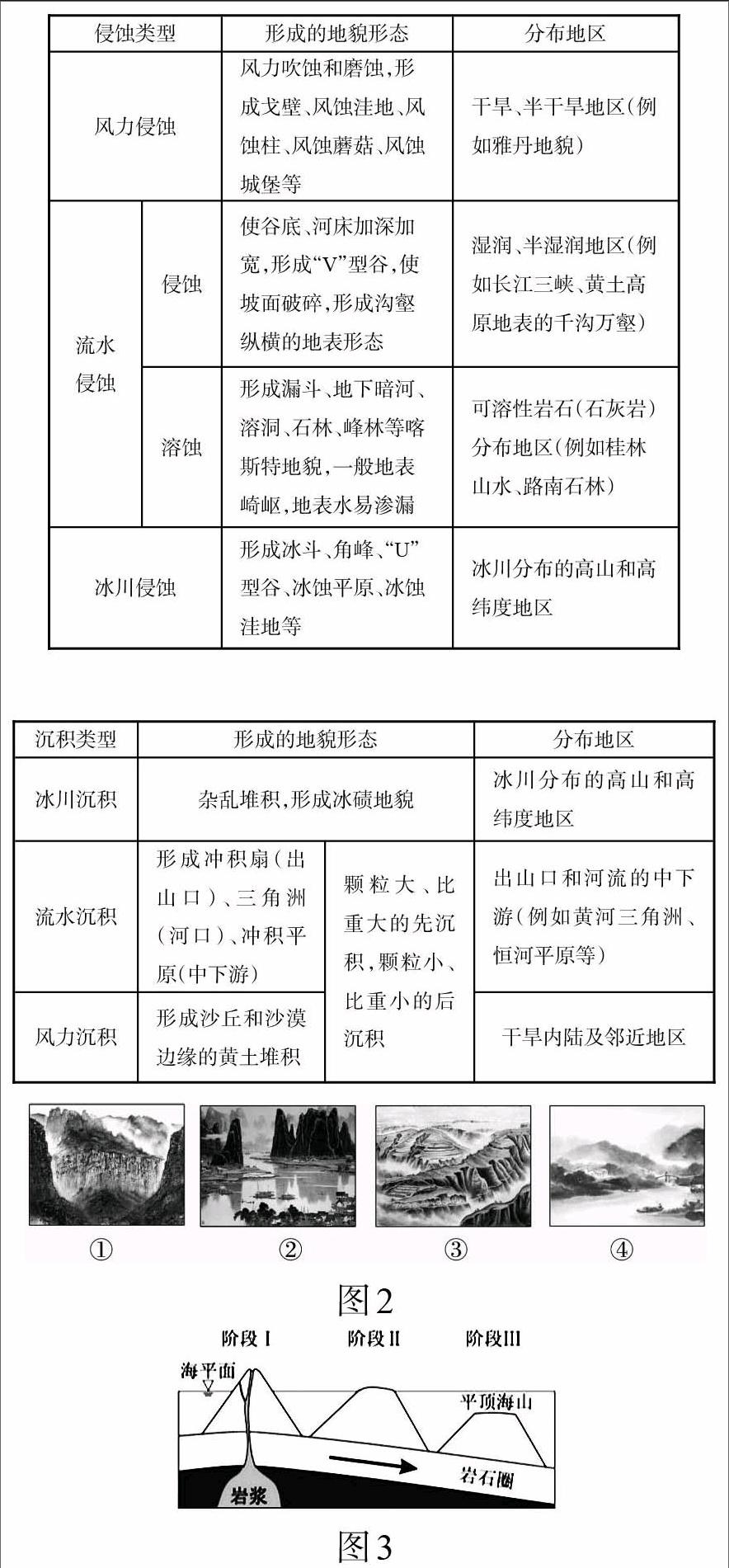

例1 (2016年高考江苏地理卷)中国山水画家多师法自然,其作品往往具有明显的地域特征。图2为我国四幅山水画作品。读图,回答(1)~(2)题。

(1)画中描绘江南丘陵景观的是( )

A.① B.② C.③ D.④

(2)画③中描绘的地貌类型形成原因是( )

A.冰川作用、风力作用

B.流水作用、冰川作用

C.风力作用、流水作用

D.生物作用、流水作用

【解题思路】第(1)题,从图中可以看出①地形崎岖,相对高度大,属于山区;②是桂林山水,为喀斯特地貌;③沟谷发育,为我国的黄土高原;④地形有一定的起伏,但相对高度不大,为丘陵地形。第(2)题,黄土高原的成因为风力的沉积作用,而黄土高原千沟万壑、支离破碎的原因是流水的侵蚀作用。

【参考答案】 (1) D (2)C

例2 (2016年高考北京文综卷)图3示意平顶海山的形成过程。读图可知,平顶海山( )

A.为褶皱山

B.由沉積岩构成

C.顶部形态由内力作用塑造

D.随着板块的移动没入水下

【解题思路】通过读图,此山地是岩浆喷发而形成的火山,主要构成岩石为玄武岩;其顶部形态主要由风化剥蚀和海水冲蚀而形成;后期随着板块的移动、岩石圈的下降而没入水下。

【参考答案】 D

例3 (2016年高考全国新课标文综卷Ⅰ)贝壳堤由死亡的贝类生物在海岸带堆积而成,在沿海地区经常分布着多条贝壳堤,标志着海岸线位置的变化,图4示意渤海湾沿岸某地区贝壳堤的分布。据此完成(1)~(3)题。

(1)在任意一条贝壳堤的形成过程中,海岸线( )

A.向陆地方向推进 B.向海洋方向推进 C.位置稳定 D. 反复进退

(2)沿岸流动的海水搬运河流入海口处的泥沙,并在贝壳堤外堆积。由此( )

A.形成新的贝壳堤

B.加大贝壳堤距海岸线的距离

C.形成河口三角洲

D.迫使河流改道

(3)河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。多条贝壳堤的形成说明河流入海口( )

A.位置稳定,泥沙沉积量小

B.位置稳定,泥沙沉积量大

C.位置多次变动,泥沙沉积量小

D.位置多次变动,泥沙沉积量大

【解题思路】第(1)题,贝壳堤的形成需要大量死亡的贝类生物在海岸带堆积而成,所以,某一条贝壳堤的形成过程中,说明海岸线位置相对稳定,这样大量的死亡的贝类生物才能在海水的作用下在同一位置集中堆积而形成贝壳堤。第(2)题,当一条贝壳堤形成后,海水搬运大量的泥沙在此堆积,意味着海岸线将向海洋推进,所以加大了贝壳堤距海岸线的距离。第(3)题,由图可知,形成了多条贝壳堤,而且在多条贝壳堤形成的过程中,有大量的泥沙在海水作用下堆积,海岸线向海洋的方向推进,说明河流向入海口输送了大量的泥沙,所以,入海口有大量泥沙沉积,导致海岸线多次变动。

【参考答案】(1) C (2)B (3) D

例4 (2016年高考海南文综卷)地表或接近地表的岩石,在温度变化等的作用下,在原地发生机械破碎而不改变岩石化学成分的作用叫物理风化作用。通常情况下,气温日较差大的地区,物理风化作用强烈。据此完成(1)~(2)题。

(1)如果不考虑其他因素,在北半球中、高纬度地区物理风化作用最强的坡向是( )

A.东北坡 B.西北坡

C.东南坡 D.西南坡

(2)地球表面物理风化作用最弱的自然带是( )

A.温带荒漠带 B.温带草原带

C.热带雨林带 D.亚寒带针叶林带

【解题思路】第(1)题,白天最高气温出现在午后2时,此时北半球中高纬度西南坡光照最强,温度最高。而各山坡夜晚的温度相近,可见西南坡气温日较差最大,物理风化作用最强。第(2)题,热带雨林带降水最丰富,物理风化作用最弱。

【参考答案】(1) D (2) C

四、命题预测

纵观近几年高考试题,对本部分的考查趋向于“微观化”方向发展。一般不再以某一宏观的地貌景观考查内、外力作用,而是趋向于小区域的考查或某一具体的内、外力作用(如前述物理风化作用)。

五、能力测试

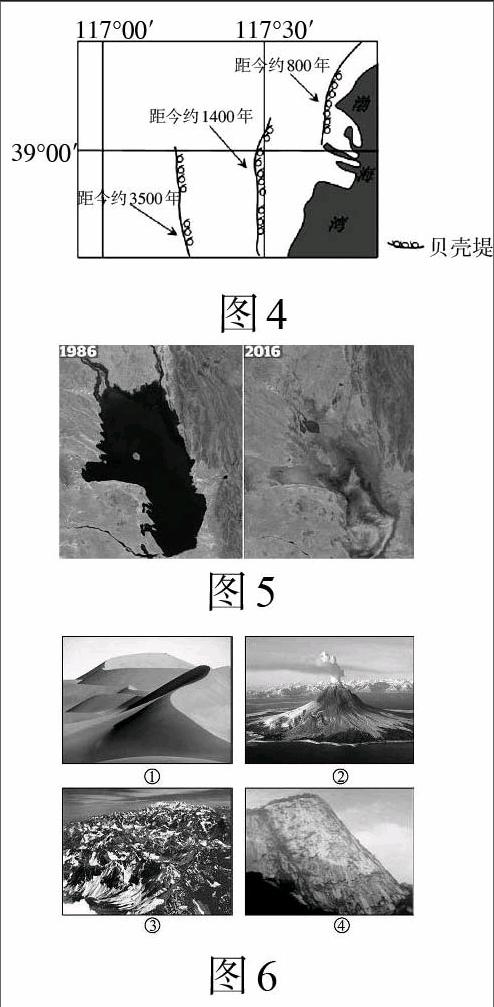

1.2016年1月,据英国《每日邮报》报道,玻利维亚第二大湖“波波湖”由于受到气候变化的影响,现在正面临消失的危险(图5,1986和2016年遥感影像比较),附近数以千计的居民不得不另寻他路谋生。1986年,“波波湖”水深的比较及成因正确的是( )

A.西部水深大于东部 河流径流

B.南部水深大于北部 泥沙淤积

C.东部水深大于西部 地层陷落

D.北部水深大于西部 水分蒸发

读下列四种地貌景观图(图6),完成2~3题。

2.四种地貌景观中,其形成与岩浆活动有关的是( )

A.① B.② C.③ D.④

3.四种地貌景观中,其形成与地壳运动有关的是( )

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

海岸线的进退主要受到流水沉积、海水侵蚀和人类活动的影响。读某海岸线历史变迁图(图7),回答4~5题。

4.近现代以来,图中海岸一直以堆积作用为主的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

5.图中乙处的海岸线变化较大,下列关于其所受外力作用的叙述,正确的是( )

A.4至12世纪,侵蚀作用为主

B.12至15世纪,堆积作用为主

C.15至19世纪,侵蚀作用为主

D.19世纪至现代,堆积作用为主

冰楔作用是指在岩石裂缝内所含的冰融水经反复冻融,体积时涨时缩而造成岩层破碎的作用。读图8,回答6~7题。

6.冰楔作用属于外力作用中的( )

A.风化作用 B.流水搬运作用

C.冰川侵蝕作用 D.流水侵蚀作用

7.图示现象在下列哪一地区表现最为显著( )

A.三峡谷地 B.淮北平原

C.青藏高原 D.皖南丘陵

盐丘是地下岩盐受挤压喷涌溢出而成。岩盐是化学沉积的矿物——石岩组成的岩石。读图9,回答8~9题。

8.关于该地区的描述正确的是( )

A.盐丘形成顺序为T2—T1—T3

B.图中岩盐层的年龄较新

C.油气不可能在盐丘下部聚集

D.盐丘形成主要受内力作用

9.该地区的部分盐山表面密布沟渠,甚至形成地下洞穴,形成的主要原因是( )

A.风力堆积 B.流水侵蚀

C.风化作用 D.人为破坏

10.阅读图文资料,完成下列问题。

材料一 冰岛共和国意为“冰的陆地”,国土面积为10.3万平方千米,人口约为32万,是欧洲人口密度最小的国家。冰岛虽意为“冰冻的陆地”,但实际上这块游离于北欧大陆之外的岛国,却是绿草茵茵、地热丰富、渔业发达的富饶国家。该国位于地壳活动最频繁的大西洋中脊上,依靠200多座火山带来的得天独厚的优势,目前已通过地热能解决了超过50%的初级能源供给(如加热、发电等),仅其中的15.9%就可以解决冰岛全国30%的发电需求。这使得冰岛1985年至2015年间共节省了约82亿美元,减少了37%的二氧化碳排放。

材料二 在冰岛南部的赫马岛上,有个玄武岩悬崖看起来很像一头大象从海中冒出(图10)。这一天然岩石景观已经成为当地著名景点,吸引不少游客前往参观。

(1)赫马岛的“大象岩”按成因属于_______岩,其成因是_______。

(2)以冰岛为例,分析地热能开发的意义及存在的主要问题。

(3)试展望未来地热能利用的方式。