《嚎叫》:反叛性的文本与实验性的影像

刘伟

以诗人艾伦·金斯伯格、小说家杰克·凯鲁亚克和威廉·巴勒斯为核心成员的“垮掉的一代”兴起于20世纪50年代,其影响显然不仅局限于文学创作,在文化、艺术、政治等领域都有他们的身影。“垮掉的一代”与影视艺术之间也存在着千丝万缕的联系。从1959年上映的根据金斯伯格、凯鲁亚克等创作的诗歌改编、并由他们出演的《拔雏菊》开始,至今与“垮掉的一代”相关的电影作品已有20部左右。

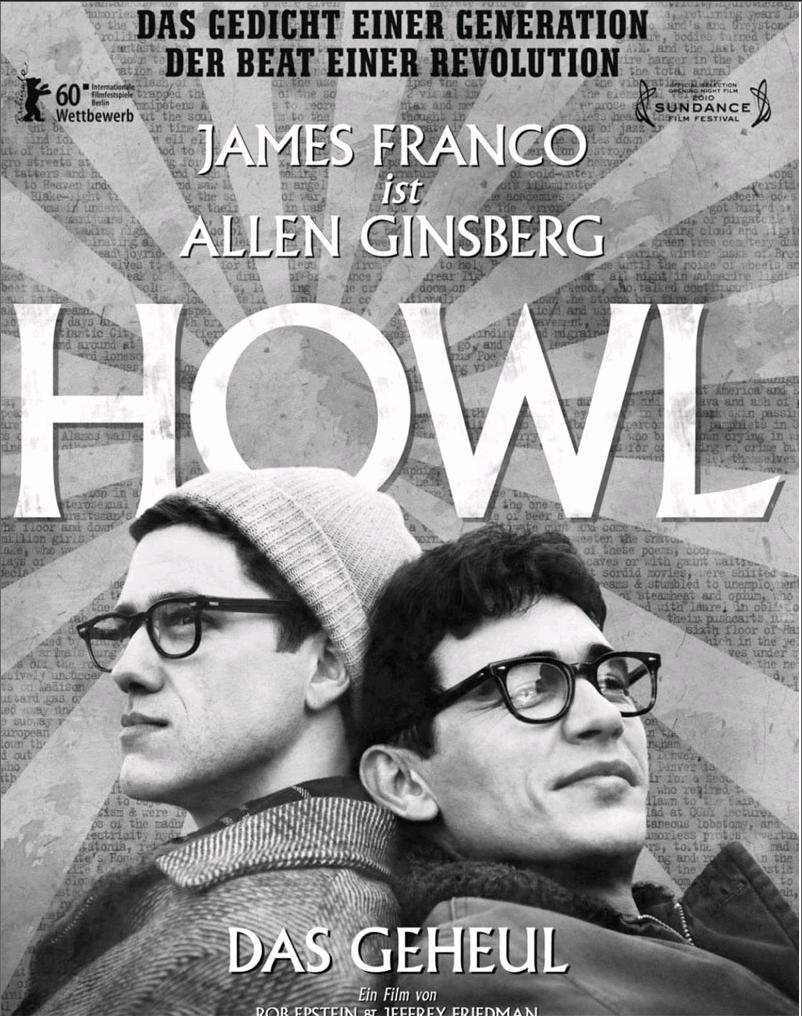

在众多“垮掉的一代”电影中,有《地下人》《在路上》《大瑟尔》《赤裸的午餐》等改编自“垮掉的一代”作品的剧情片;也有《巴勒斯:一部电影》《凯鲁亚克发生了什么?》等纯粹的纪录片;另外还有《查帕奎》《我和我的兄弟》等由金斯伯格、巴勒斯等人客串出演的影片。与以上影片相比,2010年上映的由罗伯·爱泼斯坦和杰弗瑞·弗里德曼执导、詹姆斯·弗兰科主演的《嚎叫》无疑是更具有实验性的一部作品,它是一部剧情片、传记片和纪录片相结合的影片。而现实中的金斯伯格的经历和他的诗作《嚎叫》则是理解这部影片实验性的一把钥匙。

一、 作为文本的《嚎叫》

《嚎叫》是金斯伯格最重要的诗歌,被誉为20世纪50年代的《荒原》,与凯鲁亚克的小说《在路上》一起,被奉为“垮掉的一代”的《圣经》。

第二次世界大战后的美国,处在对冷战和共产主义的恐惧之中,反共产主义的麦卡锡主义盛行,渗透到美国政治、教育等各个领域。个人权利遭到无情践踏,美国一直标榜的自由与民主的幌子也被彻底撕烂。随之而来的是黑人运动、女权运动、学生运动、民权运动、反战运动等一系列社会运动的风起云涌。在这种氛围中,文化领域也受到极大影响,文学创作或是受到麦卡锡主义的污染,或是受到保守的新批评家们的苛责挑剔而变得毫无生气,只局限于高雅而保守的狭窄范围。

在这样的背景之下,以金斯伯格等为代表的“垮掉的一代”的兴起和发展,显示出强烈的反叛色彩,只是他们的反叛深深地打着“垮掉”和“颓废”的印记。他们摒弃传统的伦理道德观念,选择一种与众不同的生存方式来进行反抗,借以表达自己内心的苦闷与空虚。他们穿着奇特、头留长发、满嘴脏话,过着无拘无束的生活。他们蔑视一切、否定一切,厌恶安稳的工作、传统的婚姻和家庭生活,倡导回归原始生活。吸毒、酗酒、同性恋是他们反抗社会的重要方式,因此,在普通人眼中,他们极为沉沦。然而,在这种沉沦之中,他们也有激昂的一面:反对垄断资本统治,抵制对外侵略,厌恶机器文明。

生活方式上的反叛直接导致文学创作上的反叛。“垮掉的一代”反对“非个性化”理论,主张极端个性化的写作,作品大多具有较强的自传性,虚构与真实在他们笔下难以完全分开。他们要求如实表白感觉,自动流露情感,认为一切皆可入诗,从而能够“坦诚地相互表露公开自己内心最深层的感情”。这种对“坦诚”的绝对要求,成为“垮掉的一代”文学审美的准则,也导致他们文学创作的一个明显特点——裸露。金斯伯格在诗歌中不仅描写自己与同性恋伙伴之间的行为,甚至还暴露自己的母亲在精神病发作时企图勾引儿子的场景。他们力图打破作者与读者之间的障碍,将诗歌变成即兴表演;同时提倡文学的“大众化”,来全盘否定高雅文化。

关于《嚎叫》一诗的创作缘起,金斯伯格回忆道:1955年7月末的一个下午,在租住的公寓中,他想起了自己仍在精神病院的朋友卡尔·所罗门,心中满是同情和牵挂。他坐在窗前的桌旁,面前摆放着一台旧打字机和几张打字纸,于是他开始写作,起初并没有想要写出一首正式的诗,只是要表达出此时自己内心的强烈情感而已。他首先写下一行字“我看见具有天使般头脑的精英正在受到诅咒”,随后将这句话扩展开来,把它变成了20世纪诗歌史上著名的一行诗:“我看见我这一代的精英被疯狂毁灭,饥肠辘辘赤身露体歇斯底里。”[1]他接着一口气写满了几页纸。金斯伯格将这首诗寄给了远在墨西哥的凯鲁亚克,凯鲁亚克建议将其命名为《嚎叫》。[2]

全诗分为三个部分和结尾的“注释”。金斯伯格在《对〈嚎叫〉最后录音的说明》一文中对这首诗的内容作了充分的解释。第一部分篇幅最长,是“为美国的‘羔羊所写的挽歌,逐一展示这些有个性的羔羊般的青年人的作为。”[3]而这些“羔羊”就是以“垮掉的一代”为代表的、被美国二战后的高压统治所毁掉的青年一代。第二部分直言那掠食这些羔羊的精神意识(吃人)怪物。[4]而这吃人怪物就是诗人笔下的摩洛克神。第三部分祷文赞美那些属于荣耀的羔羊:“啊!仁慈怜悯群星闪烁震惊。”[5]卡尔·所罗门作为“羔羊”的代表和“垮掉的一代”的代表,既是摩洛克统治之下的受害者,也是勇敢的反抗者。疯人院是摩洛克控制人精神和肉体的重要工具,金斯伯格的母亲就是死在这里,他本人和所罗门也是在这里相识。在“注释”部分的开头,诗人首先连续使用15个“神圣”,以此来表现精神最终战胜摩洛克的喜悦之情。然后指出世间一切存在都是神圣的,与惠特曼一样,金斯伯格歌颂人的神圣的灵魂,也歌颂人的神圣的肉体,肌肤、鼻子、舌头甚至生殖器都是神圣的。最后以“靈魂所具有的超脱自然的大智大善神圣”[6]结束全诗,表达了诗人对宗教极乐世界的憧憬,也使全诗的格调从第一部分的阴郁痛苦走向最终的乐观向上。

二、 作为影像的《嚎叫》

与其他影片相比,《嚎叫》缺乏引人入胜的故事情节、惊心动魄的特技场面、缠绵悱恻的男女爱情故事,对于那些不了解“垮掉的一代”相关背景的观众来说,恐怕会产生昏昏欲睡的效果。整部电影围绕着金斯伯格的诗作《嚎叫》,主要分为四个相互交叉的线索和场景:金斯伯格在打字机上创作《嚎叫》;金斯伯格在众多听众面前首次朗读《嚎叫》;金斯伯格在租住的公寓里接受一位记者的采访;《嚎叫》的出版商,“城市之光”书店老板,劳伦斯·费尔林盖蒂被指控传播淫秽出版物在法庭受审。

作为一个曾获得奥斯卡最佳纪录片奖的导演组合,爱泼斯坦和弗里德曼在《嚎叫》中运用了大量的传记纪录片手法,尽管影片并没有像典型意义的传记纪录片那样,按照时间顺序叙述主人公的一生。实际上,任何传记纪录片也都不可能像虚构的《楚门的世界》一样将主人公的所有生活细节展示给观众,只能是采撷其重要的人生片段。影片《嚎叫》中的四个主要场景都是紧密围绕同名诗歌而设置,其中有三个以金斯伯格本人为中心:诗人创作《嚎叫》的场景更注重的是用虚幻的动画形式来表现诗歌的内容;诗人朗读《嚎叫》的场景中,金斯伯格无疑是唯一主人公;记者采访的场景是将对金斯伯格的多次访谈综合表现,同样是某种意义上的真实与虚构的结合,在这一场景中,金斯伯格是唯一出现在镜头中的人物,记者只闻其声不见其人,而凯鲁亚克等“垮掉的一代”成员仅出现在诗人的回忆之中;最后,尽管金斯伯格并没有在法庭上现身,但这次审判不论对他本人还是对“垮掉的一代”整体,都是一个重要的转折点,因为费尔林盖蒂最终被判无罪,无疑为《嚎叫》做了一次精彩的免费广告。

影片将叙事时间确定在1957年,值得注意的是,影片在表现1957年的法庭和采访时,用的是彩色画面;而在表现1955年创作与朗读《嚎叫》的场景时则用了黑白画面,用色彩的转换表示时间的转换。与四个场景之间的交叉一样,色彩上的转换同样让观众感觉合理而自然。

1955年10月7日,金斯伯格在旧金山一座由旧车库改造而成的画廊中,面对聚集的观众首次朗读了他的《嚎叫》,其影响显而易见,如同“投向诗歌界,甚至整个世界……的一颗炸弹”。[7]这一天也被称作“垮掉的一代”诞生之夜。影片再现了当晚“六画廊”的场景:观众挤在并不宽敞的空间里;传递着凯鲁亚克分发的勃艮第葡萄酒;随着金斯伯格朗读声调越来越高,观众的情绪也更加高涨,用“Yes”“Go”与之相呼应。

与其说影片《嚎叫》的主角是金斯伯格,倒不如说是那首同名诗歌。对文学名著进行改编是电影界十分普遍的现象。有资料显示,在世界电影年产量中,改编电影约占40%。[8]但其中绝大多数为小说改编,由戏剧作品改编的影片也不鲜见,但由诗歌改编的电影可谓凤毛麟角。在影片《嚎叫》中,金斯伯格创作与朗读《嚎叫》的两个场景通过动画联系起来,同时,诗歌的各部分内容都是通过动画形式加以表现。一方面,“垮掉的一代”写作的重要特点之一就是“坦诚”,金斯伯格在这首诗中,极其“坦诚”地描写了“垮掉的一代”成员们被人诟病的日常生活,使用了大量被认为不雅的词汇,描写包括同性恋行为等在内的生活细节,而这通过动画的形式显然比由演员表演更容易表现。另一方面,金斯伯格在诗中有大量对“幻象”的描写,其中既有使用致幻剂后由大楼幻化而来的摩洛克的形象,又有“六翼天使”“氢化自动点唱机”等仅存在于想象、无法在影片中通过正常手法加以再现的意象,而动画则可以毫无障碍地将文本中的意象具象为影片中的形象。尽管该形式表现诗歌内容一定程度上牺牲了读者与观众的个体想象力,但不得不说,动画效果的配合为金斯伯格《嚎叫》的朗读增色不少。

最后,在某种程度上,《嚎叫》同时也是一部关于诗歌评论的电影。影片中所有对白都来自于记者采访和法庭辯论两个场景,而据导演称,片中对话几乎都是真实原话,因此,整部影片也就成为了一部诗歌批评作品。在接受那位从未在电影镜头中露面的记者采访中,金斯伯格通过对话阐述了自己创作《嚎叫》以及其他诗歌的理念;在法庭上,律师的陈词以及证人的证言则从普通读者和文学评论家的角度反映了《嚎叫》一诗的接受,也是从不同角度对《嚎叫》一诗的解读与评论。影片结尾处真实地再现了法官的判词,从而为《嚎叫》正名,同时也有助于观众理解金斯伯格的作品:诗人使用一些被社会某些圈子的人认定为粗俗和下流的词汇,因为他相信这样的描述合乎人物性格……作者必须对他的写作真实,因此必须允许他用自己的语言表达他的想法。诗集《嚎叫及其他》确有某种可维护的社会价值,因此裁定该书并非淫秽出版物,费尔林盖蒂无罪。