杰克·凯鲁亚克:流浪者在路上

云海

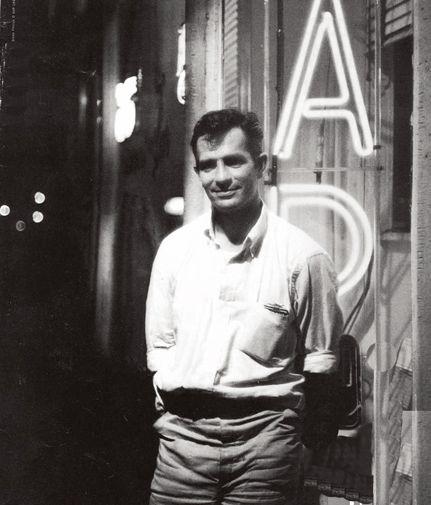

杰克·凯鲁亚克1922年3月出生在马萨诸塞州洛威尔镇的一个天主教家庭。他的父母是来自加拿大魁北克的法国移民,父亲开了一家足以维持家计的印刷厂。

凯鲁亚克的身体里似乎天生就存在着一种冲突。他生性腼腆,却喜欢运动。骑马、棒球、足球无一不精的他,自小又爱编故事,热衷于阅读。他从中学时便习惯于随身携带笔记本,记录下周围的人和事,尤其是家人朋友的日常谈话、广播电影中人物新奇的表达方式。

如果生活就这样继续,杰克也许不会成长为我们知道的那个人。1936年,流经洛威尔的梅里马克河泛滥,摧毁了城内众多的建筑,凯鲁亚克家的印刷厂损失惨重,最终债台高筑,不得不卖掉。从此,凯鲁亚克的父亲不得不以打短工为生,母亲也被迫到一家鞋厂干活以养家糊口。家庭经济的恶化、父亲破产后的长期患病、哥哥的夭折、母亲的辛苦持家,让小凯鲁亚克无法释怀。

法裔加拿大人的美国梦

凯鲁亚克想上大学,但因为家境困难,他的父亲已经无法承担其大学学费。幸亏他有特长,1939年,由于其橄榄球球技精湛,波士顿学院和哥伦比亚大学都向凯鲁亚克抛出了橄榄枝,允诺向他提供奖学金。

在上哥伦比亚大学之前,凯鲁亚克读了一年的预备学校。在这一年里,他带领学校橄榄球队取得了冠军。同时,他不停地结交有钱人家的子弟,和他们一起出入各种娱乐场所。生活的转折出现在1940年的毕业典礼,他因为买不起白色礼服而被禁止参加自己的毕业典礼。凯鲁亚克一个人坐在听得见典礼声的体育馆后面的草坪上,一边嚼着草叶,一边读惠特曼。那个暑假,他回到家乡洛威尔,他的朋友们给他起了一个酒鬼的外号“歪歪”,那时候的他常常是醉着的。

屋漏偏逢连夜雨。开学后,在训练中凯鲁亚克摔伤了腿,从此只能沦为常年板凳客。有一天教练责备他打不好比赛,灰心迷惘的杰克一气之下离开了校园。他接连在修理站、服装厂、餐馆等地打工,后来还曾一边做体育记者,一边读书写作,急匆匆地试图改变自己的生活状态,尤其是内心的迷惘,但或许是因为太着急,没过几个星期,他就厌倦了体育记者的工作。

二战开始了,凯鲁亚克和伙伴一起报名参加海军,在等待集训的这段日子里,他有点等不及,恰好又碰到一群商船水手,就跑到商船上做起了帮厨。在船上他继续写作。

凯鲁亚克最终也没能当成兵,因为他受不了军队严苛的纪律,比如禁烟令。1943年的一天早上,凯鲁亚克在训练时自顾自地放下手里的步枪走开了。在后来被送到海军医院精神科时,他告诉医生,他的遗传基因让他无法忍受纪律。结果是三进精神病院后,他顺利地离开了部队。

1944年,回到纽约的凯鲁亚克遇上埃迪·帕克—他的第一任妻子,一个学习艺术的大学生。“埃迪是凯鲁亚克所遇到的最好的女人。埃迪的父亲是个汽车代理商,专卖别克汽车,在密歇根湖还有一条大船。凯鲁亚克可以靠这些,什么事也不用干。可是任何束缚他的事物,无论是女人还是工作,抑或铁窗牢狱,都无法让他安定下来。”

同年,凯鲁亚克认识了卢西·卡尔、艾伦·金斯堡和威廉·巴勒斯等人,这是他的一生中最重要的一些人。这群在后世经常被相提并论的年轻人在哥伦比亚大学的校园里相遇。

为“垮掉的一代”代言

在埃迪的曼哈顿公寓,威廉·巴勒斯、艾伦·金斯堡、卢西·卡尔等伙伴常常来此聚会。1944年8月,卡尔杀死了一个欲对他进行同性性骚扰的男人,凯鲁亚克亦因被控犯包庇罪而被捕。在被埃迪保释出狱后,10月,他再次到商船上干活,然后返回纽约同巴勒斯、金斯堡同居。

1946年,凯鲁亚克开始创作第一部小说《镇与城》。尼尔·卡萨迪来到纽约同他相识。卡萨迪是《在路上》的触发器,他是这部小说主人公狄恩·莫里亚蒂的原型。他10岁时母亲就去世了,父亲是个酗酒成性的流浪汉。他跟着父亲在酒吧和破旅馆里谋生。在这样的环境中,他练就了生存的本领,精力旺盛,机灵、狡猾。到纽约之后,他成了金斯堡的情人,凯鲁亚克也完全被他对付女人的能力给迷住了。他的生活从来没有什么目标,也不在意过去。在凯鲁亚克看来,卡萨迪的执著坚毅、热情疯狂与玩世不恭,最能体现“垮掉的一代”作为“局外人”的个性。

生长在正统家庭的凯鲁亚克与思想独立、放荡不羁的金斯堡们一起,互相交流阅读经历,评论对方的作品,一起出没于时代广场,尝试着大麻和性爱,希望借此培养超越真实生活的不平常的先知。借着从卡萨迪那里获得的放纵的勇气,他浪迹四方,从加利福尼亚到墨西哥,从纽约到丹佛、洛杉矶、旧金山。一路上的经历成为《在路上》的真实素材。

1950年,凯鲁亚克同埃迪离婚,娶了第二任妻子琼·哈维蒂,住在纽约,开始为20世纪福克斯公司写电影脚本。1951年2月,卡萨迪给凯鲁亚克写了一封长达2.3万字的长信,用自由联想的方式记述了他复杂的性爱关系。受此启发,从1951年4月2日到22日,20天的时间里,凯鲁亚克在服用安非他命后,用一部打字机和一卷36.576米长的打印纸,完成了其个人的自传性代表作—《在路上》的初稿。随后,伴随着写作风格的改变,凯鲁亚克也再次改变了自己的婚姻状态,突然结束了自己6个月的婚姻。

经过漫长的等待,1955年,《在路上》的出版迎来转机,前两部分别在《新世界写作》和《巴黎评论》上发表。“垮掉的一代”作为一个文学流派正式登场。1957年10月,得力于评论家马尔科姆·考利的推荐,《在路上》由维京出版社出版。一经问世便吸引了当时美国成千上万的大学生和青少年,几乎人手一册,成了“垮掉的一代”青年的“生活教科书”。

在很多年中,凯鲁亚克一直幻想着跟尼尔·卡萨迪以及其他朋友一起分享某座自给自足式的大农庄。但当他的朋友年逾30之后,生活都已经稳定了下来:卢西·卡尔和尼尔·卡萨迪都结婚生子了;1955年甚至连艾伦·金斯堡也已经跟他的新情人彼得·奥尔洛夫斯基定居下来。唯有凯鲁亚克仍然孑然一身,流浪在无根的人生旅途中。

如果说《在路上》是“垮掉的一代”的“圣经”,那么凯鲁亚克的一生就像一件艺术品、一幅动作画和一首爵士乐。他用赤裸裸的生命,为我们每个人心中的“垮掉的一代”做了代言。

原来我们一直在路上

“你的道路是什么,老兄?乖孩子的路,疯子的路,五彩的路,浪荡子的路,任何的路。到底在什么地方、给什么人,怎么走呢?”这好像天生就是为一代代年轻人设置的提问,诱惑吸引着无数年轻人上路。似乎,上路已经变成一种从社会母体中分裂出自我的仪式,甚至只是一种姿态。只有行走,没有目标。

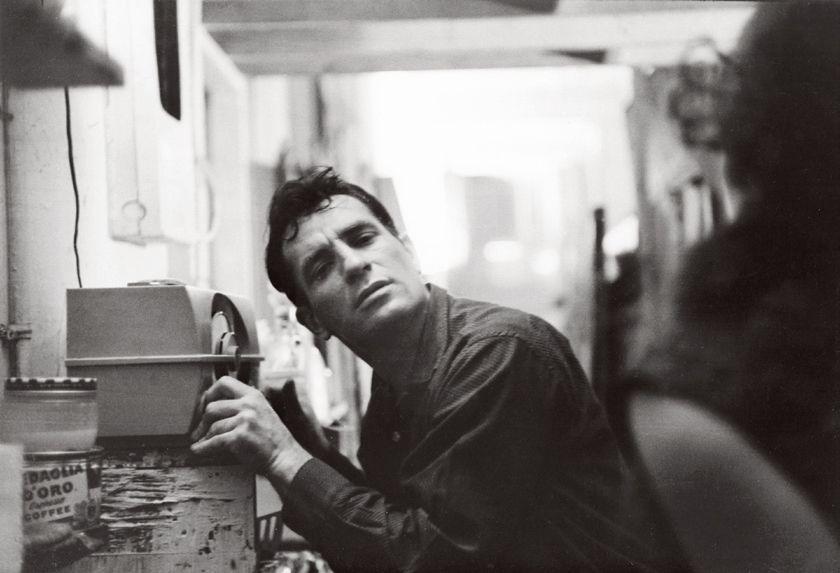

凯鲁亚克一夜成名,被封为“垮掉派之王”。只是此时的他比人们期望的要老得多,伤感得多。《在路上》为他赢得了巨大的知名度,却没有带来他所期望的承认,作为一名“严肃”作家所应受到的承认。评论家们嘲笑他的作品,认为垮掉派只是一种时髦,凯鲁亚克觉得自己的作品不是。他频频露面,接受媒体采访。“在接待记者时,他积极与对方沟通,自以为与对方进行了坦诚的交谈,但是访谈报道出来之后,总是变得面目全非。他唯一的解决办法就是一醉方休。”

豪饮开始时不过是轻度的自我麻醉,或者是在面对公众前用来壮胆。但是,很快凯鲁亚克就成了一个地地道道的酒鬼。孤独难耐的时候,他只会给老朋友们打电话,一说就是几个小时,没有几个人能受得了喝醉了的人这么长时间的唠叨。因为喝酒,他运动员的体型也变得臃肿不堪。

1968年,尼尔在墨西哥去世。“尼尔轻而易举地打发了时间,时间也终于轻而易举地打发了尼尔。”第二年,凯鲁亚克也去世了。去世前,除了第三任妻子斯特拉和母亲,再也无人和他交谈。他坐在房间里,拉下窗帘遮蔽阳光,看关掉声音的电视,留声机用最大的音量播放着亨德尔的《弥赛亚》。

凯鲁亚克的葬礼上,作家约翰·克列农·霍尔姆斯说:“要了解他并不是件容易的事。”他在世时,其作品大都受到贬抑,因为不合正统文学口味,更被指责为真正的神经错乱、综合性病症的牺牲者,鼓吹欺骗、犯罪,作品毫无意义,犹如垃圾。但随着时间的推移,对“垮掉的一代”尤其是对凯鲁亚克的看法,成为检验美国文学气氛或政治—社会话语的一块试金石,“只有‘麻木不仁的20世纪50年代,由于信守繁文缛节和政治上安于现状,才会视垮掉运动为一种全无社会或学术意义的遁世文化”。

“除了无可奈何地走向衰老,没有人知道前面将会发生什么,没有人。”凯鲁亚克在小说的结尾发出如宗教般的吟诵。这不属于年轻人,但只有年轻人敢于直面这些文字。它们仿佛在告诉全世界,无论是回首望去,还是向远方眺望,我们其实一直在路上。除了行走在路上,等待此生的终点,我们无路可走。