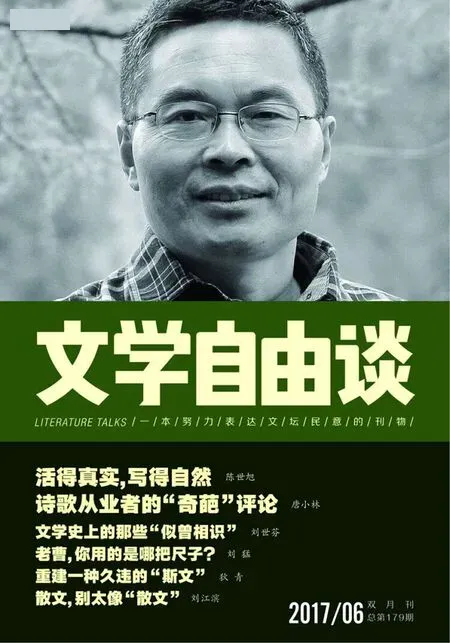

吉安吉水人江子

武 歆

吉安吉水人江子

武 歆

一

与江子第一次见面,是在南昌,很多年以前。

那时候,江子好像是江西省文艺评论家协会的副秘书长,后来我们又多次在一些文学活动中相遇。几年过去了,如今他是江西省作协的专职副主席。我在微信上经常能看到他蓬勃的工作状态,也能看到他为江西作家取得的成就而到处摇旗呐喊的激动神情。那种神情乃是真情流露。每一个江西作家取得成绩,他都会为之手舞足蹈、欢欣鼓舞。看得出来,他为自己的工作投入了巨大的热情,不可避免地占据了很多日常的时间和生活空间。

但对于自己的创作以及取得的成绩,他似乎说得并不多,甚至语焉不详。就像他说不好的普通话,总是囫囵吞枣地一带而过。

其实,江子是个创作颇丰、文风独特的作家。在一定程度上说,他的工作成绩掩盖了他的作家成绩。但在我长久的印象中,江子始终是一位作家,一位散文作家。这与他的职务似乎没有多大关系。

这个1971年出生、本名曾清生的江西人,还有一个让人印象深刻的习惯,无论在什么场合,总是言明自己“吉安吉水人”。这样的特点,同样给我留下很深的印象。在当下,总有那么一些人说起故乡,不知为何脸上总会带着一丝鄙夷的神情,好像故乡与他有着深仇大恨,故乡欠下他万千银两,没来由地就让他反感。江子则不,在用文字介绍或是与人相见时,似乎总是下意识地强调自己“吉安吉水”的身份。

吉安吉水在江西的哪里?我一下子想不起来,脑子里没有任何方位感。身材高大、头发稀疏、体格健硕的江子认真地看着我,随后很肯定地说,吉水距景德镇八百里。

将景德镇当作地理坐标,以此丈量故乡的方位,这里面肯定有着特别的原因。细细询问,江子终于讲出实情,原来他用了很多年时间在写作一部关于景德镇的长篇散文。用他自己的话讲:“我迷恋于瓷器的光影、形色、人格和历史。我跟着一朵青花回到了它的故乡景德镇。我一次次地去景德镇。”

这是怎样的一部书,让江子如此痴迷、如此疯狂,以至于把他深爱的故乡“绑附”在距离八百里之遥的景德镇上?

我想立刻看到这部书。我相信,这是走近江子最好的捷径。了解一个作家最好的办法就是去读他的作品。

江子把正在等待付梓、耗去他多年心血的长篇散文《青花帝国》发给我。对着电脑屏幕,眼睛老花的我看得也是昏天黑地,以至于很长时间都以为自己生活在景德镇,迷路在江子营造的“瓷是生活”的迷宫中。

二

在我曾阅读过的中外散文中——包括许多经典作品——恕我孤陋寡闻,似乎还没有哪个作家旗帜鲜明地提出口号,坚决不肯在散文中出现我们非常熟悉的一个字——“我”。

在散文创作中,其实最容易也是最多出现的一个字,就是“我”。可是江子发出誓言,绝不让“我”字在《青花帝国》中出现。

除掉“我”字,这意味着什么?他要颠覆传统散文的边界吗?他想要以怎样的写作姿态,重铸散文的文本意义,或是植入某种特别的精神内涵?

我还需要慢慢思量,一个“我”字的去掉,绝不是一件小事。江子有如此之念,也绝不是一时兴起,肯定有着长久的酝酿、思考。

对拥有8个章节、15万字的长篇散文《青花帝国》,因篇幅所限,不可能逐章细论,仅就《狷狂的画师》一章来看,已经清晰显露出江子的“散文野心”——他目的非常明确,就是想要颠覆散文旧有的文本模式,冲垮原有的思想堤坝,要用一种尽可能陌生的面目,重新筑起另外一种“散文”。

让叙述者退后、再退后,甚至完全消失,让叙述者讲述的人物,没有任何障碍地出现在最前面,与读者面对面地对视。

在近两万字的《狷狂的画师》中,隐藏起来的叙述者江子讲了五位景德镇上的画师。时间纵横明、清、民国数百年,五位性格鲜明的画师——昊十九、周丹泉、程门、邓碧珊、徐顺元——用他们自己的人生况味,就像江子在自序中言明他所坚持的那样,以“我在书中用很轻的文字书写,怕吓着了瓷”的敬慕精神,用“我希望我的文字,也能发着瓷器一样的釉光”的写作姿态,一气呵成地完成了景德镇画师的全貌。

阅读《狷狂的画师》,一开始便带着一种紧张的心情,好像很多年前阅读马尔克斯的《一桩事先张扬的谋杀案》。是的,他们的开篇似乎有着相同的质地:看上去文字显得很轻、很轻,但在读者面前却放下了很重、很重的悬念,并且还拥有异常开阔的视野、毫无边界的想象空间。

《狷狂的画师》是这样开篇的:“一个人在活着的时候,能不能把自己隐藏起来,让这个世界上的任何人都找不到他?这可能是明代中期、景德镇著名画师昊十九费劲一生琢磨的事情。”

《一桩事先张扬的谋杀案》呢,是这样开篇的:“圣地亚哥·纳萨尔被杀的那一天,清晨五点半就起了床,去迎候主教乘坐的船。夜里他梦见自己穿过一片飘着细雨的榕树林,梦中他感到片刻的快慰,将醒来时却觉得浑身都淋了鸟粪。”

江子用类似于小说的笔调,垒起了“青花帝国”的第一块砖。他不仅让自己“跟着青花回家”,也要让读者与他同样“回家”。

三

与江子的几次接触,感觉他是一个极为重视历史细节、生活细节的人。

记得那年到赣南采风,在行进的大巴车上,他给我讲述当年赣南苏区的故事。他没有讲述全貌,而是讲述赣南人的生活细节:鼻子、耳朵怎么称呼,亲属关系怎么对接,地方上的俗语、俚语,还有当年国民党在苏区怎么进行惨无人道的杀戮等等……正是他具有诸多质感细节的讲述,让我拥有了写作赣南的激情。后来经过数次采访、大量阅读资料之后,我写了多篇有关赣南题材的小说。显然这得益于江子富有丰饶细节的讲述。

再后来,发现江子在行政职务之外,多年来始终与刊物结缘。他曾经任职过《星火》杂志的主编,再之前曾担任过《创作评谭》的主编。不得了,他始终行政、业务一起抓,而且还是具体抓,抓得井井有条。那时候我就感觉江子是一个异常忙碌的人。他常常是一个发布命令的人,同时又是一个具体执行者。我从来没有从他语言的缝隙中,看出他有忙碌的疲惫。而且他把“发布命令”与“具体执行”完美地结合起来,仿佛青瓷上忽然掠过的一道亮光。

一个人的精力到底有多充沛?在进行着诸多的行政事务中,还能抽身进行文学创作,并且在文字中间丝毫看不出任何匆忙、急促的状态,这需要具有内心的一种平衡能力。阅读江子的文字,能够看出这样的一种平衡。

江子的文字,始终是他作品重要的组成部分,紧密而又疏朗。“语言也是内容”,珍妮特·温特森这样讲过。虽然菲茨杰拉德没讲过,但也是秉持这样的精神去做的。

江子始终在用“紧密而又疏朗”的语言去叙述,看上去永远心平气和,但是又能在随意之间溢出深刻的人生哲理。这种深刻的哲理,又不会阻碍叙述的进程,而是完全渗透进如歌如曲的行文之中,丝毫不会显得突兀。阅读《狷狂的画师》,就是这样的感受。

江子选择的这五位景德镇上的狂士画师,各有各的“狂”,每个人都有自己的特点。

昊十九的“狂”,是想尽一切办法把自己隐身,因此“他在瓷器上签署自己的名号,总是显得随意,并且这种随意似乎有刻意的成分”;周丹泉,则是“把一个玩笑开到瓷器里的人,他所从事的行当是仿古瓷”;为同治皇帝画“婚瓷”的程门,则是“皇家的恩典、世人的追捧,并不能局限他那颗向往自由的心”;还有那个邓碧珊,虽然他“创造出了一个独一无二的以鱼藻为题材的艺术世界,视为可传后世的珍宝”,却“恍惚间疑心自己是瓷器上正翻过石桥的一名形容生动的樵夫”;最后那个镂雕画师徐顺元,虽然他雕镂的作品“无论花鸟鱼虫,还是石山凉亭、花篮盘碟,都有神采,宛如活物”,但徐顺元最后也把自己变成了街上的“活物”——“景德镇街头经常有一个疯子在游荡”。

面对这五位令人唏嘘不已的画师,江子永远记得自己心中的界定,散文除了抒情、抒景,一定还要有另外一种意义,这种意义就是要让读者进行深刻的思考。我们站在所有文体的远方端望,“深入思考”岂止是散文的意义,也是所有文学作品的终极意义。不能让人进行思考的文学作品,那还有什么价值?

江子的散文,要把“我”去掉,就是担心这个“我”禁不住要抒发自己的内心情愫。所以他干脆去掉“我”,堵住了“我”的出路,可以放心大胆地让人物表现人物自己的情感。

昊十九,因为一直在隐藏自己,用了各种花样,所以至今人们也不知道他的长相,更不知道他的真实姓名,甚至连他的姓,是“吴”还是“昊”都在猜测之中。这个时候,作者江子消失了,但是他没有遁去,而是把自己潜入昊十九的内心之中,我们能够听出他轻轻的感叹:“在人人费尽心思苦心经营以求自己的名号享誉瓷业、名垂青史的景德镇,昊十九根本无视景德镇的规矩,刻意让自己隐藏起来,任谁也找不到他。”

要知道昊十九的作品,也就是那件 “娇黄凸雕九龙方盂”,至今保存在台北“故宫博物院”,那可是举世公认的珍品。只留下作品,作品的操作者退居幕后,甚至退到完全消失,这是一个艺术家真正的艺术精神。对此,江子淋漓尽致地做了书写。

江子的作品似乎不太多,但每一篇都力求写得充满新意。他在心里给自己定了一个高度,每一次都要努力向那个高度跳跃,他不仅要简单地触摸,还要牢牢地抓住。然后接下来,再站在那个达到的高度上,继续自己的挑战。

四

纳兰性德把生活中的落叶、细雨、黄昏……所有的生活景象都看作哀愁,看作情感的怅然。这样的态度,对于生活来说,可能有些消极;但对于文学来讲,则是创作的滋养。

“相逢不语,一朵芙蓉著秋雨。小晕红潮,斜溜鬓心只凤翘。”与意中人蓦然相见却又不能言语相接的心态,纳兰性德书写得百转柔肠。但更说明,他心中是在意那个“她”的,否则不会有如此的心境。是的,只有在意。

江子也有一个心中的“她”,也是在意这个“她”。江子的这个“她”,就是“瓷”。江子是我相识的文学友人中,最为直接声明心中爱瓷的男人。“我是被瓷器这种带有几分魔幻的物什迷住了。”江子发出这样的声明。

江子不仅亮出自己的最爱,同时也为自己的爱瓷找出了理由,因为“瓷是哲学和艺术”,同时“瓷收藏了月光与流水、火焰和坚冰。瓷坚硬如铁,可又脆弱如冰。瓷是卑微的泥土,可又是高贵的礼器”。

只有把书写的“对象”真正地理解透彻,拥有自己的真切体验,才能去书写。理解了瓷,江子才去写制瓷的画师。所以他才能把那些景德镇上的画师写得才情飘逸、性格凸显,让人心驰神往。

散文好写,散文又不好写。散文写出阔大幽深的意境、写出突然惊讶的哲理,更是难上加难。江子追求这样的意境。必须要说的是,《青花帝国》为江子的散文写作加上了飞扬的精神气质,这是他创作进程中的一个至高点。尤其难能可贵的是,就像他记述的昊十九一样,江子把自己完全隐退在景德镇某个世人看不见的地方,做一个让任何人都找不到的书写者。

真正的书写者,就应该退居到作品的背后。应该把“我”隐去。

“携带《青花帝国》去景德镇”,这是我在北方依旧炙热的九月里,发自内心的精神向往。也像江子那样——“我希望我能是一个温润如瓷的人,像瓷一样风雅、安静的读书人。”

这个吉安吉水人,向我们描绘了写书人、读书人的样子。这不奇怪,因为你只要向他的故乡远眺,就能看到欧阳修、杨万里、文天祥、解缙……这些名士的精神背影。拥有这些背影,那该是多么巨大的精神富有。

真羡慕这个吉安吉水人。此刻我什么也说不出了,借用一缕青瓷之辉,目光再一次转向眼前的《青花帝国》。