忆吴昌硕先生

潘天寿

忆吴昌硕先生

潘天寿

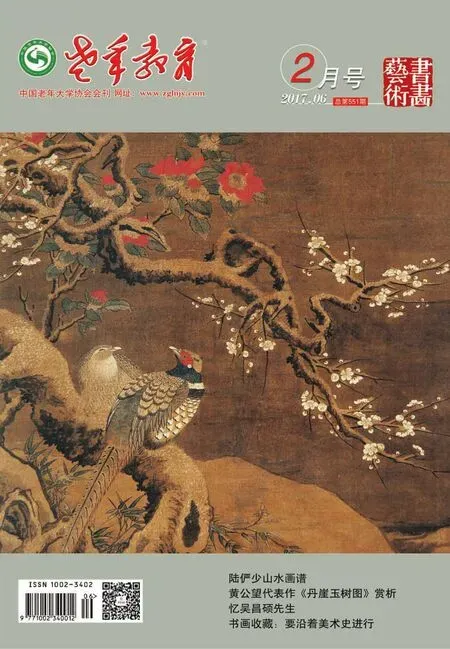

《寿 桃》 吴昌硕

我在27岁的时候,到沪任教于上海美专,得老友诸闻韵的介绍,始和昌硕先生认识。那时候,先生的年龄,已近80岁了,身体虽稍清瘦,而精神却很充沛;每日上午大概作画,下午大概休息。先生平易近人,喜谐语,在休息的时候,很喜欢有朋友和他聊天。我与昌硕先生认识以后,以年龄的相差,自然以晚辈自居,态度恭敬;而先生却不因此而有所距离,故谈论诗画,请益亦多。回想种种,如有一种深情古谊,淡而弥永,真有不可用语言形容之慨。

有一天下午,我去看昌硕先生,正是他午睡初醒之后,精神甚好,就随便谈起诗和画来。谈论中,我的意见颇和他的意趣相合,他很高兴。第二天,他就特地写成一副集古诗句的篆书对联送给我。对联的内容是:“天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗。”昌硕先生看古今人的诗文书画等等,往往不加评语;看普通晚辈的诗文书画,只说好,也往往不加评语;这是他平常的态度。他送给我的这副篆书集联,自然是奖励后进的一种办法。但是这种奖励的办法,是昌硕先生平时所不常用的。尤其是他所集的句子,虽系出于褒奖勉励,实觉得有些受不起,也更觉得郑重而宝贵,便很小心地珍藏,有十多年之久。抗日战争中,杭州沦陷,因未随身带到后方,而遭遗失,不知落于谁人之手?至为可念!回忆联中所写的篆字,用“如锥划沙”之笔,有“渴骥奔泉”之势,不论一竖一划,至今尚深深印于脑中而不磨灭。

昌硕先生的绘画,以气势为主,故在布局用笔等各方面,与前海派的胡公寿、任伯年等完全不同,与青藤、八大、石涛等,也完全异样。如他画梅花、牡丹、玉兰等布局时,不论横幅直幅,常常从左下面向右面斜出,也间有从右下面向左面斜上,它的枝叶也作斜势,左右互相穿插交叉,紧密而得对角倾斜之势。昌硕尤其喜欢画藤本植物,如紫藤、葡萄、南瓜、葫芦等等,从上左角而至下右角,或从上右角而至下左角,奔腾飞舞,真有蛇龙失其夭矫之概。另外,他的题款多作长行,以增布局之气势。可以说,昌硕先生独开大写意花卉画藤的新生面。

昌硕先生在绘画设色方面,也与布局相同,能打开古人的旧套。最显著的例子,是喜用西洋红。西洋红的颜色,是海运开通后来到中国的。我国在任伯年以前,未曾有人用它来画国画,用西洋红画国画,可说始自昌硕先生。因为西洋红的红色,深红而能古厚,可以补足胭脂淡薄的缺点。再则,深红古厚的西洋红色彩,可以配合先生古厚朴茂的绘画风格,因此,先生极喜欢用它。昌硕先生把早年专研金石所得的成就—将金石古厚质朴的意趣,引用到绘画用色方面来,自然不落于清新平薄,更不落于粉脂俗艳。他大刀阔斧地用大红大绿,而能得到古人用色未有的复杂变化,可说是大写意花卉最善于用色的能手。然而他却常说:“事父母,色难;作画,亦色难。”

他又说:“作画不可太着意于色相之间。”昌硕先生长于设色,却作以上的说法,这大概是中国绘画到了近代,每以墨色为主彩,就是“画家以水墨为上”的原理。因为,墨色易古不易俗,彩色易俗不易古。故说“色难”及“作画不可太着意于色相之间”,这是昌硕先生对用色之艰苦的深刻体会。

《梨 花》 吴昌硕

吴昌硕释文:天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗。

有一次,我画成了一幅山水画,自己觉得还挺满意,就拿去给昌硕先生看。他看了以后,仍旧只是说好。但是当天晚上,却写成了一首长古,第二天早晨,叫老友诸闻韵带给我。诗里的内容,与平时不同,戒勉重于褒奖。对此,我也知道昌硕先生对于研究学术的态度,极重循序渐进,不主冒险速成。兹录其长古如下:

读阿寿山水障子龙湫野瀑雁荡云,石梁气脉通氤氲;久久气与木石斗,无挂碍处生阿寿。寿何状兮颀而长,年仅弱冠才斗量;若非农圃并学须争强,安得园菜果饭助米粮。生铁窥太古,剑气毫毛吐;有若白猿公,竹竿教之舞。昨见画人画一山,铁船寒壑飞仙端;直欲武家林畔筑一关,荷篑沮溺相挤攀。相挤攀,靡不可;走入少室峰,蟾蜍太么么,遇有吴刚刚是我。我诗所说疑荒唐,读者试问倪吴黄。只恐荆棘丛中行太速,一跌须防坠深谷,寿乎寿乎愁尔独。

我在年轻的时候,便很喜欢国画。但自以为天分不差,常常凭着不拘束的性情和由个人的兴趣出发,横涂直抹,如野马奔驰,不受缀勒。对于古人“重工夫、严法则”的主张,特别加以轻视。这自然是一大缺点。昌硕先生知道我的缺点,便在这幅山水画上明确地予以指出,就是长古末段中所说的“只恐荆棘丛中行太速,一跌须防坠深谷,寿乎寿乎愁尔独。”他深深地为我的绘画“行不由径”而发愁。

昌硕先生谢世以后,每与诸旧好谈及近代诗、书、绘画、治印等项,总是要谈到昌硕先生。因此,我也常常忆起昔年与昌硕先生许多过往的情况。抗日战争中,流离湘、赣、滇、蜀,笔砚荒废,每怀念昌硕先生诗、书、画、印的卓绝而特殊的风格,为左右一代的大宗师,不禁时有怀念。