山西省城乡居民收入状况分析

王 梅,马泽茹

(太原科技大学 思想政治理论教育部,山西 太原 030024)

山西省城乡居民收入状况分析

王 梅,马泽茹

(太原科技大学 思想政治理论教育部,山西 太原 030024)

收入分配问题关系到国计民生。城乡收入差距是世界各国普遍存在的一种经济现象,由于在不同时间和空间下,经济发展状况不一,其表现也不尽相同,其背后有着历史、体制、经济、社会等复杂的原因。文章对山西省城乡居民收入差距现状进行了分析,从阶段性和整体性两个角度探究了其成因,并在此基础上提出了进一步缩小城乡居民收入差距的建议。

山西省;城乡居民收入差距;城乡一体化

山西省是我国欠发达地区。改革开放以来,山西经济快速发展,居民生活水平大幅度提高,居民可支配收入也不断增长,但城乡居民收入差距依然存在。城乡居民收入差距过大影响着社会稳定和经济的发展,制约着城乡一体化的进程。因此,缩小城乡居民收入差距对于实现“十三五”时期社会经济发展目标,有着重要的现实意义。

一、山西省城乡居民收入现状

改革开放至今,山西省城镇居民人均可支配收入由1978年的301.4元增长到了2015年的25828元,增长了85倍;与此同时,农村居民人均纯收入由101.6元上升为9454元,增长了93倍。

(一)山西省城乡居民的收入结构

按照现行旳城乡居民调查制度,居民总收入分为工薪收入、家庭经营收入、财产性收入和转移性收入四个方面[1]。以近十年山西省统计局公布的数据为例,城镇居民收入中工薪收入占比最高,转移性收入位居第二,财产性收入占比最低。家庭经营收入在2006年至2009年是农村居民收入最大的来源,而自2010年以来在农村收入中比例有所下降,但仍然是收入主体之一;工资性收入2010年后成为农村收入主要来源,比例日益提高;转移性收入有增长但所占比重依然很小。2010年,山西省城乡居民转移性收入比为12.64∶1,可见城镇居民得到的转移性收入远大于农村。2010年以后,工资性收入成为城乡居民收入的主要来源并逐年增加,但在城镇居民收入中所占比重依然大于农村。

(二)山西省城乡居民收入差距比较分析

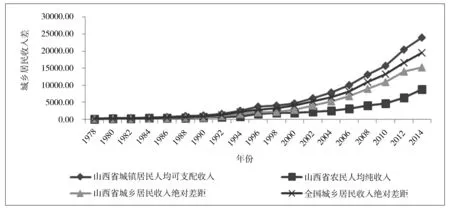

1.山西省城乡居民收入差距整体状况。根据《山西统计年鉴》中,1978年至2015年山西省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入数据,计算获得城乡居民的收入差距绝对值以及相对值。前者即城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之差,后者即城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比[2]。

从绝对差距来看,农村居民收入远远落后于城镇,而且城镇居民收入增长速度明显快于农村。绝对差距由1978的199.79元扩大到2015年的16374元(见图1)。

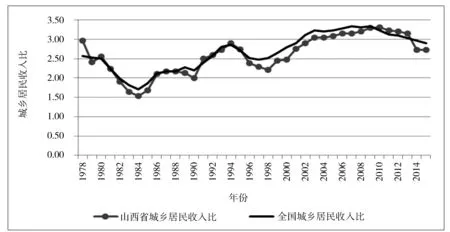

从相对差距来看,山西省城乡居民收入差距大体成“W”型,且明显出现新的拐点。从1978年到2002年城乡之间的收入比都在2倍以上;从2003年到2013年十年间更是扩大到3倍;2011年至2015年有减速的迹象,分别为3.24、3.21、3.15、2.73、2.73(见图2)。

总而言之,城乡居民收入的绝对收入差距在扩大,相对收入差距在缩小。

2.山西省内城乡居民收入差距比较。由于自然地理环境、历史文化、经济结构等原因,造成了山西省各地区居民收入水平存在差异,城乡居民收入差距状况也不尽相同。

图1 山西与全国城乡居民绝对收入差距变动趋势图资料来源:《中国统计年鉴》和《山西统计年鉴》

图2 全国和山西省城乡居民的相对收入比资料来源:《中国统计年鉴》和《山西统计年鉴》

以山西省11个市2006到2015年十年数据为例。从绝对差距来看:2006年,全省收入差距最小的是临汾市为5225元,最大的是大同市为7056元,两者相差1801元;2015年,最小值太原市和最大值大同市分别增加到14101元和17063元,两者相差2962元。从相对差距来看:2006年,忻州市的最大值是3.89,而太原市同年最小值则是2.39。2015年,最大值和最小值依然是忻州和太原,分别为3.58和2.03。

由于山西省北部和西部地区自然环境较差,经济不发达,交通条件落后,贫困人口较多,这些地区与中南部相比城乡居民收入差距较大。此外,部分城市差距较高有其独特的原因。例如位于山西省最北部的大同市,绝对差距位居全省第一,相对差距位居第二。大同市是我国煤炭重工业基地,长期以来重视重工业而忽视农业,并且政府对于城乡投入比例没有突破性的调整,这些都成为造成大同市城乡居民收入差距较大的因素。忻州市城镇居民收入增长速度远远快于农村,造成了该市相对差距排全省首位。吕梁市城乡发展存在很大差距,农村地区交通、教育、医疗卫生条件等生活配套设施远远落后于城市,因此吕梁市城乡收入差距亦位居全省前列。

3.山西省城乡居民收入差距与全国水平相比。由图1可知,在绝对差距上,1978年至2015年以来,全国与山西省城乡居民收入差距都在逐年递增,而且山西省差距值一直低于全国。此点表明,伴随着改革开放进程的加快,居民收入显著提高,人民生活水平逐步改善,这是包括山西省在内的全国经济快速发展的成果之一;同时也说明,收入分配不公已经成为全国性问题,亟待国家政府部门统筹解决。在相对差距上,山西省与全国的城乡收入相对差距在变化,趋势都成“W”型。即从1978年到2015年,山西省与全国的城乡收入差距基本上都经历了缩小-扩大-缩小-扩大-缩小-扩大-缩小的演变过程。但需要注意的是,2009年至2013年山西省城乡居民差距有五年略高于全国水平,这也就意味着这个时期山西省城乡居民收入分配不公平问题与全国其他地区相比更加严重。

二、山西省城乡居民收入差距的成因分析

(一)收入构成方面的原因

从山西省城乡居民收入整体结构来看,固定收入比例过高,财产性收入不足。从经济学角度分析,固定收入占比较大的收入结构会受到通货膨胀不利的影响,而财产性收入占比较大则会受到通货膨胀有利的影响,说明山西省城乡居民收入抵抗通货膨胀能力较弱。转移性收入在城镇居民收入中所占比例大于农村,说明国家转移性收入分配倾向于城市,极易造成不公平现象。

(二)阶段性成因

从1978年至2015年山西城乡居民收入相对差距发展趋势来看(如图2),大体可以分为五个阶段,每一阶段收入差距形成的原因各有不同。

第一阶段,从1978年至1984年,山西省城乡居民收入差距日益缩小。1978年后,由于农村家庭联产承包责任制,农民收入增加,使山西省城乡居民收入差距总体上在1984年降到最低点。

第二阶段,从1985年至1994年,山西省城乡居民收入差距快速拉大。一方面是由于国企改革使城镇居民工资水平大幅度提高;另一方面,农业生产资料价格上涨,同时粮食较难卖出,使得农村发展速度减缓。

第三阶段,从1995年至1999年,是山西省城乡居民收入差距急速下降的阶段。因为这一时期国家两次提高农产品价格,使得农民收入提高。

第四阶段,从2000年至2010年,山西省城乡居民收入差距不断增大。城乡居民收入比从2000年的2.5扩大到2010年的3.3。其原因是由于农产品价格大幅下降,农民收入增长缓慢;而城镇国有企业改革,居民工资水平有所提高。

第五阶段,从2011年至2015年,山西省城乡居民收入差距逐渐缩小。城乡居民收入比从2010年的3.3缩小到2015年的2.7。“十二五”以来,我国通过推进收入分配制度改革,促进了居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步[2]。城乡居民收入差距有所改善。

(三)整体性成因

1.“二元”经济结构,是造成收入差距拉大的历史性原因。新中国成立初期,为了快速恢复经济,我国实施农业反哺工业政策,牺牲了农民的利益。户籍制度又使农民被束缚在了土地上。改革开放以后,虽然城乡关系得到改善,但是没有从根本上解决问题。

2.公共产品供给不平衡。虽然国家取消了农业税,并逐步改善农村义务教育和医疗卫生状况,减轻了农民的负担。但是政府对义务教育和公共卫生等公共产品和服务方面的投入,城市所占比例仍较大,城乡居民收入差距进一步扩大。

3.产业结构的影响。山西省经济增长方式过度依赖资源,农村剩余劳动力得不到较好的转移,城乡投入比例又严重失衡,城乡居民不能同步分享经济发展成果。

4.社会保障体系不完善。目前山西省农村社会保障主要模式有:农村居民最低生活保障、农村社会养老保险、新型农村合作医疗、农村老年补贴等。但目前的这些措施总体来看发挥的作用是有限的。

5.区域差异使收入差距扩大。首先,从山西省内区域来看,位于山西省西部和北部的地区,经济发展和生活条件相对落后,是山西省贫困人口聚集地,从而使这些地区的城乡收入差距比较大。其次,从全国范围来看,山西省位于我国中部地区,受自然、历史条件局限和改革发展不均衡又直接导致中西部地区较东部地区经济欠发达和收入水平较低。

三、缩小山西省城乡居民收入差距的对策

从本质上讲,城乡居民收入差距的形成和拉大,是经济发展的必然结果,解决这一问题的根本途径是经济的持续发展,当经济发展到一定高度时,收入差距将会得到改善。

美国经济学家库兹涅茨早在1955年“库兹涅茨倒U字线假说”认为:在经济开始发展时,特别是当国民收入人均水平提高至中等水平时,收入分配情况就会日益恶化,而随着经济发展,此种状况会逐步改善,最后则会实现较公平的分配[3]。对比山西省城乡居民绝对收入差距与山西省GDP之间关系可以看到(见图3),随着山西省GDP的增加,城乡居民收入差距在逐渐扩大,两者存在着同向的变化关系。这表明,山西省城乡居民收入差距正处于倒U曲线顶点的左侧。从数据上看,2015年山西省城乡居民绝对收入差距与山西省GDP的关系出现负相关拐点。由此预测,2015年以后,伴随山西省GDP总量的提高,城乡居民收入差距将会逐渐缩小。

因此,笔者认为,除了坚持经济发展为第一要务以外,进一步缩小山西省城乡居民收入差距需要从以下几方面采取措施。

第一,继续打破城乡“二元结构”,加快城镇化建设步伐。首先,取消户籍制度是关键。2015年,山西省积极推进全省户籍制度改革。城乡居民统一登记为居民户口,“农业”和“非农业”身份差别取消。这一措施有利于山西省城镇化进程的推进。其次,统筹城乡经济发展。山西省要加大对农村基础设施建设的投入,如公路、电力、通讯网络、学校、医疗卫生设施等;改善农村生产生活环境,建设社会主义新农村。

图3 山西省经济发展与城乡居民收入差距关系

第二,调整产业结构,重视“供给侧”改革。促进产业均衡健康发展,调整非资源型产业内部结构,发展现代农业,增加农民收入。同时大力发展第三产业,拓宽农村居民就业渠道。调整农业产品结构,促使农民增产增收。

第三,进一步完善农村社会保障制度。改进和完善农村社会保障管理方式,健全农村社会保障体系,确保农村居民住有所居、老有所养、病有所医。2013年,山西省实现了城乡居民统一养老制度改革,新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并实施,彻底打破城乡二元养老制度,有利于城乡差距进一步缩小。2016年,山西年内将完成医保整合,统一城乡居民看病报销制度,统一城乡基金管理、定点管理、医保目录、保障待遇、筹资政策及覆盖范围等,实现城乡居民医保一体化管理服务[4]。

第四,提高农村居民整体收入水平,增加农村居民财产性收入。首先,加大对农村人力资本的投资和职业教育的投入,不仅有利于提高农村劳动力的就业技能和市场竞争力,而且对于提高劳动生产率、促进农民增收有重要意义。其次,城镇化是缩小城乡差距的有效途径。因此,为鼓励民营经济的发展,需营造有利于城镇企业健康成长的宽松环境,在政策上给予一定的优惠,可以更好地促进农村剩余劳动力的转移和消化,增加农民收入,缩小城乡收入差距。

第五,加快发展现代农业,加快农村经济发展速度,增加农民收入。“十三五”期间按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总体要求,围绕“六大区域布局、四大集群示范、八大产业提升、五位一体推动”的战略安排,加快转变农业发展方式,着力构建现代化产业体系、生产体系、经营体系,走向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的山西特色农业现代化之路。

[1] 曹光四,张启良.我国城乡居民收入差距变化的新视角[J].调研世界,2015(5):9-12.

[2] 孙萍,李静.重庆市城乡居民收入差距的实证研究[J].石家庄经济学院学报,2013(3):32-37.

[3] 黄泰岩,牛飞亮.中国城镇居民收入差距[M].北京:经济科学出版社,2007:122.

[4] 张新秀.我省年内完成城乡居民医保整合[EB/OL].[2016-05-31].http:∥www.creader.com/news/200112190019.html.

An Analysis on Income Gap Between Urban and Rural Residents in Shanxi Province

WANG Mei,MA Zeru

(EducationalDepartmentofIdeologicalandPoliticalTheory,TaiyuanUniversityofScienceandTechnology,Taiyuan030024,China)

The problem of income distribution concerns our national economy and people′s livelihood. The income gap between urban and rural areas is a common economic phenomenon around the world, because in different times and space, economic development varies, so is its performance, with differences in society, economy, political systems, and historical reasons. This article first introduced the present situation of the income gap between urban and rural areas in Shanxi province, then analyzed the concerned reasons, and based on this, it advanced countermeasures of further narrowing the income gap between urban and rural areas in Shanxi Province.

Shanxi province;income gap between urban and rural areas;urban-rural integration

2016-10-31

王 梅(1963-),女,山西绛县人,太原科技大学教授,硕士生导师。 马泽茹(1991-),女,山西晋城人,太原科技大学硕士生。

10.16396/j.cnki.sxgxskxb.2017.01.009

C913

A

1008-6285(2017)01-0034-04