汉语新词新语形成的认知机制

宋雨涵

(成都理工大学工程技术学院,四川 乐山 614000)

汉语新词新语形成的认知机制

宋雨涵

(成都理工大学工程技术学院,四川 乐山 614000)

语言是人类认知世界的产物,新词新语的出现和大规模衍生与人的认知心理密不可分。研究发现,一般旧词出现新义或新词的出现多采用隐喻或转喻的心理认知手段,而词语的大规模衍生则是非范畴化和范畴化共同作用的结果。

新词新语; 隐喻; 转喻; 范畴化; 非范畴化

一、引言

语言是人类认知世界的产物,词汇是概念形成的物质外壳。词汇的消长变化是人类认知心理和社会发展共同作用的结果。进入21世纪,汉语发展出现了诸多全新的特点,最明显的变化集中于词汇上:新词数量激增,词语形式多样化,非双音节词语增多,构词语素来源各异(如字母词、数字词),造词方式更为丰富等。其中,最引人注目的是新词新语的大量出现。以《现代汉语词典》(商务印书馆版)为例:较之第四版(2002年版),第五版(2005年版)新增词语500多个,新增词条6 000余条;第六版(2012年版)又增加单字600多个,增收新词新语词条近3 000条,收新义400多项。十年之间,典范的汉语词典中有如此数量巨大的词条增加,可见汉语新词数量的激变。语言是如何选择各种不同形式来及时、准确、高效地表达概念,进而体现人类认知结果的?研究发现,隐喻认知、转喻认知以及范畴化都是重要的心理认知依据。

二、隐喻与转喻——新词新语形成的重要认知基础

(一)隐喻认知与新词新义形成

与传统修辞学将隐喻作为一种修辞手法不同,认知语言学将隐喻视为人类认知世界的一种方式。莱考夫在《我们赖以生存的隐喻》中明确指出:“隐喻广泛存在于我们的日常生活中,不仅在语言,而且也在思维和行动中,我们赖以思维和行动的概念系统从本质上来讲是隐喻的。”[1]因此,作为概念系统的表现形式,语言系统必然是隐喻性的。莱考夫与约翰逊曾提出映射论来解释隐喻的建构机制。他们认为隐喻认知的形成就是将源域的概念投射到目标域的过程,即从源域到目标域的一种转换。源域中的概念相对较为具体,目标域中的概念较为抽象,但二者具有一定程度的相似性。从本质上讲,认知中的隐喻就是通过具体概念来理解抽象概念的心理过程,语言中的隐喻认知亦然。

根据隐喻映射过程中所涉及的具体映射焦点差别,隐喻认知可大致分为义近隐喻、音近隐喻和形近隐喻三种不同的形式[2],例如:

1.土豪

原义:旧时农村中有钱有势的地主或恶霸,带有较为强烈的政治色彩。

新义:通常用于指称“具有较强经济实力,但品味较低、不理性消费、喜欢炫耀”的一类人,也可用来指那些与自身相比,经济实力较强,肯花钱的一类人。

隐喻形成:“土豪”一词意义的转移与更新在于人的隐喻认知心理中,将新旧两种意义之间“经济实力较强、品味稍差”等成分联系在一起,从而形成新的使用意义,其隐喻形成机制如图1所示:

图1

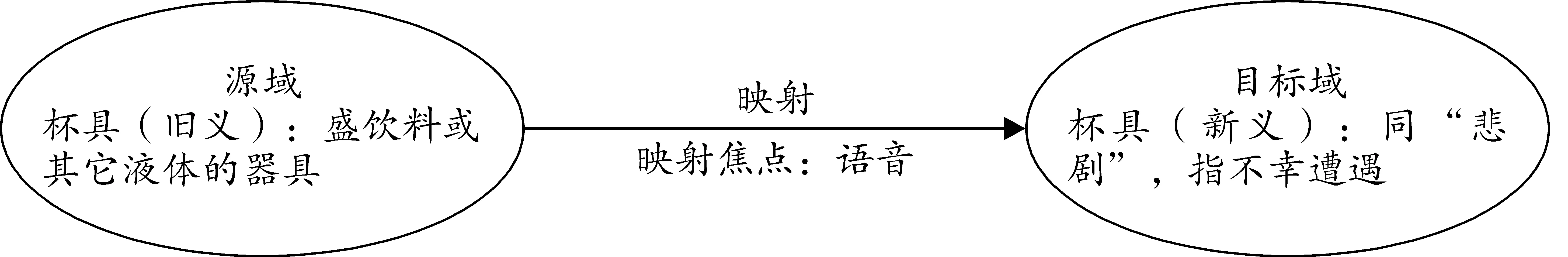

2.杯具

原义:盛饮料或其它液体的器具,多为圆柱形。

新义:与“悲剧”同义,指“不幸遭遇”。

隐喻形成:杯具本与不幸遭遇的意义没有任何联系,但因为与表达这一意义的悲剧同音,容易使人产生语音联系。在多次使用中,杯具转而与悲剧同义,产生了新的使用意义。杯具新的使用意义的隐喻机制可简示如图2:

图2

词语形式上的类似也可成为隐喻认知的映射基础,汉语中部分新词新语就是通过这样的方式形成的。其中比较典型的是“囧、槑、烎”等古汉语用词被赋予新的意义。以“囧”字为例,古代汉语中的“囧”原意指“窗户”,但这个词在很长一段时间都未曾使用,是一个“死了”的汉字。现代汉语中,囧字重新复活,意义也发生了变化,指郁闷、尴尬、无奈、困惑等复杂的感情。从字形上看,囧极像一张带着复杂表情的人脸,在语言使用者的形似思维中,它完全脱离其本义,被赋予全新的意义。其隐喻机制如图3所示:

图3

在义近隐喻、音近隐喻和形近隐喻中,义近隐喻是新词形成最为普遍的认知方式,诸如奇葩、土豪、草根、火星文、正能量、二代等新词均是由这类隐喻认知形成。同时,在语言使用经济原则的影响下,音近隐喻成为新词产生的重要方式之一。这类词有的源自方言或外来语,有的来自汉语本身。词的表现形式各不相同,有正常的汉字形式如杯具、光盘,也有字母词、数字词如“Q(cute,可爱)”“1314(一生一世)”,也有混合形式如“大V”等等。这类词通常被称为谐音词,其多变的形式在丰富汉语表达的同时,为汉语规范带来了一定的难度。形近隐喻而成的新词在当代汉语中的数量并不多,与汉字形体的高度符号化有着极大的关系。因其望文生义的特点,有人将形近隐喻形成的新词新语归入拟形符号一类。网络流行语中的拟形符号比较多,有数字、字母甚至标点符号等。形、音、义是隐喻认知中三个最普遍的映射焦点,隐喻认知由此得以形成和发展,继而成为汉语新词新语形成的重要心理认知机制。

(二)转喻认知与新词新语形成[3]

同为概念形成的重要手段,隐喻与转喻的区别在于:前者是两个相似的认知模型之间的投射,后者是两个相关的认知范畴(属于同一认知模型)之间的过渡;隐喻的源域具体,转喻的源域显著。转喻的源域和目标域属于同一功能域,二者之间的语用功能联系使目标域在使用者心理上被激活,如“他喜欢喝龙井”中的“龙井”转指“龙井茶”,这是用地名转指茶叶品种。认知主体在观察角度、关注焦点、认知意趣和生活经验等方面的主观差异性,会使得事物之间的关联性呈现角度差异,导致不同的转喻过程和结果,从而形成不同的转喻类型。Kövecses和Radden从概念转喻的关联性出发,根据理想化认知模式中转喻喻体和转喻目标之间的关系将概念转喻分为两大类:一类是整体与部分之间的转喻,另一类是整体中不同部分之间的转喻。根据其凸显的角度不同,前者又可分为事物与部分之间的转喻、标量转喻、构成转喻、事件转喻、范畴和成员之间的转喻、范畴及其特征之间的转喻等六种不同类型;后者则被分为行为转喻、感知转喻、因果转喻、生产转喻、控制转喻、所属转喻、容器转喻、地点转喻等八种不同类型[4]。

转喻认知是汉语新词新语形成的重要途径之一,通过分析大量新词实例发现,汉语新词多采用“范畴及其特征之间的转喻”这样一种类型形成。范畴定义通常反映其主要特征,可以用整体范畴来表示其主要特征,也可用主要特征来转喻整个范畴。如新词“高富帅”,字面指男性在身高、财富、相貌等三个方面拥有较好条件,特指受人青睐的理想男性形象。在理想男性形象范畴中,除了身高、财富、相貌外,还应包括健康、才华、品质、性格等诸多因素。“高富帅”选择了语言使用者认为比较重要的三方面特征来构成新词,属于典型的以范畴特征来代指整个范畴的整体与部分之间的转喻认知类型。该类词往往是人类认知的焦点,具有典型的代表性,其广泛使用容易导致类似表达的批量出现。“高富帅”带动了“白富美”“穷矮矬”等词的产生。

缩略语的使用是转喻认知成词的另一个重要结果。缩略语属于典型的范畴及其特征之间的转喻,它通过提取组合中最具代表性的特征来转喻整个组合,如北京大学简称“北大”,就是分别提取了组合范畴中北京的“北”和大学的“大”形成缩略形式“北大”,用以转喻北京大学这一整体范畴。汉语新词中有许多都是通过这样的方式形成的。根据提取材料的不同,又可将其分为字母缩略和文字缩略两种,前者如“RMB”“DIY”,后者如“海淘”“躺枪”等词。以RMB为例,在转喻认知机制的影响下,该词提取了其汉语拼音原型结构“rénmínbì”中各个音节的首字母,用以转喻整个词语。其所提取材料是短语中最具代表性的首字母,并形成新的词形结构“RMB”。该转喻认知的成功源于单独音节中最能凸显的就是其首字母,它在人类认知领域中最容易成为焦点认知对象。因此,RMB与其原型结构之间具有最大的认知关联性,也最易激活其目标对象。“躺枪”一词的形成与之类似,只不过在转喻认知过程中提取的材料不一样,前者是字母,后者是文字。躺枪是“躺着也中枪”的缩略形式,指因为他人的过失而造成自身无缘无故被牵连的情形,表达了对他人言语行为攻击的一种无奈自嘲的情感。在不断扩大使用的过程中,语言自动提取了其中的凸显部分“躺”和“枪”作为转喻认知的基础,从而形成新词“躺枪”。

事件转喻是汉语转喻认知造词的重要手段。事件转喻是指由众多同时发生或相继发生的分事件组成的整体,分事件和事件整体之间相互代替产生事件转喻,如“打酱油”“躲猫猫”等从具有影响力的公众事件中提取某个组成部分来转指整个事件。“整体与部分之间的转喻”是汉语新词形成常用的一种转喻方式,其中“范畴与成员之间的转喻”又是汉语新词的重要形成机制,缩略语就是其典型转喻成果。从有影响力的社会事件中提取细节来转喻整个事件,从而形成新词,也是汉语新词形成的转喻认知方式之一。

总之,隐喻和转喻是人类认知世界、形成概念的两种重要方式,同时是新词新语形成的重要手段之一。隐喻成词注重词语与事件(物)之间的相似性,如二代、土豪、奇葩、火星文等等,转喻认知成词则注重事物与词语之间的相关性,如亲、白富美、RMB、躺枪等等。部分通过隐喻、转喻认知方式形成的词语还会经过认知的范畴化而形成具有特定意义的范畴,为汉语的大规模衍生奠定物质基础,诸如娱乐圈、裸官、考霸中的“×圈、裸×、×霸”等词语模就是其典型代表[5]。

三、范畴化与非范畴化——新词衍生的高效认知手段[6-8]

认知心理学研究发现,范畴化是人类认知能力的重要组成部分。所谓范畴化,是指人类对事物进行分类的心智过程,是构建范畴的认知基础。非范畴化是范畴化理论内容的重要补充,它是指范畴中的某些成员逐渐失去范畴特征的过程。通常认识层面上的非范畴化是一种思维创新方式和认知过程;语言层面上的非范畴化则体现为在一定条件下范畴成员逐渐失去范畴特征的过程。范畴化和非范畴化是范畴成员存在的基本状态。范畴化的动态运作机制如图4所示:

图4

范畴化和非范畴化都是概念形成的重要认知基础。范畴化的结果体现为范畴,而非范畴化的结果则体现为各种变异形式的出现。在语言中,前者具体体现为词的分类、句式形成和规范语法,后者体现为词的活用、创新以及非规范的语法形式出现。范畴化和非范畴化同时是新词新义形成和衍生的重要手段。旧词被赋予新的使用意义和方法就是一个脱离原来范畴、开始非范畴化的过程;固定下来的意义和用法则成为重新范畴化的基础。以“姐”字为例,它的原义是“亲戚中同辈而年纪比自己大的女子”,随着使用范围的扩大,其用法和意义开始非范畴化,逐步脱离原来的亲属称谓范畴,转而进入非亲属称谓范畴。但其非范畴化过程并没有结束,一直延续,产生新的意义,成为对一般女性的通称,从而进入一般女性称谓范畴,形成固定表达格式“×姐”,并衍生出大量新词,如空姐、房姐、一姐、的姐等,有人称这种格式为词语模。

词语模是新词形成最为重要的范畴化的体现,它是具有新造词功能的各式各样的框架,由模标和模槽两部分构成。模标指词语模中不变的成分,模槽则是词语模中的空位,可以任意改变,从而形成新的词语。如在“×姐”词语模中,“姐”是模标,不会改变,“×”的位置可以填入任何适合的词语,形成新的表达式。汉语新词新语的大规模出现,很大程度上依赖词语模的高度能产性。现代汉语新兴词语模“被××”就可被替换为:被+事件,如被自杀、被捐款、被失踪、被辞职、被增长、被就业、被中奖;被+状态,如被民主、被繁荣、被幸福、被开心、被自愿。

在规范的现代汉语语法中,能进入“被××”结构的只能是及物动词,如被杀、被捕等。2008年针对安徽阜阳某李姓官员自杀身亡的调查结果,网友认为其与事实不符,嘲讽“李某是被自杀的”。“被自杀”一词迅速蹿红网络,成为当时的年度热词。“自杀”是个典型的不及物动词,用在“被”字后与现代汉语规范语法相矛盾,但正是这种有意为之的错误,能更准确地传递出语言使用者对事件本身所持有的气愤、无奈、讽刺、悲哀、嘲讽的复杂情感。“被自杀”的广泛使用和传播使得“被××”结构大量出现,如被就业、被增长等,部分形容词也进入该结构,用于表达使用者复杂的情感,如被幸福、被繁荣等。带褒义色彩的形容词进入该结构,给结构本身增添了更为复杂强烈的情感。“被××”结构在非范畴化后又重新范畴化,从而形成独特的“被+不及物动词/带褒义色彩的形容词”新兴结构。

词语模是范畴化的体现之一,词语模中的近义模能更清晰地体现人类认知的范畴化。如在表示某一类人的时候,汉语可供选择的词语模就有“×人”“×民”“×客”“×族”,甚至“×哥”“×姐”等等,这些都是由近义模组成的指人范畴。

由此可见,范畴化、非范畴化和重新范畴化是新词新语衍生发展的重要认知基础。词语被赋予新的表达意义后,开始进入非范畴化过程,在不断非范畴化的过程中,类似表达和用法的大量出现为重新范畴化奠定了良好的语言基础,继而形成稳定的新范畴,词语模就是其中的典型代表。语言的发展过程就是一个不断范畴化、非范畴化、重新范畴化的发展过程。目前汉语中仍有大量新词新语被界定为不符合汉语常规意义和表现形式的状态,就是属于非范畴化。同时应该看到,非范畴化和范畴化一样,都是新词衍生发展最重要的认知手段。

四、结语

语言是人类认知世界的物质成果,词汇是语言的基本表现形式。词汇的形成、衍生、消长等过程都与人的认知心理密不可分。其中隐喻与转喻是词语形成的基本认知手段,范畴化与非范畴化则是语言发展变化最重要的认知基础。在语言经济原则的影响下,通过大规模新造词的方式来表达新义与新概念的比例较小,更多的是赋予原有表现形式以新的意义。在这一过程中,隐喻认知与转喻认知起到至关重要的作用,诸如白领、奇葩、杯具等新词因此形成。在词语批量产生和发展的过程中,范畴化则是其认知理论基础,词语模的出现便是典型例证。在范畴化的影响下,以词族方式形成的新词占到较大比例,这些都是社会发展与人的认知心理共同作用的结果。

[1] 束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000:86-90.

[2] 吉益民.网络变异语言现象的认知研究[M].南京:南京师范大学出版社,2010:128-130.[3] 吴为善.认知语言学与汉语研究[M].上海:复旦大学出版社,2011:160-251.

[4] 赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001:96-103.

[5] 苏向红.当代汉语词语模研究[M].杭州:浙江大学出版社,2010.

[6] 刘正光,刘润清.语言非范畴化理论的意义[J].外语教学与研究,2005(1):29-36.

[7] 王寅.认知语言学 [M].上海:上海外语教育出版社,2007:402-443.

[8] 张辉,杨波.心理空间与概念整合:理论发展及其应用[J].解放军外国语学院学报,2008(1):7-14.

(责任编辑:张 璠)

A Cognitive Approach to Chinese New Vocabularies

SONG Yuhan

(The Engineering Technical College, Chengdu University of Technology, Leshan, Sichuan 614000, China)

Language is the product of human cognition. Therefore, the emergence and large-scale derivation of new vocabularies is closely connected with the cognitive psychology of human being. Generally, the new meaning from old vocabularies or the direct emergence of new vocabularies is caused by metaphor or metonymy while the large-scale derivation of new vocabularies is the result of co-effect of categorization and non-categorization.

new vocabularies; metaphor; metonymy; categorization; non-categorization

2016-05-17

成都理工大学工程技术学院基金项目“基于认知语言学的汉语新词新语研究”(C112015005)

宋雨涵(1983—),女,四川阆中人,成都理工大学工程技术学院副教授,硕士,研究方向:汉语言文字学。

H315

A

1674-0297(2017)01-0136-05