DR在结缔组织病引起肺间质病变诊断中的应用效果分析

陈海荣

【摘要】 目的:探究X线片、数字化X线成像(DR)、CT在结缔组织病相关肺间质病变(CTD-ILD)诊断中的应用效果,评价DR的价值。方法:采用前瞻性研究,从2010年2月开始收集患者,截至2016年5月,活检确诊为CTD-ILD患者84例,在治疗前,接受影像学检查,分别进行CT检查、普通X线片,DR胸片检查,以活检为金标准。结果:CT诊断与金标准相同,对间质病变检出率、NSIP检出率、1~3级检出率均为100%;DR诊断间质病变敏感性95.2%,对1、2级检出率分别为73.3%、100%高于X线片的79.8%、26.7%、73.9%,差异均有统计学意义(P<0.05);DR对RU、RM、RL、LM、LL区域的肺纹理及对3级患者圆形结节影、小条状或不规则阴影、网状结节影、磨玻璃影显示质量评分高于X线片,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:DR可作为CTD-ILD诊断方法,对2、3级敏感性较高,可作为CTD患者ILD病变的筛查方法。

【关键词】 肺间质疾病; DR; 结缔组织病; 诊断

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2016.36.028 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2016)36-0055-02

肺间质疾病是临床常见病、多发病,治愈率低,明确诊断,针对病因治疗非常必要。结缔组织病是肺间质病变的常见病因,是体内存在的抗体通过自身免疫反应导致机体损伤疾病,可侵犯全身各个内脏器官,肺脏含有丰富的胶原纤维、血管,具有免疫调节代谢、内分泌功能,是结缔组织病易侵犯部位,结缔组织病引起的肺损害,常表现为肺间质病变,故又被称为结缔组织病相关肺间质病变,早期表现为渗出病变、肺泡炎,随着病情进展,最终导致不可逆性肺间质纤维化、肺功能损害[1]。CTD-ILD危害较大,占呼吸系统疾病死亡率的2%~3%,占间质性肺疾病死亡的1/4左右,尚无有效的治疗方法,易激发感染、肿瘤等并发症,严重损害患者生存质量,及早诊断非常必要。数字化X线成像是一种基于X线的成像技术,可连续拍照,相较于平片X线技术,具有分辨率高、可进行图像后处理、成像速度快等优点,可有效提高CTD-ILD诊断效率。本次研究试对比X线片、DR、CT在CTD-ILD诊断中的应用效果,评价DR的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用前瞻性研究,从2010年2月开始收集患者,截至2016年5月,活检确诊为CTD-ILD患者84例,其中男72例,女12例,年龄22~71岁,平均(56.2±10.2)岁。原发病主要为风湿与类风湿、系统性红斑狼疮、干燥综合征、强直性脊柱炎等疾病。病理诊断为非特异性间质性肺炎(NSIP)47例、寻常型间质性肺炎(UIP)21例、急性间质性肺炎(AIP)8例、脱屑型间质性肺炎(DIP)5例、呼吸性细支气管炎性间质性疾病(RBILD)3例,未见隐原性机化性肺炎(COP)、淋巴细胞性间质性肺炎(LIP)、混合型CTD-ILD。疾病严重程度分级:1级15例、2级23例、3级46例。纳入标准:(1)临床确诊,肺活检标准有咳嗽等症状表现、胸部高分辨率CT显示一种或以上肺间质影像学改变、肺功能限制性通气障碍或弥散功能减退;(2)知情同意。排除标准:(1)妊娠、职业、药物、遗传等引起的肺间质改变,特发性肺间质改变,如肺动脉高压、左心衰竭;(2)哮喘等导致的肺间质病变。

1.2 方法

所有患者均在治疗前接受影像学检查,分别进行CT检查、普通X线片、DR胸片检查。CT:仰臥位,64排螺旋CT机,4排螺旋GER大孔径CT定位机,从肺尖至膈顶,层厚1.25 cm,间距10 mm,120 kV、250 mA进行全肺螺旋扫描,采用标准六预定层面检查,512×512矩阵高分辨率重建,FOV 45 mm,高压注射器注射非离子造影剂,速率2.8 ml/s,延迟28 s进行动态相扫描,肺窗宽2000 HU、窗位550 HU,纵隔窗宽450 HU、窗位55 HU,拍摄X线,所有扫描在呼气末进行。DR检查:CCD探测器的DR直接数字成像系统,数字平板扫描,高频逆变频率25 kHz,后前位,摄影电压40~150 kV,电流25~500 mA,曝光时间5 ms~5 s,mAs 0.5~500 mAs。X线普通胸片:后前位,65~80 kV,250 mA。4例患者因背部重力坠积效应,相同条件俯卧位检查。

1.3 观察指标及评价标准

观察比较三种方法诊断敏感性,三种方法各类病变检出情况。不同肺内小阴影、不同肺区肺纹理显示程度评分,0~4分,分别为无显示、显示较差、显示尚可、显示良好。

1.4 影像学分级

采用ILOU/C1971分类标准,评价病变的密集度:0级,无病变,正常;1级,轻度,有小阴影,但为数很少;2级,中度,有多数小阴影,正常肺纹理部分被遮;3级,重度,很多小阴影,正常纹理被遮盖。

1.5 统计学处理

使用Excel表记录数据,使用SPSS 20.0统计学软件进行统计处理,计量资料采用(x±s)表示,两组间比较前,采用Kolmogorov-Sminmov法检验是否符合正态分布,若符合则采用方差后LDS-t检验,否则采用Mann-Whitney U秩和检验,多组间比较采用单因素方差分析(ANONA),计数资料用率(%)表示,比较采用字2检验或Fisher确切概率法检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 诊断结果

CT诊断与金标准相同,对间质病变检出率、NSIP检出率、1~3级检出率均为100%。DR诊断敏感性95.2%(80/84)、NSIP检出率97.9%(46/47)、1级检出率73.3%(11/15)、2级100%(23/23)、3级100%(46/46)。X线片则为79.8%(67/84)、89.4%(42/47)、26.7%(4/15)、73.9%(17/23)、100%(46/46)。DR诊断敏感性高于X线平片,对1、2级检出率高于X线平片,差异有统计学意义(P<0.05)。

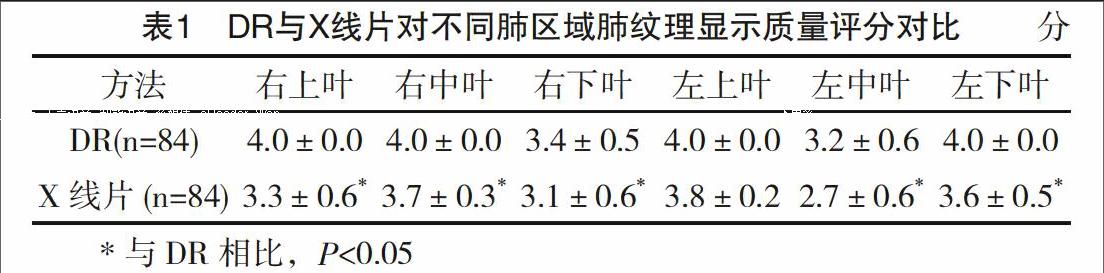

2.2 对不同肺区域与病变显示情况

DR对右上叶(RU)、右中叶(RM)、右下叶(RL)、左中叶(LM)、左下叶(LL)的区域的肺纹理显示质量评分高于X线片,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。以3级患者作为研究对象,对比DR、X线片对肺内小阴影病变检出情况。DR对圆形结节影、小条状或不规则阴影、网状结节影、磨玻璃影显示质量评分分别为(3.4±0.6)、(3.1±0.6)、(3.4±0.6)、(3.4±0.6)分高于X线平片(2.0±1.1)、(2.6±0.6)、(3.0±0.7)、(3.1±0.5)分,差异有统计学意义(P<0.05)。

*与DR相比,P<0.05

3 讨论

CTD-ILD可致肺间质结构、组织密度、性质变化,是影像学检查的基础。主要影像学表现磨玻璃样密度影、实变、小叶间隔增厚、胸膜下线影、蜂窝肺等,同时CT检查还可见肺动脉高压、胸膜实变,CT是诊断CTD-ILD的可靠方法,本次研究显示CT敏感性达到100%,当然这可能与患者病情较重,均进行活检检查有关[2-3]。CT设备具有放射性,增强扫描还需注射造影剂,具有创伤性,在基层应用率低。而结缔组织病发病率高,如类风湿性关节炎发病率高达10%,CTD-ILD危害较大,对于CTD患者出现的肺部病变需及早诊断,有报道显示红斑狼疮激发的ILD发病率约为3%~13%,类风湿性关节炎激发的ILD死亡率约为5%,多发性肌炎继发的ILD死亡率高达30%。对于系统性红斑狼疮等严重的结缔组织病,还有必要进行随访。寻找一种高效的基层CTD-ILD肺疾病诊断方法非常必要。临床CTD-ILD发病与遗传、感染等多种因素有关,若见静息或活动后出现呼吸困难、限制性通气、低氧血症等症状,需立即开展影像学检查。

本次研究显示,DR诊断敏感性95.2%、对1、2级检出率分别为73.3%、100%高于X线片的79.8%、26.7%、73.9%,差异有统计学意义(P<0.05)。提示相较于X线片,DR对CTD-ILD诊断敏感性高,特别是低级别的CTD-ILD检出率较高,而普通X线片往往无法清晰显示或无显示。研究中,从图片的显像质量来看,DR对RU、RM、RL、LM、LL区域的肺纹理与对圆形结节影、小条状或不规则阴影、网状结节影、磨玻璃影显示质量评分高于X线片,差异均有统计学意义(P<0.05),证实DR在各个肺区特别是下肺区、肺内小阴影显示质量较高[4]。

DR成像的主要优势:(1)对微小病变敏感程度高,通过调节窗宽大小和位置来显示密度差别较小的病灶,可鉴别诊断肺内病变;(2)及早发现CTD-ILD引起的结节性病变,进行二级病变筛查,及早诊断恶性肿瘤;(3)DR操作较简单,缩短了检查时间,提升了工作的效率,1 d可以达到500~600人次,是普通X线片的2~3倍;(4)DR具有后图像处理能力,可进行全屏观测;(5)减少了X线量,保护了患者与医护人员的健康,同时DR还缩短了检查时间,减轻了医护人员的工作量;(6)可保存原始影像学检查结果,可用于转诊、复查,避免误、漏诊;(7)实现网络化管理,可用于远程会诊。当然,DR也有一定的局限性,成像质量明显不如CT,同时无法有效的鉴别ILD病变的病因,CTD以及其他原因导致的ILD病理表现存在差异,通过结合其他间接影像学证据诊断,如肺动脉高压、左心衰竭,联合超声可提高诊断效用[5-8]。此外,对于原发性的肺间质疾病、肺部疾病可能影响诊断效率,对于较严重的ILD,还应接受CT检查或转上级医院接受系统检查。

DR可作为CTD-ILD诊断方法,对2、3级敏感性较高,可作为CTD患者ILD病变的筛查方法,筛查基层地区的CTD患者早期ILD。

参考文献

[1]王丽娟,杨旭燕,汪慧英.结缔组织病肺间质病变的诊治进展[J].细胞与分子免疫学杂志,2011,27(1):115-117.

[2]邱建国,潘解萍,喻少波,等.多层螺旋CT在诊断结缔组织病肺间质病变致肺动脉高压中的价值[J].中国CT和MRI杂志,2011,9(2):21-24.

[3]林茂煌,张淇钏.结缔组织病致肺间质病变临床表现特点、生理指标变化及干预效果分析[J].现代诊断与治疗,2015,26(10):2161-2163.

[4]林莉,张光峰,张晓,等.结缔组织病肺间质病变的临床、影像和病理诊断[J].中华临床免疫和变态反应杂志,2009,3(4):272-277.

[5]刘峰.多层螺旋CT在诊断肺间质性病变的观察及应用价值[J].临床肺科杂志,2013,18(8):1540-1541.

[6]王宝军,李云秀,李燕北,等.高分辨率CT诊断小儿慢性肺间质病变的临床价值分析[J].临床合理用药杂志,2014,7(11A):150-151.

[7]张晓,林莉,张光峰.肿瘤坏死因子及转化生长因子在肺间质病变發病机制中的作用[J].中华风湿病学杂志,2010,14(1):13-16.

[8]苏毅,倪傲,李源.高分辨CT扫描技术在肺间质性病变中的应用价值[J].临床肺科杂志,2012,17(6):996-997.

(收稿日期:2016-08-10)