城市住房阶层的幸福感与公平感差异①

李骏,上海社会科学院 社会学研究所,上海 200020

城市住房阶层的幸福感与公平感差异①

李骏,上海社会科学院 社会学研究所,上海 200020

社会阶层之间的幸福感与公平感差异近年来取得了一批研究成果,但遗憾的是,缺乏对这两种主观感受的联立研究,在理论上也过多重视职业阶层而忽视了住房阶层的区分。为此,本文使用上海住户调查数据,研究城市住房阶层的幸福感与公平感差异。研究发现,虽然有产阶层的幸福感与公平感都要高于无产阶层,但他们内部存在异质性。不管是以产权净值现状还是以产权获得方式来进一步区分有产阶层,只有那些真正获益者才同时有更高的幸福感与公平感,而那些名义获益者虽有更高的幸福感却没有更高的公平感。研究还发现,在对两种感受的净解释力上,住房阶层基本上要高于职业阶层,这在经验层次上呼应了有关学者对正在形成的城市住房财产分层体系的担忧。

住房阶层; 幸福感; 公平感

近年来,幸福感与公平感研究成为一个热点,并分别涌现了一批实证研究成果。研究这两个主观感受的意义,改革开放三十多年来中国发展成就及其问题可能带来的社会后果的关心。一方面,持续高速的经济增长极大地提高了人民的物质生活水平,但这是否就意味着福祉的改善?国际经验表明,由于福祉具有更全面、更丰富的内涵,对幸福感的研究有助于回答这个问题。另一方面,与经济增长相伴的是收入差距或贫富分化的扩大,这又是否会影响社会稳定?这个问题既构成了幸福感研究的另一个动机,又推动了公平感研究,因为公平感被认为是不平等与不稳定之间发生联系的重要社会心态环节。

相比而言,幸福感是人们对个人(层面)生活状况的综合主观评价,属于对私域的感受;公平感是人们对社会(层面)收入分配是否公平的评价,属于对公域的感受。那么,这两者之间是否存在联系,加以结合与对比分析又会有什么发现?已有研究要么只关注幸福感,要么只关注公平感,缺乏对两者的联立研究,本文试图弥补这一缺憾。

幸福感与公平感研究的共同之处还在于,都强调了阶层分化所带来的差异。然而,不管是在理论关怀还是在经验模型中,已有研究都普遍沿用的是收入、教育、职业等阶层划分,而没有将围绕住房产权的分层纳入分析框架。本文试图借鉴西方“住房阶级”(housing class)理论,提出关于城市住房阶层的理念型划分,并使用上海市的调查数据对住房阶层的幸福感与公平感差异进行实证研究。

一、幸福感与公平感的分层研究

20世纪中期以来,西方心理学、经济学、社会学、政治学等多个学科开始兴起对主观幸福感的实证研究[1]。虽然不同的学科侧重于不同的影响因素[2],但若从分层的角度来看,诸多研究所探讨的核心问题就是社会经济地位(或社会阶层)与幸福感之间的关系,有些学者甚至将其称为“幸福不平等”问题[3][4]。Davis[5]较早提出了这一分层研究命题:不管是在哪个分层维度上,较高的社会经济地位总会导致较高的幸福感。

金钱、收入、财富是西方现代社会中衡量个体社会经济地位的最核心和最显性的指标,因而已有研究关注最多的就是收入与幸福的关系。其中,最负盛名的研究发现是“伊斯特林悖论”(Easterlin Paradox),其含义是,虽然横向比较发现高收入人群比低收入人群更感到幸福,但纵向来看个人或国民收入的增长并不会导致幸福感的相应提高(Easterlin[6][7][8])。这一悖论的前半部分总结的是绝对收入与幸福感的关系,虽然总体而言呈正相关,但后续研究表明,二者之间其实存在“倒U形”关系,即随着绝对收入的提高,幸福感的提升幅度会逐步减小,简言之就是边际效应递减[9]。对于这一悖论的后半部分,学者们用期望水平、参照群体、相对收入等概念来进行解释。例如,伊斯特林借用心理学的“期望水平理论”(aspiration level theory)指出:人的幸福感是随收入升高而随期望下降的,由于期望又与收入正相关,所以收入水平升高所带来的正效应与期望水平升高所带来的负效应会相互抵消,结果就是幸福感水平维持不变。

由于期望水平很难有效测量,实证研究更多关注的是参照群体和相对收入对幸福感的影响。对参照群体的操作化定义并不统一,但共同的发现是,如果参照群体的收入高于自己的收入,则人们就会感觉不幸福[10]。与参照群体相比,相对收入的概念更加宽泛,因为前者仅限于收入的平行比较,而后者还包括了向上或向下的纵向比较。这种扩展研究发现,纵向比较具有非对称性的特点,只有向上比较才对幸福感产生影响,即人们会由于对富人的忌妒而变得不幸福,但不会由于对穷人的怜悯而变得更幸福[11]。Tao and Chiu还将平行比较、向上比较、向下比较这三种相对收入与绝对收入同时纳入模型进行考察,发现相对收入的负向影响与绝对收入的正向影响同时存在并且相互抵消,从而在一定程度上解释了“伊斯特林悖论”。

教育是收入之外的另一个分层指标,然而关于它对幸福感的影响,存在几种不同的理论假设。假设一是,既然教育对个体的收入、健康等都有影响,而这些变量又对幸福感有影响,那么教育对幸福感的影响可能只是间接的。假设二是,教育对幸福感可能具有正向的直接影响,因为教育程度更高的人精神境界和调适能力也更高,例如会主动发掘普通事物的真善美价值。假设三是,教育程度更高的人期望水平也更高,因此,按照上文提到的“期望水平理论”,他们的幸福感反而会更低。这些不同的假设各自得到了部分实证研究结果的支撑,有发现间接效应的[12],有发现正向直接效应的[13],也有发现负效应的[14]。

相对于收入和教育这两个单维的分层指标,职业更为综合地反映了现代社会中个人的社会经济地位,因为职业同时与特定的教育资质和收入水平相连。然而,在幸福感研究文献中职业的影响反而经常被忽略了,有些研究只是把职业作为控制变量来使用,有些研究更是索性抛弃了职业变量。

与幸福相似,公平也历来是人类社会中哲学思辨和价值讨论的一个中心议题。近年来,随着世界各国内部收入差距的日益扩大,对公平的学术研究也重新热烈起来,并形成了一批实证研究文献。虽然使用的术语不同,但这些文献关注的都是人们在主观上如何认识和评价收入分配,可简称公平感研究。公平感研究的一大主题也是社会分层与公平感之间的关系。最简单和直接的利己主义理论认为,人们的立场和观点取决于他们的自我利益,那些占据优势地位的社会群体出于对其既得利益受损的担心会倾向于维护现有的分配状况,相反,弱势社会群体则希望通过平等化或再分配政策来获得更多的社会资源。关于职业/阶级、收入、教育等具体分层指标对公平感的影响研究文献,笔者已经在《收入不平等与公平分配》一文中有过较为详细的介绍[15]。总体来说,这些变量的作用通常都与利己主义理论的预期相一致,但是最近开始受到重新审视和检验。

近年来,幸福感与公平感研究从西方延伸至中国,成为两个热点议题,分别涌现了一批实证研究成果。在幸福感研究领域,虽然已经开始考察经济增长、收入差距、财政支出等宏观因素的作用,但微观层面的幸福感分层研究也一直受到关注。其中,研究成果最集中的也是收入与幸福的关系。例如,在社会学界邢占军[16]首次讨论了居民收入与幸福感的关系,在经济学界罗楚亮[17]同时研究了绝对收入与相对收入对幸福感的影响。另外一些研究则从收入拓展到其他的社会经济地位指标,更为全面地探讨幸福感的分层或不平等问题。例如,Zhao[18]选取了收入、住房、消费、社会福利四个指标,发现它们对幸福感均存在正向的独立影响。Lam and Liu对各种群体的系统比较发现,收入、教育均与幸福感呈正相关。黄嘉文[19]则通过路径分析进一步揭示,教育对幸福感的正面影响具有直接和(以收入为中介的)间接两种效应。边燕杰、肖阳选取了性别、教育、收入、职业四个变量,发现除性别外,其余三个变量均与幸福感呈正相关。这些一致性的研究发现表明,在当前的中国社会,地位分化对幸福感的影响广泛并且较强地存在*Lan and Liu的中美比较和边燕杰、肖阳的中英比较都发现,地位分化对幸福感的影响在中国更强。。

社会经济地位与公平感之间的关系,在中国的实证研究发现则不太一致。张海东[20]和孙明[21]都发现,收入越高、教育程度越高、职业(阶层)地位越高的人越对不平等持积极态度或越接受更高的不平等。李骏、吴晓刚也发现收入、职业地位较高的人认可较高的不平等。这似乎支持了基于利己主义理论的“结构决定论”。但是,怀默霆的研究却发现,农村户籍居民尤其是从事农业的农民,相对于城市居民和职业地位较高的受访群体,反而不太认为当前的不平等是过度的和不公平的;同时,城市内部各个职业群体之间在不平等态度上也没有很大的不同。因此,他认为,中国人的“客观社会经济地位并不一定能代表他们对社会不平等的主观态度”[22]。另外,怀默霆和李骏、吴晓刚也都发现,教育程度越高的人越对不平等持批判态度,这是对教育的启蒙效应而非地位效应的支持性证据。类似地,孟天广[23]也发现社会结构对公平感的影响比较复杂,尽管收入存在正向影响,但教育和职业的影响却存在非线性关系——例如高等教育获得者和城市中下层就业人群更倾向于对分配结果持批评态度。马磊、刘欣[24]的研究更加明确地否定了“结构决定论”,他们也用收入、教育和职业阶层三个维度来反映城市居民的社会经济地位,发现并非地位越高就越认为自己的收入所得是公平的*笔者认为,上述矛盾主要源自两个原因,一是因变量的建构存在较大差异,二是模型设定中是否考虑了居民对不平等的感知差异(尤其是城乡居民之间的巨大差异)。例如,马磊、刘欣和孟天广考察的其实是基于个体收入分配的微观公平感,而其它几项研究都分析的是基于社会不平等的宏观公平感。。

不管如何,幸福感与公平感的阶层差异研究在中国社会的转型背景下都值得进一步深入。遗憾的是,这两块文献基本上是相互割裂的,缺乏联立研究和对比分析。更重要的是,除了已有文献反复考察的社会经济地位变量外,住房是否可以作为一个新的分层维度来加以研究?虽然国内外不乏对住房与幸福感关系的研究,但鲜有从住房阶层的理论角度来加以分析的。

二、“住房阶级”与中国城市社会的住房阶层

20世纪70年代期间,一些西方社会学家针对城市社会提出了“住房阶级”理论。Rex and Moore[25]根据对英国城市的研究率先指出,社会关系的结构取决于不同的就业状况和不同的住房状况,就像工业阶级从前一种情形产生一样,住房阶级可能从后一种情形产生。具体来说就是,一个人对住房的使用情况决定了这个人属于哪个住房阶级;在住房由市场进行分配的地方,一个人收入的多少和稳定性就决定了住房的使用情况;在由公共房屋官僚机构进行分配的地方,资金不足和居住期限就决定了住房的使用情况。

与Rex and Moore将他们的阶级分析集中在人们在市场(或官僚体系)情境下对住房的不同使用(access)有所不同,Saunders[26]强调了对财产的不同占有(possession)具有市场价值。他首先论证了住房是韦伯式财产阶级模型的基础。韦伯区分了“获得阶级”(acquisition classes)和“财产阶级”(property classes),前者拥有能够在市场环境中换来收入的技能或服务,后者拥有能够换来收入的各种形式的财产。在后一种情况下,一个人的阶级地位由一个人与财产的关系来定义——拥有或不拥有具备利润回报的资源以及是否用这种累积方式来使用这项资源。Saunders指出,住房正是韦伯所界定的这种财产,因为土地和房屋的价值比一般的通货膨胀率增长得快,按揭利率常常滞后于一般利率的增长,政府的补贴和免减税将大众的财富转移至私人财产拥有者,而后者又可以通过住房装修行为来提高其财产的价值。由于这些特点,住房的所有权为可观的财富积累提供了机会。因此,根据韦伯的财产阶级概念,Saunders提出了住房阶级的三分类模型:将他们的财产用于累积的所有者,将“他们的”(其实是别人的)财产用于居住的非所有者,以及将他们的财产同时用于累积和居住的所有者。或者,如他自己所命名的,有这样三个阶级:住宅物业的“供应者”、租客、自住业主。在这三个阶级内部,他还区分了一些不同的亚群或阶层。例如,在自住业主阶级中,他就对按揭业主和全付业主进行了区分。

对Saunders提出的住房阶级理论,Davis[27]认可它将以消费为基础的分裂模型建基于对阶级利益的客观评估之上,但指出它的弱点是将这种客观评估限制在一种利益之上,即住宅物业的净值或增值利益。因此,他致力于发展一个全面的住宅物业利益的概念框架:一方面是积累利益或交换价值,具体包括净值、变现和遗产;另一方面是居住利益或使用价值,具体包括安全、舒适和自主。类似地,Winter[28]也提出,住房产权具有经济、政治和文化三个方面的涵义。这些论述将研究者对于住房利益的理解从最核心的经济利益扩展到非经济利益。

上述“住房阶级”理论为我们理解当前中国城市社会的阶层结构提供了另外一种视角。长期以来,国内学者对改革和转型所带来的社会阶层结构的变动,都采取的是职业中心视角(李骏[29])。在聚焦于不同议题的众多的分层实证研究中——包括上文所回顾的幸福感与公平感研究,阶层也都是用与职业有关的变量来反映。

但引人注意的是,李强[30]率先以住房分层为中心阐述了一系列重要观点:住房地位虽然只是人们的多种社会地位之一,但其意义可能是第一位的;住房地位体现一种比较稳定的社会关系;住房地位的分化成为中国城市社会分层和社会分化的最主要内容之一。李强、王美琴[31]和李斌、王凯[32]后来都不约而同地强调,中国城市住房体制的转变对不平等的影响,不仅仅是维系并强化了原有的住房不平等,更重要的是形成了一种新的基于财产或住房权利的分层秩序。芦恒[33]在介绍韩国学者孙洛龟的《房地产阶级社会》一书时更是谈到,孙立平虽然提出中国社会结构存在定型化的风险,但并未指出定型化的基本载体是什么,而孙洛龟对韩国社会类似状况的剖析恰好明确了答案正是“房地产”。其核心论点是,韩国“房地产阶级社会”的形成,不仅使“房地产资源”逐渐取代“职业”成为社会分层的重要因素,而且对生活方式、消费模式、教育资源和医疗健康资源分配等产生一系列的社会后果,造成人们一旦在“房地产资源”上处于弱势就会在社会的各方面都处于弱势的“社会定型化”格局。因此,芦恒建议将居住视为与收入、教育和声望同等重要的分层视角,来分析当今中国社会结构特性和转型逻辑。在经验层次上,刘祖云、毛小平[34]使用广州的调查数据明确提出了一个“三阶五级式”的城市住房分层结构,并认为它与陆学艺等提出的“十大阶层”结构一样,都是具有显著效度的社会分层模型。

综上述,虽然西方“住房阶级”理论作为一种阶级理论可能还需要细致讨论,但若用它来构建一个新的阶层分析框架还是值得尝试的。这主要基于以下三点原因。(1)正如李强所言,对于中国城市社会来说,住房显然已经成为社会经济地位的一个重要标志。(2)住房与职业阶层之间的关系在中国较为松散。笔者[35]曾发现,职业对住房结果的净影响在常用的几个社会经济地位指标中是最不稳健的。一方面,这可能是因为职业的地位资源含量在不同的经济部门或单位类型中有很大的差异[36];另一方面,更因为我国的住房改革具有大规模的“补贴产权”(subsidized ownership)特征,即以优惠价格向所有单位员工出售公有住房,在这一过程中不同职级的群体都能享受到这种政策利好。Walder and He[37]的研究就发现,干部、专业技术人员、白领、蓝领阶层参与到低价购买公房中的概率基本相当,换言之,公房私有化政策给社会各阶层提供了相对平等的拥有住房的机会。(3)住房作为普通中国人最大宗的财产,在现实中已经具备了财富累积乃至利润回报的功能,因而可能成为韦伯意义上的财产。李实等[38]的研究表明,房产解释了全国家庭间三分之二的财富不平等,并且这种住房财富的不平等从2002到2007年显著上升了。既然住房并不能由职业地位完全决定或替代,它还作为一种可以产生收入或积累的财产独立影响了人们的生活机会,那么就有必要提出一个“住房阶层”分类体系。

笔者认为,按照是否拥有住房产权这个最重要的质的区别,住房阶层首先可以划分为两大阵营:有产阶层和无产阶层。对于有产阶层,可分别按三个标准再作进一步划分。(1)以Saunders提出的房产使用情况为标准,可区分两类有产阶层:将房产用于累积的所有者(即“供应者”)和将房产同时用于累积和居住的所有者(即“自住业主”)。(2)以产权净值现状为标准,可将有产阶层区分为全付业主和按揭业主两类。Saunders只在“自住业主”内部作了这个区分,但不应忽视,当前其实有不少“供应者”也是有房贷按揭的,有些甚至会“以租还贷”,即用房产的租金收入来支付房贷按揭。(3)考虑中国城市从住房公有制向私有制改革的特殊性,可以按照产权获得方式将有产阶层区分为三类。首先是补贴产权获得者,即按照住房改革的各种优惠政策以补贴价格购买了原先居住的公有住房,或者再将“售后公房”以市场价格卖出最终置换为商品房。其次是市场产权获得者,即直接在一手房或二手房市场上以市场价格购买商品房。最后是继承产权获得者,即从解放至今一直少量存在的私房户,他们的私有房产是受到政府承认并一直代际遗传的。上述三个标准可能会有交叉重叠,但彼此适当独立,可以作为并行维度来分别加以分析。

三、数据、变量与方法

由于缺乏对主要大中城市都具有独立代表性的全国性调查数据,已有的住房阶层研究在经验层次上都只针对特定城市进行分析。类似地,本文使用上海住户调查数据来进行实证研究,这主要是因为上海的住房改革早、住房市场化程度高、住房价格攀升快,非常值得探讨住房阶层的意义。该调查由上海社会科学院社会学研究所于2011年初完成,调查范围为上海市中心城区,调查方式为随机入户调查,调查对象为来沪3个月以上的上海常住居民,总样本量为1 501人(李煜[39])。

该调查不仅询问了受访户的住房所有权情况,而且询问了产权所有人具体包括哪些家庭成员,据此可首先甄别出有产阶层。具体来说,那些不仅回答本户拥有住房所权,而且回答自己或配偶拥有该住房产权的人,才被界定为有产阶层。之所以将配偶产权也算做个人产权,是因为一般来说住房产权在核心家庭内部是共享的,对于核心家庭成员的意义是同等的。照此定义,本文的分析样本约包括62%的有产阶层*那些回答本户拥有住房产权、但产权所有人不包括自己或配偶的受访者(约400多人),被排除在本文的分析样本之外。。将有产权编码为1,将其余样本(无产权)编码为0,就得到了关于住房阶层的第一个变量。

由于该调查还询问了住房产权的贷款按揭情况,所以可将有产阶层区分为贷款产权和全付产权两类。具体来说,那些回答仍在偿还房产贷款的有产阶层,属于贷款产权;那些回答房产无贷款或按揭已还清的有产阶层,属于全付产权。将无产权编码为0、贷款产权编码为1、全付产权编码为2,就得到了关于住房阶层的第二个变量。

此外,该调查还详细询问了住房产权的获得方式,所以可将有产阶层区分为市场产权、补贴产权和继承产权三类。具体来说,那些回答购买商品房的有产阶层,属于市场产权;那些回答购买原公有住房或经济适用房的有产阶层,属于补贴产权;那些回答继承自有私房的有产阶层,属于继承产权。将无产权编码为0、市场产权编码为1、补贴产权编码为2,就得到了关于住房阶层的第三个变量。

关于幸福感,该调查采用了已有的各种常用方法来进行测量。一是直接询问“总的来说,您认为自己的生活是否幸福?”选项为1-10分;二是直接询问“总体而言,您对目前的工作、生活等各个方面满意吗?”选项为1-7分。三是使用生活满意度量表,对5个题项的打分进行加总(选项均为1-7分)。数据显示,这三种幸福感测量具有一致性,彼此的相关系数较高。按照心理学家过去几十年研究的基本共识,幸福感包括认知(满意度)和情感(快乐感)两个层面,其中情感因素对幸福感的方差贡献非常小[40],本文最终使用总体满意度这个以往研究使用最多的变量来作为对幸福感的测量。该测量虽然可能存在王广州、王军[41]所说的自评异质性问题,但由于他们的校正方法本身也有局限[42],且本调查采用了他们提出的另一种解决方法——引入“复合测量”,所以还是可以接受的。至于单一题项自我陈述的幸福感测量方法的有效性,其他学者都曾引用不少研究成果来加以说明[43],此处不再赘述。最后,对公平感的测量也与以往研究相似,直接询问“总的来看,您认为目前我们这个社会的收入分配是否公平?”选项为1-5分。

其他变量包括职业、教育程度、月收入、年龄、年龄的平方、性别、是否已婚、是否就业、是否上海户籍等。职业在原始数据中有八个类别,本文将其简化为三类:管理阶层,包括单位负责人或私营企业主、单位中层管理人员;中间阶层,包括专业技术人员、行政办事人员或办公室工作人员、经济业务人员;工人阶层,包括工人、商业或服务业一线员工、个体户或摊贩。对就业者来说,职业以当前工作为准;对不就业者来说,职业以最后一份工作为准。教育程度分为三类:高中及以下、大专、大学及以上。月收入是连续变量,并取对数。年龄也是连续变量,并加入年龄的平方项。性别、是否已婚、是否就业、是否上海户籍均为虚拟变量,1分别表示男性、已婚、就业、上海户籍,0分别表示女性、未婚、不就业、非上海户籍。

本文分三个步骤来研究住房阶层的幸福感与公平感差异。首先是双变量相关分析,即用列联表和卡方检验的方法来看住房阶层与幸福感、公平感是否存在相关性。这种方法是将幸福感、公平感作为无序分类变量来处理。其次是多变量回归分析,即用定序logistic回归模型,在控制了其他变量之后分别来看住房阶层之间在幸福感、公平感上是否仍然存在显著差异。这种方法是将幸福感、公平感作为定序变量来处理,充分保留了测量上的排序信息。最后是联立分析,即用bivariate probit模型来同时估计住房阶层对幸福感和公平感的影响。该模型假定两个(二分)因变量的潜在联合分布呈正态分布,并在此基础上用一组共同的协变量来对两个(二分)因变量同时进行建模[44],其优势就在于考虑了个人的态度和行为具有内在的一致性——在本研究中意味着人们的幸福感与公平感都可能是由个人潜在的共同特质所决定。这种方法是将幸福感与公平感简化为二分变量来处理*对于幸福感二分变量,“幸福”(编码为1)包括“比较满意”、“很满意”、“非常满意”三个类别,“不幸福”(编码为0)包括“非常不满意”、“很不满意”、“比较不满意”、“一般”四个类别。对于公平感二分变量,“公平”(编码为1)包括“比较公平”和“很公平”两个类别,“不公平”包括“很不公平”、“不公平”、“说不清”三个类别。,虽然损失了数据信息,但可作为对常规回归方法的一个稳健性检验。

由于本文在职业阶层之外提出了住房阶层的概念,所以还有必要对两者进行一个比较,哪种阶层分类对幸福感与公平感差异的影响更大?方法是,先分别估计职业阶层和住房阶层变量对幸福感与公平感的解释力——由回归模型的决定系数(R2)来反映,再对它们进行比较。这种方法是将幸福感、公平感作为连续型因变量做OLS回归,因为这样才能得到有意义和可比较的R2。

四、结果与分析

本研究的有效分析样本为1 039人,幸福感、公平感、住房阶层以及其他变量的描述统计如表1所示。人们的幸福感评价总体较高,表示比较满意、很满意、非常满意自己生活的比例高达56.98%,表示不满意的仅占12.42%;但公平感评价总体较低,表示社会整体收入分配不公平的比例为47.64%,表示公平的比例为22.14%。因此,人们的主观评价存在“高幸福感、低公平感”的悖论,反映了当前社会心态的复杂和矛盾特点,也反映了私域与公域感受之间的联系与差异。至于住房阶层的结构分布,37.44%为无产阶层,62.56%为有产阶层。若按照产权净值现状来进一步划分,6.64%为贷款产权阶层,55.92%为全付产权阶层;若按照产权获得方式来进一步划分,24.74%为市场产权阶层,27.24%为补贴产权阶层,10.59%为继承产权阶层。

第一步双变量相关分析的结果见表2。卡方检验表明,两大住房阶层之间的幸福感与公平感均存在显著差异。有产阶层与无产阶层相比,对自己生活“比较满意”的比例高出13.18个百分点,“很满意”的比例高出1.03个百分点,“非常满意”的比例高出4.14个百分点,三者相加共高出18.35个百分点。类似地,有产阶层与无产阶层相比,认为社会整体收入分配“比较公平”的比例高出7.8个百分点,“很公平”的比例高出1.28个百分点,两者相加共高出9.08个百分点。

表1 样本的描述统计(N=1039)

注:除了年龄和月收入报告的是均值和标准差(括号内的数字),其他变量报告的都是百分比

第二步定序logistic回归模型的结果见表3。在控制了其他变量之后,有产阶层与无产阶层之间在幸福感与公平感上的显著差异仍然存在。模型1a的估计结果显示,对于1-7分的幸福感等级尺度来说,当其他变量保持不变时,有产阶层处于较高一个等级而非较低一个等级的几率(odds),是无产阶层的2.33倍(e0.848=2.33)。模型1b的估计结果显示,对于1-5分的公平感等级尺度来说,当其他变量保持不变时,有产阶层处于较高一个等级而非较低一个等级的几率,是无产阶层的1.74倍(e0.553=1.74)。

表2 无产阶层与有产阶层的幸福感与公平感差异:双变量分析(N=1039)

注:***p<0.001,**p<0.01(双尾检验)

模型2a进一步比较无产权、贷款产权、全付产权三个住房阶层的幸福感,发现在排除了其他变量的影响之后,贷款产权和全付产权阶层的幸福感均显著高于无产阶层(几率倍数分别为1.71和2.46)。然而,当模型2b比较这三个住房阶层的公平感时却发现,与无产阶层相比,贷款产权阶层并不具有显著更高的公平感(系数0.300统计上不显著),只有全付产权阶层才具有显著更高的公平感(系数0.595统计上显著)。笔者认为,住房产权获得过程中的获益差别可对这一发现做出解释。近十多年来,中国大中城市的房价上涨速度过快,依靠贷款买房的人因为高额房价要向银行支付高额利息,与早早买房并享有全付产权的人相比,他们只是由于入市较晚就不得不付出更多,自然会滋生出不公平感。同时,政府的房地产调控政策虽然轮番出台,但却屡次导致房价的新一轮上涨,这可能更加使贷款买房者对政府和社会的公平性失之信心。总之,贷款产权阶层虽然拥有住房,但由于是付出了较大代价才获得的非完全产权,他们的公平感与无产阶层相比并没有显著差异,尽管他们的幸福感比无产阶层要高。

表3 住房阶层的幸福感与公平感差异:定序logistic回归模型(N=1039)

注:控制变量包括教育程度、月收入(取对数)、年龄、年龄的平方、性别、是否已婚、是否就业、是否上海户籍。表中报告的是非标准化回归系数,括号中的数字是标准误。***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05(双尾检验)

模型3a与3b比较了无产权、市场产权、补贴产权三个住房阶层的幸福感与公平感,同样出现了类似于模型2a与2b之间的那种反差。市场产权和补贴产权阶层的幸福感均显著高于无产阶层(几率倍数分别为1.70和2.95)。但是,市场产权阶层的公平感并不显著高于无产阶层(系数0.128统计上不显著),补贴产权阶层的公平感才显著高于无产阶层(系数1.026统计上显著)。这可能还是产权获得过程中的实际获益程度在起作用,因为前者是以较高的市场价格购买房产,而后者是以很低的补贴价格购买房产,两种价格往往相差很远。此外,这两个模型还显示,与无产阶层相比,继承产权阶层的幸福感更高(系数1.126统计上显著)、公平感接近(系数0.428统计上不显著)。由于他们的产权获得方式较为特殊,获益很难判断,本文不做详细讨论。

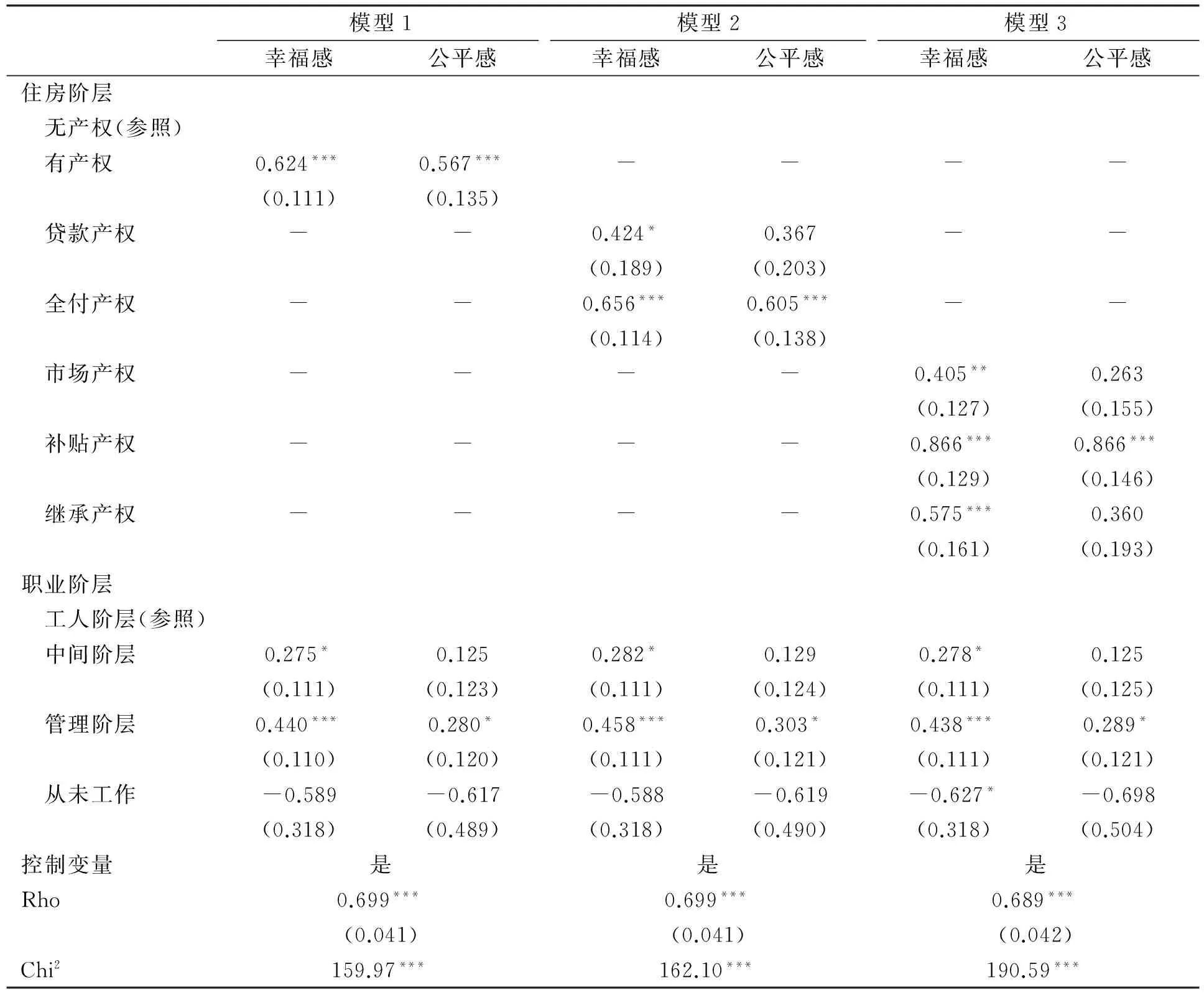

第三步bivariate probit模型的结果见表4,它是将幸福感和公平感均作为二分变量来同时进行建模,因而会同时估计一个幸福感模型和一个公平感模型。模型1、模型2和模型3分别使用不同的住房阶层变量。三个模型的Rho系数均在统计意义上显著,表明幸福感模型和公平感模型的残差确实相关,需要使用bivariate probit模型。模型1的估计结果显示,相对于无产阶层,有产阶层满意自己生活的几率达到了1.87倍(e0.624=1.87),认为社会整体收入分配公平的几率达到了1.76倍(e0.567=1.76),即他们的幸福感与公平感都显著更高。但是模型2发现,在有产阶层内部,虽然贷款产权和全付产权阶层的幸福感都显著更高(系数0.424和0.656均统计显著),但只有后者的公平感才显著更高(系数0.367统计上不显著,系数0.605统计上显著)。类似地,模型3发现,虽然市场产权和补贴产权阶层的幸福感都显著更高(系数0.405和0.866均统计显著),但只有后者的公平感才显著更高(系数0.263统计上不显著,系数0.866统计上显著)。总之,bivariate probit模型与定序logistic回归模型的结果相当一致。

表4 住房阶层的幸福感与公平感差异:Bivariate Probit模型(N=1039)

注:控制变量包括教育程度、月收入(取对数)、年龄、年龄的平方、性别、是否已婚、是否就业、是否上海户籍。表中报告的是非标准化回归系数,括号中的数字是标准误。***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05(双尾检验)

当比较表3和表4中职业阶层之间的幸福感和公平感差异模式时,却并非那么一致。在表3的三个幸福感预测模型中,只有管理阶层与工人阶层的差异是稳定的,中间阶层与工人阶层的差异有时并不显著;但在表4的三个幸福感预测模型中,管理阶层、中间阶层与工人阶层大体上存在稳定的等级次序。在表3的三个公平感预测模型中,三个职业阶层存在稳定的等级次序,但在表4的三个公平感预测模型中,只有管理阶层才显著更高,中间阶层与工人阶层的差异并不太显著和稳定。

那么,住房阶层与职业阶层相比,哪种分类体系对幸福感与公平感差异的影响更大?根据OLS回归模型,表5分别报告了粗解释力(R2)和净解释力(ΔR2),前者是只有某一个变量进入模型所得到的决定系数,后者是用全部变量都进入模型所得到的决定系数减去除该变量外的其他变量都进入模型所得到的决定系数。表中的DF即该变量进入模型时所要用到的参数个数。由于住房阶层有三个操作化变量,所以可分别做三次与职业阶层的比较。表中上半部分关于幸福感的结果表明,尽管住房阶层的粗解释力比职业阶层小,但它的净解释力却比职业阶层大。以使用住房阶层分类1变量的比较为例,它的DF为1,粗解释力为3%,净解释力为2.5%(见表中第一行);相应地,职业阶层变量的DF为3,粗解释力为6.3%,净解释力为1.7%(见表中第四行)。表中下半部分关于公平感的结果表明,住房阶层的粗解释力仍然比职业阶层小,但其分类3的净解释力却比职业阶层大。虽然住房阶层分类1和分类2的净解释力比职业阶层的净解释力要小,但这是可以理解的,因为它们的DF本身就更小。所以,从净解释力的意义来说,不管是对于幸福感还是公平感,住房阶层都要比职业阶层的影响更大。

表5 住房阶层与职业阶层对幸福感与公平感差异的解释力比较

注:住房阶层分类1包括无产权、有产权两类;住房阶层分类2包括无产权、贷款产权、全付产权三类;住房阶层分类3包括无产权、市场产权、补贴产权、继承产权四类。职业阶层包括工人阶层、中间阶层、管理阶层、从未工作四类。回归模型的控制变量还包括教育程度、月收入(取对数)、年龄、年龄的平方、性别、是否已婚、是否就业、是否上海户籍

五、总结与讨论

本文借鉴西方“住房阶级”理论,提出了关于我国城市住房阶层的三种理念型划分,并对住房阶层的幸福感与公平感差异进行了实证研究。第一种划分,以产权有无为标准,包括无产权、有产权两个阶层;第二种划分,以产权有无和产权净值现状为标准,包括无产权、贷款产权、全付产权三个阶层;第三种划分,以产权有无和产权获得方式为标准,包括无产权、市场产权、补贴产权、继承产权四个阶层。

基于上海的随机入户调查数据,实证研究部分的双变量分析、定序logistic回归模型、bivariate probit模型结果都表明,有产阶层的幸福感与公平感都要显著高于无产阶层。然而,当进一步在有产阶层内部区分产权净值现状和产权获得方式后,得到更多的发现。在幸福感水平上,不管是哪种有产阶层,都要显著高于无产阶层。然而,公平感差异却并非如此,虽然全付产权/补贴产权阶层显著高于无产阶层,但贷款产权/市场产权阶层与无产阶层之间并没有显著的不同。笔者认为,在住房私有化改革与住房价格高涨的背景下,贷款产权和市场产权阶层虽然也拥有住房,但却付出了较大的代价,只是名义获益者;相比之下,全付产权和补贴产权阶层才是改革和发展过程中的真正获益者。因此,正是这种获益程度上的区别,导致了有产阶层的内部异质性。只有那些真正获益者才同时有更高的幸福感与公平感,而那些名义获益者虽有更高的幸福感却没有更高的公平感。

幸福感与公平感的这种对比研究发现还表明,两者作为人们的主观感受,既存在紧密联系,又具有内在差异。虽然幸福感直接与物质获得或占有(在本研究中表现为住房产权)相连,如果人们在这一过程中受到社会制度环境的影响而在获益程度上有所差别,则又会影响到他们的公平感评价。所以,幸福感作为人们对个人(层面)或私域的感受,与公平感作为人们对社会(层面)或公域的感受,其决定机制还是有所不同的。已有研究为了讨论中国发展成就及其问题可能会给社会稳定带来什么影响,从人们的主观感受或评价入手,要么只关注幸福感,要么只关注公平感,似乎两者的逻辑是相同的。但本文的联立研究表明,幸福感并不必然会带来公平感,物质生活水平的改善固然能够增强幸福感,但只有当这种改善充分来自于社会制度环境的支持时,它才能够同时增进公平感。正像王广新、王雪[45]在央视“幸福感”调查后对网民回贴的内容分析研究所发现,关于为什么不幸福的高频词涉及公平正义、贫富差距、社会特权、百姓基本生活问题等几大类,全都跟社会因素有关,所以,公平问题仍是决策者需要关注和解决的,并不能以经济增长所带来的国民幸福水平的提升作为替代。

本文还比较了住房阶层与职业阶层两种分层体系对上海城镇居民(含外来常住人口)幸福感与公平感差异的影响,发现前者的净影响力更大,也就是说,住房分层能够更好地解释人们在这两种主观感受上的差异。长期以来,国内学者对改革和转型所带来的社会阶层结构的变动,都采取的是职业中心视角。近年来虽然有学者阐述了住房分层的重要性,但更多是将住房作为阶层分化的一个结果或标志来看待,而甚少将住房作为阶层分化的一种动力机制来理解,因而没有给予足够的理论重视。本文的上述发现则意味着,围绕房产(以及它所指向的更为广泛的财产概念)正在并将继续展开的社会分层,可能在职业分层之外构成了另一个重要的分层体系。这在经验层次上呼应了李强、李斌、芦恒等学者对正在形成的住房财产分层体系的担忧,并且很大程度上是由中国城市社会转型的特殊性——尤其是住房私有化改革和房地产业的畸形发展所决定的。当然,上海由于住房改革早、住房市场化程度高、住房价格攀升快等原因使得上述住房阶层的理论和实际意义更为凸显,它或许能够代表“北上广”一线城市,却可能无法反映其他大中城市的情况,所以本文的分析结论应当有一定的适用范围。但不可否认的是,深入分析城市住房阶层乃至财富阶层的体系、特点与变化,应该是将来的一项重要研究任务。

[1]丘海雄、李敢:《国外多元视野“幸福”观研析》,载《社会学研究》2012年第2期。

[2]边燕杰、肖阳:《中英居民主观幸福感比较研究》,载《社会学研究》2014年第2期。

[3]Lam, Kit-ChunJoanna, and Pak-Wai Liu. 2013. “Socio-Economic Inequalities in Happiness in China and U.S.”, Social Indicators Research:1-25.

[4]Yang, Yang. 2008. “Social Inequalities in Happiness in the United States, 1972 to 2004: An Age-Period-Cohort Analysis”, American Sociological Review, 73(2):204-226.

[5]Davis, James A. 1984. “New Money, and Old Man/Lady and ‘Two's Company’: Subjective Welfare in the NORC General Social Surveys, 1972-1982”, Social Indicators Research, 15(4):319-350.

[6]Easterlin, Richard A. 1974. “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence.” inNationsandHouseholdsinEconomicGrowth, edited by P.A. David and M. W. Reder, New York: Academic Press.

[7]Easterlin, Richard A. “Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?” Journal of Economic Behavior & Organization, 1995,27(1):35-47.

[8]Easterlin, Richard A. “Income and Happiness: Towards a Unified Theory”, The Economic Journal, 2001,111(473):465-484.

[9]Dolan, Paul, Tessa Peasgood, and Mathew White. 2008. “Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-being”, Journal of Economic Psychology, 29(1):94-122.

[10]Tao, Hung-Lin, and Shih-Yung Chiu. 2009. “The Effects of Relative Income and Absolute Income on Happiness”, Review of Development Economics, 13(1):164-174.

[11]Ferrer-i-Carbonell, Ada. 2005. “Income and Well-being: An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect”, Journal of Public Economics, 89(5-6):997-1019.

[12]Gerdtham, Ulf- G., and Magnus Johannesson. 2001. “The Relationship between Happiness, Health, and Socio-economic Factors: Results based on Swedish Microdata”, The Journal of Socio-Economics, 30(6):553-557.

[13]Blanchflower, David G., and Andrew J. Oswald. 2004. “Well-being over Time in Britain and the USA”, Journal of Public Economics, 88(7-8):1359-1386.

[14]Clark, Andrew E., and Andrew J. Oswald. 1996. “Satisfaction and Comparison Income”, Journal of Public Economics, 61(3):359-381.

[15]李骏、吴晓刚:《收入不平等与公平分配:对转型时期中国城镇居民公平观的一项实证分析》,载《中国社会科学》2012年第3期。

[16]邢占军:《我国居民收入与幸福感关系的研究》,载《社会学研究》2011年第1期。

[17]罗楚亮:《绝对收入、相对收入与主观幸福感》,载《财经研究》2009年第11期。

[18]Zhao, Wei. 2012. “Economic Inequality, Status Perceptions, and Subjective Well-being in China's Transitional Economy”, Research in Social Stratification and Mobility, 30(4):433-450.

[19]黄嘉文:《教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感》,载《社会》2013年第5期。

[20]张海东:《城市居民对社会不平等现象的态度研究》,载《社会学研究》2004年第6期。

[21]孙明:《市场转型与民众的分配公平观》,载《社会学研究》2009年第3期。

[22]怀默霆:《中国民众如何看待当前的社会不平等》,载《社会学研究》2009年第1期。

[23]孟天广:《转型期中国公众的分配公平感:结果公平与机会公平》,载《社会》2012年第6期。

[24]马磊、刘欣:《中国城市居民的分配公平感研究》,载《社会学研究》2010年第5期。

[25]Rex, John, and Robert Moore. 1967.Race,Community,andConflict, New York: Oxford University Press.

[26]Saunders, Peter. 1978. “Domestic Property and Social Class”, International Journal of Urban and Regional Research, 2:233-251.

[27]Davis, John Emmeus. 1991.ContestedGround:CollectiveActionandtheUrbanNeighborhood, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

[28]Winter, Ian. 1990. “Home Ownership and Political Activism: An Interpretative Approach”, Housing Studies, 5(4):273-285.

[29]李骏:《城市社会分层的理论与实证研究》,载杨雄、李煜主编:《社会学理论前沿》,上海:上海社会科学院出版社2016年版。

[30]李强:《转型时期城市“住房地位群体”》,载《江苏社会科学》2009年第4期。

[31]李强、王美琴:《住房体制改革与基于财产社会分层秩序之建立》,载《学术界》2009年第4期。

[32]李斌、王凯:《中国社会分层研究的新视角——城市住房权利的转移》,载《探索与争鸣》2010年第4期。

[33]芦恒:《房地产与阶层定型化社会:读<房地产阶级社会>》,载《社会》2014年第4期。

[34]刘祖云、毛小平:《中国城市住房分层:基于2010年广州市千户问卷调查》,载《中国社会科学》2012年第2期。

[35]李骏:《住房不平等与社会心态》,载李煜主编《上海市民社会态度报告》,上海:上海社会科学院出版社2014年版。

[36]边燕杰、李路路、李煜、郝大海:《结构壁垒、体制转型与地位资源含量》,载《中国社会科学》2006年第5期。

[37]Walder, Andrew G., and Xiaobin He. 2014. “Public Housing into Private Assets: Wealth Creation in Urban China”, Social Science Research, 46:85-99.

[38]李实、佐藤宏、史泰丽等:《中国收入差距变动分析——中国居民收入分配研究Ⅳ》,北京:人民出版社2013年版。

[39]李煜主编:《上海市民社会态度报告》,上海:上海社会科学院出版社2014年版。

[40]王培刚:《主观幸福感结构:情感要素和认知要素二元分类图式的诊断》,载《社会》2010年第4期。

[41]王广州、王军:《中国家庭幸福感测量》,载《社会》2013年第6期。

[42]蔡禾:《劳动自评、自主性与劳动者的幸福感》,载《社会学评论》2014年第4期。

[43]刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感》,载《中国社会科学》2012年第12期。

[44]Greene, William H. 2003.EconometricAnalysis.UpperSaddleRiver, NJ: Pearson Education.

[45]王广新、王雪:《基于质性材料的中国网民“主观非幸福感”语义网络研究》,载《青年研究》2013年第6期。

责任编辑 吴兰丽

The Difference of Happiness and Justice Perception

in Urban Housing Stratum

LI Jun

(InstituteofSociology,ShanghaiAcademyofSocialSciences,Shanghai200020,China)

An increasing literature has explored how happiness, as well as justice perception, is stratified by socioeconomic status. However, no study has offered a comparative research on these two evaluations, or paid special attention to housing stratum rather than occupational stratum. This paper overcomes the limitation by analyzing the latest household survey data from Shanghai. It finds that homeowners, compared to non-owners, are both happier and more likely to perceive the income distribution as equitable, but more importantly, there is intrinsic heterogeneity in the owner stratum. By disaggregating owners to be several subgroups according to housing equity or tenure access, only “true winners” are more optimistic on both two evaluations, and “nominal winners” do not perceive higher level of justice, although they indeed feel happier. In addition, the scheme of housing stratum is more powerful than that of occupational stratum to explain the inequality in happiness and justice perception, echoing with some scholars’ concern about the emerging housing/property stratification system in urban China.

housing stratum; happiness; justice

李骏,社会学博士,上海社会科学院社会学研究所副研究员,研究方向为社会分层与流动。

国家社会科学基金项目“特大城市的基层社区分化与分类治理研究”(15CSH075)

2016-09-10

C912.81

A

1671-7023(2017)01-0046-12

①本研究是上海社会科学院哲学社会科学创新工程“都市社会学”团队成果。