书法家刘绍典的莽苍之书

计文君

“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”

汉字的诞生故事,如此浩大——那个据说生了两双眼睛的仓颉,“穷天之变,仰望奎星圆曲之势,俯察鱼文鸟羽,山川指掌,而创文字”。

仓颉给了中国人一件神器,可以描摹万物,窥破天机!没人知道,文字在什么时候从实用器转化成为了艺术品——也许就在故事的最初,仓颉的两双眼睛,端详着这件神器,一双看到了道,一双看到了美……汉字,于是在其他人类语言共有的诸多存在方式之外——在作为神谕、历史、文学、政令之外,获得了另外一种存在方式,纯粹到完全无任何功用、而仅仅作为文字本身存在,这就是书法。

书法,是汉字最为神奇也最为美妙的一种存在方式,它葆有着文字诞生之初的魔力——透露天机,宣达至美。有人说,书法是中国除儒释道之外的“第四大宗教”,我以为这种说法并不夸张。那些为书法而生的人,那些真正的书法家,某种意义上,也就成为了修道者。

作为书法家的刘绍典,走在自己的修道之路上。

刘绍典说:“……无数个不眠之夜,常与碑帖青灯相伴,多少次寻师访友,从无论寒来暑往,也曾倾囊购书,朝去暮还,一日一餐。酸与甜,苦与乐,喜与忧几乎全为了书法!有时我觉得我这个人真是为书法而生的。”

书法成为绍典在这个世界上的存在方式,那是在我认识他之前很久的事情。

从自幼熟识绍典的朋友那里听说,绍典的书法启蒙很早,有家传根基和童子功的底子,绍典从来不肯向别人强调这些,我也没有深究过。14年前,初识绍典,他已然是声誉日隆的青年书法家、许昌市书法家协会主席。未见其人,先看了他的个人书展,直觉满目琳琅,雄浑者有,隽秀者亦有;古拙者有,纤巧者亦有;法度森严者有,恣肆纵横者亦有……书法为大道,我是门墙未窥的“门外汉”,一知半解,自然不敢信口雌黄、妄加评论,只敢偷偷腹议,觉得这个别号莽苍的刘绍典,果然“所谋者大”——风格化对于任何一种艺术来说,都是相对轻巧的成功之路,而这种全面出击、正面强攻的姿态,显然是一个有着大抱负、大企图的艺术选择。

这是让我葆有敬意并且深以为然的一种艺术选择,虽然这种选择是一种不讨巧甚至也不讨好的选择。当时初涉文学之路的我,也怀揣着一腔正面强攻的“傻念头”。所以,未见绍典,心里先有了同道中人的肯定。书展之后很快和绍典见面了。我到底也未免俗,对着绍典的字想他的人,不知该是怎样的浊世佳公子,雅人深致,飘然出尘……绍典笑谓自己“状若屠夫”,反倒让我对自己的大惊小怪有了几分惭愧。想起裕瑞在《枣窗闲笔》中写曹雪芹,“其人身胖头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触境生春,闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦,是以其书绝妙尽致。”此话也可用来说绍典。

“身胖头广而色黑”的绍典,也是奇谈娓娓,于是一见如故,谈笑尽欢。后来我送了一篇自己的小说给他,没想到,很快,接到了他打的电话,谈他对小说的看法。他读书颇广,积淀丰厚。我与他虽然术业不同,道却一理,个中艰难与欢欣,不足为外人道。走在不同路上的修行人,彼此的存在,就是一种鼓励。

十几年走下来,绍典在书法的修行之路上精进,我虽然离开许昌到了北京,却不曾中断和绍典的联系,始终彼此关注着。每隔一段时间看绍典的作品,听他谈对书法之道的修悟,破一重境界换一番气象,然而改变之中却又有不变,那就是他对初心和道路的坚守,每次都让我心下几多赞叹,几多感慨。这些年,虽然他也得到了不少肯定和承认——大展、得奖、行业影响和社会影响都越来越大,但他却也没有“爆红”一时,我想这和他选择的“正面强攻”的艺术道路有关。这就如同武侠小说中描述的名门正宗的武功,只有内力修为到了相当高的境界,功夫才见厉害,比不得旁门左道,剑走偏锋,反倒容易在江湖上名噪一时。

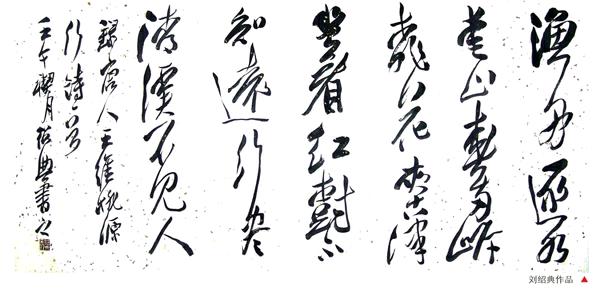

绍典自道:“我對传统书法之热爱可以说是比较广泛的,故临帖也较杂,除绝少涉足唐楷以外,尤于汉礼器、张迁、石门颂及魏碑墓志、王羲之、王献之、米芾、王铎等产生极大的兴趣,且致力颇多,并于宋元明清先贤的墨迹中广泛汲取营养,有些是钟情多日,有些则是蜻蜓点水。而对于近现代名家的代表作品,则寻其根源,用他们成功的一面去充分利用,渗透于自己的书法创作之中……”

他淡淡说来,内里却透着熔铸古今的大抱负。诺贝尔文学奖获得者略萨说:“谈及怎样成为作家这个让人振奋又苦恼的话题:我觉得文学抱负是必要的起点。”对于书法家来说,同样如此,一个书法家的艺术抱负不是他艺术生涯的终点,恰恰相反,那是他的起点——不同的目标意味着不同的道路选择。绍典在起点上,已经为自己赢得了高度。

高度,同样意味着难度,这是一道窄门。愿意进这道门的书法家不多,愿意理解这种选择的评论家也许更少了。当绍典选择了这样一条道路时,那种标签化的“风格”概念——或者说以辨识度为目的外在形式追求——已经不在他的视野之内了,他在更为本质更为内在的层面上参悟、修行着书法之道,不急于求成,不急功近利,修到哪一步,自然有哪一步的风格。风格,本该是书法家艺术才能和艺术境界的综合体现。比起艺术资源更为复杂的艺术家,反而是那些艺术资源单一的艺术家有着更为显赫和突出的“风格”,让人一目了然——其实这是对风格的扭曲与窄化。因此,我认为绍典的书法艺术值得方家给予更为深入的理解和阐释。

我在中国艺术研究院读博士学位时,同期听艺术学课程的还有一个书法家班,汇聚了来自全国各省的中青年书法家,于是有了不少交往。看他们的作品,听他们谈论书法观念:才情恣肆以天资为上者有,苦练不辍酷爱炫技者有,泥古不化讲究无一笔无来历者有,门户之见尊之视若神明贬之视若粪土者有,至于在中国书法上实践西方现代、后现代艺术观念欲做“天书”者亦有……京华之地,华盖摇曳,急管繁弦,有大家高士、才子俊杰,也有跳梁小丑,汲汲戚戚的多半是“成功”两字,陡然想起中原腹地阳翟古城里寂然作书的绍典,似乎他对这两个字有一种免疫似的淡然,这份淡然让他卓尔不群。

绍典不是不善交往之人,朋友不可谓不多,热闹起来一般人是比不了的,颇有几分纵情任性的豪侠之气,然而他却又甘心多年寂守古城书斋,冷静地独自面对书法。偶然看到他撰文提到不肯酒后作书:“爱与知交把盏,兴之所至,狂饮而醉归,然从不愿酒后作书,恶其近乎江湖杂耍,至于颠张醉素,毕竟是古人的事,我辈何能与之同日而论?”

多年之后,我才真正体会到他内心深处对书法的那份宗教般的虔敬,对自我认识的严肃与理性。杨雄云:“书,心画也。”刘熙载在《艺概》中则说道:“书,如也。”“如”什么呢? “如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已。”这些话原本是先贤的箴言,是至理,却又早被人说成了烂熟套话,又有几个人如绍典这般,当真身心投入地来参悟修行的?