新发展社区青年的生态资产和社工干预

——以北京市海淀区为例

■ 周晓春 米 佳 尹鹤灵 冷严军

(中国青年政治学院 社会工作学院,北京 100089;北京市海淀区清河街道办事处, 北京 100085;共青团北京市海淀区委员会,北京 100089;共青团北京市海淀区委员会 权益部,北京 100089)

新发展社区青年的生态资产和社工干预

——以北京市海淀区为例

■ 周晓春 米 佳 尹鹤灵 冷严军

(中国青年政治学院 社会工作学院,北京 100089;北京市海淀区清河街道办事处, 北京 100085;共青团北京市海淀区委员会,北京 100089;共青团北京市海淀区委员会 权益部,北京 100089)

随着城市化的持续进行,大量青年的生活受到巨大社会变迁的影响,他们被认为是暴富的“拆二代”,我们可以称他们为新发展社区青年。他们的发展需要金融资产,也需要存在于青年生态系统的发展性资产,包括个人资产和生态资产。对北京市海淀区354位青年的问卷调查和22位青年的访谈发现,新发展社区青年生态资产较为普遍地受损,包括朋辈生态系统、社区生态系统和家庭生态系统中的生态资产都受到显著的影响;青年对社区氛围评价不佳,和旧邻居联系减少,和新邻居关系建立有困难,和老朋友来往时间显著减少,部分青年难以通过自己的朋辈网络获取经济、信息、情感等支持。建议在政策层面,对受城市化影响的群体从重视经济补偿转变为重视经济发展和社会适应,并结合其适应的阶段性特点,提前开展针对性服务;在社区层面,结合社区青年汇等社会组织提供服务,帮助青年发展自己的社会网络;在个人层面,对部分青年提供个案管理等支持服务。

新发展社区青年 生态资产 “拆二代” 社工干预

一、研究背景

中国的城市化让无数的村庄变成为城市社区,居住在村庄中的人的身份也从农民转变为城市居民,其中相当大的比例是青年,他们生活的社区从农村变为城市社区,可以称为新发展社区,他们则成为新发展社区青年。这一群体人数众多,规模巨大,而且随着中国城市化进程的继续推进,受影响的青年将不断涌现,因而很有必要对这一青年群体开展研究。这一群体在研究者那里有不同的术语,例如“失地农民”、“农转居青年”、“城市郊区青年”以及“拆二代”等称呼。“拆二代”是近年来较多出现在大众媒体上的一个具有贬义的新词汇,媒体中关于所谓“拆二代”的负面报道铺天盖地,这些青年似乎都成为集无所事事、铺张消费、坐吃山空、赌博飙车等负面形象于一身的不良群体*以新浪网报道《男子领400万元原拆迁款后开车抢劫 称感到空虚》为例,这本是2014年2月发生的个例,在2015年两会期间,因为全国人大代表的发言,又被媒体重新报道,标题更有明显的负面倾向。参见http://ln.sina.com.cn/news/shenghuo/2015-03-03/detail-ichmifpx9193834.shtml。本研究认为,“拆二代”这一称谓本身具有歧视性标签的含义,因而建议把这些生活在由农村社区、城市老旧社区等经过各种改造成为新的城市化社区的青年称为新发展社区青年。

对新发展社区青年的研究主要集中在经济适应和社会适应两个方面。有关他们经济适应的研究认为,他们存在不成熟的消费[1]、经济富有和文化贫困的矛盾[2],而且拆迁受益农民的富裕也很难持续[3]。学者们还关注失地(青年)农民的就业问题,认为个人观念转变滞后影响了失业青年的就业[4],发现失地后青年失业较多,在求职渠道、知识技能、文化观念等方面存在不足,需要政府和社会提供较有针对性的支持[5]。除了经济适应以外,学者们也关注新发展社区青年的社会适应。朱卢婷等通过对223名失地农民的问卷调查,分析失地农民的经济、社会、心理适应情况,发现失地农民经济方面适应较好,社会心理方面适应不佳。研究还发现社会支持对适应水平有显著的影响[6]。李飞和钟涨宝从人力资本和社会资本的视角,在青年的经济适应和社会适应之间建立连接,通过对扬州市283名失地农民进行较为深入的分析,发现社会关系对失地农民求职有较为重要的作用,但是普遍存在的人力资本和社会资本不足的问题,影响了其有效就业,外在约束、内在因素一起影响了农民失地以后的就业[7]。

现有研究主要讨论了新发展社区青年的经济适应问题,主要强调其经济财富增加与社会适应之间的不匹配,短期的财富增加和长期的就业问题以及财富增长之间的不匹配。在社会性适应方面,现有文献对新发展社区青年的自我认同、社会交往、心理适应等方面进行了讨论,认为这些方面都存在适应不良的情况,但是对其成长的生态系统受到城市化影响的情况缺乏研究。青年生态系统的情况对青年的发展具有多重的重要影响,本文尝试使用生态系统的理论框架来分析新发展社区青年的生态资产状况。

根据生态系统理论,个体和不同层级的生态系统相互作用从而得以成长[8]。青年正向发展理论延续生态系统理论的视角,认为看待青年不能用传统的缺陷视角,而应该采取一种更为积极的视角,把青年看作值得投入和培育的资源。青少年要想获得良好的发展,必须具备一些有利于其发展的资产[9],这些发展性资产又可以简单划分为个人资产和生态资产。Theokas等人采用二次分析的方法,对生态资产进行了概念上的阐述,认为和个人资产(包括社会良知、个人价值观、人际价值观、避免风险、学校投入、活动参与)不同,生态资产是超出个人层面的发展性资产,包括和家庭联系、社区联系、学校联系、情景的安全、成年向导、家长投入等,这些资产都对青少年的健康成长有预测效果[10]。一系列实证研究表明,生态资产对青少年的发展有重要影响。这些影响包括对学习发展指标和学业成就的影响[11],对青少年的抑郁和危险性行为具有调节作用[12],其中,家庭、学校和邻里都扮演了重要的角色[13]。

青年的生态系统因素对青年发展有着重要影响,具体可以体现为青年在家庭、学校和朋辈以及社区等不同生态系统中可以获取的资源。结合生态系统理论视角,探讨新发展社区青年的生态资产状况很有必要。本研究目的在于研究这一青年群体生态资产受影响的状况,为进一步对受到城市化影响的青年开展有针对性的服务提供依据。

二、研究方法

本研究主要使用定量研究和定性研究相结合的混合研究方法(Mixed Method Research)。首先在社区内开展无结构访谈,初步了解研究对象的生活状况,进而根据无结构访谈资料设计问卷,运用调查法获取青年社会网络的定量资料,同时开展半结构性访谈,形成资料上的互相印证,并增加对调查发现的理解。

本研究把北京市海淀区西北旺镇选作研究场域,该镇是北京市近郊城市化进程的缩影,早年以“蚁族”出名的唐家岭村也在其管辖之内。研究对象分布在西北旺镇的七个社区,这些社区在不同的时段里经历了不同类型的拆迁或重建。由于现实条件的限制,无法直接采用概率抽样,本研究采取先整群后配额的方法选取样本。首先,获取西北旺镇所有已经涉及拆迁的村委会和居委会,七个村(居)委会进入样本;其次,按照每个社区30-50人的比例分配样本额度。在社区内根据当地社区和村委会动员青年的情况,对每位能到场并符合条件的青年开展问卷调查。

测量内容包括个人背景资料,如调查对象的性别、年龄、文化程度、职业、家庭结构等;青年的生态资产状况,主要考察青年社区生态子系统、朋辈生态子系统、家庭生态子系统的生态资产。其中,社区生态子系统的测量包括:(1)对新旧邻里关系走动的问题的测量;(2)社区氛围的测量,运用编辑自关系健康量表社区版( RHI-C)的关系健康社区量表[14],在本研究中有较高的信度(Cronbach s α=0.849)。朋辈生态子系统的测量包括交往时间、可以提供帮助的人数等问题;家庭生态子系统的测量包括亲子关系等问题。

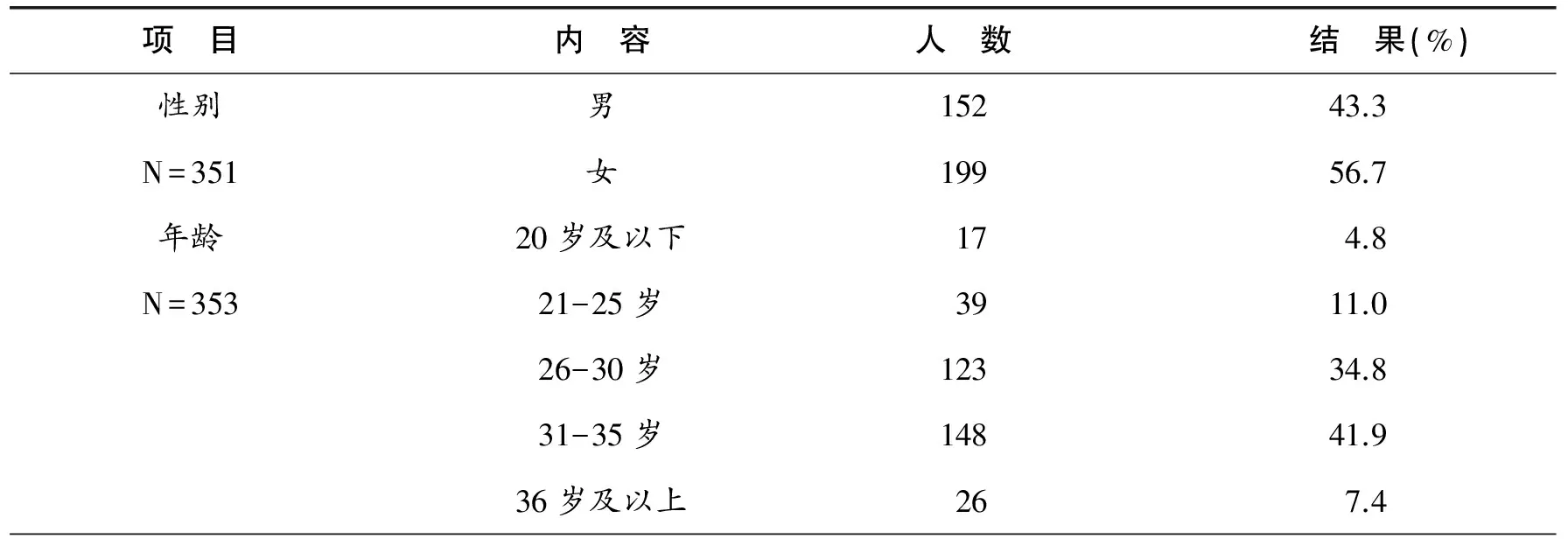

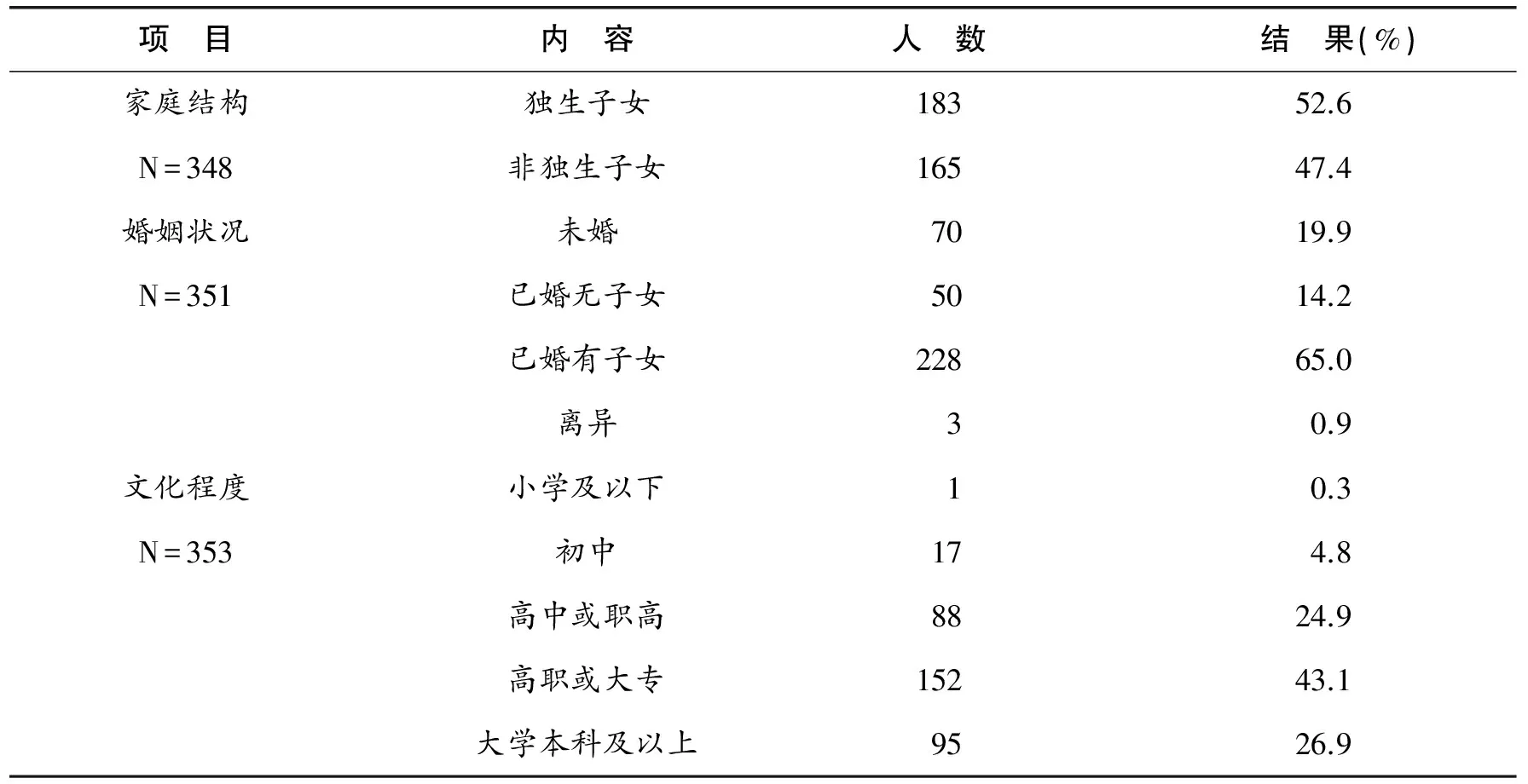

数据搜集采取集中填答问卷的方式进行。在2015年2-3月期间进行数据搜集工作。研究对象在社区居委会集中,由工作人员讲解并发放问卷,工作人员现场指导研究对象自行独立填答问卷,填答完毕后由工作人员现场审核,完成数据搜集工作。本次调查共发放问卷370份,收回问卷360份,回收率97.3%;经过对问卷的清理、核对,得到有效问卷354份,有效回收率95.7%。研究对象中,男性占43.3%,女性占56.7%;人数最多的是31-35岁年龄组,占41.9%;其次是26-30岁年龄组,占34.8%;大部分调查对象是独生子女,占52.6%;已婚有子女的研究对象占62%。在文化程度上,高职或大专学历的占43.1%,本科学历占26.9%(见表1)。问卷经过编码,录入到统计软件SPSS22,通过描述统计、卡方检验、方差分析等统计方法进行分析。

表1 调查对象基本情况

(续表)

在定性资料方面,结合研究主题,根据设计好的访谈提纲,对区内青年进行了半结构式访谈。这些访谈资料在征得对方同意的情况下进行录音,并逐字转录为文字,然后对这些资料进行主题分析。研究对访问对象进行编号,前面字母为所在社区名字,M表示男性,F为女性,其最后的数字为年龄。

三、研究发现

研究发现,新发展社区青年不同层面的生态资产普遍受到了社区变迁的影响。

(一)青年社区生态子系统的生态资产受影响较大

本研究从两个方面考察青年社区生态子系统层面的生态资产:青年对社区氛围的主观评价、青年和自己邻里互动的情况。研究发现,青年对社区氛围评价一般,邻里关系受到极大的影响。

对社区氛围的评价使用改编的关系健康指数量表进行测量,五级评分,得分越高,代表对社区氛围的评价越好。青年对社区氛围的评价,反映了社区内能够为青年发展提供的社会氛围。本量表得分均值为3.29(SD=0.70),相对来说得分不高,显示居民对社区氛围评价一般(见表2)。方差分析发现,不同社区之间的社区适应得分有显著差异(F=3.50, p<0.05),其中六里屯和其他社区差异较为显著。六里屯在2014年底才回迁,是全部调查对象里面回迁最晚的社区,社区适应也最不理想。考察不同社区得分,唐土社区、东玉河和六里屯社区,属于近年才开始拆迁的社区,其得分都不高,这意味着青年回迁越晚,其社区氛围评价的得分越低,这符合新发展社区青年适应的阶段性特征[15]。

表2 社区人际关系量表得分统计值汇总

除了对社区整体氛围评价不高,研究还发现,青年旧的邻里关系受到了破坏,但新的邻里关系尚未能建立。青年旧的邻里关系受到影响,导致青年的社会网络的存量减少。调查问卷表明,8.9%的青年表示非常同意“老邻居走动少”,同意的占30.3%,不同意和非常不同意的合计只占28%(N=347)。其可能的原因有:第一,现在青年居住的楼房环境有异于旧的村庄居住环境,人际交往没有以往便利,和平房居住的生活方式相比,楼房相对隔离的居住方式又让寻人串门变得不那么容易,导致青年和以前街坊的互动机会减少。例如“现在住楼房也不可能没事儿出来坐这儿聊天,扯别的。所以还是住平房比较热闹,现在住楼房都是自己过自己的了。”(DBW-M24)第二,先拆迁而后回迁的社区发展模式,使得以前的街坊邻居可能失去联系方式,或者降低了和以前旧邻居联系的便利性。与以前邻居街坊走动的减少,使得青年在情感上也感到失落。例如“主要的是影响邻里,确实以前的那些邻居联络太少了,感觉失去了很多东西”(DNF-F33)。

在旧有的邻里关系被拆迁破坏的同时,青年和新邻居的邻里关系建立并不顺畅。这也意味着旧有的生态资产受损,而新增的生态资产又发展不利,新的邻里关系还需要进一步发展。调查数据表明,非常同意“和新邻居关系好”的占10.6%,比较同意的占43.6%,38.8%的调查对象表示“一般”,还有6%和1.1%的青年表示“不同意”和“非常不同意”(N=349)。由于缺乏交往机会、生活习惯不同、交流沟通方式不同、新邻居对社区认同不足以及可能存在歧视等原因,青年和新邻居在建立关系方面还需要进一步推动。

在和新邻里建立关系的客观障碍之外,还存在着青年没有动力和机会与新街坊建立关系的现象。一方面,因为缺乏生活交集,没有来往打交道的机会;另一方面,因为新街坊多是租房居住的租户,流动性较强,也不容易从陌生变得熟悉。例如“(跟现在的街坊邻居)没事就不打扰人家了,而且我们家对门没人住,空的,我们这一层就我们家一家,就三户,那家没人住。有租住的,没什么来往,也不认识人家,怎么跟人家来往?”(TT-M321)

(二)青年的朋辈生态子系统受到严重影响

朋辈关系也是青年成长重要的生态系统,各种经济、信息、情感等的支持,都是青年成长的重要的生态资产。本研究从两个方面考察青年的朋辈生态资产受到的影响。一是青年和自己原有朋友之间的交往变化情况,二是青年可以从朋友那里获取各种支持的情况。研究发现,青年和朋友交往受到了拆迁的影响,部分青年通过自己的朋辈网络获取的社会支持资源不足。

青年和朋辈的交往受到拆迁的影响表现在和朋友相处的时间减少。调查发现,青年现在和朋友平均每周相处的时间比拆迁以前明显减少。拆迁以前每周平均和朋友相处13.45小时,拆迁以后每周平均9.84小时,平均减少了3.64小时,通过配对样本检验,发现该差异显著(T=-5.64,df=344,p<0.05)。值得注意的是,有0.9%的调查对象根本没有经常来往的朋友(N=346),有4.9%的调查对象表示,和朋友每周在一起的时间为零(N=349)。此外,还有3.4%的青年非常同意“老朋友联络减少”,19.4%的青年表示同意“老朋友联络减少”,不同意的和非常不同意的合计占45%(N=350)。和朋友相处时间减少,未必意味着关系的疏远,但是从朋友处获取社会支持会变得更为困难。

和朋友联系减少与拆迁以后距离增加导致青年和朋友联系困难有关。“现在朋友聚会得提前预约,住的四分五散。当时比较的分散,在哪儿买房子的都有,几个朋友我们一直也有联系,比拆迁之前肯定这块儿要少得多了。”(DBW-38M)和旧的邻里关系受损的原因类似,拆迁和安置使得青年和朋辈在空间上变得隔离。“一块儿拆迁的朋友,原来离得近,没事能一块儿出去玩会儿,聊聊天,现在基本就见不到面了,不知道他们飘哪儿去了。”(DBW-M24)研究中也遇到一些例外,从小在专业运动队训练的ZB,其朋辈网络以村庄以外为主,因此并未感受到社区的变迁对自己的朋辈交往的影响。但是这种情况毕竟属于少数,大部分青年从小生活在村庄,朋辈网络以本村为主,社区的变迁对其朋辈交往带来明显的影响。

除了受到新发展社区的影响、居住形式跟以往不同之外,还应该注意到,受访青年处于一个建立自己小家庭、开始为人父母的新的人生发展阶段。两个因素叠加在一起影响到青年的朋辈交往,这也许意味着他们有提供养育子女方面的能力培养和交流的服务两方面的需要,因而希望加强青年和自己处于同样人生发展阶段的朋辈之间的联系。

青年能否从自己的朋友网络中获取相应的社会支持,对青年的健康成长非常重要。在需要帮助的时候,能够提供帮助的人数和曾经提供帮助的人数,是体现青年社会网络支持能力的重要指标。本研究测量了青年在金钱、建议、情感倾诉三个方面可以求助以及提供过帮助的人数。发现在可借钱的朋友、可提供建议的朋友、可以倾诉的朋友三个方面,表示人数为零的分别占2.5%、2.3%和3.1%(见表3),这一发现表明,部分青年缺乏经济、建议和情感方面的朋辈支持。

在青年发展方面,认识新朋友、联系工作、联络重要人物以及获取重要信息,对青年的发展至关重要,体现了青年人际网络能给青年发展提供的支持。在可以帮助联系工作、联络重要人物、获得消息三个对个人发展重要的支持方面,有相当比例的青年填写的人数为零,具体比例分别是6.6%、12%和8.5%(见表3)。和生活中可以获取的经济、建议和情感支持相比,可以支持青年发展的三种支持显得更为薄弱。

表 3 从朋友处获取支持状况

(三)家庭生态系统受到的影响不大

家庭关系是青年发展的重要生态因素,对青年发展的重要影响早已被众多研究所证明。本研究对家庭生态系统的考察主要包括青年和父母的关系,以及拆迁前后和父母关系的变动情况。研究发现大部分青年的亲子关系良好,少部分拆迁前后有变化。

调查数据表明,绝大部分(93.5%)青年表示和父母 “关系好”,表示和父母关系“很不好”的占3.1%。通过对拆迁前后青年和父母的关系进行对比发现,少部分青年在拆迁前后和父母关系有所不同。在拆迁前和父母关系“较好”的324人中,拆迁以后和父母“关系一般”以及“关系很不好”的分别占据0.3%和0.6%;在拆迁前和父母关系“一般”的12人中,也有5人表示现在跟父母关系好。表示以前关系“不好”和关系“很不好”的青年,也有一部分改善了和父母的关系。

分析定性资料的过程中我们也发现存在因为拆迁导致破坏青年的家庭关系的现象,但是定性资料所谈及拆迁破坏家庭关系,主要指兄弟姐妹之间关于财产分割的纠纷。“一拆迁这一圈人都这样,只要家里面连带兄弟、姐妹,你这儿摆着一块金砖,这边儿是兄弟情谊,肯定有人会选它。问题多了去了,乱套了。”(TT-M30)

综上,在青年重要的三个生态子系统中,我们发现,社区子系统和朋辈子系统的生态资产都遭受了损失,青年对社区氛围评价不高,和旧邻居失去联络,和新邻居尚未熟悉,青年和自己朋友的交往时间显著减少,部分青年无法从自己的朋辈那里获得有效的经济、信息、情感和事业发展等方面的支持,而青年的家庭子系统生态资产较为稳定。

四、讨论与建议

青年的发展需要发展性的资产,包括个人资产和生态资产,这些资产将帮助青年顺利成长。在拆迁以前的社区,青年和自己的朋辈经常交往,并能够从朋辈那里获取信息、情绪抚慰、经济支持等帮助。他们在社区和邻里之间,互动比较频繁,关系比较紧密而和谐。农村社区被以各种形式改造成为城市社区以后,他们(其实更多的是他们的家长)获取了较高的补偿,经济条件大为改善。但同时他们存在于各个生态子系统的生态资产却受到了不同程度的破坏。他们和朋友分离,居住的形态发生变化,不仅老邻居难以联系,周边还搬进来一些陌生人,这种负面影响往往被他们经济上的较大收益所掩盖。以上发现和现有文献对他们的社会心理方面适应不佳[16]、普遍存在社会资本不足[17]的发现一致。根据青年正向发展的理论,这种生态资产受损的状况,将会影响青年对新社区的新生活形态的适应,影响他们的身心健康,影响他们的健康发展。

鉴于以上发现,笔者从三个层面提出建议。第一,在政策层面,对受城市化影响的群体应该从重视经济补偿转变为重视经济发展和社会适应,不仅考虑城市化以后原有居民的长期的经济保障问题,还要考虑原有居民的不同生态系统的社会网络的维持和发展,推动当地青年群体建立新的、处于社区、朋辈等生态系统中的生态资产。

第二,在社区层面,对新发展社区青年应该采取新的帮扶策略。针对青年社会网络受损、社会支持不足的状态,可以结合社区青年汇等社会组织提供服务,从社区层面帮助青年发展自己的社会网络。社区青年汇是共青团组织服务社区内青年的组织,应该在新发展社区青年服务方面发挥更大的作用。在为青年提供服务时,青年汇应把青年放在社区的框架内,重视社区内各类社会网络的建设和利用,并且积极促进社区组织(包括青年汇和其他青年的自发组织)的发育,推动青年之间,尤其是本地青年和保障房住户青年之间伙伴关系的建立,从而推动新发展社区青年培育自己在社区生态系统和朋辈子系统的生态资产。

第三,在个人层面,对部分青年提供支持服务。针对部分青年的朋辈网络不能提供有效的经济、信息和情感等支持,以及寻找工作等发展性支持等,需要运用专业社会工作者的力量,对他们开展个案管理模式的服务,一方面由专业社工对青年的社会交往能力提升进行相关辅导;另一方面以青年为中心,链接街道有关部门和社区有关资源,促进缺乏生态资产的青年发展自己的生态资产,使其健康发展。

本研究采用生态系统理论的框架和青年正向发展的视角,采用经验研究的方法,描述了青年的生态资产受到社区发展的影响的状况,为进一步了解这一充满争议的群体丰富了资料,并结合社会工作专业提出政策、社区和个案层面的建议。不足之处在于,限于实际条件,未能展开完全随机的抽样,导致数据统计资料的可推论性有限。而且后续对青年的适应状况还应该结合更为长期的追踪研究,并采用服务和研究结合的行动研究(Action Research)策略。

[1]郑智维:《迷惘的都市“拆二代”》, 载《决策探索》(上半月),2014年第4期。

[2]赵 庆:《撤村建居青年走出经济富有与文化贫困间困境的路径研究——基于杭州市江干区的调查》,载《嘉兴学院学报》,2012年第2期。

[3]吴月蓉:《廊坊市拆迁农民持续致富问题研究》,载《职业时空》,2011年第10期。

[4]张戟晖:《身份转变与观念更新——对失地青年农民就业障碍的再思考》,载《浙江青年专修学院学报》,2006年第1期。

[5]朱 莹:《城市化进程中的郊区青年就业:现状、问题与对策——以上海市南汇区为案例的研究》,载《学习与实践》,2007年第12期。

[6][16]朱卢婷 周翼翔等:《城市化进程中拆迁致富农民的适应性研究——以杭州市下沙九堡镇为例》,载《高等农业教育》,2014年第11期。

[7][17]李 飞 钟涨宝:《人力资本、社会资本与失地农民的职业获得——基于江苏省扬州市两个失地农民社区的调查》,载《中国农村观察》,2010年第6期。

[8]Urie, Bronfenbrenner, and P. A. Morris. The Ecology of Human Development, Harvard University Press, 1979.

[9]Leffert N, Benson P L, Scales P C, et al. Developmental Assets: Measurement and Prediction of Risk Behaviors among Adolescents . European Journal of Orthodontics, 1998, (5).

[10]Theokas, C., Almerigi, J. B., Lerner, R. M., Dowling, E. M., Benson, P. L., & Scales, P. C. Conceptualizing and Modeling Individual and Ecological Asset Components of Thriving in Early Adolescence. Journal of Early Adolescence, 2005,(1).

[11]Taylor, Lerner, R., Eye, A., Balsano, A. B., Dowling, E. M., & Anderson, P. M., et al. Individual and Ecological Assets and Positive Developmental Trajectories among Gang and Community-based organization youth. New Directions for Youth Development, 2002,(95).

[12]Urban, J. B., Lewin-Bizan, S., & Lerner, R. M.. The role of Neighborhood Ecological Assets and Activity Involvement in Youth Developmental Outcomes: Differential Impacts of Asset Poor and Asset Rich Neighborhoods . Journal of Applied Developmental Psychology, 2009,(5).

[13]Theokas, Richard M. Lerner. Observed Ecological Assets in Families, Schools, and Neighborhoods: Conceptualization, Measurement, and Relations with Positive and Negative Developmental Outcomes. Applied Developmental Science, 2006,(2).

[14]Liang, Allison, Maureen et al. The Relational Health Indices for Youth: An Examination of Reliability and Validity Aspects, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 2010,(4).

[15]周晓春 米 佳等:《 “拆二代”青年再社会化的阶段性模式》,载《中国青年研究》,2016年第7期。

(责任编辑:王俊华)

2016-11-10

周晓春(通讯作者),中国青年政治学院社会工作学院讲师,博士,主要研究青少年社会工作; 米 佳,北京市海淀区清河街道办事处主任,硕士,主要研究社会治理; 尹鹤灵,共青团北京市海淀区委员会副书记,博士,主要研究社会学; 冷严军,共青团北京市海淀区委员会权益部部长,硕士,主要研究青少年司法。

本文系共青团海淀区委员会委托课题“新发展社区青少年状况研究”(课题编号:5022014)、海淀区彩虹之家委托课题“新发展社区青少年状况研究”(课题编号:5022015)的研究成果。

———江苏省苏州工业园区星湾学校心理节活动掠影

——以湖南中医药大学为例