文艺视野关照下的《歌谣》周刊

杨盼盼

摘 要:20世纪20年代,北京大学发起了“征集全国近世歌谣”运动,歌谣研究会因此成立。运动一开始就带有鲜明的文学目的性,参与者们多是早期新诗的创作者,他们积极征集歌谣,将歌谣作为创作新诗的资源与参考,意图借歌谣的形式来为新诗发展服务。但由于诸多因素的影响限制,新诗的歌谣化并未取得足够的成功。

关键词:歌谣运动 歌谣 新诗 曲折和尴尬

1922年12月,《歌谣》周刊作为征集和讨论歌谣的主要阵地随着歌谣研究会的成立而问世。该刊物共150期,分前、中、后三期,分别刊载了大量歌谣作品、研究歌谣的文章以及一批文学研究者的文章。在《歌谣》周刊发刊词中,歌谣运动的同仁们第一次打出了他们征集歌谣的鲜明旗帜:

“本会莬集歌谣的目的共有两种,一是学术的,一是文艺的。……从这学术的资料之中,再用文艺的批评眼光加以选择,编成一部国民心声的选集。意大利的卫太尔说,根据在这些歌谣之上,根据在人民的真感情之上,一种新的‘民族的诗也许能产生出来。所以,这种工作不仅是在表彰现在隐藏着的光辉,还在引起未来的民族的诗的发展:这是第二个目的。”[1]

显然,征集歌谣的初衷在于产生出“民族的诗”“引起未来的民族的诗的发展”。歌谣运动的倡导者们对歌谣这一民间文学资源在中国新诗建设的作用充满了期待与想象。

一、理论:歌谣研究于新诗建设上的意义

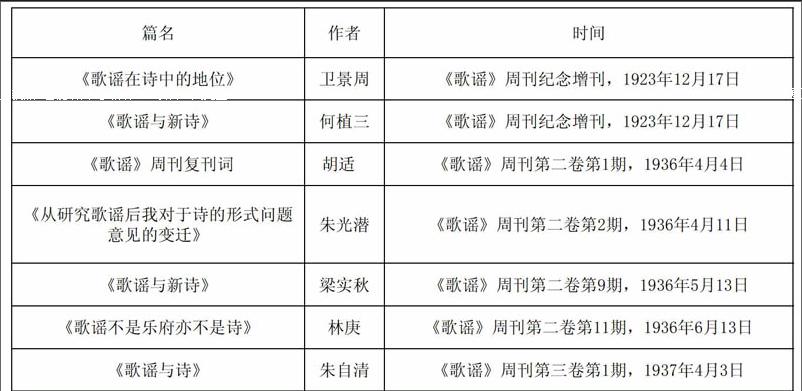

歌谣能否算诗,其于新诗建设是否具有参考价值?围绕这个问题,歌谣研究会大致可分为两派:一派以胡适为主导,积极推崇歌谣于新诗建设的文艺的价值;一派以朱自清为代表,彻底否定歌谣于新诗建设的参考意义。具体见于《歌谣》周刊上的文章约有7篇,分别是:

其中,有5篇肯定了歌谣对于新诗建设的意义,即:《我们为什么要研究歌谣》《歌谣在诗中的地位》《歌谣与新诗》《歌谣》周刊复刊词、《歌谣与新诗》;有2篇否定了歌谣于新诗建设的参考意义,即:《歌谣不是乐府亦不是诗》《歌谣与诗》。

“文学的新方式都是出于民间的”“文学的生命又须另向民间去寻新方向发展”[2]。胡适一派认为要建设中国的新诗势必要取法于歌谣。在《〈歌谣〉周刊复刊词》一文中胡适对歌谣于文学的用途给予了极大肯定,认为它是在包括民俗学和方言研究在内的最大的用途。“歌谣的收集与保存,最大的目的是要替中国文学扩大范围,增添范本,”“我们今日的新文学,特别是新诗,也需要一些新的范本。”而“民间歌唱的最优美的作品”恰恰能够在技术、语言、音节方面供新诗人参考取法。

“不要凭着有限的脑浆来造悬想的天国,不要直抄佩文韵府做美句的堆叠,多读些名人作品,多研究歌谣,栽培涵养,以巩固新诗的命运,”何植三认为新诗人要向歌谣学习的东西还有很多,诸如迫切的情绪,描写的方法,及重视含蓄和暗示的精神,以此来巩固新诗的命运。

诗与歌谣的关系是密切的,一脉相承的。卫景周于《歌谣在诗中的地位》一文中指出:“歌谣也是诗”,和诗一样,它“也是情感的产物,是民众的吟咏品”。与各体诗词相较,也不见得“瞠乎其后”。但歌谣未必都是好的诗,“如果歌谣与好诗的条件符合,那么歌谣就算好诗无疑了;如果不符合,那么歌谣也许把歪诗还不如呢。”具体而言,好诗成立的根本有六:放情而唱、诗体讨论、诗的个性、诗的音节、诗的技术和口授保存。自然流露,无矫揉造作之弊;缘事而发,兴体者居多,“可见歌谣是好诗,而且是放情而唱出来的兴体诗了”。和诗一样,具个性,有音节之美,重技术,不待文字而口口相传,亦是歌谣称为好诗的条件。此六项“也就是我替歌谣代鸣不平的张本”,是“歌谣也可以参与好诗地位的理由”。

梁实秋认为虽然现在歌谣采集对于诗的影响还未充分显露出来,但其朴素活泼仍“可与当时作家一个新鲜的刺激”。关于新诗的音节问题,“外国诗在这一点上对我们没有帮助……因为他们使用的是另一种文字。要解决新诗的音节问题,必须在我们本国文字范围之内求解决。歌谣的音节正是新诗作者所应参考的一个榜样。”“我相信新诗作者于吸取歌谣的影响之后,必定可以产生‘文学的歌谣的体裁……”。

与胡适、卫景周从诗歌内容上强调新诗对于中国近代歌谣的取法参照不同,朱光潜进一步强调了歌谣于形式方面对于诗歌的影响:“总之,对于诗的形式,我主张随时变迁,我却也反对完全抛弃传统。”朱光潜从进化论的观点出发,认为诗歌的形式应该和语言的文法一样,是进化的,虽然诗的形式在各国都有一个固定的模样,但这个模样也随时代和地域的变化而变化。“我相信真正诗人都能做到‘随心所欲,不逾矩的工夫”。

或偏重于语言形式的借鉴,或偏重于本土文学精神内核的学习,胡适一派在取法歌谣进行新诗创作时采取了两种不同的向度。与胡适一派不同,林庚从文体角度否定了歌谣与诗的关系。他在文中认为歌谣是独立于诗的一种东西,在歌谣里寻找诗的出路,是将歌谣“看作低级的未完成的诗,对歌谣既太小看,对新诗亦两无好处”。

朱自清认为歌谣的文艺价值与创作新诗是无关的,不足以作为创作新诗的参考,其自身形态的原始性已不足以再造新体。首先,歌谣与新诗异名异类,新诗的“新观念是外来的,外国没有詞曲,我们可以任意将它们提升入‘诗,外国有‘歌谣,与诗异名异类,我们一意孤行地将它提升入诗,虽未尝不可,短时间却还不容易就得大家公认;”其次,歌谣不是真诗。成为真诗须得自然,须得认真。歌谣虽然自然亲切,但其性质里却似乎没有“认真”的“真”。因此,“在这种意味里,歌谣便不是真诗了;”再者,“歌谣的‘风格与方法不足以表现现代人的情思”。“按我们的文学史说,诗体全出于歌谣中的乐歌。……根据这种历史趋势,说歌谣可以供创作新诗的参考,原是对的。但我们这个时代,在不断的文学史的趋势中间,拦腰插进来外国的影响。而这种外国的影响力量甚大,是我们历史上没有过的,它截断了那不断的趋势,逼着我们跟它走”。因此,歌谣无法满足时代对于异质性的需求。

歌谣能否成为创作新诗的参考在歌谣运动落幕之时,虽仍未有明确的结论,但这两种对立观点的存在恰恰证明了中国文学的研究者们对歌谣研究的深刻全面。

二、实践:新诗创作对于歌谣作品的借鉴

“新诗人模仿歌谣的有刘半农先生的瓦釜集,俞平伯先生的吴声恋歌十解《我们的七月》,都模仿得很像……有意接受歌谣(而且是不歌而诵的徒歌)的影响的,似乎只有蜂子先生(韩麟符,已故)一人。……此外,有用旧瓶子装新酒,用歌谣的形式,作新的说教的……”[3]

刘半农依据江阴最普通的“四句头山歌”的声调创作的《瓦釜集》,是中国新诗史上第一部仿民歌民谣创作的诗集,共收入仿拟歌谣体诗22首,分为“情歌”“农歌”“悲歌”“渔歌”“船歌”“牧歌”“滑稽歌”等。其中以情歌的创作数量最多,约有9首。这些情歌描绘了农村青年男女对于爱情的质朴与纯真,以及敢爱敢恨的直爽与豪情,显示出了清新自然的气息。“河边上阿姊你洗个啥衣裳,你一泊一泊出情波万丈!我隔子绿沉沉格杨柳听你一记一记捣,一记一记捣筑我心上”。但也有仿拟不成功的诗作,如“大姐走路笑笑底,一对奶子翘翘底;我想用手摸一摸,心中虽是跳跳的。”因歌谣化太过严重而未能免俗,以至脱离了新诗范畴。但“他有长处,为中国十年来新文学做了最好的试验,是他用江阴方言,写那种方言山歌,用并不普遍的组织,唱那为一切成人所能领会的山歌,他的成就是空前的”[4]。

“在民国十七八年,天津报纸的副刊上常登着一种诗,体裁很是大众化。诗人的名字是‘蜂子。朱自清先生在《你我》后某一篇稿曾经论到这位诗人的作品……他的诗惯用俗语,笔法朴实,同时还有幽默的气氛。”[5]这位被朱自清所推崇的诗人正是韩麟符。他曾以“蜂子”“小工”“夜莺”“岚光”等笔名在《大公报》《益世报》等报刊上发表诗歌、杂文、戏剧、小说等作品,其作品题材广泛,发人深省,深受读者喜爱,且被很多青年竞相模仿,形成了名噪一时的“蜂子体”。

在诗中,韩麟符将目光聚焦于贫苦大众,批判黑暗的社会,为大众鸣不平,极具感染力。如他的《民间写真》中的赵老伯:

“赵老伯一辈子不懂什么叫做愁,

他老是微笑着把汗往下流,

他又有一个有趣惹人笑的脸,

鼻子翘起像只小母牛。”

这首仿拟歌谣的诗作,不仅具有歌谣的徘味,还有着歌谣的滑稽味。但看似滑稽,实则心酸。诗人用短短的几行字就道出了像赵老伯这样为生活疲于奔走,无暇抱怨的劳苦大众。诗歌内容贴近寻常百姓生活,与只知道在陈旧意境里打转的诗作有很大不同。

《逃兵》一诗讲述了在军阀部队中枪决“逃兵”的事情:

“我的老家在河南,

不幸碰到荒年。

南军北军老开战,

红枪会闹得翻了天。”

“作不了我的那小本营生,

为了吃饭才当了兵。

国民党打到天津卫,

张大帅带着我们开到京东。”

只是不愿意到处打仗,做了“逃兵”,结果被逮住,枪杀在荒野上。诗歌通过一个年轻“逃兵”的遭遇,揭露了社会生活的动荡不安,谴责了军阀草菅人命的罪行。

韩麟符仿歌谣而作诗,其形式、题材、内容、语言都是大众化的,自然、朴实、亲切、直白,是认真仿歌谣而作诗的第一人。

除此之外,俞平伯、沈尹默、周作人、刘大白等一干早期新诗创作者均做了不少通读易懂、为广大群众喜闻乐见的新诗。

三、新诗歌谣化的“曲折和尴尬”[6]

以上诸位对新诗的尝试可以看作是“以本土为精神内核的民族与新诗的密切交流,也可以看作是新文学对民间文学传统内在的精神吁求”[6]。新诗的创作在一定程度上融入了中国近世歌谣的音乐性与节奏的自然流利、朴实、亲切与直白。但由于种种因素的限制,这一项民歌学习的潮流遭遇到了“曲折和尴尬”,最终未取得足够的成功。

“无论是胡适,还是刘半农,虽然他们向古代和现代的民间歌谣学习创立了白话诗,但是并没有真正转化为向民间语言学习,只是为了宣传启蒙的需要而运用民间语言,他们都不是凭借这些运用民间语言创作的新诗在中国现代文学产生影响的。”[7]“新诗的出现是由于当时国家的动荡不安和社会现状的巨大变化的结果。复杂社会现实与人们思想的转变造成文学语体无法满足当时人们表达思想、抒发情感的需要”[8]。于是,歌谣应时而受到重视。“歌谣运动……是时代、时势、环境、人事的共同产儿。歌谣运动的兴起,与新文化运动有着不可分割的血肉关系。甚至可以说是新文化运动的一翼”[9]。由此看来,歌谣运动的发生发展与五四启蒙运动有着直接的契合。利用歌谣进行启蒙宣传,虽有违歌谣征集的初衷,却也间接地促进了新诗的发展。这是毋庸置疑的。

“从新诗的发展来看,新诗本身接受的歌谣的影响很少”[10]。早期新诗人有意识地学习借鉴歌谣,并在其新诗创作中融入歌谣的诸多成分。但并没有蔚然成风。新诗创作的主体并没有将歌谣的优长应用到创作实践中去。“康白情、冰心还在‘相思的陈旧意境里打转……”[11]相较于新诗的创作主题而言,部分早期新诗人向歌谣的学习更多的是个体式和边缘化的。其运用民歌体式进行创作的失败,使得歌谣的文艺价值受到了质疑,“止于偶然模仿,当作玩艺儿,却不能发展为新体,所以与创作新诗是无关的”[3]。

因此,早期新诗创作与歌谣的相遇所带来的“曲折和尴尬”是必然的。“我们回顾新诗史上的民歌潮流,不是要求新诗人简单地回归民歌、再造民歌,而主要是希望诗人从民歌中吸取精神的养分,真正使新诗民族化、本土化。如果能够从这方面……深化对新诗与民歌之间复杂关系的认识,那么,它们就有了足够的历史意义”[5]。

注释:

[1]周作人:《歌谣周刊·发刊词》,歌谣周刊(第一卷第1号),1922年,第12期。

[2]胡适:《词选》,中华书局,2007年版。

[3]朱自清:《歌謠与诗》,歌谣周刊,1937年4月。

[4]沈从文:《论刘半农的<扬鞭集>》,刘半农研究资料,天津人民出版社,1985年版。

[5]晓梅:《韩麟符名噪一时的“蜂子体”》,内蒙古日报,2012年6月。

[6]贺仲明:《论民歌与新诗发展的复杂关系——以三次民歌潮流为中心》,中国现代文学研究丛刊,2008年,第4期。

[7]黄勇林:《大众视野与民间立场》,新华出版社,2005年版。

[8]刘继辉:《新诗与歌谣:中国现代文学发展的转折》,广州大学学报(社会科学版),2014年,第3期。

[9]刘锡城:《20世纪中国民间文学学术史》,河南大学出版社,2006年版。

[10]朱自清:《真诗》,新文学,1944年。

[11]痖弦:《早春的播种者——刘半农先生的生平与作品》,《刘半农研究资料》,天津人民出版社,1985年版。