宋代类书中的博物学世界

温志拔

〔摘要〕 古代博物学是中国古人关于自然、人事、社会的知识基础,其知识图景包括对象、范围和表述方式的变化,体现的是社会和文化精神的变迁。宋代私撰类书中有关博物学知识的部类,在分类体系方面经过了神鬼、灾祥与博物知识从混溶到分离的过程;不同类书对五部典籍的征引分布,呈现出趋于经典化、常识化的特征;在辑录文献基础上,南宋私撰类书出现了考论博物知识的穷理精神。宋代类书博物学知识图景的演进,是宋学语境下儒家士人思考能力深化的结果,从社会知识结构视角方面,反映了南宋是“唐宋变革”真正完成的时代。

〔关键词〕 南宋;类书;博物学;文化史

〔中图分类号〕I209 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2017)01-0181-07

古代中国的博物学,是古人通过对物的广博知识,表达对自然、人事、社会等复杂关系的理解与想象,其思想发源于传统学术文化内核中天人合一的精神理念,其发展演进伴随整部文化史的始终。目前学界对传统博物学的研究,主要集中于魏晋至隋唐即所谓中古时期①,以及明清以后西学影响下近代科学化的博物学。事实上,学者对于博物学的探讨,不管是强调中国博物学科学属性共同性,还是坚守传统博物学的独特性,其理论和方法预设都很难脱离西方近代科学的自然史观念。因此,坚持独特性的研究,特别关注中古博物学所具有的殊方异物色彩;而重视共同性的研究,则努力条理出博物学的科学史因素,指出其最终在西学冲击下完成博物学向近代科学转化的历程。从学科背景上看,前者多出于古代文学领域,后者则多出于科技哲学或自然科学史领域。唯独科举应试知识兴盛、强调个体成德的两宋时代,既无奇物异产所激发的知识兴趣,也无西学东渐下的科学探索活动,其博物学研究明显相对较为寂寥。但正因为如此,在一个方术与异域想像渐渐落幕,近代科学尚未涉足,固有传统创新复苏的特殊时期,应更能展现出博物学在自身文化语境影响下,如何吐故纳新、承袭转化的进程。科举社会中的宋代博物学,不仅未走入式微,反而是在其影响下,表现出多元并进的趋势,在专门著作、经学名物训诂、类书、笔记、方志、本草、谱录等方面,均有新的发展,涉及的博物知识领域和文献载体十分庞杂,本文拟以宋代类书中的博物学知识为对象,讨论宋代博物学知识世界的独特图景与演进。

一、瑞物与博物:宋代类书分类体系中的博物学图景

唐宋类书数量众多,其发展大体上处于从官修为主向文人私撰为主的过渡时期,北宋真宗《册府元龟》以前,类书修纂大体以官修为主,此后至宋亡,类书均由文人私撰,成为科举应试、学校教育的重要工具书。南宋末,受到印刷术和科举应试的影响,民间士人不断参与到商业编书活动中,根据日常生活所需知识而汇聚成编的民间日用类书逐渐增多,元明以后成为类书重要组成部分。就两宋时期而言,类书编撰主体主要分为三个层次,而以文人私撰为主,因此讨论宋代类书则往往以文人私撰类书为主,兼及官修类书和民间日用类书。

与官修类书讲究体例严整,内容无所不包,或受限于帝王特定的修撰目的不同,文人私撰文献的最大特点之一,便是学者文人创造性生命意志的参与。真宗以后的类书,因此“充满了编纂者的意志和对知识结构的想象”,“各类书编纂者呈现出来的知识编排倾向,越来越多元化”〔1〕,事实上北宋中期以后至南宋类书,均表现出独辟蹊径的编纂创新意识,不再简单遵循唐宋之际官修类书,内容全面、分类严密为准则,如高承《事物纪原》以考辨名物原始为主,章如愚《群书考索》专注汇编类纂经史、职官、制度方面的文献,并以典章制度为类目编题,节录摘引文献,构成专题考证体式,又如陈景沂《全芳备祖》属于花草果木专科类书,林駉《古今源流至论》则是以议论综述为主的、道学知识为中心的科举类书。宋代官私类书中,汇集天文、地理、金属、器物、矿石、动植物等博物知识者主要有《御览》、吴淑《事类赋》、高承《事物纪原》、叶廷珪《海录碎事》、佚名《锦绣万花谷》、宋惠父《记纂渊海》后集、祝穆《古今事文类聚》、陈景沂《全芳备祖》、谢维新《古今合璧事类备要》等。

从体例结构上看,唐宋类书多以天、地、人、事、物为基本分类体系,展现的天人合一、王权中心的价值信仰系统。然而详加比较唐宋诸类书,在此一贯的分类体系下,实际上存在不少差异,这一差异正体现私撰类书编撰者的意志和活力。

中古时期的中国,以结合儒家政治伦理、神仙方术、佛道异说的天人感应学说为基本信仰体系,天地宇宙之物及其行为变化与具体政治社会生活存在相互影响、相互印证,有流传甚广的祥瑞符命与灾异感通之学。中古博物知识的重要底色,即来自汉代天命感应之学,包括星象、山泽、动物、植物及变化异常作为博物知识图景的一部分,表现出浓厚的奇幻神异色彩。鬼神灵异与自然博物知识也相容不分,如崔豹《古今注》将鬼神、草木、虫鱼归为一类,“生而有识者,虫类也;生而无识者,草木也”,“不生而有识者,鬼神也”。〔2〕类书中谶纬符瑞知识与自然博物构成并行部类,也体现了这一灵异之物与自然之物不分的观念。如唐代四大类书均辑录有此类谶纬物感知识,《北堂书钞》以帝王、政术、设官、礼仪、艺文、服饰、酒食、天地、岁时为大类结构,其中《帝王部》二有“征应”一目〔3〕;《艺文类聚》以天地、岁时为首,其余部类秩序与《北堂书钞》相近,唯文末有《祥瑞部》(上、下)和《灾异部》三卷,将体现谶纬博物列于果、木、鸟、兽、鳞介、虫豸诸部之后〔4〕;玄宗朝的《初学记》沿袭《艺文类聚》的分类体系而未列祥瑞部,只于《帝王部》“总叙帝王”一目“事对”中辑录祥瑞灾异故事〔5〕;白居易《白氏六帖》则于卷三十六中列帝德、祥瑞、图书等类目,而将鸟兽、草木、花果置于文末。〔6〕

宋初《太平御览》则采用《艺文类聚》的体式,以《休征部》、《咎征部》及《鬼神》、《妖异》为先,次以鸟兽、鳞介、虫鱼、果木等动植物部类置于全书之末。《册府元龟》则与《北堂书钞》更为接近,均以帝王治国言行为主要分类和抄录主题,未设立其他博物知识部类,并且同样将“征应”“符瑞”等目置于卷首《帝王部》中。与北宋初期以前祥瑞部的游离变化不同,北宋中期以后的私撰类书中有关祥瑞博物知识的归属更为统一。首先,真宗朝以后的部分宋代类书,以至民间日用类书如《事林广记》,多已不再设祥瑞、灾异等相关门类,其主体结构表现出重视历史与现实制度经验的知识兴趣,甚至以经史典籍、典章制度为类书编撰专题。其次,部分宋代私撰类书保存的祥瑞门类,不但篇幅往往相当简略短小,如《锦绣万花谷》前集卷八《帝王符瑞》目下,仅13条文字,其内容多抄自正史、唐宋史料笔记等,包括《汉书》、《晋书》本纪、《邵氏聞见录》、《涑水记闻》、《宋朝事实》等,无一录自中古谶纬、历法、小说之书。〔7〕第三,宋代私撰类书有关祥瑞灾异门类,均置于天地、时令部与帝王、职官部之间,不再置于动植博物相关部类之中:《锦绣万花谷》前集卷八《帝王符瑞》、后集卷七《帝五符、谶记》;《古今合璧事类备要》前集卷十九、二十《祥瑞门》、《灾异门》;淳祐八年(1248)宋惠父编《记纂渊海》后集一百二十五卷,分类体系与潘自牧前集(今存宋刻本)迥然有别,其中卷三十至三十四《祥瑞》、《灾异》(《四库全书》本分别为卷四、卷五),也位于天文、皇亲、时令与地理、郡县、礼仪之间,其最后二十卷仍为花果、木竹、禽兽、水介等。①

①关于潘自牧《记纂渊海》前集与宋惠父后集及相关版本流传情况,见李伟国《〈记纂渊海〉作者、体例及版本考略》,收入李伟国著《宋代财政和文献考论》,上海:上海古籍出版社,2007年,249-260页。

主要作为科举、教育实用工具的宋代私撰类书,其知识分类、取舍固然受科举内容影响,也是自然宋代学术文化史变迁的反映。相对于谶纬、术数博物之学作为政治常识的中古神文时代〔8〕,祥瑞灾异已不再是宋代士人普遍必需的知识领域,“艺祖即位,始诏禁谶书” 〔9〕,宋代以后之政治文化中,五德终始说衰落,灾祥符瑞之说仅留存于帝王权术工具,或下沉为民间巫术方伎,不再是社会文化知识的重要部分,北宋欧阳修已谓“谶纬之书,以相杂乱,怪奇诡僻,所谓非圣之书”。〔10〕在类书编撰者的知识图景中,谶纬符瑞之物,是人类历史记忆的一部分,而不再是自然世界的一部分。正如《册府元龟》将符瑞知识归于帝王部中,其《博物》一门序并言:“古之学《诗》者,多识于鸟兽草木之名,其博物之谓乎!”在真宗朝士人看来,所谓博物,就是指鸟兽草木等自然万物,所谓奇物灵怪,只是由于此物“不时而出”,少见多怪,博物洽闻之士便能洞悉其性,即可称博物君子。〔11〕因此,宋代类书将符瑞之物回归古代帝王之学的历史典故,另一方面则将博物之学回归日常鸟兽草木实用之学,而不再主要是神仙方术所听闻的殊方异物之学,南宋人郑樵曾言:

大抵儒生家多不识田野之物,农圃人又不识《诗》《书》之旨,二者无由参合,遂使鸟兽草木之学不传。惟本草一家,人命所系,凡学之者,务在识真,不比他书只求说也。〔12〕

在郑樵的知识视野中,鸟兽草木之学与本草之学一样,都属于田野之物,即当是实践求证所得的真实知识。一方面是求证于田野农圃的自然世界,另一方面也需参合《诗》《书》文献。郑樵所谓之重视实践和重归经典,正是宋代博物学的重要转型和特征,在亲历目验中求博且信,是唐代晚唐《北户录》以来博物学的新动向〔13〕,沈括《梦溪笔谈》为代表的宋人笔记博物学无疑拓展了这一路向。类书的编撰者当然未必认同田野实践,在回归经史典籍方面则更为突出,参合经典探求博物知识的务实求真精神,代表了宋代博物学的重要转变。类书分类体系中祥瑞异物之学与草木鸟兽之学的分立,既是中国政治文化演进的结果,也是谶纬符瑞在士人知识体系中边缘化的结果:天命感应知识不再作为单独部类列于类书之中,而其进入的二级子目附属于其他部类之下。

二、述异到识真:宋代类书博物内容所呈现的知识演进

古代中国的类书,虽被后世称为百科全书,但二者本质不同之一,后者呈现的是客观性的学科知识,前者则是追求知识体系背后的信仰价值秩序。如前所述,宋代文人私撰类书,不仅在分类体系上有所创新,其文献辑录内容和方式上也体现了编撰者的知识兴趣和学术文化追求。

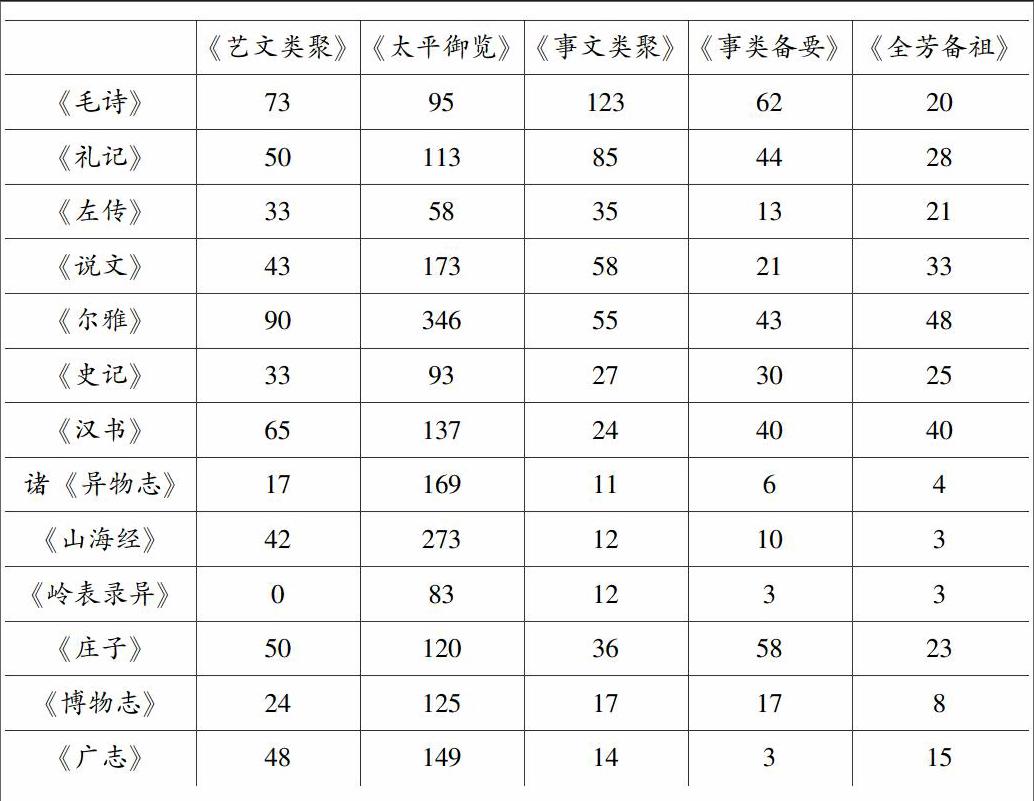

古代类书以辑录前代和当代典籍文字为特点,如果说中古博物学著作的博物知识主要来自于实践和文献记载两部分,并且以记载所谓亲历、目验或听闻的灵异物怪为主,那么隋唐以来类书中的博物知识,则显然基本源自文献知识。不同类书所征引四部典籍各有侧重,表现出不同时代编撰者各不相同的知识体系和价值图景。以唐宋类书有关草木、虫鱼、鸟兽等博物知识部类所征引五部主要文献为例,其引用频次较多者分布情况如下表:

唐宋各类书引经部文献涵盖各经,其中以《诗》(毛诗)、《礼记》以及解经训诂之《说文》、《尔雅》等为最多。《诗》以动植物比兴,多涉及博物,至孔子以《诗》教化,以其“多识于鸟兽草木之名” 〔14〕,为历代博物学知识获取的基础典籍。考虑到草木鸟兽相关部类在类书中的卷数篇幅,祝穆《古今事文类聚》对《诗》的引用率远高于其他文献,谢维新《古今合璧事类备要》所引《诗》同样也位居白孔《六帖》之外的前列。《礼记》等礼学之作则涉及各类礼制器具、物品,也成为类书博物之门知识渊薮之一。古代博物学的重要知识方式,是辨析物名物性,名物学与博物学紧密相连,郭璞《尔雅序》云:“若乃可以博物不惑,多识于鸟兽草木之名者,莫近于《尔雅》。”〔15〕博物学往往始于名物之辨,因而解经之作也成为历代类书博物的共同知识基础。不论是官修还是私撰,唐宋类书修撰者均表现出以儒家典籍为博物知识的重要资源和知识根柢,儒家经典和经学博物知识,始终是传统社会各阶层博物知识图景中相沿不变之钤键所在。

与经部文献相关联,史部文献中正史,特别是《史记》《汉书》,作为正统教育的重要部分,也始终是传统士人博物知识的重要资源,类书征引频次至南宋末仍未衰减。正史以外的其他史部文献,如杂史、地理类,则表现出明显的演进差异。此类文献多记载西南、西北以及西域、八荒之地风俗物产、异闻奇物。汉唐间以《异物志》为名之作,据学者统计至少曾有21种〔16〕,包括如《临海异物志》《岭南异物志》《南州异物志》《凉州异物志》等,外加《山海经》《岭表录异》等,在中古时期曾是史部博物之作的重镇,至北宋初以前类书均中有较高频次的引录。而在南宋类书中,此类文献的征引频次均迅速减少,或已散佚不传,或不为士人所重视,逐渐淡出宋代士人博物知识世界的中心。事实上诸种《异物志》应当正是在北宋间逐渐亡佚。考诸家书目,《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》均载有6种,《新唐书·艺文志》载9种,《崇文总目》载3种,而南宋私家书目《郡斋读书志》《直斋书录解题》则未见著录,至《宋史·艺文志》仅录3种,所录与《崇文总目》,反映的当是北宋留存情况。而引录种类最多者如《太平御览》,共计15种200余条。可见诸家《异物志》在《御览》及欧阳修的时代仍有至少部分存世,至南宋初年当已不见完书。中唐至北宋以降儒学复兴,文学领域中小说观念发生重大变化,汉唐博物地理类文献逐渐被视为荒诞不经的“小说”而不受士大夫正统观念所接受,与此同时学术性杂史笔记与小说分化明显,成为文人世界新的著作形式,大量六朝志怪录异类文献在北宋前后亡佚,由此也带来了北宋以后博物学观念的变动。

子部文献中,不同小类的征引频次彼此消长差异甚大。与史部地理类文献情形相近,魏晋六朝博物志怪小说,如西晋博物名著张华《博物志》,晋宋时期广博物志之书郭义恭《广志》,以及《异苑》《述异记》等,构成北宋以前类书的主要知识来源,而南宋类书对此类文献的征引频次逐渐下降,中古地理博物类杂记小说正逐步淡出南宋士人的知识结构。另一个相关例证,是秦汉时期成书的《(神农)本草经》及曹魏吴普的《吴氏本草》,在巫医治疾共存的时代〔17〕,受重视服食丹药、求仙不死世风影响〔18〕,其中所辑录动植物、丹药矿物知识,带有明显的鬼神、方术色彩,以“鬼精物、蛊毒恶气”解释疾病成因,或以服药能如“神仙不死”等,体现出与地理博物小说相近的神仙方术色彩,故《本草经》卷下《虫兽部》上品“丹雄鸡”条云鸡头“主杀鬼”,鸡蛋“可作虎魄神物”〔19〕,《博物志》引《神仙传》亦云“松柏脂入地千年化为茯苓,茯苓化为琥珀”。〔20〕松脂经数千万年形成琥珀,却非茯苓所化,此与鸡蛋化琥珀恐同为传闻异说。不过“本草一家,人命所系,凡学之者,务在识真”,唐宋以后的各类《新修》《证类本草》中,这一色彩逐渐淡化,《本草》原有的草木虫鱼博物特征日益增强。体现在类书征引《本草》文献中,北宋初《御览》所引四百条中,此类神仙方术色彩仍较明显,卷九百八十六《藥部三》“芝下”条引《本草经》曰“食之身轻,不老神仙”,卷九百六十七《果部四》“桃”条引《本草经》曰“枭桃在树,不落杀”,卷九百八十八《药部五》“空青”条引《吴氏本草》曰“久服有神仙玉女来侍”等等。〔21〕至南宋本草“务在识真”的观念更受重视,本草博物知识进入儒学多识传统之中,乃是“天地间玉石,草木、禽兽、虫鱼万物性味,在儒者不可不知”,“亦穷理之一事”。〔22〕宋代儒医取代巫医的兴起,已将《本草》视为博物穷理之事,南宋类书延续了《本草》作为动植博物知识重要来源和良性互动的传统,表现出去神仙巫鬼色彩的新变。如《全芳备祖》所引《本草》频次居各家之首,却剔除神仙、鬼神之说,而皆为草木名称、种类、性状相关材料,不复中古博物草木述异色彩。

此外,唐代段成式的《酉阳杂俎》、白居易及宋人孔传续辑之《六帖》,《御览》仅见一条《杂俎》引文,却是南宋私撰类书征引频次最高的文献。兼容博物笔记与志怪小说的知识杂俎类编文献,伴随着唐宋兴起各种文人笔记,笔记杂纂类文献已逐渐取代中古博物志怪小说,成为南宋科举类书编撰者更为直接的知识来源。文人笔记不断进入并成为类书重要的知识底色,改变了唐宋类书以缀缉博览、志怪逸闻提供统治者缀文御览的基本价值取向,而成为南宋士人科举教育、读书格物的穷理学问之具。南宋类书作为科举类书具有商業出版的特征,开始注重简单抄录前人类书以成书,相较前代表现出更突出的承袭现有文献,知识常识化、理性化特征。

总之,南宋士人私撰类书的知识体系中,中古神仙方术、志怪传奇类博物小说从中心走向边缘,而传统经史文献以及《庄子》等子部传统经典文献,则始终保持并不断凸显其作为宋人博物知识的基础性角色,这体现出宋代以降知识世界,真正超越《博物志》体系,逐步由方域、奇幻与现实世界并存的多重知识图景,内转为历史、现实经验世界的单重图景,由鲜活生动的感受想像,转化为人文常识理性的辨析反思。

三、博物到格物:宋代类书博物学的知识追求

传统博物学,并非一个科学知识增长的体系,而是古人认知世界的方式和学术史演进的知识基础。在早期中国,博物知识仍是天命观的一部分,鸟兽草木除了作为生产实践,包括饲养、驯化、祭祀、狩猎的对象,在精神文化层面,它们既是统治“权力的对象和媒介”〔23〕,政治运行和变化的象征,也是情感激发和文化道德教化的象征。所谓多识之学,目的在于通过博物知识认知社会政治、道德情感,并最终体悟天命价值所在。中古中国,随着权力符命和谶纬感应为核心的天命学说不断瓦解,从政权中分离出来的神仙方术和异域传入的宗教观念,为战乱分裂时代的古人打开了现实世界之外的域外、神秘、灵异世界。方术和宗教之士正是通过博物知识,引导世人相信并构筑的“自然”和超自然的彼岸世界,由此进入生命和精神的解脱安顿。宋代以后的近世中国,人文和理性的文化传统得以复兴,宗教的虚幻世界或者心性哲理化,或者进一步民间化,博物知识不再需要承担描述中古想像和异域世界的功能,而重归现实世界的常识自然,“凡物有相感者,出于自然,非人智虑所及,皆因其旧俗而习知之。”〔24〕物出于自然,有其自身道理,不附属于人类理性知识,从累积习俗经验中反复探究方能获知。不论是古籍所记载的博物知识,还是亲验实践所收集的自然之物,均加以经验合理的重新挖掘和求证。近古中国的世界图景,越来越只是一个合乎“理”的同一世界,自然万物与人是社会同处其中,博物学所要完成的不再是叙述多个不同的世界,而是印证一个普遍之理的世界。

宋学兴起之前的《御览》编撰时代,即有僧人赞宁的《物类相感志》,开启博物求理之先。释法道绍兴十四年(1144)《重开僧史略序》云:“观师所集《物类相感志》,至于微术小伎亦尽取之,盖欲学佛,遍知一切法也。”〔25〕在博学僧人看来,一切微术小伎皆法,欲穷究佛理,须遍知博物。北宋博物学家沈括于其《梦溪笔谈》中多处申辩当求天地自然博物之“常理”,物类中有“天理不可易者”〔26〕,而对前人文献博物之说“妄说”予以辨证。宋学兴盛之后,格物之学为博物学转向提供了思想学术指导。南宋类书则直接以格物为学,将博物知识作为穷理尽性的学术起点和基础,韩境宝祐元年作《〈全芳备祖集〉序》言:“盈天壤间皆物也。物具一性,性得则理存焉。《大学》所谓格物者,格此物也。”〔27〕天地自然之物,各具其性,而天理即存于其中,认为其有人陈景沂的草木之学,尽录文献,乃“穷性理之蕴”,正是恢复孔门多识之训。“六经不语怪,宜吾圣人之门不及”〔28〕,这是南宋类书编撰者的普遍意识。《古今合璧事类备要》自后集始,每于条目之下先以总序概括议论,如“古今源流”、“历代沿革”、“舆地提纲”概述典章名物沿革源流,“事理发挥”总论人事性行。其别集卷二十一至九十四,则以“格物总论”或“格物丛话”总论名称、体态、性状等每一物自身相关知识,更直接表明博物穷理之旨。而此后分主题抄录前代四部文献以成类事、纂言结构,则是常识化、文本化的知识缀缉,真正展现宋人文化精神特质的,正是格物总论文字。博物学在格物穷理的思想框架下,获得了全新的知识图景:自然之物重归常识之境,为明清博物学朝向和接纳西学自然观提供了思想前提。

中古博物学总是偏向从“物”中体会和叙述其灵怪奇异之处,是对神怪和异域世界的发现。宋代博物学则将“物”作为认识的对象,力图从中发现和印证“道理”的存在,物成为辨析和考证的对象,并借此试图厘清名称、性状。北宋博物学家苏颂以为“博物者亦宜坚考其实”〔29〕,与中古博物学坚持“发明神道之不诬”为“真实”不同〔30〕,宋人所谓考实,多指立足文献进行考证,沈括《梦溪笔谈》中也多博物考辨。类书考论名物,北宋已有先例,神宗时期高承《事物纪原》卷十中有数条考草木虫鱼之原,如“牡丹”条:

隋炀帝世,始传牡丹。唐人亦曰木芍药,开元时,宫中及民间竞尚之,今品极多也。一说武后冬月游后苑,花俱开,而牡丹独迟,遂贬于洛阳,故今言牡丹者,以西洛为冠首。《刘公嘉话》云:世谓牡丹花近有,盖以前朝文士集中,无牡丹歌诗。禹锡尝言杨子华有画牡丹处极分眀。子华,北齐人,则知牡丹花亦久矣。《酉阳杂俎》曰:前史中无说牡丹,惟《谢康乐集》中,言竹间水除多牡丹。段成式检《隋种植法》,并不记说,则知隋朝花中所无。(下略)〔31〕

对牡丹花成为观赏植物及命名始原进行了较为细致的考证辨析。南宋类书的博物考证,包括直接考论和辑录考证两种,其中后者实为南宋类书普遍使用之考证方法,最为典型者为《群书考索》与《玉海》对典章名物及艺文目录的辑考,有所谓“辑考体”之说。〔32〕除《考索》、《玉海》外,南宋其他私撰类书仍有博物考证之例。前者如《备要》别集卷二十四《花门》“牡丹花”条“格物丛话”云:“牡丹,花之富贵者也。按《本草》,一名鹿韭,一名鼠姑,论者以为花王。考之前史无说,自谢康乐集中始言。”考证花王之名始于谢灵运。别集卷九十四《虫豸门》“蝗”条“格物总论”:“蝗……或以为即螽当考。”〔33〕对蝗与螽的异同存疑。后者如《全芳备祖》前集卷二《花部》“牡丹”条,首先祖述古代异名,“一名鹿韭,一名鼠姑”(《本草》),“唐人謂之木芍药”(《花谱》),再引《酉阳杂俎》证唐前牡丹花“有之久矣”,却“无牡丹名”,又引《太平广记》载“开元间禁中初重木芍药,即今之牡丹”,正与前文构成所谓“事实祖”,推祖名称之始。牡丹花种植并作为药用已有两千多年历史,《神农本草经》中即有牡丹之名,南宋类书考证似乎不甚准确。不过作为观赏植物普遍种植,始于隋代前后,“牡丹”作为定名普遍被接受,大约在唐代。在这方面,《事物纪原》与《全芳备祖》相关考证不可谓无所得。又如后集卷六《果部》“枇杷”条,碎录云“(枇杷)或云:一名卢橘”,杂著引汉赋、宋诗话,皆称枇杷为卢橘,应该说各条文字前后是有一定逻辑印证关系的。此外,《备祖》也偶有直接考论辨析之语,如前集卷七《花部》“海棠”条杂著云:“惟紫绵色者谓之海棠,余乃棠梨花耳。江浙间有一种,柔枝长蒂,颜色浅红,垂英向下,谓之垂丝海棠,与此不同类,盖强名耳。”〔34〕作为《全芳备祖》“必稽其始”的事实“备祖”,其引文当不是随意无序为之,而是试图以节录引文,松散地构成对一物类编题的推原考证,以“究其本原”。这一辑录而考的编纂方法,正符合陈景沂对于天地生物“理所难知”部分的初衷:“常谓天地生物,岂无所自,拘目睫而不究其本原,则与朝菌何异?”陈氏的知识兴趣和追求,正在于借此穷知“万物所以各正性命”。〔宋〕陈景沂编;程杰,王三毛点校:《全芳备祖》(自序),杭州:浙江古籍出版社,2014年,3-4页。郑樵《昆虫草木略》“牡丹”条亦云:“牡丹本无名,依芍药得名,故其初曰木芍药。古亦无闻,至唐始著。”可见初“牡丹”之名,至唐始著的观点,在宋代士人中较为流行。〔宋〕郑樵撰,王树民点校:《通志二十略》,北京:中华书局,1995年,1992页。从《梦溪笔谈》到《事类备要》的考辨求实,正是宋代博物学考证化、文献化的体现和结果。一定程度上,宋代博物学已不再停留于对殊方异物的平面铺叙,而是对自然知识和文献记载的纵深考述。宋学兴起,其探寻形而上义理的精神与方法,大大提升了儒者的思考深度,也改变了他们的博物知识追求方式。

四、结语

博物学是古代中国人精神信仰与文化学术的知识基础,宋代类书博物部类所呈现的知识演进,是宋代博物学转变的一个侧面,也是精神文化史变迁的一个侧面。从唐宋时期士人博物学知识图景的演变,也可见北宋初期整体知识体系和结构,与中古时代较为接近,不啻为后者的总结,北宋中后期至南宋,则真正體现了新的学术范式和思考路径,以及与中古时代不同的知识图景。从类书所呈现的这些问题,或许从某个方面印证,“唐宋变革”的真正实现是在两宋之际。关于唐宋变革的时代问题,参柳立言《何谓“唐宋变革”》,《中华文史论丛》,2006年1期,125-171页。作为一般士人科举入仕之前的重要知识资源,在学术文化史、知识社会史视野中,南宋中下层士人的类书编撰,可以并且应当呈现出更多样的价值。

〔参考文献〕

〔1〕姚政志.宋代类书中草木花果类叙述的演变〔J〕.政大史粹,2008(1):53-90.

〔2〕〔晋〕崔豹.古今注·问答释义第八〔M〕.焦杰,校点.沈阳:辽宁教育出版社,1998:18.

〔3〕〔隋〕虞世南.北堂书钞〔M〕.天津:天津古籍出版社影印孔氏三十三万卷楼影钞本,1988:32.

〔4〕〔唐〕欧阳询撰,汪绍楹点校.艺文类聚〔M〕.上海:上海古籍出版社,1985.

〔5〕〔唐〕徐坚.初学记〔M〕.北京:中华书局,1962:202.

〔6〕〔唐〕白居易.白氏六帖事类集〔M〕.北京:文物出版社影印南宋绍兴刻本,1987.

〔7〕〔宋〕佚名.锦绣万花谷〔M〕.上海:上海辞书出版社影印明嘉靖十五年秦汴刻本,1992:64.

〔8〕孙英刚.神文时代:谶纬、术数与中古政治研究〔M〕.上海:上海古籍出版社,2014.

〔9〕〔宋〕岳珂.桯史〔M〕.吴企明,点校.北京:中华书局,1981:2.

〔10〕〔宋〕欧阳修.欧阳修全集〔M〕.李逸安,点校.北京:中华书局,2001:1707.

〔11〕〔宋〕王钦若编纂.册府元龟:卷七九七〔M〕.周勋初等校订.南京:凤凰出版社,2006:9250.

〔12〕〔宋〕郑樵.通志二十略〔M〕.北京:中华书局,1995:1981.

〔13〕余欣,锺无末.博物学的中晚唐图景:以《北户录》的研究为中心〔J〕.中华文史论丛,2015(2):313-336.

〔14〕程树德.论语集释〔M〕.程俊英,蒋见元,点校.北京:中华书局,1990:1212.

〔15〕尔雅注疏〔M〕.郭璞,注,邢昺,疏.北京:中华书局影印十三经注疏阮元校刻本,1980:2567.

〔16〕王晶波.异物志的编纂及种类〔J〕.社科纵横,1993(4):63-68.

〔17〕林富士.中国六朝时期的巫觋与医疗〔M〕//中国中古时期的宗教与医疗.北京:中华书局,2012:388-428.

〔18〕王瑶.方术与小说〔M〕//中古文学史论.北京:商务印书馆,2011:122.

〔19〕本草经〔M〕.曹元宇,辑注.上海:上海科学技术出版社,1987:265.

〔20〕〔晋〕张华.博物志校证:卷四〔M〕.范宁,校证.北京:中华书局,1980:48.

〔21〕〔宋〕李昉等.太平御览〔M〕.北京:中华书局影宋本,1960:4366,4291,4372.

〔22〕〔金〕刘祁.书证类本草后〔M〕//归潜志:附录.崔文印,点校.北京:中华书局,1983:156.

〔23〕〔英〕胡司德.古代中国的动物与灵异〔M〕.蓝旭,译.南京:江苏人民出版社,2016:5.

〔24〕〔宋〕欧阳修.归田录:卷二〔M〕.李伟国,点校.北京:中华书局,1981:33.

〔25〕〔宋〕赞宁.大宋僧史略校注〔M〕.富世平,点校.北京:中华书局,2015:3.

〔26〕〔宋〕沈括.梦溪笔谈:卷五乐律一〔M〕.上海:上海书店出版社,2009:82.

〔27〕〔34〕〔宋〕陈景沂编.全芳备祖〔M〕.程杰,王三毛,点校.杭州:浙江古籍出版社,2014:1-2;65-66,762-763,173.

〔28〕〔宋〕谢维新.古今合璧事类备要:别集卷六十四·飞禽门“鹏”〔M〕.北京:北京图书馆出版社中华再造善本影印宋刻本,2006.

〔29〕〔宋〕苏颂.图经本草·玉石中品卷:第二“石膏”条〔M〕.胡乃长,王致谱,辑注.福州:福建科学技术出版社,1988:34.

〔30〕〔晋〕干宝.搜神记〔M〕.汪绍楹,校注.北京:中华书局,1979:2.

〔31〕〔宋〕高承.事物纪原〔M〕.金圆,许沛藻,点校.北京:中华书局,1989:551.

〔32〕〔宋〕王应麟.玉海艺文校证:前言〔M〕.武秀成,赵庶洋,校证.南京:凤凰出版社,2013:21-36.

〔33〕〔宋〕谢维新.古今合璧事类备要〔M〕.北京:北京图书馆出版社中华再造善本影印宋刻本,2006.

(责任编辑:潘纯琳)