全球价值链分工背景下我国产业升级的应对之策

李玮+闫俊花

摘 要:在全球化分工日益深入的背景下,嵌入全球价值链(GVC)的分工体系并实现产业升级是广大发展中国家必须选择的产业发展路径。但由于GVC的研发、设计和营销环节被链主企业牢牢占据,发展中国家的新嵌入企业很难顺利实现向价值链高端环节的攀升。借助租金理论的分析视角可以发现,GVC不同环节间的利润差异主要源自于异质性资源带来的进入壁垒和市场力量,因此要实现我国企业盈利能力的提升和国际分工地位的改善,不必过分拘泥于追求功能升级的单一思路。以生产要素的高级化和专业化为基础,通过制造环节内的功能拓展推动我国的产业升级更加符合我国当前的比较优势。

关键词:全球价值链;产业升级;要素升级;制造环节内功能拓展

中图分类号:F403 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2017)01-0078-08

第二次世界大战结束以来,世界经济的组织和生产方式发生了巨大的变化。随着国际产业转移的持续推进和产品内分工的深入发展,生产和贸易的“全球化”(globalization)①成为近几十年世界经济发展的突出特征[1]。跨国公司推动的国际产业转移和价值链的全球化布局,一方面为广大发展中国家嵌入全球生产网络并迅速提升其工业生产能力带来了难得的机遇;另一方面也导致了发展中国家的多数产业被不同程度地俘获进跨国公司和国际买家的全球化发展战略中,造成了其在生产制造环节上的低端锁定[2-4]。在经历了30多年改革开放带来的经济快速发展的同时,我国各产业融入全球化生产网络的程度不断加深,面对经济发展“新常态”背景下不断加强的产业升级压力,本文拟借助全球价值链(Global Value Chains,GVC)的分析框架探析发展中国家面临的产业升级困难以及我国的应对之策。

一、GVC理论概述

为了应对上世纪80年代早期以来终端产品市场上不断增强的竞争压力,越来越多的发达国家企业选择将其非核心业务剥离出去,外包给发展中国家的专业化制造商进行生产,转而专注于其更擅长的高附加值产业环节,生产组织的垂直解体(vertical disintegration)趋势日益明朗[5]。与此同时,广大发展中国家凭借其相对低廉的生产要素和环境成本,积极承接发达国家转移出的生产制造能力,并通过来料加工(Original Equipment Assembling,OEA)和贴牌制造(Original Equipment Manufacturing,OEM)等方式嵌入发达国家主导的全球性生产网络。伴随着全球性生产组织活动的垂直解体和片段化,基于GVC的国际分工成为经济全球化的主要推动形式。

(一)从GCC到GVC

GVC理论的雏形源自杜克大学Gereffi教授早些时候提出的全球商品链(Global Commodity Chains,GCC)的分析框架[6]。按照Gereffi的定义,商品链的内容包涵从产品设计、生产制造到市场营销等一系列价值活动。该理论的研究重点集中于商品链内企业间的权利关系,以及链主企业(leader firms)对其主导的全球性生产网络的组织与协调。在此基础上,Gereffi根据领导企业的性质,将GCC划分为生产者驱动型商品链(producer-driven commodity chains)和购买者驱动型商品链(buyer-driven commodity chains)两种类型。

具体来看,生产者驱动型商品链通常由产业资本推动,其领导企业是拥有技术优势的跨国公司(transnational corporation)或垂直一体化企业(integrated industrial enterprises),对于价值链不同环节的供应商,它们拥有不同程度的所有权,并通过垂直管理方式来协调整个生产过程。生产者驱动型全球商品链主要存在于汽车、通信、电子、航空航天等资本和技术密集型产业。购买者驱动型商品链主要由商业资本推动,价值链的领导企业是拥有渠道和品牌优势的大型零售商(沃尔玛,JC Penny等)和品牌经营商(耐克,Liz Claiborne等),它们自身并不从事生产活动,主要通过跨国外包生产网络从海外供应商那里采购商品。由于它们与供应商之间不存在所属关系,因此其治理手段主要是依靠对产品规格、数量和交货时间的严格把控。购买者驱动型商品链主要存在于服装、鞋帽、玩具等劳动密集型产业。

Gereffi采用GCC的称谓,并将其划分为生产者驱动和购买者驱动两种类型的主要目的是为了强调国际买家在推动全球化生产和分销体系布局过程中的关键性作用。但是商品链的提法不能很好地反映生产链条不同环节的价值创造行为。因此,2000年9月在意大利的Bellagio举办的研讨会上,Gereffi和相关领域的其他专家一致赞同用GVC的概念替代GCC。2001年,Gereffi & Kaplinsky在《IDS Bulletin》杂志上发表了一篇名为“价值链的价值”(The Value of Value Chains)的特刊,就GVC的治理问题进行了系统的总结,至此GVC的理论框架基本建立。

(二)GVC治理类型

按照Jessop(1998)的定义,治理(Governance)包涵两个层次的涵义:(1)关联活动任意形式的组织协调机制,包括:市场交换(anarchy of exchange)、组织层级(organisational hierarchy)和自组织协调(self-organizing heterarchy)等;(2)专指自组织协调方式,包括:自组织人际网络、跨组织谈判协调、去中心化的系统间控制或协调(decentred,context-mediated inter-systemic steering)[7]。由此可以看出,治理本質上是一种协调手段或机制,其目的是使分散化的经济活动在有组织的状态下运行。这方面的研究最早可以追溯到科斯关于企业与市场之间替代关系的讨论[8]。上世纪70年代末,威廉姆森首次提出“准市场”(quasi-market)的概念,但仍然强调市场(market)和层级制(hierarchy)是经济活动中最主要的两类治理方式[9]。上世纪90年代,Powell正式提出了“网络”(network)的概念,并将其界定为与市场和层级并行的第三种组织形态[10]。此后,Jones,Hesterly & Borgatti结合社会网络理论和交易成本理论,率先发展出了较为完善的网络治理理论,并系统阐述了网络组织在克服资产专用性、需求不确定性以及工作复杂性等方面的独有优势[11]。

GVC理论出现以后,Humphrey & Schmitz在综合上述研究成果的基础上,根据链内企业的权利关系,进一步从网络关系中细分出“准层级型”的治理结构,从而将GVC的生产协调模式界定为:市场型(arms length market relations)、网络型(network)、准层级制(quasi-hierarchy)和层级制(hierarchy)四类②。其各自的治理特征和内部的权利关系如下:(1)市场型:交易标的为标准化产品,买方无需担心供方的生产能力,也不需要为供方制定具体的产品规格和生产数量。(2)网络型:供需双方的资源互补性较强,参与企业多为具备前沿技术开发能力的领军企业,双方合作地位平等,产品的具体规格和相关研发活动由双方合作完成。(3)准层级制:供需双方的权利地位并不对等,买方对产品的生产规格和数量进行严格的控制,出于对供方生产能力的担忧,买方还会适时提供必要的资金和技术支持。(4)层级制:买方通过直接投资或纵向一体化的方式控制价值链上的相关生产活动,母公司在为附属企业制定产品规格的过程中会涉及部分技术转移活动。其中,市场型和层级制分别处于价值链治理层次的最低端和最高端,市场依靠价格机制协调经济活动,层级制则依靠行政命令管理生产;网络型和准层级制作为介于它们之间的治理形态,其最大的差异在于前者的合作主体间权利地位平等,而后者则是买方作为主导者控制供方的生产活动。Humphrey & Schmitz认为,网络型治理结构是最有利于产业升级的协作关联;而准层级制的治理结构,虽然助于后进企业快速提升其生产工艺水平,但却不利于其实现向价值链高端环节的攀升。

此后,Gereffi,Humphrey & Sturgeon依据交易的复杂程度、交易信息可编码化程度,以及供应商的生产能力三个维度,进一步从网络关系中分离出模块型(modular)的治理关联,并将GVC的治理结构细分为:市场(markets)、关系型(relational)、俘获型(captive)、层级制(Hierarchy)和模块型(modular)五种类型,如表1所示[12]。其中,前四种治理结构与Humphrey & Schmitz的分类标准基本一致,而模块型关联则是介于市场和关系型之间的新型治理结构,它一方面强调了系统规则(visible design rules)对各模块外在标准的约束,另一方面又强调了在特定模块系统内制造商独立进行研发和设计活动的自由度。由于模块制造商可以在相同系统规则的框架下将差异化的隐藏信息(tacit information)囊括进(encapsulated)不同的模块部,因此,它们可以使用通用性的生产设备同时满足不同国际买家的差异化需求,这就令模块制造商对于单一买家的依赖程度大大降低,使得模块型供应商与买方之间的关联更加接近于市场。

二、嵌入GVC对于发展中国家产业升级的影响

面对生产要素成本的日益上涨,我国在GVC分工体系中的成本优势正逐渐丧失。在新常态背景下,要想继续保持我国经济的较强增长动力,必须推动我国的产业结构向附加值更高和盈利前景更好的资本和技术密集型的产业和价值链环节攀升,即实现产业升级。

(一)产业升级的涵义及其具体表现形式

虽然对于产业升级的具体定义不同学者间存在一定程度的差异,但多数学者认为产业升级的涵义主要包括:提升生产效率、制造更优质的产品、进入技术水平更高和盈利空间更广的领域[13-16]。

根据上述思想,Kaplinsky & Morris将产业升级活动具体化为:工艺升级(process upgrading)、产品升级(product upgrading)、功能升级(functional upgrading)和链升级(chain upgrading)四种类型[17]。他们认为在嵌入GVC分工体系的背景下,发展中国家的企业或产业集群会沿着“工艺升级→产品升级→功能升级→链升级”的方向顺次推进。从升级的具体形式来看,主要表现为“来料加工(original equipment assembling,OEA)→贴牌制造(original equipment manufacturing,OEM)→自有设计制造(own design manufacturing,ODM)→自有品牌制造(own brand manufacturing,OBM)”的价值链功能性攀升。

(二)GVC治理背景下发展中国家产业升级的动力与困境

Gereffi教授通过研究东亚新兴经济体服装产业的升级过程后认为,嵌入GVC分工体系的发展中国家具备较好的产业升级前景[14]。其升级的主要驱动力,一方面来自当地企业与链主企业重复交易过程中获得的知识溢出和“干中学”机会;另一方面来自于GVC生产体系中特有的“组织演替”(organizational succession)模式,即:不断出现的高端国际买家(higher status buyer)对原有国际买家的替代。这一过程不但为当地生产企业带来了更广阔的盈利空间,同时也对企业的技术标准、产品品质和反应速度提出了更高的要求。发展中国家的制造企业可以借此机会升级它们的产品系列,并为下一阶段的功能升级积累资金。在此基础上,Gereffi进一步指出,发展中国家的产业升级路径会经历:工厂内升级(within factories)、网络升级(within inter-firm enterprise networks)、本地化升级(within local or national economies)和区域内升级(within regions)四个阶段,并借此完成自身主導的“区域价值链”的重构和治理,各阶段具体的升级任务和内容如表2所示。

按照Gereffi的逻辑,嵌入GVC的发展中国家的企业会以“工厂内升级”为起点,逐渐扩大当地的生产规模。在此过程中,部分制造能力突出的企业会引领当地的“网络内升级”,发展柔性制造工艺并提升整体制造水平。在此过程中,少数转型为成套产品供应商(full-range package suppliers)的当地企业会替代链主企业完成部分零部件采购和组织生产的职能,这为本地化供应链体系的构建带来了机遇,并推动了当地产业“本地化升级”的进程。随着周边国家的配套企业被纳入进来,覆盖范围更广的完整区域价值链逐渐确立,“区域内升级”会带动当地企业摆脱对原有国际价值链的依赖。

虽然Gereffi描述的产业升级路径相对清晰,但对于发展中国家如何在本地化升级阶段顺利完成由工艺和产品升级到功能升级的跨越,缺少必要的论证;对于嵌入GVC制造环节的发展中国家企业如何攀升至设计和营销环节的机理也没有给出令人信服的说明。事实上,即使作为引领本地化升级和区域内升级的区域价值链的链主企业,更多的也只是扮演国际买家和跨国公司的中间代理商角色,他们所能管理和协调的仅仅是依附于GVC某一区段的“次级链条”(或者说是作为GVC链主企业的一级供应商来管理二级和三级供应商),至于该链条是否可以成长为独立运行的GVC目前尚缺乏足够的证据。正如Sussex大学的Martin Bell所言,Gereffi描述的产业升级场景仅仅是一个“诱人的扶梯”(benign escalator)。他认为,在GVC主导的生产体系中,发展中国家企业实现从来料加工到部分零部件的就地生产和采购的过程相对容易,但能否完成向自有设计制造(ODM)和自有品牌制造(OBM)阶段的攀升却充满了不确定性。

此后,Humphrey,Schmitz & Schmitz基于GVC治理结构的研究结论也支持Bell的观点[18-19]。他们认为发展中国家的企业在嵌入GVC的同时,也会被纳入链主企业主导的准层级治理框架,这一体系在初期有助于推动发展中国家的工艺升级和产品升级,但是对于实现进一步的功能升级却会形成一定的障碍。具体来看,由于发展中国家国内市场的生产标准远远低于国际市场,因此,嵌入企业适应国际标准的过程本身就包含着工艺升级和产品升级的内容;与此同时,部分国际买家和跨国公司未来确保采购产品的技术规格,还会对选定的供应商予以适度的技术支持,以帮助其尽快完成工艺环节的改进。但是,一旦发展中国家的产业升级活动涉及价值链的设计、研发、营销和品牌推广环节,在准层级的价值链治理框架内,他们面对的升级前景会变的骤然黯淡。一方面,由于跨国公司和国际买家视这些环节为其控制GVC的核心竞争力,会对嵌入企业的相关升级活动进行有意的打压;另一方面,由于发展中国家的企业长期被锁定在GVC的低附加值制造环节,很少有企业具备这样的资金实力去满足这些环节高昂且持续的资金投入要求。事实上,在产品规格和营销环节全部被跨国公司和国际买家垄断的背景下,发展中国家的企业在嵌入GVC的同时就已经将研发设计和营销环节的控制权拱手相让,这使得发展中国家的企业很难为自己挣得“功能升级”的空间,其在GVC中扮演的角色被牢牢锁定在加工制造这一狭小的范围。

对于GVC治理背景下发展中国家的产业升级问题,国内学者也从多方面进行了深入的研究。刘志彪 等认为,发展中国家嵌入GVC本质上是一种经济全球化背景下的新型依附关系,发达国家通过GVC内的准层级或俘获型治理结构掌控发展中国家的生产能力,由此造成发展中国家产业在加工制造环节的低端锁定,从而阻碍发展中国家的整体产业升级[20]。王益民、宋琰纹将依附于GVC分工体系而组建的产业集群定义为“战略意图型集群”,他们指出,该类产业集群与传统的内生式的“马歇尔式集群”有本质的区别,它们在功能上主要体现跨国公司的战略意图,其自身的战略性隔绝机制(isolating mechanisms)会极大地割裂战略意图型集群与所属区域的经济关联,即使该类产业集群内的企业成功实现了功能上的提升,也很难带动范围更广的本地化升级和区域内升级[21]。卓越、张珉通过对我国纺织服装业的研究认为,加入GVC并不一定有利于实现产业升级。在俘获型的GVC治理结构下,国际买家会通过专利池、战略隔绝、品牌强化和零售市场并购等多种手段垄断研发、设计和营销等价值链的高附加值环节,将作为代工者的国内企业牢牢锁定在缝合制造等低附加值环节,这将导致国内纺织服装产业的收益分配状况日趋恶化,并丧失功能升级和链升级的主动权,陷入“悲惨增长”的境地[22]。巫强、刘志彪认为,发展中国家的企业嵌入GVC的同时,即陷入了俘获型的生产网络,在产品质量和生产规格上需要接受链主企业的治理,尽管治理的内容并不涉及发展中国家制造厂商的装备决策,但硬性的质量要求却会倒逼下游的制造企业选择精度更高的进口设备进行生产,这直接割裂了本土上游装备产业和下游消费品产业之间的天然联系,造成本土装备产业难以获得足够的市场空间和收益积累,在当前下游消费品行业的工艺升级和产品升级严格依赖上游装备产业制造能力的背景下,嵌入GVC造成的本土装备产业的市场压缩会形成一个自我强化的恶性循环过程,抑制发展中国家的整体产业升级进程[23]。

三、GVC分工背景下我国产业升级的应对之策

价值链的不同功能环节共同构成了产品生产和服务的全过程,每个价值环节本身都是构成完整价值链的必要组成部分。但是长期以来,不同价值环节的收益分配状况存在巨大的差异,因此不少学者指出,在GVC的分工体系下,发展中国家产业升级的关键是实现向价值链高附加值环节攀升的功能升级[24]。虽然上述升级路径直接对应着全球化背景下我国国际分工地位的改善,但是直接推进国内企业向研发、设计和营销等高附加值环节拓展,不但需要持续的大额资金投入,而且容易遭到发达国家跨国公司和国际买家的打压,因此,升级的阻力相对较大且不符合我国当前的要素禀赋优势。若从租金理论的视角考察,价值链不同功能环节创造的附加值差异主要对应彼此间的租金差距,而租金的获取条件主要源自于对稀缺资源的占有和进入壁垒造就的竞争隔离。借助这一思路,本文认为,应对我国当前的产业升级问题,可以不必拘泥于功能升级的单一思路,在既有的国际分工体系内,通过高端要素资源的培育和制造环节技术壁垒构建同样可以实现我国产业整体利润率的提升和国际分工地位的改善。

(一)产业升级的租金视角

租金是指支付给所有要素参与者机会成本收益之后的剩余,从企业的角度则表现为超额利润[25]。按照經典的经济理论,在完全竞争的市场环境下,企业的利润率只能为零。因此,作为剩余概念的租金仅能在不完全竞争的条件下产生。Kaplinsky认为,租金的本质在于控制关键性资源以消除市场竞争或建立进入壁垒[26]。所谓关键性资源,可以是现实性的稀缺资源(土地、矿产等);也可以是通过创新实现的竞争者短期内难以复制的“新的生产组合”③(new combination)。通过控制前者产生的租金被称之为李嘉图租金(Ricardian Rents),通过控制后者而产生的租金则被称之为熊彼特租金(Schumpeterian Rents)④。事实上,无论是李嘉图租金还是熊彼特租金,本质上都源自企业对于异质性资源的占有和控制而形成的市场力量(market power)带来的垄断租金。

近年来,GVC内的租金收益持续向非生产制造环节集中[27]。究其原因,主要是生产和非生产环节间投入要素可替代性程度不同形成的进入壁垒和企业市场力量的差异。按照波特的界定,生产要素可以被划分为初级生产要素(basic factors)和高级生产要素(advanced factors)两类[14]。前者是指可以直接从自然界获取,或通过简单的私人和社会投资就能利用的低技术层次生产要素;而后者的产生则需要大量且持续的人才和资金投入。目前,发展中国家参与GVC分工的比较优势依然主要存在于廉价的初级生产要素供给,因此,嵌入GVC后主要承担生产制造职能和原材料的供给职能。面对要素成本更低的其他发展中国家的冲击,以及自动化机械设备对于简单劳动的替代,广大发展中国家的企业很难建立起相应的进入壁垒,导致GVC的生产制造环节的市场结构趋近于完全竞争,而其环节内的租金(超额利润)则不断遭到蚕食。与此同时,发达国家的跨国企业和国际买家通过持续的资金和人才投入,在价值链的非生产制造环节沉淀了强大的市场力量,表现为研发设计环节上对核心技术的垄断,以及营销环节上对于品牌和营销渠道的控制,这使得上述环节的市场结构趋近于寡头垄断甚至完全垄断,因此产生的垄断租金或超额利润相对丰厚。

通过上述分析,我们可以发现不同环节的租金差异实际上是界定价值链高端环节与低端环节的直接依据。推进发展中国家的产业升级,本质上是为了提升其生产活动的租金(利润)获取能力。这一目标即可以通过传统的功能升级来实现;也可以通过打造异质性资源,推进差异化竞争和培育市场力量来实现。从国际分工的视角考察,本土企业嵌入GVC的加工制造环节反映了我国的要素禀赋优势依然停留在初级层次,过快追求功能升级并不符合我国现阶段的比较优势,而且容易遭到GVC链主企业的打压。而通过率先实现生产要素的升级,构建可参与高端环节分工的要素禀赋结构,不但可以避免与链主企业的直接竞争,而且也为改善我国企业盈利能力和国际分工地位打下了必要的基础。

(二)生产要素升级是产业升级的必要基础

前文提到,波特根據生产要素中包含的技术复杂程度将其划分为初级生产要素和高级生产要素。前者主要包括自然资源、气候、区位、非熟练劳动以及可借贷资本规模等;而后者主要包括现代化的数字式通信基础设施、高技术人群以及高水平的大学和研究机构等。从打造竞争优势的角度,前者的重要性远不及后者,由于初级生产要素相对容易获取,以此为基础的价值形成过程很容易被竞争对手复制和替代,根本无法培育有效的进入壁垒和市场力量。相比之下,高级生产要素的形成过程需要持续的资金和人才投入,其本身就具有“稀缺性”和“不易复制性”的特征。以高级生产要素为基础嵌入GVC,不但可以增加参与复杂环节国际分工的机会,而且可以提升本土企业的议价能力,打破准层级或俘获型治理结构对国内产业活动空间的压制,进而与价值链主导企业构建更加平等的网络型或关系型协作关联,为下一步实现更广泛的功能升级赢得足够的发展空间。

实现生产要素的升级具有明显的正外部性,且需要大量持续的资金和人才投入,因此这一过程往往需要政府的参与。但需要指出的是,政府的直接投资并不能保证所有类型的生产要素升级,因此企业的自发性投资同样必不可少。按照波特对于生产要素的第二重分类方法,可以将其划分为一般性生产要素(generalized factors)和专业性生产要素(specialized factors)。具体来看,一般性生产要素通常适用于所有产业,包括高速路网、资本市场规模以及受过高等教育的高素质员工等;专业性生产要素专指特定技术方向的人力资本、专业性的现代基础设施、特定领域的知识储备,以及其他定义明确且针对特定领域的高端要素。因此这里讨论的生产要素升级问题,可以进一步细化为一般性的和专业性的生产要素升级两类。对于高等教育、高速路网、基础研究等一般性生产要素的投资,政府应该发挥主导作用;但是对于专业性要素的高级化培育则应该将权利交还给企业,因为政府本身可以掌握和处理的市场信息有限,很难及时且深入地了解特定产业的需求特征及变化情况,因此其投资效率很难保证。由于专业性生产要素的功能仅针对特定产业或特定的环节,因此需要身处该产业和该环节的企业推进相关投资和要素积累,在国内大多数企业主要承担GVC的生产制造职能的背景下,我国的专业性生产要素的升级也应该以生产制造环节为立足点,力争通过“制造环节内的功能拓展”带动专业性生产要素的全面升级。

(三)从制造环节内的功能拓展到实现功能升级

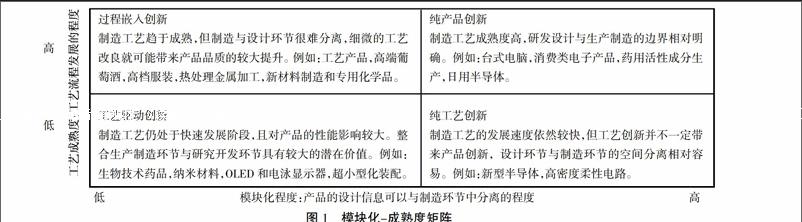

在当前的生产模式下,很多产业的制造环节与研发设计环节很难完全割裂,因此制造环节本身就存在着一定的功能扩展空间,本文拟称之为“制造环节内的功能拓展空间”。Pisano & Shih基于产品制造过程中的模块化程度和生产工艺的成熟度将产业划分为过程嵌入创新(process-embedded innovation)、工艺驱动创新(process-driven innovation)、纯工艺创新(pure process innovation)和纯产品创新(pure product innovation)四类,如图1所示[28]。其中,前两类产业的研发设计与生产制造环节的可分离性较低,这就为生产企业在制造环节内的功能拓展提供了较大空间。具体来看,过程嵌入创新产业和工艺驱动创新产业的研发设计过程需要生产制造环节的频繁信息反馈,因此在产品设计者和制造商之间存在大量的知识和信息交换,这为本土企业提供了难得的知识吸收和技术拓展的机会;与此同时,由于研发设计和制造环节的一体化程度较高,工艺流程的改进本身就包含着研发设计的内容,这一特性有利于国内企业将生产制造环节积累的技术优势转变为研发设计方面的比较优势,从而为我国制造企业的功能升级提供了相对平缓的阶梯。

对于纯流程创新和纯产品创新两类产业,虽然研发设计和生产制造环节的可分离程度较高,但制造环节内的功能拓展空间依旧存在。根据青木昌彦的定义,模块是指构成一个复杂系统或过程的半自律性子系统,而模块化是指将一个复杂的系统或过程按照一定的联系规则分解为可进行独立设计的半自律性的子系统的行为[29]。Baldwin & Clark认为,模块化生产的最显著特征是:在遵守系统规格的条件下,每个模块内部的设计和开发都存在一定程度的独立性和自由度[30]。由于上述两类产业都属于模块化程度较高的领域,因此在模块内的生产环节依然存在着自主设计和开发的空间,而自由度的大小则与模块自身的技术复杂程度有关。国内学者刘维林提出的“产品构架与功能构架双重升级”的思路重点关注了同一产品内不同模块间的技术复杂度差异(如:大型飞机制造环节中,发动机、系统及主要部件、航电设备、一般零部件以及整机之间的差异),并阐述了由简单价值模块的生产升级至复杂价值模块生产对于发展中国家产业升级的重要意义[4]。但本文更想强调是,由简单模块向复杂模块攀升过程中包涵的制造环节内的功能拓展机制,对于我国当前的产业升级更为重要。模块内的功能升级不但避免了本土企业与全球价值链主导企业的正面竞争,而且充分利用了我国在制造环节长期积累的人才和要素优势,同时也为我国产业的功能升级提供了必要的相关专业性生产要素培育机会。需要补充的是,制造环节内的功能拓展不但包括研发设计领域,同时也会延伸到营销和品牌经营方面。随着制造环节内包涵的研发能力的积累,国内的制造企业会逐渐由嵌入单一价值链的传统型供应商,向可同时为多条价值链提供差异化生产能力的模块型供应商或“交钥匙型供应商”(turn-key suppliers)转变[31]。这一方面使得国内制造企业逐渐摆脱了对单一采购商的依赖,同时也使得产品的销售渠道得以扩展;与此同时,产品品质的提升增强了链主企业对我方产品的依赖,自身的品牌优势也逐步得到了积累。

四、结语

杜克大学的Gereffi教授开创的GVC理论为我们研究全球化背景下发展中国家的产业升级问题提供了有力的分析框架,但其描述的第三世界国家实现产业升级的“诱人的扶梯”并没有在东亚新兴工业经济体(newly industrializing economies)之外的其他国家得到有力的验证。目前,国内外学术界对产业升级问题的研究主要遵守“工艺升级→产品升级→功能升级→链升级”的功能架构升级视角,强调实现功能升级对于提升发展中国家企业的国际分工地位和改善其产业整体盈利能力的重要意义。但是,在我国的要素禀赋结构依旧主要集中于初級生产要素的前提下,一味追求向价值链高端环节的攀升违背了我国当前的比较优势。前已述及,界定GVC高端与低端环节的直接依据是价值链不同环节间的租金(利润)水平差异,而这一差异主要决定于企业自身的异质性资源积累所形成的市场力量和进入壁垒。因此,要实现我国企业盈利能力的提升和国际分工地位的改善,不必拘泥于追求功能升级的简单思路,通过制造环节的竞争优势培育和市场力量的积累同样可以达成。在一国的经济结构内生决定于其要素禀赋结构的背景下[32],任何形式的产业升级(包括制造环节内的工艺升级、产品升级和不同价值环节间的功能升级)都应该以自身要素禀赋结构的优化为前提,其中最为重要的就是实现相关领域专业性生产要素的品质提升。由于专业性生产要素的培育只能依赖于企业在相关领域的专业性投资和积累,因此,生产要素升级问题的立足点还应该回到我国参与GVC分工的制造环节。借助Pisano & Gary的产业分类视角,我们发现多数产业的制造环节依然存在着不同程度的功能拓展空间。要充分利用这些拓展空间实现我国制造企业功能领域的迂回延伸,关键是发挥市场在资源配置中的基础性作用。利用市场的竞争机制保护先进,淘汰落后,迫使国内企业改变对低端要素投入的过度依赖,逐步实现高端生产要素的积累和产业升级。

注释:

①按照Peter Dicken的观点,“全球化”和“国际化”是两个完全不同的概念。“国际化”仅仅指经济活动跨越国界的地理拓展,这一活动早在17世纪就已出现;而“全球化”是一个相对较新的概念,它强调的是经济活动跨国分离后的组织协调和功能整合。

②Schmitz教授在2004年进一步将全球价值链的治理形态划分为:“基于市场的”(market based)、“对称型网络的”(balanced network)、“俘获型网络的”(captive network)和“层级治理的”(hierarchy)4种形态,由于该分类结果并未突破上文提出的分析框架,因此文中不再单独介绍。

③具体包括五种情况:引入一种新的产品,或产品的某种新的特性;引入一种新的尚未经过相关制造部门测试的生产方法;开辟一个新的市场,该市场是相关国家的制造部门此前不曾进入的,不管它以前是否存在;获得原材料或半成品的一个新的供应来源,同样不论该来源是否过去存在;在某产业实现一种新的组织形式,例如在某市场建立新的垄断或打破既有的垄断。

④事实上,上述两类租金概念的区界很难做出严格的划分,例如土地肥沃程度的差异产生的租金称为李嘉图租金,但这一差异如果是人工改良造成的也可以被称之为熊彼特租金。

⑤“交钥匙供应商”(turn-key suppliers)是Sturgeon在研究美国电子产业生产模式变革时观察到的一种新型合同制造模式。交钥匙供应商通过对其生产体系的持续投入,积累了强大的定制化产品生产能力,可以同时为多家品牌制造企业生产不同规格的差异化产品。由于摆脱了对单一买家的订单依赖,交钥匙供应商的资产专用性问题大大降低;与此同时,针对生产制造技术进行的大规模资金投入为其构建了较强的专业化优势和市场力量,从而提升了其在生产制造环节的租金获取能力。

参考文献:

[1]DICKEN P. Global shift:the internationalisation of economic activity[M]. London:Paul Chapman Publishing,1992.

[2]GRAMER C. Can Africa industrialize by processing primary commodities? the case of Mozambican cashew nuts[J].World development,1999,27(7):1247-1266.

[3]刘志彪,张杰. 全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007(5):39-47.

[4]刘维林. 产品构架与功能构架的双重嵌入——本土制造业突破GVC低端锁定的攀升途径[J].中国工业经济,2012(1):152-160.

[5]李晓华,产业组织的垂直分解与网络化[M].北京:经济管理出版社,2009.

[6]GEREFFI G. The organization of buyer-driven global commodity chains:how U.S. retailers shape overseas production networks,in Gereffi and Korzeniewicz(eds)[R].Commodity Chains and Global Capitalism,Westport:Praeger,1994.

[7]JESSOP B. The rise of governance and the risks of failure:the case of economic development[J].International social science journal,1998,50(155):29-45.

[8]COASE R. The nature of the firm[J]. Economica,1937,4(16):386-405.

[9]WILLIAMSON O. Transaction-cost economics:the governance of contractual relations[J]. Journal of law and economics,1979,22(2):233-261.

[10]POWELL W. Neither market nor hierarchy:network forms of organization[J]. Research in organizational behavior,1990(12):295-336.

[11]JONES C,HESTERLY W,BORGATTI S. A general theory of network governance:exchange conditions and social mechanisms[J]. Academy of management review,1997,22(4):911-945.

[12]GEREFFI G,HUMPHREY J,STURGEON T. The governance of global value chains[J]. Review of international political economy,2005,12(1):78-104.

[13]PORTER M. The competitive advantage of nations:with a new introduction[M]. Free Press,1990.

[14]GEREFFI G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of international economics,1999,48(1):31-70.

[15]KAPLINSKY R. Globalisation and unequalisation:what can be learned from value chain analysis? [J]. Development studies,2000,37(2):117-46.

[16]POON T S C. Beyond the global production networks:a case of further upgrading of Taiwan' s information technology industry[J]. Technology and globalisation,2004,1(1):130-145.

[17]KAPLINSKY R. MORRIS. M. A handbook for value chain research[R]. Prepared for the IDRC,2001.

[18]HUMPHREY J,SCHMITZ H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? [J].Regional studies. 2002,36(9):1017-1027.

[19]SCHMITZ H. Local upgrading in global chains:recent findings[R].Paper to Be Presented at the DRUID Summer Conference,2004.

[20]劉志彪、张少军. 中国地区差距及其纠偏:全球价值链和国内价值链的视角[J].学术月刊,2008,40(5):49-55.

[21]王益民,宋琰纹. 全球生产网络效应、集群封闭性及其“升级悖论”[J].中国工业经济,2007(4):46-53.

[22]卓越,张珉.全球价值链中的收益分配与“悲惨增长”——基于中国纺织服装业的分析[J].中国工业经济,2008(7):131-140.

[23]巫强,刘志彪. 本土装备制造业市场空间障碍分析——基于下游行业全球价值链的视角[J].中国工业经济,2012(3):43-55.

[24]郎咸平. 产业链的阴谋[M].北京:东方出版社,2008.

[25]刘林青,谭力文,施冠群. 租金、力量和绩效——全球价值链背景下对竞争优势的思考[J]. 中国工业经济,2008(1):50-58.

[26]KAPLINSKY R. Sustaining income growth in a globalising world:the search for the nth rent[R]. Institute of Development Studies,Brighton,2004.

[27]李海舰,原磊. 基于价值链层面的利润转移研究[J].中国工业经济,2005(6):81-89.

[28]PISANO G,SHIH W. Does America really need manufacturing?[J]. Harvard business review,2012,90(3):94-102.

[29]青木昌彦,安腾晴彦. 模块时代——新产业结构的本质[M].上海:上海远东出版社,2003.

[30]BALDWIN C,CLARK K. Managing in the age of modularity[J]. Harvard business review,1997,75(5):84-93.

[31]STURGEON T. Modular production networks:a new American model of industrial organization[J]. Industrial and corporate change,2002,11(3):451-496.

[32]林毅夫. 新结构经济学——重构发展经济学的框架[J].经济学(季刊),2010,10(1):1-32.

责任编辑:曹华青