改革开放以来医疗服务的责任私人化与医患关系的恶化

姚泽麟

(华东师范大学社会发展学院,上海200241)

改革开放以来医疗服务的责任私人化与医患关系的恶化

姚泽麟

(华东师范大学社会发展学院,上海200241)

我国城市地区近二三十年来医患关系的恶化与医疗服务的责任私人化密切相关。改革前,单位制的制度安排担负起了医疗服务筹资与递送方面的责任,解除了职工在获取医疗服务方面的后顾之忧。改革之后,随着单位制的剧烈变革,包括医疗服务在内的公共服务的提供出现了责任私人化的趋势,即原本由政府和单位负责供给的公共服务转而由个体和家庭承担。由此造成了医疗服务利用的竞争与分化,破坏了其可及性和均等化,最终造成医患关系的恶化。因此,新医改应以此为鉴,政府应该在医疗服务提供中扮演更为积极的角色。

责任转移;医患关系;单位制;公共服务;医疗服务

一、问题的提出

1970年代末,我国医疗卫生领域的改革伴随着改革开放同步展开。若干时间之后,医患关系开始变得紧张。到1980年代中期,医疗服务场所的暴力事件就屡有发生。因此,1986年10月30日,卫生部与公安部就联合发布《关于维护医院秩序的联合通告》,规定“禁止任何人利用任何手段扰乱医院的医疗秩序,侵犯医务人员的人身安全,损坏国家财产”、“患者要严格按照医嘱进行检查、治疗,不得在自己的要求未满足时寻衅滋事”[1]。另一个证据是,《人民日报》上关于医疗红包的首个报道出现在1988年。当时红包已非个别现象,而成为遍布于福建全省医疗服务系统的毒瘤[2]。这说明至少30年前,医患关系就已经有了恶化的苗头。

从那时候起,医患关系“一路下滑”:红包现象屡禁不止,反映了患者对医疗服务提供者的不信任,他们试图用红包来增强自己对医生的信任感[3];防御性医疗行为,折射出医务人员对医疗服务使用者的不信任,深怕患者会将自己卷入医疗纠纷当中,因而采用过度或保守诊疗等策略来保护自己[4];医疗暴力事件则愈演愈烈,甚至“新医改”亦未能扭转这一趋势,部分患者通过扰乱医疗场所的运行秩序,抑或直接对医务人员暴力相向,来维护自身的权益,或者发泄心中的怨恨与不满,从而导致医患关系更加恶化[1]。

对于医患关系恶化的原因,各方说法不一。有一部分意见认为,这是市场经济改革大潮中,医生职业道德沦丧、唯利是图,从而将患者利益抛之脑后的结果。另一部分则认为,体制变革导致了医生不得已的唯利是图行为,公立医疗机构的自负盈亏政策使得医生必须要追逐经济利益。而无论哪种意见,实际上都承认,在医疗体制改革的过程中,医患双方确实发生了利益冲突,且利益冲突日益加剧[4]。医药卫生体制的变迁当然对医患双方利益冲突的发生起到了重要的影响作用,但这种冲突绝非仅仅是医疗卫生体制变迁的结果,因为医疗卫生体制是嵌入于整个社会经济体系的一部分。因而,探寻城市地区医患关系的变化原因,绝不能忽略最近三十多年来作为生产方式、生活方式与基层社会组织方式的单位制的衰落所带来的深远影响。本文试图论证,单位制度的变化,使得医疗服务领域出现了“责任私人化”的趋向,而这种“责任转移”,对于医患双方利益冲突的发生与医患关系的恶化起到了推波助澜的作用。

单位制的变迁主要通过两条路径影响了患方,使得他们在获得医疗服务方面显现出责任私人化的趋势。医疗服务的筹资模式与医疗服务递送的组织模式是影响医疗服务体制的运行效果最重要的两个方面[5]。医疗卫生服务体系的改革便可以从这两个方面进行理解。而单位制的变革对患方利用医疗卫生服务亦可从这两条线索入手。一个有着医疗需求的病人急需解决两个问题:第一,自己得的什么病,严重吗?该求助于谁?第二,就医费用贵不贵?由谁支付?患者需支付多少?第三方能支付多少?这两方面的需要恰好与医疗服务的递送模式与筹资模式相对应。本文认为,单位制的改革,一方面使得医疗服务的筹资责任向医疗服务使用者倾斜,另一方面则使得如何选择使用医疗服务的职责转移到了患方,二者都导致了患方责任的加重,从而加剧了医患之间的利益冲突,也就导致了医患关系的恶化。下文在对公共服务的责任私人化进行界定与简单综述后,分别从这两条线索对医疗服务的责任私人化进行剖析。

二、公共服务的责任私人化

“责任私人化”并非医疗领域独有的现象,其出现在世界范围内各项公共服务的提供当中。而要理解我国城市地区公共服务的责任私人化趋势,则必须联系到单位制度走向衰亡的背景。

在国家《十二五关于基本公共服务的规划》中,“基本公共服务”被界定为“建立在一定社会共识基础上,由政府主导提供的,与经济社会发展水平和阶段相适应,旨在保障全体公民生存和发展基本需求的公共服务”。“享有基本公共服务属于公民的权利,提供基本公共服务是政府的职责。”而基本公共服务的供给范围,包括教育、就业、社会保障、医疗卫生、计划生育、住房保障、文化体育等领域。可见,医疗卫生服务是基本公共服务的一部分。

尽管规划中提到“提供基本公共服务是政府的职责”,但这并非政府一直以来遵循的理念。恰恰相反,随着1970年代末在世界范围内新自由主义浪潮的兴起,公共服务领域出现了“责任私人化”的趋势。在以英国撒切尔首相和美国里根总统为代表的旨在减少政府对市场干预、削减公共支出等的改革中,政府对各种公共服务的供给大大减少,许多公共服务被私有化,政府变直接提供公共服务为市场提供或政府购买服务。在此过程中,政府成功转嫁了公共服务的供给责任,而个人与家庭则相应地承担了更多的筹资(譬如更多的支付费用以购买服务)与供给职责(譬如有些公共服务不再提供,而要个体和家庭来提供这些服务)[6-8]。

同一时期,我国亦发生了类似趋势的变化。1970年代末改革前,多数城市居民及其家属的公共服务基本都由所在单位来提供[9]。彼时,“单位办社会”,单位是个“小福利国家”[5]。但改革后,单位被要求注重效率,其非生产性功能必须剥离。如阎云翔所指出的,“国家所推动的主要体制变革是给个体、国有企业和地方政府松绑,这样可以从底层激发工作热情、创造力和效率。与此同时,国家还从以前的社会主义福利体系中抽身而出,用许多方式摆脱提供公共产品的责任,以达到减轻财政负担的目的”[10]313。于是,原先由单位提供的公共服务领域就显现出明显的责任私人化趋势。这股趋势广泛出现在儿童抚育[11-12]、教育[13-14]、养老[15]、住房[16]、医疗筹资[17]、残疾人照护[18]等一系列公共服务领域中。这是国家从原有的社会福利与公共服务领域逐渐撤出、而同时市场力量开始逐步提供公共服务与福利产品所导致的后果[7]。

这些公共服务的责任私人化的本质是由政府发起并主导的责任边界的重新划分。通过这种方式,各方的责任被重新界定,政府推卸了相当多的公共服务筹资与供给职责,而相应的,个人与家庭则担当了这些被政府转嫁的职责[8]。徐月宾与张秀兰在评论改革后的社会福利体系的表现时说,“一是改革以来中国的社会保障制度只局限于为因旧体制解体而导致困难的人群以及其他社会边缘群体提供‘最后的安全网’,对于新体制形成过程中以及全球化形势下如何满足社会成员的发展需要和提高其适应经济社会变化的能力,则缺乏必要的支持;二是社会政策一直以减轻企业(国家)的社会负担、增加家庭和个人责任为主导思想,因此,由家庭承担了经济改革的主要成本”[7]593。这一评价用来评价改革后的基本公共服务体系亦相当合适。

公共服务的责任私人化破坏了基本公共服务的可及性与均等性[17]。对于个体与家庭而言,他们必须自己解决公共服务的筹资和递送问题,因而拥有不同经济财富资源、政治权力资源和社会关系资源的家庭在服务的获取方面就表现出巨大的差异,在这些资源的占有方面处于劣势地位的家庭无疑在改革后的公共服务获得方面显得力不从心。这导致个人与家庭对诸多公共服务的不满与批评,而公共服务的提供者则因为直接面对使用者,而感受和“承接”了来自使用者的不满、怨恨、甚至暴力行为。

而不同于西方国家的新自由主义进程,我国公共服务的筹资与递送与单位制密切相关。正是单位制的解体,才导致了公共服务均等化与可及性的困境[19]。这是由于,在改革过程中,效益较好的单位能够继续为员工提供公共服务,而效益较差的单位则干脆砍掉了公共服务方面的支出与供给,甚至相当一部分单位在改革大潮关停并转,导致大量城市居民无法获得公共服务,服务的可及性和均等性已无从谈起。当然,改革前不同单位员工在收入、福利待遇等方面亦存在明显差异[20],但不可否认,改革开始后的差距变得更为巨大。

因此,本文就以上述的论述为线索,检讨改革后医疗服务筹资与递送的责任私人化过程,以及由此导致的医患关系紧张。

三、医疗服务筹资的责任私人化

新中国成立后,为了进行经济生产,实施社会控制与保障生活需要,城市地区逐步建立起单位体制。单位对职工的生活需要“无所不包”,除了向员工提供工作岗位和货币工资之外,单位还提供住房、医疗、教育、食堂、澡堂,甚至为子女就业等提供支持[20-21]。所以,当一个人成为单位(尤其是机关、事业与全民所有制企业单位)职工后,他也就获得了“铁饭碗”,解决了在生活方面可能遇到的一系列“后顾之忧”。医疗卫生就是其中之一。

首先,单位解决了医疗服务的筹资问题。受到劳动保险医疗制度与公费医疗制度这两种强制性的雇主责任制度的覆盖,单位职工无需缴纳保险费用,在就医时却可享受优厚的医疗保险待遇:除需支付少量挂号费和出诊费外,其就医产生的诊疗费、住院费、手术费和普通药费均由单位支付。可见,当时的医疗服务筹资责任基本落到了单位和政府的头上:在劳保医疗制度下,企业医疗保障费用主要来自对企业工资总额的一定比例提取;而在公费医疗制度下,这笔费用主要来自财政按职工人头的专款拨付[19]。

1970年代末,经济改革启动,效率逻辑开始充斥于经济社会的各个层面,单位体制走向分崩离析。这一点对企业单位尤甚,因为改革迫使企业单位重新变成一个个讲究生产效率的实体,而核心措施就是给予单位成员以物质刺激。在改革者看来,改革前的企业单位之所以生产效率如此低下,是因为这些单位提供了“铁饭碗”、“大锅饭”以及优厚的社会保障、社会福利与社会服务,导致职工“不思进取”。因此,改革必须重新创造出一个“劳动力市场”,在这个市场中,企业单位应当有雇佣和解雇职工的自主权力,亦有激励员工的自主权力。借用薄大伟的话来说,这一改革就是要达到“劳动力的再商品化”[22]。因而,单位势必要剥离掉原来附着在其上的一系列福利待遇和生活保障,即要打破“铁饭碗”和“大锅饭”,以提升员工的竞争意识、提高其积极性,同时甩掉原先因担负这些职能而带来的沉重包袱。

因此,单位开始削减医疗服务方面的支出,筹资责任开始被转移至职工那里。而日益增多的单位“死亡”则使得许多职工直接失去了医疗保障,也就更加重了职工的就医费用负担。自1990年代初以来,城市当中自付医疗费用的人群比例迅猛上升。从卫生部主持的国家卫生服务调查所得数据可知,1993—2008年,原有的劳动保险医疗制度和公费医疗制度都经历了剧烈的变动过程。1993年医疗费用完全自付的人群比例已经高达27.3%。城市当中完全自费的病人逐渐增多,至2003年达到峰值,这一比例高达44.8%,到2008年时仍有28.1%。同期,劳保医疗从48.2%降为0,公费医疗则从18.2%降到3%[23]。换句话说,在改革后相当长一段时间内,城市居民中有近一半没有任何医疗保障计划的覆盖,他们需要自付所有就医费用。筹资责任的转移给他们看病带来了非常大的困扰,从而造成了“看病贵”的问题。

这一点在《人民日报》的报道中就有所反映。笔者以“看病贵”为关键词对《人民日报》全文数据库进行检索,结果发现早在1991年时,该报就已经有一篇报道提到了“看病贵”。尽管以“看病贵,怎么办”为题,但却与今天我们所理解的“看病贵”的含义大相径庭,因为该文主要从公费医疗给国家造成了沉重的财政负担的角度来阐述“看病贵”问题[24]。而至1995年,在一篇题为“药价怎么这样贵——患者话药价”的报道中,作者开篇就指出,“药价问题事关群众切身利益”。不同于以往批评大处方、看病贵的文章,作者问道:“如此开‘大处方’,怎能不加重患者负担?”文中提到,一些退休职工、农民和进城打工者、所属单位不景气者对药价贵的感受尤其强烈[25]。“大处方”和“看病贵”这些关键词都不是《人民日报》第一次报道,但这却是第一篇站在患者立场上来批评看病贵的文章。这意味着随着经济改革的深入,部分患者首先感受到了看病贵,且这样的患者随着社会转型的进行还在不断增加,因而反映在该报的报道中。

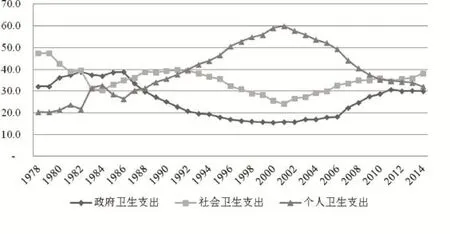

图1 我国卫生总费用的构成,1978—2014

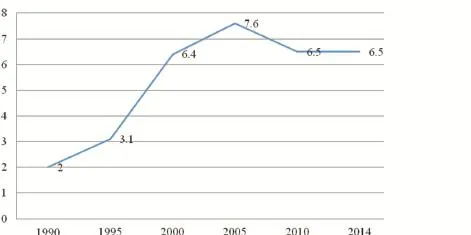

图2 城镇居民医疗保障支出占全年现金消费支出比例(%)

相关的统计数据亦确证了这一事实。政府的卫生支出占卫生总费用的比例自1980年代中后期开始逐步下降,此一趋势直到2002年才被慢慢扭转。相应的,个人卫生支出占卫生总费用的比例则从1970年代末开始逐步上升,在2001年达到峰值(约60%),此后缓慢下降,图1清楚地显示了1978年以来的这一趋势。

图2则显示了1990年以来城镇居民人均医疗保健支出占其全年现金支出的比例变化。1990年这一比例只占2%,此后迅猛上升,1995年为3.1%,2000年为6.4%,2005年达到峰值,为7.6%,之后该比例开始下降,不过基本停留在高于6%的水平,更显著高于1990年。这背后固然有居民对自身的身体健康日益重视、医疗需求增加的推动,但结合图1来看,我们可以判定,城镇家庭在医疗保健方面的消费支出负担逐步加重,反映了医疗卫生服务筹资责任的私人化过程。

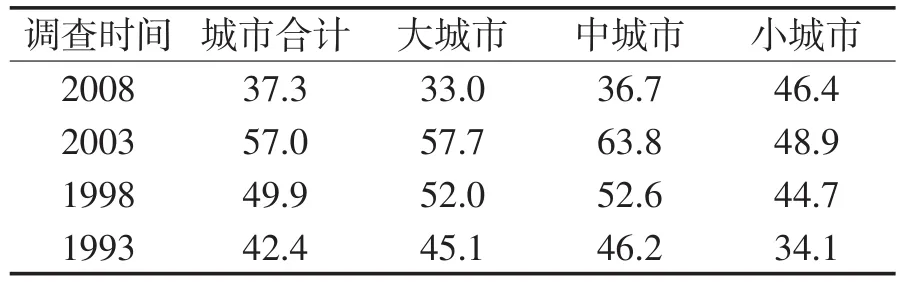

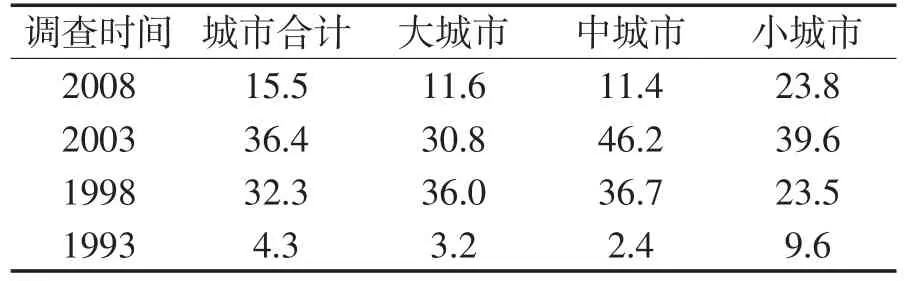

表1 两周患病未就诊比例(%),1993—2008年

表2 两周患病因经济困难未就诊的比例(%),1993—2008年

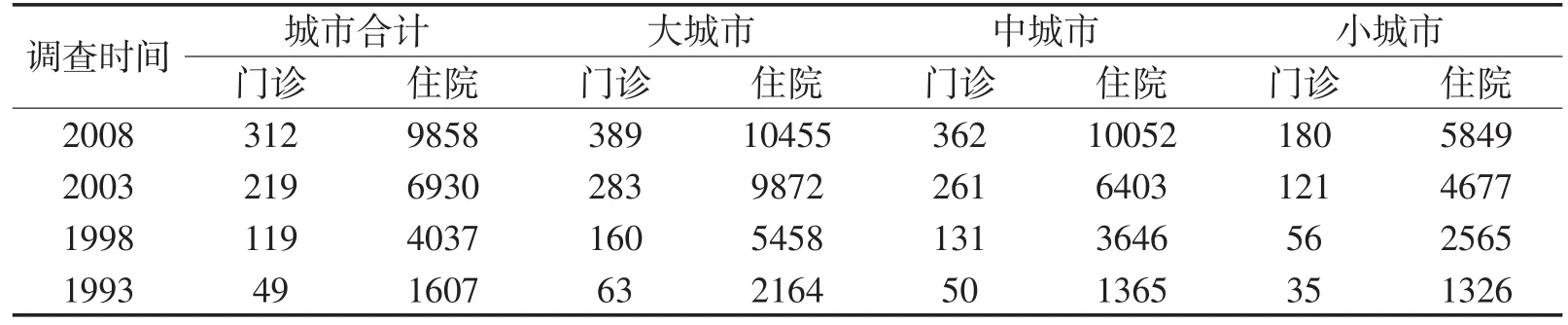

表3 居民次均门诊与住院医疗费用变化(元),1993—2008年

这一点在居民的医疗卫生服务使用方面表现得更为清楚。由表1与表2可知,前三次国家卫生服务调查显示城市居民两周内患病但未就诊的比例在逐次上升,从1993年的42.4%,增长到2003年的57%;在未就诊人群中,因为经济困难而未去寻求医生帮助的比例则从1993年的4.3%猛增至1998年的32.3%,2003年则升至36.4%。与此同时,居民的医疗花费则在飞速上涨。2003年较1993年的门诊与住院的次均费用分别增长了3.47和3.31倍(表3)。这些数字与两周患病未就诊的数据相呼应,说明当时大量缺少医疗保障覆盖的居民面对日益上涨的医疗费用却只能自掏腰包,导致他们当中的一部分人有病不治。“城市基本医疗保障制度长期缺位,患者一下子被推到医疗市场之中,仅凭家庭一己之力负担医疗费用。个人(家庭)收入水平直接决定了就医选择,医疗服务利用的不公平随之而生。”[17]因而,这些患者可能最先滋生出对医生的不满情绪,因为在他们看来,自己看不起病一方面是单位不负责任,另一方面则是医生唯利是图①患者常常将高药价归咎于医生的“大处方”等不当行为,因为医生是患者直接面对的服务提供者。比如1995年《人民日报》的报道上就指出医生的三项“错误做法”:多开药、开好药、乱开药。这造成了患者的就医负担加重,患者叫苦不迭。可参见参考文献[25]。。而恰如Relman所指出的,医生对于经济利益的强调与追求,是医患关系恶化的重要根源之一[29]。

1998年,《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》发布,提出建立职工基本医疗保险制度,强调医疗保障是政府、雇主和雇员三方共同的责任,责任私人化的趋势开始出现转折。不过,城市职工的医疗保障覆盖工作进展缓慢。一直到2003年以后,这一工作才提速。2007年,政府又颁布《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》,将城市当中的非就业人口纳入医疗保障当中。如此,新的医疗保障体系开始发挥重要作用。从表1、表2和表3可以看到,2008年较2003年,两周患病未就诊人群的比例首次出现下降,因经济困难而未就诊的人群比例亦下降显著,医疗费用的增速也明显减缓。此后,我国的医疗保障制度工作的稳步推进,至2011年,我国医疗保障的城乡覆盖率已经超过95%[30],需要自付医疗费用的居民比例显著下降,被保居民需要自付的医疗费用负担也在下降。不过,医疗费用以及居民的医疗支出负担仍在上升,筹资责任私人化的趋势并未被完全扭转过来(图1、图2)。这就导致了医疗服务获得方面的阶层分化,因为收入较高的阶层可以购买更多的优质医疗服务,而低收入阶层人士可能因病致贫,进而陷入贫病循环[31]。

四、医疗服务递送的责任私人化

然而,医患关系并未随着本世纪初的筹资责任私人化趋势的转折而转折,一方面是筹资责任私人化的趋势并未得到完全遏制,另一方面则是因为单位制变迁所带来的医疗服务递送责任私人化的趋势依旧。

单位制变迁导致医疗服务递送的责任私人化主要表现为两个方面:其一是大量初级诊疗服务机构消亡,致使初级诊疗服务的可及性大大受损;其二是分级诊疗的科层制调节力量消失,造成患者就医呈现“倒金字塔型”的畸形结构。当然,上述两个方面的出现并不仅仅是单位制变迁的结果,而还有其他不可忽视的原因,尤其是整个医疗服务递送体系的制度逻辑的蜕变[23]。本文只聚焦于单位制变迁对医疗服务递送的责任私人化所带来的影响。

改革前,单位制对于当时医疗服务递送的重要意义在于它提供了一个恰当的“入口”,由此帮助职工解决了就医启动时该求助于谁、该如何求助的问题。这与现代医疗领域中存在的严重信息不对称问题有关。普通人在患病时,并不清楚自身的疾患应如何获得医疗系统的帮助、获得何种帮助。也即是说,当单位职工感受到身体病痛时,他并不能准确判别自身基本的疾病状况,而需要医学专业人士作为“代理人”来做出诊断与处置。当时单位内部的医务室、门诊部、单位医院等实际上就构成了一个恰当可及的“入口”,其中的医生充当了“代理人”的角色,不但帮助职工缓解病痛,而且亦能替他们做出就医决策。

虽然当时也有更高层级的医疗服务机构,但患者并不能“自由”前往就医。职工的就医费用由医疗保障制度报销的前提是,其须先前往所在单位的医疗机构或基层医疗机构就诊,至于是否需要住院或转诊至更高一级的医疗机构进行诊断与治疗,则由该基层医疗机构的医生决定①我们的相关访谈发现,很多时候单位领导会参与到转诊决策中,而且拥有最终决定权。这与下文所述的职工对单位的“依附”密切相关。。由于当时绝大多数的资源都是由国家通过单位分配到具体的个人,个体几乎不可能从单位体系以外获得资源,因此导致了个体对单位的“依附”[20]。于是,当一个为劳动保险或者公费医疗所覆盖的城市居民需要医疗服务时,他一般须遵守从初级到三级逐级转诊的程序,越级就诊将得不到报销或干脆得不到医疗服务[23]。因此,职工基本没有就医的自由选择权利。可以说,单位职工在医疗服务筹资与递送方面的“责任免除”是以其服从就诊时的科层制调节为前提的[32]。正如某单位职工回忆这套就医程序时说道:“在那个年代,有单位的职工称之为‘公家人’,他们每次去看病,先到单位的保健站,如果看不了,保健站的大夫开出手续,职工领取一份‘三联单’后,机关干部凭公费医疗本,企业职工凭劳保医疗证,到大医院就诊。‘三联单’每一联都填有个人信息和单位的编号,大夫在每一联盖上单位的‘红戳’,职工看完病,大夫会撕下一联留底,然后医院直接找单位结账。个人就掏1毛钱左右的挂号费。”[33]

改革后,于患者来说,如何求医问药的问题就变得自由起来,但同时亦变得有些棘手。首先,单位制的市场化改革使得原属于单位的基层医疗服务机构失去了存在和运行的制度基础[19],但同时却又没有及时代之以适当的服务主体。“入口”与“守门人”的缺失,导致患者在产生医疗需求时多少显得有点“不知所措”与“无所适从”。其次,医疗保障制度的转型,对患者就医的约束力量基本消失殆尽,科层制的转诊体系缺少了实施基础。在此情况下,对于医疗知识甚少的患者来说,最为理性的选择就是直接前往大医院就诊[34],如此才最有可能得到最优质的服务。再次,世纪之交逐步推开的“社保卡/医保卡”可以说正式结束了单位制时代“三联单”型的就医程序,而代之以求医问药的“一卡通”时代,即逐步地,城市居民便可以持“一卡”到所有大医院和特色专业医院看病。社保卡的意义非常类似于身份证,1980年代启用的居民身份证使得老百姓可以个人身份自由活动,而不再依赖家庭户口簿证明自己的身份[10]。而社保卡在居民求医问药方面的意义正是如此,它使得居民能够摆脱原来的科层制分级诊疗体系的约束而自由就医,但这种“就医自由”多少有些被动[23]。

由此,单位制度变迁就重塑了居民的就医行为。在此过程中,居民求医问药的责任很大程度上向个体与家庭转嫁,当他们产生医疗需求时,由于得不到如英国国家卫生服务体系(NHS)中的全科医生的帮助与建议,而往往直接奔向三甲医院寻求医生的帮助。这就是为什么“百度医生”与号称“全球最大医院”的郑大一附院同时出现的原因。普通患者事实上都有获得可靠初级诊疗服务的需求,这不但是因为初级服务能够帮助患者解决大部分病痛问题,而且亦能够给予他们可靠的临床建议与意见,在进一步的求医问药过程中发挥关键的指导与引领作用[35]。而改革后患者恰恰缺失了初级诊疗服务,求医问药的责任就转移到了他们自己那里。由此,对许多无所适从的患者来说,百度不失为一个可替代的“入口”,给予他们一些医疗知识与临床建议;或者则直奔如郑大一附院之类的大医院,因为那里集中着最为优质的资源,因而是一个更为可靠的选择。

然而,三甲医院的医疗服务资源总是有限的,其不可能无限量地提供多数患者本来并不需要的医疗卫生服务。于是,“看病难”问题凸显,千方百计想涌入大医院的患者开始“各显神通”,他们有的提前一天排队挂号,有的寻找黄牛高价购买挂号条,有的则通过关系运作与医务人员建立联系获得挂号条与优质服务……总之,就是要获得进入大医院的“通行证”。患者之间对稀缺医疗资源的竞争趋于白热化,而这就显现出医疗服务获得上的分化。相较于服务筹资的责任私人化所导致的服务获得的阶层分化,由递送责任私人化所导致的服务获得的阶层分化表现出更为“多维”的特征,除了经济资源,在政治或社会资源方面占据优势地位的个体与家庭就在获取优质服务方面有着诸多便利(如通过私人关系获得医疗服务),相较于这些资源占有量较少的阶层,他们更易获得服务,或者更易获得优质服务。

最终,就医结构就逐渐从“金字塔型”转变成了“倒金字塔型”:大医院门庭若市,小机构门可罗雀,空有三级医疗机构架构之名,却无分级诊疗之实[23]。各种程度病重的患者,包括本来可以在二级医院或基层机构解决问题的患者都习惯前往三甲医院。然而,千辛万苦进入医院后,患者对服务却并不满意,因为大夫几分钟就看诊完毕,甚至连基本的观察或触诊都没有;或者直接要求患者做各种检查化验;或者直接开一大堆药;或者收病人住院。但另一方面,三甲医院的医生对这种医疗服务的提供也不满意,他们每天纠缠于各种各样普通的“头疼脑热”和“感冒发烧”,处理这些“小毛小病”带给他们的职业成就感极低。加之在人满为患的条件下,医生亦不可能给予每个病人充足的时间,他们必须在一定的时间内结束所有患者的门诊,否则医患之间的冲突、患患之间的矛盾都将“此起彼伏”。试问如此状态下,医患关系怎能不恶化?

五、结论与政策启示

本文结合既有文献与调查统计数据,对1970年代末改革以来由单位制变迁所导致的医疗服务领域的责任私人化问题进行了描述与分析。不同于已有研究将医患关系的恶化主要归咎于医药卫生体制的改革,本文则在承认该种观点的前提下,将主要的注意力转向单位制度的变迁。

长久以来,单位制是我国城市社会一项重要的经济、政治与社会制度安排,单位承担多样的功能,肩负多重的使命,并成为城镇居民生活的一个重要背景。也由此,单位的制度安排及其变迁深刻形塑了职工医疗服务的获得。改革前,单位制无所不包的特性解除了职工在医疗服务筹资与递送两个方面的职责,职工在不缴纳任何费用的情况下,几乎免费获得较为可靠的医疗服务。改革后,单位尤其是企业单位朝着追求经济效率的方向迈进,原来无所不包的公共产品提供就被认为不合时宜。在改革过程中,大量企业单位消失。这使得许多职工失去了医疗保障的覆盖,就医不得不自付费用,由此导致医疗服务的筹资责任从政府和单位转移到了个体与家庭;亦使得职工失去了较为可靠的初级诊疗服务,许多人直接涌向大医院就医,就医看似自由,实际却是求医问药的责任转移,个体及其家庭需要自己决策并承担责任。在这一过程中,医疗服务的利用出现了竞争与分化,占有较多经济、政治和社会资源的病患就得到了更多更优质的医疗服务,而占有这些资源较少的病患在利用服务时就处于不利地位。

医疗服务责任的私人化至少从以下三条路径导致了医患关系的恶化。其一,医疗服务筹资的责任转移导致病患个体及其家庭的医疗支付负担大大增加,这可能使得不满的患者将矛头指向他们所直接面对的医生。其二,医疗服务递送的责任转移导致病患自由就医,从而在整体就医结构上呈现无序状态,尤其是大医院面对海量的病人,优质医疗服务资源供不应求,因此医患都不满意,双方经常处于剑拔弩张的状态,冲突一触即发。其三,筹资与递送的责任转移导致医疗服务获得的不平等,相当多的病患得不到恰当的医疗处置,亦会对医疗服务的提供者不满甚至怨恨,最终导致医患关系的紧张。

就政策启示而言,本文并不是说单位制度是医疗服务责任私人化趋势得以扭转的必要条件,只是就改革前后的医疗服务的提供做了一番历史检讨。医疗服务的责任私人化是改革以来我国公共服务责任私人化的一个缩影。事实上,在各个公共服务领域,包括儿童养育、教育、养老、住房、残疾人照顾等领域都出现了政府和单位“撤退”,将责任转移给了个体与家庭。结果,政府和单位减轻了经济负担。然而对个体与家庭而言,他们不得不承担这些责任。由此,在整个公共服务的供给与使用层面,出现了激烈的竞争与显著的分化,那些收入较少、权力缺乏、人脉紧缺的个体与家庭在获取公共服务方面处于明显的劣势地位。这也就是为什么政府近几年重拾在公共服务提供中的责任,不断强调公共服务的可及性与均等化的原因。

毫无疑问,扭转这种趋势需要政府在公共服务供给中扮演更为积极的角色。以医疗服务为例,这种积极角色绝不仅限于政府扩大对医疗领域的财政投入——事实上,这一点政府已经做得很多,而且亦应该在医疗服务的递送方面有所作为,尤其是应该以适当方式实现初级诊疗服务的可及性、可得性、可靠性和均等化,重建机制,使分级诊疗能够行之有效,最终缓解紧张的医患关系。

[1]姚泽麟,赵皓玥,卢思佳.医疗领域的暴力维权及其治理——基于2002—2015年媒体报道的内容分析[J].社会建设,2017(1):50-63.

[2]林群英.抵制不正之风,拒收病人“红包”:福建廉洁行医见成效[N].人民日报,1988-09-12(01).

[3]Chan,Cheris Shun-ching and Zelin Yao.2012.A Market of Distrust and Obligation:The Micropolitics of Unofficial Payments for Hos⁃pital Care in China[Z].2012 Annual Meeting of American Sociological Association.

[4]杜治政.医患关系面临的课题:利益的冲突[J].医学与哲学,2002(11):4-8.

[5]顾昕,高梦滔,姚洋.诊断与处方:直面中国医疗体制改革[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[6]哈维.新自由主义简史[M].王钦译.上海:上海译文出版社,2016.

[7]徐月宾、张秀兰.中国政府在社会福利中的角色重建[J].中国社会科学,2005(5):80-92.

[8]唐灿,张建.家庭问题与政府责任——促进家庭发展的国内外比较研究[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[9]郁建兴.中国的公共服务体系:发展历程、社会政策与体制机制[J].学术月刊,2011(3):5-17.

[10]阎云翔.中国社会的个体化[M].陆洋等译.上海:上海译文出版社,2016.

[11]肖索未.“严母慈祖”:儿童抚育中的代际合作与权力关系[J].社会学研究,2014(6):148-171.

[12]马春华.重构国家和青年家庭之间的契约:儿童养育责任的集体分担[J].青年研究,2015(4):66-75.

[13]卢乃桂,董辉.审视择校现象:全球脉络与本土境遇下的思索[J].教育发展研究,2009(20):1-6.

[14]金一虹,杨笛.教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J].南京社会科学,2015(2):61-67.

[15]Ikels,Charlotte.Settling Accounts:The Intergenerational Contract in an Age of Reform[C]//Deborah Davis and Steven Harrell edit⁃ed.Chinese Families in the Post-Mao Era.Berkeley:University of California Press,1993:307-330.

[16]钟晓慧.“再家庭化”:中国城市家庭购房中的代际合作与冲突[J].公共行政评论,2015(1):117-140.

[17]杜创,朱恒鹏.中国城市医疗卫生体制的演变逻辑[J].中国社会科学,2016(8):66-89.

[18]马志莹.亲密的生命政治——家庭权责主体与精神卫生立法[J].思想战线,2014(3):42-49.

[19]葛延风,贡森,等.中国医改:问题·根源·出路[M].北京:中国发展出版社,2007.

[20]华尔德.共产党社会的新传统主义:中国工业中的工作环境和权力结构[M].龚小夏译.香港:牛津大学出版社,1996.

[21]李汉林.中国单位现象与城市社区的整合机制[J].社会学研究,1993(5):23-32.

[22]Bray,David.Social Space and Governance in Urban China:the Danwei System from Origins to Reform[M].Stanford:Stanford Uni⁃versity Press,2005.

[23]姚泽麟.政府职能与分级诊疗:“制度嵌入性”视角的历史总结[J].公共管理学报,2016(3):61-70.

[24]颜建军.看病贵怎么办[N].人民日报,1991-05-08(02).

[25]赵志文,王瑄.药价怎么这样贵?——患者话药价[N].人民日报,1995-05-14(01).

[26]国家卫生和计划生育委员会.2015中国卫生和计划生育统计年鉴[Z].北京:协和医科大学出版社,2015.

[27]卫生部.2012中国卫生统计年鉴[Z].北京:协和医科大学出版社,2012.

[28]卫生部统计信息中心.2008中国卫生服务调查研究:第四次家庭健康询问调查分析报告[R].北京:中国协和医科大学出版社,2009.

[29]Relman,Arnold S.The Impact of Market Forces on the Physician-patient Relationship[J].Journal of the Royal Society of Medicine 1994,87(Supplement No.22):22-24.

[30]李玲,陈秋霖.理性评估中国医改三年成效[J].卫生经济研究,2012(5):7-12.

[31]李建新,夏翠翠,于学军.家庭医疗支出与负担[C]//谢宇等.中国民生发展报告2014.北京:北京大学出版社,2014:111-139.

[32]Whyte,Martin King,William L Parish.Urban Life in Contemporary China[M].Chicago:University of Chicago Press,1985.

[33]刘洪清.公费劳保医疗:渐行渐远的记忆[J].中国社会保障,2009(10):42-45.

[34]姚泽麟.行政、市场与职业:城市分级诊疗的三种治理模式及其实践[J].社会科学,2016(6):84-93.

[35]朱恒鹏.医患冲突恶化的根源及对策[EB/OL].中国社会科学网,http://www.cssn.cn/jjx/jjx_gd/201403/t20140313_1028217. shtml[2014-03-13].

(责任编辑许丽玉)

C913

A

]1671-511X(2017)01-0024-09

2016-10-22

2015年度国家社科后期资助项目(15FSH007);2014年度教育部人文社会科学研究基金项目(14YJC840040);2014年度上海市哲学社会科学规划课题(2014ESH001)及江苏省“道德发展智库”项目阶段性成果。

姚泽麟(1982—),华东师范大学社会发展学院讲师,研究方向:医学社会学和职业社会学。