绿色发展与居民幸福感

——基于中国综合社会调查数据的实证分析

李顺毅

(贵州财经大学 经济学院,贵州 贵阳 550025)

财贸研究 2017.1

绿色发展与居民幸福感

——基于中国综合社会调查数据的实证分析

李顺毅

(贵州财经大学 经济学院,贵州 贵阳 550025)

绿色发展对居民幸福感的影响可以通过增长效应和绿色效应发挥作用。运用2010年中国省际绿色发展指数和中国综合社会调查(CGSS)数据进行实证分析,结果表明:从全国层面看,绿色发展总体上有利于增强居民幸福感;从区域角度看,在东部地区,绿色发展不仅能有效促进居民幸福感的提升,而且其幸福增进效应高于全国平均水平,但在中西部地区,绿色发展并没有产生显著的幸福增进效应;从城乡角度看,绿色发展将有效提升城镇居民的幸福感,但对农村居民幸福感的影响并不显著。因此,转变经济发展方式、坚持绿色发展对于增进居民幸福感,从而破解中国的“幸福悖论”具有重要意义,但同时也需要重视区域和城乡存在的差异。

绿色发展;幸福感;区域差异;城乡差异

一、引言与文献综述

发展的根本目的在于不断增进人们的福祉,让人们感受到更多的幸福。然而,在以追求经济增长为导向的传统发展方式下,多数研究表明中国人的主观幸福感或生活满意度并没有随着高速的经济增长而显著上升(周绍杰 等,2015)。造成这种结果的原因之一是,伴随着经济高增长,中国的生态环境不断恶化。居民的幸福感不仅与自身及其家庭的收入、相对地位等个体特征有关,而且也与影响生活质量的各种外部条件密切相关。生态环境的恶化不仅会破坏人们的生活环境,而且危害身体健康,势必降低人们的幸福感(杨继东 等,2014)。由此反映出,以牺牲生态环境为代价、片面追求经济增长的传统发展方式在提升居民幸福感上存在着严重的局限性。

党的十八届五中全会将“绿色发展”确定为推动中国经济社会发展和实现全面建成小康社会目标的五大发展理论之一。绿色发展要求既有发展,又要绿色,即人与自然和谐共进,更加注重发展的质量和效益,坚持环保、节约、高效、可持续的发展原则,将生产发展、生活富裕、生态良好的多维发展目标有机融合。绿色发展与传统增长方式显著不同,那么,绿色发展能否突破传统增长方式在提升居民幸福感上的局限,有效增强人们的幸福感受呢?而且,中国区域、城乡差异明显,绿色发展对居民幸福感的影响是否会因此而产生差异?回答这些问题不仅有助于丰富我们对主观幸福感影响因素的认识,同时对于更好地坚持绿色发展理念和切实提升居民幸福感也具有重要的现实意义。

近年来,对居民主观幸福感影响因素的探讨已成为学者广泛关注的问题。现有文献中影响中国居民幸福感的因素总体上可分为两大类:一类是个体和家庭特征,主要包括绝对收入和相对收入(官皓,2010;李清彬 等,2013),以及性别、年龄、教育、宗教、婚姻、就业、健康、情绪、预期、住房状况、社会资本等因素(Helliwell,2003;刘军强 等,2012;李涛 等,2011;李磊 等,2012;张梁梁 等,2015);另一类是影响居民感受的外部环境因素,例如经济增长与宏观经济环境、经济全球化、收入差距和机会不均等、户籍制度与城乡分割、政府质量、社会犯罪、腐败、财税体制和财政支出等(罗楚亮,2006;鲁元平 等,2011;何立新 等,2011;Easterlin et al.,2012;陈刚 等,2012;陈钊 等,2012;马汴京 等,2014;张国林 等,2015;杨志安 等,2015)。

由于居民幸福感的外部影响因素研究具有较强的政策指导意义,因而成为近几年来学者关注的重点。在此类研究中,除上述各因素外,生态环境对居民幸福感的影响正在日益受到重视。Levinson(2012)对美国的实证分析表明,空气污染会显著降低居民的幸福感;Ferreira et al.(2013)运用欧洲社会调查数据也得到与上述研究一致的结论。黄永明等(2013)、杨继东等(2014)、李梦洁(2015)、武康平等(2015)、郑君君等(2015)的实证研究都表明环境污染或空气质量恶化总体上对于居民幸福感的影响是负面的。另外,环境对居民幸福感的影响还具有明显的异质性,例如:黄永明等(2013)发现,环境污染对中国东部地区居民的主观幸福感影响较大,而对中西部地区居民的影响尚不显著;郑君君等(2015)发现,空气污染对居民幸福感的影响存在城乡差异;李梦洁(2015)认为,环境污染对于不同收入水平群体幸福感的影响程度也不相同。

从现有文献看,尽管众多因素已被纳入幸福感研究之中,但经济发展方式对居民幸福感的影响还没有得到充分讨论。面对日益突出的资源环境约束,加快经济发展绿色化转型的任务十分迫切。绿色发展不是片面追求经济增长,也并非为了保护生态环境而放弃增长,而是经济社会发展与生态环境改善的有机统一。因此,绿色发展对居民幸福感的影响既与经济增长的影响不同,也不完全等同于生态环境的影响。那么,绿色发展的综合效应对中国居民幸福感的影响究竟如何,目前还没有实证研究进行检验。本文将运用北京师范大学等单位联合发布的“中国绿色发展指数”和中国综合社会调查(CGSS)数据实证分析绿色发展对中国居民幸福感的总体影响以及区域、城乡之间的差异,并运用工具变量法处理内生性问题可能带来的估计偏误。

二、绿色发展影响居民幸福感的机制分析

绿色发展是经济社会发展与生态环境改善的有机融合,是兼具生产发展、生活富裕、生态良好等多维目标的人与自然和谐发展方式。绿色发展对居民幸福感的影响可以通过增长效应和绿色效应发挥作用。

从增长效应来看,绿色发展并非不要经济增长,而是不要以牺牲生态环境为代价的片面经济增长,是要在人与自然和谐共进的基础上实现经济增长。在经济增长与居民幸福感的关系上,一些研究根据经验数据发现,经济增长与居民幸福感的提升并非具有显著的正相关关系,由此提出了“幸福悖论”(即“Easterlin悖论”)。在针对中国的研究中,有的文献认为中国的经济增长与居民幸福感的提高具有同向趋势(刘军强 等,2012),而也有研究显示,中国出现了经济增长与国民幸福感背离的现象,即存在“幸福悖论”(鲁元平 等,2010)。应该说,经济增长是居民财富和收入水平提高、生活质量改善的物质基础,经济增长本身应有利于居民幸福感的提升,至少不应成为幸福的障碍。中国出现“幸福悖论”在很大程度上与传统增长方式存在的缺陷有关。在传统经济增长过程中出现的城乡分割、收入差距扩大、机会不均等、政府民生支出不足、生态环境恶化等问题都对居民幸福感产生了显著的不利影响(罗楚亮,2006;鲁元平 等,2010;何立新 等,2011;黄永明 等,2013),它们抵消甚至超过了增长本身所带来的正面作用。因此,中国的“幸福悖论”并非来自增长本身,而是由于传统增长方式存在缺陷。伴随着经济增长方式的转型,在城乡分割、收入差距和机会不均等问题得到有效改善的基础上,绿色发展理念下的经济增长将有利于促进居民幸福感的提升。

从绿色效应来看,随着收入水平的提高,人们对良好生态环境的需求也在不断增强,生态环境质量对居民幸福感的影响也日益突显。生态环境对居民幸福感的影响主要由以下渠道产生:一是通过健康影响居民幸福感。恶劣的生态环境条件不仅会增加居民发生疾病的可能性,而且会增加人们对健康问题的担忧(杨继东 等,2014),因此,改善生态环境有利于提升居民幸福感。二是良好的生态环境能够有力提升一个地区的生活宜居度,从而增强居民幸福感。三是从收入增长的可持续性看,以破坏生态环境换来的增长只能是短期的,长期来说,可持续的收入增长必须建立在人与自然和谐发展的基础上,而且良好的生态环境资源本身就可以通过发展绿色产业、供给生态产品增加居民收入,因此,绿色发展下居民对收入增长的可持续性预期及其实际获得都将增强其幸福感。四是心理审美感知作用。蓝天白云、绿水青山、洁净的空气都会使人心情愉悦,Mackerron et al.(2013)调查发现,当人们处在优美的自然环境中,与处在普通都市的环境相比,幸福感会更强。绿色发展通过产业结构优化、生态环境治理和环保技术广泛应用等措施,可以更好地保护和改善生态环境,进而提高居民的幸福感。

应该说明的是,绿色发展对居民幸福感的提升作用能否得以有效发挥还需要一定的条件:一是绿色发展的幸福效应会受到城乡二元结构、收入差距、机会不均等因素的制约,这些因素对居民幸福感的影响是直接和切近的,如果不解决这些问题,绿色发展提高居民幸福感的效应将难以充分发挥。二是受经济发展和收入水平的限制,在经济发展相对落后、收入水平偏低的环境下,人们对改善物质生活状况的要求更加迫切,收入等物质因素对幸福感的影响往往会比生态环境因素更突出,因此,绿色发展的幸福效应在经济发展和收入水平较低的地区可能并不显著。三是从传统增长方式向绿色发展方式转型的过程中,必然伴随着产业结构、就业岗位、生计模式等方面的巨大调整,调整的阵痛可能导致短期内降低人们的幸福感,因此,绿色发展对居民幸福感的增进效果从长远来看将会比短期更为明显。

三、模型设定与数据说明

为了检验绿色发展对居民幸福感的影响,本文借鉴陈刚等(2012)、杨继东等(2014)的做法,设定基准回归方程如下:

Happinessij=β0+β1greendevelopmentj+γWij+φZj+εij

(1)

其中:i表示居民个体,j表示居民i所在的省份;Happinessij为居民幸福感程度,greendevelopmentj为j省的绿色发展水平;Wij是居民个体特征变量集合;Zj是影响居民幸福感的区域特征变量集合;εij为随机扰动项。

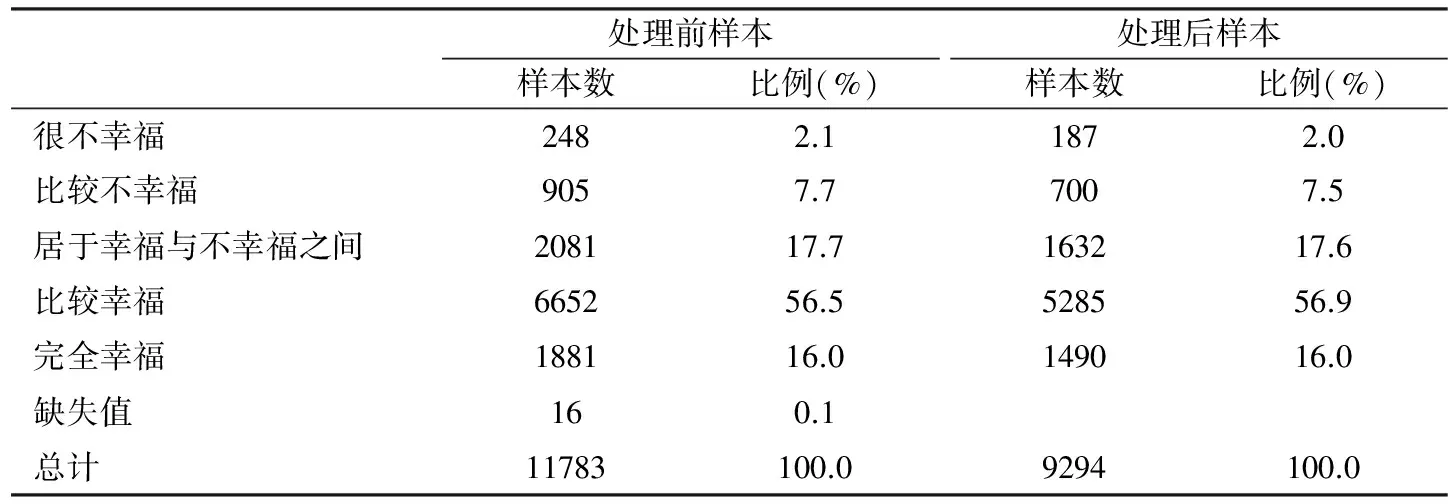

反映居民幸福感的数据来自2010年中国综合社会调查(CGSS)数据。该数据集是由中国人民大学等单位联合组织的一项全国范围的大型抽样调查所得,根据公布的数据,2010年的调查覆盖中国大陆31个省份,样本总量为11783个。调查问卷中关于居民幸福感的问题是 “总的来说,你认为自己的生活是否幸福?”,五个备选答案分别为:很不幸福、比较不幸福、居于幸福和不幸福之间、比较幸福、完全幸福。按照已有文献的普遍做法,本文将幸福感程度设定为有序等级变量,将上述五个备选答案依次赋值为1-5,等级值越高表明其幸福感越强。

绿色发展水平的度量,本文采用2010年中国省际绿色发展指数。该指数来自北京师范大学、西南财经大学和国家统计局中国经济景气监测中心联合发布的《2012中国绿色发展指数报告——区域比较》,其中计算省际绿色发展指数的指标体系由经济增长绿化度、资源环境承载潜力、政府政策支持度3个二级指标,共60个三级指标构成,其较为科学和全面地反映了一个地区的绿色发展水平(北京师范大学科学发展观与经济可持续发展研究基地 等,2012)。

控制变量主要包括居民个体特征变量和反映所在省份经济环境的区域特征变量。参考目前多数文献的做法,居民个体特征中,本文控制了绝对收入、相对收入、性别、年龄及其平方项、受教育年限、婚姻状况、政治身份、医疗保险、养老保险、就业状况、宗教信仰、户籍、健康状况、住房、公平感、社会信任、情绪等变量。其中:对于绝对收入,采用杨继东等(2014)的做法,以家庭收入的自然对数来衡量;对于相对收入,采用李清彬等(2013)的做法,使用被调查者自己报告的社会经济地位的层次来衡量;对于就业状况的度量,采用0-1二值变量,非自愿失业(包括调查中回答毕业后未工作、承包土地被征用而无工作、因单位原因失去原工作、因个人原因失去原工作的样本)设为1,其他情况设为0;对于公平感,通过被访者对“考虑到您的教育背景、工作能力、资历等各方面因素,您认为自己目前的收入是否公平?”的回答来反映;对于社会信任,通过被访者对“总的来说,您是否同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的?”的回答来反映;对于情绪,通过被访者对“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的情形”的回答来反映。居民所在省份的区域特征变量中,本文主要控制了人均GDP、城市化率、收入差距和经济增长速度。居民个体特征变量的数据均来自CGSS(2010)的微观调查数据;经济环境变量中,反映收入差距的基尼系数来自孙晓一等(2015)测算的2010年各省份居民收入的总体基尼系数;其他数据来自2011年《中国统计年鉴》。各变量的详细度量方法和描述性统计如表1所示。

表1 主要变量的度量方法和描述性统计

注:本表报告的描述性统计结果来自对原样本集进行数据处理后的样本,处理后的样本容量为9294个。

本文对数据进行了以下处理:(1)由于西藏的绿色发展指数没有被测算,本文没有包含西藏地区的样本;(2)删除了本文所需各变量的调查结果中出现拒绝回答、不知道、不适用情况的样本;(3)为防止异常值的干扰,剔除了家庭收入最高和最低2%的样本(杨继东 等,2014)。经过以上处理,本文获取的2010年中国30个省份城乡居民样本共计9294个。数据经过处理后,居民幸福感的分布并没有发生明显变化(如表2所示),仍较好地反映了原样本的幸福感分布特征。

表2 居民幸福感分布状况

四、实证结果分析

(一)基本回归结果

在估计方法上,由于居民幸福感是通过有序离散型变量度量的,严格来说应采用有序probit或有序logit模型进行估计,但Ferrer-i-Carbonell et al.(2004)的研究表明使用有序probit或有序logit估计与使用OLS估计方法得到回归系数的符号和显著性都是一致的。不少国内研究也采用OLS方法来估计各种因素对居民幸福感的影响(何立新 等,2011;陈钊 等,2012;刘斌 等,2012)。此外,考虑OLS估计结果更加直观和便于解释,因而本文也采用OLS估计方法。

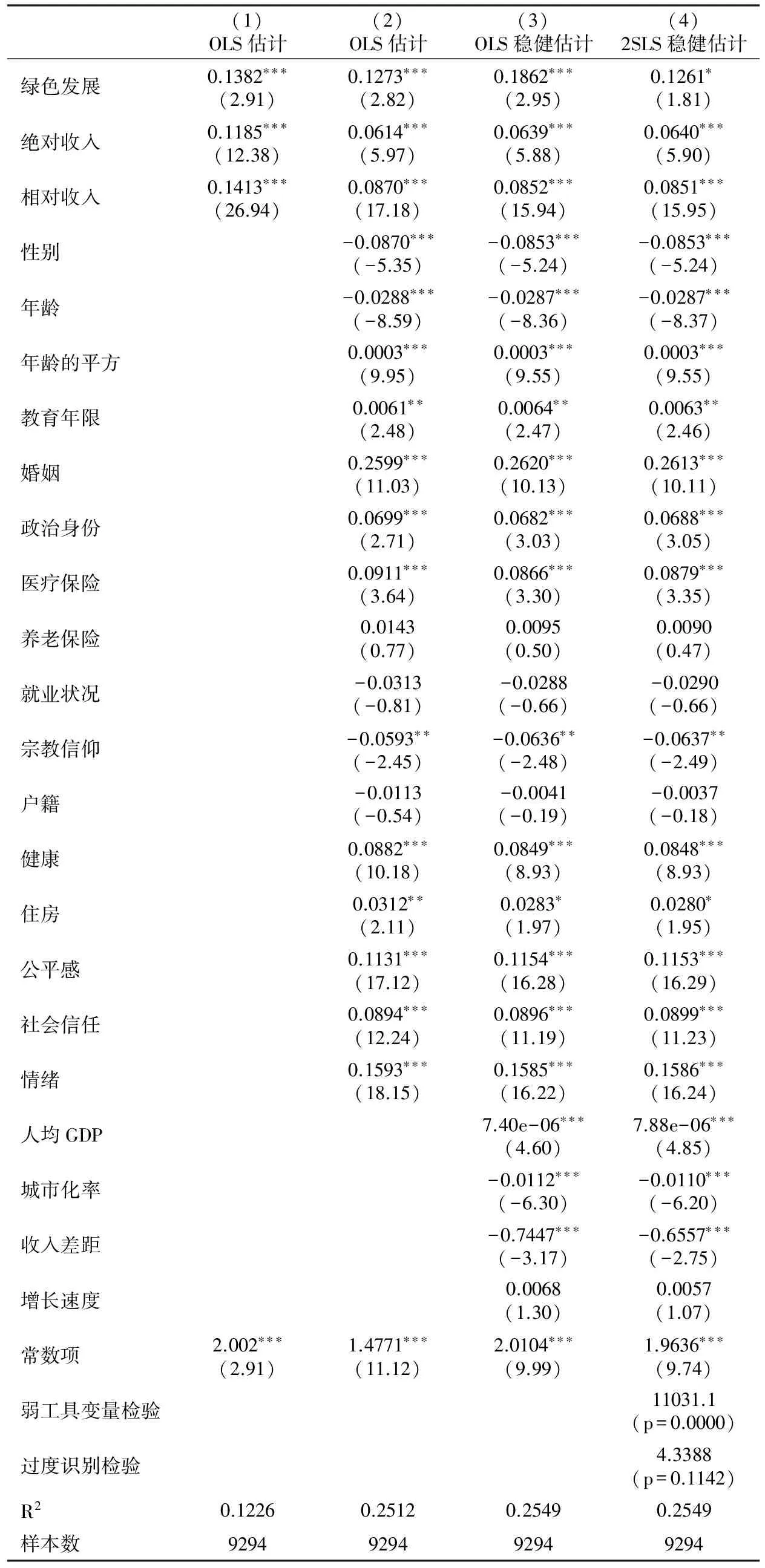

表3的列(1)-(3)报告了全国样本下使用OLS方法检验绿色发展对居民幸福感影响的估计结果。为了使结果更加稳健,我们逐步加入反映居民个体特征和区域特征的各控制变量,并在第(3)列报告了采用稳健标准误的估计结果。结果表明,绿色发展指数的回归系数为正,且具有显著性。这反映出区域绿色发展水平的提高总体上有利于增强居民的幸福感。

对于各控制变量,根据表3第(3)列的估计结果,从居民个体特征来看:绝对收入和相对收入与居民幸福感都具有显著的正向关系,表明收入的绝对水平和经济相对地位的提高都有利于提升居民幸福感;居民幸福感存在性别差异,男性的幸福感要低于女性;从年龄及其平方的回归系数看,年龄与幸福感之间存在显著的U型关系;教育年限、已婚、具有党员政治身份都与居民幸福感呈显著的正相关关系。上述几个因素的估计结果与杨继东等(2014)的估计一致。在社会保障方面,医疗保险与幸福感显著正相关,养老保险的回归系数为正但不显著。宗教信仰与幸福感之间存在显著的负相关关系。失业和非农户籍与幸福感都具有负相关关系,但均不具有显著性。其中,失业影响不显著的原因可能在于,由于本文使用的指标是询问居民在调查时的上一周是否无工作,该指标反映的失业时间较短,因而可能对幸福感的影响不明显;非农户籍回归系数不显著的结果与刘斌等(2012)的估计一致。更高的健康水平和拥有更多的住房数能够显著提升居民的幸福感,这与李涛等(2011)的估计结果一致。在心理因素方面,公平感、社会信任和良好的情绪都与幸福感存在显著的正向关系。从区域特征来看:人均GDP的系数显著为正,反映出区域经济发展水平的提高有利于提升居民幸福感。城市化率的系数显著为负,反映出样本时期内的城市化并没有使人们感到更幸福,其原因主要与以往城市化过程中出现的城乡发展差距拉大、大城市拥挤和污染、中小城市发展机会和公共服务不足等问题有关。收入差距与居民幸福感呈显著的负相关关系,反映出区域内的不平等将会降低居民幸福感。经济增长速度的系数为正,但不显著,表明增长速度并不能有效提升人们的幸福感,其原因可能与增长过程中出现的收入差距扩大、生态环境恶化等因素对幸福的负面影响有关(鲁元平 等,2010)。

(二)内生性问题与两阶段最小二乘估计结果

尽管采用OLS估计的结果表明绿色发展在总体上有利于居民幸福感的提升,但可能由于内生性问题使OLS估计结果存在偏误。内生性问题可能来自以下方面:一是反向因果关系,幸福感高的居民往往有更高的积极性参与政治和公共事务(陈刚 等,2012),居民公共参与的增强可能更有利于限制生态破坏和环境污染,同时也利于提高政府对环境问题的重视和治理力度,从而影响区域绿色发展水平。二是遗漏变量,由于人的幸福感是多种主客观因素共同作用的综合结果,然而有些因素难以测量,因此难免遗漏重要变量。为了尽量缓解内生性问题的不利影响,本文寻找工具变量,使用两阶段最小二乘估计做进一步检验。

表3 全国样本的OLS和2SLS估计结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的统计显著水平上显著。回归系数对应的括号内为z统计量。

按照现有文献的做法,本文从两方面着手寻找工具变量:一是使用内生变量的滞后变量作为工具变量,本文采用滞后一期的绿色发展指数作为工具变量。二是使用外部变量,由于产业结构升级与减少经济发展中的生态环境破坏密切相关,本文采用当期第三产业产值占GDP比重反映区域产业结构,以此作为一个工具变量;此外,当期的绿色发展水平也与政府前期推动绿色发展的政策支持力度有关,因此本文还采用上一年政府对绿色发展的政策支持度指数作为工具变量。其中,滞后一期的绿色发展指数和上一年政府对绿色发展的政策支持度指数来自北京师范大学等单位联合编著的《2011中国绿色发展指数报告——区域比较》,第三产业产值占GDP比重来自2011年《中国统计年鉴》。滞后一期的绿色发展指数、上一年政府政策支持度指数、第三产业产值占GDP比重三个工具变量与当期绿色发展指数的相关系数分别为0.956、0.699和0.825,表明工具变量与内生变量具有较强的相关性;三个工具变量与居民幸福感的相关系数分别为0.079、0.079和0.044,可见工具变量与被解释变量的相关性很小。初步来看,本文选择的工具变量是较为合理的。

表3中第(4)列报告了采用工具变量的两阶段最小二乘(2SLS)估计结果。其中,弱工具变量检验的F统计量为11031.1,拒绝了是弱工具变量的原假设;过度识别检验的p值为0.1142,接受了过度识别约束是有效的原假设。为了避免可能存在的异方差,该估计还使用了稳健标准误。从估计结果可以看出,绿色发展水平的系数仍然为正,而且在10%的水平上具有显著性。这表明采用工具变量法尽可能克服内生性问题产生的估计偏误后,从全国范围来看,绿色发展总体上有利于增强居民幸福感的结论仍是成立的。

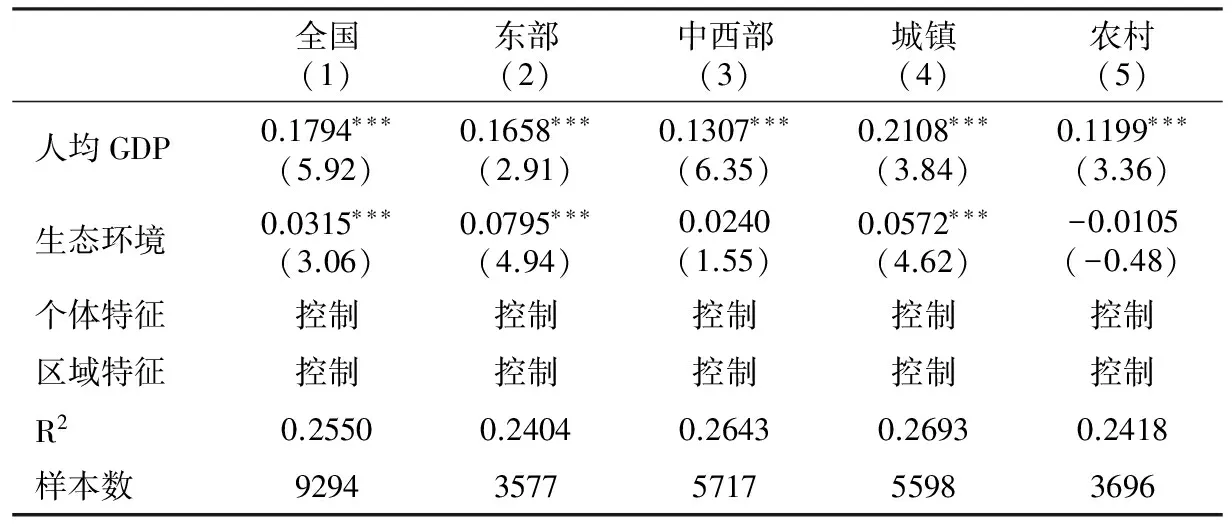

(三)分组回归结果

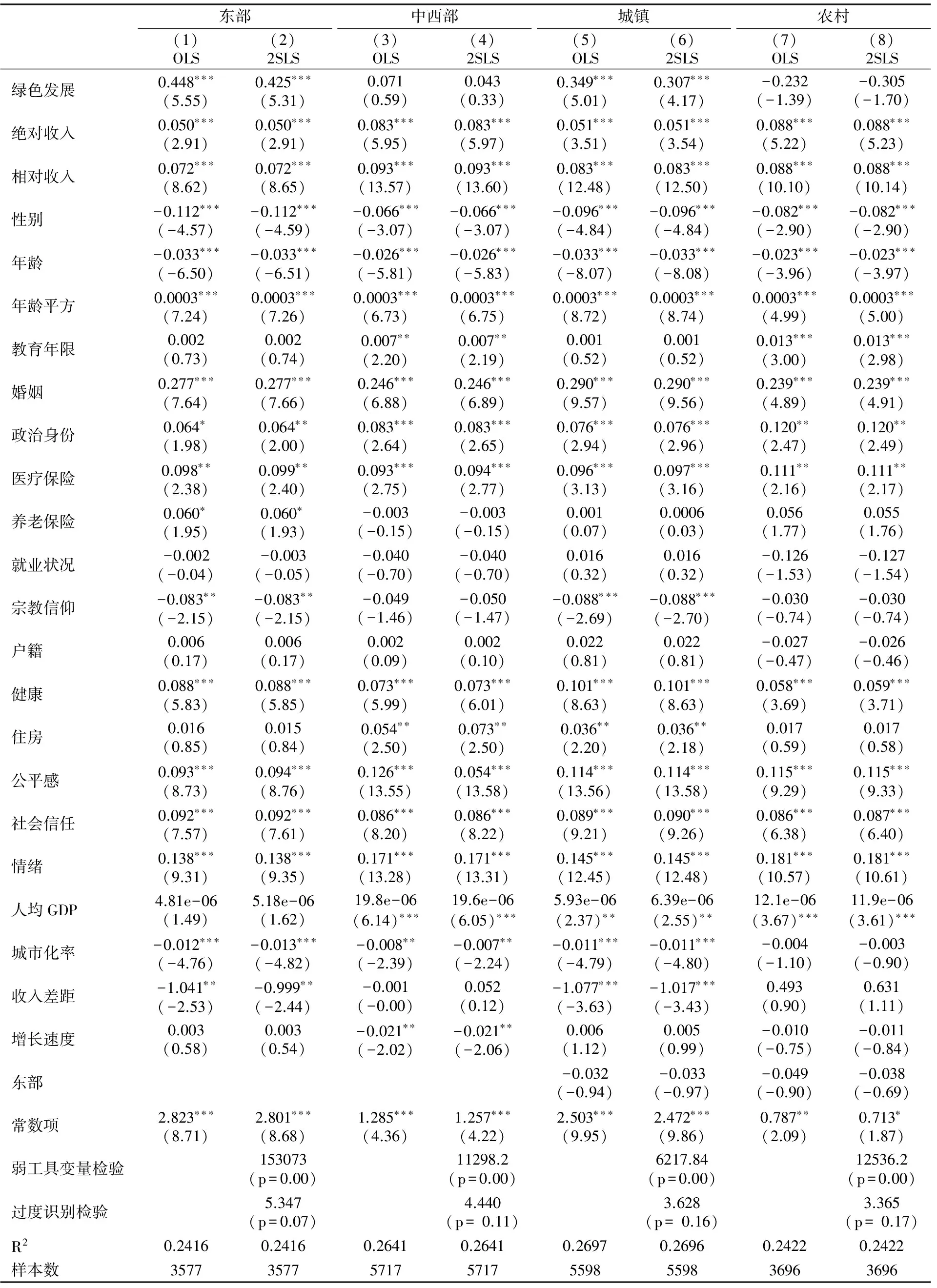

中国东部与中西部的区域差异和城乡差异都十分明显。对于居住在不同区域或城、乡社区的居民来说,绿色发展对他们幸福感的影响是否存在差异呢?本文从区域和城乡两个角度对居民样本进行分组回归分析。

1.按区域分组

表4的列(1)-(4)报告了按照东部和中西部地区进行分组的估计结果,*东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省份;中西部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、重庆、广西、宁夏、新疆19个省份。各估计方程均采用了稳健标准误。对于东部地区,OLS估计结果显示绿色发展与居民幸福感呈显著的正相关关系;考虑到可能存在内生性,我们仍采用上述三个工具变量进行2SLS估计,弱工具变量检验拒绝原假设,过度识别检验在5%的显著水平上接受原假设,说明工具变量是较为合理的,2SLS估计结果表明绿色发展的系数仍然显著为正。这反映出东部地区绿色发展对提升居民幸福感具有促进作用。而且,与使用全国样本的回归结果相比,无论是OLS估计还是2SLS估计,东部地区回归结果中绿色发展的系数都更大,这显示出在东部地区绿色发展产生的幸福增进效应高于全国平均水平。

对于中西部地区,OLS估计和2SLS估计中,绿色发展的系数均为正,但不具有显著性,而且系数值均小于使用全国样本的回归结果。这反映出在样本期内中西部地区的绿色发展并没有产生明显的幸福增进效应。其原因如前所述,绿色发展对居民幸福感的提升能否发挥显著作用受经济发展和收入水平的限制,中西部地区与东部相比,经济发展相对落后,收入水平偏低,人们对改善物质生活状况的要求更加迫切,收入等物质因素对幸福感的影响往往会比生态环境因素更突出。该分析可以通过比较东部与中西部地区在一些控制变量回归系数上的差异得到印证。与东部地区相比,中西部地区在绝对收入、相对收入、住房、人均GDP等几个反映收入、财产和经济发展水平变量上的回归系数值都更大,显著性也更强,这表明在中西部地区个人收入、财产和经济发展水平等物质因素对居民幸福感的影响比东部地区更突出。

2.按城乡分组

表4的列(5)-(8)报告了按照居民居住在城镇还是农村进行分组的估计结果,各估计方程也都采用了稳健标准误,考虑到东部与中西部地区存在的差异,这里还进一步控制了东部地区的虚拟变量(东部地区为1,中西部地区为0)。城镇组和农村组均报告了OLS和2SLS两种估计的结果,2SLS估计中仍采用上述三个工具变量,弱工具变量检验和过度识别检验都表明这些工具变量是合理的。

从城镇居民组来看,OLS估计和2SLS估计得到的绿色发展回归系数均显著为正,其系数值也大于使用全国样本回归的结果,这表明绿色发展能有效提升城镇居民幸福感,而且其幸福增进效应高于全国平均水平。

表4 分组回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的统计显著水平上显著。回归系数对应的括号内为z统计量。

但从农村居民组来看,OLS估计和2SLS估计得到的绿色发展回归系数为负且不显著,这反映出绿色发展并没能发挥增进农村居民幸福感的作用。其原因也如前文所述,绿色发展能否有效提升居民幸福感还受到收入差距和机会不均等因素的制约,在城乡二元结构下,城乡间收入和发展机会存在较大落差,农村居民对收入水平和发展机会方面的改善更为迫切,这使得生态环境改善带来的幸福效应并不突出。有研究还发现,退耕还林政策使基本生活状态和社交能力较好的农户变得更好,而生活状态和社交能力原本较差的农户变得更差(刘璞 等,2015),这种分化效应一方面对能力较差的农户生计产生不利的影响,另一方面也拉大了农村社区内部的差距,这些都有可能对农村居民的幸福感带来负面影响。此外,对于农村居民来说,绝对收入和受教育年限的系数值明显大于城镇居民,这反映出提高收入水平和获得更多受教育机会所带来的幸福增进效应,对于农村居民来说更为重要。

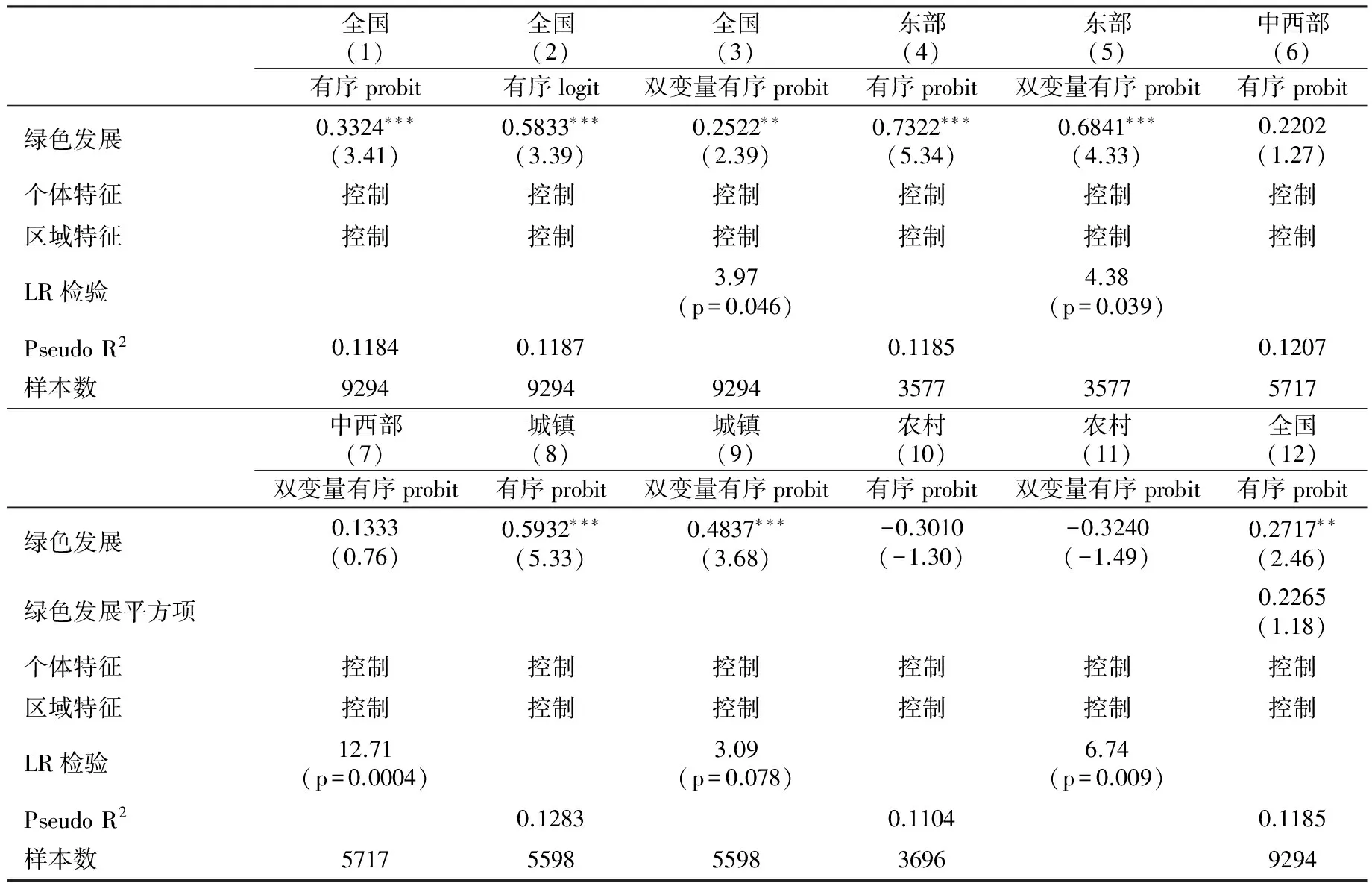

(四)稳健性检验

首先,采用不同的估计方法进行稳健性检验。由于居民幸福感属于有序离散型变量,对于全国样本和分组样本,均采用有序probit和有序logit模型进行估计,以检验回归系数的符号和显著性是否会发生改变。表5报告了有序probit和有序logit估计的结果, 并采用了稳健标准误。从全国样本看,对于有序probit和有序logit模型的估计结果,绿色发展与居民幸福感均存在显著的正相关关系。从区域分组来看,对于东部地区来说有序probit模型中绿色发展的回归系数显著为正,而中西部地区的绿色发展回归系数并不显著。从城乡分组来看,对于城镇居民来说有序probit模型中绿色发展的回归系数显著为正,而农村居民组的绿色发展系数并不显著。上述检验表明,无论是全国样本,还是分组样本,都与OLS估计得出的结论是一致的。

表5 稳健性检验结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的统计显著水平上显著。回归系数对应的括号内为z统计量。

在处理内生性问题的估计方法上,双变量有序probit模型正在逐渐被用于处理有序响应模型的内生性问题。Sajaia(2008)认为,在有序响应模型中,大样本条件下双变量有序probit模型的估计结果优于两阶段最小二乘法。王海成等(2015)也采用双变量有序probit模型处理了非正规就业对幸福感影响中可能存在的内生性问题。本文在这里也采用该方法处理可能存在的内生性,仍使用滞后一期的绿色发展指数、上一年政府政策支持度指数、第三产业产值占GDP比重作为当期绿色发展指数的工具变量,表5报告的全国样本和分组样本回归中双变量有序probit模型的似然比检验,均拒绝绿色发展为外生变量的原假设。采用双变量有序probit模型后,全国样本下绿色发展的回归系数仍显著为正;区域分组样本中,东部地区的绿色发展回归系数仍显著为正,而中西部地区的绿色发展回归系数并不显著;城乡分组样本中,城镇组的绿色发展的回归系数显著为正,农村组的绿色发展系数则不显著。上述结果与前面采用2SLS估计得到的结论也是一致的。

此外,本文还从回归方程设定形式的角度检验绿色发展与居民幸福感之间是否存在非线性关系。表5的第(8)列加入了绿色发展指数的二次项,基于全国样本的有序probit模型估计结果显示,绿色发展指数的二次项系数并不具有统计上的显著性。这表明采用线性方程估计绿色发展对居民幸福感的影响是适宜的。

(五)影响机制检验

根据本文第二部分所述,在理论上绿色发展可以通过增长效应和绿色效应影响居民幸福感,这里将检验上述两种效应在实际中的具体效果。增长效应是通过经济发展水平的提高来促进居民幸福感的增强。本文借鉴鲁元平等(2010)的做法,采用人均GDP反映一个地区的经济发展水平。绿色效应主要通过生态环境的改善来促进居民幸福感的提升。对于地区生态环境状况的度量,本文采用2010年中国省际绿色发展指数指标体系中反映资源丰裕与生态环境保护、环境与气候变化、绿色投资、绿色基础设施、环境质量五个方面的38个指标值计算综合指数来反映,指数数据来自《2012中国绿色发展指数报告——区域比较》。

表6 影响机制检验结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的统计显著水平上显著。回归系数对应的括号内为t统计量。

表6报告了地区人均GDP和生态环境状况对居民幸福感的估计结果。为了便于解释和比较,各方程均使用OLS方法进行估计,并采用了稳健标准误,其中的系数值为标准化回归系数。此外,各方程还控制了表1中的居民个体特征和人均GDP之外的区域特征。

从全国来看,人均GDP和生态环境对居民幸福感的回归系数均显著为正,反映出在全国总体水平上绿色发展的增长效应和绿色效应对居民幸福感的提升都具有积极作用。从不同区域来看:东部地区的人均GDP和生态环境对居民幸福感的回归系数均显著为正,表明绿色发展提升居民幸福感的增长效应和绿色效应在东部地区均已明显发挥作用;东部地区的生态环境回归系数大于全国水平,反映出绿色效应在东部地区更加突出。中西部地区的人均GDP系数显著为正,但生态环境对居民幸福感的回归系数并不显著,反映出在中西部地区增长效应对居民幸福感具有显著影响,但绿色效应不明显,这也进一步表明,中西部地区的绿色发展对居民幸福感没有产生显著影响,主要是由于绿色效应还没能充分发挥作用。从城乡角度看:对于城镇居民的幸福感,绿色发展的增长效应和绿色效应均发挥了积极促进作用;而对于农村居民,人均GDP对提升幸福感具有显著影响,但生态环境的影响并不显著,可见,绿色发展没能对农村居民幸福感产生显著影响也与绿色效应尚未得以充分发挥有关。中西部地区和农村的绿色效应没有发挥显著作用,也进一步印证了本文第二部分的分析,即中西部地区和农村居民在经济发展相对落后、收入水平偏低的条件下,对改善物质生活状况的要求更加迫切,物质条件的增长因素对幸福感的影响往往比生态环境改善的作用更为突出,因而使绿色效应并不明显。

五、结论与建议

以追求速度为核心,高投入、高消耗、高污染的传统经济增长方式,不仅不可持续,而且也没有让中国人的幸福感随着经济的高速增长而显著提升(周绍杰 等,2015)。发展的本质是让人们获得更多的幸福。因此,无论是从推进可持续发展的角度,还是增进居民幸福感的角度,都迫切需要转变经济发展方式。党的十八届五中全会提出绿色发展理念,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。绿色发展能否破解经济增长与居民幸福感提升的悖论,不仅关系到新的发展方式能否更好地满足民生诉求,而且也会影响到人民群众对绿色发展的信心和自觉参与程度。

本文运用2010年中国省际绿色发展指数和中国综合社会调查数据进行实证分析,结果表明:(1)从全国层面看,绿色发展总体上有利于增强居民的幸福感。(2)从区域角度看,在东部地区,绿色发展不仅能有效促进居民幸福感的提升,而且其幸福增进效应高于全国平均水平,但在中西部地区,绿色发展并没有产生显著的幸福增进效应。(3)从城乡角度看,绿色发展将有效提升城镇居民的幸福感,但对农村居民幸福感的影响并不显著。

从本文的结论可以看出,总体来说,转变经济发展方式、推进绿色发展,对于破解中国的“幸福悖论”,增进人们的幸福感受,具有积极意义。中国坚持走绿色发展道路的信心应该更加坚定。因此,在中国经济发展过程中需要进一步调整产业结构,发展低碳循环经济,促进清洁生产;通过技术创新和有效治理,提高资源使用效率,保护和改善生态环境。

同时,在推进绿色发展过程中也要考虑区域和城乡的差异性。对于东部地区和城镇地区,绿色发展能够显著提高居民的幸福感,其中不仅经济水平的提高会增强居民幸福感,而且通过生态环境改善提升居民幸福感的绿色效应也十分突出。因此,在东部地区和城镇发展过程中,积极提升经济发展水平的同时,应该更加重视生态环境的改善。实证分析已经表明,改善生态环境可以作为提升上述地区居民幸福感的有效途径。对于中西部和农村地区,绿色发展对居民幸福感的增进效应相对不足,其直接原因是通过改善生态环境提升居民幸福感的绿色效应尚未充分发挥出来,但这并不能说明这些地区居民的幸福与生态环境没有联系,绿色效应不显著的深层次原因与这些地区在经济发展水平、居民收入、发展机会等方面长期处于劣势有关,这些地区对赶超的迫切要求使经济增长对幸福感的效应压倒了生态环境的影响。因此,中西部和农村地区的绿色发展还需更加注重与协调发展、共享发展有机结合,在保护和改善生态环境的同时,加快区域协调,促进公共服务均等化和城乡发展一体化,着力缩小区域、城乡间的收入差距,降低发展机会的不平等。

北京师范大学科学发展观与经济可持续发展研究基地, 西南财经大学绿色经济与经济可持续发展研究基地, 国家统计局中国经济景气监测中心. 2012. 2012中国绿色发展指数报告:区域比较[M]. 北京:北京师范大学出版社.

陈刚,李树. 2012. 政府如何能够让人幸福?政府质量影响居民幸福感的实证研究[J]. 管理世界(8):55-67.

陈钊,徐彤,刘晓峰. 2012. 户籍身份、示范效应与居民幸福感:来自上海和深圳社区的证据[J]. 世界经济(4):79-101.

官皓. 2010. 收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位[J]. 南开经济研究(5):56-70.

何立新,潘春阳. 2011. 破解中国的“Eatserlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感[J]. 管理世界(8):11-22.

黄永明,何凌云. 2013. 城市化、环境污染与居民主观幸福感:来自中国的经验证据[J]. 中国软科学(12):82-93.

李磊,刘斌. 2012. 预期对我国城镇居民主观幸福感的影响[J]. 南开经济研究(4):53-67.

李梦洁. 2015. 环境污染、政府规制与居民幸福感:基于CGSS(2008) 微观调查数据的经验分析[J]. 当代经济科学(9):59-68.

李清彬,李博. 2013. 中国居民幸福-收入门限研究:基于CGSS2006的微观数据[J]. 数量经济技术经济研究(3):36-52.

李涛,史宇鹏,陈斌开. 2011. 住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题[J]. 经济研究(9):69-82.

刘斌,李磊,莫骄. 2012. 幸福感是否会传染[J]. 世界经济(6):132-160.

刘军强,熊谋林,苏阳. 2012. 经济增长时期的国民幸福感:基于CGSS数据的追踪研究[J]. 中国社会科学(12):82-102.

刘璞,姚顺波. 2015. 退耕还林前后农户能力贫困的比较研究[J]. 统计与决策(16):53-56.

鲁元平,王韬. 2011. 收入不平等、社会犯罪与国民幸福感:来自中国的经验证据[J]. 经济学(季刊)(4):1437-1457.

鲁元平,张克中. 2010. 经济增长、亲贫式支出与国民幸福:基于中国幸福数据的实证研究[J]. 经济学家(11):5-14.

罗楚亮. 2006. 城乡分割、就业状况与主观幸福感差异[J]. 经济学(季刊)(3):817-839.

马汴京,蔡海静. 2014. 经济全球化如何影响了中国居民幸福感:来自CGSS2008的经验证据[J]. 财贸经济(7):116-127.

孙晓一,徐勇,刘艳华. 2015. 中国居民收入差距及空间分异特征[J]. 经济地理(12):18-25.

王海成,郭敏. 2015. 非正规就业对主观幸福感旳影响:劳动力市场正规化政策的合理性[J]. 经济学动态(5):50-59.

武康平,童健,储成君. 2015. 环境质量对居民幸福感的影响:从追求健康水平的消费动机出发[J].技术经济(6):95-105.

杨继东,章逸然. 2014. 空气污染的定价:基于幸福感数据的分析[J]. 世界经济(12):162-188.

杨志安,汤旖璆,姚明明. 2015. 分税制背景下中国居民主观幸福感研究:基于DID和 Ordered Probit分析方法[J]. 贵州财经大学学报(1):1-12.

张国林,任文晨. 2015. 腐败、民生性支出与居民幸福感[J]. 现代财经(天津财经大学学报)(9):3-14.

张梁梁,杨俊. 2015. 社会资本与居民幸福感:基于中国式分权的视角[J]. 经济科学(6):65-77.

郑君君,刘璨,李诚志. 2015. 环境污染对中国居民幸福感的影响:基于 CGSS的实证分析[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版)(6):66-73.

周绍杰,王洪川,苏杨. 2015. 中国人如何能有更高水平的幸福感:基于中国民生指数调查[J]. 管理世界(6):8-21.

EASTERLIN R A, MORGAN M, SWITEK M, et al. 2012. China′s life satisfaction, 1990-2010 [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(25):9775-9780.

FERREIRA S, AKAY A, BRERETON F, et al. 2013. Life satisfaction and air quality in Europe [J]. Ecological Economics, 88(2):1-10.

FERRER-I-CARBONELL A, FRIJTERS P. 2004. How important is methodology for the estimates of the determinants of happiness [J]. Economic Journal, 114(497):641-659.

HELLIWELL J F. 2003. How′s life? Combining individual and national variables to explain subjective well-being [J]. Economic Modeling, 20(2):331-360.

LEVINSON A. 2012. Valuing public goods using happiness data :The case of air quality [J]. Journal of Public Economics, 96(9):869-880.

MACKERRON G, MOURATO S. 2013. Happiness is greater in natural environments [J]. Global Environmental Change Human and Policy Dimensions, 23(5):992-1000.

SAJAIA Z. 2008. Maximum likelihood estimation of a bivariate ordered probit model: Implementation and Monte Carlo simulations [J]. The Stata Journal, 4(2):1-18.

(责任编辑 彭 江)

Green Development and Happiness of Residents:On Chinese General Social Survey

LI ShunYi

(College of Economics, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025)

The influence of green development on the happiness of residents can be played by the growth effect and green effect. Using of the data from China′s provincial green development index and the Chinese General Social Survey (CGSS) in 2010, the empirical analysis shows that green development is conducive to enhance the happiness of residents from a national perspective. From a regional perspective, in the eastern region, green development not only can effectively promote the happiness of residents, but also the enhancement effect of happiness is higher than the national average, and green development does not produce a significant effect on happiness in the central and western regions. From the perspective of urban and rural areas, green development will effectively enhance the happiness of urban residents, but the impact on the happiness of rural residents is not significant. Therefore, changing the mode of economic development and insisting on green development is very important to solve the China′s “happiness paradox” and increase the happiness of residents, and differences from regions and urban-rural areas should be paid attention to.

green development; happiness; regional difference; urban-rural difference

2016-09-05

李顺毅(1984-),男,天津人,经济学博士,贵州财经大学经济学院副教授。

国家社科基金青年项目“生态文明建设背景下滇桂黔石漠化连片特困区新型城镇化研究”(14CJL026);商务部国际贸易经济合作研究院联合基金项目“贵州绿色开放与新型工业化协调发展研究”(2015SWBZD14);贵州省软科学项目“贵州连片特困地区包容性绿色城镇化与精准扶贫联动机制研究”(2016GZ95614)。

F126;F062.2

A

1001-6260(2017)01-0001-12

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.01.001