少数民族流动人口社会工作服务路径探析

——以云南A机构布依族社工介入为例

玉万叫,乔东平

(1. 中共西双版纳州委党校,云南 景洪,666101;2. 北京师范大学社会发展与公共政策学院,北京,100875)

少数民族流动人口社会工作服务路径探析

——以云南A机构布依族社工介入为例

玉万叫1,乔东平2

(1. 中共西双版纳州委党校,云南 景洪,666101;2. 北京师范大学社会发展与公共政策学院,北京,100875)

我国少数民族流动人口日益增多,他们在城市面临很多问题和困难,急需社会工作服务的介入。A社工机构通过近十年为流动布依族服务的经验,探索出通过成立布依族妇女互助小组搭建为布依族流动人口增权的互动机制。布依族妇女互助小组成员实际充当“一线社工”来为整个族群服务,依托该互动机制,刺激布依族妇女的能力建设,培育布依族流动人口的民族主体性,使社工服务效果符合布依族的需求。因自助组织有自身的缺陷,A机构应协助布依族妇女互助小组链接更多的资源;让社区其他人群参与布依族的活动,避免布依族群体内卷化的发生;适当考虑妇女互助小组成员的社工伦理等。

少数民族流动人口;妇女增权;自助组织;社区工作

一、研究背景与问题的提出

随着我国改革开放的深入推进,我国少数民族流动人口日益增多,每年有少数民族流动人口约1 000万人。[1]少数民族流动人口进入城市后,不仅和汉族流动人口一样受到城市社会的制度性排斥,且自身所携带的本民族文化和乡村文化必然会与汉族文化和城市文化发生一系列的接触和互动,[2]在城市社会中处于“双重弱势”的地位,[3]面临如语言、习俗、就业、教育等方面的诸多困难。近几年,我国社会工作得到了一定发展,正在起步中的民族社会工作主要关注边疆少数民族地区的社会工作,对于少数民族流动人口关注的较少。城市作为不同民族和各种文化的主要交汇点,是民族问题的主要引发区。[4]少数民族流动人口关系到城市社会的稳定和我国民族关系的全局。[5]做好少数民族流动人口社会工作对社会稳定、民族团结都具有重要的作用。云南A机构已经做了近十年的布依族流动人口社会工作服务,并积累了宝贵经验,分析其经验,对流动少数民族社工服务具有借鉴意义。

我国民族社会工作研究处于正在被建构的阶段,目前无专著,且已发表的相关文章数量少。早期研究民族社会工作的学者将民族社会工作界定为在少数民族地区开展的针对少数民族人口的助人工作。[6]随着民族社会工作的发展,学者们不断扩展其服务对象和针对区域。目前,我国民族社会工作的范围以民族地区为主,同时兼顾城市中的少数民族流动人口。[7]在理论构建方面,有学者基于增权理论,从增权理论的个人、人际、社会三个层面出发,提出社工应该从不同的层面来给少数民族流动人口增权。[8]李林凤基于福利文化理论,认为少数民族流动人口可分为具有宗教特点和宗法性特征的两类福利文化资源,应根据不同的福利文化来开展社工服务。[9]然而此方面的研究缺少微观的单个流动少数民族的分析研究。在服务模式分析方面,上海的自上而下、购买社工机构服务、招募少数民族社工服务社区少数民族以及实现社工、社区和社团的互助等成功的经验受到学者的认可。[10]也有学者认为,对少数民族社会工作人才培养的研究及实践,是推动民族社会工作发展最为直接也是最为长远的路径。[11]已涌现出的对少数民族流动人口社会工作服务的研究多基于机构的主体角度来分析,机构如何从流动少数民族出发,挖掘少数民族主体性的相关研究较少,本文将在此方面进行探讨。

二、研究对象与研究方法

A机构秉承扎根社区,与流动人口为伴,促进社区互助合作,实现有尊严、有价值、有保障的劳动和生活的理念,已在昆明市流动人口较多的社区服务了十多年。调研所在社区隶属于昆明市五华区普吉路街道办事处,该社区聚集大量流动人口。据机构估计,该社区的流动人口为原住民人口的5—8倍,本文所介绍的布依族就居住在此社区。该社区的布依族流动人口主要来自贵州省安顺地区。他们聚集而住,在社区中形成一个个布依族院子,他们操着布依族语言,过着布依族节日,过着拾荒为生的生活。因拾荒工作的特殊性,布依族流动人口人际交往范围较小,大部分仅限于同族、同乡、同业人之间,与城里甚至城中村社区里的居民来往甚少。布依族院子和社区的其他部分形成了“二元社区”。布依族有多子多福、重男轻女的现象,一般的布依族流动人口家庭通常有3~5个孩子。在布依族流动人口中,布依族妇女的地位较低。布依族神话传说赋予了男性高尚而女性附属的地位,重男轻女的生育观念加剧了布依族男尊女卑的观念。背井离乡到昆明,布依族流动人口不能享受户口附带的一系列权利和资源;且由于拾荒收入较低,家庭孩子数量较多等原因,布依族孩子辍学现象较严重。

为了与布依族流动人口、机构工作人员建立良好的关系,以深入了解A机构布依族流动人口社会工作服务情况,笔者采用质性研究法,于2014年7—9月和2015年3月分别在A机构及其所在社区实习与调研。

首先,采用参与观察法。本人参与到A机构的日常工作中,观察社工开展的服务,同时也参与到布依族流动人口的日常生活中。

尽量不要用正式的访谈方式去问布依族,而是去他们家做客,拉拉家常,与他们从事活动。(机构负责人AL)

流动少数民族社会工作板块负责人XM是此次研究的重要对象之一。

观察她的行为,她怎么与老乡们相处,与她服务时就具体的问题来询问,这本身就是一个带有感情的介入方法。(工作人员YX)

在调研中,笔者主要采用了在观察中询问问题的方式。为了深入了解布依族家庭,在调研期间,笔者每天拜访两个布依族家庭,观察其家庭情况、家人之间的互动、妇女在家里的地位等,并就有关问题进行访谈。其中一个家庭的信息如下。

Y家庭有5口人,Y(丈夫),W(妻子),3个孩子,YA(大女儿)、YB(二女儿)、YC(儿子)。夫妻俩主要从事拾荒工作,在空余时间,丈夫Y大哥会帮建工老板拉土,妻子W大姐周一到周五到A机构公益小饭桌做饭,W大姐是布依族妇女互助小组的骨干人员。该家庭收入每年为46 000~48 400元,消费支出为31 680元/年,其中房租和水电费4 800元/年,孩子教育费4 480元/年(孩子都在读小学),生活费21 600元/年,服装费800元/年(仅过年买)。

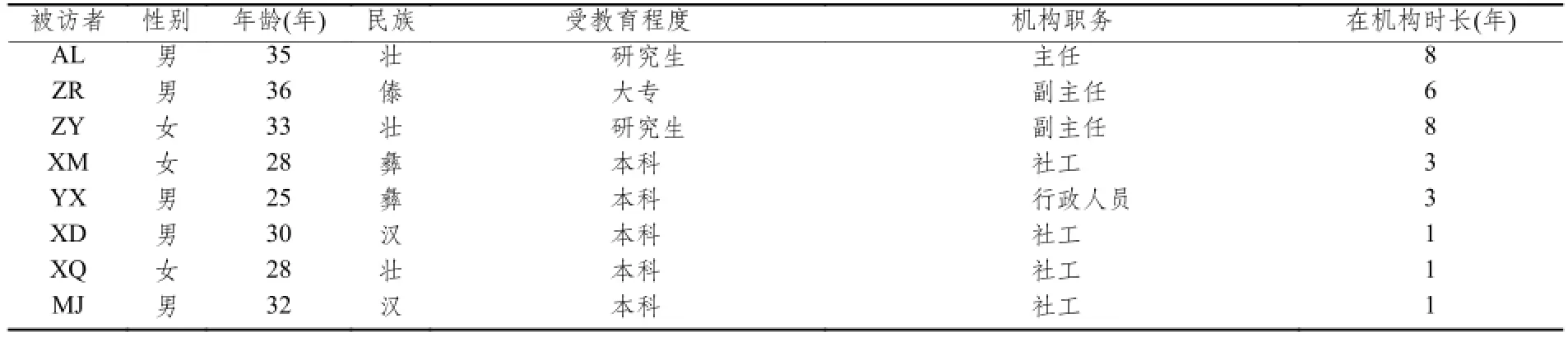

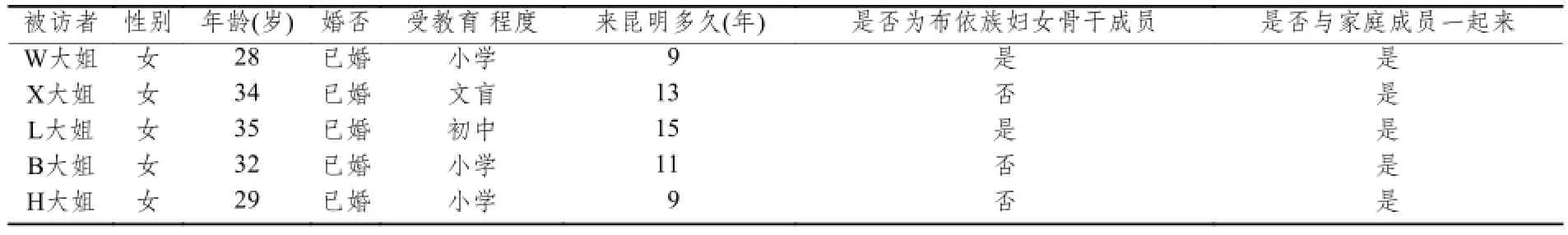

其次,采用半结构访谈法。笔者访谈了8位机构负责人和社工(见表1)以及5位布依族大姐(见表2),以深入了解A机构的整体状况和布依族流动人口社会工作开展的历史进程和运行情况,以及社区和妇女互助小组的情况、服务内容、服务方法和成效等。

表 1 被访谈机构负责人和社工的基本情况

表 2 被访谈5位布依族大姐的基本情况

机构工作人员和布依族妇女都了解本研究的目的,且在征得被访者同意的情况下,笔者才开展访谈。笔者与某些工作人员和布依族妇女参与活动过程时,根据原先的访谈框架,就一些问题进行提问;服务结束后,再将所得材料记录下来,查缺补漏,反复对其进行提问,以得到真实的答案。

三、布依族流动人口社会工作服务路径

A机构与流动人口为伴,扎根于布依族流动人口所在的城中村之中,做了近十年的布依族流动人口社会工作,经历了“互相认识”“澄清探索”“衰落搁浅”“思路转换”等阶段。

(一)以儿童为点撬动整个族群

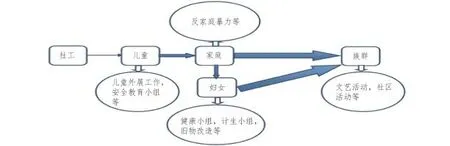

2007—2012年,A机构遵循如图1所示的社工服务路径对布依族流动人口进行介入。由儿童为点撬动整个流动布依族族群,在跟进的过程中发现布依族的问题和需求,并开展相应的服务。

当时我们在社区里提供两种服务,一种是课业辅导,另一种是康乐活动。小孩子就过来玩,其中有一群小朋友,他们不跟汉族人说话,但是他们也很渴望来玩,然后我们跟他们聊天。慢慢地,我们通过游戏与这些孩子建立起了信任关系。我一个人背着一个包,就是我们最早的外展样子,我就背着玩具、书、饼干、小礼物等,(布依族巷子里的)小朋友们看到这么多好东西就来接近我。如果我找到他们中的一个小孩子,就可以把他们整个院里的小朋友都认识,因为他们是以院落的方式居住的。通过这样的方法,我们发现了问题,(并)开展活动。(机构副主任ZR)

图 1 2007—2012年A机构对布依族流动人口的介入路径

A机构通过儿童活动中心和外展活动接触到布依族流动儿童,发现儿童的需求和问题,展开相应的诸如儿童安全教育小组等服务。社工与儿童建立了信任关系后,进一步接触到布依族家长。社工借用布依族的“酒文化”,与儿童父母建立起联系。

与这些孩子混熟了以后,我就去他们家,跟家人聊天,差不多到了吃饭的时间就买点酒跟他们喝。布依族的酒文化很浓,喝了酒就交了朋友,也认识了。但是喝完酒想到钱赚得少,生活郁闷啦,我们就发现他们夫妻家庭暴力很严重,然后我们就开展反家暴活动。(机构主任AL)

介入家庭后,机构发现布依族家庭存在家庭暴力现象,便针对此开展反家庭暴力活动。一般情况下,布依族妇女是家庭暴力的受害者。社工积极动员妇女群体开展妇女健康、生计等小组,进而展开对妇女的介入思路,挖掘妇女的刺绣优势,利用布依族妇女所拥有绣花的优势和机构所囤积的大量废旧物来进行旧物改造,成立旧物改造中心“绿工坊”。

开展家暴个案的同时,我们也组建一些妇女小组,(如)舞蹈小组、刺绣小组等,激发妇女去做一些事。看到老婆在舞台上跳舞,他们就会想,原来老婆还有这样的能力。渐渐地,丈夫就会用欣赏的眼光去看待他身边的这个人。(机构主任AL)

机构通过开展布依族文艺演出、布依族传统“六月六”等民族活动来介入整个族群。

机构以布依族儿童为介入点,因为儿童具有强烈的好奇心与求知欲,便于社工接触到大量的布依族儿童。一般社区工作建立关系由拜访社区的重要人物或社区机构入手[12],易于短时间获得族群的信任。布依族儿童在整个布依族中无权威性,不利于社工在短时间内得到布依族流动人口的信任,以及根据服务对象的困难与需求灵活及时地开展针对性的社工服务。该时期的A机构对布依族流动人口的社工介入带有明显的社会救助式特征,表现为A机构为主动服务者,而布依族流动人口为服务的被动接受者,这样不利于布依族流动人口自我成长。此外,该服务模式需要引入大量的社工对布依族流动人口进行服务,布依族流动人口的主动性被抑制的同时,作为主动方的机构介入思路也容易枯竭,这也是A机构布依族社工服务处于“衰落搁浅”的原因。

(二)服务开展主体为“布依族妇女互助小组”

2012年,A机构紧扣云南少数民族特色,突出少数民族的自主性,成立了流动少数民族社会工作板块,由社工XM提供专门服务。

A机构所服务的布依族流动人口聚居在3个大院里,且很少与社区的其他人来往。由于拾荒工作的原因,布依族流动人口与社区中其他居民有一定的隔阂,甚至受到社区其他成员的歧视和排斥。族群中部分人的恶习也在布依族流动人口和社区里其他人交往中增添了一道障碍。在XM服务之前,受团结互助的布依族传统文化影响,各个院内的布依族团结互助,但院与院之间彼此很少往来。

我不跟他们(布依族流动人口)玩,跟你说我觉得他们有一股垃圾的味道,难闻,太脏了。(社区其他成员)

也不能全怪社区里的人,他们(拾荒布依族)也有顺手牵羊的时候,看到别人家值钱的会在捡垃圾中带走。(机构副主任ZY)

你居住在社区里,不得不与其他人来往,不仅是本族人,还有其他人,所以针对他们的问题,必须从社区着手。成立互助小组,先让他们之间形成一个整体,再慢慢扩展到外围。(机构副主任ZY)

思路转换后,机构在社区中培育布依族妇女互助小组,旨在构建布依族流动人口间的互相支持网络,激发布依族妇女自我发展的能力,以提高布依族妇女的地位,转变原来带有明显社会救助式的服务方式,培育流动布依族群体的主体性,激发其发现自身议题的能力。

接手之前他们间隔阂很大,互相之间往来很少。若仅仅是按照救助式的方式去帮助这些布依族老乡,那么这些布依族老乡会越来越依赖我们。摆脱这种救助式的方式就是赋权,开展妇女互助小组。在开展的过程中扩展人脉,形成自助组织,培养妇女“大姐”,将一些事情交给“大姐”带领这布依族老乡去做。(社工XM)

布依族妇女互助小组属于社区自助组织。自助组织是指为了满足共同需要,克服共同面对的困难和问题,寻求个人和社会改变的一群人自发形成的组织。[13]布依族妇女互助小组通过外力机构的推动渐渐成立,旨在群体间的自助和互助。少数民族社会工作板块成立后,XM每天对布依族流动人口进行家访或拾荒劳作;将机构资源带入群体,与妇女们开会讨论,以民主的方式选出活动方式,以培育妇女的参与能力。渐渐地,XM与妇女们建立了良好的信任关系。在机构的介入下,布依族妇女互助小组建成,共有30多位妇女成员参与,选出3名妇女骨干,分别负责统筹、财务、文艺等事项;且在3个布依族大院分别成立了下一级布依族妇女互助小组。

我们的任务就是要教会他们管理和组织的知识、方法、技巧。而这些的目的就是让他们自己关注自己的问题,让他们学会解决自身的问题。(社工XM)

将弱势群体从受助者的角色转化为帮助者是自助组织运行模式的显著特征之一。[13]3年来,A机构教授了妇女小组成员管理、组织、策划等方面的技巧,培育其链接和整合资源以及发现本族议题的能力。布依族妇女互助小组作为中介,积极发挥着机构和布依族流动人口服务中介的作用,以布依族贫困生助学项目和工艺小饭桌为例。

1.布依族贫困生助学项目

布依族流动儿童辍学现象较严重,在XM的努力与争取下,2013—2014年,XM从机构中争取到了一部分资金,用于资助布依族贫困生。

那这些钱你争取到了以后,是机构决定要资助他们的吗?(访谈者)

没有,是要妇女小组决定。要资助谁啊,这些都是他们来决定的,每个人都说自己贫困,我们机构怎么去资助,但是他们内部是知道哪些家庭好一些,哪些穷一点的。他们内部对大家的情况了如指掌,标准也交给妇女们去定。我和机构就是协助他们,给他们开开会,标准是他们定的。(XM)

熟悉彼此是布依族流动人口的一大优势。机构积极利用这些优势,将一些机构办不到的事情交给妇女小组去商量和讨论。项目的资助方案、资助条件等均由布依族妇女提出和通过,机构只是起到协助的作用。妇女小组根据布依族家庭人口、就读学校性质、家庭收入状况等来制定资助方案。

2.公益小饭桌

由于父母工作性质的原因,2013年底,布依族妇女互助小组就孩子们的午餐问题向机构提出了本族的公共议题。但限于机构人力、资金、场地等原因,此事便一直耽搁。2014年,XM争取到机构的部分善款后便分配到该群体上,妇女成员决定将资金用于小饭桌项目,并在机构的协助下制定出项目的方案以及人员的分配等事宜。社工XM和布依族W大姐分别是公益小饭桌的项目负责人和食堂负责人。孩子们的参与及进出条件、管理人员补助标准、饭菜搭配等均有妇女互助小组自己决定。

孩子们要吃什么菜是我们(布依族妇女互助小组)一起定出来的,每天的菜钱为60元(每天60元为菜的总价),也是我们一起定出来的。(W大姐)

我们的孩子要进去吃饭得跟妇女小组说一声。(L大姐)

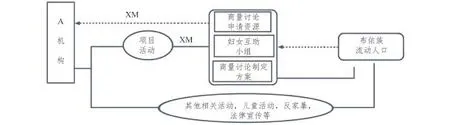

从上文两项目可知,A机构布依族流动人口社会工作服务路径如图2所示。

图 2 2012年至今A机构对布依族流动人口的社工介入路径

社区组织是达到社区工作的基本目标——调动社会资源、解决社区问题、促进社区进步等的基本手段和方法之一,[12]是集体增权的重要方法。妇女互助小组是布依族流动人口社会工作服务的核心,起到了服务开展主体的作用。A机构将资源通过社工XM带入布依族流动人口中,妇女小组在此充当资源整合者,通过民主商量讨论的方式制定出活动方案,进一步将资源传入城市流动布依族族群内,如布依族贫困生项目所呈现的。妇女小组在整合资源中可增加自身的权能,培育这些布依族妇女的能力,且制定出来的方案更符合布依族群体的需求。

他们比我们知道自己需要什么,制定出来的贫困生项目方案更符合他们的需求。(机构负责人AL)

你们(社工)来做的饭孩子们不喜欢吃,他们还是喜欢吃我做的。(W大姐)

若布依族流动人口自身发现族群内部的问题或者需求,议题便进入妇女小组,妇女小组通过民主商量讨论的方式制定出资源申请方案,再由XM将布依族的需求反馈到机构中,机构根据自身的资源来进一步做反馈,如公益小饭桌所呈现的。此方式能增强布依族妇女小组从主体性出发探讨本族议题的能力。

从能力建设的发展性思路出发,布依族妇女互助小组不仅激发了妇女成员的能力建设,更利于激发布依族族群从主体性出发自我发现问题、自我解决问题的能力。布依族妇女通过整合资源、自我发现本族议题、申请资源,实质上是使整个族群“活”了起来,即使机构从该社区撤出,族群内部也掌握了一定的方法来面对社会的变迁。该服务路径变受助者为帮助者,机构社工是机构和布依族流动人口间的桥梁,机构是资源的提供者,是活动的协作者,以此减轻机构成本的同时,在活动中促进被服务者能力的提高。

当火把节、“六月六”等布依族传统活动来临时,社工XM与布依族妇女互助小组成员们制定活动方案。在妇女互助小组的推动下,通过活动的不断开展,各个院落的布依族打破了原来割裂的状态,不断朝互助支持的方向发展。

四、布依族流动人口社会工作服务经验反思

(一)少数民族流动人口增权的互动机制

“助人自助”是社会工作的核心,“助人”是桥梁,目标在于服务群体的“自助”。一些社会工作者和研究者在工作过程中经过反思后认为,服务对象面临的根本问题在于他们缺乏足够的能量和信心,[14]社会工作者的工作便是给服务对象增权。

根据拉帕波特的观点,增权是一个过程或者机制,依赖这种机制,人群、组织和社区得以控制他们的生活,且增权发生在个人、人际及社会3个层面,社会层面上的增权强调社会行动和社会改变的目标,其过程包括接近、使用政府和其他社区资源的合作行为,[15]自助组织是为群体增权的一个方法。A机构在对布依族流动人口进行介入时,培育出了布依族妇女互助组织,机构资源通过该小组整合,再进入群体;群体公共议题进入该小组,整合后再向机构申请资源。妇女互助小组作为社区中布依族自助组织,让整个群体“活”起来。该组织与机构、整个布依族流动人口形成了一个增权的机制。通过目前的社工服务路径,流动布依族族群掌握了申请资源、链接资源、整合资源的技能。实质上流动布依族族群掌握了表达自己利益诉求和参与社会资源分配的途径,达到了社会层面增权的目的。

(二)培育少数民族流动人口自主性的服务机制

在社会工作服务中,少数民族流动人口自主性应是指少数民族流动人口根据本族的价值观、风俗文化、生活习惯来设定本族的需要和问题,以本族的视角、方式去回应或解决本族的需要或问题。那么社会工作服务就应以少数民族群体所需要的、可接受的服务方式、结果符合其生活习惯来界定“自主性”的问题。社会工作是一个以价值观为本的专业,价值观被看作是它唯一或不可缺少的基础之一。[16]在服务中,社工要对各个民族文化差异及不同民族之间社会文化边界的变动保持足够敏感。[17]因此少数民族的价值观和社会工作者个人的素质是民族社会工作在实务中的具体考虑。[16]通过建立布依族妇女互助小组来培育布依族流动人口的自主性表现在两方面:第一,从布依族流动人口自身的角度来发现自身的公共议题,即是从本组视角去界定问题及需求;第二,项目或活动均由布依族妇女互助小组讨论并得以通过,互助小组成员充当“一线社工”进行服务。这样的服务方式和服务结果是布依族流动人口所需要和认可的,即符合其生活习惯和价值观的,由此培育着民族的自主性。

(三)少数民族流动人口社工服务的专业化反思

自助组织内部同质性较强,内部资源有限,与其他相关机构建立联系就成为重要的获取资源、发展自身的途径。[10]然而,A机构仅靠机构的资源和能力对布依族流动人口开展服务,而少了社区和其他社会组织的身影。机构向流动布依族群体提供资源,流动布依族群体向机构申请资源,这在一定程度上会增加流动布依族群体对机构的依赖,结果可能事与愿违。布依族流动人口是社区的组成人员,应以社区为本,社区居委会有一定的职责来对布依族流动人口开展服务。此外,布依族流动人口具有多重身份,昆明城市管理部门、民政部门和民族宗教部门都有一定的责任来服务该族群。机构应协助流动布依族族群向更多的组织链接资源。

布依族妇女互助小组成员都是布依族妇女,其服务对象限于布依族流动人口群体,其服务范围、人员组成具有封闭性的特点。人数较多的少数民族流动人口内部同质的群体成员之间交往较多,容易获得同群间的鼓励和帮助,民族内部进一步内卷。[18]布依族妇女互助小组的建立促进了布依族族群内部的团结与支持;但走进社区可看出,布依族流动人口与包括汉族在内的族群间交往并不多,因此机构社工与布依族妇女骨干在制定活动方案时,要多引入社区其他人员,避免布依族内部内卷化的发生。妇女互助小组成员实际充当着“一线社工”,来为整个群体服务。然而妇女小组成员的社工专业性、社工伦理等都受到一定的考验,在开展具体某项服务时机构需要加以考虑。

城市中的布依族流动人口面临经济收入偏低等问题,机构在推进布依族社会工作时,应以文化和发展为视角,构建民族社会工作的任务结构框架,[19]逐渐往发展性社区社会工作推进,与社区、政府等组织共同去改善社区的经济、社会、文化等环境,[20]去回应社区中经济建设和发展的需要,改变社区贫困群体落后的状况[21];而成立布依族拾荒合作社、布依族妇女刺绣合作社便是其中的选择。

[1]中国少数民族流动人口大多进城务工经商[EB/OL]. (2010-09-16).[2014-12-03]. http://www.ln.xinhuanet.com/jizhe/2010-09/16/content_20918884.htm.

[2]张文礼. 论少数民族流动人口的城市文化适应问题[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版),2013(3):75-79.

[3]朱志燕. 民族形象建构与双重弱势:城市中的维吾尔族流动人口——对“切糕事件”的社会学分析[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2014(34):57-62.

[4]蒋顺成. 少数民族流动人口权益保障研究[D]. 北京:中央民族大学,2009:1.

[5]刘燕. 少数民族流动人口的生计方式与城市适应研究——以昆明市H村苗族的社会服务为例[D]. 云南: 云南大学, 2012: 42.

[6]张丽剑,王艳萍. 从民族的角度审视社会工作[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2005(6):50-52.

[7]任国英,焦开山. 论民族社会工作的基本意涵、价值理念和实务体系[J]. 民族研究,2012(4):8-16.

[8]李立. 社会工作介入城市少数民族流动人口的城市融合的探析——基于“增权”视角[J]. 今日中国论坛,2013(21):41-43.

[9]李林凤.民族社会工作初探——基于民族文化的视角[D].兰州大学,2013:Ⅰ.

[10]何乃柱. 社会工作介入城市散杂居社区民族工作的新探索——上海样本的启示[J].广西民族研究,2013(4):38-44.

[11]徐世栋. 关于少数民族社会工作人才培养的几点思考[J]. 社会工作与管理,2015,15(3):17—22.

[12]周沛. 社区社会工作[M]. 北京:社会科学文献出版社,2001:206.

[13]何欣,王晓慧. 关于自助组织的研究发展及主要视角[J]. 社会学评论,2013(5):61-69.

[14]文军. 西方社会工作理论[M]. 北京:高等教育出版社,2013:281.

[15]RAPPAPORT J. Studies in empowerment: introduction to the issue[J]. Prevention in human services,1984(3):1-7.

[16]张丽剑. 少数民族的价值观和风俗习惯在民族社会工作中的地位[J]. 社会工作,2007(8):37-38.

[17]王旭辉,柴玲,包智明. 中国民族社会工作发展路径:“边界跨越”与“文化敏感”[J]. 民族研究,2012(4):17-25.

[18]高向东,余运江,黄祖宏. 少数民族流动人口城市适应研究——基于民族因素与制度因素比较[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2012(32):44-49.

[19]王思斌. 民族社会工作:发展与文化的视角[J]. 民族研究,2012 (4):1-7.

[20]陈涛. 社区发展:历史、理论和模式[J].社会学研究,1997(2):22-27.

[21]吴俊. 发展性社区社会工作实务模式探析[J]. 社会工作与管理,2006,16(1):12-18.

(文字编辑:王香丽 责任校对:徐朝科)

A Study of the Service Path of Social Work for Migrant Ethnic Minorities: A Case Study of Social Work Intervention for Buyi Minority by A Agency in Yunnan

YU Wanjiao1, QIAO Dongping2

(1. The Party School, CPC Xishuangbanna Committee, Jinghong,Yunnan, 666101,China; 2. School of Social Development and Public Policy, Beijing Normal University, BeiJing, 100875, China)

More and more ethnic minorities are moving from traditional rural areas into cities in China nowadays. Facing various problems and difficulties, they badly need social work services. Based on nearly ten years social work service experience for Buyi migrant ethnic minorities, A social work organization has set up an empowerment mechanism for Buyi migrant minority by establishing a Buyi women supportive group. Numbers of Buyi women supportive groups act as “social workers” at the production line to serve all group numbers. The interactive mechanism can stimulate Buyi women ability construction, cultivate Buyi national subjectivity, and let the outcome of social work service conform to the value of Buyi ethnic. For disadvantage of self-help organization, the A agency should assist the Buyi women supportive group to link more resource, include other people to join activities to avoid isolation and consider the social work ethics of the members of the support group.

the migrant ethnic minorities; women empowerment; self-help organization; community social work

C916

A

1671-623X(2017)01-0038-07

2016-04-21

玉万叫(1990— ),女,傣族,助理讲师,硕士;主要研究方向:社会工作,民族文化。

玉万叫,乔东平. 少数民族流动人口社会工作服务路径探析——以云南A机构布依族社工介入为例[J].社会工作与管理,2017,17(1):38-44.