NMES联合吞咽训练与单纯吞咽训练对脑卒中后吞咽障碍的对比研究

李令建,汤艳萍

NMES联合吞咽训练与单纯吞咽训练对脑卒中后吞咽障碍的对比研究

李令建,汤艳萍

目的 评估神经肌肉电刺激(NMES)配合吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效。方法 选择经过电视透视检查诊断的脑卒中后吞咽障碍病人95例,随机分成神经电刺激组与吞咽训练组,神经肌肉电刺激组45 例,吞咽训练组50 例。吞咽训练组仅给以单纯吞咽训练,而神经肌肉电刺激组同时给予神经肌肉电刺激和吞咽训练治疗。吞咽训练每次(30~60)min,神经肌肉电刺激每次20 min,1 次/日,每周连续治疗5 d ,休息2 d,4 周为一个疗程。神经肌肉电刺激组与吞咽训练组在治疗前后分别进行饮水试验和藤岛一郎吞咽障碍分级标准评估。结果 两组治疗前饮水试验评分及吞咽障碍程度分级评分无统计学意义(P>0.05);在治疗4 周后,两组饮水试验评分均比治疗前显著降低,差异具有统计学意义(P<0.01)。两组吞咽障碍程度分级评分比治疗前显著升高,差异具有统计学意义(P<0.01)。电刺激组治疗后饮水试验评分较吞咽训练组低,差异具有统计学意义(P<0.01);吞咽障碍程度评分较吞咽训练组高,差异具有统计学意义(P<0.05)。4周治疗后,两组P物质含量均比治疗前显著升高(P<0.05)。结论 神经肌肉电刺激配合吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效优于单纯吞咽训练;神经肌肉电刺激治疗吞咽障碍有效。

脑卒中;吞咽障碍;神经肌肉电刺激;饮水试验

据统计,在美国65 岁以上的老年人中,每年约有200 万人因新发卒中而存在神经功能障碍,其中有40%~50%存在不同程度的吞咽障碍[1]。Paciaroni等[2]调查了406 例急性卒中病人,用标准的临床方法评价吞咽功能,发现发病后3 个月内吞咽障碍的发生率为34.7%,其中在出血性卒中和大脑中动脉梗死中的发生更为频繁。吞咽障碍可造成肺炎、营养不良和脱水等并发症,增加卒中病死率和医疗费用,延长住院时间,对卒中的康复有显著的影响[3]。

神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation,NMES)是指采用低频电流刺激结构完整的下运动神经元,激活或引起肌肉收缩,提高肌肉功能或治疗神经肌肉疾患的一种治疗方法[4]。脑卒中所致的吞咽障碍主要是由于舌咽、迷走和舌下神经的核性或核下性损害产生的球麻痹和双侧大脑皮质或皮质脑干束损害导致假性球麻痹[5]。而脑卒中的恢复机制在一定程度上依赖于局部炎症过程的消散和缺血半暗带血供的重新恢复。大量的证据表明脑皮质可以进行功能重塑[6],近年来对大鼠的研究表明,电刺激能促进脑细胞结构和功能改变,以及改变脑血管构筑[7]。单纯吞咽训练可以防止咽下肌群发生废用性萎缩,通过对舌和咀嚼肌的按摩和运动,可提高吞咽反射的灵活性[8-9]。电刺激用于局部吞咽肌群可激活咽部肌肉,使咽部肌肉正常收缩,强化肌肉的协调性,改善吞咽功能,建立和恢复吞咽反射的皮质控制功能,故电刺激配合自主吞咽训练可使其效应最大化。在脑卒中后肢体瘫痪的康复治疗中,电刺激是一种广泛应用的治疗方法,然而在脑卒中后吞咽障碍治疗中却是一种新的技术,有待进一步研究。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择符合纳入标准的脑卒中后吞咽障碍病人,入选2012年6月—2015年1月在我院住院病人95例,男性60例,女性35例;年龄53岁~79 岁(66.84岁±8.58 岁)。随机分成神经电刺激组与吞咽训练组。吞咽训练组50例,女性20例,男性30例。电刺激组45例,女性15 例,男性30例。

1.2 纳入标准 符合脑血管疾病诊断标准;为首次发病,病程>1 月;经颅脑CT 或MRI 确诊为大脑半球损伤;意识清楚,生命体征平稳,能配合治疗,年龄50岁~80 岁;经电视透视检查(Videofluorography,VF)诊断明确存在吞咽障碍。

1.3 排除标准 意识障碍、严重认知障碍;拒绝按照试验方案治疗和评估者;佩带心脏起搏器者(可能会影响起搏器的正常功能,引起室颤);外周血管性疾病,如静脉血栓形成,可能会引起栓子脱落;对刺激不能提供感觉反馈的病人;严重感染者(可能加重感染);患恶性肿瘤者。

1.4 方法 两组均进行常规药物治疗、运动训练。吞咽训练组,接受单纯吞咽训练;电刺激组,同时接受神经肌肉电刺激和吞咽训练治疗。

1.4.1 吞咽训练 包括基础训练和摄食训练。基础训练一般先于摄食训练进行,摄食训练开始进行后仍可并用基础训练。口、唇、脸颊、下颌及软腭训练;舌的运动训练;寒冷刺激法;声带内收训练;咳嗽训练;声门上吞咽训练;门德尔松(Mendelsohn)方法;促进吞咽反射训练。摄食训练包括:进食前保持环境安静,使病人能集中注意力,减少误吸。每口食物量从(3~5)mL开始,逐步增加,摸索合适的一口量。进食的速度应适当放慢,一般以30 min内摄入70%的食物量为宜。每次训练(30~60)min,1 次/日,每周连续治疗5 d,休息2 d,4 周为一个疗程。

1.4.2 电刺激治疗 采用德国PHYSIOMED 医用电子公司生产的Vocastim 吞咽言语诊疗仪对脑卒中后吞咽障碍病人进行治疗。在治疗4 周前后分别对病人进行饮水试验和吞咽障碍程度分级评分。病人于坐位时饮30 mL温水,观察全部饮完的状况及时间。该试验共分5级,每一级对应相应得分,评估获得分数越低,吞咽功能越好。吞咽障碍分级标准:采用藤岛一郎制定的吞咽障碍程度分级量表,分1~10 级,每一级对应相应得分,分数越高,吞咽功能越好。

1.5 观察指标 在4 周治疗前后进行饮水试验和藤岛一郎吞咽障碍分级标准评估,观察电刺激配合吞咽训练及单纯吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效。

2 结 果

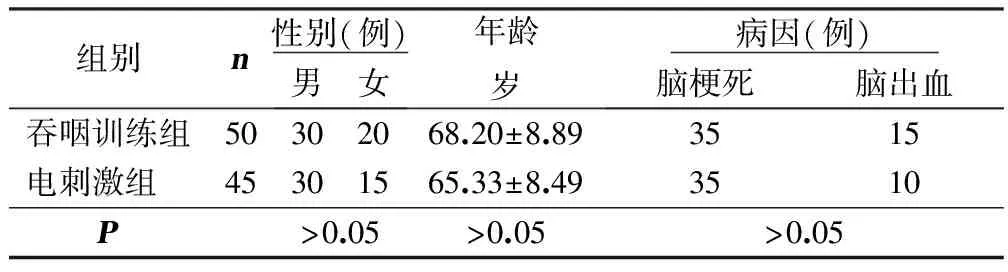

2.1 两组病人一般资料分析 吞咽训练组、电刺激组分别有45例、50例病人完成训练,并进入结果分析。95例病人中,男60例,女35例,脑梗死60例,脑出血25例,年龄66.84岁±8.58岁。两组治疗前性别、年龄、脑卒中类型比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组病人一般资料

2.2 两组饮水试验评分、吞咽程度分级评分 两组治疗前饮水试验评分及吞咽障碍程度分级评分无统计学意义(P>0.05)。4周治疗后,两组饮水试验评分均比治疗前显著降低,差异具有统计学意义(P<0.01);两组吞咽障碍程度分级评分均比治疗前显著升高,差异具有统计学意义(P<0.01)。详见表2。

表2 两组饮水试验评分、吞咽程度分级评分比较(±s)

2.3 两组P物质含量比较 两组治疗前P物质含量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4周后,两组P物质含量均比治疗前显著升高(P<0.05)。详见表3。

表3 两组P物质含量比较(±s)

3 讨 论

吞咽障碍是一种常见脑卒中后并发症。有研究显示,脑卒中后6 个月内,79%~92%的吞咽障碍病人能够逐渐恢复到卒中前的饮食状态[10]。而两周后吞咽障碍病人较难自愈,发病一个月后发生率仍然高达16%以上[11]。因此,本研究选择发病1 月后的病例,以排除自愈造成的干扰。另一个选择标准是半球脑卒中,排除了脑干损伤和脑神经病变病人。原因是神经肌肉电刺激颈部下运动神经元而发挥作用,而脑干损伤通常导致下运动神经元失去功能或变性。因此,本研究暂不纳入脑干损伤病人。高龄老年人因机体衰老,支配吞咽的神经、肌肉功能逐渐减退和失调,加上老年人的张口幅度减小,咀嚼功能降低,唾液分泌减少。所以,高龄老年人常有吞咽障碍、误吸危险[12]。由于高龄老年人器官功能趋于衰退,贮备力减少,适应能力减弱,机体自稳性差,在疾病或应急状态下则很容易发生功能不全或衰竭现象,病情变化较快,且恢复较慢。又由于其代谢功能紊乱,免疫功能下降,在原发病基础上更易发生感染或其他并发症,造成严重后果。因此,本研究排除80 岁以上老年病人,以减少老年性吞咽障碍的影响及提高课题研究的安全性。本课题是一个初期的、小样本的临床研究,因此,未对半球脑卒中的病变位置及严重程度进行分类比较。

口腔周围肌肉的运动训练有助于在咀嚼吞送时增强与运动有关的口腔周围肌肉的肌力,改善控制能力。促进吞咽反射的方法可引起下颌的上下运动和舌部的前后运动,继而引发吞咽。下颌回缩使会厌向后倾斜,会厌谷的容积扩大,气道入口狭窄,从而保护气道。转头吞咽使咽扭曲,关闭受损侧的咽部,使食团从功能更好的一侧通过。吞咽训练是国内外临床医师和技师常用的吞咽障碍治疗方法,其原理清晰且疗效显著[13]。在应用吞咽训练方法治疗过程中,发现部分病人较难准确完成所有相关训练项目,如声带内收训练、声门上吞咽训练等,这可能与病人年龄偏大、胸廓活动度减小、肺活量降低等有关。本研究显示,吞咽训练组经治疗后饮水试验评分及吞咽障碍程度分级评分明显优于治疗前(P<0.05),且按吞咽障碍程度分级量表的临床疗效判定标准,总有效率为70.0%,吞咽功能明显改善。

经皮神经肌肉电刺激常常用在神经支配的肌肉上,以恢复运动单位的功能,促进肌肉收缩,特别是Ⅱ型肌纤维的收缩,增加肌肉力量[14-15]。吞咽是一种由许多肌肉参加的反射性活动,既复杂,又调节,可以在大脑皮质的影响下随意进行。脑损伤后,吞咽肌群废用导致肌肉萎缩,而利用电刺激可能提高音调,增加或帮助激活肌肉。中枢神经系统具有可塑性,持续刺激可增强或重建皮质中枢,恢复吞咽反射的皮质控制功能。反复电刺激可使休眠状态的突触被代偿使用[16-17]。本课题研究结果表明,电刺激配合吞咽训练治疗后饮水试验评分及吞咽障碍程度分级评分明显优于单纯吞咽训练(P<0.05),且按吞咽障碍程度分级量表的临床疗效判定标准,总有效率为88.9%,吞咽功能明显改善,与相关学者的研究结果相近[8],电刺激治疗吞咽障碍疗效肯定。两组经治疗后无一痊愈,可能是因为治疗疗程较短,治疗强度不够。因此,对脑卒中严重程度和病变部位进行分类研究,以及明确神经肌肉电刺激的电极片放置部位、参数选择,是将来研究中尚需要解决的问题。P物质和吞咽功能有密切联系,通过治疗后发现,P物质含量有所增加,表明病人吞咽功能障碍得到改善。

吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍是有效的;神经肌肉电刺激配合吞咽训练治疗比单纯吞咽训练疗效更好;神经肌肉电刺激治疗脑卒中后吞咽障碍有效,具有临床应用价值;神经肌肉电刺激的电极片放置部位及刺激参数有待进一步研究明确。

[1] 郑婵娟,夏文广,张阳普,等.神经肌肉电刺激联合吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(3):201-204.

[2] Paciaroni M,Mazzotta G,Coreo F,et al.Dysphagia following stroke[J].Fur Neurol,2004,51(3):162-167.

[3] 司玲珍,刘捷,张峰伟,等.神经肌肉电刺激联合吞咽训练治疗脑梗死后吞咽障碍疗效观察[J].中国临床研究,2011,24(3):186-188.

[4] 王相明,张月辉,林文,等.神经肌肉电刺激联合舌肌及斯克抬头训练治疗脑卒中后吞咽障碍患者疗效分析[J].中华脑科疾病与康复杂志(电子版),2012,2(1):19-23.

[5] 程华军,李海,许琼瑜,等.神经肌肉电刺激联合康复训练与针刺治疗脑卒中吞咽障碍的临床研究[J].新医学,2011,42(6):390-391;411.

[6] 王金良,丁德权,谭峰,等.神经肌肉电刺激联合电针治疗急性脑梗死呑咽障碍的临床研究[J].重庆医学,2014,43(30):4071-4073.

[7] 李鹰,赵良梅,陈登伟,等.神经肌肉电刺激联合电针治疗在改善老年脑卒中患者吞咽功能中的作用[J].中国老年学杂志,2013,33(22):5732-5733.

[8] 焦慧娟.神经肌肉电刺激联合个体化吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍疗效分析[J].中国医学创新,2013,5(12):27-28.

[9] 谢镇良,陈毅成,招碧兰,等.超激光星状神经节阻滞联合神经肌肉电刺激治疗脑卒中吞咽障碍的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(5):384-387.

[10] 刘文权,徐武华,吴婉霞,等.神经肌肉电刺激联合吞咽训练对脑梗死后吞咽障碍的疗效[J].实用医学杂志,2013,29(11):1780-1782.

[11] 关骅.临床康复学[M].北京: 华夏出版社,2005: 373-375.

[12] 尚克中,程英升.吞咽障碍诊疗学[M].北京: 人民卫生出版社,2005: 149.

[13] Ashford J,McCabe D,Wheeler-Hegland K,et al.Evidence-based systematic review: oropharyngeal dysphagia behavioral treatments.Part Ⅲ-impact of dysphagia treatments on populations with neurological disorders[J].J Rehabil Res Dev,2009,46 (2): 195-204.

[14] Humbert IA,Poletto CJ,Saxon KG,et al.The effect of surface electrical stimulation on hyolaryngeal movement in normal individuals at rest and during swallowing[J].J Appl Physiol,2006,101 (6): 1657-1663.

[15] 张盘德,姚红,周惠嫦,等.针灸与吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍的研究[J].中国康复医学杂志,2007,22 (11): 989-993.

[16] 刘奥,秦茵.物理因子治疗在脑卒中吞咽障碍中的应用[J].神经损伤与功能重建,2014,9(6): 519-521.

[17] 申健,邓红亮,卢开林.针灸结合康复训练治疗脑卒中患者吞咽障碍的疗效观察[J].神经损伤与功能重建,2011,6(5): 390.

(本文编辑王雅洁)

新疆维吾尔自治区职业病医院(乌鲁木齐 830000),E-mail:guangdchenl@163.com

引用信息:李令建,汤艳萍.NMES联合吞咽训练与单纯吞咽训练对脑卒中后吞咽障碍的对比研究 [J].中西医结合心脑血管病杂志,2016,14(24):2880-2882;2899.

R743.3 R255.2

B

10.3969/j.issn.1672-1349.2016.24.009

1672-1349(2016)24-2880-04

2016-02-16)